稻眼蝶rice green-horned caterpillars

水稻等作物的食叶害虫。鳞翅目,眼蝶科。常见有稻灰褐眼蝶和稻褐眼蝶两种。

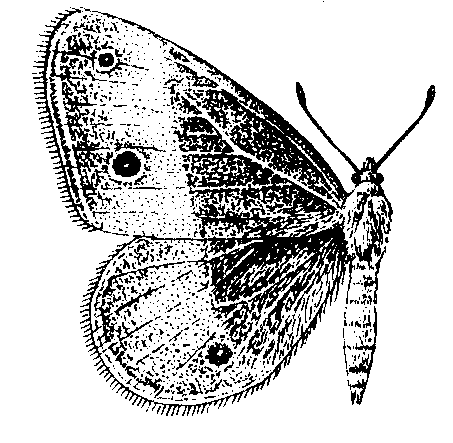

稻灰褐眼蝶 学名Mycalesis gotama Moore。又名短角眼蝶、稻眼蝶。分布于亚洲东、南部。中国河南、陕西以南,四川、云南以东各省区均有发生。为害水稻、甘蔗、茭白、竹类并取食多种禾本科杂草。山区及半山区常局部成灾。幼虫咬食稻叶,成虫体长15~17毫米,翅展40~50毫米,灰褐色,腹面灰黄。前翅正反面各有两个黑色圆斑,前面一个较小;斑的周围黄色,中间为白色圆点。后翅面常无斑纹,有时近臀角处有一隐斑,反面有6个圆斑,其中两个较大。前后翅反面中央从前缘至后缘,均有一黄白色横带(见图)。末龄幼虫体长26~30毫米,头顶有一对角状突,其长度约为头的1/3。体躯青绿至淡绿色,密布细小瘤突,腹末有一对尾角,水平伸出。

稻灰褐眼蝶

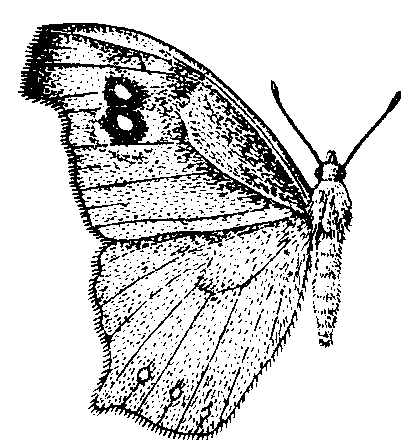

稻褐眼蝶

两种稻眼蝶翅的鉴别特征

华东年生4~5代,华南5~6代,世代重叠。以蛹或末龄幼虫在近茭白田的河边、沟边及山间杂草上越冬。越冬代成虫发生于4月中旬至5月上旬,第一代6月下旬至7月中旬,第二代8月上旬至8月下旬,第三代9月中旬至10月上旬,第四代11月上旬至12月上旬。温度25~28℃时,卵期4~6天,幼虫期20~27天,预蛹期一天左右,蛹期6~11天。成虫产卵前期5~11天,产卵期长达30天。成虫白天喜在花间、草丛、稻田及竹林中飞翔,取食花蜜,夜晚则栖息于草丛中。多在清晨至15时前羽化,以8~10时为最多。卵多产于浓绿的水稻、茭白、李氏禾等叶背,散产或聚产,每处1~8粒,田边比田中稍多。幼虫多在6~8时或20~22时孵出。通常近竹林、山边的稻田受害较重。幼虫具假死性,老熟后吐丝将尾端粘附于叶背或叶鞘上,倒挂化蛹。

稻褐眼蝶 Melanitis leda (Linnaeus) 又名长角眼蝶、稻暗褐蛇目蝶。分布于东南亚各国、大洋洲、非洲:中国仅见于长江以南。成虫体长18~21毫米,翅展50~60毫米,暗褐色,前翅外缘近顶角处及后翅外缘近臀角处尖突。前翅面在中室至外缘间有两个互相靠近的大黑斑,斑内侧为弧形橙黄色晕,中心各有一白点(见图); 翅反面有3个圆形白心黑斑。后翅面有1~4个圆形白心黑斑,臀角处的一个较大,反面有6个同形黑斑。前后翅反面均杂有许多黄褐色横皱纹。夏型体小,色浅。末龄幼虫体长32~40毫米,头顶有一对红褐色的细长角状突起,几与头等长。体躯黄绿色,密生黄白小瘤突,腹末有一对尾角,水平伸出。在江西年生5代,6~8月中、晚稻分蘖期为害较重。其发生期与习性,和稻灰褐眼蝶相仿。

稻眼蝶的寄生性天敌,卵期有稻螟赤眼蜂,幼虫期和蛹期有弄蝶绒茧蜂、螟蛉绒茧蜂、广大腿蜂、广黑点瘤姬蜂等。捕食性天敌有步甲、猎蝽和蜘蛛。防治上可利用幼虫的假死性,震落后中耕或放鸭啄食。当田间虫口密度较大时,宜在幼虫3龄前喷施敌百虫、杀螟硫磷、氧乐果、敌敌畏、杀虫脒及拟除虫菊酯类等药剂。

稻眼蝶rice satyrid

Mycalesis gotama Moore,又称稻褐黄眼蝶,短角稻眼蝶、黄褐蛇目蝶。昆虫纲,鳞翅目,眼蝶科。中国分布于长江流域及以南各省区。东南亚、大洋洲也有分布。寄主有稻、竹等。成虫翅展45 mm,体背面及翅正面灰褐色,体腹面及翅反面灰黄色;前翅正、反面各有一大一小的黑色蛇眼状圆斑;后翅反面有圆斑6个,其中两个较大。末龄幼虫体长30 mm;头部的一对黄褐色角状突,短于头长;腹末有水平伸出的尾角一对,头微黄具灰褐色斑纹;胸腹部绿色,带几条白色纵线。福建、广东一年发生5~6代,以老熟幼虫或蛹越冬。成虫夜伏昼出,喜在花丛中取食花蜜,卵产在稻和竹叶上。幼虫沿叶缘吃成缺刻,老熟后多在植株下部吐丝倒挂化蛹。治螟时可兼治此虫。

- 中语是什么意思

- 中误差是什么意思

- 中说是什么意思

- 中说人是什么意思

- 中诸肝毒方是什么意思

- 中诸药毒方是什么意思

- 中诸菜毒方是什么意思

- 中诸蛊毒方是什么意思

- 中诸鱼毒方是什么意思

- 中调是什么意思

- 中谏是什么意思

- 中谒者是什么意思

- 中谒者丞是什么意思

- 中谒者仆射是什么意思

- 中谒者令是什么意思

- 中谢是什么意思

- 中谷是什么意思

- 中谷有蓷是什么意思

- 中财委是什么意思

- 中贤是什么意思

- 中贤圣是什么意思

- 中贫是什么意思

- 中贮琼瑶汁。是什么意思

- 中贴是什么意思

- 中贵是什么意思

- 中贵、中贵人是什么意思

- 中贵人是什么意思

- 中贵人讲书是什么意思

- 中贵腰鞭立倾酒,宰臣委佩观摇笔。是什么意思

- 中贸国际旅行社有限公司是什么意思

- 中贺是什么意思

- 中贼曹吏是什么意思

- 中资是什么意思

- 中资企业境内融资接受境外担保是什么意思

- 中资企业外汇质押人民币贷款是什么意思

- 中资保险公司是什么意思

- 中资机构是什么意思

- 中资银行是什么意思

- 中资银行海外机构名录是什么意思

- 中资银行集团是什么意思

- 中超是什么意思

- 中越两党两国政府联合公报是什么意思

- 中越交界各隘卡略是什么意思

- 中越诗缘是什么意思

- 中越边界是什么意思

- 中越边革命委员会是什么意思

- 中距离是什么意思

- 中距离投篮是什么意思

- 中距离游泳运动员是什么意思

- 中距离竞赛是什么意思

- 中距离赛跑是什么意思

- 中距离跑是什么意思

- 中距离跑运动员是什么意思

- 中距离速滑赛是什么意思

- 中路是什么意思

- 中路一分手,数载来何迟。是什么意思

- 中路候渊明是什么意思

- 中路和硕特部是什么意思

- 中路梆子是什么意思

- 中路突破是什么意思