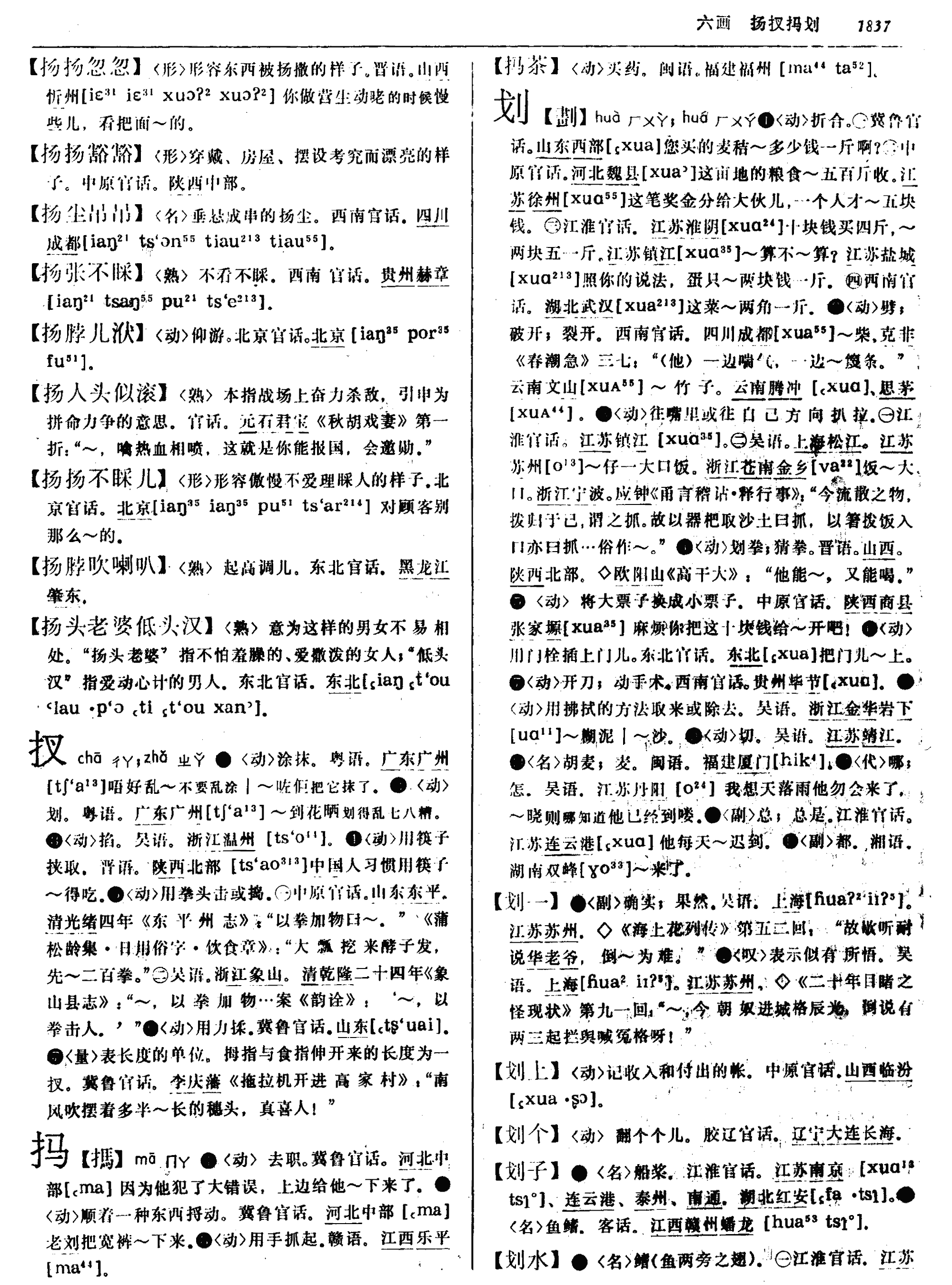

扠chā

❶用叉刺取。柳宗元《同刘二十八院长述旧》:野鹜行看弋,江鱼或恐扠。

❷击打。窦昉《嘲许子儒》:瓦恶频蒙𢸗,墙虚屡被扠。

扠chā

用叉刺取。柳宗元《同刘二十八院长述旧》:“野鹜行看弋,江鱼或恐扠。”

扠

读音ch·a(-),为a韵目,属a—ia—ua韵部。初牙切,平,麻韵。

❶通“叉”,用叉取东西。

❷交叉。

❸打;交手较量。

❹树枝。

扠

读音zh·a(ˇ),为a韵目,属a—ia—ua韵部。初加切,平,麻韵。

❶张开大拇指和小指(或中指)两端间的距离。通“拃”。

扠插cǎ

通“䟕”❶歧道。例:走正路远,~斜走田里比较近。

❍ 这事要走截~道,才办的快。

❷打。例:他手脚镵,眼尖手快,~~~给了他几拳,挃了他一顿。

《类篇》:“扠,行也。”《集韵》:“䟕,歧道也。”《集韵》:“扠,打也。”

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

扠chā

❶同“叉”

❷。现在一般写作“叉”。

❷推搡(多见于近代汉语)

△ ~出去。

另见992页zhǎ。

扠zhǎ

同“拃”。现在一般写作“拃”。

另见82页chā。

扠

叉法。指用叉刺取之法。唐柳宗元《柳先生集》卷四二《同刘二十八院长述旧言怀感时书事……诗》:“野鹜行看弋,江鱼或恐扠。”引申为交手较量。 《水浒传》第二回:“俺经了七八个有名的师父,我不信倒不如你,你敢和我扠一扠吗?”

扠

924B

㈠cha〈文〉❶与“叉”同。指一端有两个或三、四个长齿而另一端为长柄的器具:钢~/渔~。

❷用叉刺取:~鱼。

❸交手打:~架。

❹使成像叉的形状:~手。

❺推搡:~出门外。

㈡zha〈文〉张开大拇指和中指所量的尺寸:两~长。

扠chā

C039

“叉(chā)”的异体。用叉子扎取:~鱼。

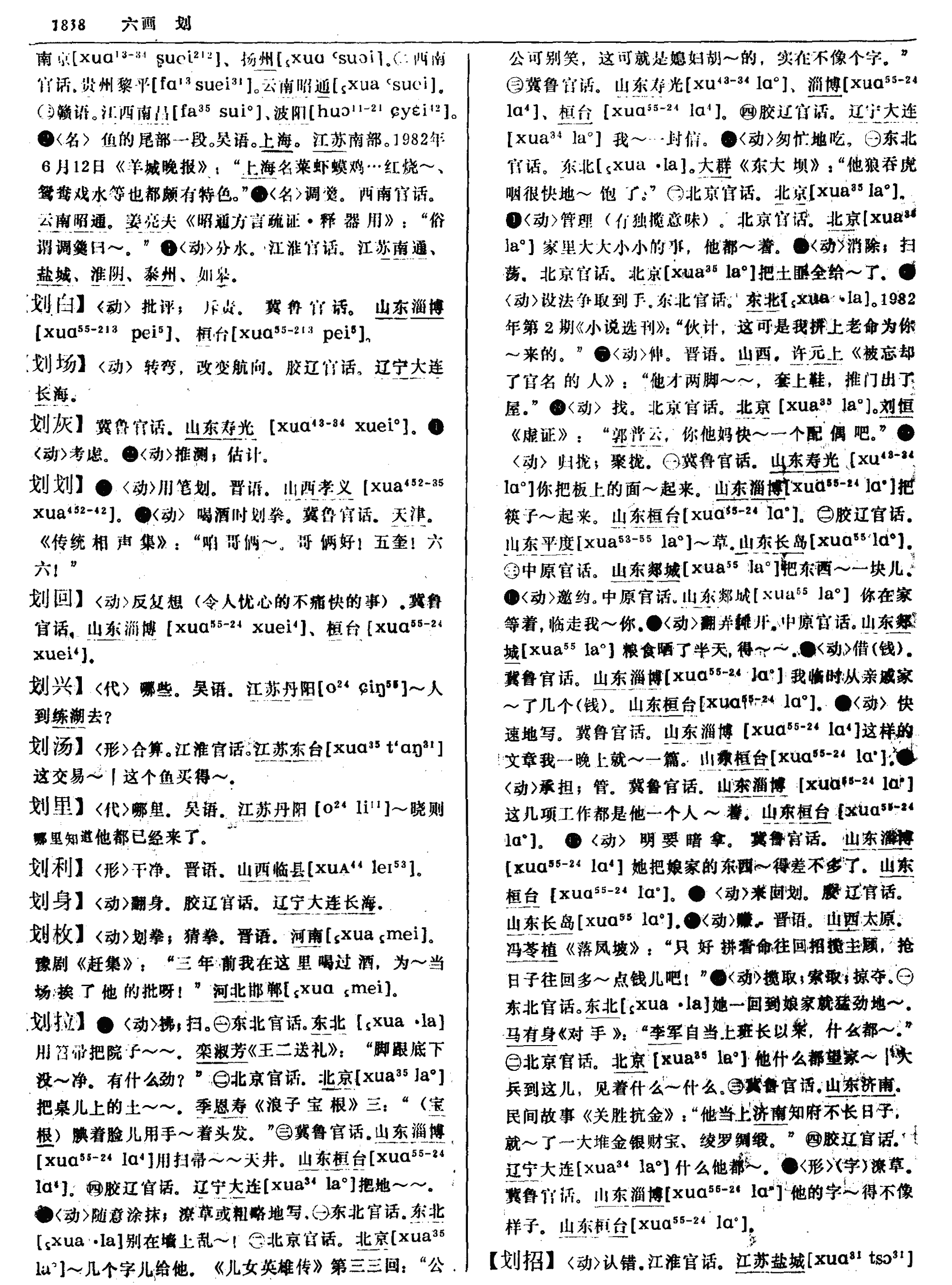

184.扠(p1212.2)

义项五之书证题作:唐·韩偓《玉山樵人集·香奁集·咏手》诗。

扠

(1)〈动〉迈;跨;急走。

《金》十八: 你见他进门有酒了,两三步~开一边便了,还只顾在眼前笑成一块。又二三: 老婆见无人,急伶俐两三步就~出来。又三四: 那书童听见喝道之声,慌的收拾不迭,两三步~到厅上,与西门庆接衣服。

(2) 〈动〉推;搡。

《金》六一: 这厮俱是胡说,教小厮与我~出去!又六九: 喝令左右:“~下去!”众人往外金命水命,走投无命。

<异>叉。

《金》四: 这婆子一头叉,一头大栗暴凿,直打出街上去。

(3) 〈量〉用同“拃”。伸开的大拇指和中指两端间的距离。

《金》四: 看见他一对小脚,穿着老鸦段子鞋儿,恰刚半~。

<异>叉。

《金》四四: 半叉绣罗鞋,眼儿见了心儿爱。参看〖揸(zhā)〗

❷。

- 少林大八步架是什么意思

- 少林大战拳是什么意思

- 少林太子拳是什么意思

- 少林寺是什么意思

- 少林寺人物是什么意思

- 少林寺初祖庵大殿是什么意思

- 少林寺塔林是什么意思

- 少林寺戒壇銘是什么意思

- 少林寺民间故事是什么意思

- 少林寺的传说是什么意思

- 少林寺的和尚是什么意思

- 少林寺的和尚——拳是好样的是什么意思

- 少林寺的由来是什么意思

- 少林寺的高僧是什么意思

- 少林寺碑是什么意思

- 少林寺赠达禅师是什么意思

- 少林寺金剛經是什么意思

- 少林寺铁钟是什么意思

- 少林寺院是什么意思

- 少林寺靈運禪師功德塔銘是什么意思

- 少林寺(河南)是什么意思

- 少林岳记门是什么意思

- 少林托天叉是什么意思

- 少林护山子门罗汉拳图影是什么意思

- 少林拆是什么意思

- 少林拳是什么意思

- 少林拳三性是什么意思

- 少林拳击法是什么意思

- 少林拳十趟是什么意思

- 少林拳图解是什么意思

- 少林拳术秘诀是什么意思

- 少林拳术精义是什么意思

- 少林拳法图说是什么意思

- 少林方便铲是什么意思

- 少林昭阳拳是什么意思

- 少林杂拳是什么意思

- 少林架柔拳是什么意思

- 少林柔拳是什么意思

- 少林校拳图是什么意思

- 少林棍是什么意思

- 少林棍法十八秘诀是什么意思

- 少林棍法阐宗是什么意思

- 少林正宗练步拳是什么意思

- 少林武僧志是什么意思

- 少林武功总论是什么意思

- 少林武当源流考是什么意思

- 少林武当考是什么意思

- 少林武术是什么意思

- 少林武术大全是什么意思

- 少林武术天下传是什么意思

- 少林武术的发祥地是什么意思

- 少林派人物是什么意思

- 少林派心意门是什么意思

- 少林潭腿式是什么意思

- 少林点穴法是什么意思

- 少林白眉棍法是什么意思

- 少林白鹤拳是什么意思

- 少林短打破刀路是什么意思

- 少林破壁是什么意思

- 少林禅是什么意思