唢呐suɣ213 na213 (la213

民间吹打乐器。八孔,以哨嘴发音,喇叭头扩音。

唢呐suǒnà

管乐器,形状像喇叭,管身正面有七个孔,背面一个孔,发音响亮。

唢呐suǒnà

〈名〉管乐器,发音响亮,富有表现力,是民间吹打乐器中的主要乐器:唢呐独奏。

亦作“呐”、“”、“嗩哪”、“鎖呐”,“唆呐”、“唆哪”,有多種亦稱。俗稱“喇叭”。波斯語的譯音,初始譯作“蘇爾奈”。吹奏樂器。分爲嗩頭、管身與喇叭口三部分。椎形木管身前面七孔,後面一孔,左側一孔,上端裝一細銅管,銅管頂套以葦製哨子,下端承接銅質喇叭口。發聲激越響亮,極富表現力。原流傳于波斯、阿拉伯一帶,晉時已傳入西域地區,金元時更傳入中土,明正德間已在民間普遍流行,並改造成多種類型。《三才圖會·器用·呐》:“其制如喇叭,七孔,首尾以銅爲之,管則用木。不知起於何代,當是軍中之樂也。今民間多用之。”按,其圖說字作“㖠”。明·王磐《朝天子·詠喇叭》曲:“喇叭,嗩哪,曲兒小,腔兒大;官船來往亂如麻,全仗你擡聲價。”《在閣知新録》:“近樂器中有鎖呐,正德時詞典作唆呐,蓋後起之名,故字體随人書也。”清·汪汲《事物原會·鎖呐》記載同此,“唆呐”作“唆哪”。《清文獻通考·樂考·夷部樂·回部》:“其樂器有大鼓、小鼓……嗩呐、喇叭、三絃、胡琴、哈龍。”《大清會典圖》卷四十三:“蘇爾奈: 回部樂用,番子樂得棃附。一名瑣㖠。木管,兩端飾銅,上斂下哆,形如金口角而小。”

管乐器

管(管乐;风管;箫管;笙管;铜~;金~;黑~) 簜 玉律 笙箫 细乐

美称管乐器:凤管 玉吹

以银作字表示音调高低的管乐器:银管

以管发声的乐器及其所奏的音乐:管乐

管乐与歌喉:竹肉

管乐器与弦乐器:管弦 桐竹 琴竽 丝竹 丝簧 弦吹 弦笛 弦管 弦筦 筦弦 弦丝

古管乐器:簌 箎 笳(胡笳;边~;悲~) 龠 籥 埙 壎 箛 竽 琯 竖篴 筚篥 悲栗 尺八 比竹 昭华 云箫 羌笛 陇笛 觱篥

胡笳的美称:金笳

竹管乐器:竹 簧 贞筠

雕花的竹管:镂管

簧管乐器:唢呐 锁呐 锁哪 金口角

我国苗、侗等族的一种簧管乐器:芦笙(葫芦笙)

箫和笛一类管乐器:横笛短箫

用竹或铁制的横吹管乐器:笛(笛子;笛牀;横笛;竹笛;银笛;龙笛;短~;牧~;羌~;渔~;朔~;梆~;清~;雅~) 玉骨 横玉 横管 横吹 龙篴 龙管 象管 促管 脆管 九漏 竹牀 茵于 轻圆 霜竹 孤竹 嶰竹 横竹 龙钟管

笛的美称:龙管 龙筦 凤笛 玉笛 玉龙 琼管

鼓吹中的横笛:铙管

铁制的笛管:铁笛 铁管管乐器中发音的薄片;簧

其他吹奏乐器:号(号角;筒~;军~;马~;步~;洋~;铜~;小~)角(铜~;画~;鼓~) 喇叭

号角的美称:金角

军中所用的号角:军号 军角 警角

边塞地区戍卒吹的号角:霜角

装饰华美的管乐器:玉箫金管

装饰精美的管弦乐器:金丝玉管 银筝玉柱 钿筝瑶管 锦瑟瑶笙 朱弦翠管 琼箫瑶瑟

有云状纹饰的管乐器:云管 云篪

别离时所吹奏的管乐器:离管

唢呐

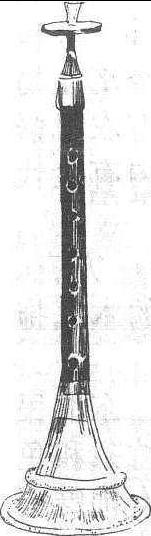

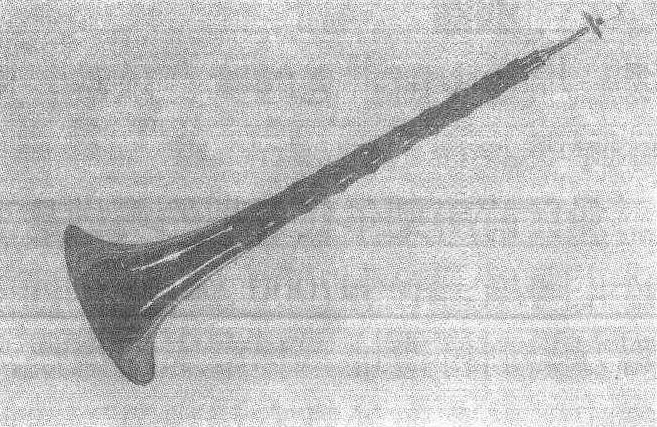

民间吹奏乐器。俗称喇叭。小者称海笛。由五部分组成:❶管身锥形(上小下大),多用铁梨、柏等质地坚实的木料制作,管身开八孔(前七后一),通底;

❷侵子,锥形铜管,下接管身上端,上接哨;

❸哨,苇制,双簧,呈扇形;

❹气盘,圆片状,套于侵子上方,多用葫芦彀制作,演奏时直抵演奏者唇部;

❺碗铜制,呈上敛下奢圆锥筒状。关东地区唢呐在形制上最大特点,在于唢呐碗锥体上端较长,便于唢呐奏“破工”音。唢呐形制较多,最小的165毫米 (五寸五),最大的540毫米(一尺八寸)。大、小之间各种形制齐备,并经常使用。每只唢呐可奏七个调,以240毫米唢呐为例,可奏A、B、C、D、E、F、G七调。唢呐主要用于鼓乐、秧歌和民间喜庆活动之中。

唢呐

唢呐

吹奏乐器,又名喇叭、苏尔奈、海笛等。金元时传入中国。分为6种(海笛、小唢呐、中唢呐、大唢呐、柏木杆唢呐、加键唢呐)。由5部分(哨、芯子、气盘、杆、铜碗)组成。杆为木制空心圆锥体,上开8孔(前7后1),杆长18~31 cm,下口内径1.8~2.6 cm,下口外径2.4~3.4 cm。以苇制哨子(长13~14 mm),插于芯子顶端。唢呐杆下端接喇叭形铜碗,碗高7~14 cm,上口内径2.4~3.3 cm,下口直径8.6~14.4 cm。

唢呐

又作锁奈、苏尔奈、喇叭,小者称海笛。原流传于波斯、阿拉伯一带。唢呐即波斯语Surna的音译,是广泛流传于亚、非、欧许多国家及中国各地的吹管乐器。新疆*克孜尔石窟壁画中有其图像。明代王圻《三才图会》载: “锁奈,其形如喇叭,七孔,首尾以铜为之,管则用木。不知起于何代,当军中之乐也。今民间多用之。”唢呐除吹奏军乐外,还用于衙门鼓吹、戏曲、歌舞等伴奏,在民间吹打乐队中为不可缺少的具有发音响亮特色的主要乐器。民间称谓不一,有的以形制分为大、中、小唢呐;有的以管材不同称为铜笛、锡笛;还有梨花、海笛、吉子、金口角、嗳仔、南嗳、梅花、大笼、拜、利拉罗等称谓。维吾尔族的全木唢呐称苏尔奈。藏、苗、蒙古、朝鲜等民族都有各自形制的唢呐。由于吹奏唢呐有多种技法,民间艺人还创造了模仿箫声、三弦音、鸡啼鸟鸣、人声歌唱等的特殊技巧,使它成为一种表现力很强的独奏乐器。

唢呐

又作锁奈、苏尔奈、喇叭,小者称海笛。原流传于波斯、阿拉伯一带。唢呐即波斯语Surna的音译,是广泛流传于亚、非、欧许多国家及中国各地的吹管乐器。新疆*克孜尔石窟壁画中有其图像。明代王圻《三才图会》载: “锁奈,其形如喇叭,七孔,首尾以铜为之,管则用木。不知起于何代,当军中之乐也。今民间多用之。”唢呐除吹奏军乐外,还用于衙门鼓吹、戏曲、歌舞等伴奏,在民间吹打乐队中为不可缺少的具有发音响亮特色的主要乐器。民间称谓不一,有的以形制分为大、中、小唢呐;有的以管材不同称为铜笛、锡笛;还有梨花、海笛、吉子、金口角、嗳仔、南嗳、梅花、大笼、拜、利拉罗等称谓。维吾尔族的全木唢呐称苏尔奈。藏、苗、蒙古、朝鲜等民族都有各自形制的唢呐。由于吹奏唢呐有多种技法,民间艺人还创造了模仿箫声、三弦音、鸡啼鸟鸣、人声歌唱等的特殊技巧,使它成为一种表现力很强的独奏乐器。

唢呐

苗族、哈尼族、汉族等民族的长管喇叭状乐器。传说唢呐始出苗族:古三苗国有个叫阪泉阿喇的人,最喜吹奏,他的芦笙吹得极好,不仅在三苗国扬名,连天上的玉帝玉母都知晓。后来,他从神仙那里得到一器物,一端如吹火筒,一端有个碗口大的叉盘。他吹了一下,其音比洞箫笛子更为响亮,悦耳之声与铜鼓、芦笙亦不同。阪泉阿喇给这器物取名叫 “唢呐”。曲调有:《迎亲调》、《离娘调》、《起身调》、《伤心调》、《入棺调》、《送葬调》、《安埋调》等。曲调是程式化的。调式亦随用途的不同,时而激昂、热烈;时而如悲如诉,节奏自由。多使用波音、颤音、倚音、下滑音。明代正德(1506—1521年)以来,已在我国普遍使用。明代王圻《三才图会》:“锁呐其制如喇叭,七孔,首尾以铜为之,管则用木,不知起于何时代,当是军中之乐也,今民间多用之。”明王磐《王西楼先生乐府朝天子》词中也有记述。

唢呐Suona

中国吹奏乐器。俗称喇叭,一种较小型的唢呐称作海笛。唢呐原流行于亚洲及欧洲部分地区及阿拉伯世界,我国新疆克孜尔石窟(成于公元3—8世纪)的壁画中已有唢呐的图形,大约在元代前后传入中原地区,明代已见诸文献记载,现流行于全国各地区。唢呐的形制为木制圆锥形管身,上开八个指孔,前七后一;管口加装铜质可装卸的喇叭口,用以扩大音量及加强传音的方向性;吹口为双簧哨嘴,哨嘴一般用芦苇为材,用细铜丝扎紧呈细腰三角形(潮州唢呐用麦杆制作唢嘴)。唢呐的规格不一,较常用的传统唢呐有:筒音为b1的海笛(小唢呐),音域为b1—c4;筒音为a1的高音唢呐)音域为a1—b3;筒音为e1的A调中音唢呐及筒音为d1的G调中音唢呐(音域可据高音唢呐类推)。现在乐队中还使用经改革加键的半音唢呐,常用的有:音域a—d3的中音唢呐、音域e—g2的次中音唢呐和音域为A—d2的低音唢呐。旧式唢呐的指孔按等距开列,演奏时音准稍差,新式唢呐已有所改进。唢呐的音色红火、热烈,善于表现喜庆、欢乐气氛的乐曲,在民间吹打乐中,唢呐常处于领奏的地位。唢呐的性能灵活,并善于演奏各种装饰音,运用手指及运气技巧可奏出在较小音程内的无级滑音,还能用循环呼吸法一口气奏出特长的持续音,民间艺人常用这些技巧模仿鸟鸣及戏曲唱腔(称作咔戏),很有效果。

唢呐的演奏指法参看附录《唢呐指法表》。

唢呐

唢呐为双簧气鸣乐器,又称喇叭,原流传于波斯、阿拉伯一带,宋元时传入我国。“唢呐” 是阿拉伯语 “surna” 的译音。唢呐是民间吹打乐中不可缺少的、具有特色的主要乐器,可独奏,也可伴奏。唢呐由杆(上小下大,八孔,木制)、芯子(铜制小管,附有一圆气盘)、哨(双簧片,苇制)、铜碗(喇叭)组成。传统唢呐多为D调高音唢呐,音量洪大,音色高亢明亮。1949年以后,对唢呐进行了改革,出现了加键半音阶唢呐,有高音、中音、低音三种,扩大了音域,转调方便。唢呐演奏技巧主要有滑音、吐音、气拱音、气顶音、嘟噜、循环换气等。唢呐能做模仿其他乐器、人声、鸡啼、鸟鸣的演奏,是一种表现力很强的独奏乐器。著名曲目有《百鸟朝凤》、《婚礼曲》、《小开门》、《大合套》等。

唢呐

唢呐

源于波斯语译音。金元时传入我国的一种簧管乐器。由“侵子”、“木管”、“碗子”组成。“侵子”形似葫芦,吹奏时,在上面按放1个芦哨以发音;“木管”形似竹节,上细下粗,正面有7个音孔,背面有1个音孔;“碗子”为铜制扩音喇叭,套在“木管”下端,可上下移动。常见的有喇叭、大吹、海笛、小青等,均以“小工调”(D调)为基调,可以转奏7种调门。戏曲中在饮宴、庆典、发兵等场面,吹奏唢呐可烘托气氛。发音尖而响亮的“小唢呐”,又称“海笛”,可用于独奏,在武戏中常用于伴唱昆曲。

![]() 唢呐

唢呐

唢呐

吹奏乐器。又名喇叭或大笛。小者称海笛、锡笛、铜笛。明正德(1506—1521)以来已在国内普遍使用。为鲁西南、鲁北等地的鼓吹乐中的重要乐器。明王圻《三才图会》:“锁呐(唢呐)其制如喇叭,七孔,首尾以铜为之,管则用木,不知起于何时代,当是军中之乐也,今民间多用之”。明王磬《王西楼先生乐府·朝天子》词:“喇叭、唢呐、曲儿小,腔儿大,……。”其形制是在椎形木管上开八个按音孔(前七后一),木管上端装一细铜管,铜管上端套一苇制哨子,下端承接一个铜制喇叭口。唢呐音色高吭明亮,技巧丰富多采,能吹奏滑音、揉音、气顶音、气塌音、笑音、箫音、花舌音、变色音等。除用于合奏、独奏外,还用于戏曲、歌舞伴奏。在民间,每逢喜庆节日,吹打乐队和锣鼓乐队中,大都用唢呐,是民间运用最广泛的乐器之一。经过改革后的唢呐,有高音、中音、低音三种,有的还使用了音键,扩大了音域。目前在乐队中使用的唢呐,高音唢呐音域为#f1—d3,中音唢呐音域为d—d2,低音唢呐为A—d2。

唢呐suo na

suona horn,a woodwind instrument

唢呐

suona;Chinese clarinet (/horn)

- 阴虚阳亢是什么意思

- 阴虚阳浮是什么意思

- 阴虚风动是什么意思

- 阴虚黄喉是什么意思

- 阴虚齿燥是什么意思

- 阴虫是什么意思

- 阴虫症是什么意思

- 阴虬是什么意思

- 阴虱是什么意思

- 阴虱作痒方是什么意思

- 阴虱疮是什么意思

- 阴虱病是什么意思

- 阴虹是什么意思

- 阴蚀是什么意思

- 阴蚀欲尽方是什么意思

- 阴蚀疮是什么意思

- 阴蚀黄连膏是什么意思

- 阴蚣是什么意思

- 阴血是什么意思

- 阴血不足是什么意思

- 阴行是什么意思

- 阴行先是什么意思

- 阴行其德是什么意思

- 阴行草是什么意思

- 阴衰阳盛是什么意思

- 阴覆是什么意思

- 阴规是什么意思

- 阴计是什么意思

- 阴让是什么意思

- 阴讼是什么意思

- 阴证是什么意思

- 阴证与阳证是什么意思

- 阴证伤寒是什么意思

- 阴证伤寒方是什么意思

- 阴证伤寒极冷方是什么意思

- 阴证似阳是什么意思

- 阴证发斑是什么意思

- 阴证发癍是什么意思

- 阴证呃逆方是什么意思

- 阴证咳逆是什么意思

- 阴证喉痹是什么意思

- 阴证头痛是什么意思

- 阴证略例是什么意思

- 阴证痓是什么意思

- 阴证腹痛方是什么意思

- 阴识是什么意思

- 阴诛是什么意思

- 阴诛冥击是什么意思

- 阴调是什么意思

- 阴调类是什么意思

- 阴谈是什么意思

- 阴谋是什么意思

- 阴谋不轨是什么意思

- 阴谋与爱情是什么意思

- 阴谋分裂国家罪是什么意思

- 阴谋圈套是什么意思

- 阴谋夺权成功是什么意思

- 阴谋奸诈是什么意思

- 阴谋家是什么意思

- 阴谋惑乱是什么意思