包世臣1775—1855

清朝学者。字慎伯,晚年自号倦翁、小倦游阁外史,安徽泾县人。因泾县古属安吴,故人多称包安吴。少时家贫,曾租地种菜,后长期为塾师和幕僚。嘉庆十四年(1809年)中举,作过一年知县。以经世之学闻名于世,好兵家言,有经济大略,对农政、河工、漕运、盐政、货币、战守诸问题均有研究,主张财政改革,提出“本末皆实”的观点,强调把农业放在首位,同时发展工商业和商品经济。学术思想上称颂顾炎武,注重实地调查和经世致用,批评宋明理学和汉学的空谈义理与脱离实际。他关心时事,指陈时弊,忧国忧民。鸦片战争前,主张厉禁烟土,预见十数年后英国将以新加坡为基地侵略中国,中国应提前采取措施防患于未然;鸦片战争爆发后,主张抵抗,反对投降,曾建议林则徐召募壮勇抗击英军,并盛赞三元里人民的抗英斗争;中英在南京议和时,又草拟《歼夷议》,建议借宴请英军大小官员之机,将英军围歼之。他精于书法,被时人推为书家正宗,亦工词章古文。著有《小倦游阁文集》、《安吴四种》等。

包世臣1775—1855

书法家、书学理论家。字慎伯,号倦翁、小倦游阁外史。安徽泾县人。泾县古名安吴,故世称“包安吴”。官江西新喻知县。关心时政,主张抗英。对时局、国政等问题有颇多论述。工书法,为著名书法、篆刻家邓石如学生。初学唐宋,后法北碑,晚年又学二王,用笔以侧取势,独具面目。倡导北碑,开辟书法新途径,对后世产生巨大影响。从其学书的吴熙载、赵之谦、沈曾植等都以书法知名当时。所著《艺舟双楫》共两篇:上篇讲作文;下篇讲作书,品评书法,影响颇大。著作有《安吴四种》。

包世臣1775—1855

字诚伯,号慎伯,晚号倦翁,安徽泾县人。嘉庆十三年(1808)举人。大挑以知县发江西新喻,复随明亮征川楚,发奇谋不见用,遂归,卜居金陵。喜言兵,有经济大略,遨游公卿间,慷慨陈言。论书法尤精,得邓石如真传,行草篆隶,皆为世所珍宝。事具《清史稿》文苑传。著有《艺舟双楫》、《安吴四种》、《小倦游阁集残本》等。民国间,胡朴安曾编《包慎伯先生年谱》。包氏词作载《安吴四种》中之《管情三义》,有道光二十六年(1846)刊本,咸丰七年(1857),濠堂主人得《小倦游阁集》残本于广州,阳湖张氏宛邻书屋传钞,其卷二二附词。

包世臣1775—1855

清代学者、辞赋家。《清史稿》有传。字慎伯,号倦翁、小倦游阁外史,安徽泾县人。少工词章,有经济大略,好言兵。嘉庆十三年(1808)举人,此后13次赴春官竟不遇,而救世致用之心愈切,游学四方,博访周咨,精于时务实用,以布衣游公卿间,东南大吏每遇兵荒河漕盐诸巨政,则屈节咨询,纳其言皆有奇效,活民甚众。晚年试令江西新喻县,年余被劾,遂归隐南京鸡笼山麓,卖文自给,著书而终。洪秀全尊其为“三老”(与汪士铎、梅曾亮)之一。其赋作如《都剧赋》、《行宫赋》、《司盥项炼赋》、《绣春园赋》、《拟庾子山小园赋》以及《七辩》、《诛旱魃文》、《辩吴都赋》、《东三陵赋》等,大多有感而发,为情造文,有讽谕与寄托,美刺交融而以刺为主,且文彩斐然,辩才无碍,有物有序,朗朗上口。其赋论、诗文论亦颇有建树。其著作有《包世臣全集》等。

包世臣1775~1855

清代著名学者。字慎怕,晚年自号倦翁,安徽泾县人。生平好学,熟谙经史,为学讲求“经世致用”。一生不得志,60岁时始任知县,不及一年即被解职。包世臣较早地提出了变法图强的主张,在治国的方法上,强调“德主刑辅,”主张治民“礼以教之,不率教则有刑”。同时还要“严于治内”。针对当时法苛而弛的现象,提出 “立法恕,行法严”的主张,立法上,注意科条简要,刑罚轻重合情合理,执法要奖惩分明,以保证法律的贯彻实施。此外在经济立法上,主张修法保证“本来皆富”促进工农商业的发展。

包世臣1775—1855

字真伯,号倦翁,安徽泾县人。嘉庆举人。早年家境贫寒。勤奋好学,善诗文,精书法,并对经济、海运以及盐务有研究。曾为地方大吏幕僚。道光十九年(1839年)任江西新喻(今新余)知县。后被劾去官。鸦片战争前,就陈述鸦片输入严重危害,主张禁烟并指出英国总有一天对中国发动侵略战争,要早加防范。鸦片战争爆发时,虽已年逾花甲,但关心国家存亡,督导民夫为国家出力,并称赞三元里与乘县沈山头群众抗英斗争的行动。当英军进犯南京时,清廷卑怯求和,他挥笔疾书,连夜草拟《歼夷议》,建议乘敌人不备,歼而灭之。从实际出发,力主缉私为治盐之要。著有《致祁山大臣书》、《小倦游阁记》等。

161 包世臣1775—1855

清代学者。字慎伯,号倦翁,人多称“包安吴”。安徽泾县人。长期任幕僚,曾任新喻(今新余)知县。他关心时政,对农政、水利、漕运、盐政、货币、法律、军事等作过潜心研究和论述,提出过不少改革建议。他特别重视农业,认为“天下之富在农”,强调士人应懂得农业生产知识和技术。他重农而不抑末,指出 “农工商三者缺一,则人莫能生”,只有“本末皆富”,才能“家给人足”。他反对不义之利,提出“收奸人之利,三归于国,七归于民” 的主张。为解决 “银荒”,他提出发行以制钱为计算单位的纸币,使它“夺银之权”的币制改革建议,但他反对王瑬的无限发行不兑现纸币的主张。他强烈反对鸦片贸易,要求“厉禁烟土”,对鸦片战争后外国商品侵入对中国民族经济的打击,有较为深刻的认识。晚年,把主要著作辑为《安吴四种》,其中论述河、漕、盐三事的《中衢一勺》和《齐民四术》中的 《农》是关于经济方面的著作。

320 包世臣1775—1855

清代学者。字慎伯,晚年自号倦翁,安徽泾县人。少家贫,长期任幕僚,关心时政。对农政、漕运、盐政、货币、水利、商业、人口、鸦片等问题均有论述。他十分重视农业,认为“天下之富有农”,但不抑商,指出农、工、商“三者缺一,则人莫能生”,只有“本末皆富”,才能“家给人足”(《吴安四种》)。他尤其支持私商的活动,认为必须革除一切阻碍私商活动的各种陋规积弊,“使商民无所疑虑”。在货币问题上主张专以钱(铜钱)为币和适当发行纸币,并强调虚实相权,反对通货膨胀。著作有《吴安四种》。

包世臣1775—1855

字慎伯,号倦翁,安徽泾县人,清代学者、书法家。嘉庆举人,曾任江西新余知县。他的主要著作都收集到《安吴四种》一书中。在人口问题方面的见解主要有:提出“鄙夷田事”而致贫的观点。包世臣否定“人多致贫”的观点。他认为以当时土地养活当时的人口是不成问题的。提出民贫的原因是因统治者“鄙夷田事”,不重视农业而造成的。相反,他认为“庶为富基”(《安吴四种·庚辰杂著二》),“天下之富在农”(《安吴四种·“说储上篇前序”),只要使民归农,就可富民富国。这一观点虽为片面,但指明了人口多寡不是国家贫富的根本原因。他还提出农与“三民”的劳动力的安排比例。包世臣认为要发展社会经济,必须合理安排劳动力。提出农业与士、工、商“三民”的劳力比例应为六比一。他说:“以口二十而六夫计之,使三民居一,而五归农,则地无不垦,百田以给”。(《安吴四种·说储上篇后序》)他又提出农、工、商皆重的思想。包世臣虽然在劳动力安排的比例中,偏重于农,但并非“重农抑末”。相反,他认为农、工、商各业在人们生活中都具有不可缺少的作用。他说:“生财者农,而劝之者士;备器用者工,给有无者商,而通之者士”(《安吴四种·说储上篇前序》)。“夫无农则不食,无工则无用,无商则不给,三者缺一,则人莫能生也” (《安关四种·说储上篇前序》)。

包世臣1775—1855

清代书法家、书学理论家。字慎伯,号倦翁、小倦游阁外史,安徽泾县人。因泾县古称安吴,人称“包安吴”。其书师承邓石如,初学唐宋,转师北碑,又上溯二王,多用侧锋。著有《艺舟双楫》,对变革清代书法影响颇远。

包世臣

对农政、漕运、监政、货币、鸦片以及对鸦片战争后外国商品侵入对中国传统的自然经济造成的影响等问题,都有论述。参见“历史”中的“包世臣”。

包世臣1775—1855

字慎伯,号倦翁,安徽泾县人。嘉庆举人。提倡通经致用,对清政府的腐败统治多有抨击。鸦片战争期间在广东沿海组织抗英。英军进犯南京时,他连夜草成御敌方略《歼夷议》。工于书法,对书法理论颇有研究,著有《安吴四种》等。参见“经济”、“艺术”中的“包世臣”。

包世臣1775~1855

清代官吏字真伯,安徽泾县人。嘉庆举人。善诗文,精书法,并对经济、海运以及盐务有研究。曾为地方大吏幕僚。道光十九年(1839年)任江西新喻(今新余)知县。后被劾去官。鸦片战争前,就陈述鸦片输入严重危害,主张禁烟。鸦片战争爆发时,督导民夫为国家出力,并称赞三元里与嵊县沈山头群众抗英斗争的行动。当英军进犯南京时,清廷卑怯求和,他挥笔疾书,连夜草拟《歼夷议》,建议乘敌人不备,歼而灭之。著有《致祁山大臣书》、 《小倦游阁记》等。

包世臣1775—1855

字慎伯,号倦翁,又自署白门倦游阁外史、小倦游阁外史。安徽泾县人。泾县东汉时曾分置安吴,包氏旧居接近其地,所以人称安吴先生。嘉庆举人,多次考进士不中。曾任江西新喻县令。毕生留心经世之学,并勤于实际考察,对于漕运、水利、盐务、农业、民俗、刑法、军事等,都能提出有价值的见解。鸦片战争时期,他对帝国主义侵略中国的实况和中国人民的反抗斗争曾有记述与议论,颇具卓见。包世臣思想、学术皆不同于乾嘉以来一般学人。论文也贯穿经世之旨,与当时古文家、经学家异趣。他反对脱离民事,将“道”抽象化,批评韩愈、柳宗元以来古文家抽象的载道之文是“离事与礼,而虚言道以张其军”(《与杨季子论文书》),讥刺“近世治古文者,一若非言道则无以自尊其文”;提出“事无大小,苟能明其始卒,究其义类,皆足以成至文,固不必悉本忠孝,攸关家国”,提倡“言事之文”(同前)。文章大都也关切时务政事。

包世臣1775~1855

字慎伯,号倦翁、小倦游阁外史,人称“包安吴”。生于农家。19岁设馆为塾师。23岁就读于中江书院,为侍郎程世淳器重,荐至宋镕门下,长期任幕僚。清嘉庆十三年(1808)中举,64岁任江西新喻知县,不久被劾,寓居江宁。1855年以避太平军出走,卒于途。一生以经世之学和书法著名,对农政、漕运、治河、货币、盐务、鸦片、军事等均有研究和著述,强调“天下之富在农”,把“修法以劝农”看作是“使国富而主德尊”的根本前提。他力主厉禁鸦片,曾向林则徐建议招募渔民壮勇,组成水师,抗击英军。1842年上“歼夷疏”,以为只有坚决抗击侵略,始能振威雪耻。书法师事邓石如,用笔以侧取势,提倡北碑,影响后人书法风格变革。所著《艺舟双楫》(下篇》阐发书法理论,为学者推崇。间亦作画。主要著作有《中衢一勺》、《艺舟双楫》、《管情三义》、《齐民四术》,统名为《安吴四种》。

包世臣1775—1855

字慎伯,诚伯;号倦翁。泾县人。泾县古属安吴,人称“包安吴”。早年家境贫寒,深知民间疾苦,思求拯救百姓之策,故有经济大略。喜言兵。嘉庆十三年(1808)举人,官江西新喻县知事,次年因被劾去职。谙习朝章典故,务为经世之学。其时河、漕、盐三政皆颇多弊端,他详究利病,筹画整治之策。凡所规划,都切实可行,东南大吏常屈节咨询。又精悍有口辨之才,以布衣遨游于公卿之间。尝来往于川、楚之地。发奇谋不见用,遂归。晚年寓居江宁讲学,奖掖后进,教诲不倦。年少即工词章,曾名噪一时。中年好为诗,流传民间数千首,但多不存稿,存者仅千余首。有《安吴四种》三十六卷。另外还有自编《小倦阁文集》三十卷存世。

包世臣1775—1855

字慎伯,号倦翁,又号小倦游阁外史,安徽泾县人。道光十五年 (1835年) 进士。青年时代当过塾师,后长期充任幕僚,以擅长河工、漕运、盐课、赋税、刑名诸政而名于时。著有《中衢一勺》、《艺舟双辑》、《管情三义》、《齐民四术》等,合辑为 《安吴四种》。其经济思想反映了鸦片战争前后一些较进步人士对国内商品经济、资本主义萌芽以及外国资本主义经济侵略的认识。反对空谈和专务词章的脱离实际的不良学风,认为“理财为古人致治之大端,尤此时当务之最急”(《安吴四种》卷七)。要求“收奸人之利,三归于国,七归于民” (同上书,卷二十六)。主张“本末皆富”,认为农业固然重要,手工业和商业在社会经济生活中也不可缺少,三者互有联系、互相作用和互为补充。指出“英夷之长技,一在船只之坚固,一在火器之精良,二者皆非中华之所能” (同上书,卷三十五),西方商品输入将给国内手工业和商业以打击,建议在广州寻求去过海外、熟悉英国“地势人情”的人士,以期取得“制炮之法” (同上)。分析当时银少、银贵的原因,除鸦片耗银于外夷以至“银价日高,市银日少” (同上书,卷二十六) 之外,更重要的是重银过甚,富人竞相藏银,以至白银日少,其价日贵,从而给社会经济带来严重恶果。为解决银贵钱贱问题,提出重钱抑银和行钞设想: 主张“以钱起数”,“专以钱为币”,但“亦不废银”,通过取消白银作为价值尺度与计算单位的地位达到“夺银之权”,“使银从钱”的目的; 同时主张“以钞为总统之用”,发行以钱为计算单位的“钱钞”,“辅钱之不及”,“代钱利转移” (同上)。在上述设想中,重钱抑银观点不符合商品货币经济发展的规律;但其行钞观点则有合理之处。如: 论金属货币和纸币的区别与联系,反对王瑬的无限制发钞,主张纸币有限制、有步骤的发行,循环周转,便值得适当肯定。(参见“本末皆富论”)

包世臣1775~1855Bao Shichen

modern poet and literator

包世臣1775—1855

清书法家、书学理论家。字慎伯、诚伯,号倦翁、小倦游阁外史等。安徽泾县人。嘉庆举人,官江西新喻知县,因劾去官。晚岁寓居江宁,。工书,初学唐宋,继法北碑, 晚年又学“二王” (羲之、献之)。著有《艺舟双楫》、《小倦游阁文集》六卷、《管情三义》八卷及《齐民四术》十二卷等。

包世臣1775—1855

字慎伯,晚年自号倦翁、小倦游阁外丈。清安徽泾县人。嘉庆举人。早年家境贫寒,十八岁就离家任塾师,后长期任幕僚。道光十五年(1835)以大挑一等分江西。十九年任江西新喻知县,后被劾去官。他关心时政,注意讲求经世致用之学,对农政、河工、漕运、盐政、货币、战守诸问题,均有论著。早年认为“天下之富在农”,指出士人应懂得农业生产和技术,以便有效地“劝农”。但他重农而不抑商,认为农工商“三者缺一,则人莫能生”。后又提出“本末皆富”的论点,认为只有如此,才能“家给人足”。鸦片战争期间,主张严禁鸦片、抗英,盛赞三元里人民抗英奇功,要求选用三元里义民充当水师弁勇以抵抗外国侵略。后至上海,见北洋商船千艘停泊黄浦,遂有建海运所救漕弊之议,力主缉私为治盐之要。工词章古人,精于书法,推为书家正宗。有《中衢一勺》、《艺舟双楫》、《策河回略》等。

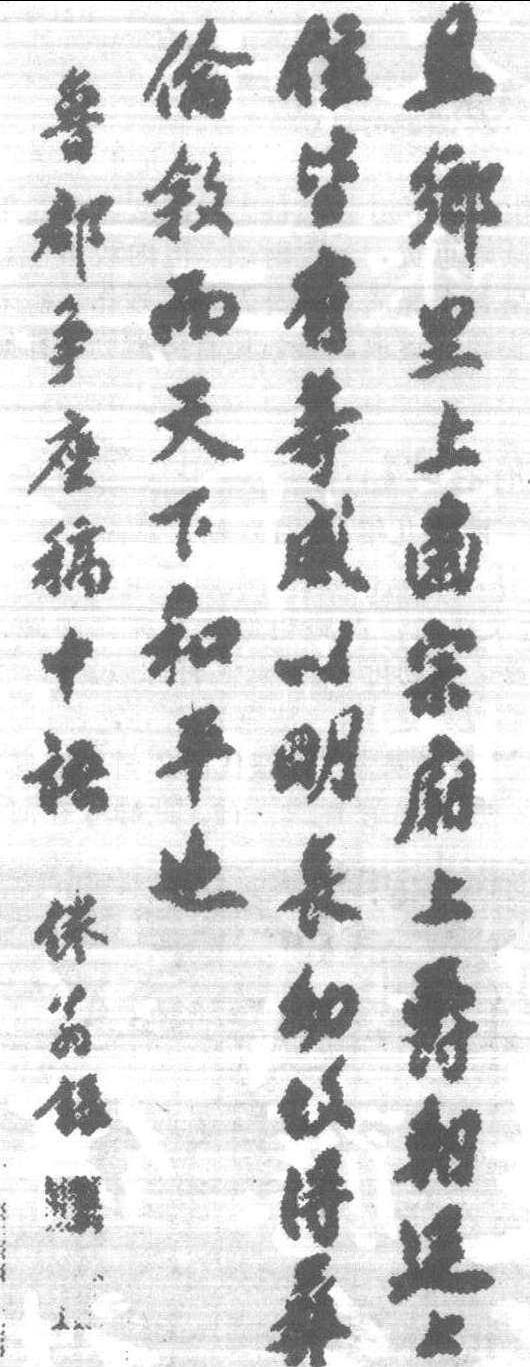

包世臣

包世臣書 (局部)

(清·乾隆四十年——咸豐五年 1775~1855)涇縣人。字誠伯,一字慎伯,號倦翁,别號慎齋,又署小倦游閣外史,以其出生地亦稱安吴先生。嘉慶十三年 (1808)舉人,好兵家言,熟于監漕海得失,晚年官知新喻。師事鄧完白,受“碑學”之洗禮,窮究秦漢,屬 “碑派”一雄。書法、篆刻為世推重,亦善詩文,獨辟蹊徑。所撰名著《藝舟雙楫》,輯入《安吴四種》,論者謂為 “碑派”之經典、鼓吹 “碑學”之不朽佳篇,有“洛陽紙貴”之美譽,對清末書法界影響鉅大。謝應芝有言: “君學書四十年,廣交天下能書之士,得古人執筆、運鋒、結體、分行之奇,兼秦篆、漢隸,遂為書法大宗。”《小倦游閣草書》刻有其書。

- 单头亚菊是什么意思

- 单头匹菊是什么意思

- 单头旋是什么意思

- 单头棍是什么意思

- 单头独颈是什么意思

- 单奔儿是什么意思

- 单奔子是什么意思

- 单套儿是什么意思

- 单套比赛是什么意思

- 单姓是什么意思

- 单姥是什么意思

- 单姻制是什么意思

- 单娥是什么意思

- 单婚制是什么意思

- 单子是什么意思

- 单子厚是什么意思

- 单子句是什么意思

- 单子叶植物是什么意思

- 单子叶植物纲是什么意思

- 单子叶植物茎是什么意思

- 单子宫是什么意思

- 单子论是什么意思

- 单子麻黄是什么意思

- 单孑是什么意思

- 单孑独立是什么意思

- 单孔是什么意思

- 单孔目是什么意思

- 单孔陶埙是什么意思

- 单字是什么意思

- 单字动词是什么意思

- 单字名词是什么意思

- 单字声韵调配合表是什么意思

- 单字浇铸机是什么意思

- 单字组是什么意思

- 单字词是什么意思

- 单字调是什么意思

- 单字调与连调间的对应是什么意思

- 单字调排列是什么意思

- 单字铸件是什么意思

- 单字铸排机是什么意思

- 单孝天是什么意思

- 单孢分离是什么意思

- 单孢子胚囊是什么意思

- 单季作物是什么意思

- 单季稻是什么意思

- 单季隐是什么意思

- 单孤客是什么意思

- 单学傅是什么意思

- 单学鹏是什么意思

- 单宁是什么意思

- 单宁胶粘剂是什么意思

- 单宁酸是什么意思

- 单安仁是什么意思

- 单宗是什么意思

- 单官是什么意思

- 单家是什么意思

- 单家堡子是什么意思

- 单家独户是什么意思

- 单家独院是什么意思

- 单寒是什么意思