破伤风杆菌Bacillus tetani

系厌氧芽胞杆菌属细菌之一。菌体细长,可在菌体1端形成圆形芽胞,呈鼓槌状,此为本菌特征。此菌在发育初期芽胞和菌体着色一样,以后则不易着色而呈空泡状;为周毛菌,可运动;革兰染色阳性。破伤风杆菌的芽胞抵抗力很强,在土壤中可数年不死,煮沸100℃能耐0.5~1小时,在5%的石炭酸中10~17小时后才能杀死。由于破伤风杆菌为厌氧菌,并且多在土壤及腐败物质中,因此人们往往由于受外伤(战伤)后,遭受污染,且形成无氧环境而发生破伤风。百白破疫苗接种可预防破伤风。

破伤风杆菌clostridium tetani

亦称破伤风梭形芽胞杆菌。为梭芽胞杆菌属的一种。系革兰阳性杆菌,但37℃培养48小时后革兰染色可转为阴性。具有周鞭毛,能运动。芽胞呈球形,位于菌体顶端,直径大于菌体。芽胞和菌体呈鼓槌状或火柴棒状。专性厌氧。最适温度为37℃,pH为7.0~7.5。加温60~70℃30分钟即死亡。但芽胞抵抗力甚强,在土壤中能存活数十年,100℃蒸气或150℃干热可耐受1小时。对青霉素敏感。此菌可引起破伤风。

破伤风杆菌

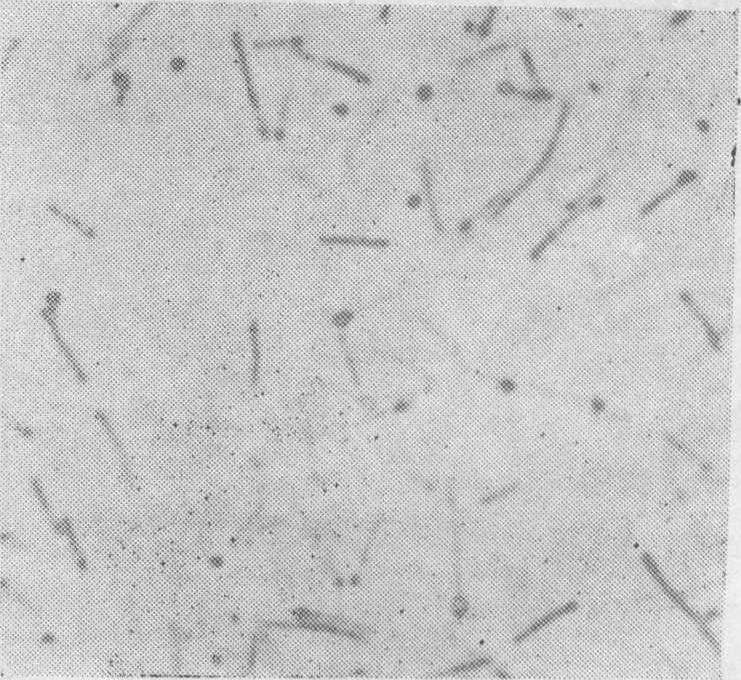

破伤风杆菌(Clostridium tetani)是破伤风的病原菌,属梭状芽胞杆菌属。菌体细长,长2.4~5.0μm,宽0.5~1.1μm。革兰阳性。芽胞正圆形,位于菌体顶端,比菌体大,故带芽胞的菌呈鼓锤状(图)。周身鞭毛,无荚膜,专性厌氧。营养要求一般,37℃培养24~48小时后,在血平板上形成迁徙性扁平菌落,边缘不整齐,有溶血现象。在碎肉培养基中生长后,液体混浊,肉渣不变色,产生少量气体。不发酵糖类,对蛋白质有微弱消化作用。破伤风杆菌能产生强烈外毒素,主要是破伤风痉挛毒素。该毒素是一种蛋白质,毒性极强。对小鼠的致死量为10-7mg,仅次于肉毒毒素。毒素性质不稳定,易被酸、碱、高温或蛋白酶破坏,经福尔马林处理后可脱毒为类毒素。抗原性强,能刺激机体产生抗毒素,其毒性作用可被抗毒素中和。痉挛毒素对中枢神经系统,尤其是脑干神经和脊髓前角神经细胞有高度亲和力。毒素经外周神经纤维间隙或经淋巴液吸收通过血流到达中枢神经系统与神经节苷脂结合,封闭脊髓抑制性突触,阻止抑制性突触末端释放抑制冲动的传递介质(甘氨酸),致使上、下神经元之间抑制性冲动的传递受阻,导致超反射反应(兴奋性异常增高)和骨胳肌痉挛。痉挛毒素的作用可被抗毒素中和,但当毒素与神经组织结合后,则不易被中和。破伤风杆菌存在于人和动物肠道中,随粪便污染泥土,因有芽胞存活时间长。创口受泥土污染的机会很多,但破伤风发病率较少,其主要原因是本菌须在厌氧环境中才能生长繁殖并分泌毒素。当创伤的伤口深,并混有泥土或其他异物污染,坏死组织多,并伴有需氧菌混合感染时,易造成厌氧环境,有利于破伤风杆菌生长繁殖而产生痉挛毒素。破伤风常见于战时,平时除严重创伤外,尚可有因接生时消毒不严密引起的新生儿破伤风,此病解放后已大为减少。破伤风主要症状为横纹肌痉挛,发病早期可见创伤感染部位肌肉痉挛,以后咀嚼肌痉挛,患者张口及吞咽困难,牙关紧闭,呈苦笑面容。随后颈部,躯干及四肢肌肉强直性痉挛,患者呈角弓反张。因膈肌痉挛或毒素上行至延髓而致呼吸困难,最后窒息而死亡。破伤风的免疫主要是抗毒素免疫。治疗需早期大量注入抗毒素。并辅以抗生素。对深部创伤病人可用抗毒素作为紧急预防。破伤风类毒素人工自动免疫后可获得免疫性。破伤风的临床诊断并不困难,微生物学检查无大价值。必要时取伤口渗出物或坏死组织直接涂片,染色镜检,或作厌氧培养。鉴定主要靠动物试验。

破伤风杆菌 ×1300

- 陆永良是什么意思

- 陆求可是什么意思

- 陆汉卿是什么意思

- 陆汉广是什么意思

- 陆汉振是什么意思

- 陆汉明是什么意思

- 陆汝占是什么意思

- 陆汝畴是什么意思

- 陆汝群是什么意思

- 陆江楼是什么意思

- 陆池莲是什么意思

- 陆汴是什么意思

- 陆沈子是什么意思

- 陆沈痛是什么意思

- 陆沉是什么意思

- 陆沉痛是什么意思

- 陆沉谁向中流砥,天阙招寻炼石神。是什么意思

- 陆河南是什么意思

- 陆河县旅游局是什么意思

- 陆河县(河田镇)是什么意思

- 陆治是什么意思

- 陆治《云峰林谷图》是什么意思

- 陆治三峰春色图轴是什么意思

- 陆治仿赵子固水仙图卷是什么意思

- 陆治平是什么意思

- 陆治玉兰图轴是什么意思

- 陆治竹泉试茗图轴是什么意思

- 陆法和是什么意思

- 陆法真是什么意思

- 陆法言是什么意思

- 陆泗滨是什么意思

- 陆波是什么意思

- 陆注是什么意思

- 陆泰是什么意思

- 陆泰增是什么意思

- 陆泰安是什么意思

- 陆泰徵是什么意思

- 陆泽是什么意思

- 陆泾坝之战是什么意思

- 陆洁是什么意思

- 陆洪涛是什么意思

- 陆洿是什么意思

- 陆济民是什么意思

- 陆浑是什么意思

- 陆浑之戎是什么意思

- 陆浑关是什么意思

- 陆浑县是什么意思

- 陆浑子是什么意思

- 陆浑水库是什么意思

- 陆浑水库灌区是什么意思

- 陆浩是什么意思

- 陆浩仁是什么意思

- 陆海是什么意思

- 陆海军大元帅大本营是什么意思

- 陆海军大元帅府是什么意思

- 陆海军大元帅统率办事处是什么意思

- 陆海协同是什么意思

- 陆海协同通信是什么意思

- 陆海均是什么意思

- 陆海安是什么意思