血红素的分解——胆红素代谢

血红素的分解——胆红素代谢

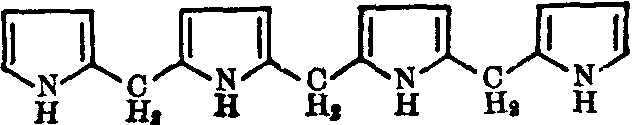

胆色素和胆红素 哺乳动物体内以亚铁原卟啉 (血红素)为辅基的色蛋白主要是血红蛋白。此外还有肌红蛋白及一些酶类(细胞色素P-450细胞色素b5,过氧化氢酶及过氧化物酶)。这些蛋白质分解时血红素代谢生成胆绿素、胆红素、胆素原类及胆素类。它们总称胆色素,是一系列由四个吡咯环各通过一个碳原子相联的直链化合物,其母体结构如下:

人体的主要胆色素是胆红素,其结构见右图。

其中M=甲基,V=乙烯基,P=丙酸基。正常人每天产生胆红素300~400mg。

用14C标记的甘氨酸参入卟啉的示踪实验证明,人体内每天生成的胆红素80~85%是由血液中衰老红细胞的血红蛋白分解产生的。这部分14C标记胆红素的出现约在120d左右。实际上从给予14C-甘氨酸后30min~24h以及3~5d间相继有标记胆红素出现,这种出现较早的胆红素称为早期胆红素,约占胆红素的15~20%,这部分有以下二个来源:

❶给予14C-甘氨酸后30~24h内出现的早期胆红素,可能主要来自组织中非血红蛋白的血红素酶类,例如肝细胞微粒体中的细胞色素P-450和细胞色素b5的分解,至于过氧化氢酶和过氧化物酶的血红素辅基在人体内产生胆红素是很少的。

❷给予14C-甘氨酸后3~5d出现的早期胆红素,主要来源于骨髓内未成熟红细胞或新生红细胞中的血红蛋白或血红素的分解形成,即所谓“无效造血”,又称支流胆红素。由于造血功能紊乱,支流胆红素在恶性贫血及先天性造血性卟啉血症的患者中均可增高。地中海贫血和某些铁粒幼红细胞贫血(如铅中毒)也有无效造血所致的支流胆红素增多。

至于肌红蛋白的辅基虽也是血红素,但目前认为它在体内不是胆红素的主要来源。

胆红素的生成 衰老的红细胞在网状内皮系统被破坏,释放出血红蛋白。一般认为血红蛋白先分解为珠蛋白及其辅基血红素,后者经胆绿素而生成胆红素。

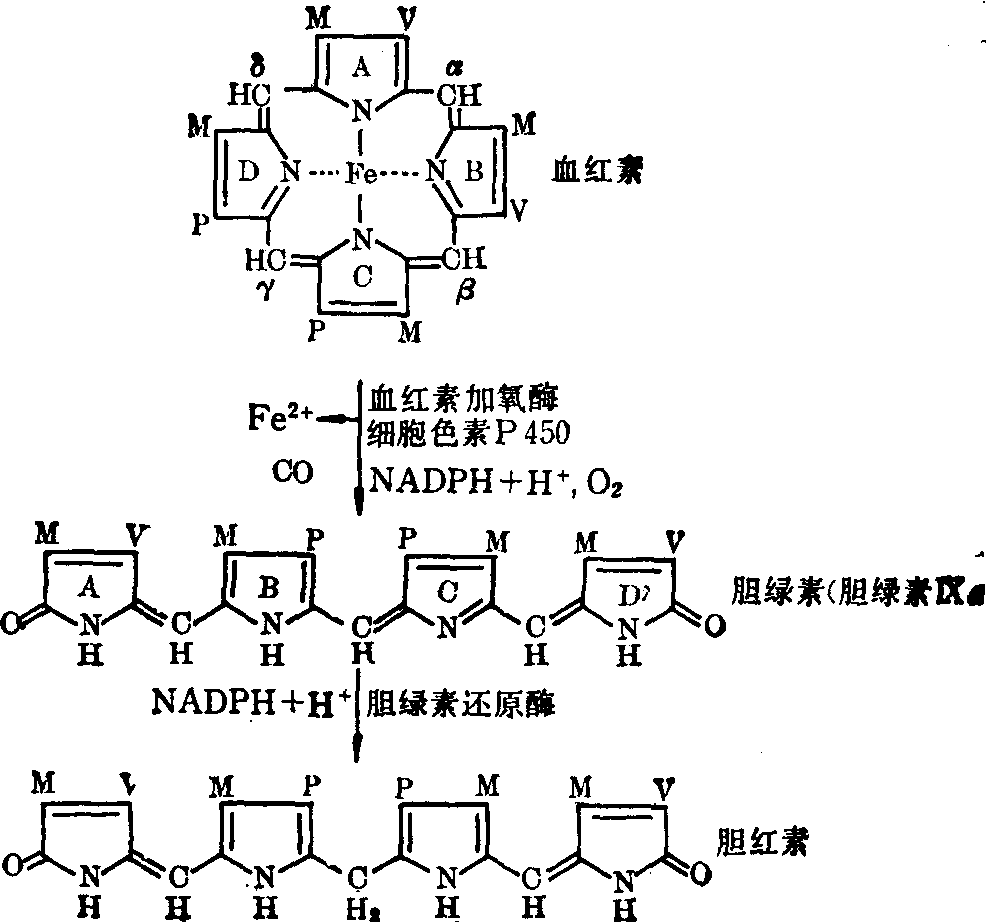

胆绿素的生成: 血红素由微粒体的血红素加氧酶催化而氧化破坏。加氧作用发生在血红素的α-次甲基桥(—CH=)位,然后裂解释放CO。当用18O示踪时,可发现形成的开环四吡咯胆绿素含二原子18O,CO含一原子18O。血红素加氧酶是加单氧酶,需分子氧,还原型辅酶Ⅱ和细胞色素P-450和黄素蛋白还原酶等参与作用。血红素为其天然底物,对原卟啉Ⅸ没有催化活性。后一事实提示α-次甲基桥的断裂是在血红素中的铁被移去之前进行的。反应过程见图1。血红素的α、β、γ及δ4个次甲基桥化学上均有被氧化的可能,理论上可有四个同分异构体,但自然界只能找到一个异构体即胆绿素IXα。胆绿素末端二个吡咯环上的羟基在体内可通过异构互变形成内酰胺,并以后一形式较占优势。

图1 胆红素的生成

低等动物如鸟类、两栖类、鱼类等只产生胆绿素,而哺乳类动物胆绿素可迅速转变成胆红素。

胆红素的生成: 哺乳类动物中胆绿素被胆绿素还原酶催化而还原为胆红素,此酶的辅基为还原型辅酶Ⅱ。

胆绿素呈蓝绿色,胆红素呈桔红色,人胆汁由于这些色素而呈色。

胆红素在血循环中的运输 在网状内皮系统中生成的胆红素可进入血循环。在血浆内胆红素主要是胆红素与清蛋白的非共价复合形式存在,少量胆红素是与球蛋白相连结而存在,临床上对于以这种形式在血中运输的胆红素又称为未结合胆红素或游离胆红素。

胆红素在体液pH下不溶于水而溶于脂肪,故能透过生物膜。胆红素-清蛋白复合物可溶于水,不能透过生物膜。正常血浆中胆红素为1mg/dl以下。此时一般一分子清蛋白复合一分子胆红素,当胆红素在血浆中的浓度增高时,可有二分子被复合,但第二个胆红素分子复合牢固程度降低。通常每100ml血清中清蛋白可结合20~25mg的胆红素,这是因为有其它物质存在亦与清蛋白复合之故 (理论上在一分子复合物中每一分子清蛋白可结合60~80mg胆红素)由此可见在正常情况下不致有大量胆红素进入组织细胞,但当某些能与清蛋白相结合的阴离子如脂肪酸、胆汁酸、水杨酸等在血中浓度增高时,它们可与胆红素竞争与清蛋白形成复合物,则可使胆红素进入细胞。当血清胆红素浓度高达513μmol/L(30mg/dI)以上时,虽其中一部分可与α及β球蛋白相复合,但仍不足以阻止胆红素进入细胞。胆红素进入细胞可引起中毒性脑病,称核黄疸。

肝内胆红素转变为结合胆红素 用放射性核素示踪法证明肝能迅速从血循环中摄取胆红素,从而维持正常的血清胆红素水平。已知肝细胞膜上有胆红素受体,当血流经过肝脏时, 胆红素—清蛋白中的胆红素游离出来,被肝细胞所摄取,经微绒毛进入细胞浆。在细胞浆内有两个载体蛋白,Y蛋白及Z蛋白,Y蛋白为第一载体,Z蛋白要在胆红素浓度过高时才起运输作用,故为第二载体。丙磺舒及利福平等药物可与胆红素竞争肝细胞膜上的受体,从而影响胆红素的摄取。黄绵马酸(一种抗生素)、酚磺酞(酚红)、某些胆道造影剂(如Bunamidyl)等可与胆红素竞争Y蛋白,亦影响了胆红素的摄取。胆红素Y或胆红素Z被运送到肝细胞的光面内质网进行转化结合反应。

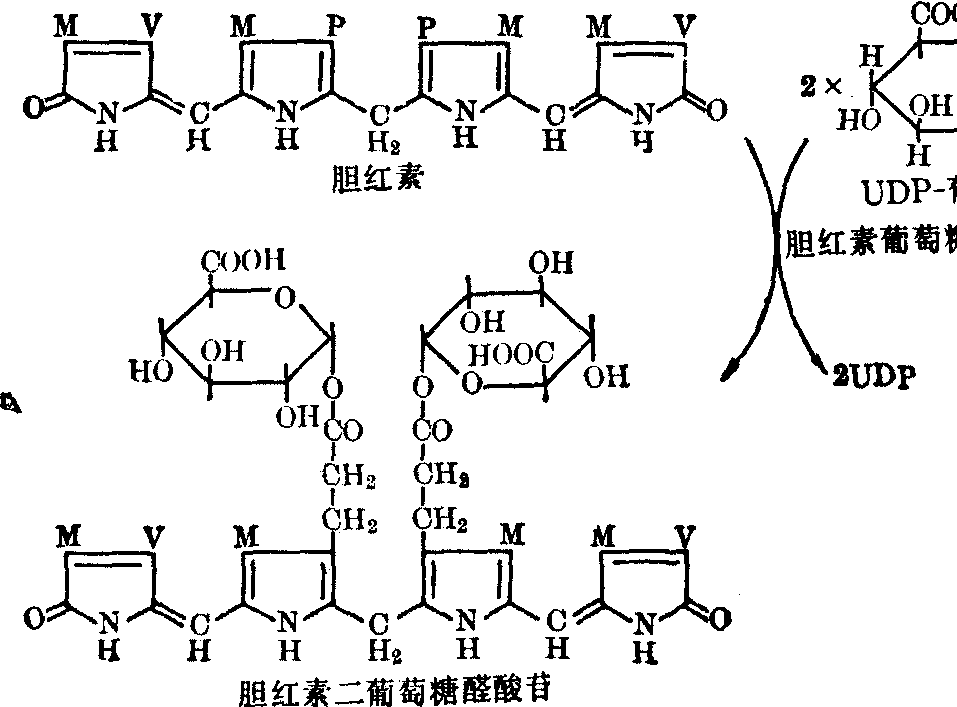

胆红素经转化结合反应大多生成水溶性的胆红素-葡萄糖醛酸苷,即结合胆红素。催化此反应的酶为胆红素-葡萄糖醛酸转移酶,使尿二磷葡萄糖醛酸(UDPGA)中的葡萄糖醛酸基转移到胆红素的丙酸基上形成二葡萄糖醛酸苷及/或单葡萄糖醛酸苷,以前者为主(图2)。少量胆红素则可与葡萄糖、木糖或双糖结合,这几种结合产物统称结合胆红素。先天性胆红素-葡萄糖醛酸移换酶缺乏、酶受到药物的抑制以及新生儿酶系统尚发育不全时,血清胆红素一清蛋白可升高。苯巴比妥类药物可诱导此酶以及Y蛋白的生成,因此临床上使用此类药物治各种非先天性酶缺陷所致的血清胆红素增高。

结合胆红素被肝细胞排泄到毛细胆管,成为胆汁中的一个成分。结合胆红素从肝细胞毛细胆管面的排出,必须对抗很大的浓度梯度,是一个复杂的耗能过程,也是结合胆红素排泄的一个限速步骤。当肝细胞有损伤时,结合胆红素排出受阻,引起血中结合胆红素升高。

结合胆红素能与重氮试剂反应呈红色,未结合胆红素由于其侧链中的羧基与吡咯环上氮原子可形成氢键,不利与此反应,需加入酒精或尿素,使氢键破坏,才能与重氮试剂起呈色反应,故称未结合胆红素为间接(反应)胆红素。结合胆红素由于侧链上有葡萄糖醛酸基,避免了氢键的形成,加入重氮试剂可立即反应,称为直接(反应)胆红素。正常人血清对重氮试剂的呈色反应为间接反应阴性,直接反应弱阳性。已知肝细胞所生成的结合胆红素在正常人是全部进入胆道,并不进入血循环,所以血清中的直接反应弱阳性是否即是结合胆红素所造成尚有疑问。体外实验指出,肾及肠粘膜的组织切片可以合成不属于葡萄糖醛酸苷的结合胆红素,这可能造成血循环中的直接反应弱阴性; 也可能仅是反应假象,由于血清中存在尿素等化合物,使血循环中的一部分胆红素一清蛋白解离所造成。

图2 肝中胆红素的结合作用

正常人血中总胆红素小于17μmol/L(1mg/dl),其中4/5属于间接反应胆红素,1/5属直接反应胆红素。当血中胆红素增高,组织间液与之平衡而受影响,可以黄染,称为黄疸,一般总胆红素大于34μmol/L(2mg/dl)时,肉眼可见皮肤及巩膜发黄。

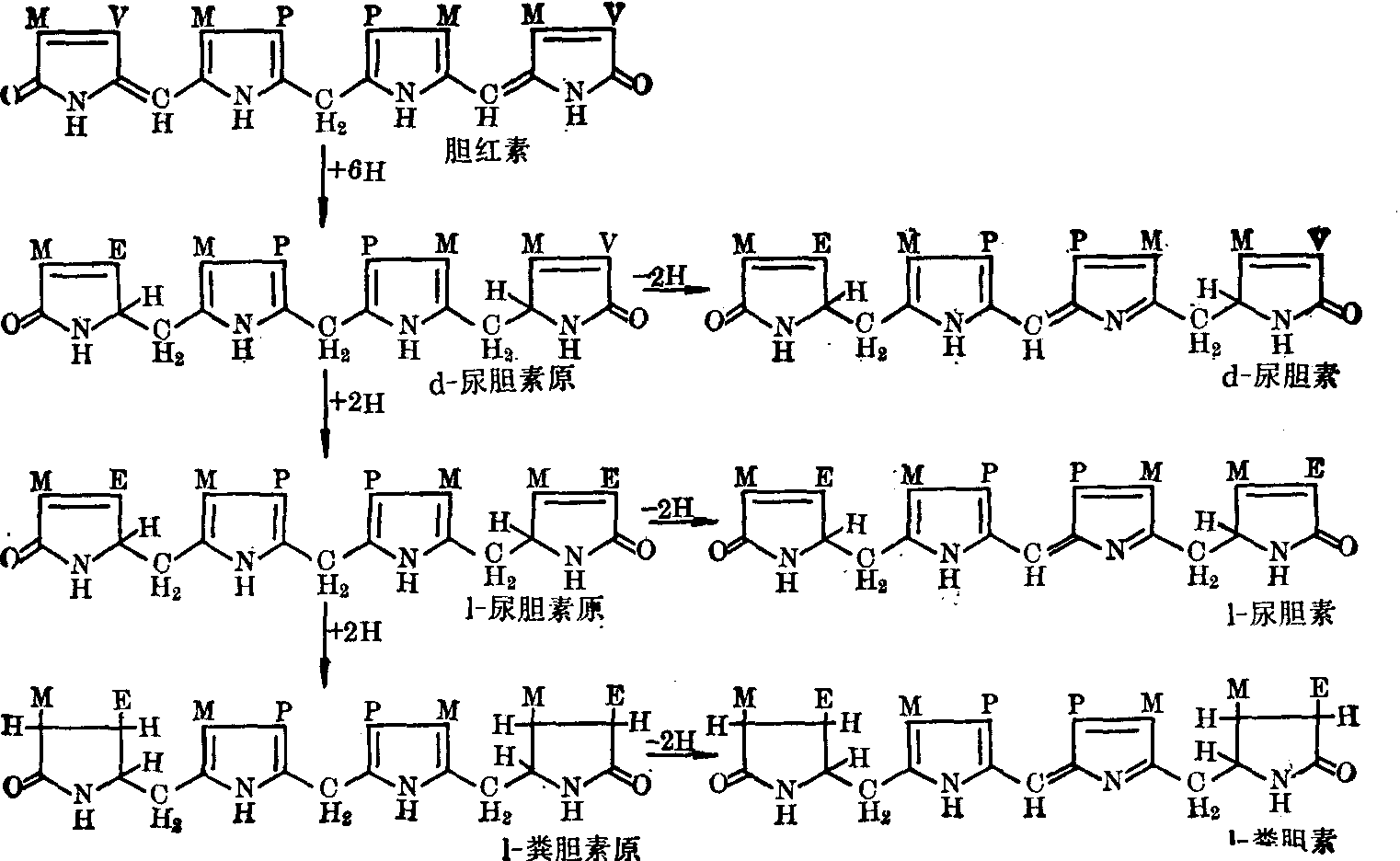

结合胆红素在肠中的变化 结合胆红素为水溶性,随胆汁进入肠道,不被肠道重吸收,在回肠末端至结肠端在细菌的作用下,结合胆红素大部分脱下葡萄糖醛酸基,然后逐步还原成为d-尿胆素原,1-尿胆素原及1-粪胆素原。它们均为无色化合物,统称胆素原。当三种胆素原在肠道下端与空气接触后,可被分别氧化为黄色的d-尿胆素、1-尿胆素及1-粪胆素,此三者统称胆素。胆素原及胆素随粪便排出体外成为粪便中的主要色素。胆红素在肠道的变化见图3。

正常人每天从粪便排出的胆素原约40~280mg,。当胆道完全阻塞时,结合胆红素排入胆道受阻,粪便缺乏胆素而呈陶土色。

胆素原约有10~20%可被肠粘膜重吸收,再经门静脉入肝,重吸收的胆素原大部分以原来形式再通过肝脏排出,此即胆色素的肠肝循环,小部分胆素原可再入体循环,随尿排出。

由于胆红素在到达小肠末梢之前均以结合型式存在,故正常成人胆红素仅有极少量可被重吸收,构成肠肝循环。新生儿黄疸,由于肝脏转化结合胆红素的功能受阻,未结合胆红素排入肠道增多,它较结合胆红素易被重吸收,结果肠肝循环增加,血中非结合胆红素可增加。

每天从尿及粪中排出的胆素原及胆素的总量实际上小于胆红素生成量。用14C-胆红素注射到胆道完全阻塞的犬静脉,可在粪便中出现20%的14C,因而认为胆红素本身及其他代谢产物(如二吡咯化合物)尚可经肠壁排出。

肾脏对胆色素的排泄作用 胆红素-清蛋白是大分子复合物,不能由肾小球滤出,结合胆红素如进入血循环大部分亦与清蛋白相复合,仅0.6%以结合胆红素形式存在,也就是这一部分可从尿中排出。当血循环中有大量有机阴离子竞争对清蛋白相结合时结合胆红素排出可疾病的不同阶段也可不相同,例如在急性肝炎时胆红素尿可在临床黄疸出现之前就发生,而在肝炎恢复期,血清胆红素高达171μmol/L(10mg/dl),反可不出现胆红素尿。

图3 胆红素在肠中的变化

血循环中的胆素原约80%与清蛋白复合,故亦仅一小部分可被肾小球滤过,胆素原还可由近端小管排泄,远端小管则有扩散作用可回收一部分胆素原,正常人每天尿中排出的胆素原为0.5~4.0mg。

☚ 血红蛋白与气体运输 血液有形成分代谢 ☛

- 供果是什么意思

- 供案是什么意思

- 供桌是什么意思

- 供水是什么意思

- 供求是什么意思

- 供求关系是什么意思

- 供求率是什么意思

- 供热是什么意思

- 供状是什么意思

- 供献是什么意思

- 供电是什么意思

- 供称是什么意思

- 供稿是什么意思

- 供给是什么意思

- 供给制是什么意思

- 供职是什么意思

- 供花是什么意思

- 供菜是什么意思

- 供认是什么意思

- 供认不讳是什么意思

- 供词是什么意思

- 供货是什么意思

- 供过于求是什么意思

- 供述是什么意思

- 供销是什么意思

- 供销合作社是什么意思

- 供销社是什么意思

- 供需是什么意思

- 依是什么意思

- 依丽是什么意思

- 依从是什么意思

- 依仗是什么意思

- 依依是什么意思

- 依依不舍是什么意思

- 依依惜别是什么意思

- 依偎是什么意思

- 依傍是什么意思

- 依允是什么意思

- 依凭是什么意思

- 依存是什么意思

- 依实是什么意思

- 依山傍水是什么意思

- 依归是什么意思

- 依循是什么意思

- 依恃是什么意思

- 依恋是什么意思

- 依托是什么意思

- 依据是什么意思

- 依旧是什么意思

- 依样画葫芦是什么意思

- 依样葫芦是什么意思

- 依次是什么意思

- 依此类推是什么意思

- 依法是什么意思

- 依法炮制是什么意思

- 依然是什么意思

- 依然如故是什么意思

- 依然故我是什么意思

- 依照是什么意思

- 依稀是什么意思