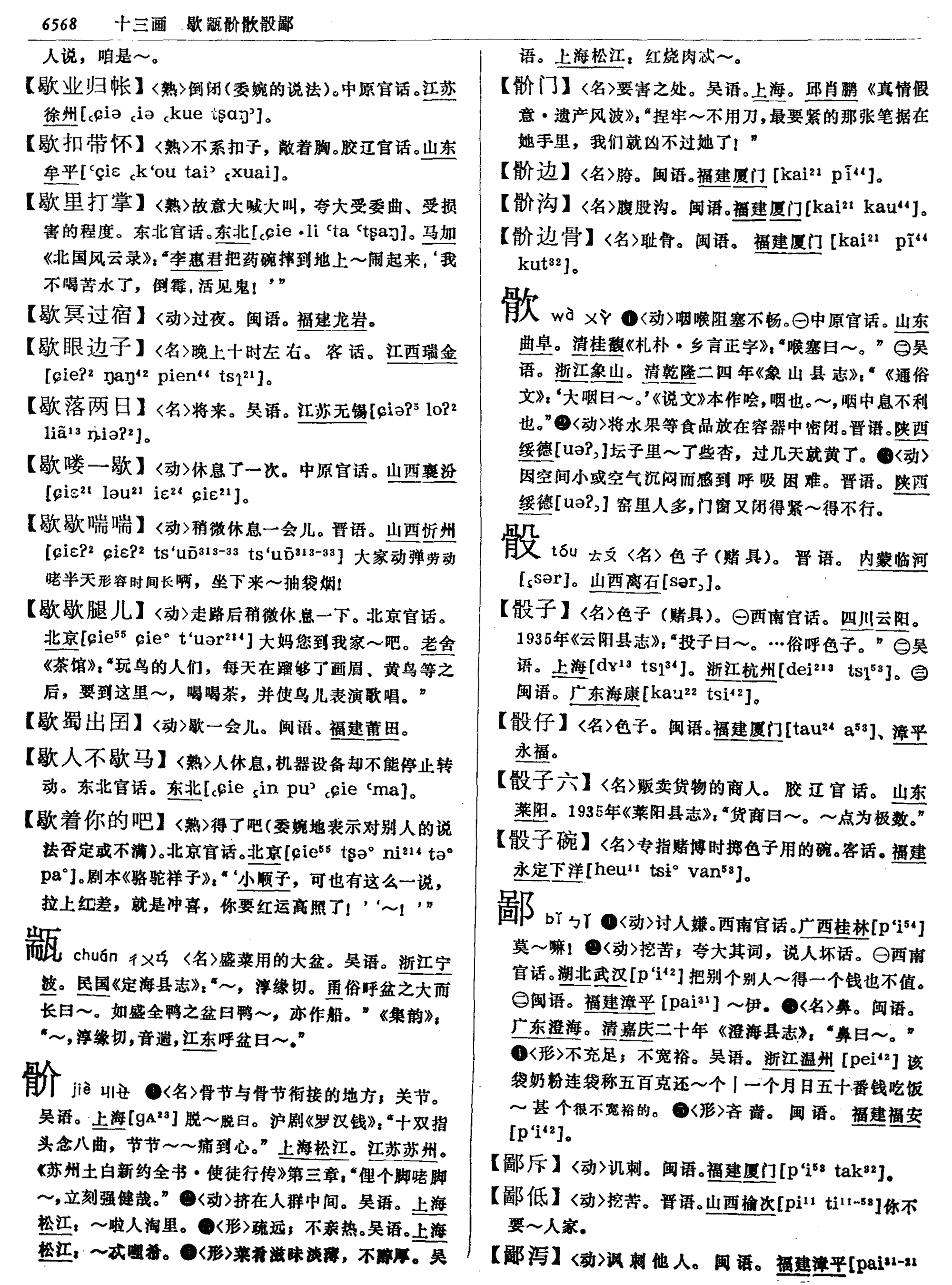

骰子

又名投子,琼 、六赤、撒家、胡缠、色子等。是一种用来投掷的博具。宋陈彭年《广韵》云:“骰子,博法采具。”骰子,乃祖袭上古博具箸、琼、五木而逐渐演变而成的。它发端于春秋时代的“六博”,完成于晋、唐之间,自宋代以后,广泛运用于多种游戏。先以木制、竹制,后有玉制,或以骨、象牙制。据出土文物及文献记载,魏晋时还有“窑烧投子”。骰子,形状正方,六面,分别刻以“幺、二、三、四、五、六”的数字,除“幺、四”二数为红色外,其余四数全着黑色。“四”数着红色的原因,据清赵翼《陔余丛考》引《言鲭》云:“唐时投红,惟‘幺’一点加红,余五子皆黑色。明皇(唐玄宗)与杨(贵)妃彩战,将北,惟‘四’可解。有一子旋转未定,连叱之,果成‘四’。上悦,顾高力士令赐绯,逐相沿至今。”唐宋时,骰子是人们游戏中常用的彩具。唐代,骰子已被引入酒令。唐人皇甫松《醉乡日月》有专节谈“骰子令”,文人诗中也每见题咏。宋代宣和牌中三十二扇牌,就是由两枚骰子分别组合而成的,如双“六”为“天牌”,双“幺”为“地”牌,双“四”为“人”牌,“幺、三”为“和”牌。甚至帝王私生活也用骰子定。宋人陶谷《清异录》载:“(唐)开元中,后宫繁众,侍寝者难于取舍,为彩局儿以定之。集宫嫔用骰子掷,最胜一人,乃得专夜。官珰私号骰子为‘挫角媒人’。”其事固见帝王生活的荒唐,也反映出骰子在唐宋人中的地位,时俗风尚,足窥一斑。唐温庭筠有词《新添声杨柳枝辞》云:“玲珑骰一子安红豆,入骨相思知不知。”当时骰子用骨制成, “幺”至“六”数须分别着红黑二色,而红豆相思子有半红半黑者,唐人遂以之嵌入骰子中,代替颜料涂色,故温词云云。词借相思子嵌入骨制骰子中,比喻入骨的相思之情,传情形象生动,巧妙通俗。

、六赤、撒家、胡缠、色子等。是一种用来投掷的博具。宋陈彭年《广韵》云:“骰子,博法采具。”骰子,乃祖袭上古博具箸、琼、五木而逐渐演变而成的。它发端于春秋时代的“六博”,完成于晋、唐之间,自宋代以后,广泛运用于多种游戏。先以木制、竹制,后有玉制,或以骨、象牙制。据出土文物及文献记载,魏晋时还有“窑烧投子”。骰子,形状正方,六面,分别刻以“幺、二、三、四、五、六”的数字,除“幺、四”二数为红色外,其余四数全着黑色。“四”数着红色的原因,据清赵翼《陔余丛考》引《言鲭》云:“唐时投红,惟‘幺’一点加红,余五子皆黑色。明皇(唐玄宗)与杨(贵)妃彩战,将北,惟‘四’可解。有一子旋转未定,连叱之,果成‘四’。上悦,顾高力士令赐绯,逐相沿至今。”唐宋时,骰子是人们游戏中常用的彩具。唐代,骰子已被引入酒令。唐人皇甫松《醉乡日月》有专节谈“骰子令”,文人诗中也每见题咏。宋代宣和牌中三十二扇牌,就是由两枚骰子分别组合而成的,如双“六”为“天牌”,双“幺”为“地”牌,双“四”为“人”牌,“幺、三”为“和”牌。甚至帝王私生活也用骰子定。宋人陶谷《清异录》载:“(唐)开元中,后宫繁众,侍寝者难于取舍,为彩局儿以定之。集宫嫔用骰子掷,最胜一人,乃得专夜。官珰私号骰子为‘挫角媒人’。”其事固见帝王生活的荒唐,也反映出骰子在唐宋人中的地位,时俗风尚,足窥一斑。唐温庭筠有词《新添声杨柳枝辞》云:“玲珑骰一子安红豆,入骨相思知不知。”当时骰子用骨制成, “幺”至“六”数须分别着红黑二色,而红豆相思子有半红半黑者,唐人遂以之嵌入骰子中,代替颜料涂色,故温词云云。词借相思子嵌入骨制骰子中,比喻入骨的相思之情,传情形象生动,巧妙通俗。

骰子

赌具。又称投子,色子。据五代《续事始》记载,是三国时魏国曹植所造。本来只有二枚,取投掷之义,故名投子。而宋人《演繁露》则认为:“骰子之制,即祖袭五木”,是从五木演变而来的。五木的两头尖,中间两面平;骰子裁去尖端,缩长成方,由两面而成六面,形状为正立方体,六面分别刻有一至六点之数,点数着色,除四数为红色,其他全为黑色,掷之以决胜负,故亦称色子。色子先以木制、竹制,后有玉制。唐时加至六面,改以骨制,始有骰子之称。白居易《就花枝》诗:“醉翻衫袖抛小令,笑掷骰盘呼大采。”温庭筠《南歌子》:“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。”温诗是说用红豆(相思子)嵌入骨制的骰子之中(以之着色),比喻情人入骨的相思。这已逾出博戏之具的用途了。

骰子秃子tǒu·zi

也作“投子”。即“色子”,旧时一种赌具。今亦引申输、亏。例:这一回输美咧,挨了一~!

❍ 做生意亏了本,挨了一~,安宁了!

《集韵》:“骰,骰子,博陆采具。”《正字通》:“骰取投掷义,俗读色。”清翟灏《通俗编》:“《史记》蔡泽说范睢曰:‘博者欲大投。’南朝宋裴驷注云:‘投,投子也。’按:投取投掷,其意甚显,古人皆用投子唐人始别作骰。”

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

骰子tóuzi

色子(shǎizi)。

【注意】不读ɡǔ。

骰子

一种赌具。相传为三国时魏国曹植所造。其形为正方立体,骨质,六面分别为一点至六点之数,掷之以决押赌之胜负。因各面所刻之点着色,故亦称色子。初造时本只有二,谓之投子,取投掷之义,质用玉石,故又名明琼。唐代时加至六,改以骨制,始有骰子之名。其色皆黑,惟四为红。传说唐玄宗与杨贵妃作骰戏,玄宗时已大负,只有掷四方可胜,于是掷时呼四,果然为四。遂以四为红色,后人亦有以红黑博胜负者。《全唐诗》五八三温庭筠《南歌子》诗之二:“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。”参阅清顾张思《土风录·骰子》。

骰子tóu·zī

一种游戏用具或赌具,用骨或木制成立体小方块,六面分刻一、二、三、四、五、六点,分别涂以红、黑两色。用时两枚或四枚同掷,合计点数和名色。又称“色子”(shai·zi):(贾环)因拿起~来,狠命一掷,一个作定了五,那一个乱转。(二十·444)

亦作“投子”,亦稱“骰”、“投”。博具。小正方體,六面分刻一至六點并着色,博時投擲以决勝負。初只二粒,多以木、石製成,唐時加至六粒,且多改用骨或象牙製。舊傳三國魏·曹植始創,不足憑信,漢代典籍已見記載。《古文苑·班固〈奕旨〉》:“夫搏懸於投,不專在行。”章樵注:“投,今作骰。”唐·温庭筠《南歌子》詞:“玲瓏骰子安紅豆,入骨相思知不知。”宋·蘇軾《減字木蘭花·贈勝之》詞:“耍賭休癡,六隻骰兒六點兒。”清·翟灏《通俗編·俳優》:“《史記》蔡澤說范睢曰:‘博者欲大投。’南朝宋裴駰注云:‘投,投子也。’按: 投取投擲,其義甚顯,古人皆用投字,唐人始别作骰。”

骰子圖

骰子【同义】总目录

骰子胡缠挫角媒人象六惺惺二十一

赌具、占卜具

赌具:博具 彩具 奕具 局子

色子:齿 骰子 投子 除红 除四 朱窝

占卜用具:龟(龟甲;龟壳;龟骨;龟策;龟筮;龟蓍;卜龟;枯龟;泰龟)珓 枚 契(燋~) 策 蓍(~策;~草;~龟;~蔡) 式 栻(~盘) 燋 卜具 卜甲 卜骨 智骨 泰筮 卦板 铁算子

卜卦的用具:灵笤

卜卦用的大龟:灵蔡

占卜吉凶的用具:灵筊

另见:赌博 占卜 卜问

骰子

博具,因用来投掷,又称“投子”;因着色,又叫 “色子”。有人认为色子是由古代的“五木”演变而来,一说是三国魏时曹植所制。骰子为正方形,六个面分别刻上一至六点或数,多以木、竹、玉石等制成。最初仅用二枚,唐代增为六枚,由骨制成,始有“骰子”之称。投掷时可以点数多少定胜负,如唐代大诗人白居易有“醉翻衫袖抛小令,笑掷骰盘呼大采”的诗句,就是写的这种情形,也有以黑红决胜负的,骰子上四数(点)为红,其余为黑色,唐代温飞卿有“玲珑骰子安红豆”句,就是写的这种上色骰子。后骰子用于各种博弈中。

骰子tou zi

dice

- 晦迹藏名是什么意思

- 晦迹韬光是什么意思

- 晦道堂是什么意思

- 晦闻是什么意思

- 晦雺是什么意思

- 晦高台之流黄是什么意思

- 晦魄是什么意思

- 晦黑是什么意思

- 晦默是什么意思

- 晦黝是什么意思

- 晦黯是什么意思

- 晦(悔)侮 永远挥之不去的身影是什么意思

- 晧是什么意思

- 晧旰是什么意思

- 晧星是什么意思

- 晧晧是什么意思

- 晧然是什么意思

- 晧穹是什么意思

- 晨是什么意思

- 晨乌是什么意思

- 晨乾夕惕是什么意思

- 晨事是什么意思

- 晨云是什么意思

- 晨会是什么意思

- 晨僵是什么意思

- 晨光是什么意思

- 晨光天光是什么意思

- 晨光影剧院是什么意思

- 晨光微弱是什么意思

- 晨光微弱而明亮是什么意思

- 晨光泱漭是什么意思

- 晨光浮动三竿日,古木阴森十万天。是什么意思

- 晨光熹微是什么意思

- 晨光电机厂是什么意思

- 晨光百货商场是什么意思

- 晨光茶社是什么意思

- 晨光静水雾,逸者犹安眠。是什么意思

- 晨光,晨曦是什么意思

- 晨兢夕厉是什么意思

- 晨兴是什么意思

- 晨兴夜寐是什么意思

- 晨兴夜寐,立盹行眠是什么意思

- 晨兴夜寐;立盹行眠是什么意思

- 晨兴奉早朝,玉露沾华缨。是什么意思

- 晨兴念始辱,夕惕思致寇。是什么意思

- 晨兴涉清洛,访子高阳宅。是什么意思

- 晨兴理荒秽,带月荷锄归是什么意思

- 晨兴理荒秽,带月荷锄归。是什么意思

- 晨凫是什么意思

- 晨凫鸭头舡是什么意思

- 晨出是什么意思

- 晨去暮来是什么意思

- 晨参暮省是什么意思

- 晨参暮礼是什么意思

- 晨吐是什么意思

- 晨唱是什么意思

- 晨夕是什么意思

- 晨夕共处是什么意思

- 晨夕相处是什么意思

- 晨夕相对是什么意思