耳Ér

现行较罕见姓氏。今山西之长治、湖南之冷水江、云南之泸水等地有分布。汉族、白族姓氏。《续通志·氏族略》 收载。《姓氏考略》 注引张澍之语云:“李耳之后; 或魏如耳之后。”李耳即老子,其后或以祖辈名字为氏,此当系出理姓; 如耳,战国时魏臣,其后亦以祖辈名为氏。

明代有耳元明,卫经历; 又有耳桓,醴陵知县;《万姓统谱》载: 杭州有此姓。

耳ěr

❶耳朵。張衡《髑髏賦》:“取耳北坎,求目南離。”馬融《長笛賦》:“魚鼈禽獸聞之者,莫不張耳鹿駭。”

❷聽,聽説。張衡《東京賦》:“若客所謂末學膚受,貴耳而賤目者也。”

❸語氣助詞。司馬相如《子虛賦》:“臣之所見,蓋特其小小者耳。”

耳ěr

耳朵。《小雅·无羊》一章:“尔牛来思,其耳湿湿。”毛《传》:“呞(sī,牛反刍)而动其耳湿湿然。”朱熹《集传》:“湿湿,润泽也。牛病则耳燥,安则润泽也。”《小雅·小弁》八章: “君子无易由言,耳属于垣。”胡承珙《后笺》:“君子苟轻易其言,耳属者必将迎合风旨,而交构其间矣。”马瑞辰《通释》:“《释诂》: ‘繇,于也。’繇、由古通。《抑》诗 ‘无易由言’,《笺》:‘由,于也。’此诗‘无易由言’当与同义。戒君子无易于言也。”易,改变。《韩诗外传》五:“孔子侍坐于季孙,季孙之宰通曰:‘君使人假(假:借)马,其与之乎?’孔子曰: ‘吾闻君取于臣谓之取,不曰假。’季孙悟,告宰通曰:‘今以往,君有取谓之取,无曰假。’孔子正假马之名,而君臣之义定矣。《诗》曰: ‘君子无易由言。’ 名正也。”

耳

读音·er(ˇ),为er韵目,属i—er韵部。而止切,上,止韵。

❶人和哺乳动物的听觉器官。

❷形状似两耳分列两旁的东西。如:鼎耳。

❸听;听说。

耳èr

谷物在久雨后所生的芽。例:苞谷受潮,已芽芽~~的了。

❍ 久雨湿浸,麦子萌~芽了。

《汉语大字典》:“耳,谷物在久雨后所生的芽。”

耳

〔er〕 mloux: 提罐~。mloux anb.

耳臂 〔er bei〕 dub mloux.

耳垂 〔er chui〕 bid mloux。

耳朵 〔er·duo〕 zhongxmloux.

耳朵眼儿 〔er duo yanr〕 khudmloux.

耳根 〔er gen〕god mloux.

耳垢 〔er gou〕 ghad mloux.

耳刮子 〔er gua·zi〕 meaxbeas.

耳罐 〔er guan〕 anb mloux:用~装酸菜汤。geud anbmloux zhaot ub bleas。

耳光 〔er guang〕 meax beas.

耳环 〔er huan〕 khangtmloux.

耳屎 〔er shi〕 ghad mloux.

耳挖子 〔er wa·zi〕 deb giadpand ghad mloux; wad eut.

耳语 〔er yu〕 dut ghoub)mloux.

耳子 〔er·zi〕 ghob mloux:沙罐~。ghob mloux jaot bad.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗、大理〖

〗、大理〖 〗、蒙自〖

〗、蒙自〖 〗、思茅〖

〗、思茅〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、陕西中部。

〗、陕西中部。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗)多钱他胡花浪费了很多钱。

〗)多钱他胡花浪费了很多钱。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

耳er

❶语气词,相当于“而已”或“罢了”。《史记·项羽本纪》:“项羽渡淮,骑(ji)能从者百余人~。”(骑:骑兵。从:跟随。)

❷语气词,表示肯定。《史记·刺客列传》:“吾所为者极难~。”(为:做,从事。)

耳

❶〈隐〉清末以来四川东部畜牧市场经纪人指数目二。参“逗、耳、太、查、拐、捞、季、条、敲、梢”。

❷〈隐〉清末以来熟水业指数目六。参“豆、贝、台、长、人、耳、木、另、王、合”。

❸〈隐〉旧时帮会指数目六。参“尤、代、貌、长、仁、耳、伯、令、王”。

耳ěr

❶耳朵

△ 交头接~|~鸣。

❷外形像耳朵的东西

△ 木~|银~。

❸位置在两侧的

△ ~门。

❹姓。

【注意】 “耳”作左偏旁时,最后一画横要改写成提(),如“聪、耻、取”。

耳ěr

耳

❶耳朵;耳朵听到的:~鼓︱~膜︱~轮︱~郭︱~根︱~垢︱~屎︱~语︱~环︱~坠︱~闻︱~生︱~熟︱~背︱~沉︱~聋︱~鸣︱~目︱~食︱中~︱外~︱内~︱悦~︱入~︱顺~︱逆~︱附~︱刺~︱聒(guo)~︱~旁风︱执牛~︱~聪目明︱~听八方︱~食之言︱~闻目睹(du)︱~软心活︱~提面命︱~目一新︱~濡(ru)目染︱以~代目︱洗~恭听︱充~不闻︱震~欲聋︱掩~盗铃︱抓~挠(nao)腮︱掩人~目︱面红~赤︱酒酣~热︱交头接~︱忠言逆~︱如雷贯~︱俯首帖~︱属垣有~︱言犹在~︱不堪入~︱秋风过~︱东风吹马~︱迅雷不及掩~。

❷形状像耳朵的东西:木~︱银~。

❸位置在两旁的:~房。

❹文言助词,罢了:想当然~。

耳ěr

❶ 耳朵,人和哺乳动物的听觉器官:耳垂│耳环│耳聪目明│掩耳盗铃│俯首帖耳。

❷ 形状像耳朵的东西:木耳│银耳。

❸ 位置在两旁而稍小的:耳门│耳房。

❹ 而已,罢了:想当然耳│技止此耳。

❺ 姓。

耳

理睬。

耳

见〔垂两耳〕〔倚耳〕

耳er

耳背 耳边 耳沉 耳垂 耳刀 耳朵 耳房 耳风 耳福 耳根 耳垢 耳鼓 耳光 耳郭 耳环 耳机 耳尖 耳镜 耳孔 耳力耳聋 耳轮 耳门 耳鸣 耳膜 耳目 耳屏 耳热 耳塞 耳生 耳食 耳屎 耳熟 耳顺 耳蜗 耳闻 耳性 耳穴 耳音 耳语 耳针耳坠 耳子 苍耳 刺耳 单耳 附耳 聒(guo)耳1 焦耳 卷耳 苓耳 帽耳 内耳 逆耳 牛耳 亲耳 倾耳 入耳 顺耳 外耳 心耳银耳 右耳 悦耳 震耳 执耳 中耳 左耳 耳报神 耳边风 耳朵软 耳朵眼儿 耳刮子 耳掴子 耳控子 耳旁风 耳下腺 耳咽管咬耳朵 银耳汤 白木耳 黑木耳 顺风耳 执牛耳 耳鬓厮磨 耳聪目明 耳根清静 耳红面赤 耳聋眼花 耳鸣目眩 耳目一新 耳目众多 耳热眼花 耳濡目染 耳软心活 耳熟能详 耳顺之年2 耳提面命 耳听八方 耳闻目睹 耳闻目击 充耳不闻 洗耳恭听 掩耳盗铃面红耳赤 掩人耳目 俯首贴耳 交头接耳 如雷贯耳 言犹在耳 忠言逆耳 属垣有耳 东风吹马耳 迅雷不及掩耳 耳听是虚,眼见为实眼观六路,耳听八方 耳闻不如目睹,目睹不如身受

耳

理睬。

耳ěr

❶耳朵:我老了,都不中用了。眼也花,~也聋,记性也没了。(三九·893)正是,花影不离身左右,鸟声只在~东西。(二八·630)

❷器物上像耳朵的部分:又见妙玉另拿出两隻杯来,一个傍边有一~,杯上镌着“𤫫瓟斝”三个隶字。(四一·945)

❸助词,表示“而已”:谁知他一概不取,伸手只把些脂粉钗环抓来。政老爹便大怒了,说将来酒色之徒~。(二·38)祖母溺爱孙者,也古今所有常事~,不是什么罕事。(五六·1328)

耳ěr

亦稱“心聽”、“聽老”。即耳朵。人體五官之一,主聽。始見於甲骨文。《詩·大雅·抑》:“匪面命之,言提其耳。”漢·班固《白虎通·情性》:“口者心之候,耳者腎之候。”又:“目爲心視,口爲心談,耳爲心聽,鼻爲心嗅,是其支體主也。”元·尚仲賢《氣英布》第二折:“咱這屯營扎寨寧心等,瞋目攢眉側耳聽。”《雍熙樂府·粉蝶兒·割耳寄》套曲:“將一個聽老可叉的去了。”

耳ěr

❶清代四川成都银钱行谓数目六。参“尤、代、貌、长、仁、耳、伯、令、王”条。

❷清代四川成都六成行谓数目六。参“由、代、冒、长、人、耳、白、令、王”条。

❸旧时老虎灶行谓数目六。参“豆、贝、台、长、人、耳、木、另、王、合”条。

耳【同义】总目录

耳天柱幽田

耳

语气词“耳”主要有两种用法:

❶表示限止语气,“耳”相当于“而已”,常与副词“仅”“徒”“只”“特”“直”“惟(唯)”“但”等相呼应,可译作“罢了”。如《战国策· 齐策》:“狡兔有三窟,仅得免其死耳。”《孟子·梁惠王上》:“王变乎色,曰:‘寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳。’”柳宗元《三戒·黔之驴》:“虎因喜,计之曰:‘技止此耳!’”“止”同“只”。

❷表示陈述语气。有时帮助判断语气,相当于“也”。如《史记·项羽本纪》:“此亡秦之续耳,窃为大王不取也。”《史记·陈涉世家》:“此教我先威众耳。”有时助肯定语气,相当于“也”。如《史记·淮阴侯列传》:“吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?”《三国志·吴书·鲁肃传》:“今肃可迎曹耳,如将军不可也。”《史记·淮阴侯列传》:“能用信,信即留;不能用,信终亡耳。”表示陈述语气的“耳”,仔细玩味,仍有限止的意味在内。

耳ěr

〖名词〗

耳朵。人体五官之一,主听(32)。《李陵答苏武书》:夜不能寐,侧耳远听。——夜里不能入睡,侧起耳朵听着远方的声音。《杨恽报孙会宗书》:酒后耳热。——喝酒之后耳朵发热。《马援诫兄子严敦书》:耳可得闻,口不可得言也。——耳朵能够听到,口里却不能够说出来。

耳ěr

〖语气词〗

一、表示限止,不会超越某一范围。可译为“而已”、“罢了”(46)。《冯煖客孟尝君》:仅得免其死耳。——只能避免死亡而已。《唐雎不辱使命》:以头抢地耳。——用头去撞地罢了。《邹阳狱中上梁王书》:徒虚语耳。——只不过是空话罢了。

二、表示肯定,或表示语句的停顿或结束。可译为“了”、“啊”、“呢”等,或不译出(15)。《范雎说秦王》:莫肯向秦耳。——没有人再肯到秦国来了。《颜斶说齐王》:对曰:“士贵耳,王者不贵!”——颜斶回答说:“士人尊贵,做大王的不尊贵!”《蔺相如完璧归赵论》:是时秦意未欲与赵绝耳。——这时,秦王的意思还不想同赵国断绝关系。

耳ěr

❶ 耳朵。《邹忌讽齐王纳谏》:“能谤讥于市朝,闻寡人之~者,受下赏。”

❷ 语气词。❶ 表限止,相当于“而已”“罢了”。《庄暴见孟子》:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐~。”柳宗元《黔之驴》:“技止此~。”

❷ 表肯定。《陈涉世家》:“且壮士不死即已,死即举大名~。”《促织》:“而翁归,自与汝复算~!”

耳*er

B6FA

❶耳朵,人或动物的听觉器官:~朵/隔墙有~。

❷形状像耳朵的东西:银~/木~。

❸位置如两耳分列在两旁的东西:~房(正室两旁的房间)。

❹<文>语气词,表示肯定的语气:寡人之于国也,尽心焉~矣(《孟子》)。

❺<文>“而已”的合音词,表示“罢了”的语气:直不百步~,是亦走也(《孟子》)。

听到

见(听见) 耳 闻(闻听)

听到和看见:闻见

听到人说:见(见话;见说) 耳(耳受;耳闻) 听说 闻道 闻得 闻知闻说

听到消息:闻信 闻讯 闻声 询闻

听到音讯或传闻:闻风

闻风,听到消息:知风

听到声音:闻声(~而动) 聆音

听到风声:望风(~而逃)

听到名字或名声:闻名

听到美名:闻誉

听到合乎义理的事:闻义

亲自听到:耳闻 亲闻

偶尔听到:瞥闻

第一次听到:方知

早就听到:久闻

远远地听到:遥闻

辗转听到:传闻 风闻

隐约听见:瞑闻

经常听到:熟闻

随时可以听到:闻闻

猛然听见:骤闻

未听到:未闻

一点都未听到:毫无听闻

什么都没有听到:一无所闻

别有所闻:异闻

听到从未听到过的:闻所未闻 闻所不闻

表示肯定

管(~叫你高兴) 即(非此~彼) 是 便 了 好(~容易) 当然 自然 准保

表示肯定的口气:就(~不信) 的 耳 尔 啦 咾 呵 呗 哪 啊 嘛嘿 已 者 啰(去~) 嗯(~哪)

表示加强肯定的语气:正是

用反问的语气表示肯定:岂 何尝(~不是) 哪里 难道 怎么

坚决肯定的语气:横(横竖;~直;横顺)务 断(~无此理) 绝(绝对;绝然;~无仅有) 顿 反正 左右

表示完全肯定:必(必然) 定(一定;板定) 准(准定;准保;准头;准拟) 已(已定)

表示十分肯定:满(~有把握)

其他拟状物

角(菱~;皂~) 锤(秤~;纺~) 蜡(~梅) 脊(山~;屋~) 玉(琼~) 门(闸~;灶~) 柱(水~;冰~) 耳(~房)齿(锯~) 舌(火~;帽~) 胆(瓶~;球~) 髓(木~;石~)泪(烛~;蜡~) 房(蜂~;莲~) 鱼(~雷;木~) 鳞(~甲;龙~) 鼓(石~) 嘴(壶~;瓶~;~嘴) 冠(鸡~;花~) 帽(螺丝~) 流(电~;气~) 排(竹~;牛~) 桥(鞍~) 井(矿~;天~) 花(蚕~;钢~) 絮(柳~;芦~) 臼(~齿) 结(喉~) 铃(杠~;哑~) 翼(机~)套(手~;袖~;笔~) 垄(瓦~;沙~) 箱(风~) 槽(牙~)山(~墙;冰~) 叶(百~窗) 爪(掣~) 栓(~剂) 尺(镇~;戒~) 核(煤~) 盘(磨~;棋~) 质(金~) 芽(肉~) 霜(柿~) 囊(胆~;肾~) 脉(叶~) 台(戏~;讲~) 脑(樟~;石~;豆腐~) 龙(~舟;火~)峰(洪~;驼~) 瓜(脑~) 蛇(~予;~弓) 礁(珊瑚~) 玻(~璃丝) 苗(火~) 乳(豆~;石钟~) 襻(车~;鞋~) 帘(眼~) 豆(土~) 鹿(~砦) 钱(榆~;纸~) 锁(石~;长命~) 潮(热~;高~;心~) 床(机~;车~) 裙(桌~;围~)刀(~币;冰~) 掌(仙人~) 缸(汽~;灰~) 桃(棉~;核~) 沟(瓦~) 牙(月~;轮~)腿(床~;桌~) 碗(钢~;轴~) 盒(骨~) 杯(金~) 柳(~眉;~腰) 腰(~鼓) 缨(萝卜~) 屏(网~;荧光~) 芽 枪(烟~) 炭(山楂~) 流(暖~) 花(泪~;葱~;油~) 峰(乳~;驼~) 觜 穗(~头;旗~) 月

用雪雕塑成的花状物:雪花

表示语气

表示疑问语气:欤

表示坚定的语气:反正

表示一种胸有成竹、预料到事物必然结果的不让步的语气:走着看 走着瞧

表示语气转折:啻 第(~求安逸) 是(只是) 反(反而;反倒) 然(然而;然且;然如) 噫 可(可是)而 却 倒(倒反) 则(实则) 又(可~) 特(不~如此) 洵 固(固然) 耳 还 须 不料 尽管 诚然 但是

表示让步、转折的语气:慢说

从前到后

纵(~深)

南北方向:纵(纵向)

从左到右或从右到左的:横(~队)

与地面平行的:横(~栏)

跟地面垂直的:竖(~琴;~井)

位置在两边的:耳(~房)

所处地理位置优越:依山傍水 依山傍海依山临水 傍水依山 傍海依山 枕山臂江 枕山襟海 枕山负海 临水傍山

所处位置风光美丽:依山带水 襟山带河负山带河 带水襟山

所处地理位置险要:依山傍险

耳ěr

而止切,上止。

❶耳朵。《墨子·尚同》:“一目之视也,不若二目之视也;一~之听也,不若二~之听也。”

❷位置在两旁像耳朵的东西。《周礼 考工记·㮚氏》:“其~三寸,其实一升。”

❸耳听,耳闻。欧阳修《赠潘景温叟》:“通宵~高论,饮恨知何涯。”

❹助词。而已,罢了。《论语·阳货》:“偃之言是也,前言戏之~。”

〖耳〗 粵 ji5〔爾〕普 ěr

❶ 耳朵。許慎《說文解字》:「〜,主聽也。」李白《將進酒》:「與君歌一曲,請君為我傾〜聽。」❷聞,聽。班固《漢書.外戚傳》:「又〜曩者所夢日符,計未有所定。」(日符:夢兆。)

❸ 語氣助詞,用於句末,相當於「罷了」、「而已」,表示限制。孟軻《孟子.告子上》:「非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪〜。」

❹ 語氣助詞,用在句末,同「矣」,表示肯定。宋濂《杜環小傳》:「吾亦知之,但道遠不能至〜。」

❺ 語氣助詞,用在句末,表示疑問。歸有光《歸氏二孝子傳》:「有子不居家,在外作賊〜?」

耳ěr

❶官吏巾帻两侧的下垂部分。其制长短不一,长者用于文官,短者用于武将,最早出现于西汉时期。《后汉书·舆服志下》:“帻者,赜也,头首严赜也。至孝文乃高颜题,续之为耳……文者长耳,武者短耳,称其冠也。”汉蔡邕《独断》卷下:“冠进贤者宜长耳,冠惠文者宜短耳,各随所宜。”

❷鞋襻。《西游记》第二十五回:“三耳草鞋登脚下,九阳巾子把头包。”清闵小艮《清规玄妙·外集》:“斯乃九流外教,火居门徒……或跣足,或多耳麻鞋。”

.jpg)

冠上的耳

(山东嘉祥武氏祠汉代石刻)

耳

五官之一。为听觉器官。耳的功能靠精、髓、气、血的充养,尤赖肾气的和调。耳的疾患多与肾有关,也和心、脾、肝等脏有关。手太阳小肠经、足太阳膀胱经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足阳明胃经等经脉均循行于耳。耳与脏腑经络均有密切的联系,故耳廓有全身脏器及肢体的反应点(耳穴),通过耳穴能诊治多种疾病,并能进行针麻。《灵枢·脉度》:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣。”《素问·阴阳应象大论》:“……在脏为肾,在窍为耳。”《素问·藏气法时论》: “肝病者,……气逆则头痛,耳聋不聪。”《灵枢·海论》:“髓海不足,则脑转耳鸣。”《灵枢·口问》:“耳者,宗脉之所聚也。”“肾者精神之舍,性命之根,外通于耳”(《中藏经》)。《景岳全书》卷二十七:“耳为肾窍,乃宗脉之所聚,若精气调和,肾气充足则耳目聪明;若劳伤血气精脱肾惫必至聋聩。故人于中年之后,每多耳鸣如风雨、如蝉鸣、如潮声者,是皆阴衰肾亏而然。”故“耳者,肾之官也。”(《灵枢·五阅五使篇》)。此外《医贯》卷五:“肾开窍于耳,故治耳者以肾为主。或曰:心亦开窍于耳,何也?盖心窍本在舌,以舌无孔窍,因寄于耳,此肾为耳窍之主,心为耳窍之客尔。”

耳ear,auris

听觉和平衡器官。脊椎动物中圆口类和鱼类仅有内耳,两栖类开始出现中耳,高等脊椎动物可分为外耳、中耳和内耳。外耳由耳廓和外耳道构成,有收集声波作用;中耳又称鼓室,为外耳与内耳间的空腔,与外耳间有鼓膜封闭,与内耳间有两小孔,分别被听小骨及第二鼓膜封闭,鼓室内有听小骨,能将声波引起的鼓膜振动转至内耳;内耳为埋藏颞骨内的迷路(见内耳)。

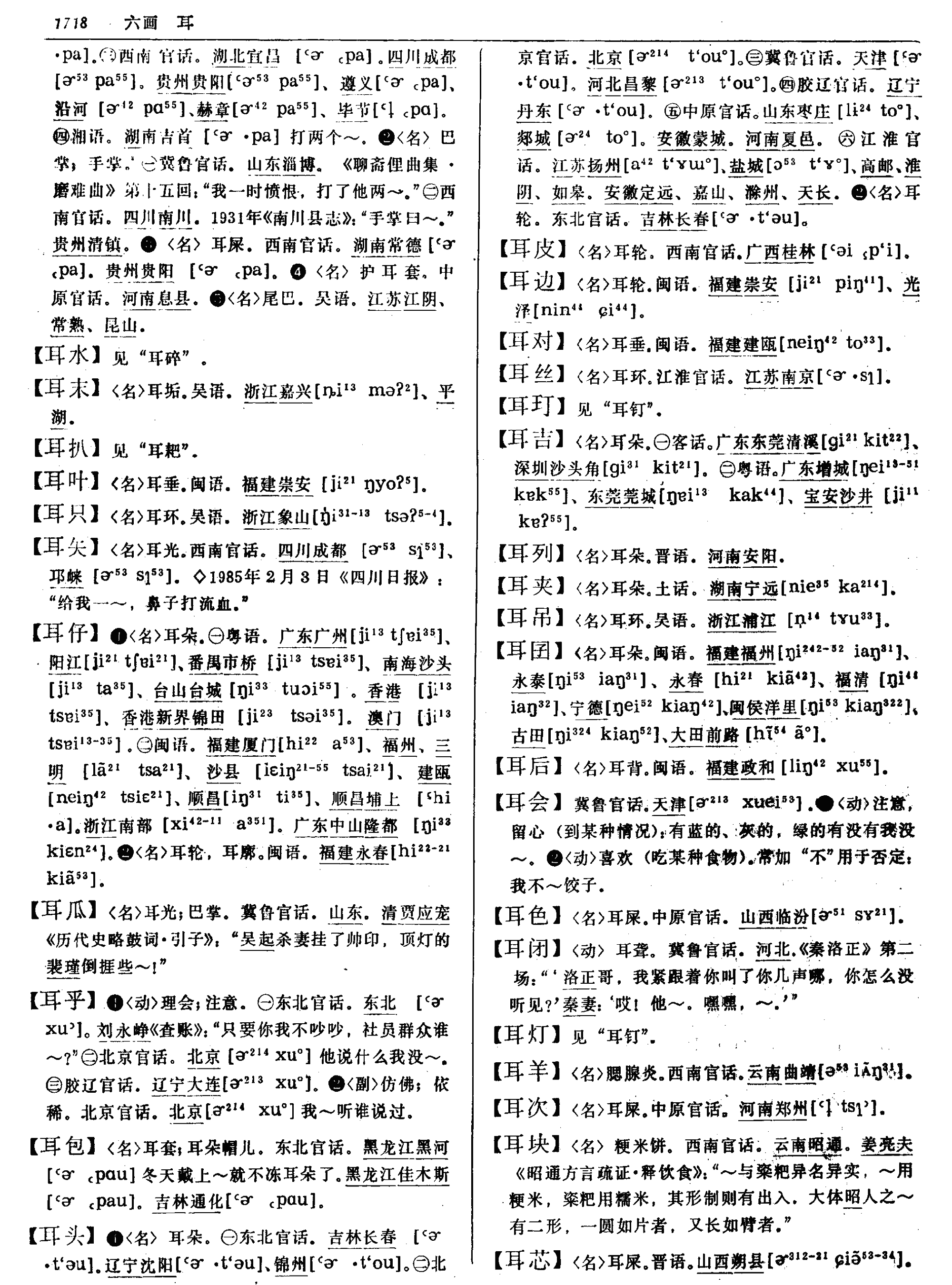

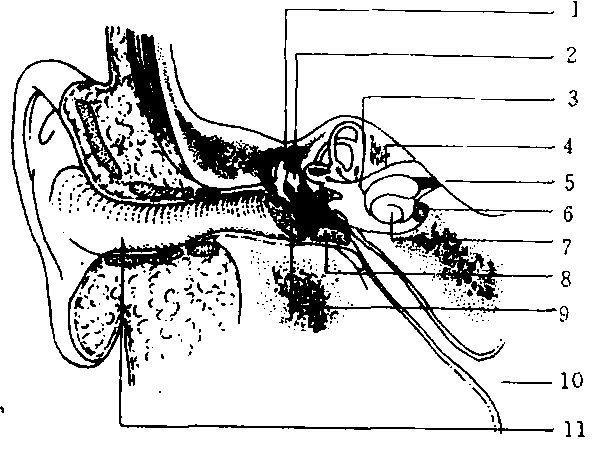

耳的构造模式图

1. 鼓膜 2. 外耳道 3. 鼓室 4.锤骨 5. 砧骨 6.镫骨及前庭窗 7.前庭 8.椭圆囊和球囊 9. 骨和膜半规管 10.耳蜗 11. 耳蜗管 12. 咽鼓管 13.蜗窗及其膜

耳

❶五官之一,产生听觉。

❷ “肾开窍于耳” ,肾气调和,耳的听力就会聪敏,若肾气亏虚,就要影响耳的功能,出现耳鸣、听力减退等。所以,老年人肾精虚衰,髓海不足,多见耳聋失聪。

耳

耳分内耳、中耳、外耳3部分。外耳包括耳廓、外耳道及鼓膜3部分。成人外耳道全长2.5~3.5 cm。中耳包括鼓室、咽鼓管、乳突窦及乳突小房等,鼓室上下径约15 mm,容积1~2 mL。内耳形状不规则,其长轴约有2 cm。

耳er

又称位听器官。包括听觉器官和位觉器官两部分。人的耳分外耳、中耳、内耳三部分。外耳由耳廓、外耳道和鼓膜三部分组成。耳廓有丰富的血管和神经,是耳针疗法的部位,人体患病时,在耳廓的某些部位有所反映,可根据耳廓上的穴位来治疗某些疾病;外耳道,皮肤内含有毛囊、皮脂腺、汗腺及盯眝腺,盯眝腺分泌盯眝耳垢,对外耳道有保护作用;鼓膜为卵圆形半透明的薄膜,位于外耳与中耳之间,可随声波振动。鼓膜的外层为复层扁平上皮,中层为致密结缔组织,内层为粘膜。鼓膜中央略向鼓室凸出称为鼓脐,与锤骨柄末端相附。中耳,包括鼓室和咽鼓管。鼓室是颞骨中的一小空腔,内有听小骨、听肌、韧带等。锤骨、砧骨、镫骨三块听小骨依次连成听骨链,镫骨底板抵于内耳外侧壁卵圆形的前庭窗上,周围有韧带封闭。咽鼓管是连通鼓室和鼻咽部的管道。入咽的开口处平时关闭,作吞咽、打呵欠、喷嚏动作时开放,空气通过此管进入鼓室,使内外气压相等,以保证鼓膜的正常振动而维持听力。内耳位于颞骨岩部的骨质内,鼓室的内侧,由构造复杂的弯曲管腔组成,故又称迷路。迷路有骨迷路和膜迷路之分,骨迷路为岩部骨质内的一些弯曲的小管和小腔,互相连通;膜迷路是悬挂在骨迷路内的膜性小管和小囊。二者之间充满外淋巴,膜迷路内有内淋巴。内外不相通。有营养和传递声波的作用。迷路由前向后,沿岩部的长轴分为耳蜗、前庭和半规管。耳蜗是听觉感受器;前庭和半规管是位觉(平衡觉)感受器,能感受机体位置变化。

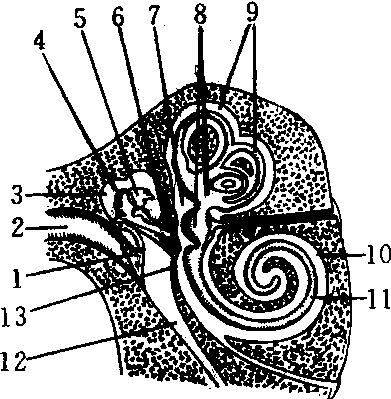

耳er

听觉和平衡功能的器官。耳分为外耳、中耳和内耳三部分(见图)。外耳由耳廓、外耳道和鼓膜组成。耳廓是突出在外的部分,俗称耳朵,除耳垂由脂肪和结缔组织构成外,其余均为弹性软骨组成,外覆皮肤,耳廓主要起收集声波的作用。外耳道是一条略呈S形弯曲、长约2.5厘米的管道,能将声波向里传入。耳道外1/3为软骨部,内2/3为骨部。整个外耳道覆以皮肤,软骨部有毛囊、皮脂腺及盯眝腺,外耳道和中耳交界处是鼓膜,鼓膜是一层椭圆形半透明薄膜,直径约10毫米,厚约0.1毫米。膜的中心向内凹陷称为鼓膜脐,是听小骨附着的部分。经外耳道传来的声波引起鼓膜振动。中耳包括鼓室和咽鼓管。鼓室内有三块听小骨,即锤骨、砧骨和镫骨,三者相连,构成杠杆系统,是传导声波的重要结构。锤骨位于最外侧并附于鼓膜;砧骨在中间;镫骨以其角板抵在内耳前庭窗上。咽鼓管一端开口于鼓室,另一端开口于鼻咽部。在鼻咽部的开口平时关闭,仅在吞咽和打呵欠时张开。咽鼓管有节制地开放,可调节鼓室内气压,使其与外界大气压保持平衡。内耳又称“迷路”,构造非常复杂,由半规管、前庭、耳蜗三部分组成,主要功能是传导和感受声音,辨别方向及保持平衡。

外耳、中耳、内耳部位

耳ear

系听觉和平衡器官。成对,位于面颊2侧,分外耳、中耳、内耳3部分。外耳包括耳廓和外耳道,有接收聚集声音与传导功能;中耳包括鼓膜和听小骨,能接收声波刺激产生振动并向内传导信息;内耳包括耳蜗与前庭部,可产生听觉并司平衡。耳病较多,在临床上有重要意义。

耳Er

既是听觉器官又是位置和平衡觉器官(即位听器官)。耳分为外耳、中耳和内耳。位听感受细胞都在内耳中。

1.锤骨 2.砧骨 3.半规管 4.前庭神经5.听神经 6.蜗管 7.耳蜗 8.镫骨9.鼓膜 10.咽 11.外耳

耳的构造

外耳包括耳廓、外耳道和鼓膜。外耳道壁上有汗毛、皮脂腺、汗腺和盯眝腺。盯眝腺的分泌物叫盯眝,它可粘粘灰尘和异物,形成“耳屎”,有保护作用。鼓膜介于外耳道和中耳之间,可随声波振动。

中耳包括鼓室和咽鼓管。鼓室内有三块听小骨,即锤骨、砧骨和镫骨,并连成一个听骨链,界于鼓膜和耳蜗卵圆窗之间,具有传导声波的作用。咽鼓管连通鼓室和鼻咽部,以平衡鼓室和外界的气压,维持鼓膜的正常形态和功能。小儿的咽鼓管短,咽部炎症易波及中耳。

内耳位于颞骨内(也称为耳迷路)。分为前庭、半规管和耳蜗,其内充满了淋巴液。耳蜗是听觉器官,前庭和半规管是位觉器官。

声波从外耳道传入,引起鼓膜振动,然后通过听骨链的传递至卵圆窗,引起耳蜗内的淋巴液振动,刺激听感受细胞兴奋,冲动经耳蜗神经传至大脑皮层产生听觉。前庭内有椭圆囊和球囊,可以感受头部在空间中的位置以及机体的直线加速或减速运动。半规管有三个,彼此互相垂直,感受头部在三维空间内的变速旋转运动。椭圆囊、球囊和半规管通过感受头部的位置和运动变化,反射性地调整躯干,四肢的肌紧张以维持姿势平衡。前庭和半规管过于敏感的人,受刺激时,引起一系列植物性功能反应(如恶心、呕吐、眩晕等,这就常说的晕车、晕船症)。通过锻炼可以减轻或克服。

挖耳容易引起外耳道炎,若不小心还易损伤鼓膜(严重的可失聪)。夏季游泳时,要尽量避免耳进水,若已进水,一定要将水空出,否则易引起外耳道炎或中耳炎。

耳

感觉器官,主要司听觉和平衡。分外耳、中耳和内耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道及鼓膜,有收集声波及扩音作用,保护深部免受外伤。中耳包括鼓室、咽鼓管、鼓窦和乳突腔,是传声装置,把声波传入内耳淋巴液内。内耳也称迷路,分前庭、半规管的耳蜗,是听觉和维持身体平衡的主要部分。

耳

是听觉的外周感受器。分为外耳、中耳和内耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道,是声音传导的道路。中耳包括鼓膜、听小骨、肌肉和咽鼓管。内耳包括耳蜗、前庭和半规管三部分,又叫迷路。内耳的耳蜗与听觉有关,前庭和半规管则与平衡觉有关。耳的适宜刺激是一定频率的声波。声波通过外耳道、鼓膜和听小骨的传递,引起耳蜗中淋巴液和基底膜的振动,使耳蜗科蒂氏器中的毛细胞产生兴奋,兴奋经听神经传递到大脑皮层的听觉中枢而产生听觉。

耳ěr

❶耳朵。如:耳顺,耳濡目染,耳旁风。

❷形状像耳朵一样的东西。如:木耳。

❸位置在两旁的。如:耳房,耳门。

❹古汉语助词,罢了。如:一厢情愿耳。

耳er

助词,用于句末,或表示仅限于此的语气,相当于“而已”“罢了”等;或表示肯定语气,相当于“呀”“了”等。如:❶从此道至吾军,不过二十里耳。(《史记·项羽本纪》“耳”句:从这条道儿到我军营,不过二十里而已。)

❷我当年可以为友者,唯此二生耳。(《世说新语·贤媛》“耳”句:我当年可以当作朋友的,只有嵇康、阮籍二人罢了。)

❸诸将,易得耳。(《史记·淮阴侯列传》“耳”句:诸将领,容易得到呀。)

❹乳母既至,朔亦侍侧,因谓曰:“汝痴耳!帝岂复忆汝乳哺时恩邪?”(《世说新语·规箴》“耳”句:乳娘来到后,东方朔也侍奉在帝侧,就对〔乳娘〕说:“你太傻了!皇帝哪里还能记得你哺乳〔他〕时的恩情呢?)凡fan 副词,用于动词短语、数量短语等前,表示对动作次数或人与事物的数量以及时间等的总体估计,相当于“总共”“共计”等;用于名词或名词短语前,表示事物的全部,相当于“所有”;用于句首(主语前),表示后面所述为经验、规律等,相当于“凡是”。“大凡”略同。相当于“凡是”“大致上”等。如: ❶凡杀三人,伤五人。(《汉书·文三王传》“凡”句:总共杀死三人,伤残五人。)

❷由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。(《三国志·蜀书·诸葛亮传》“凡”句:因此先主就去拜谒诸葛亮,总共去了三次,才被接见。)

❸凡九十二篇,分为十卷。(《齐民要术·序》“凡”句:共计九十二篇,分为十卷。)

❹凡尔器用财贿,无置于许。(《左传·隐公十一年》“凡”句:所有你的东西钱财,都不要放在许国。)

❺长沙王亲近小人,远外君子。凡在朝者,人怀危惧。(《世说新语·言语》“凡”句:长沙王亲近小人,疏远君子。所有在朝的人,都感到不安和害怕。)

❻凡雨,自三日以往为霖。(《左传·隐公九年》“凡”句:凡是下雨,从三天以后就称为霖。)

❼大凡物不得其平则鸣。(《韩昌黎集·送孟东野序》“凡”句:凡是事物不公平就会发出鸣叫。)

❽大凡乱国多,理国寡。(《柳宗元集·封建论》“大凡”句:大致上是混乱的国家多,得到治理的国家少。)

耳ear

是听觉和平衡的器官。分外耳、中耳、内耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道。中耳包括鼓膜、听小骨(锤骨、砧骨、镫骨)及与其相连的肌肉,还有一条通向咽部的咽鼓管。内耳包括耳蜗、前庭和三个半规管三部分(亦称内耳迷路)。内耳中与听觉有关的是耳蜗,前庭和三个半规管与机体的平衡感觉有关。

耳ěr

听觉器官。耳的功能靠精、髓、气、血的充养, 尤赖肾气的和调。耳的疾患多与肾有关, 也和心、脾、肝等脏有关。手太阳小肠经、足太阳膀胱经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足阳明胃经等经脉均循行于耳。耳与脏腑经络均有密切的联系, 故耳廓有全身脏器及肢体的反应点(耳穴), 通过耳穴能诊治多种疾病, 并能进行针麻。《灵枢·脉度》: “肾气通于耳, 肾和则耳能闻五音矣。” 《素问·金匮真言论》: “南方赤色, 入通于心, 开窍于耳。” 《素问·脏气法时论》:“肝病者……气逆则头痛, 耳聋不聪。” 《灵枢·海论》: “髓海不足, 则脑转耳鸣。” 《灵枢·口问》: “耳者, 宗脉之所聚也。”

耳ear

听觉和平衡的器官。其功能:

❶集音、扩音,并将声音信号转变成神经冲动,传入脑干,最后达大脑颞叶的听觉中枢;

❷提供关于人体姿势和人体与环境的位置关系的信息。耳又可分外耳、中耳、内耳三部分。外耳包括耳廓和外耳道。中耳包括鼓膜、听小骨(锤骨、砧骨、镫骨)及与其相连的肌肉,还有一条通向咽部的咽鼓管。内耳包括耳蜗、前庭和三个半规管三部分(亦称内耳迷路)。内耳中与听觉有关的是耳蜗,前庭和三个半规管与机体的平衡感觉有关。

耳ěr

Ⅰ ❶ (耳朵) ear:外[中;内] ~ the outer [middle;inner] ear;

左 ~ 进右 ~ 出 go in at one ear and out at the other;

我亲 ~ 听他这么说的。I heard him say so with my own ears. 这音乐很刺 ~。 The music offended our ears.

❷ (形状像耳朵的东西) any ear-like thing;ear of a utensil:鼎 ~ ears of a tripod;

木 ~ an edible fungus;

银 ~ tremella

❸ (位置在两旁的) on both sides;side:~ 房 side rooms;~ 门 side doors

❹ (姓氏) a surname:~ 元明 Er Yuanming Ⅱ [书] (罢了) only;just:距此不过5里 ~。 It's only five li from here.

◆耳按摩 otomassage;

耳报神 [贬] spy who reports on person's doings;

耳背 hard of hearing;

耳鼻喉科 E.N.T. department;ear-nose-throat department;otolaryngological department;otorhinolaryngology;

耳鼻喉科学 otorhinolaryngology;

耳鼻喉科学家 otorhinolaryn ̄ gologist;

耳鼻喉外科手术 otorhinolaryngologic surgery;

耳边[旁]风 a puff of wind passing the ear — unheeded advice;go in at one ear and out at [of] the other;be disregarded;flit by like a breeze;like water off a duck's back;a matter of no concern;

耳边细语 whisper in one's ear;

耳标 ear tag;

耳鬓厮磨 the girl's ear rubbing the boy's shoulders — deep affection;very intimate;close association during childhood;

耳柄 ear handle;

耳病 otopathy;

耳病性眩晕 aural vertigo;

耳长 {人} ear length;

耳沉 [方] (耳背) hard of hearing;

耳出血 otorrhagia;

耳垂 lobule;earlobe;lobulus auriculae;

耳戳 earmark;

耳聪目明 (of old people) have good ears and eyes;able to see and hear clearly;can hear and see well;have good sight and an exquisite sense of hearing;have sharp ears and eyes;quick at hearing and seeing;have a thorough grasp of the situation;very perceptive;

耳道 duct;auditory meatus;meatus acusticus;

耳底骨 basiotic;

耳点 {人} auriculare;broca's point;

耳朵 ear;

耳朵发烧 The ears burnt.;

耳朵嗡鸣 There was a humming [buzzing] in one's ears.;

耳房 {建} aisle;appentice;side rooms;

耳根清静 peace of mind achieved by staying away from nagging;hear no more about...;There will be no more complaints.;There will be peace to one's ears.;

耳高 {人} auricular height;

耳钩 tack;

耳垢 cerumen;earwax;

耳鼓 the ear drum;tympanum;

耳骨 otica;ear bones;

耳挂式耳机 supra- aural (against-the-ear) earphone;

耳光 a slap on the face;a box on the ear;

耳红面赤 be [become] red in the face;be flushed;

耳环 earrings;ear pendants;

耳机 (听筒) earphone;headphone;(telephone) receiver;

耳积水 hydrotis;

耳鸡 eared pheasant;

耳记 earmark;over ̄ slope;overbit;

耳镜 {医} ear mirror;ear speculum;otoscope;

耳科 otology;

耳科学 otology;

耳孔 earhole;

耳窥器 ear speculum;

耳廓 {解} pinna;auricle;auricula;

耳聆心悦 Ear and mind are both pleased.;

耳灵眼尖 quick of hearing and sight;

耳聋 deaf;

耳聋目眩 become both dazed and deaf;

耳聋眼花 One's eyes are faded and one's ears deaf.;

耳聋眼瞎 be deaf and blind;

耳轮 {生理} helix;

耳螺 ear snail;

耳鸣 tinnitus;ringing in the ears;syrigmus;singing;

耳鸣幻听 (听幻觉) acoasma;

耳鸣目眩 One's ears rang and spots danced before one's eyes.;

耳目 what one sees and hears;knowledge;information;one who spies for sb. else;

耳目清净 free from noise and dirt;

耳目一新 find everything fresh and new;find oneself in an entirely new world;present a new appearance [of a place];a pleasant change of atmosphere;

耳目昭彰 universally known;known to all;

耳目之娱 pleasures of the senses;

耳目众多 be all ears and eyes;too many people around;eyes and ears everywhere;

耳囊 statocyst;ear vesicle;

耳内传声器 {工声} ear microphone;

耳内流脓 purulent ear;

耳衄 otorrhagia;

耳片 {植} auricle;

耳屏 tragus;ear let;hircus (pl. hirci);

耳区 ear field;

耳热眼跳 ears hot and eyes twitching — an omen of sth. going to happen;

耳濡目染 be imbued with what one had seen and heard (in the course of ...);be imperceptibly influenced by what one constantly sees and hears;colored by what one sees and hears constantly;ears soaked and eyes dyed;influence of surroundings [what one hears and sees];take in the impact of circumstances;

耳软心活 (没有主见,轻信别人) easily influenced by others;credulous and pliable;ready to believe anything;soft ears and lively mind;

耳塞 earplug;earphone;

耳塞式传声器 ear microphone;

耳塞 [口] (耳垢) earwax;

耳神经 auricularis;

耳生 strange-sounding;unfamiliar to the ear;

耳食不化 hearing without digesting what is heard;hear but do not understand;

耳食之谈 hear readily without comprehending what is heard;hearsays of no reliable grounds;rumour;

耳屎 [口] earwax;

耳视目听 see with the ear and hear with the eye — very intelligent;

耳熟 familiar to the ear;sound familiar;

耳熟能详 very familiar with sth. for having heard it many times;It rang a bell.;make sb. remember sth.;often heard and well remembered;sound familiar;What one's ears often heard can be retold in detail.;

耳顺之年 sixty years of age;the year in life at which a person possesses an obedient ear for the reception of truth;

耳探子 aural probe;

耳提面命 pour exhortations into sb.'s ear;constantly to give personal advice;give earnest exhortations;give orders personally;hold one by the ear in sb.'s presence and give instructions;instruct with authority;personal,daily instruction(s);

耳听八方 very alert;extremely vigilant;keen ears;quick-eared;with ears pricked [strained];耳听区 auditory field;earshot;

耳痛 otalgia;earache;

耳挖草 Scutellaria indica;

耳挖子 earpick;

耳闻 hear of;hear about;

耳闻不如目见 Seeing for oneself is better than hearing from others.;Hearsay is not equal to observation.;

耳闻目睹 what one sees and hears;fall under one's observation;what is heard and seen;

耳闻是虚,眼见是实 What you hear about may be false,what you see is true.;Hearing can be vague,but seeing is definite.;Seeing is believing.;

耳蜗 {解} cochlea;acoustic labyrinth;

耳息肉 aural polyp;otopolyus;

耳性 remembrance;memory;

耳穴 ear acupuncture point;

耳压试验 ear pressure tests;{中医} auricular pressing tests;

耳炎 {医} otitis;

耳痒 ear itching;

耳语 whisper in sb.'s ear;whisper;whispering;

耳语呢喃 whisper in the ear;

耳针(术) ear acupuncture;

耳中回响 re-echo in one's ears;ring in one's ears;

耳肿瘤 otoncus;

耳坠子 eardrop;earrings;

耳子 the ears or side handles of sth.

耳ěr

ear

耳ěr

❶

❷ 充

❸ 避人

❹ 不绝于

耳

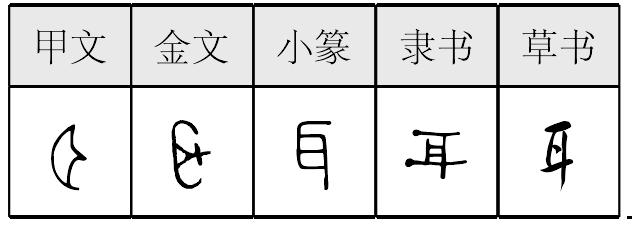

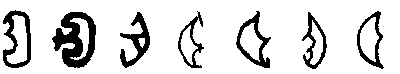

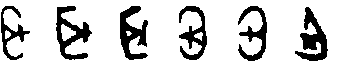

耳,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

象形,本義是耳朵。卜辭或用本義,或用作氏族名。銘文或用作人名。

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

耳ěr

甲骨文为象形字,作声符生成的字有:

er

上声:饵(钓饵)

洱(洱海,在云南)

铒(金属元素)

珥(一种耳环)

去声:佴(停留;另读nài,姓氏)

mǐ

弭(消弭)

相关链接

耳,古读为nì,至今仍保留在客家方言中。“弭”之音由nì而来。

耳(ěr)

“.jpg) ,主听也。象形。凡耳之属皆从耳。”(而止切)

,主听也。象形。凡耳之属皆从耳。”(而止切)

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,象耳形,耳朵轮廓很明显。卜辞或用其本义,如:“癸卜贞,子耳鸣,亡(無)害?”(《花》53)[1]金文或作

,象耳形,耳朵轮廓很明显。卜辞或用其本义,如:“癸卜贞,子耳鸣,亡(無)害?”(《花》53)[1]金文或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,战国包山楚简作

,战国包山楚简作.jpg) 、

、.jpg) 。秦睡虎地秦简25—45作

。秦睡虎地秦简25—45作.jpg) ,耳朵中一横似表示其中有窍。“耳”构意为耳朵,所以许慎说是“主听”,起听闻作用。后可用为语气助词,是“而已”的合音。段玉裁注:“凡语云‘而已’者,急言之曰‘耳’。”《荀子·劝学》:“口耳之间则四寸耳,曷足以美七尺之躯哉!”

,耳朵中一横似表示其中有窍。“耳”构意为耳朵,所以许慎说是“主听”,起听闻作用。后可用为语气助词,是“而已”的合音。段玉裁注:“凡语云‘而已’者,急言之曰‘耳’。”《荀子·劝学》:“口耳之间则四寸耳,曷足以美七尺之躯哉!”

耳部有三十一个属字。如“耴”字下云:“耳垂也。从耳下垂。象形。《春秋传》曰“秦公子辄”者,其耳下垂,故以为名。”又如“聯”字下云:“连也。从耳,耳连于颊也。从絲,絲连不绝也。”又如“聖”字下云:“通也。从耳,呈声。”又如“聽”字下云:“聆也。”今天简化作“听”。其实两个字本不同。许书《二上·口部》:“听,笑貌。从口,斤声。”《史记·司马相如列传》:“无是公听然而笑。”裴駰集解:“郭璞曰:‘听,笑貌也。’”又如“聝”字下云:“军战断耳也。《春秋传》曰:以为俘聝。从耳,或声。”经传中多写作“馘”。又如“聑”字下云:“安也。从二耳。”“聑”应是现在“妥帖”之“帖”的本字。又如“聶”字下云:“附耳私小语也。从三耳。”现在简化为“聂”。

耳ěr

(6画)![]()

【提示】中间两横宋体与两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*耳ěr

6画 耳部

(1) 耳朵,人和哺乳动物的听觉器官: 掩人~目|~环|~聪目明|~闻目睹。

(2) 形状像耳朵的东西: 木~|银~。

(3) 位置在两旁的: ~房|~门。

(4) 〈书〉 语气词。罢了;而已: 想当然~。

耳( )

)

甲骨文合集3942,殷

庚子卜, 耳, 貞 不死。

不死。

按: 象人耳之形。

甲骨文合集9395,殷

……耳五十……

甲骨文合集13630,殷

貞疾耳隹㞢 。

。

甲骨文合集13631,殷

……疾耳隹㞢……

懷特氏等所藏甲骨文集955C,殷

耳。

耳戈,殷周金文集成10672,殷

耳。

耳壺,殷周金文集成9461,殷

耳。

耳方彝,殷周金文集成9835,殷

耳。

耳卣, 殷周金文集成4867, 殷

耳卣, 殷周金文集成4867, 殷 耳。

耳。

耳作父癸器,殷周金文集成10574,西周早期

耳乍(作)父癸□ (尊)彝。

(尊)彝。

亞耳祖丁尊,殷周金文集成5865,西周早期

亞耳乍(作)且(祖)丁(尊)彝。

衍耳父乙尊,殷周金文集成5825,西周早期

衍耳乍(作)父乙彝。

耳尊,殷周金文集成6007,西周早期或中期

𥎦(侯)各(格)于耳 。

。

古璽彙編2952,戰國

□耳。

包山楚簡·文書190,戰國

耳ěr

甲骨文和金文象耳朵形(可能象大象的耳朵。“自”是古代的“鼻”字,也是象大象的鼻子)。小篆和隶楷略有些象形。指耳朵。引申指像耳朵的。如:木耳|银耳。

耳★常◎常

ěr象形,甲骨文、金文、小篆象耳朵形,隶定为“耳”。本义为耳朵,引申为形状像耳朵的东西、位置在两旁的等,假借为古汉语助词,表示限止语气,相当于“而已”“罢了”。

【辨析】

❶以“耳”作意符构成的字多与耳朵有关,大致可分为两类:a.指耳朵或耳朵的形状,如“耽、聃、耵、聍”;b.指听、听觉、声音等,如“闻、聆、聽(听)、聋、聰(聪)、聩、聲(声)、聒”。

❷以“耳”作音符构成的形声字读音不同。ěr:饵、洱、珥、铒∣èr:佴∣mǐ:弭。

耳 (ěr)

(ěr)

外象輪郭,注中者竅也。

*耳njiəv

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,主聽者也。象形。凡耳之屬皆从耳。(十二篇上)

,主聽者也。象形。凡耳之屬皆从耳。(十二篇上)

象耳形。

- 通仙橋是什么意思

- 通代是什么意思

- 通令是什么意思

- 通令嘉奖是什么意思

- 通令缉拿是什么意思

- 通任是什么意思

- 通众仲是什么意思

- 通优共患是什么意思

- 通会是什么意思

- 通会儿是什么意思

- 通传是什么意思

- 通传言语是什么意思

- 通伯是什么意思

- 通体是什么意思

- 通佬是什么意思

- 通使交市是什么意思

- 通例是什么意思

- 通侍大夫是什么意思

- 通侍郎是什么意思

- 通侯是什么意思

- 通便是什么意思

- 通便剂是什么意思

- 通俗是什么意思

- 通俗伤寒论是什么意思

- 通俗作品是什么意思

- 通俗修辞讲话是什么意思

- 通俗剧是什么意思

- 通俗唱法是什么意思

- 通俗字林辨证是什么意思

- 通俗实用对联是什么意思

- 通俗对联大观是什么意思

- 通俗小字典是什么意思

- 通俗小说1是什么意思

- 通俗小说10是什么意思

- 通俗小说11是什么意思

- 通俗小说12是什么意思

- 通俗小说13是什么意思

- 通俗小说14是什么意思

- 通俗小说15是什么意思

- 通俗小说16是什么意思

- 通俗小说17是什么意思

- 通俗小说18是什么意思

- 通俗小说19是什么意思

- 通俗小说2是什么意思

- 通俗小说3是什么意思

- 通俗小说4是什么意思

- 通俗小说5是什么意思

- 通俗小说6是什么意思

- 通俗小说7是什么意思

- 通俗小说8是什么意思

- 通俗小说9是什么意思

- 通俗常言疏证是什么意思

- 通俗并流行的定型语句是什么意思

- 通俗推拿手册是什么意思

- 通俗政治经济学是什么意思

- 通俗教育报是什么意思

- 通俗文是什么意思

- 通俗文化是什么意思

- 通俗文学是什么意思

- 通俗日报是什么意思