棉铃虫cotton bollworm

蛀食棉花蕾铃等的多食性害虫。学名Heliothis armigera (Hub-ner)。鳞翅目,夜蛾科。

分布规律 在50°N和50°S之间的欧洲、亚洲、非洲及大洋洲广为分布。中国各棉区均有发生。1934年刘国士即发表过中国棉铃虫的研究报告。1949年后,棉铃虫逐渐成为西北内陆、黄河流域和特早熟棉区的主要害虫。70年代以来长江流域棉区棉铃虫的发生频率和发生量也有增加。寄主植物达30科200余种,有棉花、小麦、玉米、高粱、大豆、绿豆、花生、亚麻、番茄、瓜类、苹果、梨、菊花、木槿、牡丹等多种重要的粮食作物、经济作物、蔬菜果树及花卉。在大洋洲还有澳洲棉铃虫,在美国有玉米穗虫和美洲烟夜蛾,都为害棉花。中国新疆还有大棉铃虫发生为害,但数量不大。

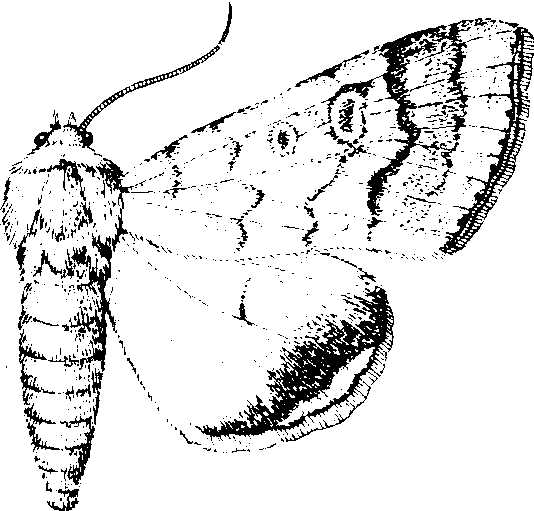

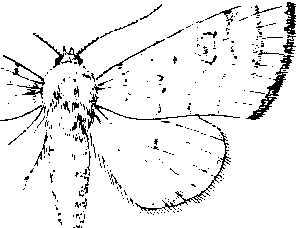

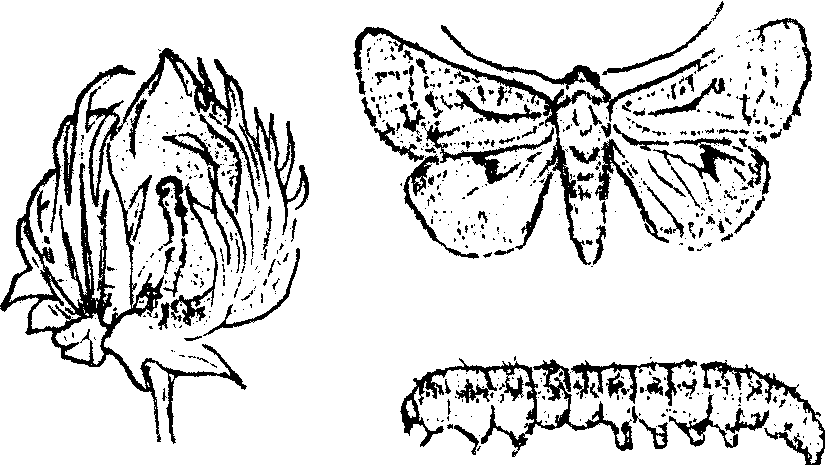

形态特征 成虫体长16~17毫米,翅展35毫米左右。雌蛾黄褐色,雄蛾灰绿色。前翅内横线和外横线不明显,外横线有一灰带,环状纹圆形,中有一暗斑,肾状纹暗灰色。后翅淡灰色,中央有一新月形黑斑,外缘有一宽大黑带,黑带上有两个白斑(见图)。卵半球形,上有许多纵脊和横脊,初产乳白色,1天后卵表面出现褐色环,有时略带红色,孵化前变黑。被赤眼蜂寄生的卵变黑发亮,较即将孵化的卵色更黑。末龄幼虫约长40毫米,体色变化大。蛹纺锤形,初期淡绿,渐变深褐色,头端圆滑,尾端较尖,具尾刺两个。

棉铃虫

发生规律 特早熟棉区和西北内陆棉区年生3代,黄河流域年生4代,长江流域4~5代,华南棉区6~8代。除华南棉区少数地方外,均以滞育蛹越冬。黄河流域越冬代成虫于4月中下旬始见。第一代幼虫的寄主主要有小麦、豌豆、苜蓿、苕子、苘麻、亚麻等,一般不为害棉苗,地膜覆盖和营养钵育苗移栽的棉花早发,第一代棉铃虫有侵入为害。第一代成虫于6月上中旬始见,中下旬盛发。第二代主要为害棉花,其他寄主有番茄、苜蓿等,第二代成虫始见于7月上中旬,盛发于中下旬。第三代主要为害棉花、玉米、豆类、花生、番茄等,第三代成虫始见于8月上中旬,发生延续时间长。第四代幼虫还为害高粱、再生苘麻、向日葵和越冬苜蓿等,以第四代滞育蛹越冬,部分非滞育蛹当年羽化,并可产卵、孵化,但因温度下降不能满足幼虫发育需要而死亡。长江流域第四代成虫始见于9月上中旬,以第五代滞育蛹越冬。

生活习性 成虫有趋光性,以波长365纳米的黑光灯诱引成虫的数量最多。在黑光灯旁并列一支白光灯,诱蛾效果更佳。成虫产卵平均1 000余粒,凡生长旺盛、现蕾多的棉田卵量大。着卵部位随发生世代而异:第一代成虫发生期正值棉花现蕾初期,90%以上的卵产在嫩叶和生长点上,以后果枝数、蕾数和群尖增多,第二、三、四代成虫产卵部位逐渐转向果枝嫩尖和蕾花苞叶上。田间卵量低时呈核心分布。幼虫孵化后先食卵壳,随后趋向生长点,为害嫩头未展开小叶,约1~2天转向幼蕾。低龄幼虫常只取食一部分即转移,4龄后食量大增,取食大蕾、花朵和青铃。整个幼虫期为害10余个蕾、花、铃,被害蕾苞叶张开,数日后即脱落。幼虫有自残习性,3龄后更明显。幼虫共6龄,少数5龄或7龄。末龄幼虫入土化蛹,土室具保护作用,羽化时成虫顺原道爬出土面后展翅。冬耕冬灌破坏土室,可降低羽化率。

棉铃虫食性杂,其发生与作物种类和布局有密切关系。在蔬菜区,棉铃虫是番茄的主要害虫,果实被害率常达10%,严重时可达20~30%,被害果实遇雨即腐烂。棉铃虫在番茄上产卵有明显的选择性,凡密度高、生长旺、开花期与产卵高峰相吻合的田块卵量高。卵多分散产在嫩头和嫩叶上。新孵幼虫食卵壳后取食嫩叶、嫩头和花,3龄后开始蛀果,有转移为害习性。一头幼虫可为害果实3~5个。地膜栽培番茄生育提早,第一代棉铃虫即能造成为害。一般产区第二代棉铃虫为害较重,第三代时番茄已收获,卵多分散到瓜类、豆类及夏播番茄等寄主上,为害较轻。在旱粮区,2代棉铃虫产卵于玉米心叶或叶腋茸毛处。幼虫为害雄蕊。第三代产卵于玉米花丝上,幼虫为害雌蕊,啃食穗顶部子粒。为害高粱时,咬断小穗散落地面,一穗有幼虫多达10余头,密穗早熟高粱受害尤重。为害花生、瓜类、花卉时,主要取食嫩叶、花、果或种子。冬小麦面积大,有利于棉铃虫第一代的发生和生存。多种寄主同时并存会分散种群,降低棉田发生密度,并为天敌的繁衍提供有利条件,对保持该地区的生态平衡和抑制棉铃虫虫口数量有利。不同的寄主作物具有不同的营养效应,棉铃虫在其上的发育进度有快有慢,加以栽培方法的多样性,造成在一个地区棉铃虫发生期参差不齐,表现在4、5代发生期的延长和一个世代出现两个以上的发蛾高峰。

在恒温28℃的条件下,卵期2~3天,幼虫期16.8天,蛹期13.6天,产卵前期2.1天。在第一代和第四、五代发生时,由于温度低,各虫态的历期都相应延长。越冬代滞育蛹的产生与幼虫期经历的温度有密切关系,随着日平均温度低于25℃天数的增加,伴以日照的缩短,滞育蛹的比例逐渐增高。成虫繁殖产卵的最适温度是25~30℃,35℃时雌蛾产卵量下降,寿命缩短。预蛹和初蛹在35℃下可引起雄虫不育。卵在25℃时孵化率最高(见有效积温法则)。卵期遇阵雨或暴风雨,大量卵被雨冲落。南方棉铃虫蛹期遇雨,如土壤含水量达30%以上,有2/3的蛹死亡;如土壤含水量高达40%,持续5天蛹全部死亡。北方春季干旱,干土层厚而硬,降雨则有利于棉铃虫入土化蛹和羽化。第二至第四代棉铃虫的自然消亡达90%以上,卵期主要是风雨气候影响,幼虫死亡主要是天敌寄生和捕食。

防治方法 ❶棉花与其他寄主作物(如玉米、高粱等)相间种植可使棉铃虫种群分散,有利于天敌的繁衍和迁移。

❷加强棉田栽培管理,使植株稳健生长,不过旺、不迟熟,做好整枝可去除部分卵和低龄幼虫。

❸黄河流域棉区施用内吸剂处理棉种控制苗期棉蚜,减少苗期喷药次数,保护小麦、油菜等夏熟作物上的天敌迁移到棉田,能有效地减轻2代棉铃虫的为害。

❹应用农药防治棉铃虫时,应根据棉花生育状况、虫口密度、天敌数量掌握。棉花生长前期有较强的补偿能力,现蕾初期(2代)防治指标可稍宽,成铃期(3代)棉铃虫直接侵害棉铃,经济损失明显,防治指标也相应严些。拟除虫菊酯类杀虫剂、久效磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷等有机磷杀虫剂和杀虫脒均有良效。防治番茄上的棉铃虫要严格掌握采果期使用低毒农药,不能用杀虫脒。防治高粱上的棉铃虫除施药外还可在傍晚当幼虫爬到穗外时,拍打茎部振落幼虫,在地面消失。

❺利用天敌。棉铃虫齿唇姬蜂对第一代幼虫的寄生率较高,小麦田内寄生率在15~50% 间,对压低2代虫源有一定作用。在某些棉铃虫幼虫不易隐蔽的寄主植物(苜蓿、苍耳、苘麻)上,棉铃虫高龄幼虫被甘蓝夜蛾拟瘦姬蜂和几种寄蝇寄生,其寄生率也较高。捕食性天敌主要有姬猎蝽类、花蝽类、瓢虫类、草蛉类、胡蜂类和蜘蛛类。除胡蜂类主要捕食大龄幼虫外,其余均捕食卵及低龄幼虫。棉铃虫各代的1龄幼虫消亡总数中,捕食性天敌的作用约占50~60%。幼虫还可感染核多角体病毒,对抑制棉铃虫的发生起一定作用。该病毒可人工分离繁殖,用以防治棉铃虫。

❻培育抗性品种。性状不同的棉花品种抗性不同。红叶、黄叶、光叶、鸡脚叶、无花外蜜腺、高棉酚和早熟等性状都不利于棉铃虫生存繁殖。美国育种家认为,7个抗虫性状可降低的为害率分别是: 早熟性30%、无蜜腺15%、光叶50%、鸡脚叶50%、高棉酚50%、Q因子50%、窄卷苞叶0%。但有的抗虫性状常与农艺性状的要求相矛盾,如有红叶抗虫性状的品种产量常不高。如将两个以上的抗虫性状结合到1个品种中,就能获得较好的抗虫效果。

棉铃虫cotton bollworm

Heliothis armi>gera Hub-ner,又名棉铃实夜蛾。昆虫纲,鳞翅目,夜蛾科。分布于除美洲外世界各地;中国以北方棉区发生重。寄主有棉、麦、玉米、烟草、番茄、向日葵等200余种。成虫翅展30~36 mm,雌蛾黄褐色,雄蛾灰绿色。前翅具暗褐色环状纹、肾状纹和许多波状横纹。后翅淡灰色,外缘有一条黑色宽带,带内有两个白斑。末龄幼虫体长32~42 mm,体色多变,有绿、淡绿、淡红或黄白色纵线,各节体背有12个黑色毛疣。中国一年发生3~7代,以蛹在土内越冬。成虫喜食花蜜,趋光性强,有趋向半枯萎杨、柳等树枝把内隐蔽的习性。卵散产于棉花嫩叶、嫩蕾苞叶和嫩茎上。幼虫共6龄,蛀食棉繁殖器官,造成蕾铃脱落和烂铃。3龄后的幼虫有自残性,末龄幼虫入土作土室化蛹。主要防治措施是:调整作物布局;冬耕冬灌灭蛹,棉田种植玉米诱集带;整枝打尖消灭虫卵;喷药防治低龄幼虫。

棉铃虫

棉铃虫

昆虫纲鳞翅目夜蛾科动物。俗名青虫、钻心虫。分布于50°S至50°N之间。中国棉铃虫寄主200余种。为害棉花、小麦、玉米等作物。成虫体长14~18mm,翅展30~38mm。老熟幼虫体长30~40mm。蛹体长15~23mm。滞育蛹在化蛹后3~4d,头部后颊部分仍有斜行黑点4个。1头幼虫一生约危害10多个蕾、铃,常从棉株上部向下部转移或转株为害。在黄河流域棉区每年发生4代,以6月中、下旬和7月中、下旬的第2、第3代危害较重;在长江流域棉区每年发生4至5代,以7月中旬至8月下旬的第3、第4代危害较重;辽河流域及新疆大部分棉区,每年发生3代,危害较重的是第2代。各地第1代棉铃虫几乎都在棉田外其他寄主上为害。发生最适气温为25~28℃,相对湿度为70%左右。气温高过34℃时产卵量降低或产不育卵。每头雌蛾平均产卵约1000多粒。幼虫孵化后常取食卵壳和尚未孵化的卵,三龄以上幼虫取食量增大且有自相残杀习性。幼虫老熟后,在土表下3~5cm深处,筑土室化蛹。防治措施有冬春深翻、冬灌、诱蛾、利用赤眼蜂等生物防治,化学药剂主要有25%杀虫脒、90%敌百虫等。

棉铃虫mianlingchongHeliothis armigera

无脊椎动物,昆虫纲,鳞翅目,夜蛾科。雌蛾褐色或黄褐色,体长1.6~1.7厘米;雄蛾灰褐色。前翅较大,中部近前缘处,有两条暗褐斑纹;后翅灰黄色,外缘有1条黑色宽带,上面有2个灰白色新月形斑。腹部有丛毛,幼虫色彩多变化,棕色到绿色。1年发生2~6代,如华北棉区每年2~3代,江浙棉区每年4~5代,台湾省棉区可达6代。幼虫钻入棉花蕾铃中为害,造成落蕾落铃、烂铃僵瓣,为棉株的重要害虫。此外,第1代幼虫常为害茄类、辣椒、禾谷类等多种作物。

图184 棉铃虫

棉铃虫Heliothis armigera

棉花害虫。昆虫纲、鳞翅目、夜蛾科。雌蛾褐色或黄褐色、体长16—17毫米,雄虫灰褐色、前翅中部近前缘处有两个暗褐色斑纹。一年发生3—5代。幼虫钻蛀棉花蕾、铃中为害。防治方法:诱杀成虫;冬耕冬灌;用西维因、敌杀死、速灭杀丁防治。

棉铃虫

bollwom

- 豹衣豹裤是什么意思

- 豹衣豹褲是什么意思

- 豹袖是什么意思

- 豹袪是什么意思

- 豹裘是什么意思

- 豹襦是什么意思

- 豹變是什么意思

- 豹谷子是什么意思

- 豹豹是什么意思

- 豹足是什么意思

- 豹隐是什么意思

- 豹隐南山是什么意思

- 豹隐南山雾是什么意思

- 豹隐堂是什么意思

- 豹隐山雾是什么意思

- 豹隐纪谈是什么意思

- 豹隐鸿冥是什么意思

- 豹雾是什么意思

- 豹革是什么意思

- 豹鞹是什么意思

- 豹韬是什么意思

- 豹韬卫大将军是什么意思

- 豹頭枕是什么意思

- 豹飾是什么意思

- 豹饰是什么意思

- 豹骑是什么意思

- 豹骨是什么意思

- 豹髓是什么意思

- 豹鸣集团是什么意思

- 豹黄骡子是什么意思

- 豹鼠是什么意思

- 豹鼠奇编是什么意思

- 豹鼻是什么意思

- 豺是什么意思

- 豺兕是什么意思

- 豺咬杀鱼是什么意思

- 豺哥是什么意思

- 豺嘴子是什么意思

- 豺声是什么意思

- 豺山是什么意思

- 豺心是什么意思

- 豺樟是什么意思

- 豺母子是什么意思

- 豺漆是什么意思

- 豺牙是什么意思

- 豺犬是什么意思

- 豺狐之心是什么意思

- 豺狗是什么意思

- 豺狗子是什么意思

- 豺狗子见饿狼——一个比一个恶是什么意思

- 豺狗阵是什么意思

- 豺狼是什么意思

- 豺狼不可狎。是什么意思

- 豺狼之吻是什么意思

- 豺狼之声是什么意思

- 豺狼从目是什么意思

- 豺狼其性是什么意思

- 豺狼冠缨是什么意思

- 豺狼在牢,其羊不繁。是什么意思

- 豺狼塞路是什么意思