傣族Daizu

中国56个民族之一。人口约102.5万(1990)。主要聚居在中国云南省西南部及西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州、耿马傣族佤族自治县、孟连傣族拉祜族自治县等地区,部分散居在临沧、澜沧、新平、元江、元阳、金平、景东、景谷等县。傣语属于汉藏语系壮侗语族壮傣语支,主要有德宏、西双版纳2种方言:德宏、耿马、双江、镇康、沧源、景东、景谷等傣族地区使用德宏方言;西双版纳、孟连、金平、澜沧、普洱、元江、墨江、江城等傣族地区使用西双版纳方言。傣族有本民族文字。傣族的传统体育娱乐活动有划龙舟、武术、游泳、秋千、射弩、弹弓、踢毽、丢包、跳高、藤球、跳竹竿、打陀螺、放贡菲、傣族武术、青蛙赛跑、鸭子赛跑、堆沙、象脚鼓对踢、傣拳等。

❶放贡菲。傣历新年传统娱乐活动。贡菲能升空并长久停留,其科学原理类似现代的热气球。

❷堆沙。也称“过塔赛”。原为用沙堆成佛塔形状,以示崇敬佛祖。后发展演变为一种体育活动,集体育、雕塑、竞技为一体。傣族把堆沙作为一个祭祀活动,每逢关门节、开门节和赕塔期间,都有堆沙活动。1988年以来,西双版纳傣族堆沙代表队赴香港参加国际堆沙邀请赛,曾3次获奖。

❸象脚鼓对踢。象脚鼓分长、中、短3种,鼓声浑厚、响亮。傣族男子从小即学会击鼓,对踢双方各自边敲鼓(可单、双手击鼓)边伺机以脚踢到对方的脚,同时伴以跳跃、转身、下蹲、躲闪等动作避免对方的脚踢。移动时可用单脚跳、弹脚跳、撩腿,间以错步、弓步、点步。如一人在进攻中踢到对方腿部,并能乘机摘下对方的帽子或头带,则取得胜利。

❹傣拳。包括单练、对练、集体演练。拳类分三坑式、四坑式、五坑式、四门转身拳、美人拳等。傣族拳术约有50多个套路。器械武术套路有剑术、刀术、棍术等。

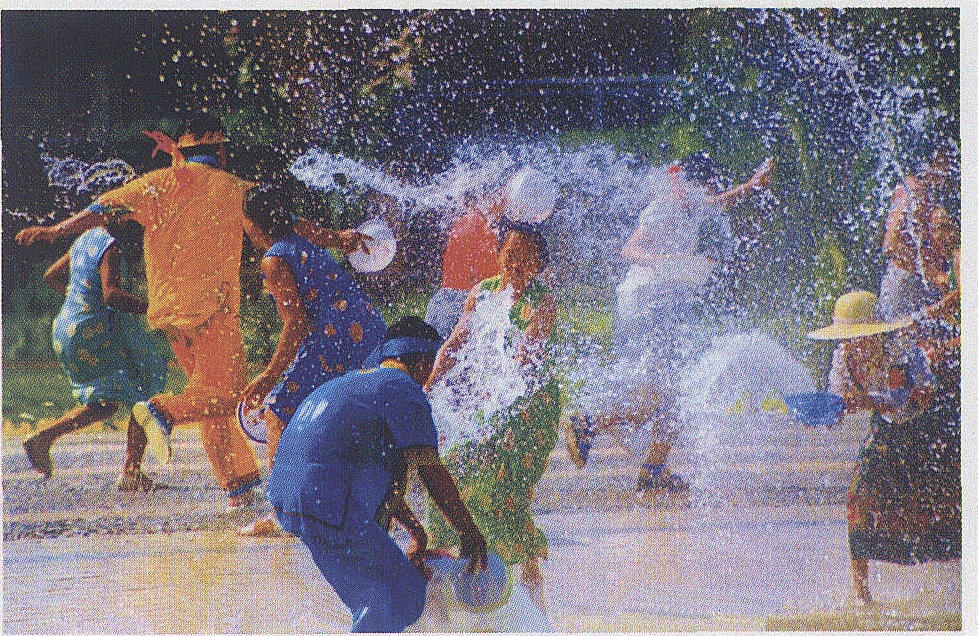

傣族泼水节

傣族dǎizú

我国少数民族之一,主要分布在云南。

傣族dǎizú

❶ 〈名〉中国少数民族之一,主要分布在云南。

❷ 姓。

傣族

中国少数民族之一。1990年人口有1,025,128人。主要居住在云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州和耿马、孟连及新平等县、市。傣语属汉藏语系北侗语族傣语支。公元前1世纪,傣族的先民“滇越”、“掸”(又名乘象阻)就在汉代的文史书籍上有了印载。傣族居住区土壤肥沃,气候适宜水稻等农作物的生长,盛产的“普洱茶”驰名中外。傣族信仰小乘佛教,佛教对傣族的日常生活、风俗习惯都有明显影响。叙事长诗《召树屯和楠木诺娜》,优美的孔雀舞,欢乐的泼水节等,都体现了傣族独特的民族风格和民族文化。1985年在云南省成立了景谷傣族彝族自治县。

傣族

中国少数民族之一。四川现有5556人(1990年)。分布在会理、盐边县和攀枝花市郊,与汉、彝、傈僳等族杂居。汉代称其先民为 “掸”,唐代称 “金齿”、“银齿”,明、清称 “僰夷” 或“摆夷”。明洪武年间,云南景东傣族土司奉调来建昌 (今西昌)参与平息元降将月鲁贴木儿的叛乱。事平,改兵为民. 婚娶耕种,在盐边、米易、会理等地成为长官司、土千户、土百户。以后均有不同原因迁徙而来者。1935年红军长征过金沙江皎平渡,傣族船工划船支援。中华人民共和国成立前已进入封建地主制社会,但尚存领主制残余。傣语属汉藏语系壮傣语族傣语支。有招赘的风俗。男婚女嫁时,相互泼水以示祝福。跳 “跌脚”舞。男、女穿对襟或斜襟大袖短衫,长裤,缠头。以农业为主。

傣族

中国少数民族之一。自称“傣泐”、“傣那”、“傣绷”、“傣雅”等。史称“滇越”、“掸”、“僚”、“鸠僚”、“金齿”、“银齿”、“黑齿”、“茫蛮”、“白衣”、“百夷”、“白夷”、“伯夷”、“摆夷”等。根据各支系的文化特点,附近的汉族又将其分称为“旱傣”、“水傣”和“花腰傣”。新中国成立以后,统一定此名。人口1025128人。主要聚居于西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州、耿马傣族佤族自治县、孟连傣族拉祜佤族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县等地。有本民族的语言和文字。傣语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,分傣泐和傣那两种方言。傣文有四种不同形式的文字,即傣泐文、傣那文、傣绷文和傣端文,都从印度字母演化而来,与泰文、缅文、柬埔寨文和老挝文同属一个体系。经济以农业为主,水稻是传统农作物,西双版纳和德宏素有“滇南谷仓”的美誉。这里还生长着许多热带、亚热带作物和珍贵药材。喜食糯米和酸辣食物,喜饮酒,并有嚼槟榔的习惯。服饰各支系不尽相同,男子多着无领对襟或大襟短褂,下着长裤,冷天披毛毡,用白布或青布包头,过去还有文身的习俗。妇女多着窄袖短衣和长筒裙。住房大多建于平坝近水之处,翠竹掩映,溪流环绕,其中以两层的干栏式建筑居多,也有的是土墙茅顶的平房。普遍信仰小乘佛教,农村中佛寺很多。在西双版纳,过去未成年男子几乎都要入寺过一段僧侣生活,识字念经,然后还俗。主要节日有关门节、开门节、泼水节等,也多与宗教活动有关。

傣族

自称“傣”,按分布地区又有“傣仂”、“傣哪”、“傣雅”、“傣绷”、“傣端”等自称。旧称“摆夷”、“摆彝”。中国少数民族之一。主要分布在云南省德宏、西双版纳、耿马、孟连的河谷平坝地区,其他分布在省内新平、元江、景东、景谷、普洱等三十多个县市。839,797人(1982年)。其先民汉晋时称“滇越”、“掸”或“擅”,唐宋时称“金齿”、“银齿”、“茫蛮”、“白衣”等,元明时称“白衣”、“百夷”,清以后称“摆夷”或“摆衣”。唐宋时属南诏、大理国管辖,元明时属云南行省,实行土司制度,建彻(车)里军民总管府(后为车里军民宣慰使司)及金齿宣抚司等政权机构。清代袭明旧制,并在内地部分地区实行“改土归流”,委派流官统治。国民党时期在边疆置县和设治局。人民受多重压迫,历史上曾多次举行起义,近百年多次反击帝国主义入侵。解放前,内地和杂居区较早产生封建地主经济,西双版纳等边疆地区还保留较完整的封建领主经济。操傣语,属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,原有傣仂、傣哪、傣绷、金平四种,来源于梵文字母的拼音文字,二十世纪五十年代经过改进,现通行西双版纳和德宏两种傣文。用各种傣文保存的文化典籍丰富,有本族的数学、天文、历法、医药。绘画、舞蹈、建筑艺术别具一格。多信奉小乘佛教,但保存原始鬼神崇拜残余。行一夫一妻制,具有等级内婚特点。边疆地区住“干栏”式竹楼。男子有文身习俗。妇女着紧腰窄袖短衫,下着统裙。主食多糯米,喜酸辣及烘烤水产品,嚼槟榔。解放后,通过一系列社会改革,废除封建领主土地所有制。建立了一个自治州,与景颇族及佤、拉祜、哈尼、彝等族先后建立了一个联合自治州和四个自治县。主要从事农业,种植水稻,近年来发展橡胶等亚热带经济作物。现在地方工业迅速发展,农业耕作技术得到改进,公路交通网遍及各地,并办起了民族中学、民族师范、卫生学校、农技学校等多所,培养出了一批本民族大、中专学生,社会面貌已发生根本变化。

傣族

主要聚居在云南省西双版纳、德宏2自治州和耿马、孟边2自治县。云南省的景东、景谷、普洱、澜沧、新平、元江、金平等7县也有分布。人口为1158989人(2000),其中男578938人,女580051人。受教育程度:研究生100人,大学本科2509人,大学专科7641人,中专25636人,高中27244人,初中186773人,小学604129人,扫盲班62360人,未上过学140700人。分布的行业:农、林、牧、渔业61903人,采掘业157人,制造业1201人,电力、煤气及水的生产和供应业153人,建筑业169人,地质勘察业、水利管理业27人,交通运输、仓储及邮电通信业531人,批发和零售贸易、餐饮业1877人,金融、保险业183人,房地产业24人,社会服务业594人,卫生、体育和社会福利业326人,教育、文化艺术及广播电影电视业1141人,科学研究和综合技术服务业30人,国家机关、政党机关和社会团体1139人,其他行业57人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人439,专业技术人员2046,办事人员和有关人员792,商业、服务业人员2605,农、林、牧、渔、水利业生产人员61836,生产、运输设备操作人员及有关人员1781,不便分类的其他劳动者13人。傣族有自己本民族语言文字。傣语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支。有德宏、西双版纳、金平3种方言,文字来源于梵文字母的拼音文字,分傣仂、傣那、傣绷、金平4种,1954年作了适当的改革,现通行德宏和西双版纳2种傣文。傣族的节日主要有关门节、开门节、泼水节等3大节。

傣族

傣族人口约为102万人。傣族人主要聚居在西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州和耿马傣族佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县。少数散居在附近其他县。

傣族使用傣语,属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,有德宏方言和西双版纳方言。傣族有拼音文字,各地使用文字略有不同,可分为傣仂文(西双版纳傣文)、傣那文(德宏傣文)、傣绷文和金平傣文(又称傣端文)4种。4种傣文都来源于古印度字母。傣族人多信仰小乘佛教。

自远古以来傣族先民就在中国西南部繁衍生息。公元1世纪,汉文史籍就已有关于傣族先民的记载,称其为“滇越”、“掸或擅”、“僚或鸠僚”;唐宋时期,称其为“金齿”、“黑齿”、“花蛮”、“白衣”等;元明时期,称其为“白夷”、“百夷”、“伯夷”等。傣族人过去自称为“傣那”、“傣雅”、“傣绷”等。中华人民共和国成立后,根据傣族人民的意愿,正名为傣族。傣族人有千余年的老傣文文献,有古老的贝叶经、有本民族的历法—傣历,有著名的叙事长诗,有丰富多彩的音乐舞蹈等等,充分体现了傣族悠久的历史、灿烂的文化、独特的风情。傣族人生活在亚热带地区,农业生产发达,还适宜种植甘蔗、咖啡、剑麻、香蕉、橡胶等热带经济作物。西双版纳的密林中,有珍贵的野生动植物,被称为生物王国,现已成为中国有名的旅游胜地。

042 傣族

中国少数民族之一。旧称摆夷、摆彝。有傣仂、傣哪、傣雅、傣端等自称。人口1025128人(1990年)。主要聚居云南省南部的西双版纳、西部德宏及西南部耿马和孟连。其余约30万人分布于该省的新平、景东、普洱等30多个县。其先民汉代时称为掸,唐宋时称金齿、银齿。属南诏、大理国管辖。元明属云南行省,实行土司制度,清代时曾委派流官统治。操傣语,原有4种文字,现通行西双版纳和德宏两种傣文。文化典籍丰富,包括数学、天文、历法、医药等。有孔雀舞、象脚鼓舞等独特的民族歌舞。多信奉小乘佛教,但保存有原始鬼神崇拜残余。主要从事农业,种植水稻,近年来发展橡胶等亚热带经济作物。

傣族Daizu

主要分布在云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州及耿马、孟连两个自治县,其余散居在云南省的新平、元江等30多个县中。人口约102万人(1990年)。有“傣泐”、“傣那”、“傣雅”等自称。傣族使用傣语,有自己的文字,本世纪50年代进行了文字改革。傣族多信仰小乘佛教。过去,西双版纳的成年男子几乎都要过一段僧侣生活,识字念经,然后还俗回家,有的修身为僧。佛教对傣族的日常生活、风俗习惯都有明显的影响。傣族男子着无领对襟或大襟小袖短衫,下着长裤,冷天披毛毯,多用白布或青布包头。过去曾有文身的习俗。妇女传统着窄袖短衣和统裙。内地傣族妇女服装与边疆傣族妇女大体相同,但也有一些地区性的特点。傣族以大米为主食,德宏地区主要吃粳米,西双版纳等地则爱吃糯米。喜欢饮酒,好食酸辣,爱吃鱼虾等水产,普遍有嚼槟榔的习惯。村寨大多建于平坦近水的地方,翠竹掩映,溪流环绕。傣族住“干栏”房,分上、下两层。德宏地区傣族多住平房,土墙茅顶,呈四合院。西双版纳和德宏瑞丽一带傣族的竹楼别具风格。傣族有自己的历法,纪元始于公元638年;有关于傣族历史的文献记载,还有内容丰富多采的诗歌、传说、故事等文学作品。傣族人民能歌善舞。“赞哈”(民间歌手)的演唱是喜闻乐见的民间文艺活动,舞蹈中的孔雀舞伴以象脚鼓和铓锣,具有独特的民族风格。雕刻和绘画精美典雅,椰林深处的竹楼、寺塔和飞架于江河之上的竹桥,显出其别具一格的建筑格调。傣族人民的节日多与宗教活动有关。主要节日有关门节、开门节、泼水节等。关门节约在夏历六月中旬,开门节约在九月中旬。其间的这三个月内,为一年中宗教活动(如礼佛、听佛爷讲经等)最多的时期。开门节后,才恢复节日前的正常生活。泼水节在傣历新年举行,约在夏历清明后10日,它象征着“最美好的日子”,是傣族人民最盛大的传统节日。泼水节之日,傣族人民要举行泼水、赛龙舟、放高升(孔明灯)等活动,祈求在新的一年里风调雨顺,五谷丰登,人畜兴旺,希望把过去一年中的疾病和灾难都送走。

傣族

中国少数民族。聚居在云南西双版纳地区和德宏、耿马、孟连等地。人口839797人(1982年)。傣语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支。有拼音文字,20世纪50年代经改革后使用。源于古代掸人。以农业为主,种植水稻,水利灌溉先进。信奉小乘佛教。男子着无领对襟小袖短衫,下穿长裤,冷天披毛毯,用白布和青布包头,并有文身习惯。妇女穿窄袖短衣和统裙。以大米为主食,喜饮酒,食酸辣,嚼槟榔。节日多与宗教有关,尤以傣历新年泼水节最为盛大。1949年以前,处于封建领主制向地主制过渡阶段。中华人民共和国成立以后,实行民族自治,1953年建立西双版纳傣族自治区(1955年改为自治州)。后又先后成立4个和其他民族联合的自治县。工农业生产逐年增长,西双版纳橡胶闻名于世。文教卫生事业发展,人民生活水平提高。

傣族

中国少数民族之一。主要分布在云南省德宏、西双版纳、耿马、孟连的河谷平坝等地区。839,797人 (1982年)。操傣语,属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,现通行西双版纳和德宏2种傣文。用各种傣文保存的文化典籍丰富多采,有本族的数学、天文、历法、医药。绘画、舞蹈、建筑艺术别具一格。多信奉小乘佛教。行一夫一妻制,具有等级内婚特点。解放前大部分地区处于封建领主经济发展阶段,部分地区发展为地主经济。解放后,建立了1个自治州,与景颇族及佤、拉祜、哈尼、彝等族先后建立了1个联合自治州和4个自治县。主要从事农业,种植水稻,近年发展橡胶等亚热带经济作物。现在地方工业发展较快。主要节日有关门节、开门节、泼水节等。

傣族dai zu

Dai nationality

傣族

Dai(or Tai)ethnicity—living in Yunnan Province

傣族

中国少数民族之一。汉晋时称“滇越”、“掸”或“擅”、“僚”或“鸠僚”;唐宋时称“金齿”、“黑齿”、“芒蛮”、“白衣”等;元明时“白衣”又写作“百夷”、“白夷”、“伯夷”等,清以后称“摆夷”、“摆衣”。分布地区不同,又有““傣泐”、“傣那”、“傣雅”、“傣绷”等自称。中华人民共和国成立后,正名为傣族。主要聚居在云南省西双版纳傣族自治州,德宏傣族景颇族自治州和耿马傣族佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县。其余散居于云南新平、金平等30余县。人口1025128(1990年)。公元1世纪掸人(傣族先民)首领雍由调先后三次遣使赴洛阳,受东汉朝廷赐予金印紫绶,封“汉大都尉”。唐宋时属南诏、大理国管辖。西双版纳傣族首领叭真于12世纪统一各部,以景洪为中心建立勐泐政权,称“景龙金殿国”,奉中央王朝皇帝为“共主”,其子受封为“九江(澜沧江)王”。德宏地区,在此之前,约10世纪以瑞丽为中心,建立勐卯政权,其后发展为14—16世纪的麓川思氏政权。元朝开始在傣族地区实行土司制度。在西部德宏等地设置金齿宣抚司,在南部西双版纳等地设置彻(车)里军民总管府。明朝进一步建立麓川平缅宣慰司和车里军民宣慰司等大小土职。隆庆四年(1570),车里宣慰使将辖区划为12个征收封建官租、税赋的行政单位——“版纳”(原意为“一千田”),“十二”傣语作“西双”,自是有“十二版纳”,即傣语“西双版纳”之称。清沿明制,但在内地部分地区实行“改土归流”,委派官员统治。民国时期在边疆置县和设治局。历史上曾多次起义反对封建统治,近百年多次反击帝国主义入侵。解放前以种植水稻为主,有比较完整的耕作体系,耕作技术较高,水利灌溉较先进。手工业、商业、畜牧业、家庭副业有所发展。社会经济形态各地区发展不平衡,西双版纳地区保留着比较完整的封建领主经济,在领主制下还存在较完整的农村公社。德宏、孟连、耿马等边疆傣族地区基本属于封建领主经济,但地主经济已有发展,村社制度已经解体。其他如新平、元江等内地各县已逐步发展为封建地主经济。使用傣语,属汉藏语系壮侗语族壮傣语支。有拼音文字,各地不尽相同。现通行西双版纳和德宏两种傣文。用各种傣文保存的文化典籍丰富,有数学、天文、历法、医药等。绘画、建筑别具一格,有多姿多彩的文学艺术、音乐歌舞。孔雀舞名扬中外。家庭婚姻带有明显封建色彩。土司之间实行严格的等级内婚。农民实行父权制一夫一妻制小家庭,流行招赘习俗。行土葬,僧侣火葬。多信奉小乘佛教,但保留有原始鬼神崇拜残余。边疆地区住“干栏”或竹楼。男子有文身习俗,着无领或大襟小袖短衫,下着长裤,冬天披毛毯,多用白布或青布包头。妇女着窄袖短衣和统裙。主食多糯米,喜酸辣及烘烤水产品,嚼槟榔。解放后,通过一系列社会改革,废除封建领主土地所有制,经济、文化、教育事业逐年有较大发展,社会面貌已发生根本变化。

- 琢公是什么意思

- 琢冰是什么意思

- 琢冰之技是什么意思

- 琢切是什么意思

- 琢刻是什么意思

- 琢削是什么意思

- 琢句是什么意思

- 琢句愈秀,结字愈新是什么意思

- 琢句炼字是什么意思

- 琢堂是什么意思

- 琢如是什么意思

- 琢山是什么意思

- 琢崖是什么意思

- 琢庵是什么意思

- 琢成是什么意思

- 琢摸是什么意思

- 琢斋是什么意思

- 琢残白玉难成器,散尽黄金更读书。是什么意思

- 琢治是什么意思

- 琢火是什么意思

- 琢火之奴是什么意思

- 琢炼是什么意思

- 琢玉作镇圭,铸金为干将。是什么意思

- 琢玉坊是什么意思

- 琢玉大师陆子冈是什么意思

- 琢玉成器是什么意思

- 琢玉斋是什么意思

- 琢玉郎、点酥娘是什么意思

- 琢琱是什么意思

- 琢璞通是什么意思

- 琢石是什么意思

- 琢磨是什么意思

- 琢磨切磋是什么意思

- 琢磨和领会诗文精华是什么意思

- 琢磨字句是什么意思

- 琢磨玉石是什么意思

- 琢磨词藻是什么意思

- 琢磨诗文,以臻精美是什么意思

- 琢磨贵分阴,岁月若飙驰是什么意思

- 琢磨锤炼是什么意思

- 琢磨,商量研究是什么意思

- 琢磨,领悟是什么意思

- 琢肾雕肝是什么意思

- 琢肾雕肝刳精是什么意思

- 琢花是什么意思

- 琢诗能句好,举酒见心倾。是什么意思

- 琢釘是什么意思

- 琢钉是什么意思

- 琢镂是什么意思

- 琢雕是什么意思

- 琢雕自是文章病是什么意思

- 琢雕自是文章病,奇险尤伤气骨多是什么意思

- 琢雕自是文章病,奇险尤伤气骨多。是什么意思

- 琢饰是什么意思

- 琢齿是什么意思

- 琣是什么意思

- 琤是什么意思

- 琤琤是什么意思

- 琤瑽是什么意思

- 琥是什么意思