红茶化学chemistry of black tea

研究红茶在加工过程中所产生的茶叶成分的化学变化。由鲜叶制成红茶既有酶的催化作用, 也有热化学反应的作用。

红茶萎凋过程中发生的化学变化如表所示。

红茶萎凋过程的化学变化

| 变 化 内 容 | 对红茶品质的影响 |

| 1.细胞逐步失水, 细胞壁 透性增加。 | 失水增强酶的活性, 促进物质 的水解。 |

| 2. 蛋白质水解, 游离氨基 酸增加。 | 茶氨酸在萎凋中分解减少, 其 余的氨基酸明显增加。 改善香气 和滋味。 |

| 3. 多糖类水解。 | 可溶性糖增加。 增进茶汤滋味 浓度。 |

| 4. 可溶性糖的变化。 | 呼吸作用使萎凋前期糖的含量 减少, 后期呼吸减慢,多糖水解, 可溶糖含量逐渐增加。 |

| 5. 有机酸增加。 | 部分糖转化形成有机酸。 |

| 6. 多酚氧化酶、糖苷酶、转 化酶、 蛋白酶等活性提 高。 | 多酚氧化酶活性增强, 有利于 多酚类的氧化; 糖苷酶活性提高 使萜烯醇类芳香物质从糖苷中游 离出来, 有利香气的形成。 |

(续表)

| 变 化 内 容 | 对红茶品质的影响 |

| 7. 儿茶素的部分氧化和分 解。 | 酯型儿茶素水解后转变成非酯 型儿茶素。 减少苦涩味。 |

| 8. 叶绿素降解。 | 萎凋期间减少约15%有利于红 茶色泽。 |

| 9.芳香物质增加。 | 顺-2-戊烯醇、 己醇、 顺-3-己 烯醇、 反-2-己烯醇、沉香醇氧化 物、橙花醇、 香叶儿醇、 苯乙 醇和苯甲醇等明显增加; 部分 氨基酸转化成苯乙醛等具有芳香 的羰基化合物; 类胡萝卜素氧化 降解产生紫罗酮等物质。 提高茶 叶香气。 |

| 10. 咖啡碱略有增加。 | 某些氨基酸的甲基转移到甲基 黄嘌呤上形成咖啡碱。提高鲜爽度。 |

| 11. 有机磷减少, 无机磷增 加。 | 磷酸酯类分解, 磷酸盐的含量 增加。 |

| 12. 抗坏血酸减少。 | 部分抗坏血酸氧化。降低药效。 |

一般情况下,萎凋温度高, 化学变化加速, 物质消耗大。萎凋时间过长也造成同样后果。时间过短,物质转化不充分, 滋味往往淡而有青味。萎凋叶含水量达65~70%左右, 有利于茶黄素的形成。

揉捻开始, 发酵过程的化学变化也就随之发生。围绕儿茶素类的酶促氧化聚合伴随着其他一系列的物质转化。萎凋叶经过揉捻, 原生质中的多酚氧化酶和液泡中茶多酚被揉和在一起, 儿茶素等茶多酚开始迅速氧化。1957年罗勃茨首次从红茶中分离出茶黄素,并提出它是由(一)-EGC和(一)-EGCG衍生聚合而成; 1964年潼野等研究了茶黄素, 提出了茶黄素的结构; 1972年桑德森研究了用多酚氧化酶制剂使茶叶中主要儿茶素类氧化聚合的反应和产物, 提出了11种茶黄素的形成途径, 随后证实没食子酸也参与形成茶黄素。根据1973年科里尔的实验结果, 可将红茶制造中形成的茶黄素归纳为9种, 它们的名称与合成先质如下表(见209页)。1981年桑德森进而提出了从儿茶素类氧化聚合形成茶黄素、茶红素可能的途径。

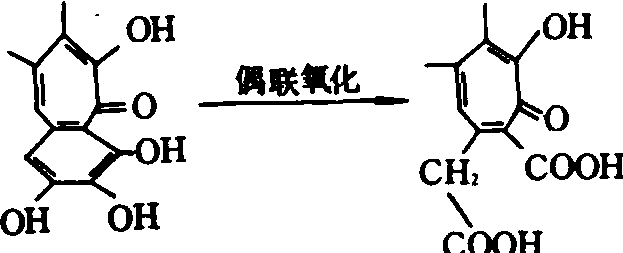

1962年罗勃茨最早提出了关于茶黄素偶联氧化成茶红素的可能途径和茶红素的可能结构是:

1969年布朗及若干化学家的研究认为,茶红素并非是单一的化合物,也并非是由茶黄素继续氧化的单一途径所形成, 而是由茶多酚的氧化物以及某些氨基酸、糖、蛋白质参与聚合的多种结构形成的产物。1969年卡桑根据茶汤中茶红素的溶解特性, 将其中一部分可溶于正丁醇呈红色的物质称为茶红素(相当于SI茶红素), 一部分不溶于正丁醇的褐色物质称为高聚合物(相当于SII茶红素),并提出了测定茶黄素、茶红素和高聚合物的方法。

茶黄素及其合成先质

| 茶 黄 素 名 称 | 合成先质 | 用葡聚糖 凝胶LH- 20分离获 得的比率 |

| 1.茶黄素a(TF1a) 2.茶黄素b(TF1b)或称异茶黄 素Ⅰ | EGC+EC GC+EC | 9.23 0.19 |

| 3. 茶黄素c(TF1C)或称异茶黄 素Ⅱ | EGC+(+)C | 1.46 |

| 4.茶黄素-3-没食子酸酯 (TF3A) | EGCG+EC | 37.41 |

| 5.茶黄素-3′-没食子酸酯 (TF2B) | ECG+EGC | 20.89 |

| 6.茶黄素-3°3′-双没食子酸酯 (TF3) | EGCG+ECG | 30.62 |

| 7.茶黄酸〔(+)TF4〕 8.茶黄酸-3′-没食子酸酯 (TF4G) | (+)C+没食子酸 ECG+没食子酸 | 0.19 |

| 9. 表茶黄酸〔(-)TF4〕 | EC+没食子酸 |

在茶多酚氧化聚合的同时, 伴随着芳香物质的形成和转化。山西贞等(1966年)研究发酵期间香味成分的变化, 结果认为几乎所有的成分都是增加的, 特别是1-戊烯-3-醇、顺-2-戊烯醇、苯乙醇、反-2-己烯醛、苯甲醛、正己酸、顺-3-己烯酸和水杨酸更是如此。氨基酸降解后, 转化为具有芳香的羰基化合物, 如由苯丙氨酸转化形成苯乙醛就是一例。胡萝卜素氧化降解后生成紫罗酮、二氢海葵内酯、芳樟醇等多种香味物质。脂肪酸中的亚麻酸氧化降解后可形成反-2-己烯醛等香味物质。

除上述成分的变化外, 叶绿素降解为脱植基叶绿素, 转化为脱镁叶绿酸; 抗坏血酸继续氧化分解, 含量显著减少; 红茶色素类物质与蛋白质结合形成不溶性的叶底色泽物质; 多酚氧化酶因pH值降低和茶多酚氧化产物的抑制, 活性逐渐降低; 氨基酸由于与红茶色素结合, 氧化降解而含量减少。

由于高温作用和快速失水的过程, 多酚氧化酶很快失去活性, 但在失活之前仍有促进红茶色素形成的作用。毛火干燥程度不足, 在高温高湿条件下, 促进了茶褐素的形成与积累, 对品质不利。叶绿素继续降解转化, 以转化形成黑色的脱镁叶绿素为主, 成为红茶的色泽物质。茶多酚及其氧化产物与蛋白质结合,苦涩转为甜醇。高温干燥时低沸点的香气成分大量挥发散失; 氨基酸和糖的相互作用转化成吡嗪、吡咯和喹啉之类的香味物质; 类胡萝卜素继续氧化降解形成紫罗酮等物质, 均有利于红茶色、香、味的形成。

红茶化学chemistry of black tea

红茶加工过程中茶叶成分的化学变化。这种变化既有酶的催化作用,又有热化学反应的作用。化学变化主要有:相当一部分多酚类物质的氧化聚合,产物有双黄烷醇类、茶黄素类和茶红素、茶褐素等,其中一部分与蛋白质结合成为叶底的铜色;可溶性部分形成红茶汤色和滋味的主要组成;脂溶性色素降解和转化:叶绿素降解、脱镁为脱镁叶绿素也参与红茶叶底的组成色;类胡萝卜素一部分降解形成具有香气的紫罗兰酮、二氢海葵内酯、茶螺酮等。另外氨基酸、糖等的相互作用,也促进红茶品质的形成。

- 结球甘蓝是什么意思

- 结疙瘩是什么意思

- 结疤是什么意思

- 结痂是什么意思

- 无量是什么意思

- 无铅汽油是什么意思

- 无锡市是什么意思

- 无门是什么意思

- 无间是什么意思

- 无阻是什么意思

- 无际是什么意思

- 无限是什么意思

- 无限大是什么意思

- 无限小是什么意思

- 无限期是什么意思

- 无隙可乘是什么意思

- 无需是什么意思

- 无霜期是什么意思

- 无非是什么意思

- 无须是什么意思

- 无须乎是什么意思

- 无题是什么意思

- 无题诗是什么意思

- 无风是什么意思

- 无风三尺浪是什么意思

- 无风不起浪是什么意思

- 无风起浪是什么意思

- 既是什么意思

- 既定是什么意思

- 既往是什么意思

- 既往不咎是什么意思

- 既得利益是什么意思

- 既成是什么意思

- 既成事实是什么意思

- 既是是什么意思

- 既有今日,何必当初是什么意思

- 既望是什么意思

- 既来之,则安之是什么意思

- 既然是什么意思

- 既而是什么意思

- 日是什么意思

- 日上三竿是什么意思

- 日下是什么意思

- 日不暇给是什么意思

- 日中是什么意思

- 日中为市是什么意思

- 日丽风和是什么意思

- 日久是什么意思

- 日久天长是什么意思

- 日久见人心是什么意思

- 日产是什么意思

- 日以继夜是什么意思

- 日俄战争是什么意思

- 日偏食是什么意思

- 日元是什么意思

- 日光是什么意思

- 日光浴是什么意思

- 日光灯是什么意思

- 日全食是什么意思

- 日内是什么意思