板块构造说bankuaigouzaoshuo

一种当前最为流行的大地构造学说,以前曾把大陆漂移说的构造 (因其涉及到整个地球) 称为全球构造; 故近来把板块构造称为新全球构造,而把板块构造说称为新的全球构造学说。它是在大陆漂移、海底扩张理论基础上,综合各方面的研究成果,于60年代末期初步形成的。它认为地球表层是由为数不多的、大小不等的岩石圈板块拼合起来的,每一个板块都 “浮”在地幔的软流圈或塑性层之上,并不停地运动着,边生长,边运移,边消亡。板块边缘是地球表面最活动的地带,绝大多数火山、地震都分布在这里。目前一般认为板块运动的动力来自地幔对流和海底扩张作用,板块运动是形成地球表面各种构造活动和形变的根本原因。

❶板块: 地球的岩石圈不是象过去所想象的那样是整体一块,而是被一些活动带分割成若干不连续的板状块体,这些板状块体即为板块。每个板块的厚度由50公里到150公里不等,其范围大小也各不相同。按照大小,可以分为大板块、中板块、小板块、微板块等。

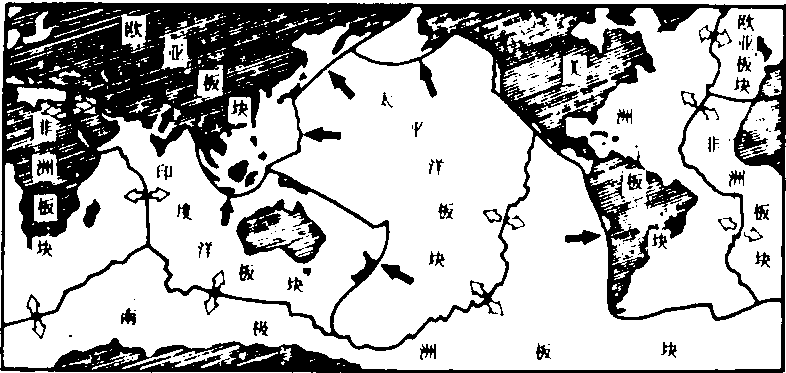

大板块又称巨板块,1968年,法国地质学家勒皮顺(Le Pichon)根据各方面的资料,首先将全球岩石圈划分为六大板块(图1),即太平洋板块、欧亚板块、印度洋 (或印度—澳大利亚) 板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。除了太平洋板块全属洋壳板块以外,其余各大板块都包括陆壳和洋壳。大板块的运动方向每隔一、两亿年或几千万年才发生变化。如太平洋板块,从太平洋中隆生长出来的新洋壳,以传送带的方式,平均每年以5厘米的速度向西移动,2亿年可移动1万公里。从太平洋中隆至马里亚纳海沟的消亡带正好约为1万公里,而马里亚纳海沟及其附近的海底岩石年龄也正好为1.5~2亿年。这一事实说明太平洋底约每2亿年更新一次。

图 1 六大岩石圈板块 (勒皮顺,1968).

⇧生长边界; ↑消亡边界

中板块是比大板块规模较小的板块,如纳斯卡板块、加勒比板块、可可斯板块、菲律宾板块、阿拉伯板块、索马里板块等。它们是大板块破裂后产生的,一般位于大板块的前进边缘和大板块之间。中板块的运动和位移取决于大板块的运动方向,它的运动方向大约需几千万年或几百万年才发生变化。

小板块是面积小于或相当于10万平方公里的板块。这种板块常常出现在大陆和大陆或大陆和岛弧的碰撞带中,其特点是具有较快或较复杂的运动方式。例如位于欧亚板块和非洲板块、阿拉伯板块之间的土耳其—爱琴板块、亚德里亚板块、伊朗板块、印度洋板块和太平洋板块之间的新赫布里底板块、汤加板块等。小板块的运动主要为大板块的运动所控制。

微板块是板块划分的最小单元,它主要是借助于卫星照片、古地磁数据、同位素年龄、地热流的变化及岩石成分等,对板内构造进行研究而划分的。

❷板块边界: 或称板块边缘,一般讲板块内部是比较稳定的,而板块与板块交界的地带是地壳比较活动的地带。这里或岩浆上升、地热增温,或挤压褶皱、断裂; 许多火山分布在板块分界线上,地震也几乎都分布在分界线一带。板块边界可以分成三种类型,即拉张型、挤压型和剪切型三种边界。

拉张型边界——又称扩散边界或离散边界,这种边界是新洋壳产生的场所,也是海底扩张的中心地带,所以又称成生性板块边界(或边缘)。其主要特征是岩石圈张裂,基性和超基性岩浆由此上升,侵入或喷出,凝固后形成新洋壳,并伴随有浅震、高热流值等。板块运动是彼此分离,从边界向两侧扩散。此种边界在大洋中表现为大洋中脊,在大陆上表现为裂谷。

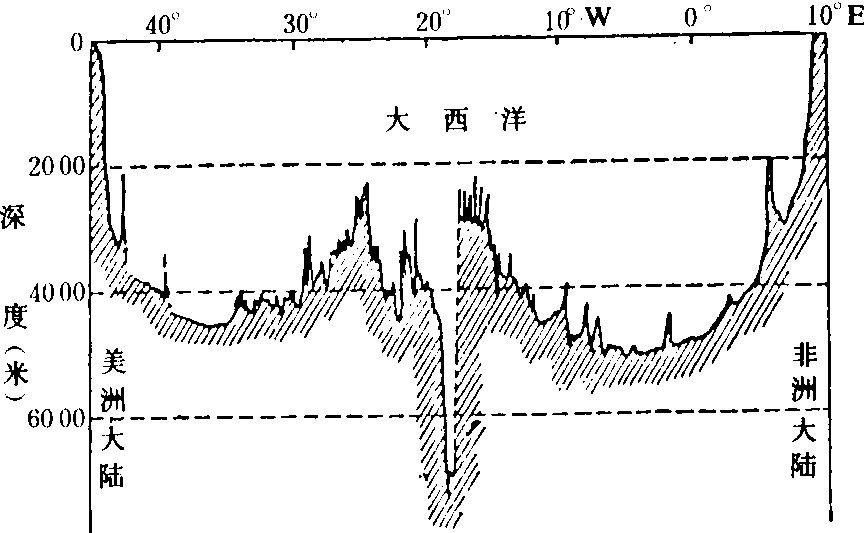

大洋中脊: 简称洋中脊,又称海岭,在地貌上是大体沿着大洋中脊延伸的海底山脉。各大洋中都有发育,规模巨大,如大西洋中脊,北起北极海,经过大西洋正中,绕过非洲南部好望角,和印度洋中脊、太平洋中隆相接,总长度达65000公里以上。大西洋中脊最为典型,它由两条平行的脊峰和一条中央裂谷构成(图2),其宽度可达2000公里以上,约占大西洋宽度的1/3。中脊比洋盆高出1000~3000米,个别部分以火山形式露出海面,在冰岛中部有大西洋中脊出露,是地球上唯一的洋中脊露头。中央裂谷宽30~50公里,最宽可达100多公里,其深度可达2000米,裂谷两侧常呈阶梯状向中央依次下降。此外,有一种海岭,其外貌是一条宽阔的、延伸很长的、坡度平缓的隆起带,近似海底丘陵地形,在其轴部没有裂谷发育,称为大洋中隆,简称洋中隆或洋隆。如东太平洋中隆,位于太平洋东部,高出深洋底2000~3000米,宽达数千公里,侧坡极为平缓,坡度只有0.001~0.002%。在侧翼上有很多火山。

图 2 大西洋中脊沿赤道剖面

裂谷:一般指大陆型地壳因拉张作用形成的延伸很长的断陷带,其断裂性质几乎全为正断层,在轴部形成一系列阶梯状地堑,谷底常为长条形湖泊所占据。火山活动频繁,早期常以玄武岩喷发为主。地震活动亦频繁,是世界上主要的浅源地震带。它和大洋中脊一样,具有较高的热流值。在地貌上常表现为中央深陷的谷地或盆地,其中为新生代巨厚的沉积物所充填。一般认为裂谷是由于地幔上涌、地壳减薄和水平拉张作用产生的。目前世界上最大的裂谷带是非洲——阿拉伯大裂谷带,南起赞比西河口,北至土耳其南部,其总长约占现代地表大裂谷带总延伸长度的2/3。其中包括东非大裂谷带,共长2900公里,一般宽49~60公里;有的文献把红海到约旦河谷也包括在东非大裂谷之内。在裂谷内有很多规模较大的湖泊,如尼亚萨湖(长600公里、深700多米)、坦噶尼喀湖(长600公里以上,深达1435米)、阿伯特湖(长1200多公里)等。在裂谷中有许多火山。板块说认为裂谷已发展到扩展阶段,并即将形成象红海裂谷那样狭长的海域。东非大裂谷的北部为红海裂谷带,长2000公里,宽约240公里。它是现代地表上唯一能反映由大陆裂谷演化为大洋裂谷过程的构造,反映大洋张开初始阶段的构造现象。此外,如贝加尔裂谷带也很著名,长2500公里,南起蒙古西北部,北达南雅库特,呈北东走向并向南东凸出的弧形,裂谷带中有很多山间盆地和湖泊,其中贝加尔湖长700公里,深1740米,它蓄集了全世界淡水湖泊总水量的1/15。裂谷盆地中充填着新生代沉积物、褐煤及玄武岩等,厚达五、六千米。地震活动明显。

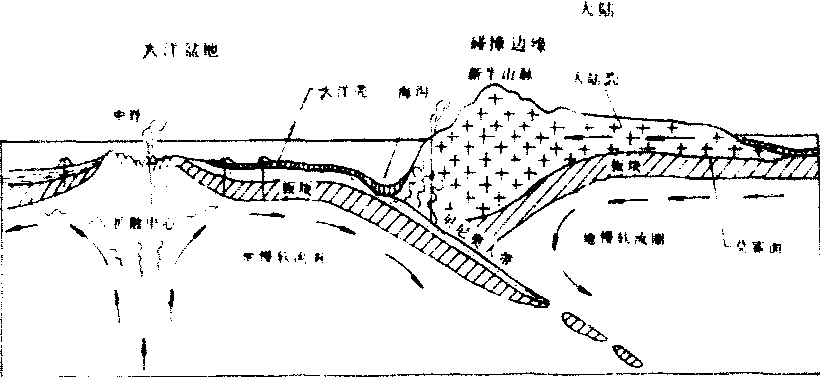

挤压型边界——又称会聚边界、聚合边界,这种边界是岩石圈板块彼此会合、对冲、碰撞的场所(图3)。如果大陆板块和洋壳板块相遇,其中一个板块常以约45°的角度俯冲到另一个板块之下,并逐渐加热熔融,被地幔所吸收,所以又称为破坏性板块边界(或边缘)。向下俯冲的板块,叫做俯冲板块,这种板块一般是洋壳板块,因为它是硅镁质的,比重较大。由于俯冲板块最终要为地幔熔融所同化,所以又叫板块消减带或消亡带。相对于俯冲板块来说,大陆板块因是硅铝质的,比重较小,往往冲覆到俯冲板块的上面,叫做上冲板块。这种边界在地貌上常表现为海沟和岛弧等。如果是两个大陆板块相碰撞,往往挤压、褶皱形成造山带,这样的地带称为地缝合线。

海沟和岛弧:由于洋壳板块向着大陆板块俯冲,常常形成平行于两个板块边界的深海凹地,称为海沟。它位于俯冲板块的一侧,通常长达数千公里,宽约100公里,深度七、八千米以至11000米以上。大部海沟具有不对称的V字形横剖面。板块俯冲带的前端在地幔中熔融,形成岩浆,上升成为侵入岩体或喷出成为火山。它们露出海面,则形成弧形分布的列岛,称为岛弧,也叫火山弧。特别是在环太平洋带的西侧,即大陆与大洋交界的地方,构成岛弧海沟系。岛弧的凸面一般都是朝向大洋,岛弧的外侧即向大洋一侧,有海沟与其平行分布;岛弧的内侧即向大陆一侧,亦即在岛弧与大陆之间,常形成链状分布的较小的大洋盆地,叫边缘海。从岛弧外侧到内侧,可以看到海沟、岛弧或火山带、褶皱带等依次呈带状分布。特别是从外侧到内侧,地震活动十分频繁。在太平洋东岸也有海沟分布,但在海沟的内侧往往是与海岸平行的长条山脉,如海岸山脉、安第斯山脉等。这是大洋板块向下俯冲,而大陆板块向上仰冲因挤压而成的褶皱山脉。

图3 板块张裂及俯冲示意图

地缝合线:简称缝合线,两个大陆板块相向移动,它们的前缘互相碰撞,受到挤压强烈变形,构成褶皱山脉,使原来分离的两块大陆缝合起来,其接触线出露于地表,就称作地缝合线。如欧亚大陆和印度大陆之间原是古地中海的一部分,两个大陆板块相撞,地层褶皱,构造复杂,地壳变厚,形成喜马拉雅山脉。有人认为雅鲁藏布江或其以北地区为地缝合线所在位置,而喜马拉雅山脉则属于印度板块的一部分。目前印度板块仍在继续北移,这一带也是构造活动强烈和地震分布的地带。北美的阿巴拉契亚山脉、欧亚分界的乌拉尔山脉等也可能是古老的地缝合线。

剪切型边界——是岩石圈既不生长、也不消失,只有剪切错断的一种边界。一般比较平直,浅震活跃,如转换断层就属于这种性质的边界。

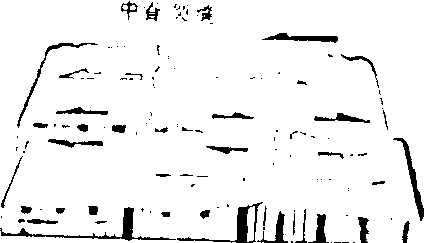

转换断层:差不多所有的大洋中脊都被一系列垂直于它的断层所切断,切成许多小段并互相水平错开,非常象横切中脊的平移断层。但是由于沿大洋中脊海底向两侧扩张,致使沿着断层的水平位移转换了性质,所以1965年J·T·威尔逊称其为“转换断层”。如图4所示,中脊被垂直它的断层给错开了,其错开方向如上下两个长黑箭头所示(左旋);但在中脊被水平错开以后,沿着中脊仍然向两侧扩张,如图中长白箭头所示。这样一来,水平错动不仅只发生在两段中脊之间,而且错动方向和性质也改变了,如两中脊之间的短黑箭头所示(由左旋改为右旋)。同时,在两段中脊的外侧,断层位移变成了同一方向(如短黑箭头所示),实际上这一部分断层等于消失已不再活动了。转换断层错动的距离可达数十、数百甚至数千公里。

图4 转换断层

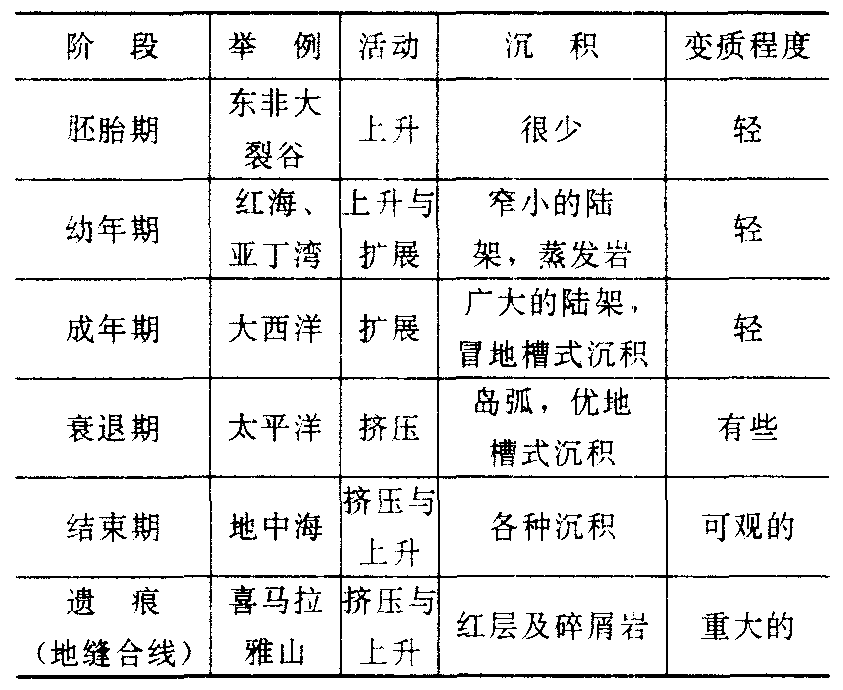

❸板块理论与大洋发展阶段: 根据板块理论,地壳断裂形成裂谷; 根据裂谷分布的特点又分为大陆裂谷、陆间裂谷和大洋裂谷三类。分布于陆壳上的裂谷称大陆裂谷,如东非裂谷、贝加尔裂谷等,它们属于裂谷发育的初期阶段,也是大洋发展阶段的胚胎期;分布于过渡型地壳上的裂谷称陆间裂谷,如红海、亚丁湾裂谷,它们属于裂谷发育的中间阶段,也是大洋发展阶段的幼年期;分布于洋壳上的裂谷称大洋裂谷,即所谓大洋中脊,它们属于裂谷发育的最后阶段,是大洋发展阶段的成年期 (如大西洋)。据霍尔姆斯估计,红海和亚丁湾如果继续扩张,扩张速度若以每年5厘米计,最多经过一亿年即可出现一个新的大西洋。太平洋是地球上最老的大洋,已处于大洋发展阶段的衰退期。地中海则代表大洋发展阶段的结束期,它是宽阔的古地中海经过长期变化后的残留部分,在塞浦路斯岛上至今还残留着大洋中脊的遗迹。至于地缝合线.则只代表大洋发展的遗痕,如南亚次大陆在中生代后长期北移,最后和欧亚大陆相撞击,合为一体,在两者缝合线的附近,由于挤压形成了巍峨的喜马拉雅山脉 (见表)。

大洋发展阶段

❹板块驱动力:是什么力量驱使板块进行运动,这是未完全解决的问题。通常的说法,认为在地幔中由于放射性元素蜕变产生的热分布不均,从而产生热对流现象,并且形成若干对流中心。在对流上升的地方,遇到岩石圈底,即向两侧水平分流,同时使岩石圈张裂,形成大洋中脊(或大陆裂谷),随之地下岩浆涌出,冷却凝固形成玄武岩新洋壳; 后涌出的地幔物质,又把已形成的洋壳向外推移。当移动的大洋壳遇到大陆壳时,就俯冲钻入上地幔中。俯冲带是对流下降的地方,一则由于洋壳比重大,二则由于位置低,乃因拖曳作用形成深海沟。在大洋壳向大陆壳俯冲的地方,好象一个漏斗,岩石圈的物质随着俯冲进入这个漏斗,逐渐为地幔所熔化,上升成为火山活动,并形成岛弧。大洋壳在中脊处诞生,到海沟岛弧带消失,一面生长,一面消亡,不断更新,大约每隔2亿年,海底全部更新一次。近年在海底测出许多热流量数据,发现在中脊部位热流量较高,是对流上升和地热的排泄口; 而在海沟部位热流量较低,是对流下降的地方。这一事实说明地幔对流是可能存在的。但也有人对地幔对流在理论上是否存在表示怀疑,他们认为地幔是固体,不能产生热对流,而热只能靠传导来传递,就象对铁加热那样。也有人认为在上地幔软流圈中可以产生物质对流,但有人认为软流圈粘滞系数太大,不可能产生对流。1972年,J·摩根提出 “地柱说”,在地幔中形成许多“热点”和“热柱”,炽热岩石上升的圆筒状地区称热柱,热柱在地表的投影即热点。热柱把岩石圈拱起形成圆丘,圆丘相连形成大洋中脊,使岩石圈板块由洋脊向两侧倾斜,在重力作用下产生滑动,推挤板块与板块碰撞,发生俯冲。也有人认为板块由中脊向两侧滑动,是因板块前缘冷却、加重、下沉引起的,这种下沉拖拉力比中脊的推挤力要大7倍。上田诚也(1975) 认为板块运动是许多力综合作用的结果。

❺板块构造与地震和火山: 如果把世界地震震中分布图同六大岩石圈板块图进行对比,可以看出世界震中分布几乎和世界板块的边界完全吻合,即大洋中脊或中隆 (海岭)、转换断层、深海沟及岛弧 (俯冲带)、地缝合线以及大陆裂谷等都是地震活动频繁的地带。而板块内部则没有或少有地震。但在板块不同的边界地带,地震带的宽窄和地震震级的大小不同: 如在拉张型边界 (洋中脊、裂谷带) 及剪切型边界 (转换断层),构造简单. 地震带窄,一般都是浅源地震(0~70) 公里,震级也小。在挤压型边界 (海沟、岛弧、俯冲带),构造复杂,地震带宽,从浅源到深源地震都有,而且其分布也有一定规律,即在海沟和岛弧之间多为浅源地震,地震频繁; 由海沟、岛弧向大陆方向震源逐渐加深,多为中源地震(70~300公里);再向里去则为深源地震(300~700公里)。它们构成一个连续面,以倾角45°±15°的坡度从海沟向大陆下面倾斜。美国地球物理学者贝尼奥夫认为这个地震带剖面相当于板块俯冲带,故又称为贝尼奥夫带。地缝合线也属于挤压型边界,如喜马拉雅山——雅鲁藏布江一带,地壳加厚,构造复杂,地壳十分活动,地震密集,浅源地震之外,并间有中源地震。从上可以看出,板块构造说是目前解释地震带分布的较完善的理论。

如果把世界火山分布同全球板块边界作一对比,同样发现二者几乎一致的规律,而板块内部则没有或少有火山活动。火山活动主要分布于以下三个地带:

大洋中脊火山带: 大洋中脊是地幔物质涌出的地方,喷发基性熔岩。在几处热点上有火山喷发活动,如冰岛火山、夏威夷群岛的冒纳罗亚火山等。随着洋壳不断产生和扩散外移,活火山逐渐熄灭变为海底死火山,所以近洋脊多为活火山,远洋脊多为死火山。常密集成群或排列成行,约呈对称形式分布于洋中脊两侧。

板块俯冲带和碰撞带上的火山带:主要分布于环太平洋带和古地中海的板块碰撞带。据研究,当板块俯冲到距地表150~200公里深时,板块因摩擦生热,致使部分板块熔融形成岩浆,上升喷出地表,大约刚好在距深海沟中心线150~200公里处生成火山,构成环太平洋火山圈。日本富士山、印度尼西亚的喀拉喀托火山、意大利的维苏威火山等都是这一带知名的火山。

大陆裂谷火山带:如东非大裂谷北段曾有多期岩浆喷发活动,形成埃塞俄比亚熔岩高原。此外,还有世界著名的火山如乞力扎马罗火山(5895米)、肯尼亚火山(5199米)等。

❻板块构造与造山作用:根据传统概念,一个地槽由于长期下沉,接受了巨厚的沉积;到了一定时期,终止拗陷和下沉,又转为回返上升,造成褶皱和断裂,并形成高耸山系。为什么一个地槽的回返可以导致地层的强烈褶皱,甚至形成远距离的推覆体,很显然,这些构造的产生有赖于地壳的水平移动。板块学说认为,当两个板块相向碰撞,会产生很大的挤压力,使陆块边缘沉积的地层发生褶皱;或一个板块对另一个板块向下俯冲或向上仰冲,从而构成褶皱带和巨大断裂,并形成山脉。如欧洲的阿尔卑斯山是推覆构造的典型地区,自南向北,前后四次形成大推覆体。这是非洲大陆板块和欧亚大陆板块互相碰撞的结果(地缝合线区)。又如喜马拉雅山是世界最高山脉,也是大陆板块对大陆板块碰撞的典型地区(地缝合线)。中生代时印度半岛与亚洲大陆中间隔着特提斯海(即古地中海)。印度陆棚北缘在中、新生代时进行冒地槽沉积。后来,印巴次大陆向北移动,并俯冲于欧亚板块之下。印度河及雅鲁藏布江就是沿着这个俯冲带切割而成的。目前在雅鲁藏布江以北又发现多条地缝合线,说明两个板块曾发生多次碰撞,碰撞的模式也比较复杂。

❼板块构造学说存在的问题:板块构造学说是综合许多学科的最新成果而建立起来的有关地球海陆形成和变迁的学说,是现代地学的最重要的理论成就,并被认为是地球科学的又一次革命。特别是它从大量海洋调查实际材料出发,对大洋壳的新生和消亡的过程作了详尽的论述,获得了最近两亿年来地壳变化的理论模式,从另一个侧面丰富了地质学的理论。但是,板块构造学说目前还不能解释所有的地质现象,例如:板块学说强调了古地磁学的成果,但大洋中脊两旁的地磁异常对称,在有的地方并非如此,如南大西洋和北印度洋情况就很不同;板块学说虽然对中生代开始以来大洋壳生长的情况作了说明,而对中生代以前的情况却缺乏解释;板块学说直到现在,注意力主要集中在海洋盆地和大陆边缘地带,但对大陆的内部状况却了解较少;板块学说关于地壳生长的机制主要是依据上部地幔的物质对流以及其他解释,然而这些都未得到可靠的论证。又如,根据板块构造的理论,厚达数十公里的大陆壳可以发生褶皱、挠曲等变动,而仅5~6公里厚的大洋壳为什么不会发生褶皱,而只作刚体运动?此外,既然大洋中脊是地幔物质上升形成新大洋壳的地方,海沟一岛弧带是大洋壳下沉、消失的地方,然而在东太平洋北部,两种情况却在一个地方同时出现。

这些争论和反对意见将有助于促进科学的发展。目前,地质学家对于大陆壳的古板块构造及其发展模式已经开始进行研究。例如,李春昱于1975年即对中国板块的构造轮廓及其划分提出初步意见,近年已经获得若干成果。

板块构造说

20世纪60年代以后出现的一种全球构造学说。认为地球表层是由为数不多、大小不等的岩石圈板块拼合起来的。每一个板块都“浮”在地幔的某些粘性层之上,彼此都能独立运动,并相互挤压、摩擦。板块运动时,许多动力活动常集中在其周边。一般认为,板块运动的动力来自地幔对流和海底扩张作用。已成为世界上最盛行的大地构造学说。

- 马书城是什么意思

- 马乳是什么意思

- 马乳是什么意思

- 马乳是什么意思

- 马二先生是什么意思

- 马二先生是什么意思

- 马云是什么意思

- 马云是什么意思

- 马云卿是什么意思

- 马云翔是什么意思

- 马云风是什么意思

- 马云龙是什么意思

- 马五哥与尕豆妹是什么意思

- 马五哥与尕豆妹是什么意思

- 马五哥与尕豆妹是什么意思

- 马五哥和尕豆妹是什么意思

- 马五哥和尕豆妹是什么意思

- 马五达是什么意思

- 马亚一家是什么意思

- 马亚文的释读是什么意思

- 马亦林是什么意思

- 马亨德拉是什么意思

- 马亨德拉是什么意思

- 马亮是什么意思

- 马亮是什么意思

- 马亮是什么意思

- 马人是什么意思

- 马人望是什么意思

- 马什是什么意思

- 马什是什么意思

- 马什是什么意思

- 马什是什么意思

- 马什巴什是什么意思

- 马什金是什么意思

- 马仁兴是什么意思

- 马仁圃是什么意思

- 马仁惠是什么意思

- 马介璋是什么意思

- 马介甫是什么意思

- 马从谦是什么意思

- 马仑是什么意思

- 马代伊是什么意思

- 马代姆·贝克是什么意思

- 马代尔纳是什么意思

- 马代托亚是什么意思

- 马以君(笔名崔驰)是什么意思

- 马以工是什么意思

- 马以思是什么意思

- 马以愚是什么意思

- 马仰人翻是什么意思

- 马仰人翻是什么意思

- 马仲是什么意思

- 马仲是什么意思

- 马仲安是什么意思

- 马仲川是什么意思

- 马仲殊是什么意思

- 马仲英是什么意思

- 马仲英是什么意思

- 马仲英是什么意思

- 马仲英是什么意思