屈原约前340—前278

屈原

战国楚人,我国文学史上第一个伟大诗人,楚国政治家。名平,字原,《离骚》中自称“灵均”、“正则”,楚王同姓贵族。出生于今湖北秭归。博闻强识,明于治乱,楚怀王时曾任左徒,受命起草《宪令》,且参与外交。主张修明法度,富国强兵,联齐抗秦。因受忌于令尹子兰、上官大夫靳尚和怀王宠妃郑袖,渐被怀王疏远,黜为三闾大夫,继而流放汉北。后怀王被骗入秦,顷襄王继位,昏庸有加,听令尹子兰之谗,将屈原再度放逐江南,流浪沅湘间二十余年,备受艰辛。时见秦楚交兵,楚屡丧师失地,又闻怀王囚死于秦,屈原觉前途无望,于前278年农历五月五日,自沉汨罗江(在今湖南东北部)而死。在长期流放中比较接近民间生活,愈益不满黑暗现实,彷徨山泽,忧国忧民,自伤无罪,寄悲愤于吟咏,写成大量纵横恣肆,惊心动魄的诗篇。最著者《离骚》、《天问》、《九歌》等。他是中国文学史上积极浪漫主义诗歌的奠基人。《离骚》是我国古代最长的一首抒情诗,通过回顾自身经历和探索未来,抒发热爱祖国,同情人民、追求光明的情怀,展示出刷新政治、与腐朽贵族集团坚决斗争的意志。《天问》构思奇特,于诗中一口气提出一百七十多问,从开天辟地,自然现象,到神话传说,历史事件,无所不问,峰峦叠起,层层深入,表现出对传统思想的怀疑,对真理的探索和朴素的唯物主义思想。《九歌》本为湘沅间祀神之乐而作,计十一篇。内《国殇》系悼念与赞颂为楚国战死将士之作。余多描写神灵间的眷恋,表现为深切的思念与所求未遂的哀伤。上述诗篇不仅思想性很强,艺术造诣亦甚高。诗中溶化神话传说,比喻奇妙,想象丰富,文辞绚丽,形象鲜明生动,富于积极浪漫主义色彩。诗体为独创的“楚辞体”,亦称“骚体”,“书楚语、作楚声、记楚地、名楚物”,句式长短参差,错落有致,比四言诗更能包含丰富的内容。总之,屈原所作《离骚》《九章》等篇反复陈述政治主张,揭露反动贵族昏庸腐朽、排斥贤能的种种罪行,表现了对楚国国事深切忧念和为理想而献身的精神。屈原的思想和作品对后世影响很大,鲁迅称其诗为“逸响伟辞,卓绝一世”。他的诗已译成多种文字,对中、外文学,特别是诗歌的发展,影响深远。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》二十五篇,其书久佚。后代所见屈原作品,皆出自刘向集辑之《楚辞》。屈原

戰國時楚國詩人,名平,字原。又名正則,字靈均,因主張聯齊抗秦,遭誹謗,兩次遭放逐。後見楚國政治腐敗,自己又無力去挽救,遂悲沉於汨羅江中。揚雄《羽獵賦》:“鞭洛水之虙妃,餉屈原與彭胥。”

屈原

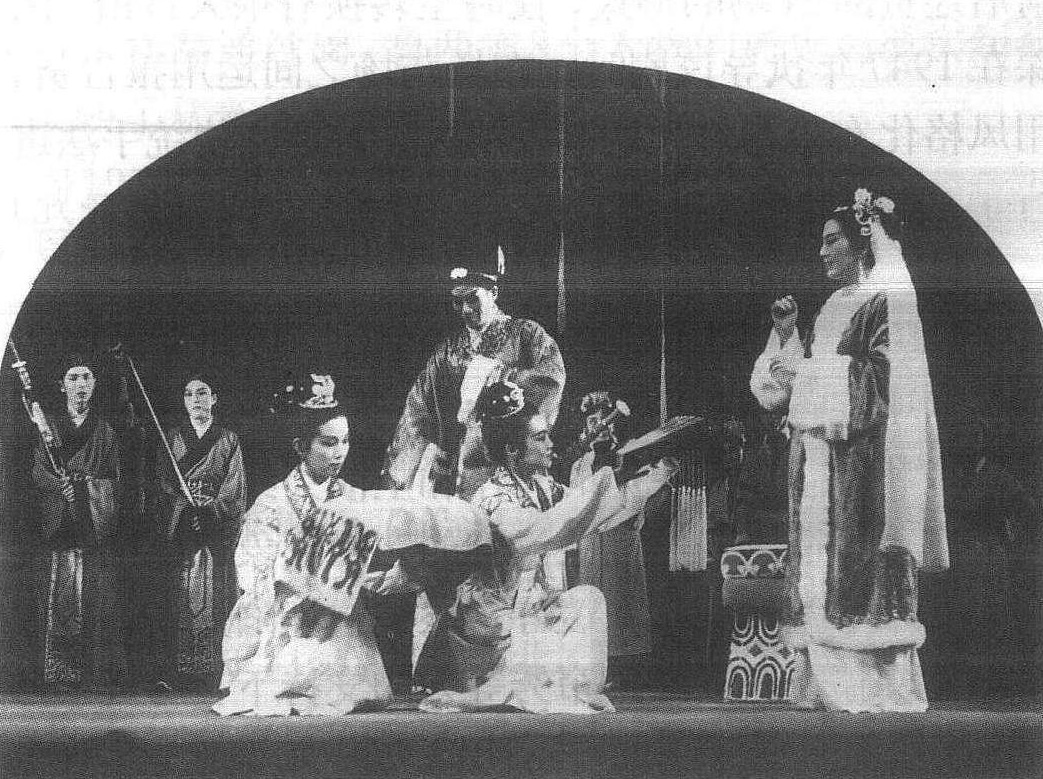

五幕历史剧。郭沫若编剧。重庆文林出版社1942年3月出版。第一幕通过屈原写《橘颂》,初露联齐抗秦还是绝齐事秦的争端。第二幕写屈原在“淫乱宫廷”罪名下蒙受不白之冤。第三幕写宋玉转向,靳尚等人散布谣言,引起屈原更大的悲愤。第四幕写屈原痛斥张仪,婵娟指骂南后。两人同时被捕。第五幕写婵娟被囚得救,屈原于东皇太一庙中呼雷吼电,剧情达到高潮。最后,婵娟误饮毒酒身死。屈原走向汉北,完成了“不屈不挠,为真理斗到尽头的主题”。剧本鲜明地塑造了一系列艺术形象。这里有爱国爱民、刚直无畏的政治家屈原,昏庸腐朽的楚怀王,狠毒自私的郑袖,妒贤嫉能的靳尚,阴险狡诈的张仪,趋炎附势的宋玉,天真纯洁的婵娟,等等。剧作成功地塑造了理想化的英雄形象,洋溢着诗一般的爱国主义激情。尤其是屈原的大段独白《雷电颂》,气势磅礴,一泻千里,使作品充满了强烈的浪漫主义色彩。

屈原

郭沫若历史剧《屈原》中的人物。他是楚国三闾大夫,光明磊落,正直不阿,热爱祖国和人民。战国后期,七雄争霸,他从楚国人民的利益出发,提出联齐抗秦的政治主张,却遭到投降派南后等人的抵制和反对。南后将他骗入深宫,诬他“淫乱宫廷”,接着又遭到一系列的冤屈和耻辱,激起了他极大的悲愤。他痛骂张仪是卖国求荣的小人、阴险的奸细。当楚怀王下令把他囚禁在太乙庙里时,屈原爆发出满腔怨恨的“雷电颂”,对黑暗世界进行愤怒的控诉,愿自己化作风、雷、电,把黑暗的宇宙劈开,把“一切罪恶的黑暗烧毁”。他渴望光明和自由,要“为真理斗到尽头”,表现出强烈的反抗精神。屈原的斗争失败后,打消了对楚怀王集团的幻想,决心同卫士到汉北去,同那里的人民一起斗争,抵御强暴,保卫楚国。屈原是作者对历史人物经过艺术加工处理的理想化的典型,具有强烈的时代精神。

屈原前340?—前278?

名平,字原,又自称名正则。字灵均。战国楚人,与楚王同姓,故里传为今湖北秭归。为人“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”。初甚得怀王信任,官左徒、三闾大夫。主张举贤授能,修明法度,改革政治,联齐抗秦。后遭贵族集团子兰、靳尚等谗毁,被怀王疏远,放逐汉北。顷襄王时更遭贬斥,长期流放沅、湘。顷襄王二十一年,秦兵攻破楚都郢,他痛感无力挽救楚国危亡,难以实现政治理想,传说于这年5月5日,愤而投汨罗江自尽。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》二十五篇,已佚。现存作品出自刘向辑集《楚辞》,计有《离骚》、《天问》、《九歌》(十一篇)、《九章》(九篇)、《远游》、《卜居》、《渔父》,其中《远游》以下三篇真伪尚有异说。另有《招魂》一篇, 《楚辞》属诸宋玉,近世学者则多断为屈作。近年有人怀疑历史上非有其人,但乏确证。屈原是我国历史上第一个伟大的爱国诗人和积极浪漫主义诗歌的奠基人,也是骚体这一新文学形式的创始者。其作品充满热爱祖国的深切情怀,追求进步理想的强烈愿望和批判腐朽统治的愤激心情。构思奇伟,想象奔驰,比兴手法独特,神话传说材料异常丰富,熔神话传说、日月风云、山川花草于一体,极富浪漫主义色彩。其人格、精神和艺术创造性,对后世具有长久而巨大的影响。

屈原

亦题《五花丝粽》。南朝梁志怪小说。吴均撰。载《续齐谐记》。《岁时广记》卷二十一、《太平御览》卷八五一、《艺文类聚》卷四、《事类赋注》卷四皆录载(文各有异)。吴曾祺《旧小说》、李格非等《文言小说》、李剑国《唐前志怪小说辑释》皆选录。屈原(约前340—前278),名平,战国楚人,仕怀王为左徒、三闾大夫,顷襄王时遭谗被放逐,后投汨罗江而死。本篇写他投水后成神等事。叙述:屈原于五月五日跳汨罗江,楚人哀念他,每年到这一天,便用竹筒装上米,投入水中以祭祀屈原。东汉建武年间,长沙区(ōu)曲白天忽见一读书人,自称是三闾大夫,对区曲说:“听说你正在祭祀我,太好了。但平时所赠给我的,常为蛟龙所偷食。现在若有什么东西要送给我,可用楝叶塞到上面,再用五色丝绳缠上。这两样东西,蛟龙最害怕。”区曲就照他的话做了。现在群众五月五日作粽子,并带楝叶及五色丝绳的风俗,都是汨罗江留下来的。故事表达了人们对其所敬仰的历史人物——屈原的怀念之情,说明了五月五日端午节的来由。作品的文字简约清丽,结构紧凑,故事动人,情节曲折。屈原神化士人遇区曲,写得委婉而入情入理。屈原自沉汨罗的传说,历史文献早有记载,汉初贾谊的《吊屈原赋》写道:“仄闻屈原兮,自沉汨罗。”稍后,庄忌的《哀时命》、东方朔的《士谏》都提及此事。至于屈原投汩罗江是在五月五日,宗懔的《荆梦岁时记》及《襄阳风俗记》(《太平寰宇记》卷一四五《襄州风俗》引文等亦皆记有。 至于五月五日纪念屈原的形式,不仅有本篇的五花丝粽,另外,他书尚记有“竞渡”(见《抱朴子》佚文、《襄阳风俗记》和《荆楚岁时记》注)戏等。屈原投江”事对后世影响较大。元人睢京臣、吴弘道皆有《屈原投江》杂剧(见《录鬼簿》),明徐应乾有《汩罗记》传奇(戏文),惜皆佚;清尤侗有《读离骚》杂剧,周乐清有《屈大夫魂返汨罗江》杂剧,张坚有《怀沙记》传奇等,皆存。

屈原

中国古代神话。《广汉魏丛书》本《续齐谐记》:“屈原五月五日投汨罗水,楚人哀之。至此日,以竹筒子贮米,投水以祭之。汉建武中,长沙区曲白日忽见一士人,自云三闾大夫,谓曲曰:‘闻君常见祭,甚善。但常年所遗,并为蛟龙所窃;今若有惠,当以楝叶塞其上,以彩丝缠之,此二物蛟龙所惮。’曲依其言。今五月五日作粽,并带楝叶、五花丝,皆汨罗之遗风也。”

屈原

五幕历史悲剧。郭沫若著。1942年1月11日夜完稿。初刊1942年1月24、25、27、28、30、31日, 2月4—7日重庆《中央日报》。1942年8月重庆文林出版社初版。文学集丛。1943年2月重排版。1945年1月重庆群益出版社渝1版。群益历史剧丛之一。1946年1月上海群益出版社第3版。群益历史剧丛之二。

屈原

五幕六场话剧。郭沫若著。初载于1942年1月24日—2月7日《中央日报》副刊。重庆文林出版社1942年3月初版。剧作取材于战国时代著名爱国诗人屈原的故事。全剧以代表爱国力量的屈原同代表卖国势力的南后等人之间的矛盾斗争作为开展戏剧冲突的中心线索,抓住形成人物悲剧性格的关键时刻,把屈原的坎坷一生概括在一天之中。成功地塑造了屈原这个伟大的政治家、杰出的诗人的艺术典型,表现出不屈不挠,为人民坚持真理,奋斗到底的主题。作品“是借了屈原的时代来象征我们当前的时代。” (郭沫若《序俄文译本史剧〈屈原〉》)屈原爱国忧时,虽受诬陷、被囚禁,几乎遭暗害,而始终不屈服;婵娟追求真理,光明磊落,勇于献身;南后为一已私利,玩弄权术,陷害忠良,卖国求荣;宋玉趋炎附势,投机钻营,不惜出卖灵魂,媚敌投敌,所有这一切,都把历史事实同现实生活里反对侵略、反对投降、反对独裁的政治斗争联系在一起,而结尾屈原听命于人民,和仆夫一起到汉北去了的安排,不仅是剧中屈原性格发展的必然结果,也“隐喻”着光明是在中国共产党领导的抗日民主根据地。剧作的上演在重庆引起了强烈反响,受到广大观众和戏剧工作者的热烈欢迎。全剧以“桔颂”起,以“桔颂”止,形成一条贯穿始终的情感发展的内在线索,使全剧结构浑然一体;而剧情的发展则依据历史和生活的真实,大起大落、奇中有真,使全剧起伏跌宕。在戏剧人物形象的塑造上,作者从“失事求似”以“发展历史的精神” (郭沫若《历史·史剧·现实》)的创作原则出发,在大处不违背历史真实的前提下,运用各种艺术手法,对历史人物进行艺术再创造,成功地塑造了一系列融历史人物与艺术典型于一体的形象。整部剧作艺术想象丰富,抒情气氛浓烈,气象浑穆,意境广阔,语言激越而奔放。并配合剧情的发展,插入抒情短诗和民歌,其中由一千七百余字组成的抒情独白《雷电颂》,气势磅礴,感情激昂,具有强烈的艺术感染力,取得十分突出的演出效果。这些都使郭沫若早期创作的浪漫主义精神,重放异彩。作品体现了郭沫若历史剧的创作原则和艺术追求,不仅是郭沫若历史剧的代表作,也是中国现代文学史和戏剧史上的著名作品。曾被翻译成多国文字出版,在日本、苏联等国家上演,享有很高的国际声誉。

屈原

郭沫若的历史剧《屈原》的主人公。屈原是我国的历史文化名人,剧本选取他被谗见逐前后的悲剧故事,集中写他的一天,用来概括他的一生。在剧本里,战国时代政治家屈原,因为看到“老百姓都想过人的生活,老百姓都希望中国结束分裂的局面”,便主张联齐抗秦,由楚国来实现统一。但是他的这种政治理想,不仅受阻于“散纵连横”的秦国君臣,而且被扼于昏庸无能的楚王和嫉贤忌能的同僚。他的对手,有奸诈的秦使张仪,信谗的楚怀王,狠如毒蛇的南后郑袖,以卑劣手段害贤固位的靳尚,还有贪图富贵而不讲气节的宋玉。戏剧的矛盾冲突象网一般张开,他先是中了郑袖的毒计,再是受到靳尚的诽谤,继而又被宋玉出卖,并见辱于巧言令色的郑袖、张仪。凡此种种,都通过闇弱无能、不辨贤愚的楚怀王而成了屈原的陷阱。但是悲剧的演进,却显示了屈原光明磊落、高洁独立的品格。明知怀王昏庸,他仍尽了规劝之责: “大王,我可以不再到你宫廷里来,也可以不再和你见面。但你以前听信了我的话一点也没有错。……你如果照着这样继续下去,中国的大一统是会在你的手里完成的。”这是屈原的历史悲剧性格的一个开掘点,历史的进步性与局限性竟溶合得难解难分了。最后他被幽禁于东皇太乙庙中,于是爆发出了“雷电独白”。“向雷电泄愤一景本来就是从(屈原所撰的)《天问》篇得来的暗示”(《〈屈原〉与〈厘雅王〉 》),它在剧本中出现,正符合他的悲剧性格的逻辑发展。屈原形象的诗情化、悲剧精神的战斗化,在这里获得了不可缺少的戏剧笔墨。剧作者在写这个戏时, “全中国进步的人们都感受着愤怒,因而我便把这时代的愤怒复活在屈原时代里去了”(《序俄文译本史剧〈屈原〉》)。在震惊中外的皖南事变之后, “主张联合,反对分裂”的历史时代情绪既与当前的“政治气氛”合拍,屈原的形象便成为鼓舞人们战斗的力量。它是郭沫若“代表国统区人民对国民党黑暗统治的控诉”。

屈原前339—前278?

名平,字原,后人多称其字,或尊称屈子。屈原为楚之同姓贵族,其先封于屈,因以为氏。博闻强记,明于治乱,娴于辞令,深得楚怀王信赖。二十馀岁即任左徒,入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。东使于齐,以结强党。怀王使其造为宪令,以图变法。属稿未定,宠臣上官大夫靳尚欲夺之,不与。谗于怀王,谓屈原自夸其功,遂见疏。秦患楚、齐交好,令张仪入楚,诈许怀王以商於之地六百里,而楚绝齐后,张仪竟食言。怀王十七年(前312),伐秦,败绩。乃复用屈原使齐修好。怀王十八年,秦复与楚亲,怀王誓欲得张仪。仪至楚,厚赂靳尚,设诡辩于宠姬郑袖。怀王惑之,释张仪。屈原使齐返,劝怀王杀张仪以绝秦,追之不及。后楚复背齐合秦,放流屈原于汉北。怀王二十八年,秦与齐、韩、魏共攻楚,怀王恐,乃质太子于齐,复召屈原使齐求和。怀王三十年,秦约楚怀王会盟于武关,屈原谏以秦虎狼之国不可信,不如毋行;怀王不听,人秦,为秦留为人质以求割地,不从,后遂客死于秦。怀王为秦所扣留后,顷襄王嗣位,弟子兰为令尹。子兰使上官大夫靳尚谗屈原;顷襄王怒,再次放流屈原于江南地区,时屈原年已五十馀。顷襄王二十年(前279),秦将白起攻楚,次年,陷郢都。屈原国破家亡,悲愤不能自已,南行,自沉汨罗江。年约六十馀。屈原生当七雄争霸之世,外主抗秦,内求美政。其志不伸,屡遭谗陷,流放凡十馀年,忧愁幽思内结,发而为文章。《汉书·艺文志》录“屈原赋二十五篇”,汉人以之与宋玉、唐勒、景差等人作品并称“楚辞”。今本《楚辞》为刘向、刘歆父子编定,计《离骚》一篇、《九歌》十一篇、《天问》一篇、《九章》九篇、《远游》、《卜居》、《渔父》各一篇,恰符二十五篇之数。然此二十五篇是否皆屈原所作,《九歌》何以为十一篇等问题,近世学者,多有考证而颇难论定。《离骚》为屈原代表作,为我国古代篇幅最巨之抒情诗,历叙家世、政见、被谗,上下求索,神游天地,以致其忠君爱国、九死未悔之志。《史记》本传引刘安《离骚传》,称“‘国风’好色而不淫,‘小雅’怨悱而不乱,若《离骚》者,可谓兼之矣”,作品文辞瑰丽、想象丰富,兴寄超远。《九歌》本楚国民间巫觋祀神之曲,经屈原加工改作,除《国殇》热烈慷慨外,率皆感情深挚、文辞优美,风格凄迷窅渺,为最具楚地民俗特色之作。《九章》各篇,非写于一时一地,思想、风格略见参差。自屈原而后,“诗”、“骚”遂同为我国古诗渊源,而骚体又兼为赋体之先河。今存楚辞注本,以东汉王逸《楚辞章句》为最早。北宋洪兴祖《楚辞补注》先列王注于前,复加疏证补充于后。《补注》行世,《章句》单本乃稀见。南宋朱熹《楚辞集注》八卷附《楚辞辩证》二卷,虽有穿凿,而大体简明透彻。清王夫之《楚辞通释》、蒋骥《山带阁注楚辞》、戴震《屈原赋注》亦各有特色。近人游国恩《离骚纂义》、《天问纂义》荟萃众说,排比考校,最为便用。主要事迹见《史记·屈原列传》、游国恩《屈原》。

屈原

诗人研究著作。今人陆侃如撰。本书是作者早期研究屈原的一部著作,共包括“屈原评传”、“屈原集”和“附录”三个部分。在“屈原评传”中,陆氏依据《史记》、《新序》以及屈原的作品,对屈原的生卒年、任职时间以及楚辞中各篇作品的创作年代和真伪问题进行详细考证。陆氏认为,屈原生于公元前343年,颇不同于其他各家之说。此外,“屈原评传”还结合屈原生平事迹,给作品系年,并认为屈原作品只有十一篇,其中,《橘颂》、《离骚》、《抽思》、《悲回风》、《惜诵》五篇作于楚怀王时期;《思美人》、《哀郢》、《涉江》、《怀沙》、《惜往日》、《天问》六篇作于顷襄王时期。在“屈原集”里,作者把“屈原评传”中认定的这十一篇作品,分为上、下两卷,怀王时期五篇为上卷,顷襄王时期六篇为下卷。在“附录”中,陆氏主要参以他本,校定这十一篇作品的错简、错字以及衍文等情况。又根据江有诰《楚辞韵读》注音,纠正时下注音的谬误。此外,还对江氏注音有所补充。本书1923年由亚东图书馆出版,1925年再版。

屈原约前340—约前278

名平,字原;又自云名正则,字灵均。战国楚人。我国最早的大诗人。与宋玉并称“屈宋”。与贾谊并称“屈贾”。初辅佐楚怀王,曾任左徒、三闾大夫,主张举贤授能,实行美政,联齐抗秦。后遭谗去职。因秦国以武力迫楚,怀王复用屈原使齐。不久怀王受骗亲秦,屈原再遭排斥,放逐汉北。顷襄王时屈原长期放逐江南沅、湘一带,始终眷顾楚国、系心楚王。顷襄王二十一年,秦兵攻破楚国郢都,屈原悲愤绝望,投汩罗江而死。《汉书·艺文志》著录屈原赋二十五篇,今知较为可靠的作品为《离骚》、《九歌》十一篇、《九章》九篇、《天问》、《招魂》等。

索引:屈原、屈平,正则,灵均,大夫、三闾大夫。

《屈原》

汉学家费德林于1986年出版著作《屈原》(科学出版社,莫斯科,156页)。全书分成论屈原创作的来源和对创作本身的分析两大部分。在“作者的话”中,费德林详细回顾了自己研究屈原的始末。他认为屈原创作来源于中国神话和《诗经》,因而在本书的前半部分包括“论中国神话”和“诗经”两章。

“论中国神话”一章又分成四节:“中国神话的题材特点”、“世界和地球上生命的起源”、“中国神话里的文化英雄”和“传说中的大地之题材”。作者指出:“不了解中国神话不但极难理解某些中国古代诗歌(包括屈原诗)和散文的实质,而且也极难评论中国中世纪文学的特点”。

“诗经”一章也分成四节:“国风”、“雅和颂”,“诗经的诗学”和“诗经的音乐性”。对《诗经》作了深入的分析。

本书的后半部分也有两章,有一章是介绍“屈原的生平”,另一章为“文学遗产问题”,分别就《离骚》、《天问》、《招魂》以及“其他诗篇”(如《九章》包括《惜诵》、《涉江》、《哀郢》、《抽思》、《怀沙》、《思美人》、《惜往日》、《橘颂》、《悲九风》)等作了论述。

书后附有《离骚》的俄译。该诗系先由费德林逐字逐句翻译成俄文,再由著名女诗人阿赫玛托娃按诗的韵律修改定稿,迄今是该诗最为完美的俄译本。

费德林研究屈原除了撰写专著,还翻译屈原的作品。1954年出版,1956年再版的《屈原诗集》就是由他和阿利克谢耶夫、艾德林等翻译的,书中选译了《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《卜居》、《渔父》等名篇。

屈原约前340-前278

名平。又名正则。字灵均。战国时楚人。出身贵族,曾任三闾大夫。我国最早的浪漫主义诗人,著有诗作《离骚》、《九章》等。屈原主要的作品是诗,但其中包含深刻的哲理及美学思想。他的美学思想中体现了对人格的自由追求,强调了美与善的统一,表现了仁爱精神和入世精神。尤其是他诗作中奇丽的幻想,激越的感情,原始的活力,表现了当时北方儒家理性主义与南方巫术文化相结合的美学意蕴。

屈原

屈原的诗歌,从内容到形式都有极大的开拓性、创造性。比之《诗经》,其文甚长,其思甚幻,其旨甚明,其言甚丽;在表现手法上,屈原把赋、比、兴巧妙地糅合成一体,大量运用“香草美人”的比兴手法,把抽象的品德、意识和复杂的现实关系生动形象地表现出来;在语言形式上,屈原作品突破了《诗经》以四字句为主的格局,每句五、六、七、八、九字不等,句法参差,起伏跌宕。屈原之作,“逸响伟辞,卓绝一世”,“其影响于后来之文章,乃甚或在‘三百篇’之上”(鲁迅《汉文学史纲要》)。

离骚①

帝高阳之苗裔兮②,朕皇考曰伯庸③。

摄提贞于孟陬兮④,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮⑤,肇锡余以嘉名⑥;

名余曰正则兮⑦,字余曰灵均⑧。

纷吾既有此内美兮⑨,又重之以修能⑩。

扈江离与辟芷兮(11),纫秋兰以为佩(12)。

汩余若将不及兮(13),恐年岁之不吾与(14)。

朝搴阰之木兰兮(15),夕揽洲之宿莽(16)。

日月忽其不淹兮(17),春与秋其代序(18)。

惟草木之零落兮(19),恐美人之迟暮(20)。

不抚壮而弃秽兮(21),何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮(22),来吾道夫先路(23)!

屈原

江渎,楚屈原大夫也。唐始封二字公,宋加四字公,圣朝加封四字王,号 “广源顺济王”。

《月令广义·岁令》 一:

江神即楚大夫屈原。

屈原

屈原

屈原(约前340—约前278)名平,字原,又名正则,字灵均。战国时期楚人。其政治理想是“美政”,即圣君贤相的政治和民本思想。楚怀王时,因其“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,曾任左徒、三闾大夫之职,参与议论国事。政治上对内主张改革弊政,修明法度,举贤授能;对外主张联齐抗秦。受到小人谗毁、排挤,被放逐到汉北鄂渚九年。到顷襄王即位,更被放逐到更远的沅湘流域。顷襄王二十年(前279),秦将白起攻楚,次年攻破郢都。因见国破家亡,自己的理想不能实现,遂自沉于汨罗江。

屈原是我国第一位伟大的浪漫主义诗人,是楚辞的创立者和代表作家。其主要作品:《汉书·艺文志》著录25篇,未列具体篇目;东汉王逸据刘向辑本作《楚辞章句》,屈原名下作品计有《离骚》、《橘颂》、《天问》、《九歌》、《九章》等。《渔父》、《卜居》为后人伪托,但仍不失为佳作。

屈原作品思想深刻、感情强烈、形式优美。从内容到形式都有极大的开拓性、创造性。内容上,反复倾诉对祖国的眷恋、对美好政治理想的热烈追求,蕴涵着深厚的爱国主义感情。形式上,善于把赋、比、兴巧妙地糅合成一体,大量运用“香草美人”的比兴手法,把抽象的品德、意识和复杂的现实关系生动形象地表现出来。语言上,突破《诗经》四字句为主的形式,句法参差,起伏跌宕,创造出一种崭新的诗体——“楚辞体”。屈原的创作,形成了中国古代第一个浪漫主义高峰,对后世产生了广泛而深远的影响。

屈原

屈原

屈原

战国时期楚国伟大爱国诗人、楚辞的创立者和代表作家。生卒年不详,生活于楚怀王、楚顷襄王时代,学术界据《离骚》“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”二句推测其出生年月日,诸说不一;又据《哀郢》、《怀沙》诸篇推测其卒年月日,亦无确证。《史记》有传。名平,字原。屈氏与楚王同姓,楚武王子瑕食采邑于屈,因以为氏。屈原年轻时曾得怀王信任,任左徒,史称“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”,入则与怀王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。上官大夫与之同列,心害其能,谗于怀王,主怒而疏屈原。改任三闾大夫,掌王族三姓,曰昭、屈、景。屈原疾王听不聪,谗谄蔽明,邪曲害公,方正不容,忧愁幽思而作《离骚》。其后秦惠王欲伐齐,令张仪厚币委质事楚,诱以商、於之地六百里,使楚绝齐。怀王贪而信张仪,遂绝齐,结果受骗。怀王怒而伐秦。秦大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,取楚汉中地。怀王十八年(前311),秦割汉中之半以和楚,怀王说:“愿得张仪,不愿得地。”于是张仪又至楚,用事者靳尚、宠姬郑袖使怀王释去张仪。时屈原使齐刚回,谏怀王杀张仪,怀王悔而追张仪,不及。怀王二十八年(前301),秦与诸侯兵击楚,杀唐昧,取重丘;次年,秦复攻楚,大破楚,杀二万,景缺死。三十年(前299),秦再伐楚,取八城。时秦昭王欲与怀王会。怀王欲行,屈原谏曰:“秦,虎狼之国,不可信,不如毋行!”怀王之子子兰力劝王行,怀王果行,卒被扣留。楚立其子,是为顷襄王,以其弟子兰为令尹。顷襄王三年(前296),怀王客死于秦而归葬,“楚人怜之,如悲亲戚”,楚人由是怪子兰而肯定屈原之判断。子兰则唆使上官大夫向顷襄王诽谤屈原,顷襄王怒而将屈原从放任外所的汉北之地,迁逐到江南地区。屈原“上洞庭而下江”,辗转沅、湘一带,故都日远,长年不复,“被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁”,于无可奈何之际,自沉于汨罗江中。屈原身处社会动荡、兼并频仍之过渡时代,其思想受儒家、法家、道家等诸子影响而自成一家,所追求的“美政”内容为:君臣契合、举贤授能,“循绳墨而不颇”,或以为尚含“联齐抗秦”之外交策略。屈原作品,据刘向、刘歆父子校定、王逸作注之本,有25篇,即《离骚》、《天问》、《九歌》(11篇)、《九章》(9篇)、《远游》、《卜居》、《渔父》。据《史记》司马迁语,还有《招魂》。或以为《大招》亦为屈原所作,又有人怀疑《远游》、《卜居》、《渔父》以及《九章》的4篇(《惜诵》、《思美人》、《惜往日》、《悲田风》)非屈原作。姜亮夫认为,屈原作品可分三类解读,《离骚》、《九章》等为一组,大都有事可据,带有自传性,乃情愫与事实之纠合。《天问》为一组,是屈原思想与学术造诣、批判精神的表现。《九歌》为一组,从民间祀神乐曲整理、加工而来,是代人或代神表述,更多地显示出南楚文学传统的痕迹。《离骚》、《九歌》两组,构成屈原作品的基本风格。其创作既吸收了《诗经》、《尚书》、神话传说、民间乐歌的精华,又从内容到形式“自铸伟辞”。屈原作为中国文学史上第一个富于个性、富于独创的诗人,既与“日月兮齐光”,又衣被百代,鲁迅《汉文学史纲要》称,“其影响于后来之文章,乃甚或在‘三百篇’以上”。他的思想、精神、操节、思维模式、理想追求以及作品的象征手法、浪漫风格,对后代均产生过深远影响。本世纪六十年代,屈原曾被推举为“世界文化名人”,受到广泛纪念。以屈原及其作品为主要研究对象的楚辞学,已有二千多年的历史,累积为中国古典文学研究中的“显学”。自战国至东汉陆续编纂辑补而成之《楚辞》,以屈原作品为主,现存最早版本为刘向、刘歆父子校、王逸注的《楚辞章句》本。

屈原

❶楚辞研究专著。今人郭沫若著。该书写于1935年“沪难三周年纪念日”,应开明书店之约撰写。郭氏说过,“虽然我不曾自比过歌德,但我委实自比过屈原”(《创造十年》)。后来又说过,“根据我自己现实生活的经历,我具体地体验了屈原流放生活的滋味及其热爱祖国的心情。”(1956年岩波文库日文版史剧《屈原》“作者的话”)所以他将研究屈原与现实斗争结合起来,严谨考证之中有特殊时代的情感寄托。他论定,屈原生于前340年正月初七,卒于前278年五月初五,凡62岁。屈原之死“是在楚襄王二十一年”,那时秦将白起已攻陷楚国郢都,并取了洞庭、五湖、江南,屈原是面对国破家亡的惨状才自杀的。所以郭氏认为“屈原的自杀是殉国,并不是殉情”。是书还对廖平、胡适的“屈原否定论”予以了批驳,强调了“屈原的存在”。并称屈原“是最伟大的一位革命的白话诗人”、“言行一致的爱国诗人”。认为屈原作品创作为三个时期:一、早期创作。有《橘颂》、《九歌》、《招魂》,作于楚怀王去世之前。二、放逐之作。约50至62岁放逐阶段,有《悲回风》、《惜诵》、《抽思》、《思美人》、《天问》。三、临终之作。62岁时二至五月份作《哀郢》、《涉江》、《离骚》、《怀沙》、《惜往日》等。此书出版后,当年8月三十三期《人间世》发表何其若《评<屈原>》一文,称赞《屈原》是“研究文学中的伟作”。1935年上海开明书店出版。

❷楚辞研究专著。今人游国恩著。本书为三联书店发行“中国历史小丛书”之一种,约三万七千余言,凡八篇,一、导言;二、诗人的降生;三、那时的国际形势和楚国外交;四、斗争和失败;五、放逐和自沉;六、诗人的歌唱;七、作品评价;八、结论。为一种普及性的知识小册子,1953年生活·读书·新知三联书店版。六十年代初期,中华书局“知识丛书”编委会指定游氏撰《屈原》。游氏则让其助手金申熊(开诚)以游氏1953年三联书店本《屈原》为基础,参考解放前写的另一本《屈原》、1957年古典文学出版社出版的《楚辞论文集》以及新发表的有关论文,进行整理加工,写出初稿;然后由游氏审阅修改,最后定稿。有1963年中华书局“知识丛书”本。1980年中华书局重排出版,“重版前曾经作者作了一些必要的修改”。此书虽为普及读本,亦概括了游氏关于楚辞的主要见解。书末“附录”《楚辞注本十种提要》,简洁明了。金开诚《楚辞选注》(北京出版社1980年版)将此“附录”收入《选注》,并在“前言”中说明,1962年选注者在为业师游国恩先生起草《知识丛书·屈原》时,写了“《楚辞注本十种提要》,作为该书的附录。现略加修改,移置本书”。但曹道衡、沈玉成整理编辑的《游国恩学术论文集》(中华书局1989年版),亦收入此篇。崔富章《楚辞书目五种续编》在介绍《屈原》时,注明《楚辞注本十种提要》为“金开诚撰”。

❸楚辞研究专著。今人陆侃如著。陆侃如(1903—1978),字衎庐,原名雪成。江苏海门人。1926年毕业于北京大学中文系,1927年毕业于清华大学研究院,1927年至1932年任上海中国公学中文系主任和安徽大学教授,1932年考入巴黎大学文学院,1935年获文学博士学位。回国后继续从事教育工作,先后任燕京大学中文系主任、中山大学师范学院教务主任、东北大学文学院院长等。建国后,历任山东大学图书馆馆长、副校长、全国政协委员等。陆侃如研治中国古典文学五十年,素以治楚辞学、中国文学史及《文心雕龙》著称于世。其所著述如《屈原》、《中古文学系年》以及与冯沅君合著的《中国诗史》、《中国文学史简编》、与牟世金合著的《文心雕龙选译》等,均得学界较高评价。另有龚克昌、牟世金编选的《陆侃如古典文学论文集》行世(上海古籍出版社,1987年1月版)。楚辞研究主要成果有《读〈读楚辞〉》、《屈原评传》、《汉人论〈楚辞〉》、《屈原与宋玉》、《宋玉评传》等。该书为陆氏早年的一部著作,包括三部分:《屈原评传》、《屈原集》、《附录》。《屈原评传》凡二万言,包括《任职与去职》、《初放与遇罚》、《再放与自沉》、《余论》、《屈原年表》五部分。《序例》称“考证占十分之七以上”,定屈原生于公元前343年,《橘颂》作于怀王十年屈原任左徒时,《惜诵》作于怀王二十四年,《离骚》是前315年初次被谗外放时作,《哀郢》、《涉江》作于顷襄王六年再放之后。陆氏还提出,屈原作品只有11篇,其中作于怀王朝5篇,次第为《橘颂》、《离骚》、《抽思》、《悲回风》、《惜诵》;作于顷襄王朝的6篇,次第为《思美人》、《哀郢》、《涉江》、《怀沙》、《惜往日》、《天问》。而认为《九歌》(11篇)、《远游》、《卜居》、《渔父》、《招魂》、《大招》非屈原作。《屈原集》则对《屈原评传》考定的11篇作品分为二卷,上卷5篇,指作于怀王朝的;下卷6篇,指作于顷襄王朝的。按次第排列,分行分节写过,并加标点校勘。《附录》包括《校勘记》(指屈赋11篇)、《古音录》、《著者可疑的作品》(指非屈作16篇)。其《古音录》依钱玄同说,补正江有浩《楚辞韵读》。姜亮夫《楚辞书目提要》云“陆氏实无所发明也,存此亦所以存钱夏(玄同)”。《屈原》1923年亚东图书馆出版,1925年再版。上海古籍出版社1987年出版《陆侃如古典文学论文集》,收录《屈原评传》及《附录》“屈原年表”、“屈赋校勘记”、“屈赋古音录”。

❹楚辞研究专著。今人丁冰著。本书是黑龙江人民出版社《中国古典作家丛书》之一,该丛书“是包括二十几位作家的普及读物”,以评价作家生平、思想和创作为主,重点在于从作家的实际出发,力求反映作家的艺术风格和独创性。此书前有《出版说明》,末有《后记》。正文分六部分:1.在时代潮流中飘摇和沉没的楚国;2.一颗明星的升起和陨落;3.博采英华,独放幽馨;4.根深叶茂的楚辞,承前启后的诗篇;5.雄视千古文坛,哺育历代作家;6.他为自己建立了一座非人工的纪念碑。丁氏运用广泛搜集的资料和前人研究成果,结合对作家留传下来的作品的研究,为屈原撰写了这本“评多传少”的评传。全书文笔洒脱流畅,可读性强。1982年由黑龙江人民出版社出版。

❺楚辞研究专著。今人王世昭著。是书先叙屈原先世,次述屈原生平,继论《楚辞·九歌》,末附屈原年表。作者肯定屈原是中国历史上最伟大的思想家、政治家、诗人,对人类社会很有贡献。屈氏与楚国历史很有关系,司马迁《史记》叙述屈原的生平是可信的。作者在整理屈原的作品后,认为《远游》确是屈原所作,《九歌》与《离骚》及《九章》有其共通的地方,即是皆有儒家思想,也有道家思想。最后,作者推断屈原死于楚顷襄王二十一年,享年六十六岁。本书叙述屈原生平时,尽量引用屈原作品,使读者略知作品之写作年代,惟采摭、论析资料,偏于泥古者也。1979年台北河洛图书出版社出版。

❻楚辞研究专著。今人詹安泰著。詹安泰(1902—1967),曾用笔名祝南、无盦。广东饶平人。广东大学中国文学系毕业,1938年任中山大学教授、中文系主任。解放后,担任中山大学教授、古典文学教研室主任。詹氏长期从事古典文学的教学和研究,写过许多古典文学方面的论著,有关《楚辞》的专著有《屈原》、《离骚笺疏》。《屈原》一书是作者1955年8月至1956年2月根据“旧编的讲义作底稿”撰写而成。全书共10章,内容涉及三个方面:屈原的生平事迹(包括时代、家世、思想);《楚辞》的艺术成就;《九歌》、《离骚》、《天问》、《九章》单篇分析。当代楚辞学家姜亮夫曾高度评价此书说,“从历史的角度去研究屈原,过去的成绩也很不少,我比较欣赏詹安泰写的《屈原》,他在这方面的研究很细心,而且材料掌握与分析都表现一种客观的负责的态度。”(《楚辞今绎讲录》,北京出版社,1981年10 月版)如关于屈原的思想归属,“说屈原完全是属于某一思想体系的人物,那就很难说。因为就屈原作品中所表现的思想来考察,他的思想是相当复杂的,而且是有矛盾的。它和阴阳家、道家、儒家、法家的思想都有合有不合”,并认为屈原的政治思想,是受吴起思想影响的,本质上是儒家,而思想具有法家的色彩。詹著《屈原》于1957年7月由上海人民出版社出版。

屈原

(6次) 战国时期楚国伟大的爱国诗人。约生于公元前340年,卒于公元前277年。曾任左徒、三闾大夫。对内主张改革政治,对外主张联齐抗秦。但他的进步主张和措施,遭到楚国旧贵族势力的反对,屈原长期被党人群小所诬陷迫害。楚怀王听信谗言,屡次贬谪放逐屈原,屈原最后自沉汨罗江殉志。他创作的《离骚》等优秀作品,不仅充分表达了他的爱国思想与进步主张,而且在艺术形式方面突破前人,使楚辞这种新兴的文学样式臻于完美。屈原是楚辞的代表作家,他的思想与作品对后世影响很大。~既放《卜》《漁》 ~曰吾宁悃悃款款《卜》 ~曰举世皆浊我独清 ~曰吾闻之《漁》仄闻~兮《弔》 ~沉于汨罗《哀》

另见[冤屈]

屈原qū yuán

中国古代伟大的爱国诗人(前353~前283年),名原,字平,战国时期楚王室同姓贵族,青年时曾供职于兰台(收藏图书秘籍和供文人学士从事著述的楚朝廷机构)。楚怀王十年(前319年),任左徒之职。他对外主张“联齐抗秦”,对内主张政治改革。受命草拟宪令,因妨害了楚国贵族利益,加之秦国离间,于怀王十六年被免去左徒之职,担任教育王族子弟的三闾大夫。楚怀王十八年,因楚国接连败于秦,屈原通过淖滑(也作昭滑)向怀王讲说利害,怀王又派屈原使于齐,恢复齐楚邦交,并派淖滑相于越,至怀王二十年灭越。怀王二十四年,被流放汉北,其间创作了《离骚》、《抽思》、《惜诵》、《思美人》和《天问》、《招魂》、《卜居》、《渔父》。怀王二十八年发生齐楚垂沙之战。两军夹泚水而军达六个月。年底,齐宣王卒,齐湣王立,立逼齐军强伐南楚,楚军大败,其将唐昧死。由于战争的责任,引起楚国朝廷各派对立情绪争强,从而导致了主张联齐抗秦的庄蹻起事,此即所谓“兵殆於垂沙,唐昧死,庄蹻起,楚分而为三、四”(《荀子·议兵》)。在这种情况下,朝廷从汉北召回屈原,使使于齐,质太子以与齐平。怀王三十年,怀王入秦被扣留,顷襄王继位,屈原再次被流放江南之野。其间创作了《涉江》、《哀郢》、《怀沙》等作品。顷襄王十六年(前283年),顷襄王与秦昭王会于楚故都鄢郢,屈原感到楚国灭亡之势已定,遂投汨罗江而死。其作品尚有《橘颂》、《大招》及《九歌》。其生平《史记》有传。《 卜居》:“屈原既放三年。”

屈原qū yuán

〖名词〗

屈原(约前340—约前278)。我国最早的大诗人。名平,字原;又自云名正则,字灵均。战国楚人。楚怀王时任佐徒、三闾大夫。后遭靳尚等人诬陷,被放逐。顷襄王时再遭谗毁,谪居江南。他既无力挽救楚国的危亡,又深感政治理想无法实现,遂于农历五月五日自投汨罗江而死。《离骚》是他的代表作。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》二十五篇,其书久佚。后代所见屈原作品,皆出自刘向辑集的《楚辞》(22)。《卜居》:屈原既放,三年不得复见。——屈原已经被放逐,三年不能够再见楚怀王。《屈原列传》:屈原者,名平,楚之同姓也。——屈原名叫平,是楚国王族的同姓。《屈原列传》:屈原至于江滨,被发行吟泽畔。——屈原到了江边,披散头发在江边一面走,一面吟咏。

屈原约前339—278

战国时期政治家、诗人。姓屈,名平,字原。在《离骚》中自名正则,字灵均。楚国人。先祖为楚武王之子,受封于屈。其后代世任楚王室显职。楚怀王时,屈原任左徒,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”(《史记·屈原列传》。因主张联齐抗秦,受谗遭贬,改任三闾大夫。楚襄王时再被谗谤去职,遭流放,长期在沅、湘流域流浪。此时作了大量诗歌。后秦兵攻陷楚国郢都后,激于孤愤,自沉于汩罗江。所著诗歌有《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《远游》、《卜居》、《渔父》等,收入西汉刘向校定本《楚辞》中。他重视道德,《怀沙》:“重仁袭义”,《桔颂》:“秉德无私”。在道德修养方面,提倡内省端己,《远游》:“内惟省以端操”,《桔颂》:“闭心自慎”。强调人应该坚持真理,寻求真理,《离骚》说:“屈心而抑志”,“忍尤而攘诟”,也要正道直行,决不“变节以从俗”(《思美人》)。认为善是自求的和内在的,《抽思》说:“善不由外来兮,名不可以虚作。”他的作品中充满着爱国悼民的爱国主义精神,《离骚》留下了震撼千古的名句:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”;“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”。屈原在其伟大诗赋中以杰出的艺术手法表达的对美好理想的追求,对人民安居乐业与对和平的渴望,对后世影响极大。“中华民族的尊重正义,抗拒强暴的优秀精神,一直到现在都被他扶植着”(郭沫若语)。1953年屈原与拉伯雷、马蒂等,被世界和平理事会定为世界四大名人。

《屈原》

五幕历史剧。作者郭沫若。写于 “皖南事变” 之后,最初发表于1942年1月24日至2月7日重庆《中央日报》副刊,同年由文林出版社出版单行本。同年4月由中华剧艺社在重庆首次演出,导演陈鲤庭,演员金山、白杨、张瑞芳、顾而已等。剧本在战国时代七雄纷争、楚国面临着重大政治抉择的历史背景下,通过屈原一天多的活动,强烈地表现了屈原正直不阿、独立不倚的爱国主义精神。他在遭到南后、张仪、靳尚等人的诬蔑陷害时,仍不改初衷,屡进忠言,希望楚怀王以国家民族和人民大众的长远利益为重,奋起抵抗秦国的侵略。但忠而遭忌,他被逐出朝廷。剧中第五幕第二场屈原的长篇独白、著名的 《雷电颂》,强有力地表达了屈原为坚持真理正义而战,九死不悔的精神,传诵广远。剧本借古讽今,有力地表达了人民大众团结抗战的要求,鞭挞了国民党反动派对内镇压革命人民、对外媚敌投降的反动政策,极大地鼓舞了人民大众的斗志,击中了敌人的要害。剧本的发表和上演,在当时作为反动政府陪都的重庆激起强烈的反响。剧本从创作到演出,得到周恩来同志的关怀和支持。周恩来同志在同年4月召开的庆祝《屈原》 演出成功的会议上,指出: “在这场战斗中,郭沫若同志立了大功。”

《屈原》

5幕历史剧。郭沫若作于1942年。连载于1942年1、2月《中央日报》副刊。1942年由中华剧艺社在重庆首演,金山主演。写战国时代爱国诗人屈原,为楚国的利益而主张联齐抗秦,却遭到南后郑秀、上官大夫靳尚的诬陷,被免去官职,囚于东皇太乙庙中。南后欲毒死屈原,放火焚庙。婵娟英勇牺牲,使屈原获救。屈原义愤填膺,出走汉北。

屈原

战国时代楚国诗人,政治家。世界四大文化名人之一。《史记》称屈原名平,字原。《离骚》中自称名正则,字灵均。生于约公元前339年。据刘向、王逸校注,屈原的作品有《离骚》1篇,《天问》1篇,《九歌》11篇,《九章》9篇,《远游》、《卜居》、《渔父》各1篇,共25篇。另外有《招魂》1篇,众说不一。其中长诗《离骚》共有2400多字;《天问》共370句,涉及170多个有关自然现象、古史传说等问题。相传公元前278年阴历五月初五自沉于汨罗江中。

043 屈原前340—前278

战国时期政治家、诗人。名平,字原;又自云名正则,字灵均。出身楚贵族。初佐楚怀王,任左徒、三闾大夫。在政治上,主张应“明法度”,举贤授能,富国强兵,联齐抗秦。因遭贵族子兰(怀王幼弟)、郑袖(怀王宠姬)谗害去职。顷襄王时数遭放逐,流浪沅、湘20余年,忧国忧君,自伤无罪,寄悲愤于吟咏,作《离骚》、《九章》等诗篇,反复陈述其政治主张,揭露楚贵族统治者昏庸腐败、排斥贤能的作为。前278年,因国都郢为秦攻破,遂投泪罗江而逝。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》25篇,久佚。汉刘向辑《楚辞》,保留其部分著作。

071 屈原

战国时诗人、思想家。主张彰明法度,举贤授能。因放逐,接近人民,对黑暗现实不满。因楚国政治腐败、首都被秦兵攻破,深感政治理想无法实现,约在前278年5月5日投汨罗江而死,后该日成为纪念他的传统节日——端午节。所作《离骚》、《天问》、《九章》等篇,反映出他的伦理思想。爱国忧民,追求进步,坚韧不屈,敢于献身。对天命观提出质疑,“阴阳三合,何本何化”,“天命反侧,何罚何佑”。他主张重仁袭义,秉德无私,借橘树品质寄喻自己“受命不迁”,“横而不流”,“深固难徙”的气节;愤世嫉俗,喟然叹曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。” (《史记·屈原贾生列传》)

029 屈原前340?—前278?

我国最早的大诗人。名平,字原; 又自云名正则,字灵均。战国楚人。做过左徒、三闾大夫,主张改革政治,联合抗秦。遭谗言,被放逐,长期流浪于沅、湘流域,比较接近人民生活,对黑暗现实愈益不满。楚国灭亡后,自投汨罗江而死。所作《离骚》、《九章》、《九歌》等篇,反复陈述他的政治主张,揭露反动贵族昏庸腐朽,排斥贤能的种种罪行。表现了对楚国国事的深切忧念和为理想而献身的精神。他在吸收民间文学艺术营养的基础上,创造出骚体这新形式。其作品富于积极浪漫主义精神,对后世影响很大。《汉书·艺文志》著录《屈原赋》25篇,其书久佚,后代所见屈原作品,皆出自刘向辑《楚辞》。

149 屈原

五幕新编历史话剧,郭沫若作。写于1942年1月。该剧取材于我国伟大的爱国诗人屈原的生平事迹,但剧本并未写屈原的全部生活,而通过屈原一天的经历,概括了他的一生,表现了他的性格全貌。表现了进步力量同以上官大夫、南后为代表的统治集团的斗争。剧本集中刻画了屈原的高风亮节和坚定不移的斗争性格。他虽遭到郑袖、靳尚甚至怀王一次次的诬陷、打击、迫害,但始终大义凛然,毫不畏惧,敢于当面正告怀王,斥责他将要成为祖国的罪人。最后他被关进东皇太乙庙,等于宣判了死刑,但他仍毫不屈服,继续同邪恶势力进行殊死的斗争。他对风雷电的呼唤和歌颂,充分展示他反抗黑暗、渴求光明、热爱祖国、关心人民的崇高思想境界。剧中,婵娟的性格也是光彩夺目的。她是屈原精神的继承者,是屈原性格的有力陪衬。楚怀王、郑袖、靳尚这些反面人物写得也较有特色,在他们可恶的卑鄙阴险嘴脸的反衬下,更显示出屈原性格的崇高、伟大。在艺术上,该剧出色地运用了革命浪漫主义创作方法,塑造了理想化的英雄人物,洋溢着充沛的爱国激情,巧妙地使用了象征的夸张手法,抒情独白增强了剧作的诗意。

屈原约前339—约前278Qu Yuan

战国后期诗人,政治家。名平,字原。楚国人,与楚王室为同姓。近代学者考订其生辰为楚威王元年(前339) 正月十四日。据《离骚》中自称,其祖先为颛顼高阳氏,是古代西方的一个部落首领。高阳氏六世孙季连,姓芈,是楚国的创业始祖。其后代熊通,为楚武王,武王子瑕,封于屈地,遂以屈为姓,屈原即出自这一支。其父名伯庸。据郦道元《水经注》引袁崧《宜都山川记》,其故里在今湖北省秭归县东北。

屈原为人博闻强记,明于政事,娴于辞令,楚怀王时,任左徒之职,参与了内政和外交事务,很受信任。怀王令他制订法令条文,草稿未定,上官大夫要夺去看,屈原不给。他就向楚王进谗言,使屈原被疏。这时秦国派张仪入楚,以土地诱使怀王绝齐亲秦,怀王绝齐后秦又食言,不给楚国土地。怀王大怒,发兵攻秦,导致兵败地失,于是召回屈原,令其使齐,恢复两国关系。但不久又改变主意,放逐屈原到汉北。其后怀王受骗入秦被拘,客死秦国。其子顷襄王继位,以子兰为令尹。屈原痛恨子兰劝怀王入秦,子兰遂唆使上官大夫向顷襄王谗毁屈原,把他放逐到江南。屈原目睹楚国日削,忧心愁悴,作诗以抒愤懑,终因无可奈何,自投汨罗江而死。此外,他还任过三闾大夫之职,负责教育公族子弟。

屈原怀抱着进步的政治理想,希望楚王效法前圣,励精图治,爱民施德,举贤授能,修明法度,使楚国走上富强之路。为此,他与邪恶的腐朽势力进行了不屈的斗争,直至献出生命。他是楚辞的奠基人,也是文学史上最伟大的浪漫主义诗人之一。其作品有《离骚》、《九章》、《天问》、《招魂》、《九歌》等23篇。《离骚》是自叙性抒情长诗,主要表现了诗人为实现理想而不懈求索、顽强斗争的过程。《九章》包括《惜诵》、《涉江》等九篇作品,内容与《离骚》相近。《天问》是对历史和自然现象的疑问。《招魂》或云为作者是宋玉,但一般认为是屈原为楚怀王招魂而作。《九歌》是在楚地民歌基础上改编而成的祭神歌舞。另有《远游》、《大招》、《渔父》3篇,或以为是屈原的作品,但多数人认为是后人仿作。

屈原通过上述作品创造了一种自由灵活的新诗体——楚辞,使我国诗歌在《诗经》四言诗的基础上前进了一大步;他发展了《诗经》的比兴手法,开创了文学史上借香草美人以抒情寄讽的传统;其作品带有浓厚的理想色彩,感情强烈,想象奇特,境界瑰丽奇伟,是古代浪漫主义诗歌的源头。屈原对中国文学的发展产生了重要影响,其光辉人格和崇高精神也成为后人学习的楷模。

本世纪50年代,屈原被推举为世界文化名人,受到各国人民的纪念。

《屈原》quyuan

五幕历史剧。作者郭沫若。写于1942年1月,1942年3月出版。剧本根据《史记·屈原贾生列传》的记载和诗人屈原伟大爱国主义的悲剧生涯,描写了屈原从祖国人民的利益出发提出的“联齐抗秦”的正确主张同以南后为代表的楚国统治集团“绝齐降秦”的投降主义主张之间的尖锐斗争。屈原的正确主张不仅未被楚怀王采纳,反而遭到楚国贵族的迫害。但屈原始终不屈地坚持正义、坚持斗争,剧本以他的学生婵娟的惨烈牺牲和屈原悲壮出走汉北结尾。剧本写于“皖南事变”后不久,祖国再次面临分裂的严重关头,作者以大无畏的胆略鲜明地表达出反对分裂投降,主张团结御侮,诅咒黑暗和倒退,讴歌光明和进步这一具有强烈现实意义的主题,愤怒鞭挞了蒋介石反动统治的卖国行径,唱出了整个中华民族不畏强暴、争取解放的心声。

剧本成功塑造了屈原这位伟大的爱国诗人和坚贞正直的政治家的形象,深切的爱国爱民思想和英勇无畏的斗争精神,是屈原这一形象性格特征的核心。剧本采用穿插、吟诵《桔颂》、《雷电颂》等抒情诗的独特形式,赞美了屈原高洁的情操,抒发了他内心的满腔忧愤,强化了他深沉而激越的性格特征,使这一形象光彩照人,内涵丰富。剧本还塑造了忠贞纯洁的婵娟、屈从变节的宋玉和阴险毒辣的南后等人物形象,这些各具特色的艺术典型,从不同侧面烘托了屈原的鲜明性格,深化了剧本的主题。剧本取材于战国时期合纵抗秦的历史故事,但着眼于现实,表现出直接为抗日战争服务的鲜明倾向。剧中人物既源于历史又高于历史,以大胆的虚构和想象揭示历史人物身上的现实精神,并把人物放在重大的矛盾冲突中展现其性格特色,达到了历史真实与艺术真实的统一。剧本反复穿插的《桔颂》、《雷电颂》等抒情诗,不仅为全剧增添了浓郁的抒情浪漫色彩,而且鲜明地突出了剧本的主题和人物性格。剧本还以悲惨壮烈的历史气氛来映现严峻残酷的现实局势,展现出一种古今相通的宏大气魄。

《屈原》体现了郭沫若历史剧创作的基本风格:不拘泥于历史成说,敢于对历史题材进行大胆的艺术再创造,以鲜明的现实倾向挖掘历史题材中的现实精神,并以强烈的现实精神为思想基础,形成了更为成熟的浪漫主义抒情格调——气势磅礴、构思精巧、色彩绚丽、感情浓烈。《屈原》不仅是郭沫若历史剧创作的最优秀的代表,而且也是当时乃至整个现代文学史上众多历史题材作品的杰出代表。中学语文课本节选了该剧的《雷电颂》作为重点课文,从某种意义上说,《雷电颂》就是屈原形象的化身,是屈原精神的象征、性格的体现。

屈原

旧时在民间传说中被人格化的江神。屈原是战国时期楚国的大夫,因爱国而受谗,后愤而投江自尽。千百年间,世人一直怀念、敬仰他。以屈原为江神之观念,想即由此萌生。自汉宣帝定五岳四渎常祀之礼,唐、宋封四渎为公、王之后,世人便以真人实其位。以屈原充江神,始见于明代。如《月令广义·岁令一》称:“江神即楚大夫屈原。”《三教源流搜神大全》卷二亦称:“江渎,楚屈原大夫也。”

屈原公元前340—约前278Quyuan 约

战国时期浪漫主义诗人。名平,字原。楚国人。贵族出身,曾任楚的左徒、三闾大夫。他对楚国的命运很关心,想改革政治,使楚国富强,还想联合齐国共同抵抗强秦。一度得到楚怀王的信任,但受到上官大夫的嫉妒,遭受谗言,被免官流放。周赧王十七年(公元前298),楚怀王死,子顷襄王立。已返楚的屈原再次受到大贵族的排挤,被流放江南。面对楚王的昏愦,政治的腐朽黑暗,屈原感到自己的政治理想不能实现,楚国已到了无可挽救的危亡时刻,遂于周赧王三十七年(公元前278)五月初五投汩罗江自杀。后世人民为了纪念屈原,在每年的五月初五(端午节)这一天,都举行龙舟竞赛,并投角黍在江中。屈原在文学上的主要成就是他在长期的流亡过程中所创造的一种新的诗歌体裁,即“楚辞”。楚辞是利用民间歌谣的形式用楚国的方言写成的诗歌。屈原作品中最著名的《离骚》就是用楚辞的体裁创作的一首长篇抒情诗,它想象丰富,感情真挚,表达了屈原对楚国和人民的热爱。屈原的作品还有《九歌》、《天问》、《九章》、《招魂》等,其中有不少篇章都是借用美丽的神话形式,生动而形象地表达了他对祖国的热爱和对腐朽的贵族统治的愤怒,使语言艺术发展到一个新阶段。

屈原约公元前339——约前278Quyuan

战国后期楚国诗人、政治家。名平,字原。与楚国王室同宗,因祖先被封在屈地,所以以屈为姓。据 《史记·屈原贾生列传》记载,屈原在楚怀王时任左徒之职, 最初很受怀王信任, 参与了楚国的内政和外交, 并主持了更定法令的工作。他关心国家前途,同情民生疾苦,主张对内励精图治, 举贤授能,对外联齐抗秦,使楚国走上富强之路。后来他受到保守势力谮毁, 被楚怀王疏远。楚怀王受骗入秦,被秦国拘留, 死在秦国。其子顷襄王继位, 又把屈原流放到江南。屈原见楚国日益衰败,忧愤交加, 投汩罗江而死。屈原是楚辞的奠基人。他的作品有 《离骚》、《天问》、《九歌》、《九章》和 《招魂》等篇。《离骚》是带自叙性的长篇抒情诗。诗中表现了屈原对进步理想的不懈追求、对黑暗势力的顽强斗争,表达了对祖国的深厚感情和遭谗受贬的满腔悲愤。作品激情澎湃, 充满了奇异的浪漫色彩, 在文学史上占有突出地位。《天问》是屈原被放逐之后,走进楚国先王之庙和公卿祠堂,见到墙上的壁画,对宇宙和历史问题发出的奇问,借以抒发愤懑。《九章》包括不同时期所作的九篇作品, 从不同角度表现了诗人的生活经历和思想品质,内容接近《离骚》。《九歌》包括十一篇作品,是屈原在楚地祭神歌舞的基础上改造而成的, 带有浓厚的巫风色彩和浪漫气息。《招魂》也有人认为是宋玉所作, 诗中以奇特的想象描绘上下四方如何可怖, 铺叙了楚国的美好, 呼唤“魂兮归来”,曲折地表现了对楚国的热爱。另外, 有人把 《远游》、《卜居》、《渔父》等篇也当作屈原的作品。屈原开创了古代浪漫主义的诗歌传统。他的作品感情炽热深沉,想象奇特,色彩绚丽,境界瓌玮,具有强烈的艺术感染力。他大大发展了 《诗经》的比兴手法, 大量运用香草美人、虬龙鸾凤等奇异生动的形象喻志寄讽,作品风格深婉蕴藉, 韵味无穷。他在楚地民歌的基础上创造了自由灵活的新诗体,使我国古代诗歌在《诗经》四言诗的基础上大大前进了一步。楚辞的形式、风格和艺术技巧对后代文学影响十分深远。另外,屈原的崇高精神和光辉人格也使无数后人受到熏陶和激励,成为中华民族的宝贵精神财富。本世纪50年代,屈原被推举为世界文化名人, 受到了各国人民的纪念。

屈原约公元前339—前278年Quyuan

名平,字原。战国时期楚国政治家和思想家,大诗人,《楚辞》的代表作者。楚怀王时,曾任左徒,“入则与王图议国事,以出号令,出则接遇宾客,应对诸侯”(《史记·屈原列传》),深得信任。极力主张内变法以图强,外联齐以抗秦。因触犯权臣利益而遭谗见疏,被谤去职,放逐江南。当楚国危亡无法挽救时,投汨罗江而死。其诗歌作品“逸响伟辞,卓绝一世”(鲁迅语)。他有深刻的伦理思想。屈原推崇道德,“重仁袭义”,讲善修德,认为高尚的道德比个人的生命更为重要。他反复称颂古代的圣君贤臣,贬斥昏君佞臣,认为只有修道有德者才能享国,那些“非义”、“非善”者是根本不可“服用”的。在个人与国家的关系问题上,屈原把国家利益放在个人利益之上。他对其祖国怀有“深固难徙”(《桔颂》)的感情。他以国家的兴亡、民族的安危为己任,力图通过怀王来革新图强,实现“美政”,而全然不计个人的进退得失。“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩”(《离骚》)。他的爱国思想的主要内容就是“存君兴国”(《史记·屈原列传》),而其“存君”乃是为了“兴国”,故其爱国思想无疑地包含了对人民的深切同情和关怀。其道德修养论的核心就是“修”。他不仅一般地讲“信”、“直”、“端”、“勇”、“中正”和“清白”等道德品质,而且还专门谈了“纯粹”、“祗敬”、“耿介”的君德和“忠诚”、“廉贞”、“节中”的臣德。他说:“善不由外来兮,名不可以虚作”(《抽思》)。还说一个人之所以由好变坏,都是“莫好修之害也”。认为道德品质的培养和保持都依赖于经常不懈的道德修养。在具体的修养方法上,屈原偏重于内求,主张“闭心自慎”(《桔颂》)、“内惟省以端操”(《远游》)。屈原言行一致,注重道德实践。他明知忠言直谏于己不利,但为了楚国始终“忍而不能舍”。他嵚崎磊落,正道直行,勇于追求真理,维护正义。纵然“屈心而抑志”、“忍尤而攘诟”(《离骚》),也要坚守自己高尚的信念和节操,决不“变节以从俗”(《思美人》)。屈原最关注的是为政者的道德。其伦理思想,是建立在个体自觉的道德修养基础上的政治道德论。

《屈原》

作者郭沫若。1941年创作,1942年由中华剧艺社在重庆首演,以后多次被搬上舞台。

作品取材于战国时代楚国诗人屈原的事迹。作者将屈原一生的起落集中在一天的时间里,写出屈原与以楚怀王为首的统治集团的矛盾。以南后引诱屈原不成,阴谋陷害为主线,以屈原的弟子宋玉变节攀附权贵,而侍女婵娟却代屈原误饮毒酒而死为陪衬,生动地表现伟大诗人屈原忧国忧民、不畏强暴、磊落坚贞、大义凛然的崇高品质。剧中,屈原在暴风雨中的独白“雷电颂”铿锵激越,情感奔放,显露了作者的文学才华与丰富的历史知识。

这部剧作是中国现代话剧史上浪漫主义历史剧中的杰作,也是郭沫若的代表作。

《蔡文姬》

屈原约前339~约前278

战国时期楚国诗人、政治家,名平,字原,是楚王同姓贵族,青年时担任左徒、三闾大夫等职。他博闻强记,很受楚王宠信。他针对当时楚国日益衰落而秦国日益强大的形势,提出选贤任能,联齐抗秦的主张。但他由于得宠被妒忌,又由于这些主张触犯了保守贵族的利益,所以遭到他们的反对和排挤。保守贵族造谣中伤屈原,屈原被楚王疏远,最后流放汉北。公元前278年,秦将白起攻破楚国都城郢都,楚国危亡。传说就在这一年农历五月五日,屈原满怀忧愤沉汨罗江自杀。民间传说 “端午节”就是为纪念屈原而来。屈原是中国文学史上第一个伟大的爱国诗人,在楚地民歌基础上创立了“楚辞”这种新体诗,而且成为代表作者。他的作品据汉代刘向、刘歆父子校定和王逸的《楚辞》章句记载,有25篇,其中 《离骚》最有名,成为古典诗歌积极浪漫主义传统的源头。他的诗歌内容丰富,篇幅宏大,构思奇特,用大量神话传说来反映现实和个人政治理想。他的刚直不阿、宁死不屈、坚持节操的光辉品格,影响了后代很多文学家和政治家。在20世纪,屈原曾被推为“世界文化名人”而受到广泛纪念。

《屈原》

是郭沫若著名的5幕历史剧,同时也是郭沫若戏剧创作成就最高、影响最大的代表作品。《屈原》写成于1942年1月,发表在1942年1月和2月的《中央日报》上,同年3月由重庆文林出版社出版发行,后收入《沫若文集》第三卷与 《沫若剧作选》中。剧本以我国战国时期的楚国爱国诗人屈原的一生为创作素材,以战国后期七国争雄为历史背景,以楚怀王对秦国外交策略上的两种不同观点的斗争,作为全剧的主要线索,从中构成以屈原为代表的爱国路线与以南后为代表的卖国路线之间的尖锐而强烈的戏剧冲突,成功地塑造了屈原这一爱国诗人的典型形象和其他人物的生动形象。在 《屈原》 中洋溢着炽热的爱国主义激情,渗透着强烈的时代精神。作品以两千多年前发生在楚国的这幕悲剧,象征着抗日战争后期国统区的黑暗社会现实,有力地鞭挞了国民党反动派迫害爱国进步人士的罪恶行径和卖国政策,热情讴歌了爱国主义精神。《屈原》在创作上,不拘泥于历史细节的真实,而是发展了 “历史的精神”。剧本在艺术上,具有突破性和创造性,达到了很高水平。当时 《屈原》在重庆上演时,轰动了整个山城,周恩来给予了这部话剧以高度的评价,并称赞作者在与国民党反动派的斗争中,“在戏剧舞台上打开了一个缺口”。《屈原》的成功成为郭沫若戏剧创作上的一座里程碑,解放以后,还曾多次上演,至今魅力不衰。

屈原

历史剧。郭沫若作。写于1942年。描写楚国主张联齐抗秦的三闾大夫屈原与楚王宠姬郑袖卖国投降势力的斗争,赞颂了屈原崇高的爱国主义精神和伟大人格,具有强烈的现实意义。作者从屈原生活中选取最有戏剧性的事件,把情节浓缩于一天,结构紧凑,情节紧张动人,充满浓郁的诗意。为作者历史剧的代表作,也是中国现代文学的杰出作品。

屈原约前340—约前278

中国最早的诗人。名平,字原。又自称名正则,字灵均。战国楚人,故里传为今湖北秭归县。是与楚王同姓的贵族。初辅佐怀王,历任左徒、三闾大夫。力主彰明法度,举贤授能,联齐抗秦。在同保守贵族子兰、靳尚等人的斗争中,遭谗去职。顷襄王时被放逐,长期流浪在沅湘流域,因而接近人民,对黑暗现实日益不满。秦兵攻破楚都郢之后,痛感无力挽救祖国的危亡,政治理想不能实现,于是投汨罗江自杀。据《汉书·艺文志》载,有赋25篇。见于《史记·屈原贾生列传》者,仅《离骚》、《天问》、《招魂》以及《九章》中的《哀郢》、《怀沙》。东汉王逸《楚辞章句》所辑屈赋篇数与《艺文志》相同,但《远游》、《卜居》、《渔父》诸篇真伪,尚有异说。《招魂》虽也有争议,但近人多认为出自屈原之手,而非宋玉。代表作《离骚》,强烈地表达了进步的政治理想,愤世嫉俗的高洁品格,热爱祖国和人民的炽热感情和献身精神。此后,骚体便成为一个新的诗歌样式。

屈原

见“文学”中的“屈原”。

屈原

郭沫若的话剧剧作。1942年首演于重庆。见“现代文学”中的“屈原”。

屈原约公元前340—约前278

战国末期的诗人、政治家、“楚辞”的创立者和代表作家。屈原名平,字原。丹阳(今湖北秭归)为其故里。楚国宗室贵族。屈原学识渊博,明于治乱,娴于辞令,任楚怀王左徒时,颇受信任与重用,与怀王商议国事,制定政策,发布号令,接待宾客,应对诸侯,是国王左右的近臣。他主张举贤荐能,修明法度,联齐抗秦,自求自保,却遭贵族集团的强烈反对,被逐出朝廷,流放汉北。一度被召回,又出使齐国。由于抨击黑暗时政,曾触怒楚王宠弟子兰,宠臣靳尚,被顷襄王逐到沅、湘一带。其时,楚国政治极危,国事日衰,当秦将白起攻破楚国的郢都之后,见楚国的前途无望,遂于公元前278年旧历5月5日投汨罗江自尽。在流放中,抑郁悲愤,写下了许多著名诗篇,其作品据《汉书·艺文志》记载有赋25篇,篇目据东汉王逸《楚辞章句》所辑屈赋篇数与之相符,计有《离骚》、《天问》、《九歌》11篇、《九章》9篇、《远游》、《卜居》、《渔父》。《离骚》是他最重要的代表作品,是我国古代最长的一首抒情诗。有人认为《招魂》、《大招》也是屈原所作。但其中《远游》、《卜居》、《渔父》和《九章》中的《惜往日》、《悲回风》等篇的真伪问题,尚有分歧意见。他的作品写出了他忧国忧民的心情和政治理想不能实现的愤懑,也揭露和斥责权贵们乱纪误国的罪行。他的一生与楚国的黑暗势力作了顽强的斗争。屈原在南方文化的基础上创造出“楚辞”这种诗体,造成了中国诗歌的第二个高峰,开辟了中国诗歌由集体创作到个人独立创作的新时代,开创了中国浪漫主义诗歌的传统。他的作品直接孕育了汉赋,并深刻影响了历代诗人创作,对中国文学史的发展具有深远的影响。屈原是中国第一位伟大的诗人,于1953年被世界和平理事会推举为世界文化名人。

屈原

历史剧。作者郭沫若。1942年1月写成。同时期完成的历史剧还有《棠棣之花》、《虎符》、《高渐离》、《孔雀胆》和《南冠草》。当时正值皖南事变后,国统区的政治环境险恶,作者以戏剧借古喻今,以古喻今,以此来揭露和控诉反动派的罪行,鼓舞人民的斗争意志。《屈原》是作者历史剧中成就最高、影响最大的代表作之一。其演出在国统区曾产生了巨大影响。剧本内容是以战国时代楚国的爱国诗人屈原为主线,以楚怀王对秦国外交上两条路线斗争为全剧的情节线索,构成了代表爱国的屈原和代表投降的南后等人之间的戏剧冲突,从而成功地塑造了屈原这一文学典型和一系列鲜明的人物形象。热情歌颂了为祖国和人民不畏强暴,坚持斗争的爱国主义思想。《屈原》在戏剧结构上极紧凑,以写屈原生活中紧张而激烈的一天,屈原的伟大人格、坚贞的爱国之心,光辉灿烂的一生全都聚集在这一天。表现了作者高度的艺术概括能力。另外,作者以诗人的情怀写诗人,使全剧充满了忧郁的抒情色彩,洋溢着奔放的热情,具有诗剧的格调。

屈原约前340-约前278qū yuán

《本草纲目》谷部第25卷粽(4)。人名。战国楚人,名平、字原,又自云名正则,字灵均。我国最早的大诗人,做过左徒、三闾大夫,学识渊博,主张彰明法度,举贤授能,东联齐国,西抗强秦。著有《屈原赋》。

屈原约前340—前278

战国后期思想家和诗人。名平,字原,又自云名正则,字灵均。楚国贵族,初辅佐怀王,做过左徒、三闾大夫。学识渊博。主张对内彰明法度、举贤任能,对外联齐抗秦。因遭谗毁,被怀王疏远去职,顷襄王即位后,又被放逐江南,流落沅、湘流域。秦兵攻破楚都后,投汨罗江自杀。作《离骚》、《九章》等,反复陈述其政治主张,揭露反动贵族的昏庸腐朽、排斥贤能的种种罪行,流露出对楚国命运的忧虑及为理想献身的精神。其《天问》对宇宙起源、自然现象、社会历史等传统观念,提出了一系列疑问,体现出朴素的唯物主义思想。《九歌》等诗篇清新凄艳,幽渺情深。在吸收民间文学艺术营养的基础上创造出骚体形式,开中国文学史上积极浪漫主义的先河,对后世影响极大。鲁迅评其诗“逸响伟辞,卓绝一世”,“其影响于后来之文章,乃甚或在《三百篇》以上。”

屈原

屈原 (公元前340—前278),名平,字原,又自云名正则,字灵均,战国时楚国大臣,著名政治思想家、伟大爱国诗人。据 《离骚》 和司马迁 《史记·屈原列传》 知其为楚氏族传说的始祖高阳氏的后裔,为楚之同姓,出身于贵族。

青年时代即学识深厚,见闻广博,富于爱国思想。初受楚怀王信用,任左徒,为楚国重臣,“入则与王图议国事,以出号令; 出则接遇宾客,应对诸侯”。积极主张修明法度,举贤授能,实现富国强兵。对外主张联齐抗秦,合纵以求自立,受到贵族保守集团的反对。令尹子兰、上官大夫靳尚等人极加谗毁,他被楚怀王疏远,黜为三闾大夫,流放汉北。因忧念国事,不满楚怀王听信谗言而排贬忠直之士,对贵族保守集团的罪行尤为痛恨,愤而作自叙体长诗 《离骚》,抒写其忧国忧民之思,表现自己的美政理想,抨击邪佞之徒谗害忠良的罪恶,更加触怒当权者。楚怀王不听从他杀张仪以绝秦的主张,入秦被扣,客死于秦; 秦兵攻破郢都 (今湖北陵北),国家残破,楚顷襄王继位后,仍信用奸臣,他又被逐到江南,行吟于沅、湘流域。诸事惨凄,终因忧愤国事之不可力,为保全青白节操而约于顷襄王二十一年 (公元前278) 自沉于汩罗江。

他的诗篇反复陈述自己的政治主张,谴责贵族反动集团祸国殃民的罪行,揭露楚国黑暗动乱的现实,表现出对故国和人民的深切眷恋之情,也抒发了自己为理想而献身的精神,极富爱国思想和积极向上精神。

他的作品据刘向、刘歆父子校定和王逸注本25篇,包括 《离骚》 1篇,《九歌》9篇 (加 《东皇太一》 1篇,《礼魂》1篇,共计11篇),《九章》 9篇,《远游》1篇,《卜居》 1篇,《渔文》 1篇。又《招魂》、《大招》 各1篇,近人也有以为是屈原之所作。他的诗歌作法参差灵活,想象丰富,大量运用神话传说材料,运用独特的象征和比喻手法,语言绚丽多彩,富于浪漫主义精神。他开辟了诗歌创作的新时代; 他继承和发展了中国自有史以来至战国时代南方文化的优良传统,创立了新的诗体——楚辞,促成了中国古代诗歌形式一次解放; 他的强烈爱国思想,积极进取的精神和高洁的品格对后代文人有深刻影响,千百年来受到人民的崇敬和纪念; 其诗歌创作的浪漫主义成为中国古代诗歌创作的重要传统。他的思想和诗歌创作影响遍及于世界,成为世界文化史上为人永久纪念的伟大历史名人之一。

屈原前340~前278

名平。楚怀王时任三闾大夫、左徒,草拟诰令,欲行新政,主张联齐抗秦。遭上官大夫等谗毁,旋被放逐,因作《离骚》。顷襄王即位,再遭谴谪,益发悲愤,于是行游江湘之间,遍历洞庭湖滨,并溯沅江而上,以至溆浦,写下《涉江》。后又从辰溆出武陵,作《渔父》; 适长沙,作《怀沙》、《招魂》、《悲回风》。顷襄王二十一年 (前278),闻楚都郢被秦攻破,作《惜往日》,于五月五日投汩罗江而死。是继《诗经》后,我国南方楚地兴起的新诗体—楚辞的开创者和奠基人,世称“骚体”,对后世诗歌发展影响巨大。传世作品有《离骚》、《九歌》、《九章》等20多篇。今汩罗市有屈原墓和屈子祠。

屈原约前340—约前278

名平,字原。与楚王同族,传为湖北丹阳秭归人。伟大的中国诗赋开拓者。生而灵异,博闻强记,娴于辞令。初辅佐怀王,做过左徒,颇受信任。以赋性忠贞,才华横溢,遭上官大夫靳尚、令尹子兰等人嫉恨,谮言于王,被黜为三闾大夫,流放汉北,始作 《离骚》。后返任使齐,力主抗秦。顷襄王时,再次流放江南。曾出洞庭,溯沅江至辰阳 (今沅陵泸溪)溆浦。复从辰溆出武陵,适长沙,入洞庭。在长期的放逐中,写下《涉江》 《哀郢》 《远游》 《招魂》等篇,完成以《离骚》为代表、体现诗人思想品格、风采才华、卓绝古今的一系列不朽诗篇。顷襄二十一年 (约前278) 五月五日怀沙自沉于汨罗江。《九章》 中的 《忆往日》、《怀沙》是他自沉前的绝命辞。今汨罗市有屈原墓和屈子祠。

屈原约前339~约前278

战国时代诗人。名平,楚国人。出身于楚国王室的贵族之家。年轻时起就开始从政。他博闻强志,明于治乱,娴于辞令,很受怀王信任,被任为左徒、三闾大夫之职。在内与怀王商谈策划国事,发布政令;对外接待宾客,应对诸侯。他在内政方面主张为政以德、修明法治、举贤授能;在外交方面主张联齐抗秦,因此受到上官大夫靳尚者流的嫉妒与反对。怀王命他草拟宪令,靳尚便乘机以居功自傲、目空一切的罪名谗害他。于是他遭到了怀王的疏远。怀王在秦楚丹淅之战、蓝田之战接连败北后,不得已重新派遣屈原出使齐国,以恢复楚齐邦交。然而怀王昏庸懦怯,又听信少子子兰等人的劝诱,入秦修好。屈原再度受到排挤,被流放至汉北。顷襄王继位后,屈原又为令尹子兰、上官大夫靳尚所谗,从汉北转而被逐于江南。顷襄王二十一年,秦军攻陷楚国郢都,屈原闻讯悲怆欲绝,传说于此年五月五日投汨罗江而死。屈原的作品见于东汉王逸《楚辞章句》中。今人大体以《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》为屈原所作。长篇抒情诗《离骚》是其代表作。具有剧诗意味的《九歌》,是在楚地民间祭歌基础上的改制,共11篇: 《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《河伯》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》。内容主要写人神之恋。《九章》包括《惜诵》、《涉江》、《哀郢》、《抽思》、《怀沙》、《思美人》、《惜往日》、《桔颂》、《悲回风》,但九篇非一时一地之作。其中咏物诗《桔颂》借桔树以自喻,其他篇章写不幸遭遇,以直抒胸臆为主,较少浪漫成分。哲理诗《天问》全篇提出170多个有关自然现象和社会历史等方面的问题,表现出诗人对传统观念的大胆怀疑与探索精神。屈原是中国文学史上第一位伟大的作家。在诗风上,他开创了第一个浪漫主义的诗歌流派;在诗体上,他完成了第一次诗歌形式的解放与改革; 在诗的类型上,他进行了第一次诗歌创作多样化的探索;在诗的创作上,他是第一位汲取民间创作经验,丰富提高自己创作的文人。他的具有独特个性和风格的诗作,作为先秦文学的最高峰,在文学发展史上树立了一座里程碑,对后世文学产生了极为深远的影响。

《屈原》

五幕史剧。郭沫若著。写成于1942年1月。同年3月重庆文林出版社初版。剧本取材于战国时代楚国爱国诗人屈原一生的故事,以代表爱国阵线的屈原与代表卖国阵线的南后等人之间的戏剧冲突为主线,成功地塑造了屈原这一伟大的政治家兼爱国诗人的典型形象。屈原时刻关注着祖国的前途和人民的命运,他看清了秦国侵吞六国的野心,力主联齐抗秦;没有料到为个人固宠求荣的南后,竟然用“淫乱宫廷”的罪名无耻地陷害他。而昏庸专横的楚怀王拒不听从屈原的一再忠告,撕毁了楚齐盟约,向秦国妥协投降,并下令囚禁屈原。在东皇太乙庙里,失去自由的屈原怀着满腔悲愤呼唤风雷电,表现出诅咒黑暗、追求光明和不屈不挠、为真理斗争到尽头的崇高品格。最后他决心去汉北,与人民一起继续坚持斗争。该剧写于国民党实行法西斯统治的最黑暗的时期,又是“借了屈原的时代来象征我们当前的时代”,因此具有很强的现实性和战斗性,在人民群众中产生了广泛的共鸣。作者善于将历史真实与艺术虚构统一起来,通过屈原一天的经历概括其一生,不仅在激烈的矛盾冲突中刻画了屈原的光辉形象,而且使剧本的结构显得紧凑、严谨。同时结合情节的需要和气氛的创造,剧本中不时穿插一些抒情诗和民歌,始终充满着浓郁的诗意和浪漫主义的色彩。

屈原about 339~278B. C.Qu Yuan

famous Chu poet of Warring States period. Works: Heavenly Questions,Encountering Sorrow,Nine Songs,Nine Chapters,etc.

《屈原》qu yuan

Qu Yuan→郭沫若 (Guo Moruo)

屈原

Qu Yuan (formerly Ch’u Yuan,340—277BC)—minister of the State of Chu and one of China’s earliest poets,who commited suicide by drowning himself in the Miluo River on the 5th day of the 5th lunar month.In order to commemorate him,the Chinese people have since regarded this day as a festival—the Dragon Boat festival—and usually eat pyramid-shaped dumplings made of glutinous rice wrapped in reed leaves(粽子)on this day

屈原前340—前278

战国时楚国政治家,爱国诗人。名平,字原;又名正则,字灵均。归州秭归(今湖北秭归)人。楚国君同姓贵族。《史记·屈原传正义》云:“楚王始都是,生子瑕,受屈为卿,因以为氏”。楚怀王时,因其博闻强识,明于治乱,娴于辞令,备受信任。约于楚怀王十一年(前318),任※左徒。十六年(前313),参与造宪令。力主改革内政,修明法度,限制贵族特权,举贤任能,以期富国强兵;对外东联齐国,西抗强秦。在“合纵”与“联横”的政治斗争中,曾三次出使齐国,以图联齐制秦。由于楚怀王听信亲秦者令尹子兰、上官大夫靳尚等谗言,内惑于南后郑袖,被贬为※三闾大夫。楚顷襄王二年(前297),被放逐于长江以南沅湘流域之荒野地区。二十一年(前278),楚国都郢(今湖北江陵西北)被秦攻破,楚君出逃。屈原既无法实现其政治主张,又无力挽救国家危亡,于五月初五满怀悲愤投汨罗江(在今湖南东北部)殉国。一生中写下了许多不朽诗篇,抒发对国家的积虑和忧念,对贵族庸愚误国的憎恨,对人民的关怀和同情。通过诗篇陈诉变法图强的政治主张。主要著作有:《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》、《怀沙》、《九歌》、《九章》、《惜往日》、《涉江》等约25篇。这些诗篇成为中国的文化瑰宝,也是世界文化宝库的珍品。

屈原

战国时楚大夫,文学家、思想家。屈氏,名平,字原。约生于公元前340年。楚怀王时,做过左徒、三闾大夫。其祖先受封于屈地,因以为姓氏。屈姓与昭姓、景姓,同为楚国王室之大族。《史记·屈原列传》:“屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒,博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。”主张修明法度,举贤授能;东联齐国,西抗强秦,振兴楚国。后遭谗毁,“王怒而疏屈平”,先流汉北,后放江南。举世混浊,前路迷茫,于公元前278年自沉汨罗江,以身殉国。屈原在民间文艺的基础上,以其丰富的学识和卓越的才能,创造了属于南方的新兴的抒情诗样式的“楚辞”。“善鸟、香草以配忠贞,恶禽、臭物以比谗佞;灵修、美人以媲于君,宓妃、佚女以譬贤臣”(王逸《离骚序》)。这些充满奇幻色彩而又具有进步理想和斗争精神的诗篇,洋溢着爱国热情,闪耀着生命光辉,是古代浪漫主义的不朽杰作,对后世影响深远。在有些诗篇中,还较多反映了他的哲学思想。《天问》以神话、传说为依据,以问而不答的形式,从“何本何化”、“何罚何佑”的本体论高度,追根求源,对自然现象、历史现象中的复杂问题提出疑难质问,运用“上下”、“冥昭”、“明闇”、“阴阳”等矛盾范畴,对宇宙的生成、演变及其内在规律作了理性的探索;并通过反思历代王朝的兴衰,于“天命反侧”的历史剧变中寻求“顺欲成功”、“反成乃亡”的社会治乱之道,体现出屈原翘首问天而归根重人的进步趋向。《离骚》继承稷下道家的精气说,把体内“充”而“美”(见《管子》的《心术》、《内业》等篇)的“内得”之气规定为“内美”的“中正”之气,认为得此“中正”之气就可以上天云游。《远游》把这种气径称为“正气”,对其形态(“其小无内”、“其大无垠”)及其特征(飘逸、自然、洁净、多度)作了艺术化的描述,认为净化心灵,充实精气,就可以实现“轻举而远游”、“托乘而上浮”的理想,使中国古代的精气说更具魅力。《汉书·艺文志》著录其作品25篇,而能见到屈原作品最早的本子,为刘向辑集的《楚辞》。

屈原约前340—约前278

战国时伟大诗人、政治家。名平,字原,号灵均,又名正则。楚国人。博闻强记,明于治乱。曾任左徒、三闾大夫,辅佐怀王内修政治,外抗强秦;并主张彰明法度,任用贤才。遭到反动贵族集团的攻击和污陷,遭谗去职,顷襄王时被逐,长期流浪于沅湘流域,与人民同甘苦,对现实尤加不满,遂投汨罗江(今湖南东北部)自杀。他的诗,揭露时弊,陈诉其政治主张和对国事的深切忧念。流传至今的重要作品有《离骚》、《九歌》、《九章》等。

屈原前340—前278

古代爱国诗人。名平,字原,楚国贵族。为楚怀王左徒。博闻强记,明于治乱,娴于辞令。主张“明法度”富国强兵,联齐抗秦。遭受上官大夫等人的妒忌和谗毁,失去楚王信任,一再被放逐。对楚国内政不治,军事上接连失败,楚怀王幽死于秦,楚都郢也被白起攻破,人民纷纷离散逃亡等痛心疾首。他经历了二十多年的放逐生活,对当权集团的昏庸和腐败十分痛恨,对楚国的遭遇十分悲愤。在秦军入郢的那年(前278年)端午,自沉于汨罗江(在湖南省东北部)。他留下了《离骚》、 《九歌》、 《天问》、《招魂》和《九章》等二十多篇优秀的诗篇。在这些诗歌里,他的政治理想,以及热爱楚国和楚国人民的情感,都得到了强烈的表现。对我国文学的发展有巨大的影响。(参考图149、150)

- 06_049孔子謂季氏章是什么意思

- 06_050三家者以雍徹章是什么意思

- 06_051人而不仁如禮何章是什么意思

- 06_052林放問禮之本章是什么意思

- 06_053夷狄之有君章是什么意思

- 06_054季氏旅於泰山章是什么意思

- 06_055君子無所争章是什么意思

- 06_056巧笑倩兮章是什么意思

- 06_057夏禮吾能言之章是什么意思

- 06_058禘自既灌而往章是什么意思

- 06_059或問禘之説章是什么意思

- 06_060祭如在章是什么意思

- 06_061與其媚於奥章是什么意思

- 06_062周監於二代章是什么意思

- 06_063子入太廟章是什么意思

- 06_064射不主皮章是什么意思

- 06_065欲去餼羊章是什么意思

- 06_066事君盡禮章是什么意思

- 06_067君使臣以禮章是什么意思

- 06_068關雎樂而不淫章是什么意思

- 06_069哀公問社於宰我章是什么意思

- 06_070管仲之器小哉章是什么意思

- 06_071子語魯太師樂章是什么意思

- 06_072儀封人請見章是什么意思

- 06_073子謂韶盡美矣章是什么意思

- 06_074居上不寬章是什么意思

- 06_075里仁第四是什么意思

- 06_076里仁為美章是什么意思

- 06_077不仁者不可以久處約章是什么意思

- 06_078苟志於仁章是什么意思

- 06_079富與貴章是什么意思

- 06_080我未見好仁者章是什么意思

- 06_081人之過也章是什么意思

- 06_082朝聞道章是什么意思

- 06_083士志於道章是什么意思

- 06_084君子之於天下也章是什么意思

- 06_085君子懷德章是什么意思

- 06_086放於利而行章是什么意思

- 06_087能以禮讓為國章是什么意思

- 06_088不患無位章是什么意思

- 06_089子曰參乎章是什么意思

- 06_090君子喻於義章是什么意思

- 06_091見賢思齊章是什么意思

- 06_092事父母幾諫章是什么意思

- 06_093子曰三年章是什么意思

- 06_094父母之年章是什么意思

- 06_095以約失之章是什么意思

- 06_096君子欲訥於言章是什么意思

- 06_097德不孤章是什么意思

- 06_098公冶長第五是什么意思

- 06_099子謂公冶長章是什么意思

- 06_100子謂子賤章是什么意思

- 06_101子貢問賜也何如章是什么意思

- 06_102或曰雍也章是什么意思

- 06_103子使漆雕開仕章是什么意思

- 06_104道不行章是什么意思

- 06_105孟武伯問子路仁乎章是什么意思

- 06_106子謂子貢曰章是什么意思

- 06_107宰予晝寢章是什么意思

- 06_108吾未見剛者章是什么意思