肾小球疾病的病理与临床

肾小球疾病的病理与临床

自1954年开展肾活体组织检查(肾活检)并应用电子显微镜(电镜)和免疫荧光等检查方法以来,人们已能根据病理组织学变化对肾小球疾病进行分类。这种病理分类的优点是,在疾病过程中临床症状常有变化,而肾脏病理组织类型多保持不变,因而能比较早期而准确地判定予后。但是进行肾活检须具备一定条件,如手术者须有丰富的肾穿刺经验,又必须有电镜及免疫荧光检查等设备,非一般临床医院所能办到; 且活检取材有一定局限性,如工作不够细致,又易出现差错。因此,只有在临床检查不能解决诊断和预后问题时才能进行肾活检。实践证明,同一临床表现的肾脏病患儿可有不同的肾小球病理学改变;而同一肾小球病理改变又可有不同的临床表现,因此病理分类和临床分类各具特色,两者仅能相互补充而不能相互代替。近年来,通过病理检查分类及其与临床表现的反复对照和验证,积累了掌握肾活检适应症和时机的经验,从而在一定程度上避免了肾活检的滥用。

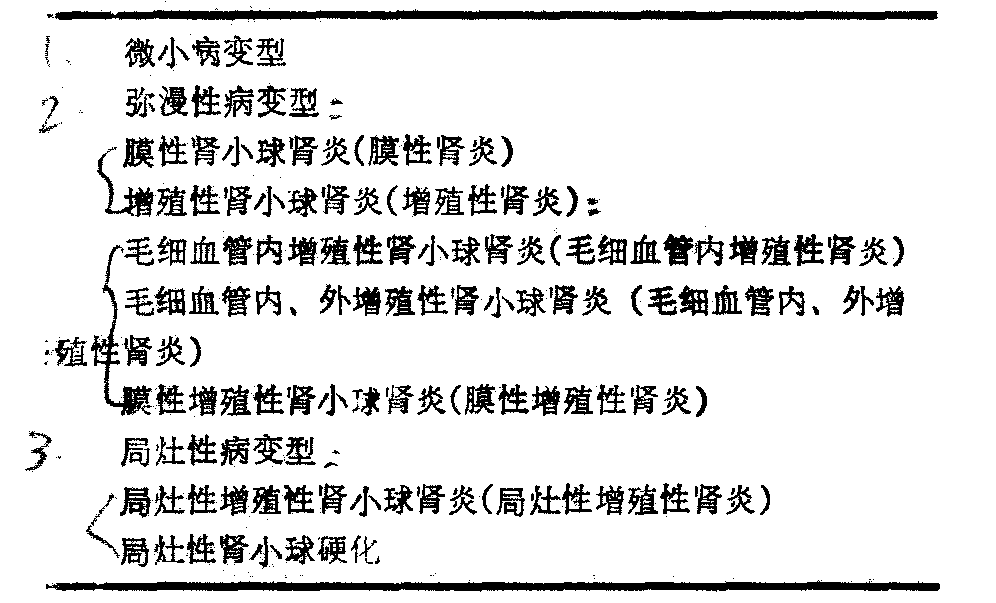

病理分类与临床的关系 肾小球疾病病理分类的方法很多,然大同小异,综合整理如下。

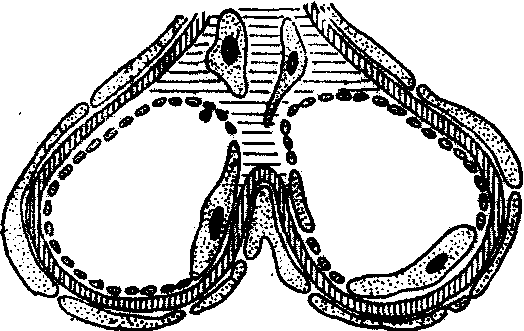

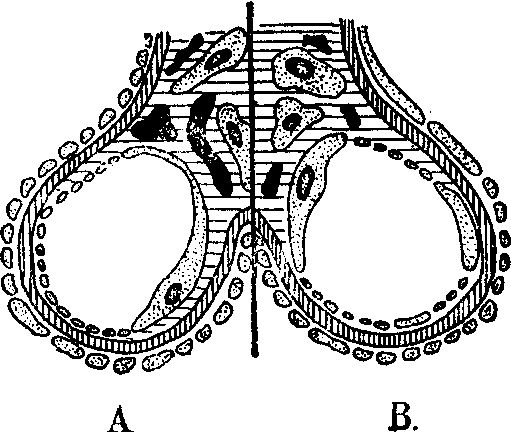

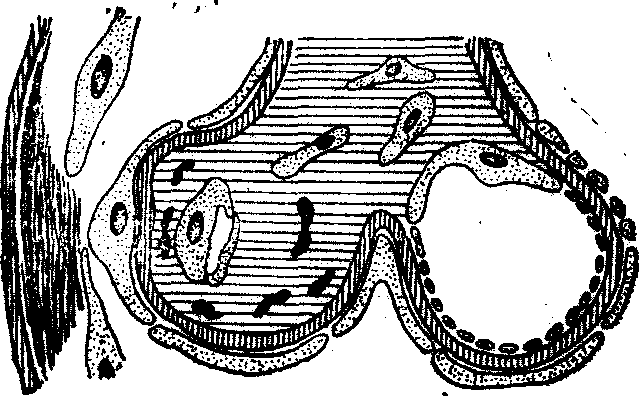

微小病变型 光学显微镜(光镜)下肾小球基本正常,有时系膜基质或细胞稍增多。电镜下可见上皮细胞足突融合,蛋白尿消失后即恢复正常,说明融合可能系蛋白滤出过多将足突粘合所致。免疫荧光检查未见免疫沉积物,但有T细胞功能异常(白细胞移动抑制试验阳性),说明本病与细胞免疫有一定关系(图2)。

临床上本型相当于单纯性肾病,预后佳良。如为肾小球系膜ⅠgA沉着症,除上述微小病变型改变外,免疫荧光检查可于肾小球系膜区发现IgA沉积。

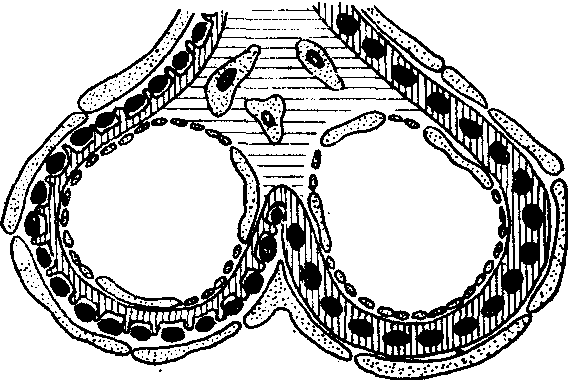

弥漫性病变型 (1)膜性肾小球肾炎: 光镜下可见肾小球基膜弥漫性增厚,不伴有细胞增殖或中性粒细胞浸润。电镜下于上皮细胞与基膜间有块状免疫沉积物,从基膜致密层伸出的锯齿样突起,将免疫沉积物隔开;至晚期锯齿样突起可将沉积物完全包围,沉积物逐渐消失,留下一些空隙,使毛细血管壁疏松增厚。免疫荧光检查可见颗粒状IgG及C3沉积于基膜上(图3)。

临床多表现为肾病综合征,常伴镜下血尿,无明显先驱症,但上呼吸道感染可为其诱因。同样病变可见于全身性红斑狼疮肾炎,肾静脉血栓形成及乙型肝炎相关性肾炎。

本型儿童较成人少见,而预后则较好。根据Habib经验,起病4年后仅10%患儿进入晚期肾功能衰竭,约半数最后可完全缓解。

(2) 增殖性肾小球肾炎: 所谓增殖,系指肾小球系膜细胞、内皮细胞和(或)上皮细胞增殖,可分3型。

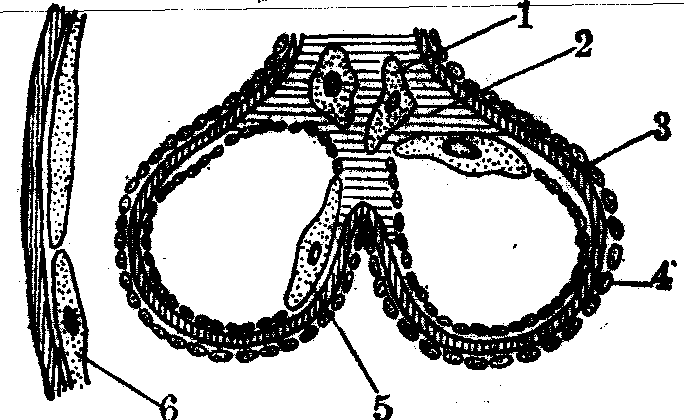

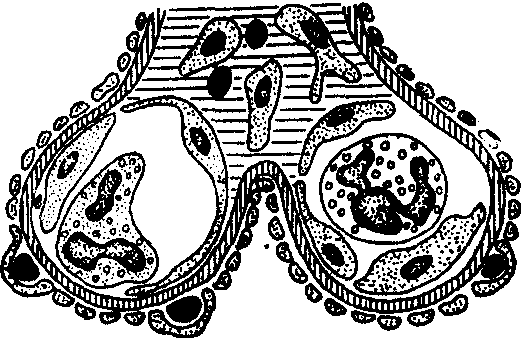

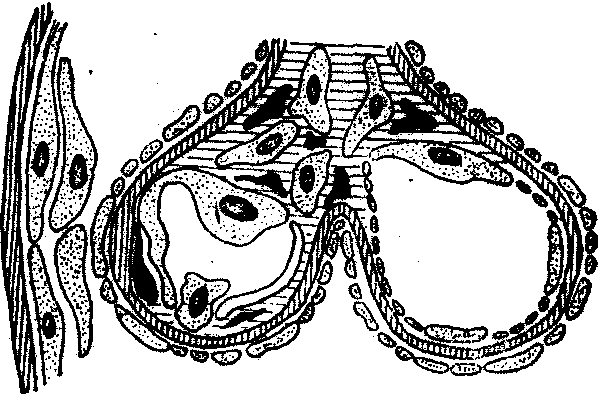

图1 肾小球正常结构

1.系膜细胞 2.系膜基质 3.基膜 4.上皮细胞 5.内皮细胞 6.肾小球壁层上皮细胞

图2 微小病变型肾病

光镜下肾小球基本正常,电镜下可见上皮细胞足突融合,免疫荧光检查未见免疫沉积物。(1) 毛细血管内增殖性肾小球肾炎:其病理改变有:

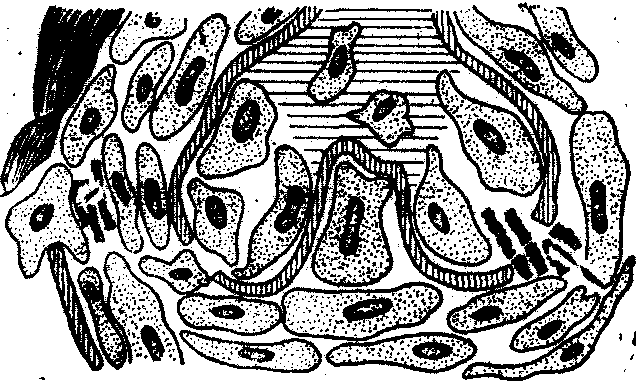

❶渗出性增殖性肾小球肾炎(渗出性增殖性肾炎): 光镜下可见肾小球毛细血管腔内有中性粒细胞浸润,系膜细胞和内皮细胞肿胀增生,可造成毛细血管腔部分阻塞。免疫荧光检查可见散在颗粒状IgG和C3呈“驼峰”状沉积于基膜的上皮细胞一侧(图4)。上述病变可于缓解期自行消失或转入下一型。

❷系膜增殖性肾小球肾炎 (系膜增殖性肾炎):仅有肾小球系膜细胞增生和基质增宽,而无明显白细胞浸润及“驼峰”状沉积物(图5)。临床上渗出性增殖性肾炎相当于急性感染后肾炎,特别是急性链球菌感染后肾小球肾炎早期的典型病理改变,预后佳良,多于3个月至1年内恢复正常; 系膜增殖性肾炎多见于急性肾炎的恢复期。如病理改变属系膜增殖性肾炎,而临床表现为肾病综合征,则大都对激素耐药,预后欠佳。

(2) 毛细血管内,外增殖性肾小球肾炎:又名增殖性肾炎伴广泛新月体形成。本型除肾小球系膜和内皮细胞增生以及白细胞浸润外,主要病理变化为绝大多数 (超过80%)肾小球内由上皮细胞增生而组成“新月体”,一般认为系因肾小球毛细血管病变严重,通透性增加甚至破裂,以致纤维蛋白原渗出,于肾小球囊内形成纤维蛋白,刺激肾小球囊脏层及壁层上皮细胞增生所致。“新月体”不断扩展,可阻塞整个囊腔,使滤过功能完全停止,最后肾小球完全纤维化,伴相应的肾小管萎缩。免疫荧光检查可见免疫沉积物形式多样,可呈线状沉积于基膜内皮细胞一侧,如肺出血-肾炎综合征; 也可呈颗粒状沉积于基膜上皮细胞的一侧,如急进性肾炎(图6)。

临床如80%以上的肾小球有“新月体”形成时,预后恶劣,主要见于急进性肾炎,偶见于肺出血-肾炎综合征。但如形成“新月体”的肾小球于80%以下,则预后较佳,常见于肾炎性肾病以及某些全身性疾病,如过敏性紫癜肾炎、系统性红斑狼疮肾炎等。个别病例有完全缓解的可能。

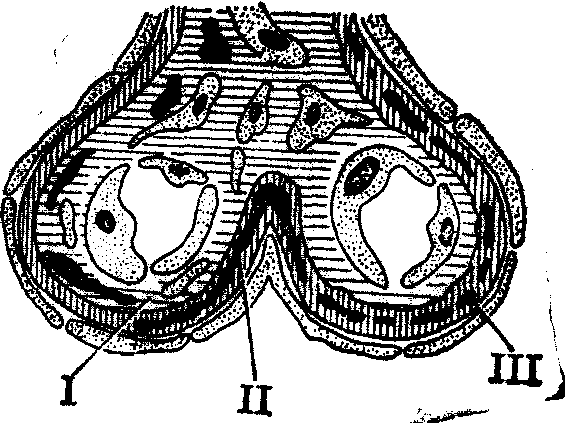

(3) 膜性增殖性肾小球肾炎: 又名系膜毛细血管性肾小球肾炎。多见于较大儿童和青年,光镜下可见肾小球系膜细胞增生,系膜基质增加和扩展以及毛细血管壁增厚。电镜下根据毛细血管壁增厚的形式可分为3种亚型:第Ⅰ亚型为增生的系膜细胞和基质伸入到基膜与内皮细胞之间,使毛细血管壁似乎分裂成双层而增厚,毛细血管腔被压而变窄; 第Ⅱ亚型为在肾小球基膜内出现致密的免疫沉积物,代替了基膜的致密层,使基膜呈典型的带状,此型又名“致密沉积物病”;第Ⅲ亚型为免疫沉积物不规则地出现在毛细血管壁内。不论属于哪一种亚型,凡系膜基质大量积聚,使毛细血管间的轴心扩展,肾小球毛细血管丛呈分叶状者,又可称为分叶性肾炎,预后差。如同时有广泛新月体形成,则预后极劣。免疫荧光检查可于上述第Ⅰ亚型肾小球内皮细胞与基膜之间见到C3及免疫球蛋白,而于第Ⅱ亚型有较多的C3,但一般找不到免疫球蛋白(图7)。

临床上本型相当于肾炎性肾病及慢性肾炎,常见蛋白尿、血尿、高血压及氮质血症。血清C3明显降低并持续很久,故又称低补体血症性肾炎。据Habib资料,起病后第11年患儿中已有半数死亡。

局灶性病变型 (1)局灶性增殖性肾小球肾炎:光镜下仅见部分肾小球(不到30~40%)受累,而每一受累肾小球内又仅有部分毛细血管丛出现病变(节段性病变)。开始阶段仅见毛细血管内、外的细胞(主要是肾小球系膜细胞)增殖,稍后于节段病变内有纤维蛋白样物质沉着,使病变内的毛细血管襻相互融合,并与肾小球囊发生纤维样粘连。电镜下肾小球系膜内有致密的沉积物,范围远较光镜下所见为广,几乎涉及全部肾小球。免疫荧光检查可见沉积物呈均匀颗粒状分布,内有IgA、IgG和C3,并以IgA含量最高(肾小球系膜IgA沉积症) (图8)。

图3 膜性肾炎

光镜下肾小球基膜弥漫性增厚,不伴细胞增殖及中性粒细胞浸润。

电镜下基膜上皮侧有块状沉积物(即免疫复合物)。基膜致密层伸出形似锯齿样突起将沉积物隔开,晚期可完全包围沉积物引起基膜增厚。

图4 渗出性增殖性肾炎(急性链球菌感染后肾炎)

光镜下肾小球毛细血管腔内有中性粒细胞浸润,系膜细胞及内皮细胞肿胀增生。

免疫荧光检查见散在的颗粒状免疫复合物呈“驼峰”状沉积于基膜上皮侧。

图5系膜增殖性肾炎(见于急性链球菌感染后肾炎的恢复期或IgA-IgG肾炎)

肾小球毛细血管腔内白细胞浸润及基膜上皮侧沉积物消失

病变仅见肾小球系膜细胞增生和基质增厚并有少量免疫复合物沉积。

图6 毛细血管内、外增殖性肾炎

肾小球系膜细胞及内皮细胞增生。

毛细血管病变严重,基膜断裂致纤维蛋白渗出刺激肾小球囊脏层及壁层上皮细胞增生形成新月体。

图7 膜性增殖性肾炎

光镜下见肾小球系膜细胞增生,系膜基质增加和扩展,毛细血管壁增厚。

电镜下根据毛细血管壁增厚形式分为三种亚型:

Ⅰ增生的系膜细胞和基质伸入到基膜与内皮细胞之间,使毛细血管壁似乎分裂成双层,其间有免疫复合物沉积。

Ⅱ肾小球基膜内出现致密的沉积物,代替了基膜的致密层。

Ⅲ沉积物不规则地出现在毛细血管壁内。

图8 局灶性增殖性肾炎

光镜下仅有部分肾小球节段性病变,于病变范围内也可见到毛细血管内、外细胞增殖及系膜基质增生,其间有免疫复合物沉积。

临床表现为无症状性血尿或再发性肉眼血尿,可伴轻度蛋白尿,一般每日不超过1g,预后较佳,但也有数年后发展为慢性肾功能衰竭者。本型约有50%的病例为全身性疾病的一部分,如过敏性紫癜、全身性红斑狼疮等,也可见于遗传性肾炎的早期。

(2) 局灶性肾小球硬化: 本型特点是部分肾小球呈节段性玻璃样变性或硬化。光镜下于受损的肾小球节段内毛细血管皱缩,内有玻璃样微血栓沉积,肾小球系膜纤维样物质增加,致使毛细血管互相融合,并直接与肾小球囊粘连,但未见有细胞增生。晚期肾小球内病变扩展,整个肾小球出现硬化,所属肾小管局灶性萎缩,并可见泡沫细胞。电镜下肾小球节段病变内内皮细胞下有致密的沉积物,使毛细血管腔受压变窄。免疫荧光检查发现沉积物内有IgM及C3,而于其他正常肾小球内均未见有类似免疫沉积物(图9)。本型与局灶性增殖性肾炎的主要区别为无细胞增殖现象; 免疫沉积物限于受损的肾小球及其节段内。

图9 局灶性肾小球硬化

本型特点是部分肾小球呈节段性玻璃样变性或硬化,光镜下受损的肾小球节段内毛细血管皱缩,肾小球系膜纤维样物质增加,无细胞增生。

电镜下肾小球节段病变内内皮细胞下有致密沉积物。

临床上本型多见于特发性激素耐药性肾病综合征,预后不良,半数病例死于16~17岁。除肾病综合征外,部分病例表现为持续性蛋白尿,常伴高血压及显微镜下血尿。因开始阶段肾小球硬化仅分布于肾脏近髓质部分,位置较深,肾穿刺时可能取不到材料,常误诊为微小病变型。

各临床类型肾小球疾病的病理变化 肾小球疾病的临床分型如下:

| 肾小球肾炎(肾炎)急性肾炎急进性肾炎慢性肾炎肾病综合征(肾病)单纯性肾病肾炎性肾病先天性肾病无症状性血尿或蛋白尿无症状性血尿无症状性蛋白尿 |

肾小球肾炎 肾小球肾炎可分急性肾炎、急进性肾炎及慢性肾炎。急性肾炎特别是急性链球菌感染后肾炎预后佳良,大多于起病后数周至数月内恢复健康。早期肾活检,几乎全部为渗出性增殖性肾炎,特点是弥漫性肾小球系膜细胞及内皮细胞增生、白细胞浸润及散在的免疫复合物呈“驼峰”样沉积。病程第2个月白细胞浸润及“驼峰”样沉积物大多消失,仅有系膜细胞增生,再后系膜细胞增生也消失,肾组织结构于起病2个月至2年内恢复正常。

由于急性感染后肾炎的病理变化与临床特点基本相符,一般不需作肾脏活检。少数病例起病时为典型急性肾炎,随后却发展为急进性肾炎或慢性肾炎,后二者的病理组织学变化与急性肾炎患者完全不同,分别为毛细血管内、外增殖性肾炎及膜性增殖性肾炎。由于这些病变的早期诊断对治疗方法选择至关重要,多数学者认为急性肾炎出现下列情况时应进行肾活检:

❶肾小球滤过率降低,少尿持续一周以上;

❷大量蛋白尿持续半月以上;

❸血清C3持续降低8周以上;

❹小便常规检查不正常10~12个月以上。

肾病综合征 (1) 单纯性肾病: 又名类脂性肾病或特发性肾病综合征,多见于1~6岁小儿。病理上相当于微小病变型,如对肾上腺皮质激素敏感或甚至是依赖,预后一般均好。迄今尚无对肾上腺皮质激素敏感的微小病变型肾病患儿发展为慢性肾功能衰竭的报告,因此只有于肾上腺皮质激素治疗4~6周失败后方可考虑行肾活体组织检查。

(2) 肾炎性肾病: 当肾病综合征患儿出现对激素部分或完全耐药;非选择性蛋白尿;肾小球滤过率降低;高血压持续不退;血清C3降低时应考虑可能为肾炎性肾病,可作肾活检。其病理类型多种多样,范围很广,除微小病变型本身可有1/10的病例对激素耐药外,尚有局灶性肾小球硬化,系膜增殖性肾炎,毛细血管内、外增殖性肾炎等。一旦发现上述病理变化,可逐渐停用肾上腺皮质激素,试用免疫抑制剂治疗。后者对某些肾上腺皮质激素耐药的微小病变型病例,局灶性肾小球硬化及系膜增殖性肾炎可能有效,而对膜性肾炎,毛细血管内、外增殖性肾炎及膜性增殖性肾炎则一般无效。

(3) 先天性肾病:可于出生时或生后数月内发病,系一种特殊病型。如为芬兰型先天性肾病,病理检查可见系膜细胞增殖和近端肾小管囊样扩张。弥漫性肾小球系膜硬化症则病理改变为弥漫性系膜硬化和肾小管萎缩。其他类型婴儿肾病,则病理变化多种多样。

无症状性血尿或蛋白尿 (1) 无症状性血尿: 大多数小儿的血尿来自肾小球,但必须先排除肾小球以外的病因,如肾结石、膀胱炎、肿瘤、血管瘤和结核等。不伴蛋白尿的血尿无进行肾活检的指征,因检出的肾小球不论于光镜、电镜或免疫荧光下检查,绝大多数都是正常的。如合并蛋白尿,即使轻而短暂,但经一阶段的观察后,情况如前,也需作肾活检。光镜下肾小球病变种类很多,计有局灶性增殖性肾炎、膜性肾炎、系膜增殖性肾炎、毛细血管内、外增殖性肾炎等。各型的病程不同,但远期预后多与伴随蛋白尿的轻重有关。

另有一种所谓“肾小球系膜IgA沉着症”,需于免疫荧光和电镜下检查方能确诊,特点是于局灶性增殖性肾炎的肾小球系膜内有IgA沉着。患者多有发作性肉眼血尿,伴轻度蛋白尿,肾功能正常。血尿每次发作一般仅数天,最长不超过2周。本症预后一般良好,但如长期追踪至成年,仍可见少数病例发展为慢性肾功能不全。

进行性遗传性肾炎(Alport综合征) 的临床特点为血尿,神经性耳聋,并有家族史。如仅有血尿而不伴家族史或耳聋,则不易与肾小球系膜IgA沉积症鉴别。光镜下初期肾小球正常或有局灶性系膜细胞增生,晚期出现硬化及纤维化现象。部分病例电镜下可见肾小球基膜致密层增宽、断裂,内有许多含颗粒的透明区,为本病所独有。预后不佳。

(2) 无症状性蛋白尿: 蛋白尿如仅于小儿直立或体力劳动后出现,一般为良性。不论小儿起卧均可检得的蛋白尿为良性持续性蛋白尿,电镜和免疫荧光法检查,大多正常,因此均不需作肾活检。良性持续性蛋白尿若肾小球活检正常,也不能肯定远期预后良好,Habib曾见到有些患儿肾小球活检开始正常,但于蛋白尿持续数年之后出现高血压及肾功能衰竭,再次活检肾小球内可见局灶性硬化。

持续性蛋白尿患儿如每日尿蛋白超过1g,特别是伴发肉眼或镜下血尿时,一律应进行肾活检。活检中可发现局灶性肾小球硬化、膜性肾炎及膜性增殖性肾炎改变。这些病变虽与肾炎性肾病所见者类似,但临床表现一般较轻,需经较长时期才会发展为慢性肾功能衰竭。

☚ 小儿泌尿系统解剖与生理特点 肾功能检查 ☛

- 01_039誠意正心之要是什么意思

- 01_040戒逸欲 總論逸欲之戒。是什么意思

- 01_041戒逸欲 沈湎之戒。是什么意思

- 01_042第十四卷 誠意正心之要是什么意思

- 01_043戒逸欲 荒淫之戒。是什么意思

- 01_044第十五卷 誠意正心之要是什么意思

- 01_045戒逸欲 盤游之戒。是什么意思

- 01_046戒逸欲 奢侈之戒。是什么意思

- 01_047修身之要是什么意思

- 01_048謹言行是什么意思

- 01_049修身心之要是什么意思

- 0105是什么意思

- 01_050正威儀是什么意思

- 01_051第十六卷 齊家之要是什么意思

- 01_052重配匹 謹選立之道。是什么意思

- 01_053重配匹 規警之益。是什么意思

- 01_054重配匹 嫡媵之辨。是什么意思

- 01_055第十七卷 齊家之要是什么意思

- 01_056重配匹 懲廢奪之失。是什么意思

- 01_057嚴内治 宫闈預政之戒。是什么意思

- 01_058第十八卷 齊家之要是什么意思

- 01_059嚴内治 内臣忠謹之福。是什么意思

- 0106是什么意思

- 01_060嚴内治 内臣預政之禍。是什么意思

- 01_061第十九卷 齊家之要是什么意思

- 01_062嚴内治 内臣預政之禍。是什么意思

- 01_063第二十卷 齊家之要是什么意思

- 01_064定國本 教諭之法宜預。是什么意思

- 01_065定國本 嫡庶之分宜辨。是什么意思

- 01_066定國本 廢奪之失宜監。是什么意思

- 01_067第二十一卷 齊家之要是什么意思

- 01_068教戚屬 外家謙謹之福。是什么意思

- 01_069教戚屬 外家驕恣之禍。是什么意思

- 0107是什么意思

- 01_070進大學衍義輯略劄 崇禎甲戌七月初八日是什么意思

- 01_071韓國經學資料集成大學第二册是什么意思

- 01_072大學三綱八目箴是什么意思

- 01_073上箋是什么意思

- 01_074序是什么意思

- 01_075明明德箴是什么意思

- 01_076作新民箴是什么意思

- 01_077止至善箴是什么意思

- 01_078使無訟箴是什么意思

- 01_079格物致知箴是什么意思

- 0108是什么意思

- 01_080謹獨箴是什么意思

- 01_081正心箴是什么意思

- 01_082颳身箴是什么意思

- 01_083齊家治國箴是什么意思

- 01_084絜矩箴是什么意思

- 01_085性理淵源撮要是什么意思

- 01_086心性情意志氣理命是什么意思

- 01_087天人心性情是什么意思

- 01_088心之虚靈知覺神明是什么意思

- 01_089天地人氣質是什么意思

- 0109是什么意思

- 01_090釋氏是什么意思

- 01_091老氏是什么意思

- 01_092楊墨是什么意思

- 01_093記誦訓誥詞章是什么意思