肾小管和集合管的重吸收作用

肾小管和集合管的重吸收作用

肾小球滤液流过肾小管时,绝大部分的水和电解质以及全部葡萄糖和氨基酸被重吸收入血。这一事实在本世纪二十年代开始应用微穿刺技术研究在体的肾单位功能后,逐渐得到了证明。以微细吸管在显微镜下直接抽取两栖类动物的肾小球滤液的同时,又分别抽取肾小管各段的小管液进行微量化学分析比较,表明滤液中葡萄糖在通过近曲小管后已基本消失,也就是几乎完全被重吸收,而氯化钠的重吸收在远曲小管中还在进行。目前已经能够对许多物质的重吸收过程作出了相当明确的阐述,对于重吸收的机理也提出了有一定根据的假说。上表数值系根据肾清除率研究,从比较24小时内肾小球滤液和尿的排出量的差数中推算出的几种主要物质在肾小管的重吸收量。

正常人肾小球的滤过量、排出量和重吸收量(g/24h)

| 肾小球的滤过量 (A) | 尿中的排出量 (B) | 肾小管的重吸收 量*(A-B) | |

| NaCl | 1,300.0 | 10.0 | 1,290.0 |

| NaHCO3 | 420.0 | 0.0 | 420.0 |

| KCl | 55.0 | 8.0 | 47.0 |

| 葡萄糖 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |

| 尿素 | 53.0 | 25.8 | 28.0 |

| 肌酐 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |

*部分差数不足以代表重吸收量。例如KCl,目前已知最后排出的K+主要是由远曲小管分泌的,而溶液中的K+已基本被完全重吸收。

从上表可初步看出,肾小管的重吸收过程具有高度的选择性,有些物质重吸收的百分比大于另一些物质,由此推知各种物质的重吸收机理是有差异的。

重吸收的机理 肾小管重吸收的方式,大致可分为被动的和主动的两类,两者的原理是不相同的。物质的被动重吸收,其原理是符合于一般理化原理的,如溶质顺着浓度梯度由浓度较高的小管液中通过管壁而扩散于浓度较低的小管周围的细胞外液,或者顺着电位梯度如正离子可由呈正电位的小管腔内向呈负电位的管周围组织间隙透出。当溶质向管外转运较多而造成小管液的渗透压降低时,水即由管内被动地透至渗透压较高的管周细胞外液中,从而使小管腔内外的渗透压趋于平衡。所有这类被动的重吸收都是以肾小管的管壁细胞对于所吸收的物质具有一定的通透性为前提的。如果肾小管中某一段管壁(如髓襻的升支)对水不通透,即使管内外具有渗透压差,水仍然难以透过。

主动重吸收是指依靠肾小管细胞新陈代谢所产生的能量,使小管液中某些溶质能够逆着浓度梯度或逆着电位梯度而转运出管外的生理过程。关于主动重吸收的机理,现在知道得还很不够,不同物质的重吸收机理也不相同。电镜下的观察表明: 肾小管各段和集合管的管壁上皮细胞向管腔侧都有微绒毛,而以近曲小管的微绒毛最为密集,因此在光学显微镜下表现为刷状缘; 各段小管内都有丰富的线粒体,其中所含三磷酸腺苷(ATP),是产生能量的物质基础,与小管的重吸收和分泌功能有密切关系。至于小管壁细胞外周侧则无刷状缘,这一侧细胞膜外有一层基底膜。细胞向管腔侧的膜与向其他侧的膜的形态不同,表明其功能上也会有所差异。

肾小球滤液中许多重要物质的重吸收部位主要在近曲小管,营养物质如葡萄糖、氨基酸、蛋白质、乙酰乙酸和维生素等,几乎全部都在近曲小管中重吸收; 无机离子如K+、Ca2+和无机磷以及尿酸等,则绝大部分在近曲小管重吸收;至于Na+、Cl-、水和尿素等,虽然在肾小管的好几段和集合管中都能重吸收,但仍以近曲小管为主。

葡萄糖的重吸收 葡萄糖是在肾小管中被完全重吸收的一个典型例子。肾小球滤液中葡萄糖浓度与血浆中浓度是相同的,动物肾单位的微穿刺实验表明,当滤液通过近曲小管的前半段时,葡萄糖已经几乎全部被重吸收。根据肾小管分段的灌注实验,葡萄糖在肾小管其余各段中即不再被吸收,也不被分泌。因此正常哺乳动物的尿中基本不含葡萄糖。葡萄糖重吸收是以主动方式进行的,小管液中的葡萄糖浓度即使降到极低,仍能逆着浓度梯度而转运至小管周围的毛细血管血液中。其转运的机理是以膜载体为媒介的,那就是葡萄糖分子(G)在管腔侧的细胞膜外表面与载体蛋白 (C)结合而形成葡萄糖-载体复合物(GC),后者依靠细胞内代谢产生的能量而转移到细胞膜的内表面,然后复合物解离,葡萄糖分子进入细胞内部,载体蛋白又转移到膜的外表面以结合小管液中另一个葡萄糖分子。如此反复进行,直至小管腔中葡萄糖全部转运完毕。在这期间. 细胞内的葡萄糖浓度逐渐增加到超过细胞外液的糖浓度。由于细胞膜的基底侧是葡萄糖能够通过的,于是细胞内的葡萄糖即顺着浓度差而扩散到细胞外液。这种借助于膜载体的葡萄糖重吸收是有一定限度的,当小管液中糖浓度增加到一定程度时,重吸收即不再进行。这种限度的发生,据认为是由于膜载体数量有限,不足以同过多的糖分子结合,以致有一部分葡萄糖随着小管液流下经尿排出,造成糖尿。关于葡萄糖重吸收的机理,最近又提出葡萄糖-钠离子共同转运的载体假说。因为葡萄糖在近曲小管的净吸收量,直接地受这一段小管中钠和水的重吸收的影响。当近曲小管对钠和水的重吸收量增加时,这段小管对葡萄糖的重吸收量也增加;反之,葡萄糖重吸收量减少。

氨基酸的重吸收 正常人体肾小球滤液中的氨基酸,在通过近曲小管时,几乎全部被主动重吸收,通常尿中无氨基酸排出。肾小管对各种氨基酸的重吸收不完全相同,其中组氨酸、异亮氨酸和色氨酸等的重吸收较为容易,甘氨酸、精氨酸和赖氨酸等的重吸收则较为困难。因此当后一类氨基酸在肾小球滤液中含量较多时,其重吸收便不完全。氨基酸重吸收的原理与葡萄糖相类似,都是通过载体,并且必须Na+的参与始能进行转运。有人认为这是由于葡萄糖、氨基酸与Na+的重吸收系利用一种共同的膜载体。临床上所见的Fanconi综合征,可能就是由于这一共同载体出现故障,因而导致糖尿和氨基酸尿。

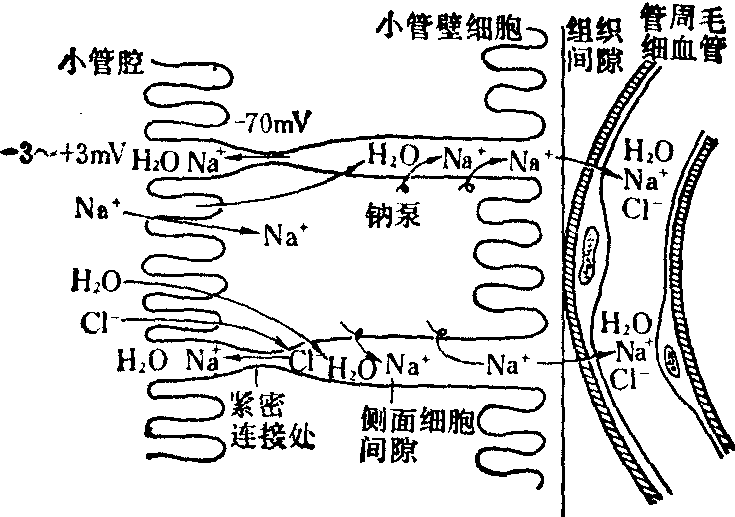

钠的重吸收 肾小球滤液中的钠约有70%是在近曲小管重吸收,其余是在髓襻、远曲小管和集合管中重吸收。钠的重吸收过程比较复杂,有主动和被动两种方式。在近曲小管,滤液中的Na+浓度与血浆的相等,约为142mEq/L,而管壁细胞内的Na+浓度则很低,一般只有40mEq/L,两者差异很大。管壁细胞的腔侧膜对Na+的通透性较高,可以让滤液中的Na+通过腔侧膜顺着浓度差而被动地扩散入细胞内。而且细胞内的电位比小管中要负60多毫伏,这一电位梯度同样有助于Na+向细胞内扩散。当细胞内的Na+增加时,必须随时转运到小管周围的细胞间液内,然后通过细胞基底膜而进入管周毛细血管,以保持细胞内外的离子平衡。由于管周组织间液的Na+浓度是与毛细血管内血浆相近的,组织间液的电位也比细胞内高得多,所以只能凭借细胞的代谢能量主动地把Na+从细胞内泵出到细胞外液。这钠泵被认为是位于相邻细胞侧面的管周膜上(如图所示)。钠泵可分A、B两型:A型系指细胞内Na+被泵出后,形成细胞内外电位差,细胞内呈负电位,于是引起细胞内负离子如Cl-被动地随Na+而出,这称为电位差发生型。B型的钠泵则系指在Na+被泵出的同时,就有K+从细胞外液进入细胞内,然后分泌于小管腔中,这称为Na+-K+交换型。A型钠泵可被某些利尿剂如利尿酸(ethacyric acid)所抑制,在低温下丧失作用;B型可被乌本苷(Ouabain,哇巴因)所抑制,需要K+的存在,在低温下仍能发挥作用,两种类型在肾小管缺氧时都受到抑制。在近曲小管中,滤液是等渗地重吸收的。当钠从细胞内被泵出管周膜而到细胞外液后,细胞内水分也随之透出,以致细胞之间的液量增加,流体静压上升,乃推动液体透过基底膜,并最后进入管周毛细血管。因此,如果管周毛细血管压升高或其血浆胶渗压降低时,细胞间隙中液体进入血液将减少,于是钠和水的重吸收减少;反之,钠和水的重吸收增加。除此之外,细胞间隙中液体还有极少一部分可以通过相邻细胞之间的紧密连接处漏回到小管腔(如图所示)。

近球小管中Nacl和H2O的转运示意图

至于肾小管其他各段对Na+的重吸收与近球小管不尽相同。髓襻降支和升支细段能被动地重吸收,髓襻升支粗段由于Cl-的主动重吸收,Na+可被动地随之吸收。远曲小管和集合管能主动地重吸收钠,这后两段的Na+重吸收可受肾上腺盐皮质激素的调节。

关于在整体内影响和调节钠重吸收的因素,可参见“肾与水、电解质平衡”。

水的重吸收 正常成人的肾小球滤过率,根据清除率的试验,大约为180L/24h,但实际上每天的尿量一般仅为1~2L,相当于滤过量的1%左右,说明其余99%的水分已被肾小管重吸收。水的重吸收部位主要在近曲小管。根据对脱水大鼠的测定,水重吸收的百分比最高可达99.86%,其中有75%是在近曲小管,5%在髓襻,其余将近20%是在远曲小管和集合管重吸收。

当肾小球滤液流经近曲小管时,由于多种溶质(主要是钠盐和葡萄糖)被重吸收,小管液中渗透压下降,于是其中的水分便按渗透压梯度而被动地向管外组织间隙扩散,使小管液流经近曲小管后还是保持与血浆等渗。当小管液通过髓襻时,水分继续从髓襻降支中被动地转运于管外; 但髓襻升支对水却几乎不通透。当小管液流经远曲小管和集合管时,在抗利尿激素的作用下,水分继续被重吸收,结果形成了浓缩尿,如果抗利尿激素分泌受抑制,水不能继续重吸收,则将形成稀释尿(见“尿的浓缩和稀释”)。

☚ 肾小球的滤过作用 肾小管和集合管的分泌作用 ☛

- 山东省海水养殖研究所是什么意思

- 山东省海洋水产研究所是什么意思

- 山东省消费者协会是什么意思

- 山东省淄博市地名志是什么意思

- 山东省淄博市桓台县地名词典是什么意思

- 山东省淡水水产研究所是什么意思

- 山东省烟台地区农业机械科学研究所是什么意思

- 山东省爱国卫生运动委员会是什么意思

- 山东省物价调查统计年鉴是什么意思

- 山东省物资局是什么意思

- 山东省电信公司是什么意思

- 山东省电子研究所是什么意思

- 山东省电影发行放映公司是什么意思

- 山东省电影器材公司是什么意思

- 山东省皮肤性病防治研究所是什么意思

- 山东省监狱是什么意思

- 山东省盲人、聋哑人协会筹备委员会是什么意思

- 山东省硅酸盐研究所是什么意思

- 山东省禁止妇女緾足办法是什么意思

- 山东省禁烟治罪暂行条例是什么意思

- 山东省禁种罂粟暂行办法是什么意思

- 山东省私立学校暂行管理办法是什么意思

- 山东省科学技术协会是什么意思

- 山东省科学技术委员会是什么意思

- 山东省科学技术宣传馆是什么意思

- 山东省科学技术情报研究所是什么意思

- 山东省税收暂行条例是什么意思

- 山东省立临清棉业试验场是什么意思

- 山东省立农业实验所是什么意思

- 山东省立农学院是什么意思

- 山东省立剧院是什么意思

- 山东省立剧院第一周年纪念年刊是什么意思

- 山东省立剧院组织规程是什么意思

- 山东省立医学专科学校是什么意思

- 山东省立医院是什么意思

- 山东省立医院护士学校是什么意思

- 山东省立卫生实验所是什么意思

- 山东省立实验剧院是什么意思

- 山东省立慈善公所组织章程是什么意思

- 山东省立救济院是什么意思

- 山东省立棉作育种场是什么意思

- 山东省立水产试验场是什么意思

- 山东省立烟草改良场是什么意思

- 山东省立第一公共体育场是什么意思

- 山东省立第一农事试验场是什么意思

- 山东省立第四联中是什么意思

- 山东省立蚕业试验场是什么意思

- 山东省第一区农场是什么意思

- 山东省第一届戏曲观摩演出大会是什么意思

- 山东省第一届曲艺会演是什么意思

- 山东省第一届运动会是什么意思

- 山东省第一届青年戏曲演员会演是什么意思

- 山东省第一届音乐会演是什么意思

- 山东省第一次戏曲剧目工作会议是什么意思

- 山东省第一革命残废军人休养院是什么意思

- 山东省第七届运动会是什么意思

- 山东省第三区农场是什么意思

- 山东省第三届运动会是什么意思

- 山东省第九届运动会是什么意思

- 山东省第二区农场是什么意思