十字花科蔬菜根肿病club root crucifers

由芸薹根肿菌引起十字花科蔬菜根部肿大的粘菌病害。1836年最先在英国发现。1878年病原物被定名。中国本世纪30年代有记载。

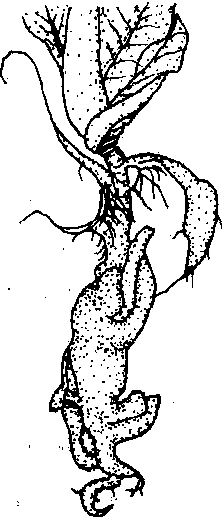

分布和为害 分布广,欧洲、北美洲最常见,中国自台湾省至黑龙江省均有发生,以西藏的萝卜损失最大。典型症状是植株主根和小根感病后形成大小不一的纺锤形、球形、棒状肿瘤。地上部叶色淡绿,晴天高温可表现下垂与萎蔫,为害严重的,叶片平贴地上。发病后期肿瘤腐烂。

病因 病原物为芸薹根肿菌(Plasmodiophorabrassicae),属粘菌,根肿菌目。菌体是原质团。原质团产生游动孢子囊或休眠孢子。休眠孢子近球形,壁厚,表面有小突起; 萌发温度6~27℃,pH 5.4~7.5。病菌有明显的生理分化,1980年美国威廉斯(Wellians)用两个甘蓝品种Jersey Queen和Bodger Shipper及两个芜菁品种Laurentian和Withelmsburges作鉴别寄主,鉴定过16个国家124份病样,认为有9个生理小种。十字花科蔬菜中,甘蓝、大白菜、某些芜菁品种最感病;辣根抗病性较强;花椰菜、大头菜、芸薹、某些芜菁或萝卜品种均属中度感病。但萝卜、大白菜中亦有抗病品种,已知中国的大白菜抗病品种有“双青156”“青槐169”等。在土壤带菌条件下,土壤酸碱度6.2左右,含水量不低于45%,温度20~25℃,最易诱发本病。低洼地或水稻田改作菜地的,发病也较多。

侵染过程和病害循环 病菌以休眠孢子在土中或粘附在种子上越冬,在土中可存活10~15年,以0~30厘米土层中较多,在水中19个月不丧失其生活力,萌发时,产生具有长短不等的双鞭毛单个游动孢子,从植株的根毛侵入,并发育为原质团,几天后原质团割裂为若干部分,每一部分都是多核的,并有细胞膜,最后成为一个游动孢子囊。游动孢子囊通过寄主细胞壁上的孔释放到寄主体外,每个游动孢子囊形成和放出4~8个次生游动孢子,有些游动孢子成对地结合而产生接合子,引起新的侵染并产生新的原质团。这个原生质团最后转变为休眠孢子。次生游动孢子萌发产生的原生质团直接侵入幼嫩的根组织,通过伤口侵入次生根和地下茎,扩展到皮层细胞,到达形成层。通过形成层的侵染点,向各个方向扩散,刺激细胞不断增大和分裂,形成肿瘤。

病害控制 与非十字花科蔬菜轮作期限3年以上;播种前苗床土壤用氯化苦、甲基溴、棉隆、威百亩或敌线脂处理;田间加入适量消石灰,将土壤pH值调节到7.2以上,发病期用五氯硝基苯药液灌根;种植抗病品种。

十字花科蔬菜根肿病crucifer club-root

十字花科蔬菜的一种真菌病害。病原菌为鞭毛菌亚门中的芸薹根肿菌(Plasmodiophora brassicae Woron)。中国主要危害大白菜、青菜、芥菜等,其他国家则以甘蓝发病最普遍。主根和侧根受害后,形成大小不一、光滑或龟裂粗糙的肿瘤。植株地上部生长迟缓,缺水萎蔫。侵染源来自土壤中的休眠孢子(囊)。通过菜株病苗,水流携带菌土等方式传播。酸性、潮湿土壤有利于病菌萌发侵入危害。无病区应加强检疫。病区须采用无病苗、晴天定植、实行轮作和施用石灰调节土壤酸度等防治措施。

青菜根肿病

- 胃胆液质性头痛是什么意思

- 胃胰反射是什么意思

- 胃胳是什么意思

- 胃脉是什么意思

- 胃脓疮是什么意思

- 胃脘是什么意思

- 胃脘下俞是什么意思

- 胃脘内痈是什么意思

- 胃脘火痛方是什么意思

- 胃脘疼痛是什么意思

- 胃脘痈是什么意思

- 胃脘痛是什么意思

- 胃脘痛八是什么意思

- 胃脘痛外治法是什么意思

- 胃脘痛针灸治法是什么意思

- 胃脘痞闷是什么意思

- 胃脘胀痛是什么意思

- 胃脘虚痞是什么意思

- 胃脘血气方是什么意思

- 胃脯是什么意思

- 胃脾汤是什么意思

- 胃脾韧带是什么意思

- 胃腔是什么意思

- 胃腕是什么意思

- 胃腺是什么意思

- 胃腺分泌的液体是什么意思

- 胃腺和胃液是什么意思

- 胃膜素是什么意思

- 胃良性瘤是什么意思

- 胃良性肿瘤是什么意思

- 胃苏冲剂是什么意思

- 胃苓丸是什么意思

- 胃苓散是什么意思

- 胃苓汤是什么意思

- 胃药是什么意思

- 胃萎缩是什么意思

- 胃蒸是什么意思

- 胃虚是什么意思

- 胃虚不克方是什么意思

- 胃虚喘是什么意思

- 胃虚性头痛是什么意思

- 胃虚恶心方是什么意思

- 胃虚汗是什么意思

- 胃虚消渴方是什么意思

- 胃虚热是什么意思

- 胃虚病是什么意思

- 胃虚秘是什么意思

- 胃虚风热方是什么意思

- 胃虫病是什么意思

- 胃蛋白酶是什么意思

- 胃蛋白酶原是什么意思

- 胃蠕动是什么意思

- 胃蠕动和排空征象是什么意思

- 胃蠕动波是什么意思

- 胃蠕动跳越征是什么意思

- 胃血吸虫病是什么意思

- 胃血吸虫病的胃镜诊断是什么意思

- 胃血病是什么意思

- 胃血症是什么意思

- 胃衰症是什么意思