β内酰胺类抗生素

β内酰胺类抗生素系指分子中含有β内酰胺(β-lact-am)环的抗生素,包括青霉素类、头孢菌素类、单环β内酰胺类等。这类抗生素具有抗细菌作用,其中的β内酰胺部分与细菌细胞壁粘肽中的D-丙氨酰-D-丙氨酸末端相似,它们可与转肽酶的活性中心结合,使在转肽酶催化下的粘肽交联反应无法完成,从而抑制细胞壁的合成。由于这类抗生素只作用于具有细胞壁的细菌,而且对细胞壁形成的干扰又发生在生物合成的最后阶段,因此对细菌显示出独特的选择性,几乎不损害没有细胞壁的动物细胞,是一类较好的化学治疗药物。β内酰胺类抗生素易受β-内酰胺酶破坏而失活。有些β内酰胺是β内酰胺酶(β-lactamase)的抑制剂,与β内酰胺抗生素合用,可保护该抗生素不被或少被破坏,是重要的化疗辅助药物。

青霉素的问世,在化学治疗史上占有极重要地位,半个世纪来,β内酰胺类抗生素在化学结构上由青霉烷衍生物发展到氧青霉烷、青霉烯、氧青霉烯、碳青霉烯、头孢烯、氧头孢烯、碳头孢烯及至单环β内酰胺。在来源上,产生菌由真菌发展到放线菌乃至细菌,而半合成与全合成β内酰胺又有效地弥补了天然β内酰胺的缺陷。在抗菌作用上由仅对革兰阳性细菌与少数革兰阴性细菌有效发展到对绝大多数细菌都有较强作用。据八十年代初统计、β内酰胺类抗生素的品种与产量在抗生素中均居首位,产量约占医用抗生素总产量的70%以上。其主要发展过程见表1。

表1 β内酰胺类抗生素的主要发展过程

| 年份 | 重要进展摘要 |

| 1929 1941 | Fleming发现青霉素 青霉素首次临床应用,在第二次世界大战中 期肯定了青霉素的优异疗效 |

| 1945 | Brotzu等分离出头孢菌素产生菌Cephalo- sporium acremonium |

| 1948 | Coghill等用高产菌株P.chrysogenum代 替P.notatum,并由表面培养改为深层发酵, 从而使大量制备青霉素成为可能 |

| 1955 | Newton与Abraham由头孢菌素N的粗品 中分离出头孢菌素C |

| 1959 | Bachelor等制得6-APA的结晶,旋即发现 细菌酰胺酶水解青霉素侧链的方法,开创了 半合成青霉素的时代 |

| 1961 | 第一个既耐酸又耐青霉素酶的半合成青霉 素,苯唑青霉素问世 |

| 1962 | 出现第一个广谱青霉素,氨苄青霉素与第一 个半合成头孢菌素,头孢噻吩 |

| 1971 | 发现由青霉素向头孢菌素转化反应由青霉素 V制得了头孢氨苄,从而使由价廉的青霉素 制取头孢菌素类抗生素成为可能 发现若干放线菌素产生7-位带甲氧基的头孢 菌素,头霉素。在此以前,β-内酰胺类都是 真菌产生的。 |

| 1972 | 发现向头孢菌素的7-位导入甲氧基的方法, 使头孢菌素向头霉素的转化成为可能。第二 代头孢菌素问世 |

| 1976 1976 | 第一个单环β内酰胺抗生素诺卡菌素问世 发现第一个氧青霉烷、棒酸与第一个碳青霉 烯,硫霉素 |

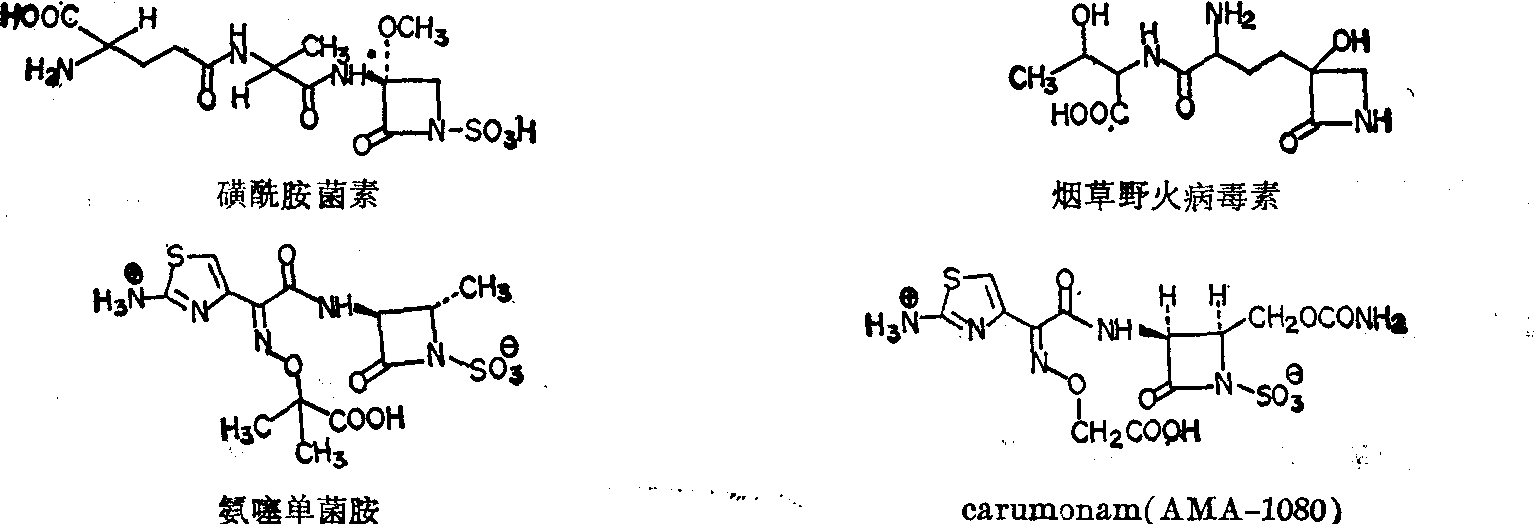

| 1979 1981 | 第三代头孢菌素出现 第一个细菌产生的β-内酰胺抗生素-磺酰 胺菌素问世。合成了抗菌谱广,抗菌作用更 强的氨噻单菌胺。 |

| 1988 | 开始出现对革兰阳性与阴性细菌都具有很强 作用的第四代头孢菌素,如BMY-28142,H R-810等。正在临床试验中 |

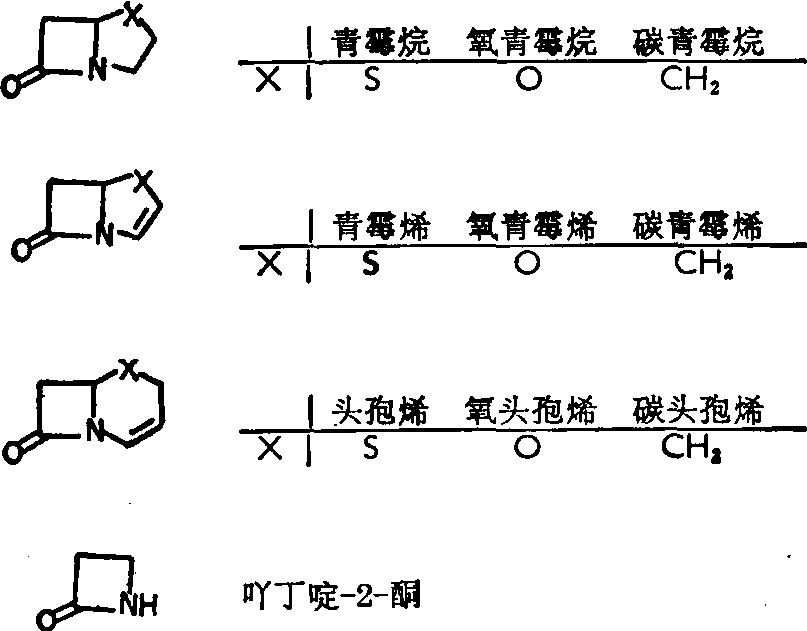

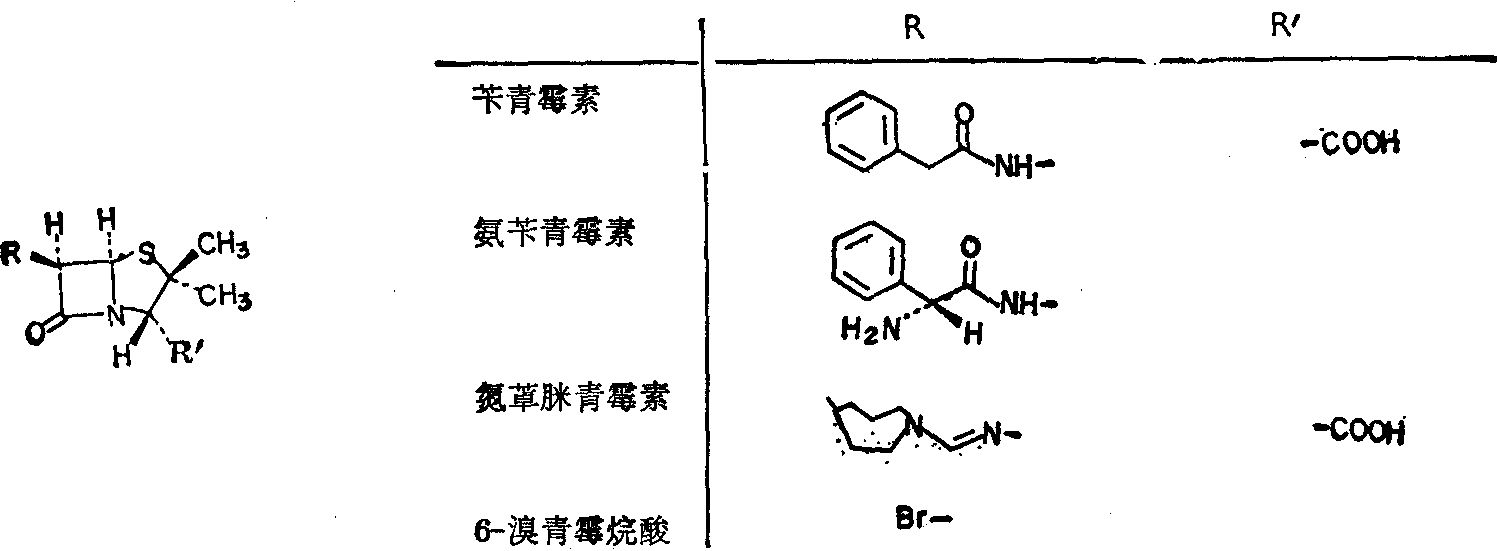

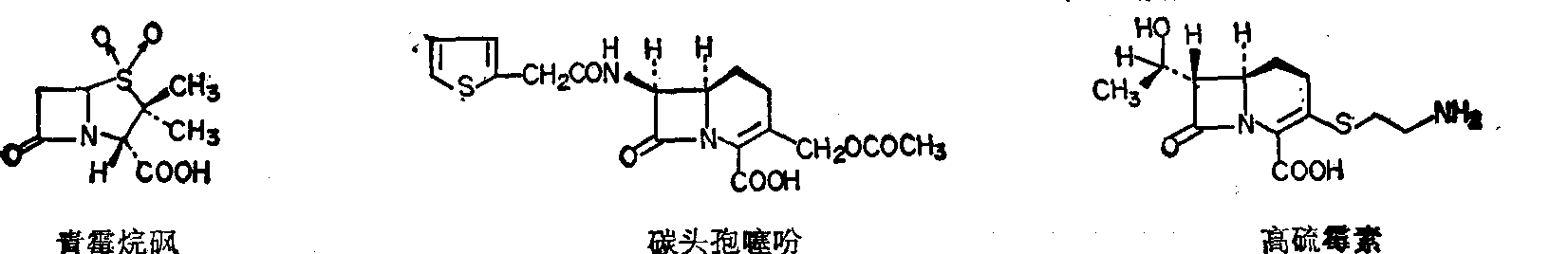

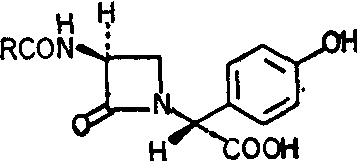

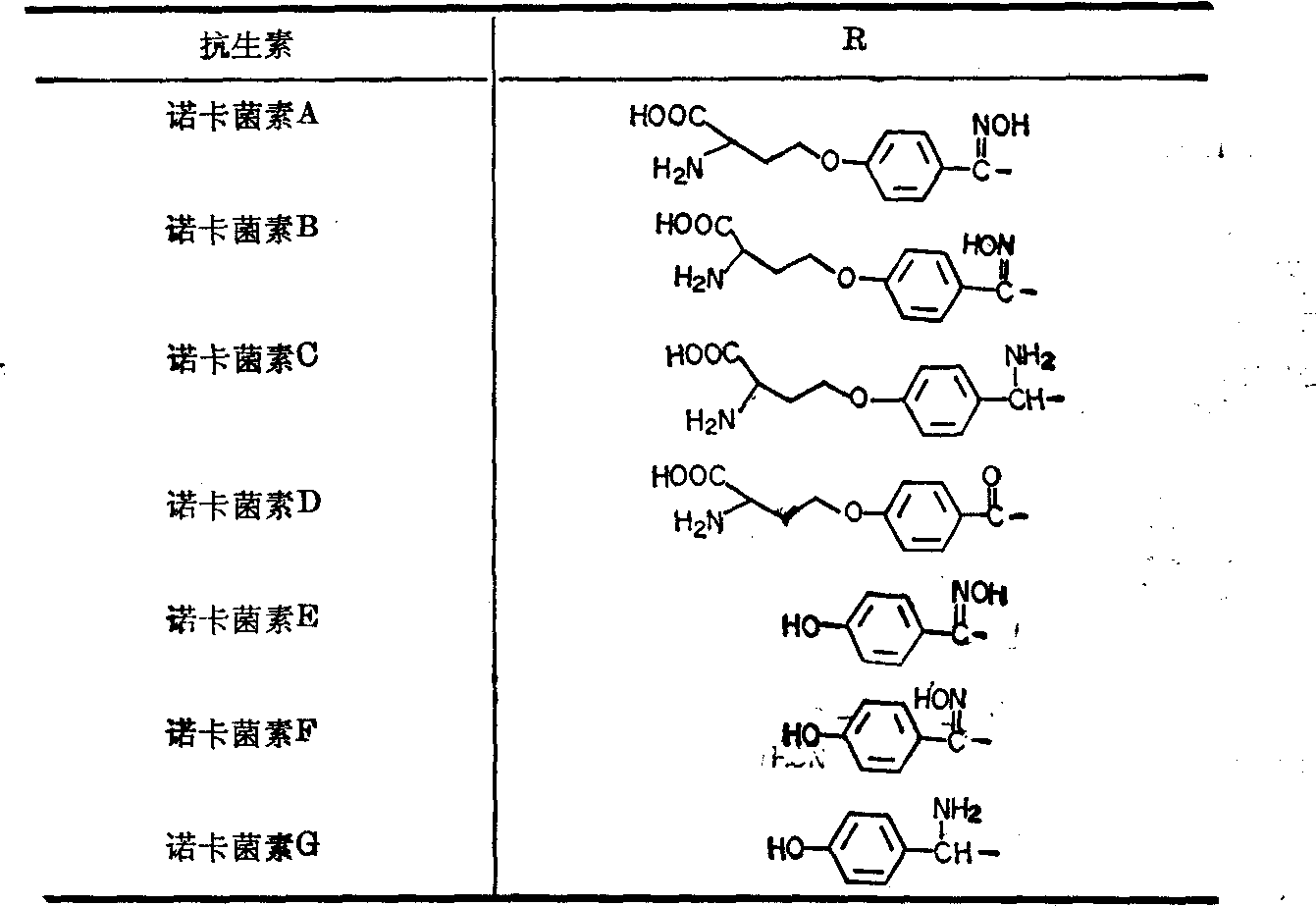

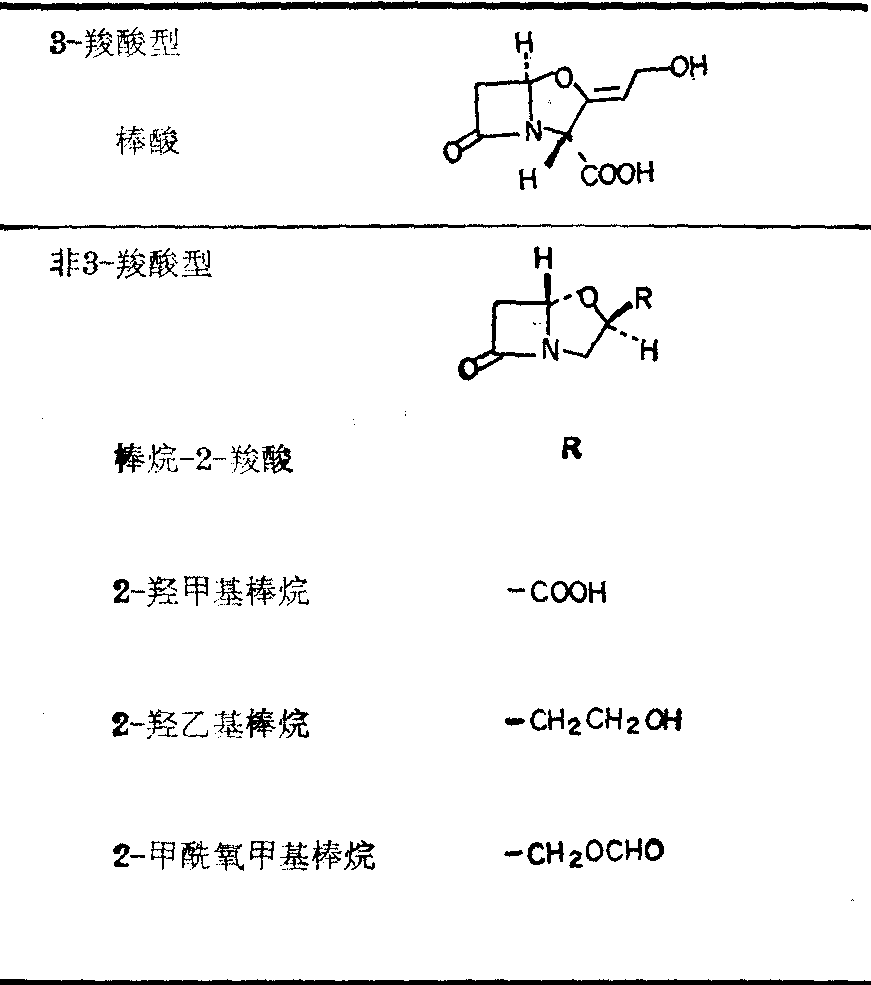

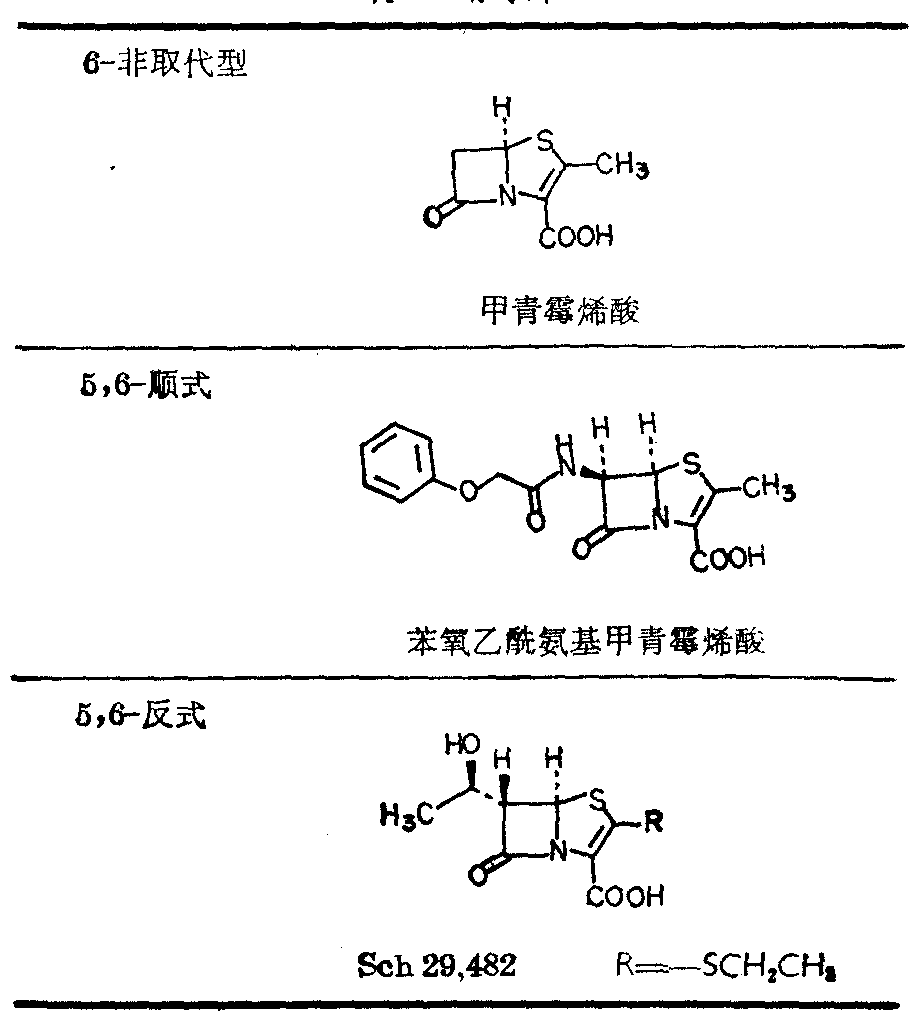

β 内酰胺类抗生素的分类: 按化学结构分类,见表2,各类型β内酰胺抗生素的主核与代表性药物的化学结构见图1~4与表3~7。

β内酰胺类抗生素的产生菌: 分布很广。可由真核微生物、放线菌及细菌产生。

(1) 由真核微生物产生:自1929年Fleming发现青霉菌抑制葡萄球菌生长现象起直到1971年发现若干放线菌可产生头霉素以前,所有报道的β 内酰胺类抗生物质都是由真核微生物产生的。多种真菌能产生带有疏水性N-酰基侧链的青霉烷,但不能产生带有同样侧链的头孢烯。头孢烯类产生菌分布甚广,产物的侧链都带有亲水性的D-α-氨基己二酸,且同时产生青霉素N,迄今尚未发现酵母菌产生β内酰胺。

(2)由放线菌产生: 1971年Nagarajan等从放线菌得到头霉素以后,至今已知放线菌产生一种青霉烷、10种以上头霉烯、6种氧青霉烷、30余种碳青霉烯与近10种吖丁啶-α-酮,是天然β 内酰胺抗生素的主要来源。

(3) 由细菌产生:1981年今田等从假单胞菌(Pseu-domonas)的代谢产物中发现磺酰单胺菌素,随后Sykes从多种革兰阴性细菌中得到这类抗生素,近来又发现黄杆菌(Flavobacterium),黄单胞菌(Xanthomonas) 产生去乙酰氧基头孢菌素C,从沙雷菌(Serratia)与欧文菌(Erwinia)中发现2,6未取代的碳青霉烯SQ-27860。

β内酰胺类抗生素的生物合成: 这类抗生素特别是青霉素与头孢菌素的生源与生物合成都有较深入的研究。(见“青霉素类抗生素”条)。

β内酰胺类抗生素的全合成: 重要的β内酰胺如青霉素,头孢菌素,棒酸、硫霉素、诺卡霉素、磺酰单胺菌素等都已前后完成了全合成。关于β内酰胺环的形成、已发现4个类型60余种环化反应。

β内酰胺类抗生素的结构改造,已取得显著成绩,据统计已合成5万种以上的半合成青霉素与约25,000种半合成头孢菌素,具有特点并已临床应用的有60种以上。6-氨基青霉烷酸(6-APA)、7-氨基头孢烷酸 (7-ACA)、3-氨基诺卡霉素(3-ANA)、与3-氨基单环酰(3-AMA)是半合成β 内酰胺的重要原料。

图1 β内酰胺类抗生素的主核

图2 青霉烷

图3 氧头孢烯与碳头孢烯

表2 β内酰胺类抗生素的分类

| 类 型 | 代 表 药 物 | ||

| 并 环 β 内 酰 胺 | 并 联 饱 和 五 员 环 | 青霉烷 酰胺型 (penam) 非酰胺型 脒型 砜型 非羧酸型 | 苄青霉素(benzyl penicillin),半合成青霉素 6-溴青霉烷酸(6-bromopenicillanic acid) 氮䓬脒青霉素(mecillinam) 青霉烷砜(sulbactam) PC-35587 |

| 氧青霉烷 羧酸型 (oxapenam) 非羧酸型 | 棒酸(clavulanic acid) 2-羟乙基棒烷(1718A1),RO 22-5417 | ||

| 碳青霉烷(carbapenam) | |||

| 并 联 不 饱 和 五 员 环 | 青霉烯 非取代型 (penem) 5,6-反式 5,6-顺式 | 甲青霉烯酸(BCL-98) Sch-29482,FCE-22101,FCE-21420 苯氧乙酰氨基甲青霉烯酸 | |

| 氧青霉烯(oxapenem) | |||

| 碳青霉烯 5,6-反式 (carbapenem) 5,6-顺式 烯链型 | 硫霉素(thienamycin),亚胺硫霉素(imipenem) 毯霉素(carpetimycin),复酸霉素(pluracidomycin) 天冬霉素(asparnomycin) | ||

| 并 联 六 员 环 | 头孢烯 酰胺型 (cephem) 7-甲氧型 | 头孢菌素C(cephalosporin C),半合成头孢菌素 头霉素(cephamycin) | |

| 氧头孢烯(oxacephem) | 头霉氧唑(lactamoxef) | ||

| 碳头孢烯 酰胺型 (carbacephem) 非酰胺型 | 碳头孢噻吩(carbacephalothin) 高硫霉素(homothienamycin) | ||

| 单 环 β 内 酰 胺 | 诺卡菌素类(nocardicin) 磺酰胺菌素类 酰胺型 3-甲氧型 肽侧链单环β内酰胺类 | 诺卡菌素(nocardicin) 氨噻单菌胺(azthreonam),AMA-1080 磺酰胺菌素(sulfazecin) 烟草野火病毒素(tabtoxin),X-372A | |

表3 氧青霉烷

表4 青霉烯

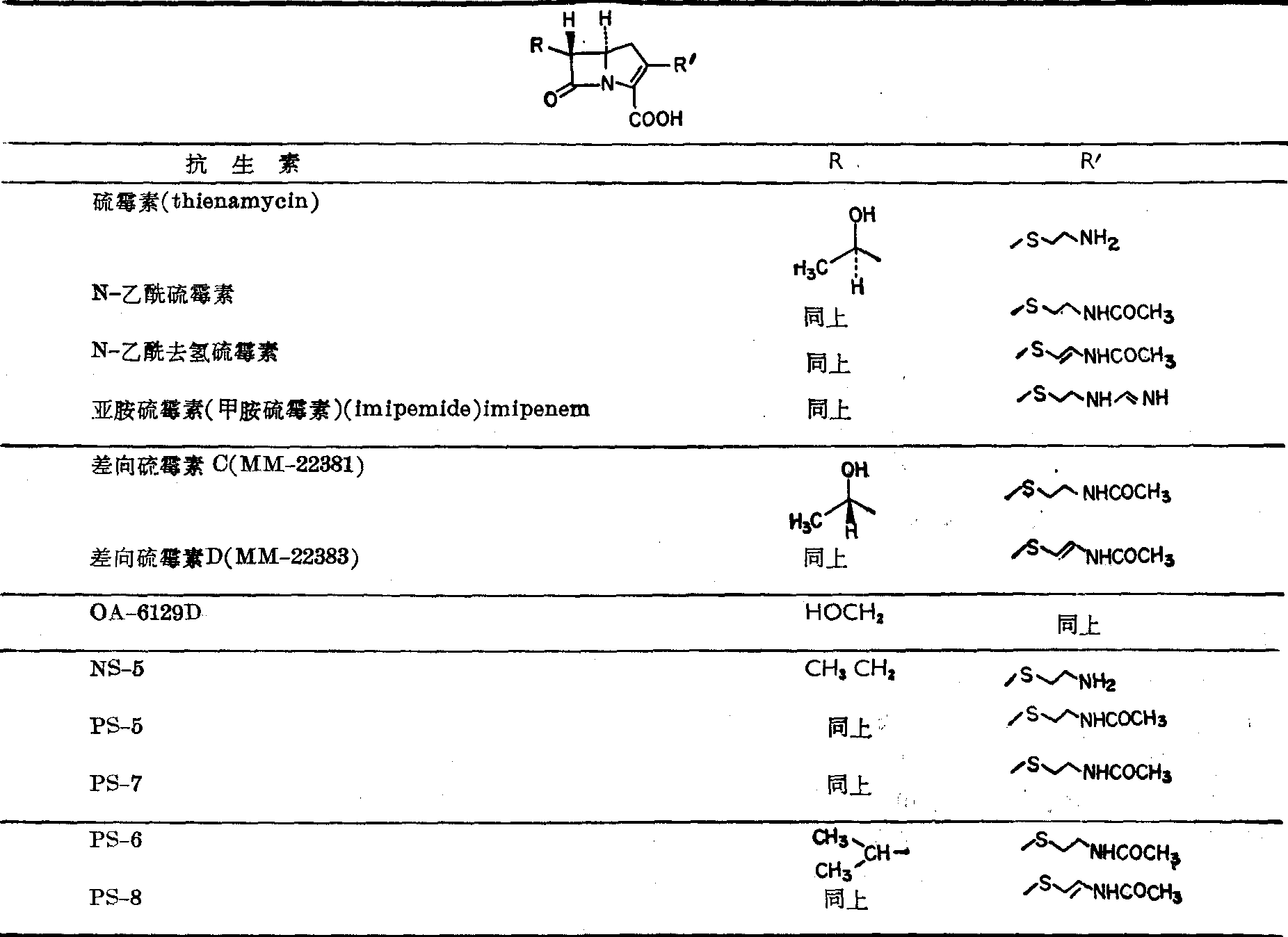

表5 5,6-反式碳青霉烯

表6 5,6-顺式碳青霉烯

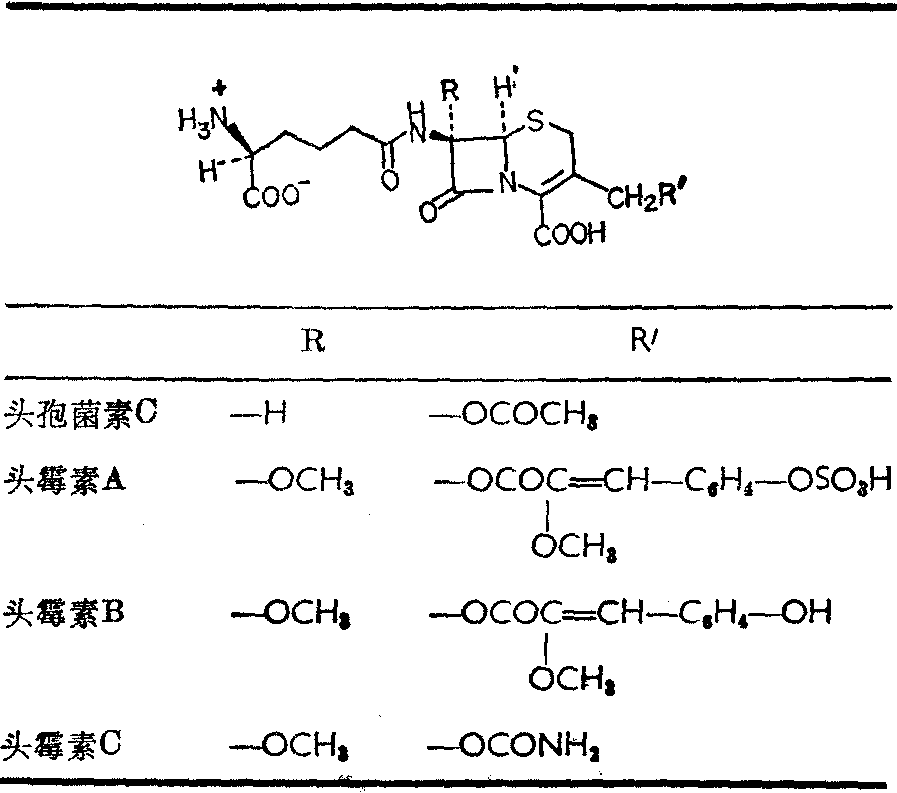

表7 头孢烯

- 排山倒是什么意思

- 排山倒峡是什么意思

- 排山倒海是什么意思

- 排山倒海之势,雷霆万钧之力是什么意思

- 排山勾滴是什么意思

- 排山压卵是什么意思

- 排山压卵,以汤沃雪是什么意思

- 排山压卵;以汤沃雪是什么意思

- 排山神是什么意思

- 排岔儿是什么意思

- 排岸兼管船场公事是什么意思

- 排岸远樯森似槊,落波残照赫如旗。是什么意思

- 排干水捕鱼是什么意思

- 排干田是什么意思

- 排年是什么意思

- 排年什季是什么意思

- 排序是什么意思

- 排序不等式是什么意思

- 排序和排队系统使用手册是什么意思

- 排序标托是什么意思

- 排序理论是什么意思

- 排序问卷是什么意思

- 排废是什么意思

- 排座位是什么意思

- 排开,排列是什么意思

- 排异反应是什么意思

- 排弃是什么意思

- 排弊归正是什么意思

- 排引是什么意思

- 排张是什么意思

- 排弹是什么意思

- 排当是什么意思

- 排当乐次是什么意思

- 排当子是什么意思

- 排律是什么意思

- 排律平仄是什么意思

- 排律粘对是什么意思

- 排律诗是什么意思

- 排忧解难是什么意思

- 排患解纷是什么意思

- 排愁破涕是什么意思

- 排愁解忧是什么意思

- 排戏是什么意思

- 排成一 (二)列横队是什么意思

- 排成一 (二)路纵队是什么意思

- 排成三列横队是什么意思

- 排成三排是什么意思

- 排成行是什么意思

- 排成长串的人或物是什么意思

- 排成队伍是什么意思

- 排戛是什么意思

- 排户是什么意思

- 排房是什么意思

- 排扇是什么意思

- 排扇子是什么意思

- 排手是什么意思

- 排手伏脚是什么意思

- 排手打掌是什么意思

- 排打是什么意思

- 排打功是什么意思