魚魚(鱼)Yú

现行较罕见姓氏。今广西之田林、湖北之老河口、山西之太原及长治、陕西之韩城、甘肃之舟曲等地有分布。汉族有此姓; 另: 白族、羌族、傈僳族亦当有此鱼姓。《郑通志·氏族略》 收载。其源不一:

❶郑樵注云: “子姓。《风俗通》 云: ‘宋桓公子公子目夷字子鱼,子孙以王父字为氏。’”此以字为氏,系出子姓;

❷ 《姓氏考略》 据 《唐书》 注云:“唐尚可孤冒姓鱼,曰鱼智德。” 则此由尚氏所改。

❸今白、羌、傈僳等民族亦当有鱼姓: 白族之鱼姓,源於原始氏族之图腾崇拜,白族语称 “乌”,汉意即“鱼”,遂以为姓,或谐鱼音而改为 “余”; 羌族之鱼姓,则源於房名,羌族语称 “俄日”,汉意乃 “鱼”,遂以为姓,或谐鱼音而改为 “余”; 傈僳族之鱼姓则出自鱼氏族,以族为氏,相传其先有昆仲二人,……弟弟帮助一个渔村除了蛇患,在那个村安家落户,所生后代是鱼氏的祖先,成了鱼氏族。傈僳语称 “汪扒” 或 “哇扒”,汉意为 “鱼”,以为氏。或取其汉意而氏鱼,或谐鱼音而改为 “余”。或取傈僳语之首音,谐“汪”“王”而为姓。参见《中国人的姓名》,望出冯翊。

汉代有鱼翁叔,长安人,巨富; 唐代有鱼朝恩,宦官,鱼智德养父; 又有鱼玄机,新安女道士,诗人; 明代有鱼侃,常熟人,开封知府。

魚yú

❶水生脊椎動物。張衡《思玄賦》:“魚矜鱗而并凌兮,鳥登木而失條。”

❷通“漁”,取。見“魚酌”。

❸姓。揚雄《蜀都賦》:“若其遊怠魚弋,郤公之徒,相與如平陽,𩒙巨沼。”魚弋,人名,生平不詳。

魚

“鱼”的繁体字。

〗、河津汾北〖

〗、河津汾北〖 〗。

〗。

魚鱼

(2次) 泛称魚类。~隣隣兮媵予《歌·河》 ~葺鳞以自别兮《章·悲》

“魚袋”之省稱。

即魚星。

亦作“䁩”、“𩥭”,亦稱“魚目”。馬名。《爾雅·釋畜》:“二目白,魚。”郭璞注:“似魚目也。《詩》曰:‘有驔有魚。’”郝懿行義疏:“魚者,《漢書·西域傳贊》:‘以魚目、與龍文、汗血,竝爲駿馬之名。’蓋即此也。《釋文》:‘魚,本又作䁩,《字林》作𩥭,皆或體耳。”

魚yu

F47E

“鱼”的繁体。

魚yú

Y257

“鱼”的繁体。

魚

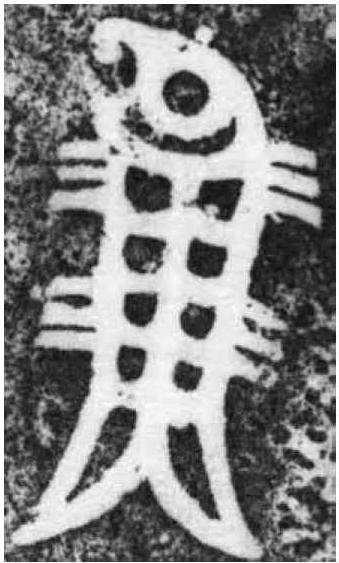

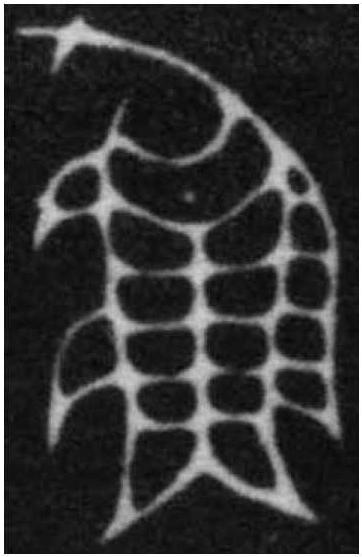

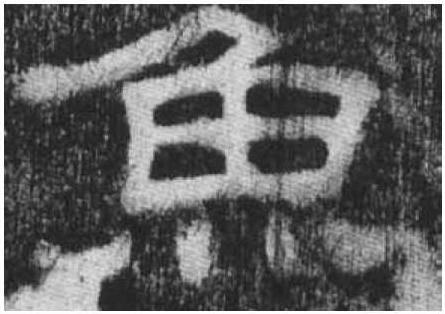

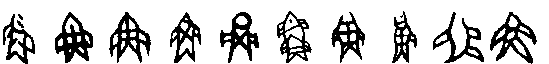

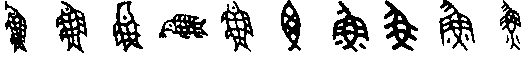

魚,甲骨文作

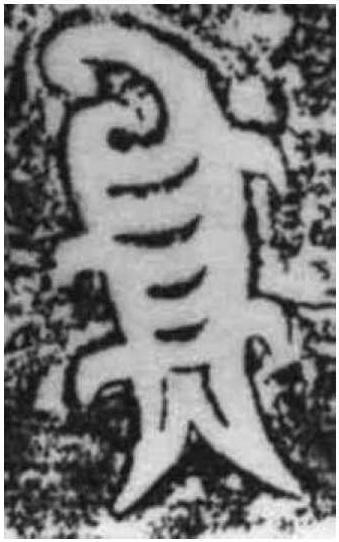

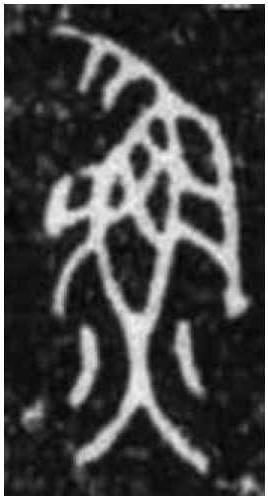

,金文作

,金文作

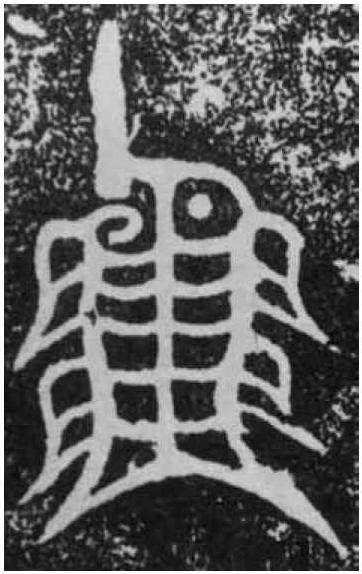

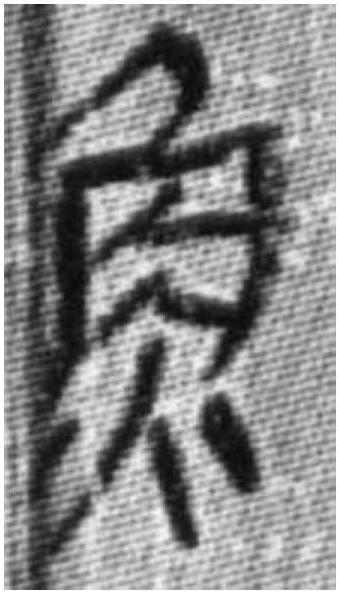

,小篆作

,小篆作 。

。

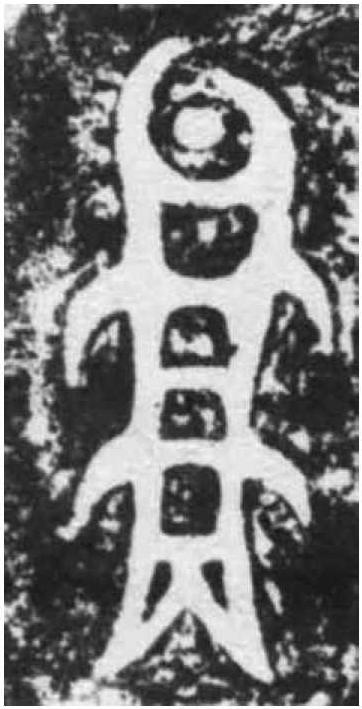

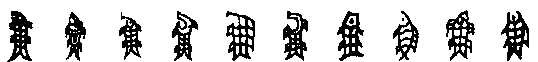

本爲魚的象形。或用作動詞,義爲捕魚。卜辭或用名詞義,或用動詞義。或讀如 “魯”,嘉美之義。銘文或用本義,或用作方國名、人名。提示: 在上古漢語中,一字多用的現象十分普遍,後世爲求在字形上加以區别,一般就在原有字形基礎上增加意符,如 “魚”或增意符 “水”或 “廾”表示動詞義, 甲骨文作

,增“水”爲意符,金文作

,增“水”爲意符,金文作

,从廾表示行爲,可見卜辭時代已見分化。也有另闢蹊徑的,如 “研”本有硯石的意義,爲求區别,後世假借 “硯” 字表示名詞義。形音義或略有變化而相因相承,語本一源,這是漢字同源孳乳的基本規律。又見古籍或用 “魚”作第一人稱代詞,蓋 “魚” 與 “吾”古音相近,别無深意。又,甲骨文 “魚”字的 “魚尾”是典型的象形,戰國金文變成“火”字形,後世或寫成 “大”字形,秦漢以後又演變爲四點,至漢字簡化時用草寫法變爲一横——三千年 “魚尾” 變化梗概如此。

,从廾表示行爲,可見卜辭時代已見分化。也有另闢蹊徑的,如 “研”本有硯石的意義,爲求區别,後世假借 “硯” 字表示名詞義。形音義或略有變化而相因相承,語本一源,這是漢字同源孳乳的基本規律。又見古籍或用 “魚”作第一人稱代詞,蓋 “魚” 與 “吾”古音相近,别無深意。又,甲骨文 “魚”字的 “魚尾”是典型的象形,戰國金文變成“火”字形,後世或寫成 “大”字形,秦漢以後又演變爲四點,至漢字簡化時用草寫法變爲一横——三千年 “魚尾” 變化梗概如此。

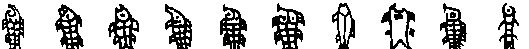

楚簡帛文作

,沿襲古體,多有變形。秦簡牘文作

,沿襲古體,多有變形。秦簡牘文作 ,古隸典型。參見361.吾字條。

,古隸典型。參見361.吾字條。

魚(yú)

“.jpg) ,水蟲也。象形。魚尾与燕尾相似。凡魚之属皆从魚。”(语居切)

,水蟲也。象形。魚尾与燕尾相似。凡魚之属皆从魚。”(语居切)

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) 等,金文犀伯鼎作

等,金文犀伯鼎作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,均象魚形。甲骨文与金文均可用为本义。又毛公鼎还有“魚

,均象魚形。甲骨文与金文均可用为本义。又毛公鼎还有“魚![]() (箙)”一词,指魚形的箭袋,或说是蒙有魚皮的箭袋。文献中作“魚服”,如《诗·小雅·采薇》:“四牡翼翼,象弭魚服。”战国包山楚简作

(箙)”一词,指魚形的箭袋,或说是蒙有魚皮的箭袋。文献中作“魚服”,如《诗·小雅·采薇》:“四牡翼翼,象弭魚服。”战国包山楚简作.jpg) 、

、.jpg) ,曾侯乙墓楚简作

,曾侯乙墓楚简作.jpg) 。卜辞有

。卜辞有.jpg) 、

、.jpg) ,字从又,表示捕魚之义;商代卣文作

,字从又,表示捕魚之义;商代卣文作.jpg) ,字从两手,西周金文作

,字从两手,西周金文作.jpg) ,加水旁,从两手,均表示用手捕魚之义。后来写作“漁”。《周易·系辞下》:“作结绳而为网罟,以佃以漁,盖取诸《离》。”陆德明释文:“马融注:‘取魚曰漁。’本作魚。”

,加水旁,从两手,均表示用手捕魚之义。后来写作“漁”。《周易·系辞下》:“作结绳而为网罟,以佃以漁,盖取诸《离》。”陆德明释文:“马融注:‘取魚曰漁。’本作魚。”

魚部有一百零二个属字。如“鱖”字下云:“魚名。从魚,厥声。”又如“鮏”字下云:“魚臭也。从魚,生声。”后来通行字为“腥”。

魚( )

)

甲骨文合集27456,殷

貞其一示□魚。

按: 象魚之形。

甲骨文合集24911,殷

……魚……

甲骨文合集22226,殷 魚。

魚。

甲骨文合集28237,殷

……魚□受禾。

魚乙正鐃,殷周金文集成408,殷

魚乙正。

魚乙正鐃,殷周金文集成409,殷

魚乙正。

魚乙正鐃,殷周金文集成410,殷

魚乙正。

魚鬲,殷周金文集成441,殷

魚。

魚鼎,殷周金文集成1127,殷

魚。

亞魚鼎,殷周金文集成1741,殷

亞{ 魚}。

魚}。

乙魚簋,殷周金文集成3063,殷

乙魚。

女魚卣,殷周金文集成4851,殷

女魚。

魚從卣,殷周金文集成4853,殷

魚從。

魚父乙卣,殷周金文集成4914,殷

魚父乙。

魚觚,殷周金文集成6684,殷

魚。

魚母觚,殷周金文集成6877,殷

魚母。

亞魚父丁爵,殷周金文集成8889,殷

亞魚父丁。

乙魚斝,殷周金文集成9186,殷

乙魚。

魚羌鼎,殷周金文集成1464,殷或西周早期

魚羌。

魚父乙鼎,殷周金文集成1551,西周早期

魚父乙。

魚父癸方鼎,殷周金文集成1686,西周早期

魚父癸。

伯魚鼎,殷周金文集成2168,西周早期

白(伯)魚乍(作) (寶)

(寶) (尊)彝。

(尊)彝。

魚母乙卣,殷周金文集成4999,西周早期

魚母乙。

魚爵,殷周金文集成7545,西周早期

魚。

魚父癸壺,殷周金文集成9506,西周早期

魚父癸。

魚簋,殷周金文集成2983,西周中期

魚。

毛公鼎,殷周金文集成2841,西周晚期

金 (簟)弼(笰)魚𤰇馬

(簟)弼(笰)魚𤰇馬 (四匹)。

(四匹)。

蘇冶妊鼎,殷周金文集成2526,春秋早期

乍(作)𧇛(虢)妃魚母𧷽(媵)。

按: 魚尾演變爲火形。

石鼓文·汧殹

其魚隹可。

魚鼎匕,殷周金文集成980,戰國 司䖵尸(夷)。 述(遂)王魚

司䖵尸(夷)。 述(遂)王魚 。

。

古璽彙編2727,戰國

魚□。

古陶文彙編3.318,戰國

蒦園魚里人𤉭。

曾侯乙墓26,戰國

二𧟃紫魚录(緑)魚之箙,屯一𢇍聶。

上海博物館藏戰國楚竹書二·魯邦大旱4,戰國

水(以)爲膚, 魚(以)爲民。

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種59,戰國至秦

可魚(漁)邋(獵),不可攻,可取不可鼠(予)。

按: 借作“漁”字。

張家山漢簡·脈書33,西漢

下出魚股之隂下廉。

居延新簡EPT44.8B,西漢

龐子陽魚數也。

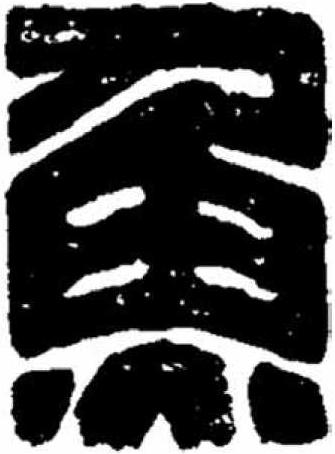

按: 火形演變爲“灬”。

漢印文字徵

魚始昌。

漢印文字徵

魚平。

漢印文字徵

魚丘中公。

漢印文字徵

魚嬰齊。

泰山都尉孔宙碑陰,東漢

故吏泰山費魚淵字漢長。

寇演墓誌,北魏

太夫人馮翊魚氏,父遵苻太師公。

按: 魚尾訛變爲“小”。

元瞻墓誌,北魏

雖未苻於兆夢,抑相合以魚水也。

按: 魚尾訛變爲“大”。

邢巒妻元純阤墓誌,北魏

運屬文皇,契同魚水。

按: “灬”省形爲三點。

李頤墓誌,北魏

上有鱼水之歡,下有風草之感。

按: “灬”寫作“一”。

竇泰妻婁黑女墓誌,北齊

窺窗止閭之業,抑揚前範; 還魚反金之愛,頡頏曩烈。

王君妻成公氏墓誌,隋

孝感天魚,不利遺金。

蕭瑒墓誌,隋

黄魚瑞洛,應予命而王九有。

高可方墓誌,唐

賜緋魚袋。

《説文》: “魚,水蟲也。象形。魚尾與燕尾相似。凡魚之屬皆从魚。”

“魚”古文象魚之形,或繁或簡。春秋戰國文字魚尾演變爲火形,魚頭始有分離趨勢。隸變,魚尾火形變作“灬”,魚頭分離寫作“”。楷字,“灬”或訛變爲“小”、“大”,或省形爲三點,或直接寫作一横。

魚 (yú)

(yú)

魚及兔之喙皆鋭,角亦鋭,其上皆作 ,葢象其鋭也,勿以爲“人”字。

,葢象其鋭也,勿以爲“人”字。

*魚ngjav

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,水蟲也。 象形。魚尾與燕尾相似。凡魚之屬皆从魚。(十一篇下)

,水蟲也。 象形。魚尾與燕尾相似。凡魚之屬皆从魚。(十一篇下)

魚形。

- 发糊是什么意思

- 发糕是什么意思

- 发紒是什么意思

- 发紫是什么意思

- 发纠奸伏是什么意思

- 发红是什么意思

- 发红包是什么意思

- 发纵是什么意思

- 发纵指使是什么意思

- 发纵指示是什么意思

- 发线是什么意思

- 发绀是什么意思

- 发给是什么意思

- 发给奖品是什么意思

- 发给救济金是什么意思

- 发给考试及格证书同时认定省县公职候选人考试及格资格办法是什么意思

- 发给铨叙合格文书同时认定省县公职候选人考试及格资格办法是什么意思

- 发络是什么意思

- 发绣是什么意思

- 发绺是什么意思

- 发绿是什么意思

- 发缆是什么意思

- 发缘点是什么意思

- 发网是什么意思

- 发罗拉是什么意思

- 发罗拉(阿尔巴尼亚)是什么意思

- 发羊吊是什么意思

- 发羊吊蜢是什么意思

- 发羊癫是什么意思

- 发羊眩是什么意思

- 发羊风是什么意思

- 发羌是什么意思

- 发耀是什么意思

- 发老伤是什么意思

- 发老母猪风是什么意思

- 发老毛是什么意思

- 发老犍是什么意思

- 发耳是什么意思

- 发耿是什么意思

- 发聋振聩是什么意思

- 发聩振聋是什么意思

- 发肉头是什么意思

- 发肚胀是什么意思

- 发股的标准控制是什么意思

- 发肤是什么意思

- 发肥是什么意思

- 发育是什么意思

- 发育不全是什么意思

- 发育不全性预激综合征是什么意思

- 发育不全种子是什么意思

- 发育不良是什么意思

- 发育不良三角是什么意思

- 发育不良家畜是什么意思

- 发育不良皮肤着色综合征是什么意思

- 发育与营养是什么意思

- 发育中的男孩是什么意思

- 发育停滞是什么意思

- 发育和行为儿科学是什么意思

- 发育头是什么意思

- 发育头郎是什么意思