梵語音譯。亦譯作“窣都波”、蘇偷波”、“私偷簸”、“窣堵”、“偷婆”、“塔婆”、“兜婆”。即塔。唐·玄奘《大唐西域記》卷一:“伽藍北有窣堵波,高二百餘尺,金剛泥塗,衆寳厠飾,中有舍利。”又:“窣堵波,即舊所謂浮圖也,又曰偷婆,又曰塔婆,又曰私偷簸,又曰數斗波,皆詐也。”唐·玄應《一切經音義》卷六:“諸經論中,或作數鬥波,或作塔婆,或作兜婆,或云偷婆,或言蘇偷婆……正言窣都波。”《釋氏要覽·送終立塔》:“梵語塔婆,此云高顯,今略稱塔也。”宋·王安石《北山三詠寳公塔》詩:“道林真骨葬青霄,窣堵千秋未寂寥。”又《與道原過西莊遂游寳乘》 詩:“周顒宅作阿蘭若,婁約身歸窣堵波。”清·曹寅《句容館驛》詩:“胥徒復傳舍,窣堵尚斜陽。”

窣堵波

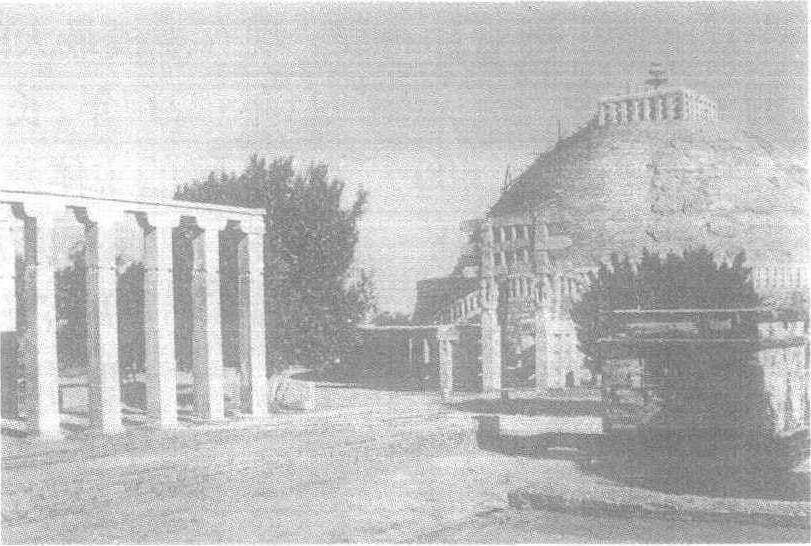

印度佛教中瘗埋佛陀和圣徒骸骨的地方。半球形建筑。同世界许多早期的坟墓形制一样,脱胎于住宅。因印度北方古代的住宅是竹编泥抹的半球形建筑,因此为半球形。最大的窣堵波位于桑契,约建于公元前250年。半球直径32 m,高12.8 m,立于高4.3 m有栏杆的圆形台基上。台基直径36.6 m,外设1栏杆形石墙,高3.3 m,四面正中各设石门1道,门高10 m。半球体为砖砌,表面饰红色砂石。立柱间横排了3根石料;立柱顶部4条石连接成1个环。窣堵波的石墙、石门反映了建筑的基本特征。整个建筑尺度巨大。主体建筑形制较原始,浑朴。四周栏杆、门,轮廓复杂,与主体建筑形成鲜明对比。

窣堵波

印度语 “坟”或“宗庙” 的音译,是用于瘗埋佛陀或圣徒骨骸的佛教建筑。印度的窣堵波是由台基、覆钵、宝匣、相轮四部分组成的实心建筑,随佛教传入中国后,演化为由地宫、塔基、塔身、塔顶和塔刹组成的佛塔,在中国简称“塔”,又常称为“佛图”、“浮屠”、“浮图”等。现存最大的位于印度中部的桑奇地窣堵波,建于公元前250年,形状如一个倒扣的碗(覆钵),底边直径32m,高12.8m,建在4.3m高的圆形基座上,覆钵顶部是石柱构成的方形围栏,围着 一座叫佛邸的亭子,半球形覆钵表面贴 一层红色砂石板,单纯浑朴,完整统一,围绕窣堵波有一圈石栏杆,四面各有一座高10m的石门,表面均模仿木结构的形式,门上布满描写佛祖事迹的圆雕,刻画细腻,轮廓丰富而纤巧,反映了木构建筑的传统形式的影响。

窣堵波

- 企业审计是什么意思

- 企业对注册商标如何管理?是什么意思

- 企业工商登记审批程序如何?是什么意思

- 企业工资总额与经济效益挂钩的指标有哪些?是什么意思

- 企业工资改革原则是什么?是什么意思

- 企业工资改革方向是什么?是什么意思

- 企业工资结构失衡的表现及解决办法是什么?是什么意思

- 企业应付环境威胁的策略是什么意思

- 企业应如何计量固定资产的成本?是什么意思

- 企业开业登记是什么意思

- 企业思想政治工作干部的地位和作用是什么?是什么意思

- 企业思想政治工作干部的基本条件是什么?是什么意思

- 企业思想政治工作新体制是什么?是什么意思

- 企业思想政治工作是什么?是什么意思

- 企业思想政治工作的原则是什么?是什么意思

- 企业思想政治工作的方针是什么?是什么意思

- 企业所得税(内资企业)是什么意思

- 企业所得税应纳所得税税额的计算是什么意思

- 企业所得税应纳税所得额、税率和应纳税额的计算是什么意思

- 企业所得税概述是什么意思

- 企业所得税的优惠政策是什么意思

- 企业所得税的征收管理及企业所得税会计是什么意思

- 企业所得税的核算是什么意思

- 企业所得税的税基和税率是什么意思

- 企业所得税的税收优惠是什么意思

- 企业所得税的税额扣除是什么意思

- 企业所得税的纳税人和征税对象是什么意思

- 企业所得税的纳税人和征税对象是什么意思

- 企业所得税的纳税程序是什么意思

- 企业承包后,其法人地位是否改变?其法定代表人如何确定?是什么意思

- 企业承包经营合同应包括哪些主要内容?是什么意思

- 企业承租是什么意思

- 企业承租经营者应具备哪些基本条件?是什么意思

- 企业技术引进与标准化的关系是什么意思

- 企业技术引进全过程的标准化工作是什么意思

- 企业技术进步的组织与实施是什么意思

- 企业折价发行债券怎样核算?是什么意思

- 企业收入的实现与计算是什么意思

- 企业最低工资规定是什么意思

- 企业标准体系的构成是什么意思

- 企业标准体系的结构是什么意思

- 企业标准体系表是什么意思

- 企业标准体系表的结构形式是什么意思

- 企业标准化是什么意思

- 企业标准化工作是什么意思

- 企业标准化工作人员的基本要求是什么意思

- 企业标准化工作的基本特点是什么意思

- 企业标准化工作的规划、计划是什么意思

- 企业标准化工作系统对市场经济的应变能力增强是什么意思

- 企业标准化工作系统的合理结构形式是什么意思

- 企业标准化工作系统的组织原则是什么意思

- 企业标准化概述是什么意思

- 企业标准化的主要工作内容是什么意思

- 企业标准化的作用是什么意思

- 企业标准化的作用和任务是什么意思

- 企业标准化的基本任务是什么意思

- 企业标准化的基本任务是什么意思

- 企业标准化的对象是什么意思

- 企业标准化的特性是什么意思

- 企业标准的制定是什么意思