小麦吸浆虫wheat midges

吸食子房或灌浆期麦粒的害虫。又名麦蛆。双翅目,瘿蚊科。主要为害小麦、大麦、青稞、燕麦、黑麦。小麦吸浆虫主要有两种:

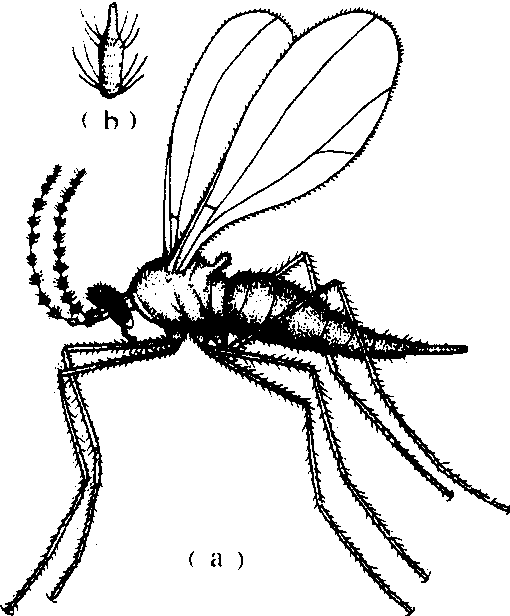

麦红吸浆虫 学名Sitodiplosis mosellana (Geh-in)。分布于北美、欧洲、日本和中国各小麦产区。成虫体长2~2.5毫米,翅展约5毫米,体橘红色。前翅发达、透明,后翅退化成平衡棒。雄虫触角14节,第三节后每节有两个等长的结,结上有一圈长毛。胸部发达,腹部略呈纺锤形,较雌虫为细,末端稍向上弯曲。抱器基节有齿,端节细,腹瓣狭,比背瓣长,前端有浅刻。雌虫触角每节仅有一个节,环状毛极短。产卵器伸出时不超过腹长之半,末端有两瓣。卵长圆形,长0.09毫米,宽0.35毫米,淡红色(图1)。幼虫体长2~3毫米,椭圆形,橙黄色。体表被覆鳞片,并有疣状突起。前胸腹面有Y形剑骨片,前端凹陷较深,末节末端有4个突起,蛹体长2毫米,橘红色,头顶前有两根白毛。

图 1 麦红吸浆虫(α)

及其触角节(b)

年生1代,以末龄幼虫在土中结圆茧越夏、越冬。由于一部分幼虫有多年休眠的习性,有的是多年完成1代。越冬幼虫在小麦拔节,10厘米土温在10℃以上时,开始破茧上升到表土层。当小麦孕穗,10厘米土温在15℃左右,再作长茧开始化蛹,蛹期8~10天。当小麦开始抽穗,10厘米土温达20℃左右时,开始羽化出土,交配后飞到麦穗上产卵。各地成虫羽化期与小麦抽穗期一致。羽化后当日交配产卵,畏光,中午多潜伏麦株下部叶丛间,早晚活动最盛,卵多产在未扬花的麦穗上,产卵部位以护颖与外颖、小穗柄和穗轴等处最多,卵常数粒集聚在一起,一雌产卵量为60~70粒,成虫三四天即死亡。在田间成虫出现期约一个月左右,成虫活动最适宜的温度为20~25℃。卵期5~7天,幼虫孵化后,即从内外颖缝隙处侵入麦壳,附在子房或刚灌浆的麦粒上吸食。15~20天后,经两次蜕皮老熟,此时小麦也已开始蜡熟,幼虫缩短变硬,蛰伏在麦壳内不食不动,以抵御干热。遇雨露或湿度大时,即苏醒蜕去最后一层皮爬出颖外,弹落土表,从土缝隙间钻入10余厘米深的土中,结茧越夏、越冬。麦红吸浆虫有多年休眠的习性,如早春天气干旱,有的不能破茧上升化蛹,有的虽已破茧,又可重新结茧再次休眠,幼虫休眠期可长达7~12年。

麦黄吸浆虫 学名Contarinia tritici (Kirby)。欧洲是优势种,中国的山西、内蒙古、河南、湖北、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川等省区均有分布。

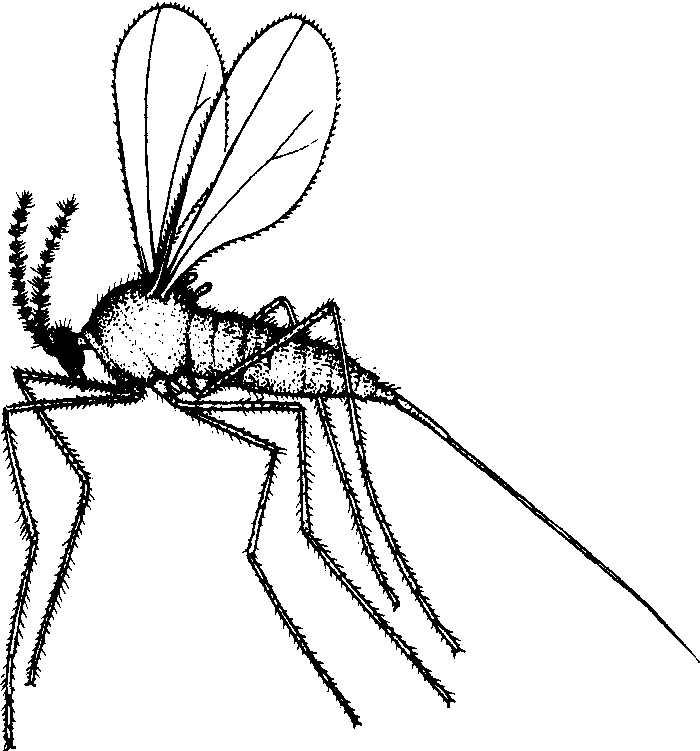

成虫体鲜黄色。雄虫抱器无齿,雌虫产卵器伸出时与体同长(图2)。卵长0.29毫米,宽0.068毫米,淡黄色,末端有带状附属物。幼虫体长约2.5毫米,黄绿色,入土后鲜黄色,剑骨片前端有弧形浅裂,末端节有两个突起。蛹体鲜黄色。头前面有一对较长的毛。年生1代,成虫发生较麦红吸浆虫稍早,在春麦区为害青稞。成虫产卵管较长,从内外颖间伸入,卵多产在内外颖之间,产卵时在一穗上停留的时间约1小时,连续产20余次,每次6~8粒,一雌产卵量100粒左右。卵期7~9天。幼虫孵化后在麦壳内为害,幼虫期15天左右老熟,无滞留麦壳习性,遇雨露即爬出弹落土面,旋即钻入土中结茧越夏、越冬。

图 2 麦黄吸浆虫(雌)

吸浆虫幼虫隐蔽在麦壳内为害,受害麦穗颖壳闭合,呈黄白色。一头幼虫可为害1/3至一颗麦粒,一个麦穗有虫70~80头,最多达400余头。小麦受害后形成秕粒,造成减产或失收。由于幼虫休眠期很长,受土壤温湿度的影响很大,夏季高温干旱,幼虫死亡率约50~60%,春麦区越冬死亡率也较高。破茧上升活动,土温达15℃化蛹。温度超过30℃以上,幼虫又恢复休眠。在化蛹期间雨量多,田间灌水及时羽化率就高。土壤含水量低于15%,成虫很少羽化。土壤含水达20~25%时,化蛹、羽化率高,成虫大量发生。春季3~5月间天气多阴雨,幼虫易于破茧、化蛹和羽化,有利于幼虫从麦壳中爬出入土潜伏。麦收前干旱无雨,幼虫不能蜕皮出壳,随小麦收割被带到麦场上,经日晒碾压,可造成大量死亡。壤土最适于吸浆虫的生活和发生,粘土对其发生不利,砂土地更少。麦红吸浆虫适于在微碱性土壤中生存,而麦黄吸浆虫喜较酸性土壤。成虫喜在小麦、大麦、黑麦上产卵。凡颖壳扣合紧密的品种,麦红吸浆虫幼虫不易侵入。

20世纪50年代初小麦吸浆虫在中国曾猖獗发生,通过种植南大2419、西农6028、西北站2号等抗虫品种,施用六六六农药进行土壤处理,防治土中的幼虫和蛹,控制了危害。80年代又研究出用甲基异柳磷粉剂土壤处理和用甲敌粉、乙敌粉等防治成虫,以取代六六六,获得良好防治效果。

小麦吸浆虫

昆虫纲双翅目瘿蚊科,俗称小红虫。中国有麦红吸浆虫和麦黄吸浆虫2种。一般一年发生一代。麦红吸浆虫成虫长2~2.5 mm,翅展约5 mm,触角14节。老熟幼虫长3~3.5 mm,蛹长约2 mm。麦黄吸浆虫长约1.5~2 mm,幼虫2.5 mm。防治措施有选用抗虫品种,稻麦轮作和药剂防治。药剂有:4%甲敌粉、40%甲敌乳油、50%甲基对硫磷乳油、80%敌敌畏乳油等。

小麦吸浆虫

成虫俗称“红蚊”,幼虫俗称“麦蛆”,小麦害虫。昆虫纲,双翅目,瘿蚊科。主要有麦红吸浆虫(Cecidomyia moscllanc)和麦黄吸浆虫(Contarinia  )。 成虫似蚊,前者桔红色,后者黄绿色,幼虫蛆形。一年发生一代,雌虫选择已抽穗未开花的麦穗产卵,幼虫潜入麦颖内吸食浆液,造成空秕粒。防治方法:选用抗虫品种,合理轮作;人工拉网防治;用敌百虫粉喷雾。

)。 成虫似蚊,前者桔红色,后者黄绿色,幼虫蛆形。一年发生一代,雌虫选择已抽穗未开花的麦穗产卵,幼虫潜入麦颖内吸食浆液,造成空秕粒。防治方法:选用抗虫品种,合理轮作;人工拉网防治;用敌百虫粉喷雾。

小麦吸浆虫

俗名叫小红虫、黄疸虫、麦蛆等。50年代传入甘肃。在甘肃的小麦吸浆虫有麦红吸浆虫和麦黄吸浆虫两种,属于双翅目,瘿蚊科。麦红吸浆虫:成虫为桔红色,小麦开始吐穗时,相继羽化出土,交尾产卵(长卵形,淡红色)于已抽穗而未扬花的麦穗上,经过3~5天孵化为幼虫(橙黄色),此时正值小麦扬花灌浆期, 钻入麦的颖壳内吸食籽粒的浆液,使麦粒干瘦;约再经过20天左右,脱皮两次成为老化幼虫,从颖壳内爬出,弹落或随雨水、露水滴落地入土3~13厘米深处;再经过2~4天结圆茧入土休眠。至来年春季环境适宜(小麦拔节前后,土壤中有适当的水分, 10厘米土温升到10~15℃左右)时,越冬幼虫破茧上升到土表逐渐化蛹、羽化出土继续危害。麦黄吸浆虫:成虫和幼虫均为姜黄色。卵为稍弯曲的长圆形,淡黄色。生活习性与麦红吸浆虫大致相同,但在同一地区的化蛹及羽化时期早。防治法:(1)确定防治范围:在春季解冻后至小麦拔节前期间,采取5点淘土取样检查幼虫量的方法确定。即每16. 5厘米见方、20厘米深的土中有幼虫5头以下者为一般分布区; 5~40头为轻害区; 40~100头为重害区;100~250头为严重区;250头以上为极严重区。(2)确定防治时期:采取检查成虫数量的方法来确定。即从当地早熟小麦开始出穗至乳熟期,选择不同播种期的麦田2~3块,逐日进行检查。检查的方法是,在麦垄中蹲下,两手轻轻拨开麦株,一眼看到3~5头成虫起飞;或用口径0.3米,柄长1米的捕虫网兜10多次能捕到成虫10~25头左右, 即为成虫成盛发期,为用药防治时期。(3)选育推广抗虫良种,即可控制其危害,又能压低土壤中幼虫的残存量。(4)药剂防治:小麦播种前的最后一次浅耕时,每亩均匀撒入21~21. 5公斤毒土(6%六六六粉1~1.5公斤, 兑细土现20公斤) 后立即翻耕, 进行防治。使用乐果毒沙、辛硫磷毒沙、滴滴畏毒沙(药、水、沙的比例为1∶20∶1 000) 防治。在小麦抽穗扬花前,适时喷撒1%六六六粉, 每亩1.5~2.5公斤;如仍有成虫发生,隔5天再喷1次,以制止成虫产卵危害。

- 最后的一天是什么意思

- 最后的一点气息是什么意思

- 最后的一首歌是什么意思

- 最后的休息是什么意思

- 最后的光荣是什么意思

- 最后的去处是什么意思

- 最后的反抗是什么意思

- 最后的吼声是什么意思

- 最后的吼声后记是什么意思

- 最后的圣诞夜是什么意思

- 最后的坚决)(刘梦苇)是什么意思

- 最后的守护神是什么意思

- 最后的幸福是什么意思

- 最后的微笑是什么意思

- 最后的忍者是什么意思

- 最后的或行将结束的一段时期是什么意思

- 最后的挣扎是什么意思

- 最后的敬礼是什么意思

- 最后的斗争或努力是什么意思

- 最后的旗帜是什么意思

- 最后的星是什么意思

- 最后的显现 [德国]贝根格吕恩是什么意思

- 最后的晚餐是什么意思

- 最后的期限是什么意思

- 最后的渣滓是什么意思

- 最后的演出是什么意思

- 最后的牺牲是什么意思

- 最后的狩猎是什么意思

- 最后的疯狂是什么意思

- 最后的红霜是什么意思

- 最后的结果是什么意思

- 最后的结算是什么意思

- 最后的美德是什么意思

- 最后的胜利是什么意思

- 最后的荒原是什么意思

- 最后的莫希干人 [美国]库柏是什么意思

- 最后的计策是什么意思

- 最后的诗是什么意思

- 最后的话是什么意思

- 最后的谢幕是什么意思

- 最后的贵族是什么意思

- 最后的飞翔)(宫玺)是什么意思

- 最后目的地是什么意思

- 最后确定是什么意思

- 最后结束是什么意思

- 最后继承人是什么意思

- 最后编订是什么意思

- 最后胜利是什么意思

- 最后议定书是什么意思

- 最后证据是什么意思

- 最后贷款人是什么意思

- 最后贷款者是什么意思

- 最后赢的都是细节帝是什么意思

- 最后进价法是什么意思

- 最后进近航段是什么意思

- 最后通牒是什么意思

- 最后通牒的写作是什么意思

- 最后通谍是什么意思

- 最后遗嘱是什么意思

- 最后镜头是什么意思