凝集反应

抗原与对应抗体在一定条件下发生特异性结合,出现凝集块的体外抗原抗体反应。某些病原微生物或红细胞悬液等颗粒性抗原与相应抗体结合,在有电解质的存在下经过一段时间出现肉眼可见的凝集小块,称为直接凝集反应,以一定大小的颗粒状物作为载体,将可溶性抗原吸附其上,成为致敏颗粒,(如将红细胞表面吸附了可溶性抗原,为致敏红细胞)再加入相应的抗体,发生的凝集反应称为间接凝集反应。引起凝集反应的抗原称为凝集原,引起凝集反应的抗体,称为凝集素。抗原抗体比例合适凝集块出现多、反应速度快,否则凝集块小或不发生凝集。

凝集反应agglutination

颗粒性的抗原,如细菌和红细胞等与对应抗体结合后,在有电解质时,彼此相联,凝集成簇的一种血清学反应。参与凝集反应的抗原称凝集原,抗体称凝集素。凝集反应有玻片法和试管法两种。前者是一种简便、快速、敏感的定性方法,可用于菌种鉴定和测定血型;后者是一种定量方法,可用来测定血清中的抗体效价。可溶性抗原不能与其相应抗体直接发生凝集反应,但若预先将其吸附在一种与免疫原无关的载体颗粒(如红细胞、细菌、白陶土等)表面,然后再与相应抗体结合也能引起凝集反应,称为间接凝集反应,此法不仅便于观察结果,也提高了反应的敏感性。

凝集反应agglutination reaction

于细菌或红细胞悬液中加入含有相应抗体的血清,在有电解质时细菌或红细胞凝集成肉眼可见的凝集块,这种现象称做凝集反应。是临床检验的常见一种反应。

凝集反应agglutination

指颗粒性抗原(如细菌、细胞等)加入相应抗体,在适量的电解质存在条件下,两者可特异性结合,形成肉眼可见的小块。凝集反应有直接凝集及间接凝集反应两种。

凝集反应

在微生物或红细胞悬液中,加入含有特异性抗体的血清和一定浓度的电解质,微生物或红细胞凝集成团,这种现象称为凝集反应或直接凝集反应。抗原抗体结合需合适的比例,比例合适凝集块出现多而速度快; 抗原过多或抗体过多,则凝集块小或不发生凝集。抗原抗体凝集反应可分为两个阶段: 第一阶段为抗原与抗体的特异性结合,但不出现可见的反应; 第二阶段则在电解质的参加下出现可见的凝集反应。但如参加反应的抗原是半抗原,或参加反应的抗体是不完全抗体,则第二阶段仍不出现可见的反应。以微生物作为抗原的试验有细菌凝集反应、交叉凝集反应及交叉吸收试验等; 以红细胞作为抗原的试验有同族凝集反应、交叉配血试验及冷血凝反应等。

此外,还有间接凝集反应,则以一定大小的颗粒状物体 (红细胞、乳胶颗粒)作为载体,将可溶性抗原(或抗体)吸附其上,成为致敏颗粒。如红细胞表面吸附了可溶性抗原时,称为致敏红细胞。它与相应抗体相遇时,就发生凝集,称为间接血凝反应。此外,还有抗球蛋白试验、病毒血凝反应、红细胞吸附试验等。

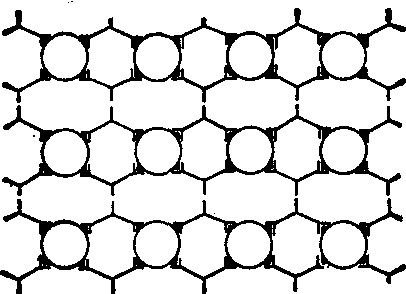

凝集反应示意图

合适比例的颗粒性抗原与对应抗体相遇,在电解质的参加下,形成颗粒状复合物下沉。

细菌凝集反应 这是细菌和相应的抗体的凝集现象。例如伤寒杆菌只能被伤寒杆菌抗体所凝集。已被广泛用于诊断,检查病人血清中抗体,或鉴定从病人标本中分离的细菌。

交叉凝集反应 这是具有共同抗原的两种不同微生物或细胞被同一抗血清凝集的现象。例如伤寒杆菌和副伤寒杆菌的菌体具有共同抗原成分,用伤寒杆菌制备的免疫血清,可以凝集伤寒杆菌,效价较高; 也可以凝集副伤寒杆菌,但效价较低。细菌或细胞的亲缘关系愈密切,其交叉凝集反应性也愈强。但也不尽然,例如斑疹伤寒(由立克次体引起)患者血清能与变形杆菌OX19发生凝集。这是因为这两类微生物之间有共同抗原。

交叉吸收试验 用交叉反应性抗体或抗原去吸收某一抗原或抗体的血清学试验。两种细菌有共同的抗原成分,可以用交叉吸收试验进行测定。例如甲菌含有三种抗原成分Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ,其抗血清中含有相应的抗体1、2、4。乙菌含有三种抗原成分Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ,其抗血清中含有相应的抗体2、3、5。把甲菌抗血清(1、2、4) 加入乙菌(Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ)中进行结合,用离心沉淀的方法除去已结合的抗原Ⅱ与抗体2的复合物,再用已被吸收的抗血清(1、4)与甲菌(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ)及乙菌(Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ)分别进行凝集反应。结果与甲菌的凝集为强阳性,而与乙菌的凝集试验则为阴性。也可用同样方法处理乙菌抗血清。从抗血清中除去交叉反应抗体,可提高抗血清的特异性。用这个方法可制备单价血清或因子血清 (只含单一抗体),用于鉴定细菌。

同族凝集反应 同族中一些个体的细胞(如红细胞、白细胞)与其他一些个体血清中的抗体(同族凝集素)所发生的凝集反应。如不同血型的红细胞的同族凝集; 又如多次输血的病人和多次妊娠的妇女的血清能凝集含有对应抗原的相关人的白细胞。

交叉配血试验 应用特异性抗原抗体凝集反应原理,选择配血血源的一种试验方法。主交叉配血是将受血者血清与供血者血细胞混合; 副交叉配血是将供血者血清与受血者血细胞混合。如果主试验和副试验都不发生凝集,表示为适合血源;如果主试验不发生凝集,副试验发生凝集,可以适当少量输血。必要时还应检查不完全抗体。曾经多次受血的患者以及经产妇常有不完全抗体。不完全抗体在生理盐水中不显凝集,需用抗球蛋白试验或胶体配血试验 (用胶体溶液或AB型血清代替生理盐水进行)。特别是输血后发生溶血反应的患者,再次输血之前必须采用此法。

冷血凝反应 这是用经过洗涤的人类O型红细胞作抗原,检查病人血清(在室温下离心沉淀所得)中冷血凝素的试验。方法是将血清稀释液和抗原混合后放冰箱(2~6℃)内过夜,取出后立即观察结果。正常效价一般都不超过1:40。如试验为阳性,则再加温37℃ 2小时,凝块消散。在低温检查时表现最高效价的凝集抗体常常是抗红细胞抗体。如支原体肺炎患者血清常呈阳性反应,效价达1:160或更高。

抗球蛋白试验 也称Coombs试验,是检查不完全抗体极为敏感的方法。红细胞的不完全抗体与含有相应抗原的红细胞只能发生结合,但不发生凝集。这种结合了不完全抗体的红细胞称为致敏红细胞。不完全抗体是球蛋白,当加入抗球蛋白血清时,由于球蛋白-抗球蛋白的特异性反应,致敏红细胞发生凝集,从而显示出不完全抗体的存在。这种试验原理也推广应用于检查与细菌学诊断有关的不完全抗体,如布鲁菌病的诊断。抗球蛋白试验分为直接和间接两大类。

直接抗球蛋白试验是检查红细胞表面是否有不完全抗体覆盖的一种试验。用抗球蛋白血清对洗尽血浆蛋白的红细胞进行试验。如红细胞在体内已被不完全抗体覆盖,则发生凝集反应。新生儿溶血病 (婴儿红细胞被母亲抗体覆盖) 和自身免疫性溶血性贫血 (患者红细胞被自身抗体覆盖)患者红细胞试验时呈阳性反应。

间接抗球蛋白试验是应用抗球蛋白检查血清中游离的不完全抗体的方法。取病人血清加入生理盐水洗过的Rh0+O型红细胞,置37℃水浴中致敏,然后加入抗人球蛋白免疫血清。若病人血清中含有不完全抗体,则见血细胞发生凝集。不凝集者则无此抗体。

![]()

直接抗球蛋白试验示意图

红细胞若被不完全抗体覆盖,则可用抗球蛋白抗体进行检查,出现凝集即为阳性。

病毒血凝反应 病毒颗粒使红细胞凝集的反应。某些病毒如粘病毒、副粘病毒等均有此能力。因病毒颗粒上含有血凝素,能与某些脊椎动物(豚鼠、鸡、猴等)的红细胞表面上受体结合,因而出现凝集。例如流感病毒能够凝集多种哺乳动物和鸟类的红细胞,出现血细胞凝集现象。流感病毒的血凝素是糖蛋白成分,与红细胞表面的糖蛋白受体作用而发生非特异性的凝集。血凝现象可被特异性抗体所抑制,是为血凝抑制反应。可用于病毒型和株的鉴定和特异性抗体的测定。

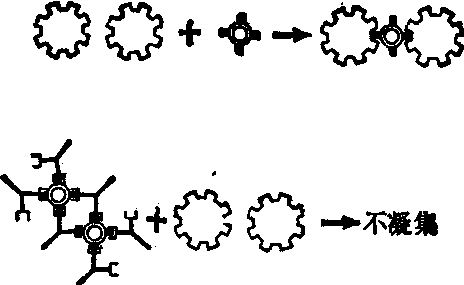

病毒血凝反应和血凝抑制反应示意图

上图为红细胞表面受体与病毒表面的血凝素结合而使红细胞凝集; 下图为病毒血凝素与对应抗体结合后,不再能与红细胞表面的受体结合,结果红细胞凝集受到抑制。

红细胞吸附试验简称血吸附试验。经某些病毒如粘病毒、副粘病毒等感染的宿主细胞能吸附脊椎动物(豚鼠、鸡、猴等)的红细胞,发生红细胞吸附现象。因感染的细胞膜含有病毒成分(血凝素),所以可以吸附红细胞。本试验可作为某些病毒生长增殖的指标和用于初步鉴定。若有相应的抗血清存在,可中和病毒抗原,血吸附不再发生,是为血吸附抑制试验。

间接血凝反应 这是用已知抗原致敏红细胞检测抗体的一种血清学方法。许多不能引起直接血凝反应的病原微生物的抗原物质,可将其抗原成分吸附(或结合)在O型人红细胞或绵羊红细胞上。这种抗原致敏红细胞若与相应抗体相遇,可发生血凝,称为间接血凝反应。此反应由于吸附于红细胞表面上的抗原与其相应抗体发生结合时,红细胞被动地凝集在一起,故又称被动血凝反应。反之,如将已知抗体吸附(或结合)在红细胞上,通过血凝反应以检测相应的抗原,则称为反向间接血凝反应。这是利用特异性抗体致敏红细胞,对相应抗原具有敏感性,通过抗原抗体的特异性结合而出现血凝现象。红细胞起到载体的作用,使微量可溶性抗原抗体的结合成为肉眼可见的血凝现象。

在间接血凝反应中,可溶性抗原先与抗体反应,以后再测此抗体能否与吸附抗原的红细胞发生凝集。如抗体已与可溶性抗原结合,它就不再使吸附抗原的红细胞发生凝集,即为间接血凝抑制试验。此法可滴定可溶性抗原。间接血凝反应是一种敏感的测定抗体的方法。例如用脑膜炎球菌、沙门菌等的可溶性抗原以及乙型肝炎表面抗原等致敏红细胞,检测病人血清中相应的抗体。或在自身免疫性疾病中,检测甲状腺球蛋白抗体、类风湿因子、抗DNA抗体等。反向间接血凝试验主要用于检测微量抗原(毒素、细菌等),作为传染病早期快速诊断的方法。例如流行性脑膜炎、鼠疫、布鲁菌病、出血热、病毒性肝炎、肉毒中毒的反向血凝快速诊断已有初步成绩。此外,反向血凝试验还可用于研究人和动物组织抗原,激素抗原的检测。

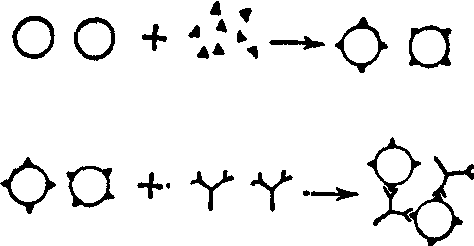

间接血凝反应示意图

可溶性抗原先吸附在红细胞上,再与特异性抗体相遇,即可出现红细胞的凝集反应。

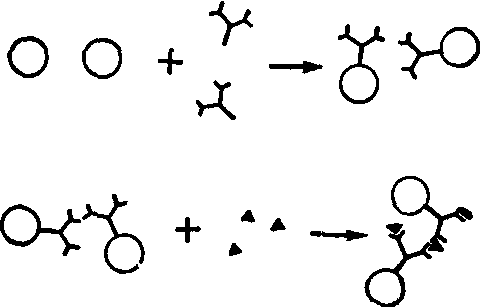

反向间接血凝反应示意图

抗体先吸附在红细胞上,与对应抗原相遇后,即可出现红细胞的凝集反应。

凝集反应

agglutination

- 打鼓子是什么意思

- 打鼓山是什么意思

- 打鼓山 (清)宋永清是什么意思

- 打鼓弄琵琶——相逢是一家是什么意思

- 打鼓弄琵琶,相逢是一家是什么意思

- 打鼓敲锣,各担一角是什么意思

- 打鼓泅是什么意思

- 打鼓的踩响鞭炮——响到一个点上了是什么意思

- 打鼓红是什么意思

- 打鼓边是什么意思

- 打鼠休伤了玉瓶儿是什么意思

- 打鼠怕伤玛瑙瓶是什么意思

- 打鼻是什么意思

- 打鼻儿是什么意思

- 打鼻嘶是什么意思

- 打鼻头铳是什么意思

- 打鼻子是什么意思

- 打鼻梁是什么意思

- 打鼻涕是什么意思

- 打鼻铳子是什么意思

- 打鼻鸣是什么意思

- 打鼻鼾是什么意思

- 打鼾是什么意思

- 打鼾屁是什么意思

- 打鼾水是什么意思

- 打鼾睡是什么意思

- 打鼾睡𫩪是什么意思

- 打鼾瞌是什么意思

- 打鼾者协会是什么意思

- 打鼾蠢是什么意思

- 打齁是什么意思

- 打齆鼻是什么意思

- 打齐是什么意思

- 打齽儿是什么意思

- 打龙伙是什么意思

- 打龙光闪是什么意思

- 打龙尾是什么意思

- 打龙潭是什么意思

- 打龙袍是什么意思

- 打龙身是什么意思

- 打(个)照面儿是什么意思

- 打,击是什么意思

- 打,击打是什么意思

- 打;朾是什么意思

- 打𠳾是什么意思

- 打𠵫是什么意思

- 打𠶧是什么意思

- 打𠶻讲是什么意思

- 打𠺝是什么意思

- 打𡀂𡀂是什么意思

- 打𡮦儿是什么意思

- 打𡮦活是什么意思

- 打𢴳是什么意思

- 打𤆵架是什么意思

- 打𤗿是什么意思

- 打𧀧𧄼是什么意思

- 打𧈢蜡是什么意思

- 打𧘹是什么意思

- 打𧻴趤是什么意思

- 打𨀁踵是什么意思