〗。

〗。

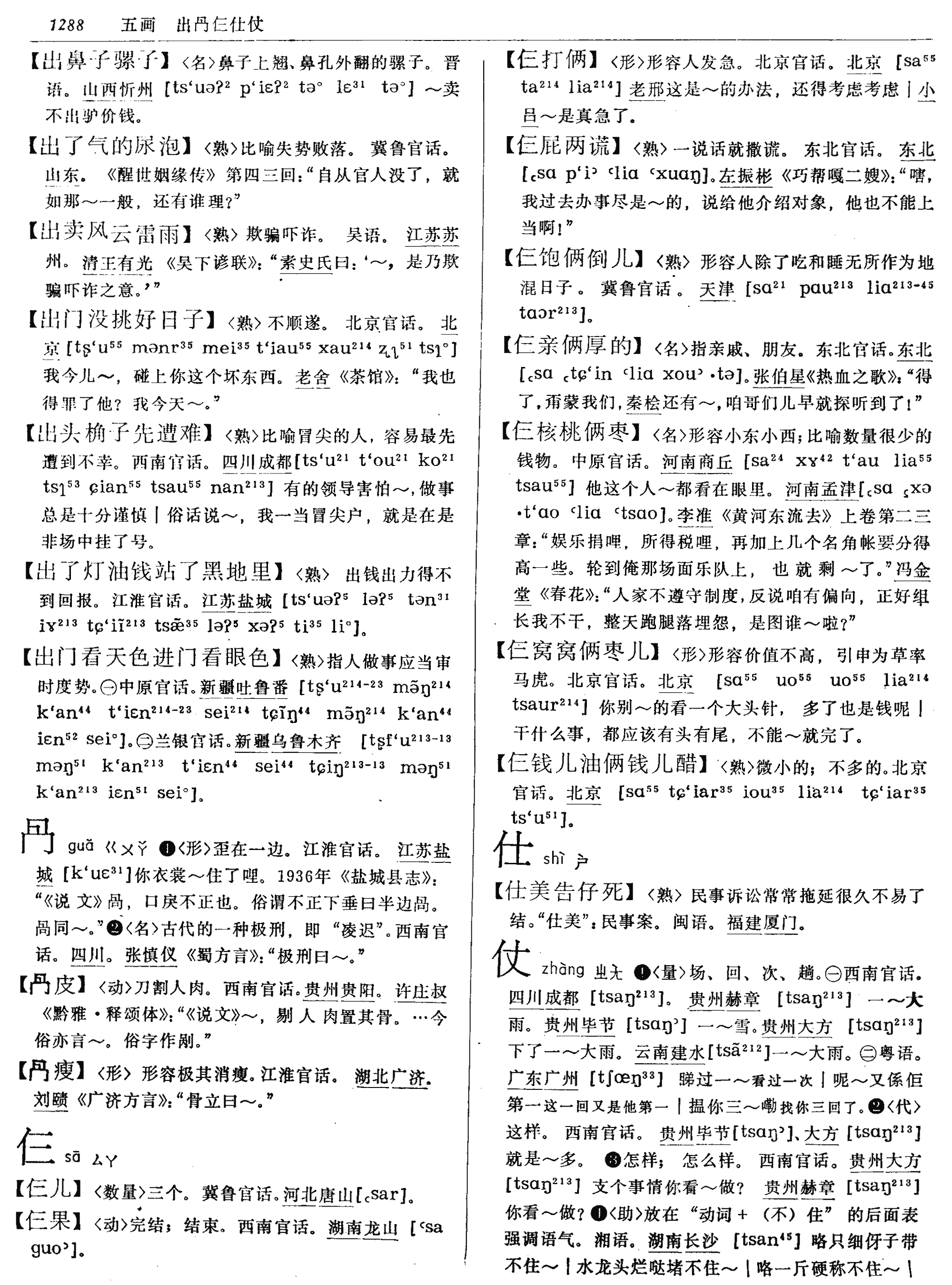

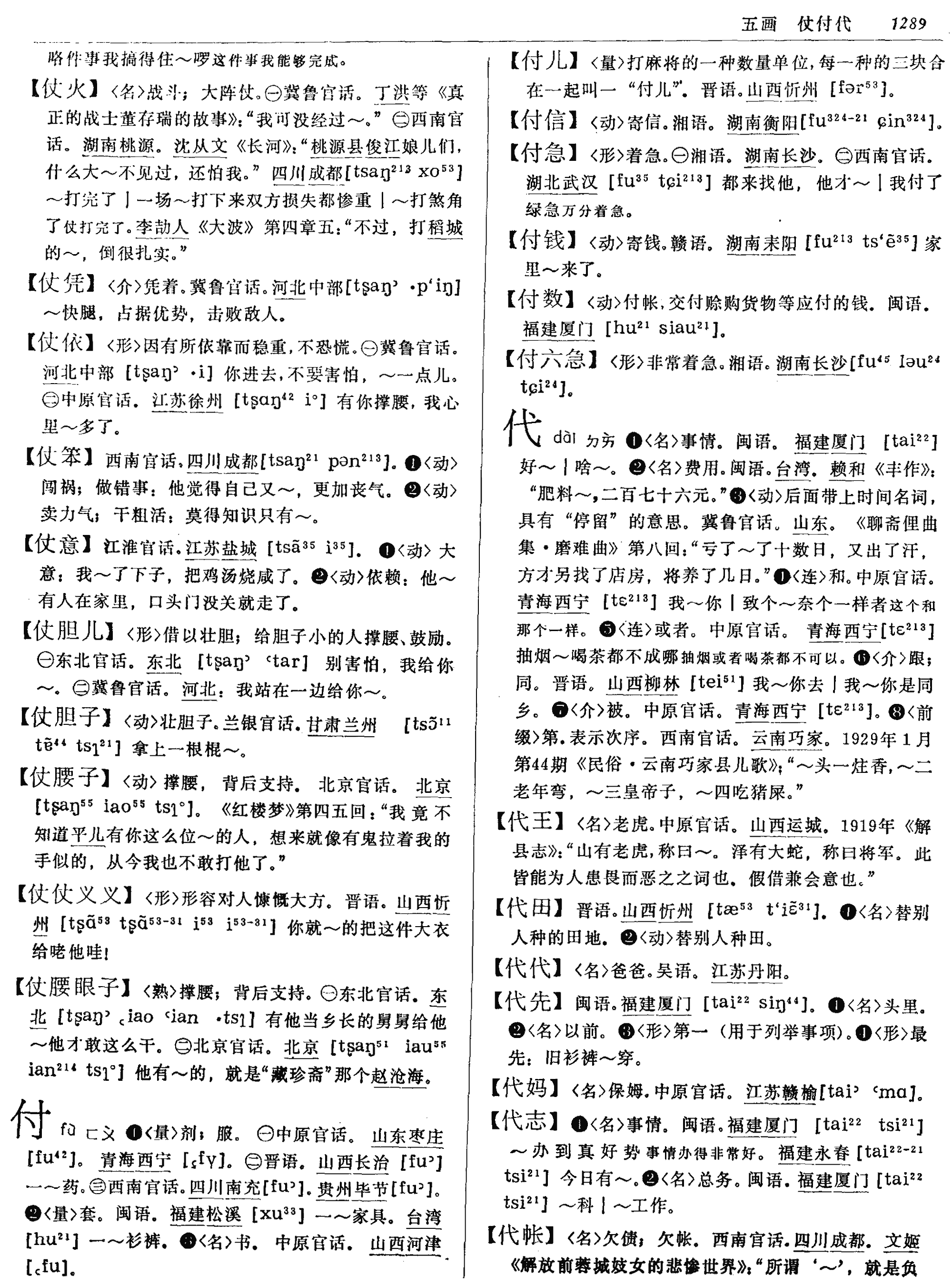

冎gua

83D6

〈文〉与“剮”同。 古代一种酷刑。

呙·咼·冎guō,wō·guǎ

甲骨文与“骨”字相关,上部是枯骨的裂痕,下部是空骨,去肉谓之“冎 ”,徐锴曰:“剔肉置骨也。”“剐”之本字,音、义与“刮”近。作声符生成的字有:

guo

阴平:锅(铁锅)

埚(坩埚)

涡(涡河,水名,源于河南省,流入安徽省)

去声:過(简化为“过”,过失)

huò

祸(“苟利国家生死以,岂因福祸趋避之。”——林则徐《赴戍登程口占示家人》)

wō

窝(鸟窝)

涡(旋涡)

挝(老挝,国家名)

蜗(蜗牛)

莴(莴笋)

guǎ

剐(繁体为“剮”)

相关链接

1.过(guò)、挝(wō)的繁体也是以“呙”为声符的。简化字中的“寸”是仿草书而造的符号,不表音也不表意。

2.冎,《集韵》写作“另”(其下并非“力”也,不是“另外”的“另”,而是“拐”),其义为骨肉分离(参见《广韵声系》104页)。作意符生成了“别”,故“分别”为联合结构合成词。作声符生成了:拐、柺。“捌”以“别”为声。

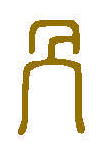

冎(ɡuǎ)

“.jpg) ,剔人肉置其骨也。象形,头隆骨也。凡冎之属皆从冎。”(古瓦切)

,剔人肉置其骨也。象形,头隆骨也。凡冎之属皆从冎。”(古瓦切)

段玉裁注:“《列子》曰:‘炎人之国,其亲戚死,冎其肉而弃之。’刀部无剔字。冎,俗作剐。”

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) ,下面加“肉”就是“骨”字,“骨”之初文。金文或作

,下面加“肉”就是“骨”字,“骨”之初文。金文或作.jpg) 。于省吾《释冎》云:“总之,前文既阐明了

。于省吾《释冎》云:“总之,前文既阐明了.jpg) 为骨字的初文,象骨架相支撑形,其左右小竖划象骨节转折处突出形,后来冎字孳乳为骨,遂成为从肉冎声的形声字,这就纠正了《说文》的误解。”[1]也有学者谓“冎”为“剐”之古字。徐复云:“谓割肉离骨,古谓凌迟处死。”[2]由于残骨多差跌不整,故引申有不正、过失、祸害之义,如“過、禍”等字。

为骨字的初文,象骨架相支撑形,其左右小竖划象骨节转折处突出形,后来冎字孳乳为骨,遂成为从肉冎声的形声字,这就纠正了《说文》的误解。”[1]也有学者谓“冎”为“剐”之古字。徐复云:“谓割肉离骨,古谓凌迟处死。”[2]由于残骨多差跌不整,故引申有不正、过失、祸害之义,如“過、禍”等字。

冎部有两个属字。如:“.jpg) ,分解也。从冎,从刀。”字形隶变后作“别”。

,分解也。从冎,从刀。”字形隶变后作“别”。

冎( )

)

小屯南地甲骨912,殷

癸丑貞, 王令冎剛?

按: 冎剛, 人名。

甲骨文合集18837,殷

……宗……冎……不……㞢……

甲骨文合集32770,殷 令冎

令冎 叀子

叀子 。

。

《説文》: “冎, 剔人肉置其骨也。 象形。頭隆骨也。凡冎之屬皆从冎。 ”

甲骨文象骨架之形, 當爲“骨”字初文。 後世“冎”字罕見, 當因“骨”字已有故。

冎 (guǎ)

(guǎ)

古瓦切。俗作“剮”。从骨省。别从之。

【按】冎,《説文》:“剔人肉置其骨也。”即割肉剔骨,封建社會時期有此刑罰。

- 传话是什么意思

- 传说是什么意思

- 传诵是什么意思

- 传诵一时是什么意思

- 传谕是什么意思

- 传质是什么意思

- 传赞是什么意思

- 传输是什么意思

- 传输线是什么意思

- 传达是什么意思

- 传达室是什么意思

- 传述是什么意思

- 传送是什么意思

- 传送带是什么意思

- 传递是什么意思

- 传道是什么意思

- 传道解惑是什么意思

- 传销是什么意思

- 传闻是什么意思

- 传阅是什么意思

- 传颂是什么意思

- 伡是什么意思

- 伢是什么意思

- 伢子是什么意思

- 伢崽是什么意思

- 伤是什么意思

- 伤亡是什么意思

- 伤人是什么意思

- 伤俘是什么意思

- 伤兵是什么意思

- 伤其十指,不如断其一指是什么意思

- 伤势是什么意思

- 伤口是什么意思

- 伤号是什么意思

- 伤员是什么意思

- 伤天害理是什么意思

- 伤害是什么意思

- 伤害罪是什么意思

- 伤寒是什么意思

- 伤寒杂病论是什么意思

- 伤寒论是什么意思

- 伤心是什么意思

- 伤怀是什么意思

- 伤悲是什么意思

- 伤悼是什么意思

- 伤情是什么意思

- 伤愈是什么意思

- 伤感是什么意思

- 伤损是什么意思

- 伤残是什么意思

- 伤生是什么意思

- 伤疤是什么意思

- 伤病是什么意思

- 伤病员是什么意思

- 伤痕是什么意思

- 伤痕文学是什么意思

- 伤痛是什么意思

- 伤神是什么意思

- 伤科是什么意思

- 伤筋动骨是什么意思