子囊菌亚门Ascomycotina

有性生殖产生子囊和子囊孢子的一类真菌。子囊菌是真菌中最大的类群,约2720属,28 650种,分布广泛,陆生或水生均有。腐生或寄生在多种生物体上,也有与藻类共生形成地衣,与高等植物共生形成菌根。有些子囊菌有着很重要的经济价值,如用于发酵工业的酵母、青霉、曲霉以及医用的麦角菌、虫草和食用的羊肚菌等。

简史 早在16~17世纪德国鲍欣(D.Bauhin,1560~1624)、迪伦尼斯(L.J.Dillenius,1687~1747)和法国特尼福特(P.A.Tournefort,1686~1708)等相继记述了大型肉质子囊菌如盘菌属、块菌属等。18世纪中叶以后,荷兰帕松(Christian Hendrik Per-soon,1758~1837)和瑞典弗赖斯(Elias MagnusFries,1794~1874)相继发表分类学专著。法国图拉斯兄弟(Louis-Rene和Charles Tulasne)1861~1865年发表了子囊菌图谱。之后,德国施罗脱(JosephSchroter)、林道(Gustav Lindau)和费希尔(EduardFischer)1897年将子囊菌作为真菌亚门内的一个纲,并经美国斯蒂文斯(Frank Lincoln Stevens)1913年修订,为多数学者所采用,对分类学有较大影响。美国哈珀(R.A.Harper)从发育形态角度研究了葎草单囊壳和烧土火丝菌子实体形成过程中细胞核的动态。匈牙利霍内尔(Ritter von Hohnel,1852~1920)提出子囊果个体发育过程中的核心(centrum)类型,从而确定了子囊壳和子囊腔形成的形态特征。瑞典南费尔特(John Axel Nannfeldt)1932年提出以生活史中细胞核的动态和发育形态为主要依据的子囊菌分类系统,将子囊分为具明显世代交替的双相生物体类和无世代交替的单相生物体类,后一类又根据子囊果发育形态分成囊腔菌类和囊层菌类,受到了美国贝西(CharlesEdwin Bessey,1950)、马丁(George Willard Martin,1950)和中国戴芳澜等学者的重视。英国安斯沃思(Geoffrey Clough Ainsworth)等1973年提出真菌的五个亚门分类系统,子囊菌纲上升为子囊菌亚门,下设6纲,是目前影响最大的分类系统。近年瑞典埃里克森(Ove Eriksson,1982)、英国霍克斯沃思(DavidL.Hawksworth,1983)相继提出各自的分类系统,但未得到多数学者的认同。

形态特征 子囊菌的营养体主要为有隔菌丝体。无性繁殖大多数形成分生孢子,有的形成节孢子、厚垣孢子(见半知菌亚门),少数如酵母菌以裂殖或芽殖方式进行无性繁殖。有性生殖产生子囊及子囊孢子,通常生于特定的子囊果内。

营养体 单细胞、假菌丝体或发达的菌丝体。菌丝具单孔隔膜,细胞内的细胞质、线粒体、细胞核和其他细胞器能通过小孔流动。细胞内有一个或多个同质或异质的细胞核。菌丝体有时交织形成疏丝组织或拟薄壁组织,构成子囊果的包被、菌核、子座等结构。

有性生殖 由具不同遗传质的细胞或形态不同的器官,经过质配、核配、减数分裂以及游离细胞形成方式形成子囊和子囊孢子。

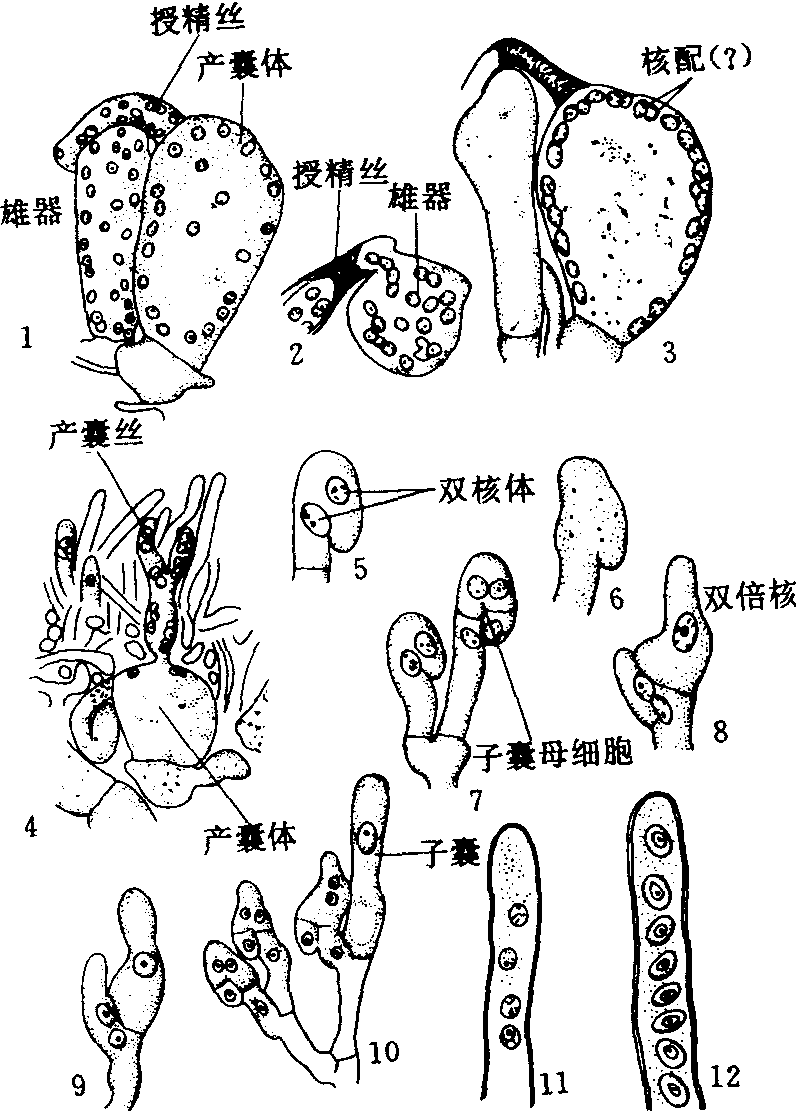

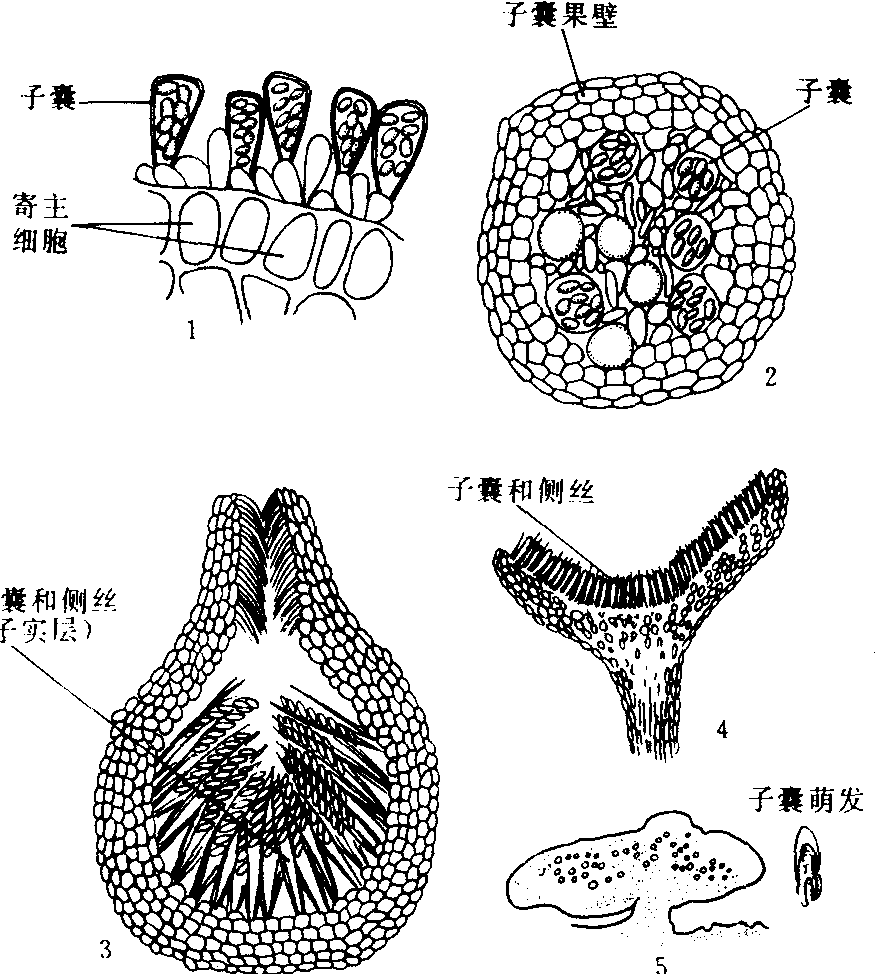

子囊 典型的子囊形成过程是: 产囊体与雄器接触受精后,生出一根或多根产囊丝丝,产囊丝的每个细胞内有一个来自雄器和一个来自产囊体的细胞核。其顶端细胞伸长并弯成产囊丝钩,其后双核并裂,形成4个核,随之形成两个横隔膜构成3个细胞,顶细胞和基细胞单核,中间弯曲的亚顶细胞双核,称为子囊母细胞,进一步发育成子囊。顶细胞和基细胞融合,产生新的产囊丝钩,重复上述过程。如此多次重复,形成一丛子囊。质配在产囊体中完成,核配和减数分裂均在子囊母细胞中进行(图1)。

图1 子囊菌的有性生殖和子囊的形成过程

1.配子囊; 2.质配; 3.核配; 4.产囊丝的形成; 5.产囊丝钩的产生; 6.双核分裂(有丝分裂); 7.子囊母细胞的产生; 8.合子; 9.幼子囊; 10.子囊丝的层出现象; 11.减数分裂后的子囊; 12.发育中的子囊孢子

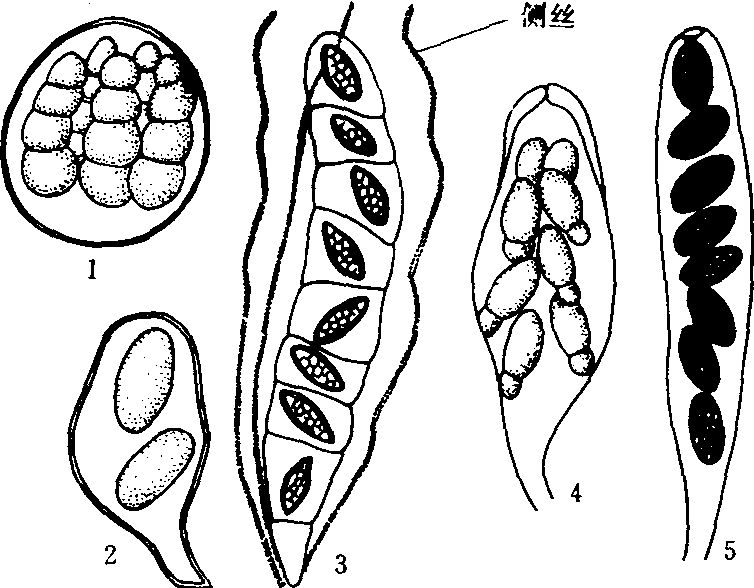

子囊呈囊状,多数集结成子实层,生于寄主或基物表面菌丝上或子座内。成熟的子囊形态变异较大,典型的子囊柱状或棒状,其中的子囊孢子成熟后能强力放射; 有的子囊呈球形,其中的子囊孢子成熟后不能强力放射(图2)。子囊有柄或无柄。

子囊的顶端和壁的结构较复杂,如核菌的子囊发育初期,顶端往往出现大小为0.07~0.17微米的小型圆形壁泡囊和大小为0.12~0.45微米的大型不规则壁泡囊。随着子囊发育,顶端出现顶体,炭角菌属(Xylaria)的子囊顶体与子囊顶环形成有关。成熟的子囊顶环上端和中央有质地均匀的肥厚顶垫。在炭角菌属和黑痣菌属(Phyilachora)中当子囊孢子释放后,顶垫即消失,外围的子囊壁不变。

图2 子囊的形状

1.球形; 2.宽卵形有柄; 3.有分隔子囊;4.棍棒形; 5.柱形

(仿Alexopoulos和Mims)

近年的研究表明子囊的结构类型较多,且与子囊孢子的释放有密切关系(图3)。通常根据囊膜的性质分为3类: ❶原壁子囊(protonicate)。具有一层很薄的囊膜,子囊孢子通过囊壁的破裂或消解而被释放。

❷单壁子囊(unitunicate)。囊膜单层,子囊孢子通过囊顶部小孔、狭缝或囊盖而主动放射。

❸双壁子囊(bitunicate)。囊膜双层,外层称为子囊外壁,内层称为子囊内壁。其形成过程是首先在子囊母细胞膨大时产生壁原基,尔后生成次生壁。外壁和内壁均由微纤维与非结晶体物质结合而成,差别只在于微纤维的排列方式不同。释放孢子时,外壁因无弹性而保持原位,仅顶端破裂,内壁因有较大的弹性常延伸超出外壁顶端,长度为子囊的2~3倍,孢子通过内壁顶端小孔主动放射出来(图3~5)。子囊的类型是分类的重要特征。

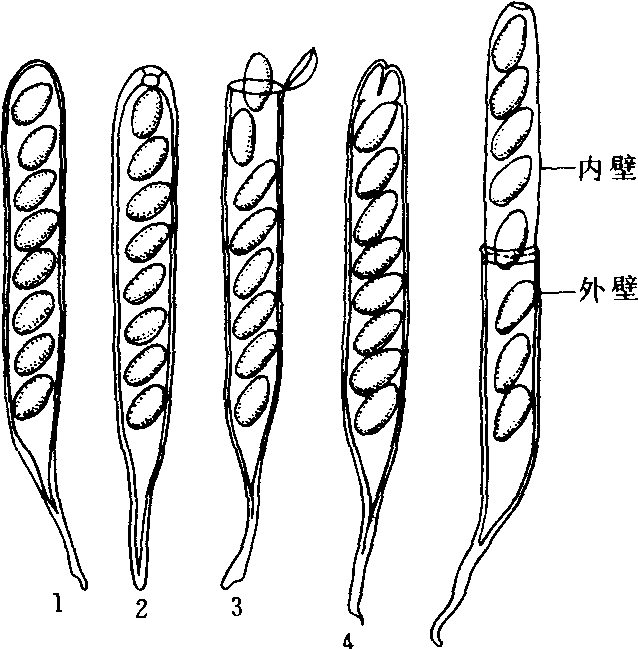

图3 子囊的开放与子囊孢子的释出

1.单壁子囊(无孔口); 2.单壁子囊(有孔口); 3.单壁子囊(具囊盖); 4.单壁子囊(具缝裂); 5.双壁子囊(外壁破裂,内壁延伸顶端,有孔口)

(仿Alexopoulos和Mims)

子囊释放孢子的机制是: 子囊孢子成熟后悬浮于造孢剩质内,当其中的糖原转化为单糖时,渗透压增加,子囊吸收大量水分,产生巨大内压而破裂,释放出子囊孢子。据测定,牛粪盘菌和粪生粪壳子囊的液压分别为10~13巴和30巴。孢子释放时的状态常因子囊果和子实层的构造而异,如盘菌的子囊周围有侧丝伸出,子囊盘内的子实层大面积裸露在空气中,且子囊有向光性,子囊由于巨大的内压力常延伸到子实层以上释放孢子,大量孢子向光线照射方向飞去,呈云雾状抛散; 核菌的子囊壳仅孔口与外界相通,子囊及不孕丝状体生在有限的空间,子囊孢子成熟释放时虽向孔口延伸,但受子囊壳包被的限制,只能单个陆续从孔口释出,不呈云露状抛散。孢子的释放距离因子囊结构和内压大小而异,约2~300毫米不等。

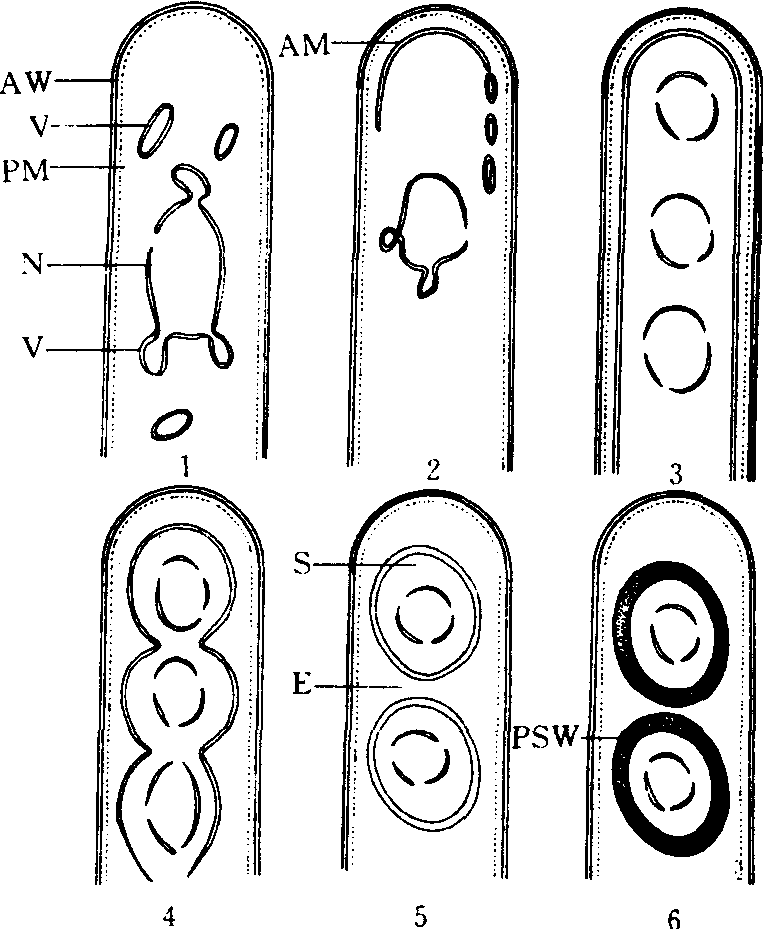

图4 粪壳菌属(Ascobolus)的子囊发育过程

1.子囊初期: 细胞核(N)生成膜壁泡囊(V),质膜(PM)生成子囊壁(AW); 2.子囊孢子膜(AM)位于子囊顶端泡囊(V)沿子囊表层发展; 3.子囊孢子膜形成桶状,下部开口; 4.子囊孢子膜在单倍体细胞核间缢缩; 5.子囊孢子(S)初期生成膜并被造孢剩质(E)所隔离; 6.子囊孢子生成双壁,初级孢壁(PSW)生成(仿Oso)

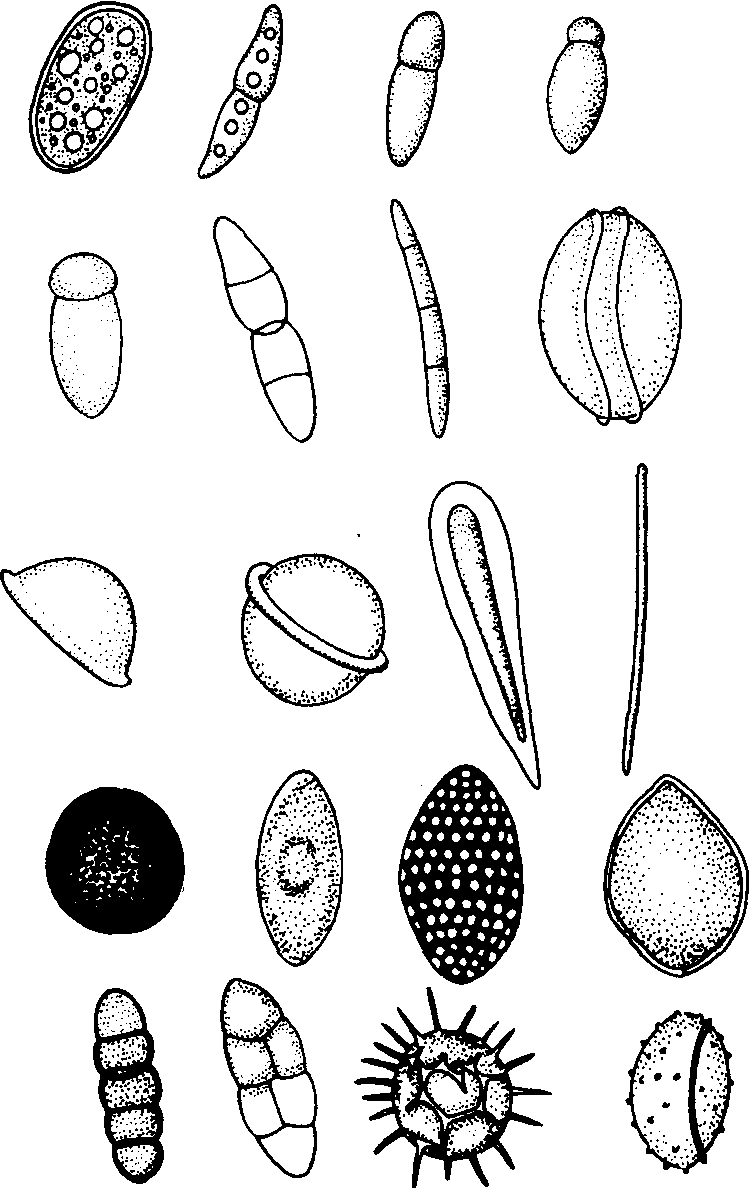

子囊孢子 子囊孢子形成的过程是: 子囊母细胞内双核进行核配,形成短暂的二倍体阶段,以后进行减数分裂和有丝分裂,形成8个单倍体的细胞核。同时,子囊在发育过程中先出现许多双层膜的泡囊排列在子囊周围,以后连结成一个下端开口的具双层膜的圆筒形囊状物,将大部分原生质和8个细胞核包裹在里面,尔后双层膜向核间缢缩,形成8个子囊孢子(图4)。孢壁外所剩的一部分细胞质称造孢剩质,可在子囊孢子发育中起营养作用,有的沉积于孢子壁上形成各种纹饰。子囊孢子形态多样,有圆形、椭圆形、腊肠形、线形和砖格状等,无色至黑色,表面光滑或具刻纹、瘤状或网状突起等,单细胞、双细胞或多细胞(图5)。这些特征是子囊菌分属和分种的依据。子囊内通常含8个子囊孢子,有的少于8个或多于8个。子囊孢子在子囊内呈单行、双行或平行排列。

图5 子囊孢子的不同形态

(仿Alexopoulos和Mims)

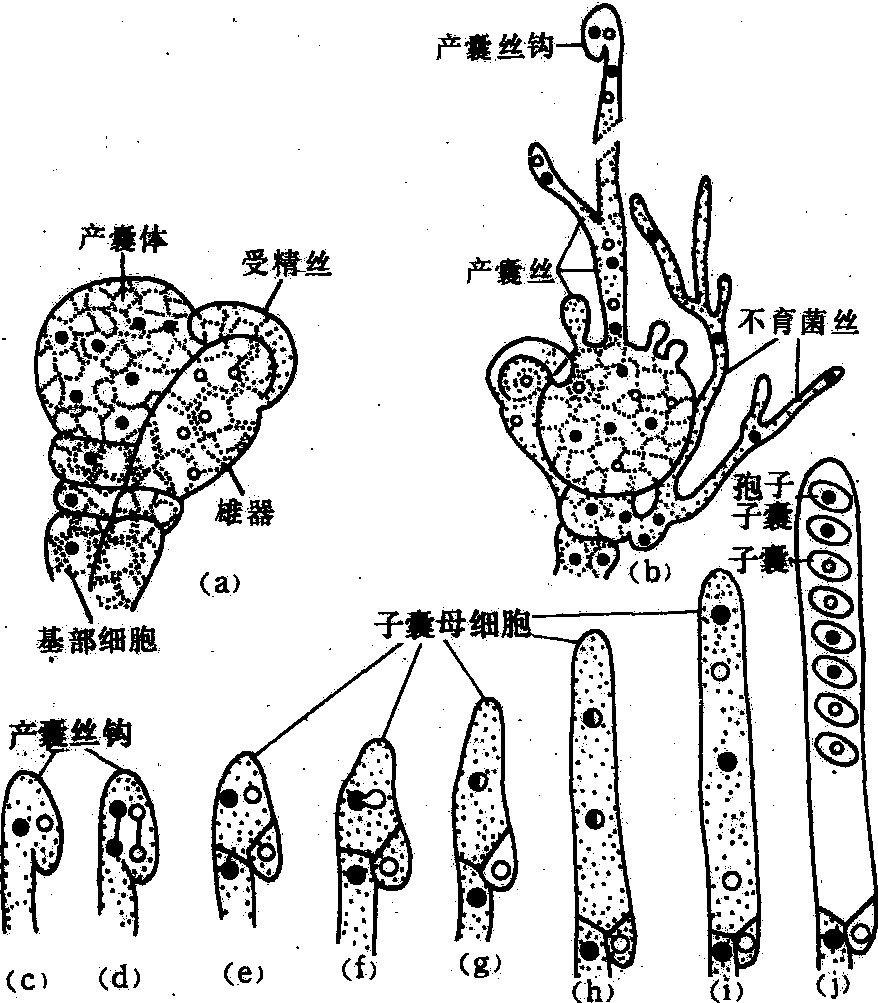

子囊果 除外囊菌的子囊裸露外,大多数子囊菌的子囊存在包被内,形成明显的子实体,称子囊果(ascocarp)。有的子囊果内除子囊外还有自基部向上生长的侧丝或自顶部向下生长的假侧丝。子囊果有4类(图6)。❶闭囊壳(cleistothecium)。壳壁疏松或比较坚实而具明显的拟薄壁组织,无孔口,子囊通常为近球形,散生在闭囊壳内。

❷子囊壳(perithecium)。由疏松的菌丝体或从子座产生,具明确的子囊壳壁。球形、梨形至烧瓶形,有颈部和孔口,有的无孔口,肉质、革质或炭质,鲜色或黑色,表生或埋生。子囊单层壁,顶端有不同结构,棍棒形或圆柱形,束生、周生或平行排列于子囊壳内,有侧丝或侧丝早期消解。

❸子囊座(ascostroma)。子囊周围无真正的子囊果壁,而是单独或成束地生长在单腔或多腔的子座内。子囊座呈子囊壳状或子囊盘状,有些含单腔的子囊座顶端有溶化的假孔口,外形很像子囊壳称为假囊壳(pseudothecium)。假囊壳通常暗色,少数鲜色。子囊座内的子囊双层壁,有假侧丝或无,子囊孢子通常有隔膜。

❹子囊盘(apothecium)。典型的呈盘状或杯状,上部敞开,子囊排列成子实层。子囊盘由子实层(hymenium)、囊基层 (hypothecium) 和囊盘被(exipulum)三部分组成。子实层由棍棒形或圆柱形子囊组成,子囊间有或无侧丝,侧丝与子囊等长或长于、短于子囊,顶端不分枝或分枝,分枝的侧丝能结集成层,覆盖子囊顶端,称为囊层被(epithecium)。子实层下的菌丝组织称为囊基层。子囊盘的下部和周围是囊盘被,又分成表层,即外表的一层和髓部,即子囊盘内部组织两部分。子囊盘的组织有不同的类型,是重要的鉴定特征。传统上将子囊盘的发育分为被果型(angiocarpic),发育中的子囊盘是封闭的; 裸果型(gymenocarpic),子囊盘发育最初即已开裂; 假被果型(pseudoangiocarpic),介于上述两种类型之间。子囊有囊盖或无囊盖。子囊顶端的碘染色反应是重要的分类特征。

图6 子囊果的类型

1.裸露的子囊; 2.闭囊壳; 3.子囊壳; 4.子囊盘;5.子囊座

分类 由于目前对子囊菌之间的亲缘关系了解不深,因此各真菌学家对其分类所持观点不同,还没有一个公认的完善分类系统。本书采用安斯沃思1973年的分类系统,在亚门下根据子囊果的有无、子囊果的类型、子囊壁的特点和子囊排列方式等分为6纲。

半子囊菌纲(Hemiascomycetes) 营养体单细胞或不发达的菌丝体。无产囊丝,子囊直接由合子或单细胞形成。不形成子囊果,子囊裸生,壁薄,无孔口,以壁胀裂或消解方式释放子囊孢子。腐生为主,不少类群是食品和发酵工业的主要菌种。有些种类引起植物病害。分3个目。

原囊菌目(Protomycetales) 分类地位有争论,有的学者将它放在藻菌纲内,另一些学者认为它是子囊菌成员。主要形态特征是由厚壁的休眠细胞萌发产生一个圆筒形袋状物,称为集子囊(synascus),里面形成大量子囊孢子。子囊孢子释放出来,可芽殖或成对接合,萌发形成双倍体菌丝侵入寄主。含1科4属、约25种,常见属是原囊菌属(Protomyces),其中的大孢原囊菌(P.macrosporus)和莴苣原囊菌(P. lactucae)分别寄生在当归和莴苣上。

内孢霉目 (Endomycetales) 营养体单细胞、假菌丝体或菌丝体。以芽殖、裂殖、菌丝断裂成节孢子或形成孢囊孢子进行无性繁殖。有性生殖是由两个同型或异型的配子囊或两个子囊孢子或营养细胞交配后形成子囊和子囊孢子。子囊单个形成,无包被,内含4个或少于4个,8个或多于8个子囊孢子。绝大多数是腐生菌,少数寄生植物、动物或人体,引起病害。有些酵母菌有重要的经济价值,含4科、69属,约295种。常见属有针孢酵母属 (Nemalospora)、阿舒囊霉属(Aschbya)蚀精霉属(Spermophthora),其中棉针孢酵母(N.gossypii)和棉阿舒囊霉(A.gossypii)为害棉铃,棉蚀精霉(S.gossypii)生于棉花种子上。

外囊菌目 (Taphrinales) 菌丝细胞均含双核,由产囊细胞形成子囊,子囊裸生,无包被,全部是寄生菌。

不整囊菌纲(Plectomycetes) 菌丝体发达。子囊由产囊丝发育而成,子囊及其外围的包被组成一个球形无孔口的闭囊壳,子囊不规则地散布在闭囊壳内,壁薄,易消失。以腐生为主,不少类群是发酵工业的主要菌种,少数可致人畜病害。只含一个散囊菌目(Eurotiales)约49属、135种。其中有些属很少产生闭囊壳,而以分生孢子繁殖,如青霉属、曲霉属等。

核菌纲(Pyrenomycetes) 菌丝体发达。子囊壳烧瓶形、球形或近球形,有或无孔口。子囊束生或沿子囊壳内壁围生,侧丝有或无,胶化或不胶化。子囊通常圆柱形,单层壁,基部有柄,内含8个子囊孢子。核心组织有4种类型: ❶球针壳型(Phyllactinia type)。先由拟薄壁组织的核心组织和包被共同组成子囊果,以后中心部分溶解,子囊果顶端无孔口,子囊间无侧丝,白粉菌目和小煤炱目属此类型。

❷炭角菌型(Xylaria type)。

❸间座壳型(Diaporthe type)。

❹丛赤壳型(Nectria type)。(见球壳菌目)。核菌纲是子囊菌亚门中最大的一纲,分布广,腐生或寄生植物,引起植物许多重要病害。虫草属大多寄生于昆虫,其中虫草侵害鳞翅目幼虫,致虫体形成菌核,来年生出有柄的子座,外形很像草苗,称为“冬虫夏草”,是一种重要的药材。核菌纲分4个目。

白粉菌目(Erysiphales) 子囊果无孔口,外壁上有各种形状的附属丝,子囊卵圆形至棍棒形,束生。全部是高等植物的专性寄生菌。

小煤炱目(Meliolales) 菌丝暗色,表生,由附着枝紧贴在寄主上,子囊果无孔口,有或无刚毛,子囊内含2~4个子囊孢子,子囊孢子暗褐色,大多有4个隔膜,不产生分生孢子阶段。全部是高等植物的专性寄生菌。

球壳目(Sphaeriales) 子囊壳烧瓶形、球形或半球形,大多有颈和孔口。子囊多为棍棒形或圆筒形,单层壁,排列成子实层或不规则地散生在不同高度,有或无侧丝,或侧丝早期消解。子囊孢子单细胞至多细胞,形状、颜色,大小不一。腐生、寄生或与藻类共生组成地衣。

冠囊菌目(Coronophoriales) 菌丝体生在寄主组织内,稀少,不易见。子囊壳暗色,球形或陀螺形,着生在子座上或菌丝层上,有的被暗色菌丝层包围,无真正的孔口,顶部具可胶化的膨大体。子囊很多,棍棒形,排列不规则,内有8个或8个以上子囊孢子。子囊孢子单细胞至多细胞,弯曲圆筒形,无色至淡褐色,大型至小型。多数是习居木材上的腐生菌。

腔菌纲(Loculoascomycetes) 菌丝体发达。子囊果为子囊座,呈子囊壳状、盘状或垫状,有或无孔口。子囊双层壁,球形至柱形,成束或并列地生于子囊腔内,有或无假侧丝。子囊孢子多细胞,有的具纵横隔膜,呈砖格状。核心组织有3种类型: ❶痂囊腔菌属型(Elsinoe type)。产囊体生成的产囊丝在子座内四散扩展逐个形成子囊,每一子囊周围形成一个腔,子囊分散在整个子座内或子座的局部可育部分,呈现出不规则的层状分布。

❷座囊菌属型(Dothidea type)。子囊腔仅限于产囊体周围,许多子囊挤入腔内拟薄壁组织中,呈扇形分布,子囊上方的子座组织溶成孔口或发育成带缘丝的孔口,子囊间无假侧丝。

❸格孢腔菌属型(Pleospora type)。子座中具有顶底相连的假侧丝,在其周围形成子囊腔,子囊在假侧丝间从基部向上生长,子座上方有溶生或裂生的孔口。腐生或寄生,分为5个目。

半球腔菌目(Hemisphaeriales) 又称小盾壳目。子囊座盾状,向基性发育,表生,很少生于角质层下,核心组织发育属于格孢腔菌型。发生在叶、果实和幼茎上,多分布在热带或亚热带。约220属,950种。

多腔菌目(Myriangiales) 子囊座垫状、囊壳状或盘状,有多个无孔口的子囊腔,每个子囊腔中只有一个子囊。子囊球形,散生。子囊孢子多细胞或砖格状。

座囊菌目(Dothideales) 子囊座垫状、囊壳状、盘状、块状,单腔或多腔,有孔口,有或无缘丝。多数子囊束生,有的平行排列,子囊间无假侧丝。子囊孢子形态多样。

格孢腔菌目(Pleosporales) 子囊座囊壳状,单生或聚生。子囊圆周形,其间有永存性的假侧丝。子囊孢子一般多细胞或砖格状。

缝裂菌目(Hysteriales) 子囊座为假囊壳,船形至线形,长缝状开口。子囊长圆筒形,双层壁,子囊间有永存性假侧丝。通常腐生于树木枝条或木材上,桑格孢缝裂壳(Hysterographium mori)生于桑树。

盘菌纲(Discomycetes) 子囊果为子囊盘,呈杯状、盘状、钟罩状、头盖状等。子囊圆柱形至球形,多数单层壁,有柄或无柄,通常有8个子囊孢子。子囊及其间的侧丝组成子实层,子实层早期或晚期开放,少数是封闭的。子囊开裂的方式是分目的重要依据,其主要类型有: ❶具顶生囊盖。子囊孢子成熟时,子囊顶端的囊盖打开,放射孢子。

❷具亚顶生囊盖。囊盖位于子囊侧面,放射孢子方式同上。

❸具纵裂缝。少数子囊孢子通过子囊顶端的纵裂缝放射出去。

❹具小孔道。子囊顶端加厚,中间有一小孔道,孔道由囊塞堵塞,孢子成熟后,冲掉囊塞由小孔道放射出去。子囊顶部和孔道遇碘液呈不同反应,在分类上具有重要意义。子囊孢子单细胞至多细胞,球形至丝状,无色至有色,光滑或粗糙。子囊孢子在棉兰乳酚油中加热后,表面出现可着色的喜兰小点或不能着色的嫌兰小点。盘菌多数陆生或粪生,以腐生为主,少数寄生于植物。分7个目。

梭绒盘菌目(Medeolariales) 子囊盘仅由子囊与侧丝组成子实体,无囊盘被和囊基层。子囊大,内生8个子囊孢子。子囊孢子单胞,大,近梭形,一侧扁平,褐色,表面有细微纵棱。仅一科、一属,梭绒盘菌属全部寄生在百合科的美德兰属(Medeola)植物的茎上。

瘿果盘菌目(Cyttariales) 子座大,在寄主植物的瘿瘤上形成,球形至梨形,中空或实心,肉质至角质,子座的胶质组织内有许多放射状菌索,菌索末端发育子囊盘。子囊盘先内生,后通过广阔盘口暴露出子实层,每个子座表面可多达200个子囊盘。子囊顶端有很宽的孔道,孔道内有囊塞,内含8个子囊孢子。子囊孢子球形至椭圆形,初无色,后变灰色,表面光滑。仅一科、一属,瘿果盘菌属(Cyttaria)全部寄生在南水青冈属(Nothofagus)植物的枝条上,引起瘿瘤。

块菌目(Tuberales) 子囊盘大,多数地下生,块状或近球状,肉质或蜡质。子囊圆筒形至球形,排列成子实层或散生在组织内,内含8个以下孢子。子囊孢子无色或褐色,光滑或有纹饰,具喜兰小点,单胞,两极性或放射性对称。多数子座具强烈气味,能吸引动物取食,破坏子座传播孢子。多数腐生,有的可以食用,少数与树木共生,形成菌根。

盘菌目 (Pezizales) 子囊盘杯形或盘形,有柄或无柄,有的产生变态子囊盘,即子实层翻出,在柄的顶端呈棍棒状、蜂窝状、吊钟状、马鞍状、脑髓状等,子实层与菌柄结合或相连,无囊盘被,少数只具简单的子实层,无或有囊层基,囊盘被无或不发达。子囊盘大小差异很大,肉质、骨质或革质,少数胶质。子囊圆筒形至棍棒形,很少卵形,具顶生或亚顶生囊盖,有的顶生裂缝,排列成明显的子实层,伴有侧丝,多数含8个子囊孢子,少数2~4个,有的含16、32、64……7000以上孢子。子囊孢子单胞,两极性或放射性对称,无色至褐色,少数紫色,表面光滑或有纹饰,少数萌发时产生隔膜,约90属,600种全部是土壤中和木材、粪便及植物残体上的腐生菌,少数可食用,如羊肚菌(Mcrchellaesculenta)。

星裂盘菌目 (Phacidiales) 子囊盘生于子座内,子囊成熟后子座表层裂成一至数条裂缝或星状开裂,露出子实层。子囊顶部加厚,内含4或8个孢子。子囊孢子卵形至线形,单胞至多胞,无色或褐色,有的具胶质鞘,两极性对称或不对称,上部比下部宽,有的放射状对称。

厚顶盘菌目 子囊盘囊壳状、盘状、陀螺状或棍棒状等,生在木材或树叶等基物表面,或半埋生、埋生,表生的类型有菌柄和菌盖。子囊细长,壁薄,顶端特别厚,中间有一狭长小孔道。子囊孢子丝状,多细胞,无色,表面光滑。全部是腐生菌。

柔膜菌目 (Helotiales) 子囊盘棍棒状、菌盖状、杯状或盘状,有柄或无柄,表生或埋生。子囊棍棒形至圆筒形,两侧壁薄,顶端加厚,中央有一小孔道。子囊孢子卵圆形至圆筒形,通常不呈丝状,内含2~8个子囊孢子。子囊孢子形状各异,单胞、双胞或多胞,无色至褐色,表面光滑,少数种具喜兰小点,子囊间有侧丝。腐生或寄生,少数生于土壤及粪便上。

虫囊菌纲(Laboulbeniomycetes) 一类无真正菌丝体和无性繁殖细胞的子囊菌。雌雄同株或雌雄异株。雌性器官由3个细胞组成,下部是产子实体细胞,中间是产受精丝细胞,顶端是受精丝。下部和中间的细胞周围生成子囊壳,受精丝部分或全部外露,有的受精丝由多细胞组成。产子实体细胞产生一至多个子囊细胞,尔后在子囊壳内产生子囊。雄器瓶状,具渐细的颈部,单生或聚合,精子通过颈部的孔口排出可达受精丝上,但未发现质配和减数分裂。子囊棍棒形,内含4个子囊孢子。子囊孢子略呈纺锤形,双胞不等长,基部细胞长,上部细胞小,孢子周围有无色鞘,下端鞘加厚。虫囊菌是节肢动物的体外专性寄生菌,主要寄生在鞘翅目等昆虫上,少数寄生在蜘蛛和千足虫上。仅有虫囊菌目一个目,约100属、1000种。

子囊菌亚门Ascomycotina

有性繁殖产生子囊孢子的真菌,约有2 720属。

除酵母状真菌外,都由分枝的菌丝构成。菌丝有隔膜,隔膜上有小孔道,可使相邻细胞内的细胞物质相互沟通。每一节菌丝细胞通常只含有一个单倍体核。但也有双核、多核或二倍体核。细胞壁成分主要是几丁质,此外还含有氨基酸、蛋白质、甘露糖和葡萄糖等化合物,不含纤维素。菌丝常交织形成疏丝组织或拟薄壁组织。构成各种结构,如子囊果的包被、菌核、子座等。除丝状菌体外,如酵母菌为单细胞菌体,有时这些单细胞菌体互相连接成一串细胞很像菌丝,称假菌丝体,还有些子囊菌在一定条件下呈单细胞菌体,而在另一条件下则形成菌丝体,称两型现象。

无性繁殖方式因种类不同而异。单细胞的酵母菌和少数其他子囊菌可以裂殖或芽殖方式增殖。具菌丝体的大多数子囊菌,一般以分生孢子梗上的产孢细胞,通过不同的芽殖型方式形成各种各样分生孢子,或以菌丝型方式形成节孢子等。

分生孢子梗可以分枝或不分枝、散生或丛生,孢子梗相互聚合在一起组成孢梗束或分生孢子座,分生孢子梗可生于基物表面或聚生在分生孢子盘上,或分生孢子器内。分生孢子单生于分生孢子梗顶端、侧面,或串珠式地形成; 单胞、双胞或多胞; 圆形、卵形、棍棒形、圆柱形、线形、镰刀形、腊肠形、旋卷形或星形; 无色或有色、深或浅。分生孢子萌发产生芽管,很少形成次生的分生孢子。

有性繁殖产生子囊和子囊孢子,其配合方式有四种: ❶配子囊配合: 主要发生在酵母菌,两个单细胞菌体相当于配子囊,质配后立即发生核配,没有双核阶段,而后发展成一个子囊;

❷精孢配合。小的单核性孢子依靠风、雨水或昆虫携带到受精丝上,进入产囊体进行配合;

❸体细胞配合。在两根菌丝或两个孢子的芽管之间进行配合;

❹配子囊接触配合。这是典型子囊菌的配合方式,雌配子囊称产囊体,由多核细胞构成,顶端伸出一根受精丝; 雄的称雄器,较小,通常圆柱形。雄器内原生质和核通过受精丝进入产囊体进行质配,产囊体受精后生出一根或多根产囊丝,一般分枝有隔膜,每个细胞内含双核,产囊丝顶端细胞伸长、弯曲成钩状,称产囊丝钩,内中双核同时分裂为4个核,随之形成两个横隔膜,构成3个细胞,顶部和基部细胞单核,中间的称亚顶细胞,又称子囊母细胞双核,进行核配成二倍体核,然后进行减数分裂形成4个单倍体子核,再进行一次有丝分裂产生8个单倍体核。这时子囊母细胞膨大、伸长成为子囊,通过细胞游离形成方式产生8个子囊孢子(见图)。

子囊孢子形状各种各样,呈圆形、椭圆形、丝状等; 有单细胞、双细胞和多细胞;表面光滑或有纹饰;无色或有色。子囊通常含8个孢子,每个孢子细胞内含一个单倍体核,也有再次或多次分裂,产生8个以上或少于8个的孢子。

子囊形状有很大差异,从圆形、椭圆形到圆筒形,有柄或无柄。子囊根据囊壁性质可分为原囊壁、单囊壁和双囊壁三类。子囊通常包在一个由菌丝组成的包被内,形成一定形状的子实体称子囊果。子囊果球形、无孔口称闭囊壳;子囊着生在一个盘状开口子囊果内,排成一层称子实层,常有不孕菌丝称侧丝与子囊伴生,这种盘状子囊果称子囊盘,子囊果瓶状、有孔口,称子囊壳;子囊单个,成束或平行地着生于子囊座内,着生子囊的腔称子囊腔,可有一个到多个,有些含单腔的子囊座顶端有溶化的假孔口,、很像子囊壳故称假囊壳。子囊果单生或丛生,生在基物表面或埋生在基物内,或先埋生后突破基物表层而外露成半埋生。

子囊的形成过程

(a) 产囊体和雄器的质配; (b) 产囊体上形成产囊丝,不育的菌丝从产囊体的基部细胞产生;(c) 双核的产囊丝钩;(d) 核的有丝分裂; (e) 末端细胞产生隔膜; (f) 核配;(g) 初期子囊的双倍核; (h) 第一次有丝分裂; (i) 四个核的子囊; (j)具八个核的成熟子囊

子囊菌目前尚无完善的、一致公认的分类系统,传统分类是根据子囊果的有无、类型和子囊的特点进行分纲,《真菌辞典》第七版(1983年)中不再分纲,直接分37个目,其中包括16个目的地衣真菌,这些目的全部或部分是组成地衣的真菌,几乎有一半已知的子囊菌是地衣共生菌。

子囊菌分布十分广泛,海生真菌过去较少研究,陆生子囊菌基物繁多,但不同菌对基物和栖息场所有不同的选择,有些菌甚至要求非常严格,如散囊菌目(Eurotiales)的栉霉(Ctenomyces serratus) 只 生在禽类的羽毛上; 盘菌目 (Pezizales)的火丝菌(Pyro-nema confluens)发生在火烧过的土壤上;块菌科(Tu-beraceae)的真菌全部生于地下,形成大形子实体,是珍贵的美味食用菌; 动物粪便上的盘菌绝大多数属粪盘菌科(Ascobolaceae); 虫囊菌目(Laboulbeniales)的真菌都是节肢动物的外寄生菌。在人类经济生活中子囊菌也占有重要地位,如紫红曲 (Monascus purpu-reus)用于制造黄酒和红豆腐乳; 黑曲霉(Aspergillusniger)用于生产柠檬酸和酶制剂;羊肚菌科(Morchel-laceae)的代表羊肚菌是世界上著名的美味食用菌。但

子囊菌亚门Ascomycotina

有性生殖产生子囊、子囊孢子的 一类真菌。原下设 6 纲: 半子囊 菌纲(Hemiascomycetes)、腔菌纲(Loculoascomycetes)、不整囊菌纲(Plectomycetes) 、虫囊菌纲 (Laboulbeniomycetes )、核菌纲(Pyrenomycetes)和盘菌纲(Discomycetes)。在《真菌学辞典》第七版(1983)中不再分纲,而只是列出37个目。这是包含真菌种类最多的一个亚门,有腐生、寄生和形成地衣的共生者等各类型,分布广泛。营养体形态多样,除酵母类为单细胞外,其余为丝状体,丝状体子囊菌的菌丝为有隔菌丝,每细胞内通常只含有一个单倍体核,菌丝常交织形成各种形态的疏丝组织或拟薄壁组织。无性繁殖方式多样,酵母类通过裂殖或形成芽孢子进行,丝状子囊菌产生各类无性孢子,如分生孢子、粉孢子和厚垣孢子等。有性繁殖产生子囊孢子,配合方式有精孢配合、配子囊配合、体细胞配合和配子囊接触配合等类型。高等子囊菌的子囊常是集体产生,在子囊外面由菌丝形成保护性组织,整个结构成为一子实体,称之为子囊果。许多腐生的子囊菌用来生产各种有机酸、抗生素、维生素,以及用于其他酿造业中。寄生的种类可引起多种植物病害,少数寄生人、畜。此外,还有少数为食用菌,如羊肚菌等。

- 铁路站务费是什么意思

- 铁路站场及枢纽是什么意思

- 铁路站场设计基础是什么意思

- 铁路站场设计常用数据手册是什么意思

- 铁路站场通信是什么意思

- 铁路等级是什么意思

- 铁路等级是什么意思

- 铁路管理之道是什么意思

- 铁路管理部门是什么意思

- 铁路篷布是什么意思

- 铁路纵横制自动电话小交换机是什么意思

- 铁路线路是什么意思

- 铁路线路标志是什么意思

- 铁路线路维修是什么意思

- 铁路线路胀轨跑道及其防治是什么意思

- 铁路线路设备大修是什么意思

- 铁路线路设计规范GBJ90—85是什么意思

- 铁路组合列车是什么意思

- 铁路经济勘测设计是什么意思

- 铁路经济承包责任制是什么意思

- 铁路经济核算是什么意思

- 铁路经济活动分析是什么意思

- 铁路给水施工是什么意思

- 铁路统一管理的实质是什么意思

- 铁路统一说及其实质是什么意思

- 铁路统计是什么意思

- 铁路统计学是什么意思

- 铁路缓和曲线理论和类型是什么意思

- 铁路编组站自动化系统是什么意思

- 铁路罐装货物运输是什么意思

- 铁路网是什么意思

- 铁路网密度是什么意思

- 铁路职工供应商店是什么意思

- 铁路联锁是什么意思

- 铁路自动售票机是什么意思

- 铁路航空勘测是什么意思

- 铁路营业里程是什么意思

- 铁路行包运价是什么意思

- 铁路行李包裹运价是什么意思

- 铁路行车事故处理规则是什么意思

- 铁路行车事故救援是什么意思

- 铁路行车安全实用心理学是什么意思

- 铁路行车指挥自动化系统是什么意思

- 铁路行车组织是什么意思

- 铁路行车组织是什么意思

- 铁路行车组织设计是什么意思

- 铁路装卸作业单位成本是什么意思

- 铁路装卸作业成本是什么意思

- 铁路装卸作业成本是什么意思

- 铁路装卸机械化是什么意思

- 铁路计算机售票网络是什么意思

- 铁路计量罐车容积表号与车号对照手册(1991年分册)是什么意思

- 铁路设备更新改造计划是什么意思

- 铁路设计是什么意思

- 铁路设计阶段是什么意思

- 铁路评价分委员会报告概略是什么意思

- 铁路词汇是什么意思

- 铁路词汇是什么意思

- 铁路调度集中是什么意思

- 铁路调车费用是什么意思