乌孙wū sūn

汉代西域国名,在今伊犁河流域。李颀《崔五六图屏风各赋一物》:乌孙腰间佩两刀,刃可吹毛锦为带。

乌孙

【释义】 乌孙是汉代西域三十六国之一,唐诗中借用为边陲部族的代称。

【例句】 ①俗化乌孙垒,春生积石河。(赵彦昭《奉和送金城公主适西蕃应制》1088)这里以汉代公主远嫁乌孙,比拟唐金城公主适吐蕃,称颂通婚传播了中原文化。②玉帛朝回望帝乡,乌孙归去不称王。(常建《塞下曲四首》其一1463)这里说边陲部族与唐王朝关系和睦。

乌孙wū sūn

汉代西域国名,在今伊犁河流域。李颀《崔五六图屏风各赋一物》:“乌孙腰间佩两刀,刃可吹毛锦为带。”

乌孙

西域古国及部族名。乌孙最初游牧于甘肃敦煌、祁连间,约在公元前139年西迁至今伊犁河和伊塞克湖一带,都赤谷城。西汉时人口63万,从事游牧业。汉武帝元狩四年(前119)张骞使乌孙,结和好,汉武帝先后两次以宗室女为公主,下嫁乌孙昆弥。汉宣帝立汉外孙元贵靡为昆弥,遣长乐侯常惠将三校尉屯赤谷,后属西域都护府。乌孙最盛时的领地,东至今新疆玛纳斯河,北至西域都护府,西至巴尔喀什湖及其以南,越楚河、塔拉斯河,南及纳林河、克孜勒苏河,及包括焉耆以西的山中草原。南北朝时,乌孙已西迁葱岭北。

乌孙

泛指边地少数民族。唐常建《塞下曲》之一: “玉帛朝回望帝乡,乌孙归去不称王。”

○ 《汉书·乌孙传》: “乌孙国,大昆弥治赤谷城,去长安八千九百里。户十二万,口六十三万,胜兵十八万八千八百人……不田作种树,随畜逐水草,与匈奴同俗。” 乌孙是汉代西域三十六城国之一。在今新疆伊犁河流域。

乌孙

❶古族名。王日:“昆弥”,分布于今伊犁河至天山一带。前2世纪以前,游牧于敦煌、祁连间,后被大月氏所破,归服匈奴。后西袭大月氏,据其地。张骞出使西域后,与汉结盟。西汉神爵二年(前60),始属西域都护。

❷部落名。又称玉兹部落。哈萨克族大玉兹主体部落之一。居巴尔喀什湖以东、伊犁河以西一带。18世纪中,大玉兹臣属清朝,随其东迁至伊犁地区居住。

乌孙

中国古代西北民族名、国名。其族属有数说。一般认为与古代坚昆人中从叶尼塞河流域南下的一支有渊源关系,原属突厥语族,后又加入了月氏和塞人的成分。公元前2世纪初,游牧于甘肃境内敦煌、祁连之间,北邻匈奴,被月氏击败。其后,月氏被匈奴所败,迁到伊犁河流域。前161-160年,乌孙王借助匈奴之力驱走月氏,在当地自立为国。乌孙建国后,汉先后遣送细君、解忧公主嫁乌孙王以联合乌孙制服匈奴。前72-前71年,汉与乌孙等联合进攻匈奴,匈奴被击败。汉宣帝时,乌孙首领元贵靡被立为大昆弥。从前53年起,乌孙就有大小昆弥两个王统,内讧迭起,变乱丛生,势力开始削弱。北魏时,曾为柔然所侵而西迁入葱岭。辽代曾遣使入贡。此后,逐渐与邻族同化。近代哈萨克族中仍有乌孙部落,可能是当时未曾西迁而留在当地的乌孙人的后裔。

乌孙

古族名和古国名。一般认为其先民系古代坚昆人从叶尼塞河流域南下的一支,原属突厥语族,后混有印欧语系大月氏和塞种人的血统。最初和月氏人同住敦煌、祁连间。西汉初, 乌孙王(昆莫)之父被月氏所杀。不久, 月氏为匈奴所败,西迁伊犁河流域塞种人住地,前161—前160年左右。乌孙王遂借匈奴兵驱逐伊犁河流域的月氏人,据其地,自立为国;不久又西迁至伊塞克湖一带,都赤谷城(在今新疆温宿北天山中,一说应在新疆特克斯河流域,一说在苏联伊塞克湖东南别代勤山隘西北依什提克)。西汉时人口达六十三万,从事游牧。元狩四年(前119)汉武帝派张骞使乌孙。武帝先后以宗室女细君、解忧二公主嫁乌孙王。本始二至三年(前72—前71),汉与乌孙共出兵二十万大破匈奴。宣帝立汉外甥元贵靡为大昆弥(昆莫), 遣长罗侯常惠将三校屯赤谷,属西域都护。北魏时,乌孙曾为柔然所侵,迁入葱岭山中,辽会同元年(938),遣使入贡,其后渐与邻族同化。近代哈萨克族中尚有乌孙部落。

乌孙

古族名。见于《史记》、《汉书》等史籍。一般认为,其先民系坚昆人的一支,属突厥语族。后多次迁徙,又与他族融合。据《汉书·西域传》载,“乌孙民有塞种、大月氏种”,即有塞种人、大月氏人血统。原居祁连、敦煌间,汉文帝后元间西迁至今新疆伊犁河流域,立国于该地。后又向西南迁移。北魏时南迁葱岭山中。不种田,逐水草而游牧。牲畜有马、羊、牛、驼、驴,以马、羊为主,而以马为优。有金属冶炼、制陶、毛纺织等手工业。居毡帐,穿皮衣。其婚俗是: 父死,子娶后母; 兄死,弟妻嫂,叔死,侄妻叔母。实行土葬,墓有封土堆。史载: “民刚恶,贪狠无信,多寇盗”。近代伊犁河流域哈萨克族中,仍有乌孙部落。

109 乌孙

中国西北古代民族。其族属向有匈奴、突厥、塞种三种说法,其族源一般认为是古代坚昆南下的一支,原属突厥语族,后混有大月氏和塞人的血统。其分布最初和月氏人同在敦煌祁连间游牧,北邻匈奴。乌孙王(昆莫)难兜靡被月氏攻杀,其子猎骄靡刚诞生,由匈奴冒顿单于收养成人,后得以复国。公元前177—176年月氏被匈奴击败,西迁至伊犁河流域,赶走当地的塞人。不久月氏再被匈奴与乌孙合力击败,步塞人后尘南迁至大夏(今阿富汗)境内,少数留原地。在塞人与月氏大部南下后,乌孙便放弃敦煌、祁连故土,迁至伊犁河流域,建都于赤谷城(今伊塞克湖东南依什提克)。汉武帝元狩4年(前119)张骞通西域,乌孙与汉联姻。北魏时乌孙因柔然入侵,西迁至葱岭,辽会同元年(938)曾遣使入贡。居留原地者渐与邻族融合,清乾隆年间哈萨克族中尚有乌孙部落,至现代尚存有乌孙部落之名。

乌孙

中国古代西北少数民族。初游牧于祁连、敦煌间。因遭邻近的月氏攻掠,首领被杀,牧地被侵占,部落流散至匈奴中。匈奴积极扶植乌孙部众,为其攻破月氏,迫月氏西迁至今伊犁河上游流域。匈奴又帮助乌孙西击破月氏,杀月氏王,迫月氏再次西迁,乌孙遂占有今伊犁河上游流域。随着乌孙日益强大,匈奴日益衰弱,乌孙便脱离匈奴而独立。乌孙人以畜牧业为主,“与匈奴同俗”。汉武帝元狩四年 (前119年),张骞再次出使西域,同乌孙进行联系。乌孙昆莫王以千匹马为聘礼,向汉皇室求婚。汉武帝封江都王之女细君为公主,嫁与昆莫王。此后,汉朝又以楚王之孙女解忧为公主,嫁给继位的乌孙王。汉与乌孙关系日益密切。汉宣帝本始三年 (前71年),汉与乌孙联兵二十万合击匈奴,从此乌孙基本上摆脱了匈奴侵扰势力的威胁,有利于乌孙的发展。东汉时,乌孙仍有侍子经常住在东汉都城洛阳。汉章帝时出使西域的班超为争取乌孙的支援,遣李邑护送乌孙使者,赐大小昆弥以下锦帛。北魏时乌孙为避柔然侵扰,迁入葱岭山中驻牧。北魏太武帝太延三年 (437年),董琬奉太武帝之命出使乌孙,乌孙王得朝廷所赐,“拜受甚悦”。此后,北魏与乌孙来往密切。辽太宗会同元年(938年),乌孙曾遣使人贡。当15世纪哈萨克族形成时,乌孙人成了其中最大的一个部落,并且是哈萨克族三个玉兹(部落联盟)之一大玉兹的主体部落。

乌孙

中国西北古代民族名兼国名,分布西域地区。公元前119年,张骞使乌孙,汉武帝两次以宗室女为公主嫁乌孙王。南北朝时迁至葱岭北,逐渐与邻族融合。近代哈萨克族中有乌孙遗裔。

乌孙

中国古代西北民族和国家的名称。始见于汉朝初年,近来有人考证,其族源为商周时期的昆夷、绲戎。学者们大多认为乌孙人的语言属阿尔泰语系突厥语族。汉朝初年,其族游牧于河西走廊的西部,与河西走廊东部的月氏为邻。公元前177年,为月氏攻破,昆莫(王)猎骄靡与部众大多逃奔匈奴。昆莫长大后,为匈奴单于领兵打仗,多立战功,因此得以统领本族部众,为匈奴驻守西部边境。公元前140年左右,昆莫率众西逐大月氏,占有其地(伊犁河流域),重建国家,首都为赤谷城。匈奴愤其离去,曾经发兵西讨,未能取胜。张骞出使其国后,始与汉朝结盟,汉武帝先后嫁细君公主和解忧公主为昆莫之妻,曾与汉朝东西夹击,大败匈奴;又曾协助汉朝经营西域。神爵二年(公元前60年),汉朝设置西域都护府后,乌孙属于西域都护府所管辖。东汉时期,又曾协助班超和班勇安定西域。公元五世纪前期,柔然汗国强盛,乌孙为柔然击败,南迁于葱岭内外(今帕米尔高原一带)。太延三年(公元437年),北魏太武帝拓跋焘曾遣董琬等人出使其国。辽朝时期,伊犁河流域尚有乌孙部落东来朝贡,因在其地设乌孙国王府。此后乌孙之各不再见于历史记载,显然已与中亚各族融合。现代哈萨克、柯尔克孜等族都有玉逊部落,有人以为即是乌孙的后裔。

乌孙

为哈萨克族古代部落联盟的称号,又译作“玉逊”,是组成大玉兹的主要成分。国内外的绝大多数哈萨克历史工作者和专家都认为乌孙是哈萨克族的祖先,其历史可以追溯到2100多年前。自乌孙由河西走廊西迁至伊犁河流域,到15世纪哈萨克族形成,今巴尔喀什湖以南、伊犁河流域一直是乌孙人活动的地方。原苏联的学者还认为乌孙人的种族接近塞种(Sa-ka),其头型为:头颅圆形,前额微突,眼窝较深,直鼻梁,腮骨粗而微突,是具有蒙古人特征的西方人种。一些语言学家则根据乌孙统治者的名称后都带有“靡”,古音读bi,即今哈萨克语中的biy(比),因此认为乌孙人属突厥语族。近年有人怀疑这种观点。因为乌孙自汉至西晋,虽然居住在伊犁河流域,但是4世纪末至5世纪初,柔然汗国强大后,乌孙受其侵扰,被迫进行大规模的迁徙。《北史》卷97《西域传·乌孙国》:“居赤谷城,在龟兹西北,去代一万八十里。其国数为蠕蠕(即柔然)所侵,西徙葱岭山中,无城郭,随畜牧,逐水草。”翻译成现代汉语,意为:“乌孙国首都为赤谷城,在龟兹国西北,离北魏首都平城(今山西大同)10080里。其国多次遭到柔然人的侵扰,西迁至帕米尔高原的山中,没有城镇,其人跟随畜群,追逐水草而游牧。”可见南北朝时,乌孙的多数已迁居帕米尔高原,留居伊犁河的是少数。世界各国某个单词音节相同者很多,我们不能说这些国家为同一民族,因此,不能因为一个“靡”音,就肯定乌孙为突厥语族。伊犁河流域此后是突厥、突骑施、葛逻禄、咽麺等民族和部落长期活动的地方,自南北朝至元朝,根本没有乌孙记载的痕迹。因此,大玉兹部落联盟的“乌孙”或“玉逊”这一名称,仍然值得认真加以研究,不能将其与汉晋的乌孙划等号。

乌孙

古族名。最初在祁连、敦煌间。汉文帝时西迁今新疆西部伊犁河和伊塞克湖一带,都赤谷城,人口63万,以游牧为业,养马很多,与匈奴同俗。武帝元狩四年(前119)张骞二次出使西域, 抵乌孙。乌孙王遣使随张骞到长安, 向汉朝献良马, 建立友好关系。武帝两次以宗室女为公主嫁乌孙王。宣帝立汉外孙元贵靡为大昆弥, 遣长罗侯常惠将三校屯赤谷。后属西域都护。南北朝时乌孙已西迁葱岭北, 和北魏关系密切。辽太宗会同三年(938)乌孙遣使入贡。后渐与邻族融合。

乌孙

西域古国名。王治赤谷城(今新疆阿克苏河上游前苏联境内伊什提克一带)。其民原活动于敦煌、祁连间,后被大月氏所破,部众附属匈奴。汉文帝后三年(前161)左右,乌孙挟匈奴之力率族西迁塞人故地(今伊犁河流域一带),逐大月氏,据有其地。故其民中有塞种、大月氏种。西汉武帝(前141—前87年在位)时有众63万,胜兵18万余。王曰昆弥。国王之下设相、大禄、左右大将2人,侯3人,大将、都尉各1人,大吏1人,太监、舍中大吏各2人,骑君1人。其国土地平坦,严寒多雨,林木茂密。居民从事游牧。国多马。汉武帝元狩四年(前119),张骞出使西域,乌孙与汉结盟抗击匈奴。汉先后以宗室女细君公主、解忧公主嫁乌孙王。本始三年(前71),与汉联兵大破匈奴。后属西域都护统辖。汉于赤谷城驻兵屯田。自乌就屠自立为昆弥,其人民地界分为二,分立大、小两昆弥,局势动荡,国力渐衰。北魏时遭柔然劫略,遂迁于葱岭山中。南朝宋元嘉十四年(437),北魏遣使者董琬等使其国。后常入朝贡献。

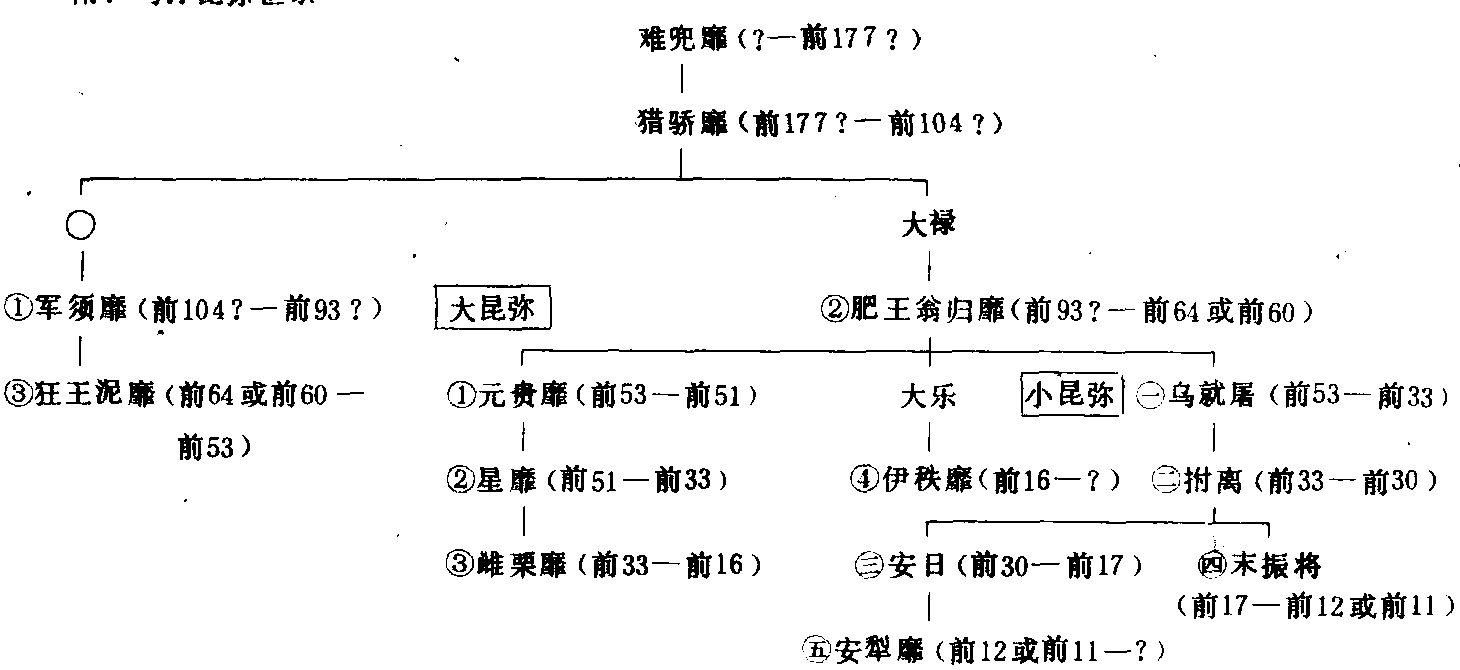

附:乌孙昆弥世系

乌孙

古西域国名。在今新疆伊犁河流域。王治赤谷城。户12万,口63万。国王以下有相、大禄、左右大将二人,侯三人,大将、都尉各一人。另有大监、大吏、舍中大吏等。地莽平,不田作,随畜逐水草,国多马。汉武帝元狩四年(前119)张骞使乌孙。武帝两次以宗室女为公主嫁乌孙王。宣帝时立汉外孙元贵靡为乌孙大昆弥,并遣长罗侯常惠将三校屯赤谷。后属西域都护。

乌孙

古代西北民族。一般认为其先民系古代坚昆人从叶尼塞河流域南下的一支,原属突厥语族,后混有印欧语系大月氏和塞种人的血统。最初和月氏人同住敦煌、祁连间。西汉初,乌孙王被月氏所杀。不久,月氏为匈奴所败,西迁伊犁河流域塞种人住地。前161—前160年左右,乌孙借匈奴兵驱逐伊犁河流域的月氏人,据其地,自立为国。以伊塞克湖一带的赤谷城为都。西汉时人口达63万,从事游牧。元狩四年(前119)汉武帝派张骞使乌孙。武帝先后以宗室女细君、解忧二公主嫁乌孙王。汉与乌孙曾共击匈奴。北魏时,乌孙为柔然所侵,迁入葱岭山中。辽时,尚遣使入贡,其后渐融入其他民族。

乌孙

古族名。初游牧于敦煌、祁连山之间。西汉初年为大月氏所败,依附匈奴。后随匈奴击破大月氏,西迁至今伊犁河上游地区,都赤谷城。以畜牧为业,兼营狩猎。后渐强大,人口达六十三万,遂脱离匈奴独立。汉武帝元狩四年(前119),遣张骞通使乌孙,后以宗室女江都公主、解忧公主嫁乌孙王。宣帝曾立汉外孙元贵靡为大昆莫,遣长罗侯常惠将三校屯赤谷。后属西域都护。南北朝时乌孙西迁葱岭北,与北魏关系密切。辽太宗会同元年(938)遣使入贡。后渐与邻族融合,近代哈萨克族中尚有乌孙部落。

- 突发事件报道三大反思是什么意思

- 突发型犯罪模式是什么意思

- 突发性犯罪心理是什么意思

- 突变是什么意思

- 突变是什么意思

- 突变是什么意思

- 突变体在植物激素研究中的应用是什么意思

- 突变理论是什么意思

- 突变理论是什么意思

- 突变理论是什么意思

- 突变理论及其应用是什么意思

- 突变育种手册是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论是什么意思

- 突变论:思想和应用是什么意思

- 突围是什么意思

- 突围表演是什么意思

- 突围记是什么意思

- 突地稽是什么意思

- 突堤是什么意思

- 突堤是什么意思

- 突堤式码头是什么意思

- 突奔驰是什么意思

- 突如其来是什么意思

- 突如其来是什么意思

- 突如其来是什么意思

- 突如其来是什么意思

- 突将是什么意思

- 突尼斯是什么意思

- 突尼斯共产党是什么意思

- 突尼斯共和国宪法是什么意思

- 突尼斯兵力是什么意思

- 突尼斯农村金融立法是什么意思

- 突尼斯国民议会是什么意思

- 突尼斯土地改革是什么意思

- 突尼斯城是什么意思

- 突尼斯大学是什么意思

- 突尼斯市场是什么意思

- 突尼斯投资法是什么意思

- 突尼斯样板版权法是什么意思

- 突尼斯版权示范法是什么意思

- 突尼斯电影是什么意思

- 突尼斯电视是什么意思

- 突尼斯社会主义宪政党是什么意思

- 突尼斯社会主义宪政青年组织是什么意思

- 突尼斯第纳尔是什么意思

- 突战是什么意思

- 突扩处(B处)截面积FB是什么意思

- 突扩处(B处)的纸料流速VB是什么意思

- 突旻是什么意思

- 突昏是什么意思