雍和宫

在北京东城区。始建于清康熙三十三年,为雍正皇帝原来府第,雍正三年改为今名。乾隆九年改为喇嘛庙。主要建筑有影壁、牌坊、山门、天王殿、正殿、永佑殿、法轮殿、万福阁等。万福阁为宫内最高大的建筑,三层歇山顶,左右以悬空阁道与永康阁、延绥阁相通,阁内有一高二十余米的檀香木弥勒站像。

雍和宫

爲北京地區規模最大之喇嘛教寺廟。清乾屡年(公元1744年)建。其主體建築爲五進大殿:天王殿(雍和門)、正殿雍和宫、永佑殿、法輪殿、萬福閣。另外有永康、延綏二閣。寺院布局前半部疏闊、後半部緊凑。建築融漢、滿、蒙、藏民族風格於一體。寺存五百羅漢山、高七丈餘之檀木大佛、金絲楠木佛龕,另有高達一丈八尺之宗喀巴銅像及其它宗教文物等。參閱清·吳長元《宸垣識略·内城二·雍和宫》、清·佚名《月下尊聞録·雍和宫》。

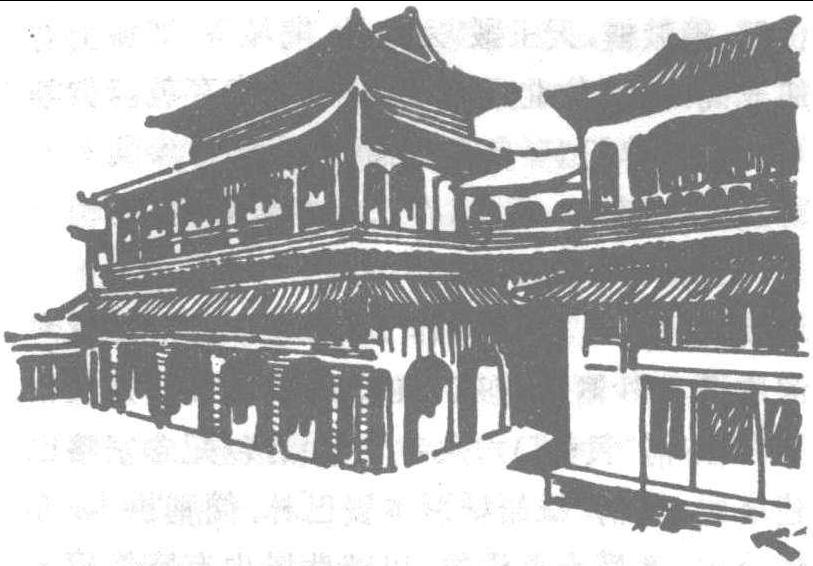

雍和宫萬福閣

雍和宫

清代重要喇嘛教寺庙,在北京市东城区雍和宫大街东侧。建于清康熙三十三年(1694年)。原为雍正帝即位前的府第,雍正三年(1725年)改称今名。雍正十三年雍正帝灵柩停放于此,后于永佑殿奉雍正帝影像,并改名神御殿,从此雍和宫成为清帝供奉祖先的影堂,大部殿宇为喇嘛诵经之所。乾隆九年(1744年)改为喇嘛庙。院落五进,主要建筑有影壁、牌坊、碑亭、天王殿、正殿、永佑殿、法轮殿、万福阁等。万福阁为宫内最大建筑,阁内有著名的檀香木弥勒站像,高26米(地面上18米),比例匀称,体态雄伟。法轮殿是中路最大的殿宇,是僧人举行法会,诵经拜佛之所,其建筑采取“上藏下汉”式,殿内供铜制宗喀巴大师像,像后有五百罗汉山。整个建筑前半部疏朗开阔,后半部密集错落。现有喇嘛住寺(宫),对外开放。为北京地区最大的喇嘛庙,是全国重点文物保护单位。

雍和宫

北京最大最完整的喇嘛庙。位于安定门内雍和宫大街。原为清康熙第四子雍亲王胤祯的府邸。建于康熙三十三年(1694),占地百亩,有房舍一千余间。雍正三年(1725), 命名雍和宫。乾隆九年(1744),改为喇嘛庙,供蒙藏僧侣居住之用。二十二年, 重加修缮。寺前有乾隆帝所撰以汉、满、蒙、藏四种文字合刻的《喇嘛说》石碑一座。主要建筑有天王殿、雍和宫正殿、永佑殿、法轮殿、万佛阁等。建筑雄伟庄严。宫内最高大的建筑为万佛阁, 内有一尊用直径三米的一棵完整的白檀香木雕成的大旃檀佛(即弥勒佛)立像。像高十八米,还有八米埋于地下,为世界罕见的艺术雕刻。还有喇嘛祖师宗喀巴铜像,高三丈余,姿态如生, 十分传神。像后是整体檀香木雕刻的罗汉山,上有用金、银、玉、铜等各种质料塑成的五百罗汉,是古代雕塑艺术精品。过去, 每年喇嘛化装举行驱鬼舞蹈会,颇具蒙藏佛教特色,北京居民称之为“雍和宫打鬼”。大量喇嘛教菩萨佛像,对宗教艺术研究均有很高价值。为全国重点文物保护单位。

雍和宫

清乾隆帝弘历将其父雍正帝胤禛旧居雍亲王府改为喇嘛寺庙,以此为名。其宫在北京城内东北,香火长年不断,目的在笼络信奉喇嘛教的蒙古王公。今为国家重点文物保护单位。

雍和宫

中国内地最大的藏传佛教寺庙。位于北京安定门内。建于清康熙三十三年(1694),雍正即位前的潜邸。即位后(1723)将此院一半改为黄教上院,一半留作行宫。雍正三年改为雍和宫。雍正死后(1735)因在此停灵,遂将宫内主要殿堂的琉璃瓦由绿色改为黄色,升格为宫殿的同一等级。1744年改为藏传佛教寺庙。寺前有乾隆帝撰写的汉、满、蒙、藏4种文字合刻的《喇嘛说》石碑1座,并按藏传佛教设4个扎仓。全国重点文物保护单位。雍和宫占地面积30000 m2,建筑面积9900 m2,宫内建筑具有汉、满、蒙、藏民族特色。雍和宫内主要建筑是5层殿宇,7进院落:天王殿(雍和门)、雍和宫(正殿)、永佑殿、法轮殿、万福阁。法轮殿是宫内最大的殿宇,面阔7间,殿顶部设5个小阁,阁上各建1座小喇嘛塔,殿内有黄教创始人宗喀巴大师铜像,像后有500罗汉山图,高3.4 m,宽3.45 m,全部用紫檀木雕刻,殿内还有108部大藏经、207部论藏经等。万福阁是全宫最高雄伟的建筑,高30 m,阁高3层,阁内供奉有弥勒像和宗喀巴铜像,高26 m(地下8 m)的大佛立像。

雍和宫

在北京市东城区雍和宫大街,清康熙三十三年(公元1694年)修建。原是清代胤祯(雍正)做皇帝前的府邸。雍正三年(公元1725年)改名为雍和宫。乾隆九年(公元1744年)正式改做喇嘛庙。雍和宫规模宏丽,主要建筑有五进大殿,由天王殿、正殿、永祐殿、法轮殿、万佛阁组成,附属建筑有影壁、牌坊、碑亭、配殿等。整个寺院前半部疏朗开阔,后半部紧凑有序,将汉、藏、满、蒙各民族的建筑特色融为一体。万佛阁是全宫最高大的建筑,中间为一座3层高楼,东西各有一座两层楼阁,三阁之间用两座阁道连接,气势宏伟,可谓我国古代木结构中的匠心独具之作。大殿正中的木雕弥勒佛立像高26米,是我国大型木雕佛之一。法轮殿平面呈十字形,殿前后出抱厦,殿顶置5座小阁,阁上设小型喇嘛塔,具有鲜明的藏传佛教艺术风格。殿内供奉宗喀巴大师铜像。雍和宫是北京地区最大最完整的喇嘛庙,保存了大量佛教文物和资料、图片。新中国成立后,雍和宫被列为全国第一批重点文物保护单位。

雍和宫

雍和宫是独特的喇嘛教寺院,位于东城区雍和宫大街,有着不同于一般寺庙的历史和结构,1961年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

雍和宫建于1694年(清康熙三十三年),原是京城东北民房丛中的一所大宅子,为明代内宫太监官房。它之所以能有以后的繁盛,是与雍正帝胤祯紧密相关的。胤祯是康熙帝的四子,因其母亲乃宫女出身,遂在诸皇子中地位较低,成年后只得到这座曾为太监房的宅院做贝勒府。1709年(清康熙四十八年)才从贝勒晋升为亲王——“和硕雍亲王”。这时的胤祯已羽翼丰满,拥有相当的实力,于是,原来的贝勒府得以大规模的改建,改建后的雍亲王府也就是雍和宫的前身。1722年(清康熙六十一年),胤祯继位登基,成为雍正帝,因它的故邸为“龙潜禁地”,于三年后改名为“雍和宫”。雍正之子乾隆继位以后,为笼络信奉喇嘛教的藏族和蒙族,将雍和宫内主要建筑原绿色琉璃瓦改为黄瓦,以示和皇帝同等,雍和宫于1744年(清乾隆九年)正式改为喇嘛庙,并为清帝供祀祖先之影堂。

雍和宫的主要建筑由五进大殿组成,它们是天王殿、雍和宫正殿、永佑殿、法轮殿、万福阁(大佛楼),并配有牌楼、碑亭和配殿。在建筑风格上,融汉藏建筑艺术为一体,红墙黄瓦,气势庄严。

029 雍和宫

全国最大的喇嘛寺庙。位于北京市东城区雍和宫大街。是清朝用来联络信奉喇嘛教的藏族、蒙古族的地方。原是雍正做帝王以前的官邸,雍正十三年(1735)改称今名。有五进院落,主要建筑有天王殿、正殿、永佑殿、法轮殿、万福阁。其中法轮殿建筑雄伟,内供宗喀巴大师像。万福阁为宫内最高建筑,有弥勒佛立像,高26米,由檀香木雕成。整个殿阁具有汉、蒙、满、藏诸民族建筑风格融为一体的特色。

雍和宫

雍正皇帝登基前的王宫,北京现存最大的藏传佛寺。“雍和”藏文为“甘丹金恰灵”,意为“吉祥威严宫”。始建于康熙三十三年(1694年),初为雍亲王(雍正)府,雍正三年(1725年)命名为雍和宫。据《旧都文物略》载,雍正继位后,即将此宫赐予章嘉呼图克图为净修之灵场。此宫建筑豪华,气魄宏伟,是典型的宫殿式建筑。改为佛寺后,建筑完全仿西藏正规寺院。“乾隆十年,庄严法相,以梵僧守之。四十四年,于法轮殿后建重楼五楹。”(《养吉斋丛录》卷十七)现庙前有广场和三个牌坊,山门以内有天王殿、雍和宫、永祐殿、万佛阁、成绥楼等主要建筑。万佛阁是一个高达26米的旃檀像,建于乾隆四十四年(1779年)。寺前有乾隆撰写的《喇嘛说》碑一通,以汉、满、蒙、藏四种文字刻成。殿内供有宗喀巴铜像、密宗塑像、唐卡、绣像、壁画等,均为藏式风格。

雍和宫

著名的喇嘛寺庙。位于北京安定门内东北侧。原为康熙三十三年 (1694年) 建的雍亲王府。雍正元年(1723年),雍正帝将之一半辟为黄教上院,另一半留作行宫。雍正三年改名为雍和宫,成为清帝供祀祖先的影堂。雍正十三年,雍正死后,因在雍和宫内停灵,遂将其主要殿堂的绿色琉璃瓦改为黄色。乾隆九年(1744年)正式改为喇嘛庙。雍和宫整体布局严整,建筑宏丽,共有五进院落。宫的前半部布局疏朗开阔,有精致的琉璃牌坊,牌坊之北有一条很长的甬路直达正门昭泰门,门两侧有钟、鼓楼和碑亭。昭泰门以北则建筑密布,主要建筑有天王殿、雍和宫、永佑殿、法轮殿、万福阁。天王殿为第一进殿,殿中供奉弥勒佛像,东西两旁靠墙为四大天王塑像,对着殿后门正中是韦驮像。殿后为高一点四米的铜鼎,再后为“御碑亭”,内有四体碑文,解释喇嘛教意。过一座白玉池内的铜铸须弥山,为正殿雍和宫,是为第二进殿。第三进为永佑殿,正中有无量寿佛像,左为狮吼佛,右边为药师佛。第四进是法轮殿,平面呈十字形,前后出抱厦,殿顶设有五座小阁,阁内设一小喇嘛塔。殿正中是一座铜铸黄教祖师宗喀巴像,背面为松木雕刻的罗汉山。最后一进殿就是万佛阁,俗称大佛楼,中楼高三层,两侧为两层,当中以飞桥连接,殿中有十八米高的弥勒佛,高大雄伟,造型浑厚壮观。此外,每进大殿皆有配殿,以收藏大量宗教文物。现为全国重点文物保护单位。

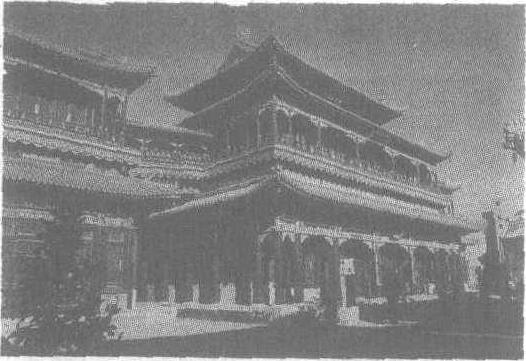

雍和宫

雍和宫

藏传佛寺。在北京城区雍和宫大街东侧。建于清康熙三十三年 (1694),当时为雍亲王府。雍正三年 (1725) 改为行宫,名雍和宫。乾隆九年 (1744) 改建为喇嘛庙。是中国内地最大的藏传佛教寺庙。占地66400平方米,布局严整,建筑巍峨壮观,充满皇家气派。主要建筑由三座精致的牌坊和五进宏伟的大殿所组成。两侧辅以配殿和顺山楼。法轮殿建筑别致,平面呈十字形,殿顶建有藏式风格的五座镏金宝塔。殿内供奉格鲁派 (黄教) 创始人宗喀巴大师。宗喀巴铜像背后是一座高3. 4米、宽3. 45米的紫檀木雕五百罗汉山,山峦洞穴雕造精美绝伦,神态各异的五百罗汉系用金、银、铜、铁、锡五种金属制作。这件罕见的艺术珍品与照佛楼内的楠木精雕飞云游龙绞大佛龛、万福阁内由整棵白檀木雕成,全长26米,地上18米,直径8米的迈达拉佛 (即弥勒佛) 立像,共称雍和宫之“三绝”。雍和宫大殿原为雍亲王府之银安殿,殿内供奉三世佛铜坐像,像高2. 8米,造型古雅端庄。东西两侧为十八罗汉塑像形态各异,栩栩如生。殿前御碑亭内立乾隆帝亲撰,用汉、满、蒙、藏4种文字合刻的《喇嘛说》石碑一通。东西两侧是药师、数学、讲经、密宗4配殿,是喇嘛们学习之所。万福阁又称大佛楼,是雍和宫最后最高的一座大殿,全部木构,黄瓦歇山顶三层楼阁,重檐垂脊,风格独特。与左右并列的永康阁、延绥阁以悬空阁道相通,联为一体,成为一组宏丽轩昂的建筑群。阁内供奉著名的迈达拉佛。雍和宫内还珍藏着大量珍贵文物及佛教经典。该寺为全国重点文物保护单位。

雍和宫Yonghegong

北京地区现存最大的喇嘛教寺院,位于北京安定门内雍和宫大街东。创建于清康熙三十三年(1694年),雍正皇帝死后,灵柩曾停于雍和宫,乾隆下令该宫主要建筑的绿琉璃瓦全部换成黄色,并奉雍正帝影像于永佑殿,改为为“神御殿”,由此成为清帝供奉祖先的场所。公元1744年,乾隆改雍和宫为喇嘛寺,并从蒙古招来500名喇嘛长住。雍和宫占地6万多平方米,由南向北依次有天王殿、正殿、永佑殿、法轮殿、万福殿五座大殿,另有3座牌楼及影壁等配套建筑。雍和宫建筑布局前松后紧,建筑形式华丽宏伟,融汉、蒙、满、藏族的建筑风格为一体,具有奇异的色彩。宫内藏有大量的宗教艺术品,其中“五百罗汉山”、“大木佛”、“金丝楠木佛龛”被称为木雕三绝。

雍和宫

全国重点文物保护单位。位于雍和宫大街东侧,是北京规模最大的喇嘛教寺庙。明末为太监官房。清康熙三十三年(1694)建为雍亲王胤禛府邸。雍正元年(1723)胤禛即位,改作行宫,实际是特务衙署“粘杆处”,为雍正朝秘密活动中心。其中一部分改为喇嘛教黄教上院。雍正三年改今名。雍正死后灵柩停放于此,主要殿堂的琉璃瓦由绿色改为黄色,升格为宫殿等级。停放灵柩的永佑殿,供奉雍正影像,改称“神御殿”。后雍和宫成为清代皇帝供奉祖先的影堂,有众多喇嘛常年在此为亡灵诵经。乾隆九年(1744),正式改为喇嘛庙。占地约66400平方米,分前后两区,建筑布局风格各异。自南端的彩色琉璃牌坊至昭泰门,是一条很长的甬道,疏朗开阔,两侧松柏浓郁,清幽宁静。过昭泰门,是重楼叠宇的五进院落,主要建筑有天王殿、主殿、永佑殿、法轮殿、万福阁等,另有钟鼓楼和四座碑亭穿插分布,兼容汉、蒙、藏诸民族建筑风格。天王殿原为王府正门,称雍和门,殿后仪路上有一高4.3米的铜鼎,铸造精致。主殿即雍和宫,内供三世佛和十八罗汉,左右配殿是密宗殿、讲经殿、药师殿、数学殿,合称“四学殿”。永佑殿原为皇子起居处,现殿内供奉佛像。法轮殿前后出抱厦,平面呈十字形,在大歇山式殿顶上有五座小阁,阁上又各立小喇嘛塔一座,是汉族传统宫殿式建筑与西藏宗教建筑融合的产物,造型奇特。殿内供奉黄教创始人宗喀巴铜像,高15米。像背后是檀香木雕的罗汉山,五百罗汉以金银铜铁锡五种金属制成。左右有戒台等配殿。万福阁位于最后,也是宫内最高大壮观的建筑,为歇山顶三层楼阁,东西两侧还有永康、延绥两座二层楼阁相组合,各有飞廊凌空,造型别致,优美壮观。阁内有一尊26米高的大佛立像,用整根白檀木雕成,与五百罗汉山、金丝楠木佛龛并称雍和宫“三绝”。宫内还藏有大量珍贵宗教文物。现北京地区重大的喇嘛教活动均在此举行。

雍和宫

中国内地最大的藏传佛教寺庙。在北京。原为清世宗即位前的潜邸,即位后改为雍和宫。乾隆时改为藏传佛教寺庙。为全国重点文物保护单位。

雍和宫

位于北京安定门内。原是清雍亲王胤禛的府第,雍正即位后,更名雍和宫。乾隆九年改为喇嘛寺。雍和宫内的建筑金碧辉煌,五百罗汉山、檀木大佛和金丝楠木佛龛是雍和宫三绝。宫内珍藏有大量的宗教文物。雍和宫是北京最大最完整的喇嘛庙。

雍和宫

Yonghegong Lamasery; Lamasery of Harmony and Peace(in Beijing)

雍和宫

北京最大的喇嘛庙。坐落在安定门内雍和宫大街。清康熙三十三年(1694),康熙帝将原明内宫监的官房拨给第四子雍亲王胤禛为府邸。胤禛继位后,于雍正三年(1725),命名雍和宫。十三年(1735),胤禛卒,其灵柩停放于此,将主要建筑永佑殿改覆黄瓦,称神御殿,为供奉祖先之所。乾隆九年(1744),改为喇嘛庙,供蒙藏僧侣居住,由章嘉呼图克图任主持。二十二年(1757)重加修缮,在寺前树立乾隆帝御撰,以汉、满、蒙、藏四体文字合刻的《喇嘛说》石碑。主要建筑有天王殿、雍和宫正殿、永佑殿、法轮殿、万福阁、绥成楼等。万福阁为高达23米,飞檐3重,全部木结构建筑,内有一尊用直径三米的整株白檀香木雕成的弥勒佛立像,像高18米,其埋入地下之基础有8米,为世界罕见的巨型艺术雕刻。还有以整体檀香木雕成的罗汉山为背景的高约3丈余宗喀巴铜像,罗汉山上有用金、银、铜、玉塑成的罗汉500尊,神态各异,皆为艺术精品。法轮殿建筑亦甚雄伟,黄琉璃瓦顶有小阁5座,亦称暗楼,暗楼脊上建小型舍利宝塔,反映出典型的喇嘛寺院建筑风格。大量喇嘛佛像,对宗教艺术研究具有很高价值。为全国重点文物保护单位。

雍和宫

清代喇嘛庙。在北京东城区。创建于康熙三十三年(1694),原为清世宗胤禛府邸。雍正三年(1725),改称今名。乾隆九年(1744),改为喇嘛庙。建筑占地广大,规模宏丽,为北京地区现存最大的喇嘛庙。全国重点文物保护单位。

- 起运征收是什么意思

- 起运征收是什么意思

- 起运港的主要权利和义务是什么意思

- 起迷丹是什么意思

- 起迷丹是什么意思

- 起送是什么意思

- 起遣是什么意思

- 起部是什么意思

- 起部曹是什么意思

- 起重与运输是什么意思

- 起重冶金用直流电动机是什么意思

- 起重吊装技术手册是什么意思

- 起重器,千斤顶是什么意思

- 起重工是什么意思

- 起重挖掘机驾驶员是什么意思

- 起重搬运设备的生产能力计算是什么意思

- 起重机是什么意思

- 起重机是什么意思

- 起重机可靠性和统计动力学是什么意思

- 起重机械是什么意思

- 起重机械是什么意思

- 起重机械是什么意思

- 起重机械是什么意思

- 起重机电气设备修理是什么意思

- 起重机计算实例是什么意思

- 起重机设计手册是什么意思

- 起重机设计计算是什么意思

- 起重机钢结构制造工艺是什么意思

- 起重机闸[刹车]是什么意思

- 起重架工技术是什么意思

- 起重滑车是什么意思

- 起重船是什么意思

- 起重设备)是什么意思

- 起重运输机械是什么意思

- 起重运输机械是什么意思

- 起重运输机械是什么意思

- 起重运输机械是什么意思

- 起重运输机械电气设备是什么意思

- 起重运输机械计算是什么意思

- 起重运输机电气传动是什么意思

- 起重运输机的电气设备是什么意思

- 起重运输机金属结构是什么意思

- 起重运输设备选用手册是什么意思

- 起重运输设计手册是什么意思

- 起钉杆,撬棍是什么意思

- 起钓机是什么意思

- 起阳至神丹是什么意思

- 起阳至神丹是什么意思

- 起阳鸡蛋是什么意思

- 起阴汤是什么意思

- 起阴汤是什么意思

- 起陆是什么意思

- 起降训练是什么意思

- 起陷神丹是什么意思

- 起霸是什么意思

- 起霸是什么意思

- 起韵是什么意思

- 起风是什么意思

- 起飞是什么意思

- 起飞是什么意思