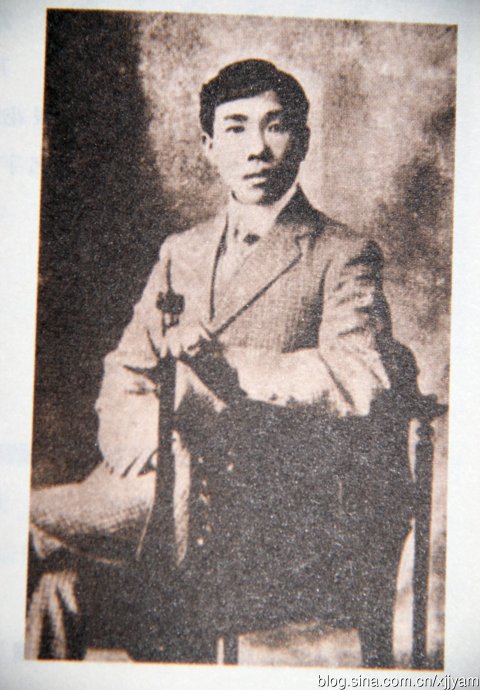

苏曼殊1884—1918

广东香山人(今中山),生于日本横滨。

清末民初著名文学家。南社社友。著有《断鸿零雁记》、《曼殊大师全集》、《苏曼殊全集》等。

原名:苏戬

初名:宗之助

学名:苏眘

小字:三郎

字:子谷

别字:雪蝶

号:超凡、曼殊

尊号:曼殊大师、曼殊上人、曼殊居士、沙门曼殊

法号:曼殊

法名:博经

笔名:三郎

别名:三印、飞锡、王昌、元、元瑛、文瑛、文惠、心印、玄殊、玄曼、玄瑛、弘、行行、孝穆、苏子由、苏文惠、苏弘、弃弘、弃私、沙鸥、宋玉、阿昙、阿难、阿瑛、英、雨品巫、林惠连、非非、昙鸾、昙僧、泪香、春蚕、南国行人、南府行人、栾弘、雪琏、雪癮、郭璞、瑛、、燕、燕子山僧、燕影、糖僧

影射名:秦和尚、秦佛陀

苏曼殊1884—1918

近代文学家。原名玄瑛(亦作元瑛),字子谷(一说幼名子谷),法名博经,世称曼殊上人,广东香山(今中山)人。父为旅日侨商,母为日本人。出生于日本,五岁归国。因自幼在商人家庭饱受歧视,养成忧郁悲怆性格,曾削发为僧。光绪二十七年(1901年)入东京早稻田大学高等预科,次年转入振武学校习陆军。1903年参加军国民教育会,同年回国任苏州吴中公学教授和上海《国民日报》编译人,并参加南社。后赴香港、惠州,再次入空门为僧,但和革命党人保持接触。辛亥革命后,发表宣言,反对袁世凯称帝。他身世飘零,悲观失望,佯狂玩世,生活颓废。其人工诗善画,诗作清秀新颖,风靡一时,然多惆怅伤感之情。又通晓英、日、梵文,译过拜伦、雪莱的诗作和雨果的《悲惨世界》。有《断鸿零雁记》等小说,以写男女爱情为主,遗著编为《苏曼殊全集》。

苏曼殊

| 曼殊(苏玄瑛)年谱及其他 曼殊轶事 曼殊大师传 曼殊大师纪念集 苏曼殊评传 断鸿零雁记 | 柳亚子 柳无忌 时希平 文公直 柳无忌 黄鸣岐 苏曼殊撰 梁维仁 译 | 上海北新书局1928年版192页 广益书局1929年版 上海华成书局1935年版80页 重庆正风出版社1945年版 上海百新书店1949年版65页 (台湾)华联出版社印行1973年版275页 |

| 革命诗僧——苏曼殊传 苏曼殊大师新传 | 周润钿 刘心皇 | (台湾)近代中国出版社1980年版214页 (台湾)东大图书有限公司1984年2月版 219页 |

| 苏曼殊传 曼殊研究草稿 曼殊研究草稿 | 杨鸿烈 卢冀野 罗建业 | 晨报副刊1923年11月23—26日 世界日报1927年5月3日 世界日报1927年5月5—10日,苏曼殊全 集第4册第355页 |

| 曼殊作品及其品格之评价 记苏曼殊 苏曼殊其人其诗 苏曼殊与康有为 苏曼殊二三事 苏曼殊大师二三事 僧侣作家苏曼殊 | 林晓 陶邦彦 毛一渡 李里 赵明琇 邹树人 潘叔安 | 益世报1929年8月20日 *公论报1950年2月3日 *中央日报1956年3月14日 *自立晚报1964年4月10日 *台湾新闻报1965年11月30日 *中央日报1970年8月8—9日 中国青年报1981年12月6日 |

| 应该全面评价苏曼殊 苏曼殊逸事 柳亚子与苏曼殊 | 凌霄 潘博 柳无忌 | 北京晚报1982年12月9日 广州日报1983年3月29日 团结报1983年6月25日,新华文摘1983 年11期 |

| 苏曼殊到底写了多少诗?——读几本新出的苏 曼殊诗集 | 陈诏 | 光明日报1985年6月18日 |

| 关于曼殊大师 苏玄瑛传 苏玄瑛传 苏曼殊年谱 关于曼殊大师的卒年 苏曼殊及其友人 | 赵景深 章炳麟 柳弃疾 柳无忌 学昭 柳无忌 | 语丝1926年105期 小说世界1926年13卷19期 小说世界1926年13卷19期 清华周刊1927年27卷12—13期 语丝1927年124期 语丝1927年131、132、135期,苏曼殊全集 第5册第1页 |

| 关于曼殊大师的几句话 | 何世玲 | 语丝1927年140期,苏曼殊全集第5册第 100页 |

| 苏曼殊年谱后记 重订苏曼殊年表 苏玄瑛正传 苏曼殊略传 曼殊逸事 曼殊逸事 关于苏曼殊之点点滴滴 | 亚子 柳亚子 柳亚子 柳亚子 诸宗元 温一如 孙湜作 方纪生 译 | 北新半月刊1929年3卷1期 文艺杂志(上海)1931年1卷2期 珊瑚1932年1卷12期 文艺茶话1932年1卷4期 珊瑚1933年3卷5期 逸经1936年12期 逸经1936年12期 |

| 㘃班时代之苏曼殊及其他 曼殊零墨 关于苏曼殊的二三事 | 唐蕴玉 陆丹林 补拙 | 逸经1936年13期 逸经1936年13期 文艺学习1957年总34期,中国近代文学 论文集(小说卷)第567页 |

| 曼殊上人身世考(上、下) 苏曼殊二三事 苏曼殊出家的原因 诗人苏曼殊之浪漫生活 诗僧苏曼殊——革命阵营中的三个和尚 革命诗僧苏曼殊 曼殊新传(选载) 苏曼殊(1884—1918) | 易持恒 宜庵 覃适之 唐蕴玉 芝翁 林斌 柳亚子 | *畅流1962年24卷11—12期 *畅流1964年29卷4期 *畅流1964年30卷7期 *古今谈1965年2期 *艺文志1965年2期 *畅流1969年39卷12期 *传记文学1971年19卷3期 *传记文学1974年24卷1期,*民国人物 小传第1册第281页 |

| 方外志士苏曼殊 亦诗亦画话苏曼殊 | 刘棨琮 柳无忌著 刘昭明 译 | *艺文志1975年113期 *传记文学1975年27卷6期 |

| 黄季刚师与苏曼殊的文字因缘 苏曼殊在南洋及其浪漫生活 说苏曼殊 革命奇僧曼殊上人 忆党人苏曼殊——并忆黄花岗之役总指挥赵声 先烈 | 潘重规 唐蕴玉 道斌 蒋君章 黄季陆 | *大成1976年28期 *广东文献1976年6卷1期 *畅流1976年53卷7期 *中外杂志1977年21卷4—6期 *中央月刊1978年10卷5期 |

| 杂话苏曼殊的身世与家族 鲁迅与苏曼殊 苏曼殊论 苏曼殊出家之谜 论苏曼殊的血统和身世问题 苏曼殊的思想——苏曼殊评价之一 曼殊新考 苏曼殊多情似无情 | 柳无忌 锡金 任访秋 罗建业 刘心皇 刘心皇 刘心皇 刘心皇 | *传记文学1978年32卷5期 东海1979年9期 河南师范大学学报1980年2期 *明报月刊1980年15卷6期 *自由谈1980年31卷6期 *自由谈1980年31卷7期 *华冈佛学学报1980年4期 *中外杂志1980年28卷6期 |

| 苏曼殊和《断鸿零雁》记 行云流水一孤僧——苏曼殊的感情世界 诗僧苏曼殊 关于苏曼殊 茫茫烟水著浮身——苏曼殊和曼殊塔 关于苏曼殊的身世 漫谈苏曼殊 苏曼殊的血统及身世 关于苏曼殊生平的几个问题 苏曼殊其人其事 论苏曼殊 诗僧苏曼殊 记苏曼殊埋骨西湖 爱国诗僧曼殊评传 “春雨楼头”的挽歌——苏曼殊的情结与诗才小 识 | 周天忠 王孝廉 王玉祥 柳无忌 萧凡 郭洛 徐重庆 丁芒 马以君 朱小平 姜东赋 徐重庆 裴可权 郭烙 萧遥 | 昭通师专1981年2期 *海潮音1981年62卷2期 人物1981年3期 人物1981年6期 西湖1981年6期 百科知识1981年10期 随笔1981年15集 随笔1981年9期 华南师院学报1982年1期 艺谭1982年4期 天津师大学报1982年5期 书林1983年1期 *浙江月刊1983年15卷1期 法音1983年1-3期 *自由谈1983年34卷2期 |

| 才如江海命如丝——试谈曼殊 《新小说》上的“曼殊”考 苏曼殊写过《金瓶梅》的文章吗? 苏曼殊诗酒入花丛 苏曼殊二三事 苏曼殊及其小说 风流圣洁和尚苏曼殊 天才文学家苏曼殊 《河南》杂志上苏曼殊的画及画跋 爱国诗僧苏曼殊画传 苏曼殊研究的三个阶段 苏曼殊传奇 苏曼殊早期的革命活动 | 陈继礼等 马以君 郭长海 刘心皇 伏琛 林志仪 张三义 王绍通 张如法 王晶垚 柳无忌 帘外风 柳无忌原作 李芸 节译 | 学术研究(广东)1983年2期 华南师大学报1983年4期 天津师大学报1983年4期 *中外杂志1983年33卷5期 西湖1983年6期 江汉论坛1983年7期 *中华文艺1983年26卷3期 *广东文献1983年13卷4期 中州今古1984年3期 社会科学战线1984年4期 社会科学战线1984年4期 集萃1984年5期 社会科学(上海)1984年10期 |

| 民初诗人苏曼殊 关于苏曼殊 苏曼殊(1884—1918) 苏曼殊 苏曼殊 “芒鞋破钵无人识”——爱国诗僧苏曼殊 苏曼殊 新闻界名人介绍:苏曼殊(1884—1918) | 禚梦庵 裴效维 贾逸君 刘波 任访秋 曾永玲 李立明 | *中外人物专辑第6辑第25页 中华人物志(文学家部分)第270页 中华民国名人传(下册)文学第55页 中国历代著名文学家评传第6卷第389页 中国近代文学作家论第197页 中国近代爱国者百人传第405页 *中国现代六百作家小传第575页 中国新闻年鉴(1983)第582页 |

| 苏曼殊的生平 关于苏曼殊的作品 苏曼殊《莫愁湖图》 苏曼殊略传 | 董忏华 郑逸梅 郑逸梅 柳亚子 | 文化史料(4)第98页 书报话旧第98页 艺坛百影第17页 名家传记(重庆)第51页,名家传记(上海) 第96页 |

| 苏曼殊浪迹明山 苏玄瑛 | 潘一平 邵镜人 | 西湖人物第241页 *近代中国史料丛刊续编第九十五辑(总 950)·同光风云录第262页 |

| 苏玄瑛新传 苏曼殊年表 书苏元瑛事 记曼珠上人 记曼殊上人 曼殊大师轶事 雪蝶上人轶事 | 柳亚子 柳亚子 章炳麟 佚名 泪红生 马仲殊 顾悼秋 | 苏曼殊全集第1册第1页 苏曼殊全集第1册第11页 苏曼殊全集第4册第134页 苏曼殊全集第4册第136页 苏曼殊全集第4册第139页 苏曼殊全集第4册第141页 苏曼殊全集第4册第144页 |

| 曼殊大师塔铭 苏玄瑛传 苏曼殊传 苏玄瑛新传考证 苏曼殊年谱 曼殊与百助 关于曼殊大师的卒年 曼殊大师塔铭的一点考证 关于曼殊大师 关于苏曼殊之记述 苏和尚杂谈 苏曼殊(1884-1918) 苏曼殊(1884-1918) 苏曼殊和马君武 南社社友事略:苏曼殊 苏曼殊蓄意枪杀康有为 苏曼殊之真面目 | 诸宗元 柳亚子 杨鸿烈 柳亚子 柳无忌 周作人 陈学昭 柳无忌 影心 顾醉萸 柳亚子 北京大学中文系编 张去非 杨天石 刘彦成 郑逸梅 陈丹林 冯自由 | 苏曼殊全集第4册第149页 苏曼殊全集第4册第153页 苏曼殊全集第4册第156页 苏曼殊全集第4册第282页 苏曼殊全集第4册第303页 苏曼殊全集第4册第393页 苏曼殊全集第5册第83页 苏曼殊全集第5册第86页 苏曼殊全集第5册第104页 苏曼殊全集第5册第110页 苏曼殊全集第5册第130页 近代诗选第472页 *环华百科全书第17册第363页 南社第88页 南社丛谈第173页 革命史谭第198页 革命逸史(初集)第164页,*革命人物志第 9集第462页 |

| 革命僧人苏曼殊 | 陈敬之 | *中国现代文学研究丛刊(6)·首创民族主 义文艺的“南社”第111页 |

| 怀曼殊上人 曼殊生卒、身世、性情、嗜好 我不认识的苏曼殊 苏曼殊趣事 | 唐弢 张篷舟 柳无忌 陈凡 | 唐弢杂文集第486页 浪漫二诗人第55页 柳无忌散文选第15页 *尘梦集第37页 |

苏曼殊

| 曼殊大师传补遗 苏曼殊研究 苏曼殊评传 苏曼殊传 | 罗孝明遗编 柳亚子 柳无忌编 李 蔚著 柳无忌 | 香港1975年版 上海人民出版社1987年版540页 社会科学文献出版社1990年版476页 生活·读书·新知三联书店1992年版202 页 |

| 孤云野鹤:苏曼殊 苏曼殊传论 苏曼殊传 红尘孤旅苏曼殊 陈独秀和苏曼殊的友谊 孙中山与苏曼殊 苏曼殊与《梦谒母坟图》 苏曼殊在辛亥革命前后的革命活动 近代大翻译家苏曼殊 大翻译家苏曼殊 苏曼殊在上海二三事 李欧梵论苏曼殊 《苏曼殊年谱》(2—9) | 陈 星 毛 策 邵盈午 张国安 文 伟 彦 之 朱小平 朱小平 鲁 桓 鲁 桓 朱小平 杨 义 马以君 | 山东画报出版社1995年版145页 中国人民大学出版社1995年版169页 团结出版社1998年版331页 上海书店出版社1999年版237页 团结报1986年5月3日 华声报1986年11月11日 人民政协报1987年3月17日 团结报1987年4月18日 华声报1988年12月23日 华声报1989年1月17日 团结报1990年7月21日 文学研究动态1983年9期 佛山师专学报1986年1、3期,1987年1、3 期,1988年1、3、5期,1989年3期 |

| 苏曼殊与拜伦 苏曼殊的血统、出家、卒因辨识 鲁迅与苏曼殊 苏曼殊史事考辨五题 爱祖国甚于爱美人——粗析苏曼殊之“乡情” 苏曼殊:中西文化冲突下的选择 苏曼殊与《红楼梦》 论苏曼殊的悲剧 对生命个体的哲学思考——漫论苏曼殊 苏曼殊其人其诗 苏曼殊研究述评 民初杭州三怪(苏曼殊、马一浮、李叔同)探源 陈独秀与苏曼殊 国外的苏曼殊研究 苏曼殊文学翻译思想初探 苏曼殊的悲剧与创作 苏曼殊学佛论释 清末苏曼殊的振兴佛教思想简论 书苏元瑛事 苏玄瑛新传 20世纪中国著名作家苏曼殊(1884—1918) 苏曼殊传略 “革命和尚”苏曼殊忧国而亡 | 邵迎武 朱郁华 谭大珩 毛 策 陈 智 邵迎武 常 枫 邵迎武 邵迎武 詹云鹏 王永福 唐全法 楼达人 徐重庆 李 蔚 袁狄涌 蒋淑贤等 张海元 何建明 章炳麟 柳亚子 李维民主编 柳亚子 石 磊 | 天津师大学报1986年3期 海南大学学报1987年2期 雷州师专学报1987年2期 中国文学研究1987年3期 广东社会科学1988年1期 徐州师范学院学报1988年2期 红楼梦学刊1988年2期 苏州大学学报1988年3期 徐州师范学院学报1989年4期 江南诗词1990年1期 广东社会科学1990年2期 浙江学刊1990年3期 名人传记1990年6期 社会科学参考1990年14期 贵州社会科学1993年1期 贵州师范大学学报1993年1期 学术研究1993年5期 华中师范大学学报1994年5期 广清碑传集第二十卷第1415页 广清碑传集第二十卷第1416页 中国人物年鉴(2000)第12页 民国人物碑传集第843页 民国文坛名流归宿第66页 |

苏曼殊1884—1918

诗人、小说家。原名戬,字子谷,后改为玄瑛,曼殊是其法号。广东香山人。出生于日本横滨。其母为日本人。1895年入广州长寿寺为僧,法号曼殊。1896年留学日本,漫游南洋各地,通英、日、法、梵诸文。曾加入留日革命团体青年会、拒俄义勇队。1903年回国,在上海任《国民日报》助理编辑。1913年发表《反袁宣言》,为南社社员。一生时僧时俗,漂泊异国,思想情绪变化不定。所著诗作,多写个人身世,风格幽怨凄婉。1912年起陆续发表《断鸿零雁记》《天涯红泪记》《绛纱记》等6种文言小说。作品多写男女爱情悲剧,从争取婚姻自由方面表现反封建主题,但充满浓厚的感伤主义色彩,文笔明洁隽逸,别具一格。有《苏曼殊全集》。

苏曼殊1884—1918

幼名子穀,后更名元瑛(亦作玄瑛),法名博经,世称曼殊上人。广东香山(今中山)人。父杰生,旅日侨商。母日本人。生于日本。1894年随父回广东原籍。1898年重回日本,入横滨大同学校、东京早稻田大学。1902年转入振武学校学习陆军,参加革命团体青年会。1903年在广东惠州古寺中削发为僧,从此流浪于苏州、长沙、芜湖、南京等地,一面留心现实,交结革命志士,一面又悲观颓废,佯狂玩世。民国成立后,发表宣言,反对袁世凯称帝。曾参加南社,为南社著名作家。长于文艺及绘画,翻译过拜伦诗和雨果小说《悲惨世界》,创作有小说《断鸿零雁记》、《天涯红泪记》(仅二章,未完)、《绛纱记》、《碎簪记》等六篇,都以爱情为题材;诗工七绝,风格清丽,惆怅感伤,间有豪放俊逸之作。通英、法、日、梵诸文。有友人所辑《苏曼殊全集》。

苏曼殊

苏曼殊 (1884—1918) 名戬,字子谷,号玄瑛,广东香山 (今中山县) 人。其父曾为日本横滨万隆茶行买办,其生母为日本下女,名若子。1884年生于日本横滨,由义母河合仙抚养。6岁时回国,深受家族的歧视、虐待和迫害,故自伤 “身世有难言之痛”。他多愁善感,性情怪僻、行事诡异,近乎病态地追求个性解放和自由。

曼殊青少年时代留学日本,与陈独秀、刘季平、章太炎等为友,倾向资产阶级民主革命,曾加入拒俄义勇军、军国民教育会等组织。早年削发为僧,不久即离寺出走。他以介乎僧俗之间的身分往来于中国、日本、南洋之间,只身漫游暹罗、锡兰、印度,朝拜佛教圣地,学习梵文,编著 《梵文典》,并在南京祗园精舍讲授梵文。他还精通中、日、英、法诸语,创作了大量的文学作品,有小说、散文、杂文、诗歌等,还翻译了雪莱、拜伦诸人的作品。此外,他还担任 《太平洋报》 编辑,加入“南社”,并先后在南京陆军小学、芜湖皖江中学、爪哇中华会馆华侨学校等学校任教。1918年死于上海,年仅35岁。卜葬杭州西湖孤山。

曼殊一生著述颇丰,可考者如《断鸿零雁记》、《碎簪记》、《燕子龛随笔》、《燕子龛诗》、《惨世界》等30余种,收入 《曼殊全集》和 《曼殊大师全集》之中。

苏曼殊1884—1918

原名戬,字子谷,改名玄瑛,曼殊为其出家后的法号。父广东香山(今中山)人,母为日本人。生于日本横滨。五岁回原籍。十五岁,入日本大同学校。十六岁出家为僧。清德宗光绪二十八年(1902),入青年会。次年,入日本成城陆军学校,参加拒俄义勇队,后任教于苏州吴中公学。光绪三十年,游暹罗、锡兰,学梵文。光绪三十三年,在日本与幸德秋水等组织亚洲和亲会,以反抗帝国主义为宗旨。同年,与鲁迅筹办文学杂志《新生》,未成。清末帝宣统元年(1909),任教于爪哇中华学堂。辛亥革命后回国,参加《太平洋报》工作。1913年,发表《反袁宣言》。一生三次出家,三次还俗。交游广泛。富于浪漫气质。懂日语、英语、梵文。能诗善画。有诗百馀首,多七言绝句,多写男女幽怨之情及个人身世之感。诗语轻灵清新,缠绵悱恻。柳亚子赞其诗“好在思想的轻灵、文辞的自然、音节的和谐”(《苏曼殊之我观》)。高天梅评曰:“其哀在心,其艳在骨,而笔下尤有奇趣”(《愿无尽庐诗话》)。郁达夫评曰:“用词很纤巧,择韵很清谐,使人读下去就能感到一种快味”,但其人其诗都“缺少独创性,缺少雄伟气”(《杂评曼殊的作品》)。其诗作有笺注本《燕子龛诗笺注》(四川人民出版社(1983年版);文言、小说有《断鸿零雁记》、《绛纱记》、《焚剑记》、《碎簪记》、《非梦记》等;译作有雨果的《悲惨世界》、《拜伦诗选》等。有《苏曼殊全集》。

苏曼殊

诞生后,即以河合仙为母,取日本名宗之助。6岁随嫡母黄氏归香山原籍,入私塾,学名子谷。9岁时,父亲经营失败,自横滨率妻妾子女返回香山。子谷以日女私生子之身份,难容于苏氏家族。

12岁时,父亲赴沪经商,子谷留在香山,为族人虐待,被迫离家出走,至广州六榕寺落发为小沙弥。犯戒被逐,随姑母至沪投父,进入上海一所教会学校学习,读书刻苦,深为英文教师西班牙人罗弼·庄湘所钟爱。子谷学佛不成,又失父爱,遂萌返日寻母之念,乃随表兄林子恒东渡,回到横滨,在孙中山挚友冯镜如所创办的华侨学校——大同学校读书,学名子谷,号曼殊。入校后,“常于暇时绘僧像,学念经,以为荣。所着之衣,所剃之头,一举一动,酷类僧人。同学咸呼之曰 ‘苏和尚’”(苏曼殊侄苏绍贤回忆)。不久,与河合仙重逢,并同至河合仙的故乡相州逗子驿樱花村。第2年回国。

16岁,在广州白云山蒲涧寺出家,曾在附近一座废寺闭关半年。

17岁,重返日本,在大同学校继续读书,自修美术、诗词,并曾一度师从在此执教的梁启超。横滨是孙中山建立兴中会和中国民主主义革命家频繁活动的地方,大同学校师生中如汤国顿、冯自由等都是孙中山的追随者,有着“澄清天下之志”,况且苏曼殊“思维身世,有难言之恫”(《题拜轮集》),所以在革命浪潮的推动下,他很快从一个不僧不俗的少年飘泊者,走上反清志士的道路。在“总角同窗”冯自由的介绍下,苏曼殊加入留学界的革命团体——青年会,并成为其中活跃的一员。当时曾有《以诗并画留别汤国顿》诗:“蹈海鲁连不帝秦,茫茫烟水著浮身。国民孤愤英雄泪,洒上鲛绡赠故人。”“海天龙战血玄黄,披发长歌览大荒。易水萧萧人去也,一天明月白如霜。”以鲁仲连、荆轲自况,悲愤壮烈,充分表达了他投身匡救大业的赴死之志。

光绪二十八年(1902年),在大同学校毕业,进东京早稻田大学高等预科学习政治学。次年,转日本陆军士官学校的预备学校——成城学校。当帝俄侵我东北日亟之时,率先签名加入“拒俄义勇队”。夏秋之间,根据孙中山指示,廖仲恺、苏曼殊等,曾秘密在森林中,由黄兴教授射击等军事知识。“义勇队”后改组为“军国民教育会”。在日期间,还曾与章太炎、张继、赵声等相往还。

光绪二十九年(1903年)秋,返国。行前,包天笑有《送别子谷》:“激浪怒涛翻海水,腥风膻雨扑胡尘。低徊我自无言说,珍重前途为国民。”10月,到上海,任章士钊主持的《国民日日报》翻译,与陈独秀、柳亚子、何梅士等过从甚密。在日报发表文章、译文多篇,鼓吹反清,如宣传暗杀的《女杰郭耳嫚》等,并与陈独秀合作翻译雨果《惨世界》(后作《悲惨世界》)。12月,《国民日日报》停刊,苏曼殊到香港,持冯自由介绍信,访《中国日报》总编辑兼经理陈少白,“遂下榻焉。稚气未除,衣履不整,莫辨菽麦,性嗜闲食,行动怪诞,同事以其为书呆子,多不与语,独某君(陈少白)则勤招待,优渥备至。子谷在港,除某君外,别无友侣。”(王秋湄回忆)

光绪三十年 (1904年) 1月,在广州番禺金瓯山海云寺,拜智向铨禅师,受比丘戒、菩萨戒,皈依禅宗曹洞宗,法名曼殊。随即云游四方,飘蓬万里,先后到过南海波罗寺、韶关南华寺、衡山祝圣寺等处。3月,经香港到杭州,朝拜灵隐寺。然后到上海与旧友话别,启程去南亚各国朝圣。刘三有《送曼殊之印度》诗:“早岁耽禅见性真,江山故宅独怆神。担经忽作图南计,白马投荒第二人。”以东汉人西向求法,白马驮经故事相激励,期许极高。春,经川、滇出国,又经越南、老挝、缅甸,一路步行至泰国曼谷,驻锡龙莲寺,应邀在青年会讲学,并与当地僧众相辩难,现身说法,曼谷佛教界尊为曼殊大师。从名僧乔悉磨长老习梵文,称:“文词简丽相俱者,莫若梵文,汉文次之,欧洲番书,瞠乎后矣。”“梵文八转十罗,微妙瑰琦,斯梵章所以为天书也。”发愿作《梵文典》,在乔悉磨长老指导下,以两月之力拟就《梵文典》体例大纲。临行,乔悉磨长老赠梵文经卷多种,并鼓励道:“《梵文典》成,将为佛界添一盛事,千万努力!千万!”后又至锡兰,驻锡菩提寺。在一幅画上曾题词曰:“甲辰,由暹罗之锡兰,见崦嵫落日,因忆法显、玄奘诸公,跋涉艰险,以临斯土,而游迹所经,均成往迹。”苏曼殊继高僧法显、玄奘天竺求法壮举之后,只身徒步,万里投荒,穿越险山恶水,遭遇猛虎毒蛇,犯难图远,执意南行,倾其全部心力宏扬佛法,艰苦开拓中土佛教界与南亚诸佛国的交往之路,在佛教史上的贡献,为中国百年第一人。其执着与毅力,亦非常人所能及。

7月返抵岭南,旋至上海。秋,应邀在长沙实业学堂教授英文。同事有张继、杨德邻、杨守仁等。苏曼殊“除授课外,镇日闭门不出。无垢无净,与人无町蹊。娴文词,工绘事,然亦不常落笔,或绘竟,辄焚之。”并在明德学堂兼教图画。翌年暑期,去上海、杭州,挂单西湖白云禅院。后去南京,在陆军小学任教,结识赵声。赵声,字伯先,为著名革命家,时任新军标统。“余叹为将才也。每次过从,必命兵士携壶购板鸭黄酒。伯先豪于饮,余亦雄于食。既醉则按剑高歌于风吹细柳之下,或相与驰骋于龙蟠虎踞之间,至乐也”(苏曼殊自述)。赵死后,曾为作《荒城饮马图》。越一年春,又去长沙,复在明德学堂教授图画。同事有张继、王正廷等,学生有陈果夫。夏,到芜湖,任教皖汇中学。与陶成章、龚宝铨等来往。邓绳侯曾书赠苏曼殊:“寥落枯禅一纸书,欹斜淡墨渺余怀。酒家三日秦淮景,何处沧波问曼殊?”苏曼殊答诗云:“相逢天女赠天书,暂住仙山莫问余。曾遣素娥非别意,是空是色本无殊。”8月,到上海,与柳亚子、高天梅等缔交。

光绪三十三年(1907年) 2月,与刘师培、何震夫妇赴东京。船经日本九州西海岸平户岛时,见“郑公石”,相传郑成功即诞生于此石之上,作《过平户延平诞生处》:“行人遥指郑公石,沙白松青夕照边。极目神州余子尽,袈裟和泪伏碑前。”4月,加入章太炎所发起的“亚洲和亲会”,并拟与章太炎同赴印度,因斧资匮乏未果。夏,至日本相州逗子与河合仙、姐姐荣子重聚。河合仙为《曼殊大师画谱》作序云:“‘月离中天云逐风,雁影凄凉落照中。我望东海寄归信,儿到灵山第几重。’吾儿少不聪明,兼作疾病,性癖爱画,且好远游。……今夏重来,余白发垂垂老矣。及检其过去帖,见其友刘子(按:刘三,刘季平)所赠诗,有云:‘享君黄酒胡麻饭(自注:上人虽不饮,每过我家,必强以一啜云),贻我《白门秋柳图》(自注:与上人同客金陵,上人手绘此图,精妙绝伦)。只是有情抛不了,袈裟赢得泪痕粗(自注:不知是何故)。’余询知其为思我及姐,亦下泪语之曰:‘吾儿情根未断也。’今吾儿又决心将谒梵土,审求梵学。顾儿根器虽薄弱,余冀其愿力之庄严。为诗一绝,以坚其志。”(周作人译)又赴淀江与河合若相会。有诗云:“柳荫深处马蹄骄,无际银沙逐退潮。茅店冰旗知市近,满山红叶女郎樵。”曾与章太炎在《民报》社同住。与章联名发表《赶告宰官白衣启》,反对清政府无理没收庙产;又作《儆告十方佛弟子启》,论佛教教义真谛,呼吁做真正佛教徒。在日期间,为《民报》撰稿、绘画,并著成《梵文典》8卷,章太炎作序,陈独秀称苏曼殊梵文研究为“千古绝学”。

光绪三十四年(1908年)在日本出版《文学因缘》。8月,返回上海。后又到杭州,在韬光庵居住,有《夜闻鹃声柬刘三》诗:“刘三旧是多情种,浪迹烟波又一年。近日诗肠绕几许,何妨伴我听啼鹃。”

宣统元年(1909年),应佛学大师杨仁山长老、诗人陈三立之邀,至南京祇洹精舍,主讲梵文、英文。后去日本养病,在东京与沈兼士、罗黑芷等寄居小石川,并在章太炎所办梵文班讲梵文,后与陈独秀在猿乐町同住。遇调筝人(歌妓)百助枫子,彼此相恋,百助谅其“空门中人,未应蓄内”,含悲离东京他往。苏曼殊为百助绘弹筝图:《东方之花——百助女史》。又作诗18首,多哀婉凄绝。冬,经陶成章推荐,苏曼殊赴爪哇,任中华会馆教习。在舟中,以旧体诗翻译《拜轮诗选》,是拜轮诗歌的第一个中文译本,也是中国第一部译诗集。作《题拜轮集》:“秋风海上已黄昏,独向遗篇吊拜轮。词客飘蓬君与我,可能异域为招魂?”意在自况。稍后,又作《拜轮年表》。“苏曼殊还遗下了一个不太容易认的,但确实不太小的功绩给中国文学。是他介绍了那位《留别雅典女郎》的诗人BYRON给我们,是他开初引导了我们去进一个另外的新鲜生命的世界。”(张定璜《SHELLEY》, 1923年)苏曼殊又将英译汉诗和英诗汉译编集为《潮音》,在《自序》中称:“拜轮、雪莱是英国两位最伟大的诗人,同样创造性地把崇高的恋爱作为他们表达诗意的主题”,“但他们表达时的方式却有如南北两极遥远地离异着。”“拜伦的诗像一种有奋激性的酒”,“雪莱审慎而有深思,是一位哲学家的恋爱者,雪莱在恋爱中寻求涅槃 ”。这是中国最早的外国诗歌评论。苏曼殊舟中遇罗弼·庄湘博士及其女雪鸿,后译《燕子笺传奇》为英文,赠雪鸿为念庄湘序。雪鸿赠其西诗数册,后苏曼殊在致友人书中曾说:“每于榔风椰雨之际,挑灯披卷,且思罗子不能忘弭也。”

宣统二年(1910年),加入南社。从本年5月至宣统三年(1911年)春,遍游中印度,参拜佛祖。“余至中印度时,偕二三法侣,居芒碣山中。山中多果树,余每日摘鲜果五六十枚啖之,将及一月,私心窃喜,谓今后吾可不食人间烟火矣。”后重至爪哇,12月返国。

辛亥光复后,会晤孙中山。时建国南京,固辞各方招致,不就官,称:“山僧日醉炉前,则亦已年!何遂要山僧坐绿呢大轿子,与红须碧眼人为伍耶?”章炳麟闻而赞之:“广东之士,儒有简朝亮,佛有苏玄瑛,可谓厉高节、抗浮云者矣!”孙中山称苏曼殊为“革命的和尚”。

1912年5月12日至8月7日,自传体文言小说《断鸿零雁记》在《太平洋报》连载。小说主人公,已遁入空门的年轻僧人——三郎,原有一未婚妻雪梅。父死后家运式微,生母亦无消息,雪梅之父遂爽前诺。而雪梅为一“奇女子”,不甘负约,三郎悲慨万端,不忍雪梅为其“郁郁而死”,“只好出家皈命佛陀,用息彼美见爱之心”。得知生母尚在日本之后,发愿寻母。雪梅赠以百金,助其东渡。在日本和生母、姨母团聚,原讹传三郎为山虎所噬,至此方冰释。樱山村会母一段,写得催人泪下:“甫推屏,即见吾母斑发垂垂,据榻而坐,以面迎余微笑。余心知慈母此笑,较之恸哭尤为酸辛万倍。余即趋前俯伏吾母膝下,口不能言,惟泪如潮涌,遽湿棉墩。”三郎在姨母处与表姐静子相见。静子“清超拔俗”,生母欲纳静子为三郎妇,静子亦赠以挑绣梨花笺示爱。但三郎已是槛外人,不能再落红尘,于是忍痛留书:“余实三戒俱足之僧,永不容与女子共住者也。”“今兹手持寒锡,作远头陀矣。”绝情而去。归国后,又获知继母力逼雪梅为富家媳,出阁前一夕,竟绝粒而死。三郎在斜阳丛冢中,苦苦寻觅雪梅,“踏遍北邙三十里,不知何处葬卿卿?”面对痴女子,“吾非木石,云胡不感?”但“断惑证真,删除艳思”,又为佛门清规所在, “儿女情长,殊堪畏怖”。三郎徘徊于“色”、“空”之间,宜其“弥天幽恨,正未有艾也”。《断鸿零雁记》是我国近代言情小说的开山之作,在人情与佛法的矛盾中,朦胧地表现着人性的醒悟,以及对合理人生的追求。

1912年5月至日本,后即往来于相州逗子海滨故居与上海之间。1912年12月至1913年夏,在安庆市安徽高等学校任职。时陈独秀为教务长。苏曼殊与郑桐荪(柳亚子妻兄)、沈燕谋等关系密切。1913年7月,就袁世凯窃国,在《民立报》发表《释曼殊代十方法侣宣言》,被称为《讨袁宣言》,传诵一时。讨袁运动失败后,作《南楼怀法忍》以励节操:“万物逢摇落,素娥耐九秋,缟衣人不见,独上寺南楼。”1913年11月至12月,在上海《生活日报》发表《燕子龛随笔》。1914年至1915年,在日本两年,与孙中山、肖纫秋、杨沧白、居正等相过从。1914年出版《汉英三昧集》。1917年秋,曾与蒋介石、陈果夫同住上海新民里。

诗以七绝最工。于右任评苏曼殊诗是“在明灵境中,尤入神化。”(《独树斋笔记》)郁达夫说:“他的诗是出于定庵的《己亥杂诗》,而又加上一层清新的近代味的。所以用词很纤巧,择韵很清谐,使人读下去就能感到一种快味。”(《杂评曼殊的作品》)

晚年寄情于文言撰作,多隐括身世,清丽凄婉,自成一格。除《断鸿零雁记》(1912年)外,尚有《绛纱记》(1915年)、《焚剑记》 (1915年)、《碎簪记》(1916年)、《非梦记》(1917年)、《天涯红泪记》(残稿)等。钱玄同说:“曼殊上人思想高洁,所为小说,描写人生真处,足为新文学之始基乎?”(《新青年》第3卷第1号,1917年3月)周作人说:“(苏曼殊)可以当得起大师的名号,却如儒教里的孔仲尼,给他的徒弟们带累了,容易被埋没了他的本性。”(《答芸深先生》,1927年)

1918年5月12日,以胃疾逝世于上海广慈医院。弥留之际,曾说:“一切有情,都无碍。”孙中山出资,命陈去病、汪精卫代为料理棺殓。

1924年6月8日,南社同人将其柩葬于杭州西泠桥侧,塔铭曰:“终隐浮屠,夙恋此湖,藏骨于此,可无惭于林逋。”(南社社员诸贞壮撰)。

全集、选集有:《曼殊全集》5册(柳亚子、柳无忌编,1928年)、《曼殊全集》(普及版,1933年)、《苏曼殊全集》(1936年)、《曼殊大师全集》(1947年)、《曼殊馀集》(柳亚子编,1940年)、《曼殊遗迹》(肖纫秋藏,柳亚子编,孙中山题签作《曼殊遗墨》,1929年)、《曼殊上人妙墨册子》 (蔡哲夫辑,章炳麟序,1919年)、《苏曼殊小说集》(1981年),《苏曼殊小说诗歌集》(1982年)等。

年谱有:柳无忌编《苏曼殊年谱及其他》(1927年)、柳无忌编《苏曼殊年谱》(《曼殊全集》第4册附,1928年)、柳无忌编《苏曼殊年表》(《曼殊全集》第1册附)、柳亚子编《重订苏曼殊年表》(1931年)、文公直编《曼殊大师年谱》(《曼殊大师全集》附,1947年)、马以君编《苏曼殊年谱》(马以君编注、柳无忌校订《苏曼殊文集》2卷附,1991年)等。

纪念集、研究论文集有:柳无忌编《曼殊大师纪念集》(1943年),柳无忌编、柳亚子著《苏曼殊研究》(1987年)等。

传记有:柳亚子《苏玄瑛新传》、黄鸣歧著《苏曼殊评传》(1949年),柳无忌著《苏曼殊传》(英文本,1968年;中文本,王晶垚译,1992年)、宋益乔著《情僧长恨》 (1987年),李蔚著《苏曼殊评传》(1990年)、王长元著《沉沦的菩提——苏曼殊全传》(1995年)、陈星著《孤云野鹤——苏曼殊》(1995)、邵盈武著《苏曼殊传》(1998年)、《苏曼殊传记资料》(台湾版)等。

《苏曼殊》

苏曼殊 (1884—1918) 名戬,字子谷,号玄瑛,广东香山 (今中山县) 人。其父曾为日本横滨万隆茶行买办,其生母为日本下女,名若子。1884年生于日本横滨,由义母河合仙抚养。6岁时回国,深受家族的歧视、虐待和迫害,故自伤 “身世有难言之痛”。他多愁善感,性情怪僻、行事诡异,近乎病态地追求个性解放和自由。

曼殊青少年时代留学日本,与陈独秀、刘季平、章太炎等为友,倾向资产阶级民主革命,曾加入拒俄义勇军、军国民教育会等组织。早年削发为僧,不久即离寺出走。他以介乎僧俗之间的身分往来于中国、日本、南洋之间,只身漫游暹罗、锡兰、印度,朝拜佛教圣地,学习梵文,编著 《梵文典》,并在南京祗园精舍讲授梵文。他还精通中、日、英、法诸语,创作了大量的文学作品,有小说、散文、杂文、诗歌等,还翻译了雪莱、拜伦诸人的作品。此外,他还担任 《太平洋报》 编辑,加入“南社”,并先后在南京陆军小学、芜湖皖江中学、爪哇中华会馆华侨学校等学校任教。1918年死于上海,年仅35岁。卜葬杭州西湖孤山。

曼殊一生著述颇丰,可考者如《断鸿零雁记》、《碎簪记》、《燕子龛随笔》、《燕子龛诗》、《惨世界》等30余种,收入 《曼殊全集》和 《曼殊大师全集》之中。

064 苏曼殊1884—1918

诗歌翻译家。原名戬,字子谷,后改名玄瑛,广东香山(今中山)人。父为旅日侨商,母为日本人。生于日本横滨。少年在香港习英语。父死后出家,法号曼殊。1898年再去日本读书。后参加革命团体青年会。能诗善画。通英、法、日、梵诸语。用古诗体裁译过拜伦、雨果、彭斯、豪易特、雪莱、歌德、陀露哆等人的诗10首,成为中国近代译介外国诗歌的先驱。又英译中国古诗119首,其中《诗经》61首,从唐尧时的《击壤歌》到唐朝李白、杜甫等人的诗作58首。他最先翻译的雨果的《悲惨世界》(当时译名为《惨世界》)发表于光绪二十九年(1903)上海出版的《国民日报》,署名苏子谷译。发表至第十一回,因报馆被封中辍。次年改由镜今书局出版单行本,署名苏曼殊、陈由己合译。陈由己即陈独秀。《惨世界》由苏曼殊主译,陈独秀加工润色,并续译十二至十四回。苏译并不忠实原著,不仅有所删节,而且自第七回起,更离开原书,杜撰情节。著述编为《苏曼殊全集》。

187 苏曼殊1884—1918

近代文学家。原名戬,字子谷,后改名玄瑛,曼殊为其法号。广东香山(今珠海市)人。父为旅日华商,母为日本人,为此感到苦闷,自行出家。富有爱国热情,虽出家而不忘国事,曾参加拒俄义勇队,又曾参加反日、反袁活动。为南社成员。其人多才多艺,能文善画。文学创作以诗和小说为主。诗风清丽流畅,凄恻缠绵,明显受有龚自珍的影响,但并无奇谲之气。六部小说俱为文言,但浅近流畅,笔端常带情感,多写男女爱情婚姻生活,《断鸿零雁记》含有自传成分,最为青年喜爱。著有《苏曼殊全集》。今人有《苏曼殊小说诗歌集》、《苏曼殊诗笺注》、《燕子龛诗笺注》等。另有译著《苦世界》(《悲惨世界》)、《拜伦诗选》等。

苏曼殊1884—1918Su Manshu

近代作家。原名戬,字子谷,改名玄瑛,法号曼殊。广东香山(今中山县)人。出生于旅日华商之家,母亲为日本人。早年因家庭矛盾出家为僧,一生时僧时俗,经历独特。兼工诗文、绘画,通晓英、法、日、梵等文字。留日期间加入革命团体青年会和拒俄义勇队。归国后任报刊编译和学校教师。与章炳麟、柳亚子交游,为南社成员。1913年发表《反袁宣言》。现存诗近百首,文言小说6种。其诗多为七绝。较少政治内容,多写爱情女子,个人身世,情调感伤。艺术上受李商隐、龚自珍影响。小说《断鸿零雁记》、《天涯红泪记》(仅二章,未完)、《绛纱记》、《焚剑记》、《碎簪记》、《非梦记》均为爱情题材,触及到反封建思想和婚姻自由的主题。文辞清丽自然,情节曲折生动,带有浓厚的悲观厌世色彩,对后世小说创作有一定影响。译著有雨果小说《悲惨世界》和《拜伦诗选》。著作编为《苏曼殊全集》。

苏曼殊

即苏玄瑛。

苏曼殊1884~1918

近代文学家。原名戬,字子谷,更名元瑛,又作玄瑛,法名曼殊。广东中山人。母为日本人。1889年赴日本求学。1903年回国,任教于苏州吴中公学,不久,转往上海,任《国民日报》编译。后去香港,旋至惠州古寺落发为僧。有《苏曼殊全集》。通晓英、法、日、梵多种文字,善绘画,能诗词,也创作和翻译小说。诗长于七绝,多写其惆怅感伤之情,清颖缠绵,别具一格,如《何处》、《东居杂诗》等。亦有热血沸腾之作,如《以诗并画留别汤国顿》等。小说《断鸿零雁记》等均以男女爱情生活为题材,情节曲折生动,描写细致入微,语言浅显流畅,并且大都带有惆怅的情绪,对后来“鸳鸯蝴蝶派”小说有一定影响。

苏曼殊1884—1918

幼名子谷,又名元瑛,另有玄瑛、燕子山僧等笔名30余个,广东香山人,生于日本。1902年入东京早稻田大学,次年转学振武学校,参加革命活动。曾加入青年会,拒俄义勇队和国民军教育会,旋削发为僧,法名曼殊,奔走江苏、浙江、安徽等地,从事教育和写作,先后加入华兴会和同盟会。后来参加革命文学团体“南社”。他能诗文,善绘画,精通英、法、日、梵诸文,不仅是近代文学家,也是辛亥革命时期有一定影响的报刊宣传工作者。1903年曾任上海《国民日日报》编辑,为该报撰写革命诗文,并在该报发表了雨果的名著《悲惨世界》。《民报》创刊后,他曾任该报翻译,并为该报作画,同时,在《天义报》和南阳等地报刊上也发表了一些诗文和图画,还曾参与鲁迅先生筹办《新生》杂志的活动。《南社》创刊,他是编辑员之一。辛亥革命后,曾任上海《太平洋报》编辑,发表过小说《断鸿零雁记》。1913年发表《讨袁宣言》,声讨袁世凯的帝制阴谋。不久又参加《民国》杂志的编辑工作。以后,在其它报刊上陆续发表不少诗和小说。1918年病卒。

苏曼殊1884~1918Su Manshu

modern translator,man of letters and painter. Works: The Lone Swan,The Red Dust,Complete Collection of Su Manshu,etc.

苏曼殊1884—1918

近代文学家。名玄瑛,字子谷。广东中山人。生于日本。后为僧,法号曼殊。曾参加南社。其诗清颖秀丽,多写惆怅感伤之情,也有伤时之作。小说以写男女爱情为主,运用浅近文言,描绘细腻生动,以《断鸿雪雁记》最著名。又通英、法语和梵文,曾翻译拜伦等人作品。也工绘画。有《苏曼殊全集》

苏曼殊1884—1918

名玄瑛,字子谷。近代广东香山(中山市)人。后为僧,法号曼殊。生于日本。其母为日本人。早年在日本上学。清光绪二十八年(1902),加入进步团体青年会。次年在广东削发为僧。后至上海,结交革命志士。曾参加南社。民国初,发表反袁(世凯)称帝宣言。能诗善画,通晓英、法、日、梵等文,译过拜论、雪莱的诗作和雨果的长篇小说《悲惨世界》;做过报刊翻译及学校教师。与章炳麟、柳亚子等人交游。其诗文多伤感、颓废色彩。后嗜酒暴食,佯狂玩世,积病而卒。有《断鸿零雁记》及一些翻译作品。其友人辑《苏曼殊全集》于世。

- 甘肃职工思想政治工作研究会是什么意思

- 甘肃联合大学是什么意思

- 甘肃联合大学旅游与酒店管理系是什么意思

- 甘肃股份制商业是什么意思

- 甘肃脊椎动物志是什么意思

- 甘肃脊椎动物检索表是什么意思

- 甘肃脱脱禾孙是什么意思

- 甘肃自办汽车邮路是什么意思

- 甘肃自然保护区建设是什么意思

- 甘肃自然灾害是什么意思

- 甘肃自营进出口工作是什么意思

- 甘肃自行车邮路是什么意思

- 甘肃舞台艺术著名人物是什么意思

- 甘肃舞蹈艺术是什么意思

- 甘肃航空邮路是什么意思

- 甘肃花雨旅行社是什么意思

- 甘肃茶马司是什么意思

- 甘肃草原是什么意思

- 甘肃草原常见植物图集是什么意思

- 甘肃药用植物栽培是什么意思

- 甘肃蒙古族是什么意思

- 甘肃蕈菌是什么意思

- 甘肃藏族是什么意思

- 甘肃藏族部落的社会与历史研究是什么意思

- 甘肃虻科志是什么意思

- 甘肃蜜源植物志是什么意思

- 甘肃蝗虫图志是什么意思

- 甘肃行政事业单位审计是什么意思

- 甘肃行政公署是什么意思

- 甘肃行政审判是什么意思

- 甘肃行枢密院是什么意思

- 甘肃行省是什么意思

- 甘肃裕侨航空服务有限责任公司小西湖民航售票处是什么意思

- 甘肃裕固族人口是什么意思

- 甘肃西北文化研究会是什么意思

- 甘肃西宁道是什么意思

- 甘肃西部旅行社是什么意思

- 甘肃西部草原野生药用及观赏性动植物志是什么意思

- 甘肃西部陆生脊椎野生动物志是什么意思

- 甘肃观赏植物资源是什么意思

- 甘肃证券公司是什么意思

- 甘肃诸水编是什么意思

- 甘肃调是什么意思

- 甘肃质量服务报社是什么意思

- 甘肃贵金属矿产是什么意思

- 甘肃路是什么意思

- 甘肃轻纺工业是什么意思

- 甘肃轻纺科技是什么意思

- 甘肃边防是什么意思

- 甘肃边防军是什么意思

- 甘肃近代商业是什么意思

- 甘肃近代木材贸易是什么意思

- 甘肃近代药材贸易是什么意思

- 甘肃近代食盐贸易是什么意思

- 甘肃近代鸦片贸易是什么意思

- 甘肃近现代史话是什么意思

- 甘肃连城国家级自然保护区志是什么意思

- 甘肃送变电实业公司星月楼餐厅是什么意思

- 甘肃送变电工程公司是什么意思

- 甘肃通史是什么意思