“箜篌”的一種。漢時傳自西域。詳本類“箜篌”。爲敦煌石窟壁畫伎樂圖中多次出現之重要彈撥樂器,圖見其形狀多爲弓形,也有少量三角形者(如中唐的7窟、236窟、358窟與盛唐的194窟)。而張絃數多少不一;有九絃(如西夏的400窟)、十二絃(如宋代的449窟)、十四絃(如中唐的112窟)、十六絃(如五代的6窟)、十七絃(如中唐的238窟)、二十二絃(如中唐的122窟)、二十三絃(如晚唐的128窟、以及二十四絃(如晚唐的156窟)。公元1969年新疆吐魯番阿斯塔那唐墓230號墓出土之絹畫舞樂屏風,亦繪有樂伎豎抱彈撥箜篌。宋·陳暘《樂書》:“豎箜篌,胡樂也。其體蓋曲而長,其絃二十有三,植抱於懷,用兩手齊奏之,俗謂之擘箜篌,亦謂之胡箜篌。高麗等國有豎箜篌、卧箜篌之樂。其引則朝鮮津卒霍里子高所作也。漢靈帝素好此樂,後世教坊亦用焉。”《清續文獻通考·樂考七》 録一具十八絃豎箜篌:“豎箜篌,十八絃,靠柄一絃有十品,共二十八字,備四組音。彈時,於中低二部則用二手腹抱彈之,高音部則左捺品,右彈絃,輪指夾彈皆可加入。絃分大小中三種,靠柄之一絃尤小。上栓於柄槽中之活軫,下栓於小音 此音板可升高絃音一度,並有吟揉之作用。音量比琵琶大一倍。置於桌上彈之。”

此音板可升高絃音一度,並有吟揉之作用。音量比琵琶大一倍。置於桌上彈之。”

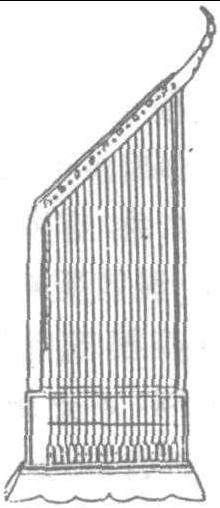

豎箜篌

竖箜篌

又名胡箜篌、立箜篌、竖头箜篌。源于美索不达米亚,汉武帝(一说东晋初)时经西域传至中国。《隋书·音乐志》: “今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。”《通典》:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。”多以丝为弦,元代也有铜弦。后汉时用于宫廷。隋唐时用于龟兹、疏勒、西凉、高昌、高丽诸乐。宋时用于教坊。《东京梦华录》卷9: “箜篌高三尺许,形如半边木梳,黑漆镂花金装画。下有台座,张二十五弦,一人跪而交手擘之。”明朝亦用于宫廷。约于六朝末传入朝鲜,后经百济传入日本,故又称百济琴。甘肃敦煌壁画弦数不等的竖箜篌是伎乐图中的重要乐器之一。新疆*克孜尔石窟、*库木吐拉石窟壁画中也有描绘。多数呈弓形,也有少量为三角形。历代演奏能手甚多,其中尤以唐朝的李凭最著名,诗人李贺、杨巨源等曾听过他的演奏,并赋诗赞美。

竖箜篌

又名胡箜篌、立箜篌、竖头箜篌。源于美索不达米亚,汉武帝(一说东晋初)时经西域传至中国。《隋书·音乐志》: “今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。”《通典》:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。”多以丝为弦,元代也有铜弦。后汉时用于宫廷。隋唐时用于龟兹、疏勒、西凉、高昌、高丽诸乐。宋时用于教坊。《东京梦华录》卷9: “箜篌高三尺许,形如半边木梳,黑漆镂花金装画。下有台座,张二十五弦,一人跪而交手擘之。”明朝亦用于宫廷。约于六朝末传入朝鲜,后经百济传入日本,故又称百济琴。甘肃敦煌壁画弦数不等的竖箜篌是伎乐图中的重要乐器之一。新疆*克孜尔石窟、*库木吐拉石窟壁画中也有描绘。多数呈弓形,也有少量为三角形。历代演奏能手甚多,其中尤以唐朝的李凭最著名,诗人李贺、杨巨源等曾听过他的演奏,并赋诗赞美。

- 青年近卫军是什么意思

- 青年近卫军是什么意思

- 青年近卫军是什么意思

- 青年近卫军是什么意思

- 青年近卫军是什么意思

- 青年近卫军出版社是什么意思

- 青年进卫军是什么意思

- 青年阿富汗是什么意思

- 青年领导者哲学是什么意思

- 青年黑格尔是什么意思

- 青年黑格尔派是什么意思

- 青年黑格尔派是什么意思

- 青年黑格尔派与马克思是什么意思

- 青年黑格尔派(黑格尔左派)是什么意思

- 青庐是什么意思

- 青庙乐队是什么意思

- 青庙音乐曲牌是什么意思

- 青弁山图是什么意思

- 青弋江是什么意思

- 青得里古城是什么意思

- 青得里古城是什么意思

- 青心酮是什么意思

- 青惜峰峦过,黄知橘柚来。是什么意思

- 青报是什么意思

- 青挺子是什么意思

- 青散是什么意思

- 青散子是什么意思

- 青斑样血管炎是什么意思

- 青料轮供是什么意思

- 青施会是什么意思

- 青春是什么意思

- 青春是什么意思

- 青春是什么意思

- 青春是什么意思

- 青春是什么意思

- 青春万岁是什么意思

- 青春万岁是什么意思

- 青春与健康是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌是什么意思

- 青春之歌的讨论是什么意思

- 青春之门——(筑丰篇)是什么意思

- 青春从这里开始是什么意思

- 青春似火是什么意思

- 青春保健是什么意思

- 青春健康指南是什么意思

- 青春(发育)期是什么意思

- 青春受。白日昭只。是什么意思

- 青春型精神分裂症是什么意思

- 青春型精神分裂症是什么意思

- 青春始萌达,朱火已满盈。徂落方自此,感叹何时平是什么意思

- 青春宝片是什么意思

- 青春寄语是什么意思

- 青春寻梦是什么意思