碳循环tanxunhuancarbon cycle

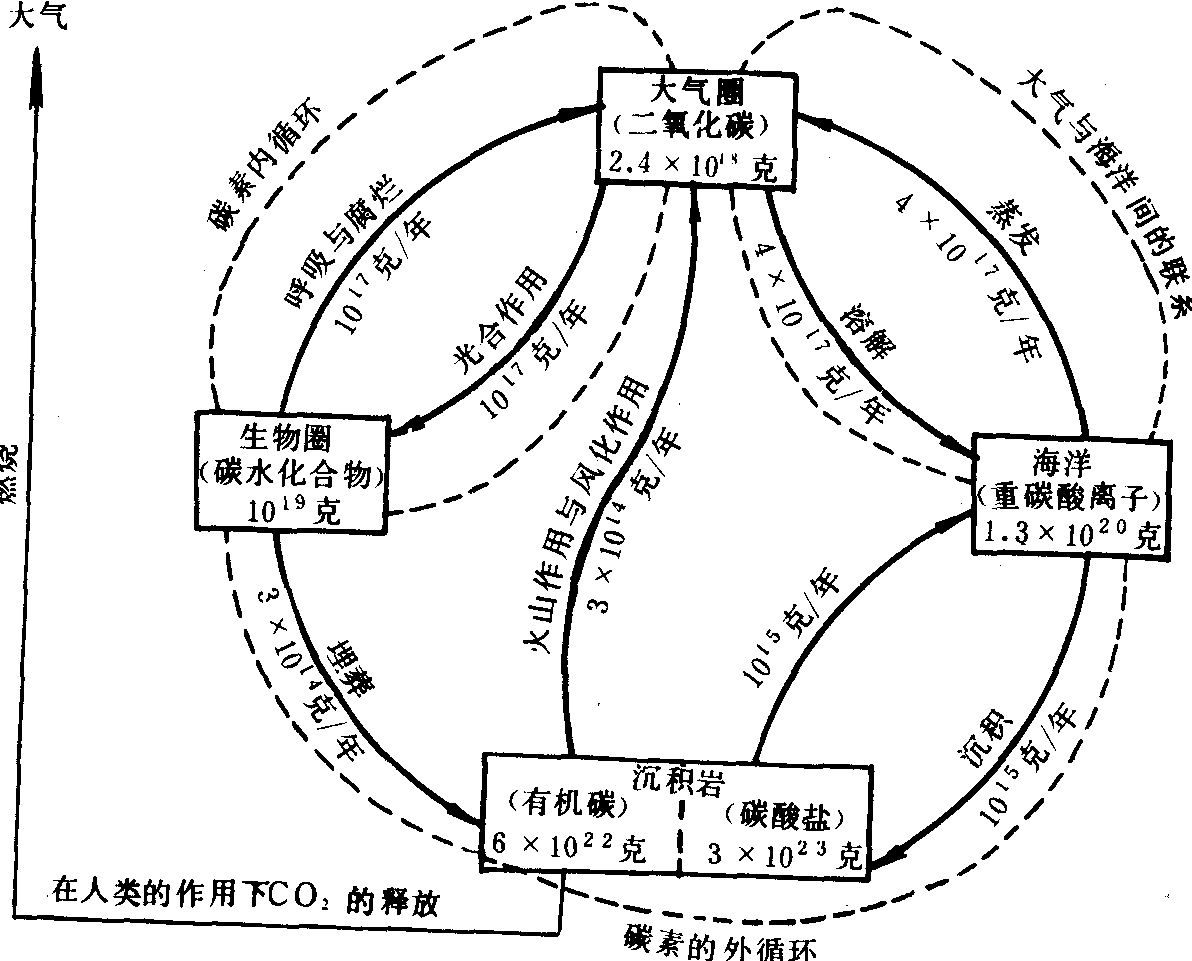

生物圈中的碳以有机碳和无机碳形式不断生成、分解、转移、再生并相互转化的物质循环过程。在陆地和海洋上存在两个相对独立的碳循环系统。一个是从CO2到生命有机体,再到CO2的碳素内循环,此循环与农业生产关系密切。另一个是碳从CO2到生命有机体后,没有转化成CO2,而是由有机体转变成化石碳和碳酸盐, 经过开发燃烧或碳酸盐氧化后, 又重新转变为CO2, 这是碳素外循环。内循环周期以年计、月计, 甚至以周计; 外循环的周期是以地质年代计算的。在海洋和大陆之间的CO2,是通过空气的运动紧密地耦联在一起的。据计算大气中约有2.4×104亿吨的CO2,绿色植物每年大约需要消耗此量的1/20~1/35。如果没有相反的过程把CO2归还到大气中,大约经过20~35年,大气中的CO2将消耗殆尽,直接或间接靠光合积累生长的植物、动物将不能继续生活下去。碳循环维持了整个人类的生存和生物圈的生态平衡。

早在19世纪,地球化学家们已研究了碳在大气圈、海洋和地壳内的数量与分布。1934年V.M.戈尔斯施米特就提出了碳循环图。生物圈中的碳循环是从绿色植物光合作用固定CO2开始的。植物固定的碳,一部分被动物所消耗并通过呼吸作用释放出CO2, 动物和植物死亡后,在有氧的条件下,有机质的一部分被土壤中的微生物所分解,它们中的碳被氧化成CO2,并回到空气中。CO2的净生产率因植被的类型不同而有很大差异。热带雨林地区,森林生长迅速,每平方米的森林面积上每年所固定的碳为1~2公斤。北极冻土地带和沙漠地区只能固定上述数量的1%。中纬度的森林和耕地,其同化量为每平方米0.2~0.4公斤。森林不仅是陆地上CO2的主要消耗者,也是生物固碳的主要贮藏所。每年大约有120~150亿吨的碳转化为木材。在海洋中也进行类似的碳循环。它们由浮游生物固定CO2开始。浮游生物被鱼类或其它动物食用,这些动物不断地呼吸放出CO2补充到水中。动、植物尸体分解,有机碳又变成CO2回到水中。海水中的CO2。可以自给自足。参加内循环的碳只占地球上总碳量的千分之几,但它是整个碳循环的原动力。

动、植物尸体的另一部分,在地壳深层或海底缺氧的条件下,形成油母页岩、煤、石油和碳酸盐等有机碳和无机碳。在自然条件下,有机碳只有通过火山作用或岩石风化作用才能以CO2的形式被释放回大气中。海洋深层的碳酸盐是地球上碳的最大贮藏所。只有当深层水和表层水进行交换时,才能被氧化释放一部分CO2,回到海水中。海洋中最深层的水要完全更新至少需要1000年。所以,海洋中的碳素转换是碳循环中最缓慢的一个环节。

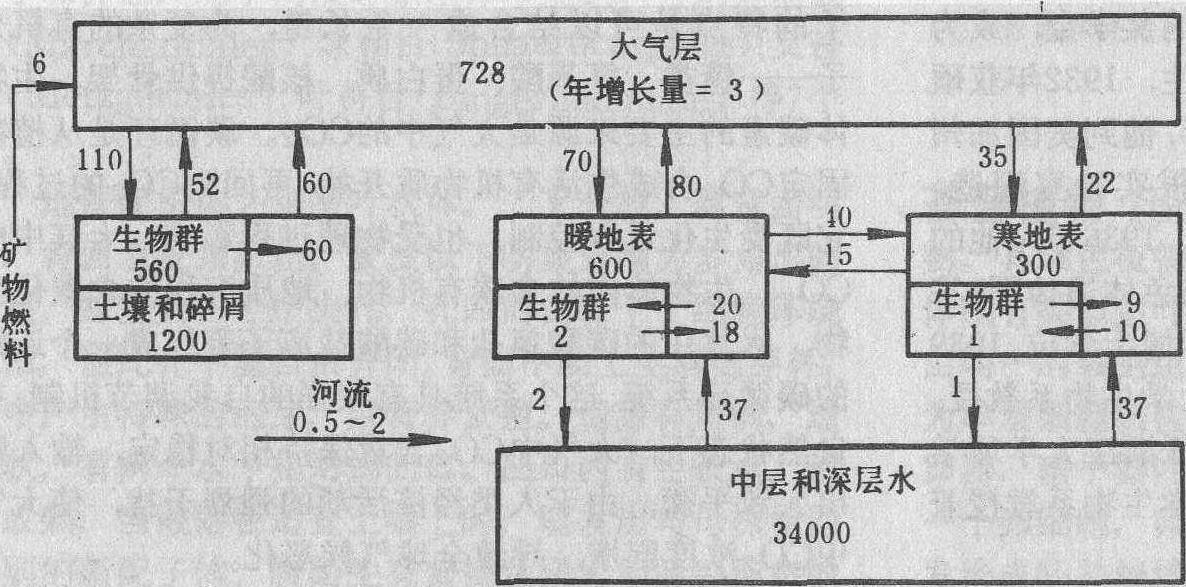

在自然条件下,生物圈的碳循环基本是平衡的(见图)。人类的活动对碳循环有重大影响。每年有50~60亿吨的化石碳燃烧,形成的CO2约有1/3留在大气中,2/3溶于海水中。20世纪以来,大气中的CO2从290μl/L增加到320μl/L,其中约1/5是70年代增加的,这种现象仍在继续, 已经引起了人们的关注,因为大气中CO2不断增加,可能引起全球温度上升、降水重新分配和气候变迁。但也有人认为CO2浓度升高后,会刺激植物光合作用,增加生物固碳量,同时海洋会吸收多余的CO2,建立新的平衡。

在碳循环中,凡能把CO2固定为有机碳的物质称为CO2库(又称二氧化碳汇);凡能供给植物光合作用所需CO2的直接和间接来源,称为二氧化碳源。植物是CO2的唯一的库。动、植物的呼吸,有机质的分解,火山爆发, 化石碳的燃烧以及岩石风化都可以放出CO2到大气和水中,它们都是植物光合作用所需CO2的源。CO2源和库之间没有截然的分界,植物是CO2的源,又是CO2的库,在人们讨论陆地植物的光合作用时,往往把大气和土壤视为CO2的源,因为各种途径释放的CO2,在补充植被下层对CO2的需要有着特殊的意义,在一定程度上弥补了植被内乱流交换弱、CO2供应不足使光合强度减少的矛盾。CO2来源多的地方(城市、工矿区)和季节(冬季),大气中CO2浓度就高;凡是光合作用旺盛进行的时期(夏季、白天),大气中CO2浓度就低。土壤呼吸释放CO2的数量因天气条件、土壤肥力和土壤湿度而异,就白天平均值而言,土壤呼吸提供的CO2占植物光合作用所需的10%~20%。特殊肥沃的土壤呼吸放出的CO2数量相当于植物光合作用固定量。

碳素循环图

从人类的利益看, 应加速碳素的内循环, 给人类创造更多的财富;控制外循环,防止因人类对石油、煤等的开发和燃烧所带来的一系列严重后果。

碳循环carbon cycle

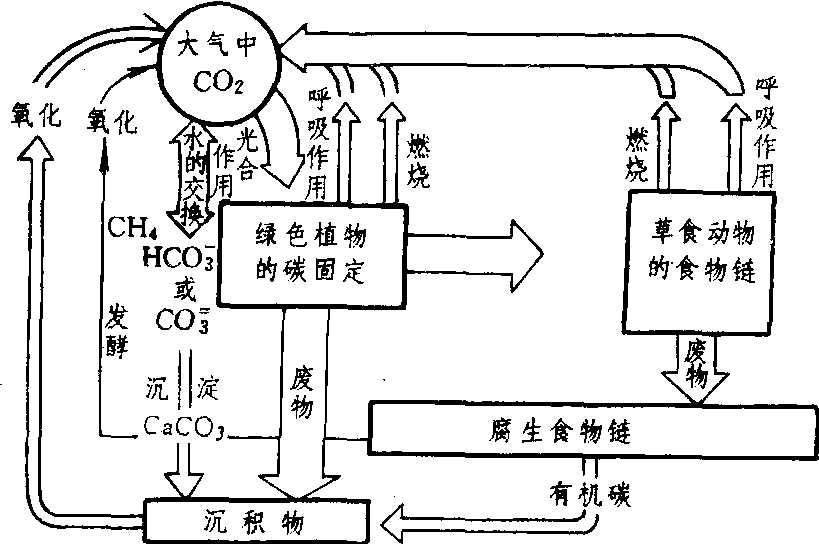

碳及其化合物在生物圈内生命系统与非生命环境系统之间不断地合成、转化和分解的运动过程。碳是生命的基本元素。碳分子的特点是可以结合成一条长链,为复杂的有机分子——糖类、氨基酸、蛋白质、核酸提供骨架。生物体碳素的主要来源是大气中的CO2。碳循环是从植物固定CO2合成生活有机物质开始,再回到CO2的过程。它既受生化过程控制,也受物理过程影响。大气中的CO2、生物体内的含碳有机物、地质沉积的含碳化合物、水体中的碳酸氢盐和碳酸盐离子等组成一个连续的碳循环系统。这个系统具有较强的自我调节机制。在自然状态下,大气中CO2含量保持相对稳定,输入输出大致平衡,由于人类经济活动的强烈于扰,使大气中CO2浓度剧增,导致全球气候恶化。

地球上绝大部分的碳都是以碳酸盐、煤炭、石油形式贮存在地层和海洋沉积物内,大气中碳的含量较少,主要以CO2的形式存在。气态CO2和溶解在水中的CO2(呈各种碳酸氢盐)是植物制造生活有机物质的碳源。生物圈中的碳循环包括两个不同的循环途径:一是陆地生物与大气之间的碳素交换。植物(包括某些光合细菌)通过光合作用吸收大气中的CO2,与水合成碳水化合物等有机物并释放出氧; 植物固定的有机碳一部分用于自身的呼吸作用,提供生命活动所需要的能量,并产生CO2。另一部分有机碳被动物采食后转入动物体内,动物呼吸排出CO2; 动植物残体经土壤微生物的分解作用,释放CO2,返回大气中参与再循环。埋藏于地下的某些含碳有机物,由于空气不足或酸度太高,使微生物分解作用中断,积累的有机物逐渐转变成泥炭、煤、石油等能源物质,暂时出现循环的停滞。全球绿色植物每年吸收的CO2约为285×109吨,其中森林吸收约118×109吨,占42%。所以,森林在陆地生物碳循环中起着重要的作用。二是海洋与大气之间的碳素交换,包括水生生物的有机碳循环和无机碳循环。海洋中的浮游植物同化溶解于海水中的CO2,并释放出氧; 水生动物利用浮游植物固定的碳合成自身需要的有机碳; 最后有机碳分解释放出CO2为浮游植物利用。在大气与海洋的交接面上,还有由风和浪的作用带动进行的CO2的动态交换。CO2能迅速溶于水,在水中产生一系列化学反应,最终形成碳酸氢盐和碳酸盐离子,水生植物就是利用这些离子进行光合作用的。当大气中CO2浓度增加时,海洋表层吸收的CO2就多; 海水中CO2浓度增高时,则转变成碳酸盐而沉积下来,从而调节了大气中CO2的浓度。水体中的沉积物与陆地淋溶下来的碳酸盐类经过沉降作用和成岩作用形成碳酸盐岩石,出现部分碳元素循环的暂时停滞。碳酸岩的风化和溶解、化石燃料的燃烧以及火山活动,使这部分停滞的碳元素又回到循环系统中,完成碳素的生物地球化学循环(见图)。

生物圈内的碳循环

19世纪以来,全球碳循环受到人类活动的强烈干扰。人类大量使用煤、石油等化石燃料,每年释放到大气中的碳约50~60亿吨; 每年因农业过度的土壤耕作返回大气的碳约20亿吨; 加上大量森林的砍伐不但减少对CO2的固定,而且使植株和土壤固定的碳被释放。尽管海洋能吸收近一半的额外碳源,也避免不了全球大气CO2浓度的升高。工业化前的1800年,大气的CO2含量约为275ppm,1958年为315ppm,1985年则达345ppm。CO2含量上升的主要原因,1950年以前是由于砍伐森林、燃烧木材、开荒耕作,促进土壤有机碳分解的结果; 1950年以后则是由于大量开采与燃烧化石能源造成的。CO2浓度的升高虽然有利于提高植物的光合量,但由于CO2的温室效应,导致南极冰层融化,冰盖缩小,海平面上升,这一趋势仍在继续。估计到21世纪时,如果没有新的能源代替,大气中CO2含量将会增加一倍。因此,合理调控碳循环,维护碳循环系统的动态平衡是一个值得注意的全球性问题。

碳循环carbon cycle

含碳物质在土壤、大气、水体、岩矿和生物(植物、动物和微生物)之间的相互转换与迁移的过程。主要包括:

❶植物的光合作用吸取大气中CO2合成有机物质,是生物量形成和积累的主要方式;

❷生物(动物、植物及微生物)的呼吸作用及其残体分解释放出CO2;

❸土壤有机质分解及腐殖质形成过程中含碳物质的转化。

❹有机物及化石燃料燃烧排放CO2及含碳气体;

❺有机、无机物沉积过程中形成的含碳沉积物(石灰岩、白云岩、煤、石油、天然气等);

❻植物-动物-微生物通过食物链摄食有机物而使含碳物质相互传递转化。以上各种碳及含碳化合物在空气、土壤、生物、水体及岩矿之间传递,构成大气圈、土壤圈、生物圈、水圈、岩石圈之间的碳循环体系。

碳循环

碳循环tanxunhuan

二氧化碳从大气储存库到生产者,再经过消费者、分解者而回到大气储存库的周而复始的过程。由于有机物干重的49%都是由碳元素组成,碳的循环就显得特别重要。生产者合成的碳水化合物一部分被自身储存和消耗,另一部分被消费者取食储存库,后者在呼吸中放出二氧化碳。生物排泄物和残体最终被分解者微生物利用,有机碳最终被氧化成二氧化碳又回到空气中去。分解者在碳素循环利用中起了关键作用。

森林火灾、燃烧薪材等过程,加快了二氧化碳返回大气储存库的过程。泥炭、煤、石油、石灰岩等生物性沉积物大约含全球总碳量的99%。碳酸岩的风化和溶解,化石燃料的燃烧,以及火山活动,把被束缚的碳释放到大气和水体储存库。自然状态下,陆地植被每年大约固定1.5×1010吨碳,而归还给大气每年约1.7×1010吨,收支大致平衡。由于人类的活动,特别是工业燃烧等原因,大气中二氧化碳浓度一直在增加,近百年来已由290ppm增加到320ppm,近十几年来增加更为迅速,已成为促进全球大气增温、臭氧层破坏的重大环境问题。更为严重的是一氧化碳污染。一氧化碳主要来源于内燃机,尤其是汽车,还有少量来自煤的燃烧。当空气中一氧化碳含量达到30ppm时,人体中就会有5%的血红蛋白的功能受到障碍。

碳循环tanxunhuan

碳是一切有机物的基本成分,没有碳就没有生命。一切生命中的碳都来源于大气或溶解于水中的CO2。无机环境中的碳以CO2或碳酸盐的形式存在,储存于地层中的化石燃料(煤、石油、天然气等)也含有大量的碳。绿色植物通过光合作用,把大气中的CO2和从土壤中吸收来的水分合成有机物,同时放出O2,这样,自然界中的碳就被固定到植物体内了。食草动物吃植物,食草动物又被食肉动物吃掉,于是,植物体内的碳就顺着食物链逐渐地转移到各种动物体内。动植物在进行呼吸时,一方面在消耗自己体内的有机物(含C),同时把CO2排放到大气中。此外,动物的排泄物、动植物的遗体在土壤微生物的作用下分解产生CO2,这样,生物体中的C又回到了大气之中。矿石燃料是古代动植物所固定的碳,燃烧矿石燃料时,大量的CO2被排放到大气中,从而使贮存于地层中的碳加入到碳循环之中。人类对碳循环的主要影响是使大气中的CO2浓度增高,产生温室效应。由于大量利用矿石燃料和农田的精耕细作,大气中的CO2含量在100年(1860~1960)间从283ppm增至320ppm。据估计,到本世纪末可能增至375~400ppm。大气中CO2含量增加将对气候产生重大影响,许多学者认为,大气中的CO2有温室效应,它和水蒸气能允许阳光中的可见光和红外线通过,但当这些光线从地面向大气层反射时,大气中的CO2和水蒸汽又象温室的玻璃顶罩一样阻碍热量的散发,因此,若大气中的CO2含量增加,大气温度和地面温度就会相应地上升。据估计,到地球上全部易开采的矿石燃料用尽时,大气中的CO2含量将比现在增加170%。大气温度上升能引起极地冰雪消融,从而使海平面上升,陆地面积缩小。

碳循环carbon cycle

指碳元素在自然环境中周而复始的迁移转化过程。绿色植物通过光合作用将大气中的二氧化碳转变为碳水化合物并放出氧。动物食入植物,使碳元素进入体内。动物的排泄物和动,植物的残体在土壤和水中被微生物分解,最后氧化成二氧化碳,又返回大气中,如此循环不已。

- 螺丝山是什么意思

- 螺丝山公园是什么意思

- 螺丝帽是什么意思

- 螺丝帽子是什么意思

- 螺丝帽的脾气——一拧不紧就跑气是什么意思

- 螺丝开是什么意思

- 螺丝形冰锥是什么意思

- 螺丝扳子是什么意思

- 螺丝批是什么意思

- 螺丝拐是什么意思

- 螺丝拔是什么意思

- 螺丝攻是什么意思

- 螺丝旋是什么意思

- 螺丝松了是什么意思

- 螺丝榫是什么意思

- 螺丝母是什么意思

- 螺丝滩瀑布是什么意思

- 螺丝牙是什么意思

- 螺丝疙瘩是什么意思

- 螺丝绞是什么意思

- 螺丝肉是什么意思

- 螺丝背是什么意思

- 螺丝菜是什么意思

- 螺丝蓝领是什么意思

- 螺丝起子(改锥)是什么意思

- 螺丝转儿是什么意思

- 螺丝钉是什么意思

- 螺丝钻是什么意思

- 螺丝钻头是什么意思

- 螺丝骨是什么意思

- 螺仔是什么意思

- 螺仔饼是什么意思

- 螺儿是什么意思

- 螺内酯是什么意思

- 螺冠子是什么意思

- 螺卜是什么意思

- 螺卷子叶是什么意思

- 螺原体属是什么意思

- 螺原体病是什么意思

- 螺厣草是什么意思

- 螺发是什么意思

- 螺口灯头是什么意思

- 螺口灯泡是什么意思

- 螺叶公主是什么意思

- 螺号是什么意思

- 螺吉山是什么意思

- 螺喙荠是什么意思

- 螺城是什么意思

- 螺壳所作的酒杯是什么意思

- 螺壳散是什么意思

- 螺壳项链是什么意思

- 螺女是什么意思

- 螺嫲是什么意思

- 螺子墨是什么意思

- 螺子黛是什么意思

- 螺它是什么意思

- 螺尖是什么意思

- 螺层是什么意思

- 螺屌是什么意思

- 螺山是什么意思