畲族Shezu

中国56个民族之一。人口63.47万(1990)。主要聚居在中国福建省和浙江省,部分散居在江西、广东、安徽等地。畲语属汉藏语系苗瑶语族,大部分人使用汉语客家方言,仅少数语词与客家话不同。畲族无本民族文字,通用汉文。畲族居住在山区,其传统体育活动主要有登山、操石磉、抢山猪头、斗牛、虎抓羊、打野战、舞铃刀、畲族武术、赛海马、打尺寸、站柱等。

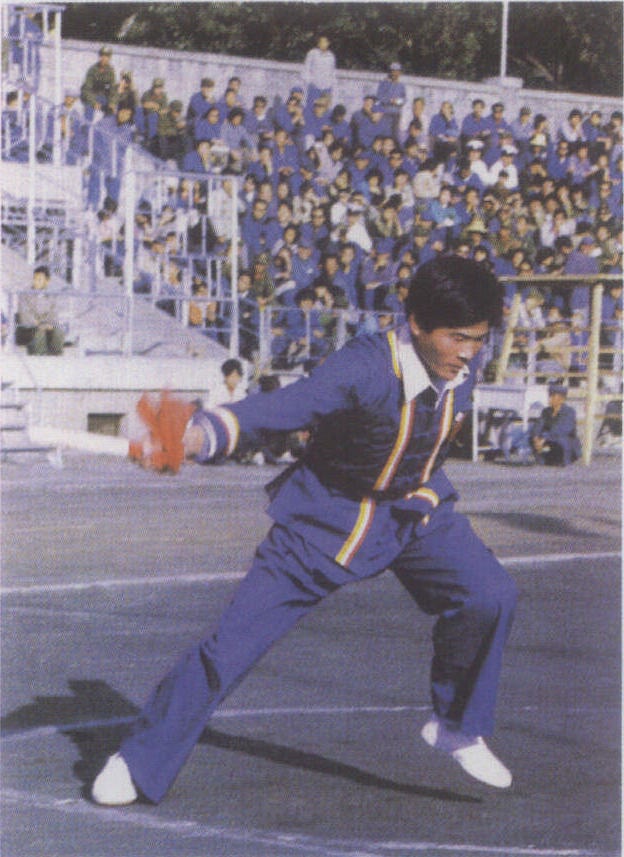

❶畲族武术。包括拳术和器械。拳术套路有拳母、化拳、小正路、大五路、六路七星拳、梅花拳、登封拳等;器械主要为棍、剑。

❷赛海马(滑溜板)。居住在沿海一带畲族与生产劳动相结合的一种体育活动。比赛时,参赛者一只脚站在木板上,另一只脚使劲蹬地而迅速滑行,先到终点者为胜,滑板时也可伴做一些动作。

❸打尺寸。流行于福建省闽东一带的畲乡。用木棍击竹棍飞向正前方,其他人在前场奔接,接到的就得一定尺寸,脱手落地的竹棍被就地捡起后即向圆圈投去。持木棍者可用手接,接住得一定尺寸,也可用棍击开。竹棍投中圈内,投者得胜,持木棍者换人。竹棍投落圈外,或持木棍反击竹棍的落点(不能接,接者受罚)都丈量实际离圈距离,以便记尺寸。在约定时间内,先得到一定尺寸或得尺寸多者为胜。

❹站柱。柱一般以厅堂梁柱作目标,也可在平地标明位置进行活动。主要动作是奔跑追逐、闪避。

打尺寸

畲族shēzú

我国少数民族之一,主要分布在福建、浙江、广东等地。

畲族shēzú

〈名〉中国少数民族之一,主要分布在福建、浙江、江西、广东、安徽等地。

畲族【同义】总目录

畲族輋民

畲族

中国少数民族之一。1990年人口有630 378人。主要居住在浙江省景宁畲族自治县和福建、江西、广东、安徽等省的部分山区。畲语属汉藏语系苗瑶语族。畲族多与汉族杂居,99%的畲族人使用接近于汉族客家方言的语言,无文字,通用汉文,畲族重视祖先崇拜,信奉鬼神。畲族是个古老的民族,公元7世纪初就生息在福建、广东、江西三省交界地区。主要以农业为生,耕种稻谷、小麦等,山区盛产的茶叶享誉国内外。1984年在该聚居地区建立了浙江省景宁畲族自治县。

畲族

中国少数民族之一。自称“山哈”、“山达”,史称“畲民”等。人口630378人。主要分布在福建、浙江、江西、广东、安徽五省的部分山区,其中以福建和浙江人数最多。有自己的语言,但又分两种,一种是广东惠阳、海丰、增城、博罗一带少数畲族使用的接近瑶语的“布努”语,属汉藏语系苗瑶族苗语支,另一种是其余绝大多数畲族使用的接近汉语客家方言的畲语,属汉藏语系。经济以山地农业为主,狩猎为辅,除种植水稻、红薯外,还根据山区的特点栽培香菇、蓝靛、茶叶等经济作物。饮食方面,喜欢将红薯丝(又称地瓜米)与米掺在一起蒸饭吃,喜食虾皮、海带、豆腐,喜饮醇香浓郁的米酒。闽东、浙南地区妇女服饰较多地保留着传统服饰的特点,喜梳凤髻、戴凤冠、穿凤凰装。住房多为木结构的瓦房或茅草房。节日大都与汉族相同,特有的传统节日有“会亲节”、“分龙节”等。宗教信仰以祖先崇拜为主,每年2月15日、7月15日、8月15的祭祖是其最重要的宗教活动,要虔诚地祭祀民族始祖盘瓠王。文学艺术丰富多彩,山歌尤为著名,流传至今的传统山歌就有1000多篇(首),四五万行。酷爱体育活动,“打尺寸”、“盘柴槌”、节日登山、骑“海马”和“竹林竞技”等都是别具一格的民间体育运动形式。练拳习武之风更盛,经千百年的传承,已形成独具一格的民间武术。

畲族

(畲,she奢)自称“山哈”,史称“畲民”或“輋民”(輋, she奢)。中国 少数民族之一。分布在福建、浙江、江西、广东、安徽五省八十多个县(市)的部分山区。368,832人(1982年)。其中福建、浙江两省就有34万人。居住特点是大分散、小聚居。一般几户至几十户聚居成村, 乡以上的聚居区很少。有些村落是畲、汉两族杂居。来源说法不一,有畲、瑶同源于汉晋时代长沙武陵蛮说、“南蛮”后裔说和古越人后裔说。七世纪初,就已居住在今闽、粤、赣三省交界的山区。十四世纪起,部分迁到闽东、浙南等山区。第一次国内革命战争时期, 粤东畲汉人民共同组织革命武装自卫军, 展开抗捐、减租、退押等斗争:第二次国内革命战争时期,闽东、浙南的畲族地区普遍建立苏维埃政权, 实行土地革命。抗日战争和解放战争时期,织组游击队,建立革命根据地, 在人民革命事业中作出了贡献。99%畲族操接近于汉语客家方言的语言, 但在语音和少数语词与客家话有些差别,也不是当地汉语借词,有些跟苗瑶语族的某些语言相近或相同。只广东惠阳、海丰、增城、博罗一带的畲族(约1,000多人),操畲语,属苗瑶语族苗语支。通用汉文。以蓝、雷、钟为主要姓氏。信盘瓠为始祖的传说。重祭祖。爱唱山歌。民间工艺美术丰富多采,服饰的刺绣、腰带 (又称合手巾带)的织造、斗笠的编织都精致美观,具有鲜明的民族特色。主要从事农业。解放后建立景宁畲族自治县。经济文教卫生事业都有很大的发展。

畲族

分布在福建、浙江、江西、广东、安徽5省的80多个县、市的部分山区,其中以福建、浙江2省为最多。人口为709592人(2000),其中男381038人,女328554人。受教育程度:研究生181人,大学本科4220人,大学专科7292人,中专15362人,高中29775人,初中187361人,小学325940人,扫盲班22461人,未上过学62850人。分布的行业:农、林、牧、渔业27002人,采掘业343人,制造业3782人,电力、煤气及水的生产和供应业149人,建筑业1211人,地质勘察业、水利管理业16人,交通运输、仓储及邮电通信业733人,批发和零售贸易、餐饮业1722人,金融、保险业104人,房地产业24人,社会服务业736人,卫生、体育和社会福利业292人,教育、文化艺术及广播电影电视业884人,科学研究和综合技术服务业17人,国家机关、政党机关和社会团体631人,其他行业45人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人317人,专业技术人员1479人,办事人员和有关人员634人,商业、服务业人员2514人,农、林、牧、渔、水利业生产人员27171人,生产、运输设备操作人员及有关人员5563人。畲族有自己的语言。畲语属汉藏语系苗瑶语族。99%的畲族操接近于汉语客家方言的语言。通用汉文,无本民族文字。主要从事农业生产,种植水稻、红薯、麦子、豆类、烟叶等5种农作物。

畲族

畲族人口约为63万人。主要聚居于福建、广东、江西三省交界处和福建、浙江两省交界处。其中福建、浙江两省最多,占96%,使用畲语,属汉藏语系苗瑶语族。有两种方言,本民族内用畲语,与外界交往使用汉语。没有本民族的文字,通用汉字。畲族人崇拜祖先。

畲族是一个生活在中国东南部崇山峻岭中的古老淳朴的少数民族,早在7世纪的时候畲族先民就在闽粤赣三省交界地区繁衍生息。那时他们被称为“蛮”、“蛮僚”、“峒蛮”等,到南宋时才开始称其为畲民。“畲”的意思是“刀耕火种”。作为一个民族的称呼,大概是由于他们还在以落后的方式劳作。元代以后畲民作为畲族的专有名称,经常出现在史籍中。中华人民共和国成立后,正式定名为畲族。生活在各地的畲族人都说他们的发源地是广东省潮州凤凰山。畲族人多是小聚居,并和周围的汉族人交错杂处,甚至有的和汉族人居住在一个村子里。畲族人主要从事农业生产,除广种水稻外,还种植茶树、甘蔗、苎麻等经济作物。畲族人的经济、文化等各方面的发展都和汉族一样,畲家山乡的现代化建设事业正在蓬勃发展。

畲族长期与汉族交错杂居,但在服饰上仍保留自己的民族特色,尤以畲族妇女的“凤凰装”最具特色。凤凰装的服饰和围裙上刺绣着各种彩色花边,有大红、桃红夹着黄色的花纹,镶金丝银线,象征着凤凰的颈、腰和美丽的羽毛;红头绳扎的头髻,高高盘在头上,象征着凤髻;全身悬挂丁当作响的银器,象征着凤凰的鸣啭。

畲族妇女服饰用红、黄、蓝、绿、黑等颜色,有层次、有顺序地排列成条纹图案,在衣领上绣一些火红、黄色的花纹,其服饰面料多为棉布。

046 畲族

中国少数民族之一。自称山哈,史称畲民或輋民。有人口630378人 (1990年)。主要分布于福建、浙江两省。江西、广东、安徽等省亦有少量分布。族源说法不一,较为通行的说法是畲瑶同源于汉晋时代长沙武陵蛮。另有南蛮后裔说和古越人后裔说。有畲语,但使用人数极少。绝大多数人操接近于汉语客家方言的语言,通用汉语文。以蓝、雷、钟为主要姓氏。主要从事农业,兼营林业及狩猎。崇拜祖先,信盘瓠为始祖的传说。

畲族

中国少数民族。分布在福建、浙江、广东、安徽等省部分山区。人口368832人(1982年)。畲语属汉藏语系苗瑶语族。通用汉文。源于汉晋时代的武陵蛮。以农业为主,兼营林业。信仰原始宗教,盛行图腾崇拜。主要以蓝、雷、钟为姓氏。服饰尚青蓝色。中华人民共和国成立后,畲乡山区发生了巨大变化。

畲族

中国少数民族之一。分布在福建、浙江、江西、广东、安徽等省的80多个县市的部分山区。368,832人(1982年)。其中福建,浙江两省就有34万人。居住特点是大分散、小聚居。来源说法不一,有畲、瑶同源于汉时晋时代长沙武陵蛮说、“南蛮”后裔说和古越人后裔说。99%畲族操接近于汉语客家方言的语言,但在语音和少数语词上与客家话有些差别。只有广东惠阳、 海丰、 增城、 博罗一带的畲族操畲语, 属苗瑶语族苗语支。通用汉文。崇拜祖先,重视祭祖。爱唱山歌。民间工艺美术丰富多采,服饰的刺绣、腰带 (又称合手巾带) 的织造、斗笠的编织精致美观,具有鲜明的民族特色。 主要从事农业。 解放后建立景宁畲族自治县。经济文教卫生都有很大的发展。

畲族she zu

She nationality

- 传说学基本理论、基本知识是什么意思

- 传说故事与趣味数学是什么意思

- 传说日出处的旸谷是什么意思

- 传说时代是什么意思

- 传说的写作手法是什么意思

- 传说类型是什么意思

- 传说群是什么意思

- 传说能日行千里的骆驼是什么意思

- 传诵是什么意思

- 传诵一时是什么意思

- 传诵不绝是什么意思

- 传诵入口是什么意思

- 传请是什么意思

- 传诸无穷是什么意思

- 传谕是什么意思

- 传贤是什么意思

- 传质是什么意思

- 传赞是什么意思

- 传跸是什么意思

- 传踏是什么意思

- 传车是什么意思

- 传车的使用是什么意思

- 传轩是什么意思

- 传载是什么意思

- 传输是什么意思

- 传输保密是什么意思

- 传输参数是什么意思

- 传输型对地观测卫星是什么意思

- 传输媒质是什么意思

- 传输常数是什么意思

- 传输损耗是什么意思

- 传输控制器是什么意思

- 传输标准是什么意思

- 传输理论是什么意思

- 传输电平是什么意思

- 传输系统是什么意思

- 传输线是什么意思

- 传达是什么意思

- 传达、通报的奴仆是什么意思

- 传达人员职责是什么意思

- 传达君主的辞命是什么意思

- 传达员是什么意思

- 传达命令是什么意思

- 传达宣布是什么意思

- 传达室是什么意思

- 传达思想感情是什么意思

- 传达情感、情意是什么意思

- 传达提纲是什么意思

- 传达消息是什么意思

- 传达言辞、使命是什么意思

- 传达,转达是什么意思

- 传近网球是什么意思

- 传进来是什么意思

- 传远网球是什么意思

- 传述是什么意思

- 传述解说是什么意思

- 传送是什么意思

- 传送带是什么意思

- 传送带流水法是什么意思

- 传送带清粪鸡笼是什么意思