巴豆

常绿灌木或小乔木。中医学上以种子入药,性热、味辛,主治寒结便秘,腹水肿胀,痰阻喉痹等症。有大毒。例同上。

〗。

〗。

亦稱“巴菽”、“剛子”、“老陽子”。大戟科植物巴豆的種實。以其出巴蜀,而形如菽豆,故名。橢圓形或卵形。灰棕色至棕色,微粗糙,有縱紋。外殼堅脆,内有種粒三至四枚。主治胃腸寒稹停滯,胸腹脹滿疼痛,水腫,瘡瘍疔毒。始載於秦漢典籍。《神農本草經·下經·巴豆》:“主傷寒温瘧寒熱,破癥瘕,結聚,堅積,留飲痰癖……一名巴菽,生川谷。”明·李時珍《本草綱目·木二·巴豆》:“〔釋名〕巴菽,剛子,老陽子。”清·汪訒庵《本草易讀·巴豆》:“小兒痰喘,巴豆一粒,杵爛,綿包塞鼻,男左女右,痰即下。”

巴豆bā dòu

旧时扬州市井谓帕子。语见胡朴安《中华全国风俗志》下编:“谓帕曰巴豆。”

巴豆fructus crotonis

攻下药。出《神农本草经》。见《肘后备急方》。又名刚子、毒鱼子。为大戟科植物巴豆Croton tiglium L.的干燥成熟果实。用时去果壳, 或取净仁研捣如泥, 压榨去油, 至松散不粘结为巴豆霜用。主产华东、华中、西南等地。辛、热、有大毒。入胃、大肠经。功能峻下寒积, 逐水消肿, 祛痰, 蚀疮。主治: ❶马七结, 与五灵脂、牵牛子、甘遂配伍,如马价丸。

❷寒食积滞, 粪便秘结, 与大黄、干姜配伍, 如三物备急丸(《金匮要略》)。

❸痰壅咽喉, 气急喘促, 与胆南星配伍。

❹马水疔疮, 与乌头、沥青、血竭、红娘子配伍为末, 防风汤洗净贴之, 如乌金膏。

❺牛、马疥疮, 与腻粉为末, 麻油调涂。巴豆生用泻下峻猛, 入汤宜用巴豆霜。牛、马3~6克; 猪、羊0.6~1克。孕畜忌用。畏牵牛子。种仁含巴豆油(croton oil)。其中含巴豆油酸(crotonic acid)、巴豆酸(tiglic acid)、亚油酸、花生酸等的甘油酯,以及巴豆醇二酯、去氧巴豆醇三酯等。还含蛋白质, 内含巴豆毒素(crotin)。又含巴豆甙、氨基酸等。巴豆油对皮肤及粘膜均有极强的刺激作用。外用可引起皮肤发红、发泡甚至坏死。巴豆油对小鼠有致癌或促进致癌物质产生肿瘤的作用。巴豆毒素系原浆毒, 能引起局部细胞坏死, 溶解红细胞。

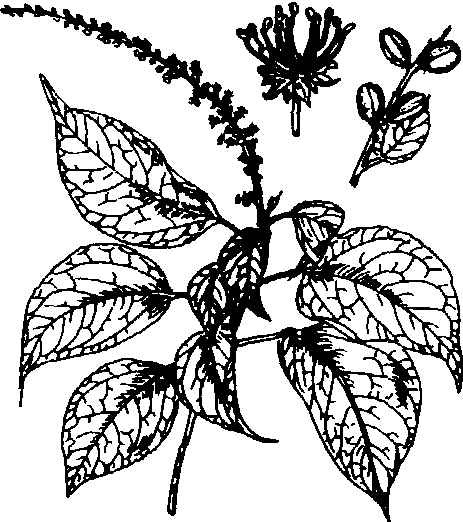

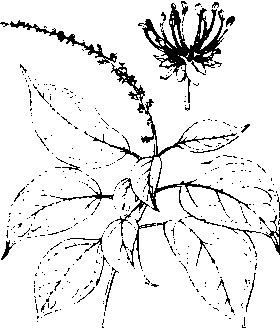

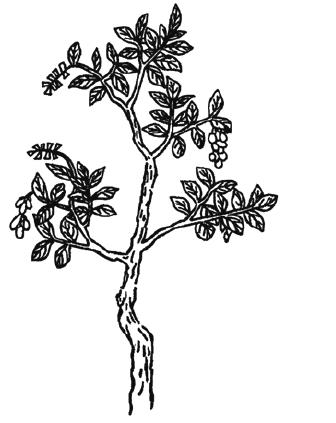

巴豆purging berry croton

Croton tiglium,别名猛子仁、巴果、老阳子。大戟科巴豆属常绿灌木或小乔木。染色体数2n= 2x= 20。高2~7m。幼枝被稀疏星状毛。叶互生,卵形至长圆状卵形,长5~15cm,3出脉。花小,单性同株,顶生总状花序,雌花在下,雄花在上,花期3~5月。蒴果长圆状,白色,果期9~11月。产中国长江流域及其以南地区,四川广为栽培;印度、菲律宾及日本也有分布。喜温暖向阳。要求土壤肥沃、排水良好。播种、扦插或分株繁殖。种子熟后易自行散落,应及时采收。适于四旁绿化或园林中栽植。种子含油50%以上,可供工业或药用,果实及根、叶均可入药。

巴豆

药名。出 《神农本草经》。又名刚子、江子、巴果、双眼龙。为大戟科植物巴豆Cro-ton tigliumL.的种子。产广东、广西、福建、台湾、四川、云南、湖北。辛,热,有大毒。入胃、大肠经。泻下寒积,逐痰,行水,杀虫。

❶治寒积停滞,胸腹胀满急痛,大便不通,痰饮,水肿,腹水,癫痫,痴狂。内服: 巴豆榨去油取霜用,每次30~90mg,入丸、散。

❷治泻痢,巴豆炒焦至内外黑透,研末,蜂蜡为丸,每丸含巴豆75mg,成人每次服4丸,每日一至三次,空腹服用。

❸治白喉,巴豆仁与朱砂同研贴眉心; 恶疮,疥癣,研末涂或以纱布包擦患处。孕妇忌服。不宜与牵牛子同用。巴豆油中含巴豆醇二酯十余种,去氧巴豆醇三酯多种,以及巴豆酸 (Tiglic acid)、巴豆油酸 (Crotonic acid)、亚油酸、花生酸等的甘油酯。还含蛋白质,内有巴豆毒素 (Crotin)。又含巴豆苷、氨基酸等。巴豆油对皮肤及黏膜均有极强的刺激作用,服半滴至一滴,口腔及胃黏膜即有烧灼感,呕吐,多次大量水泻,伴有剧烈腹痛,产生严重的胃肠炎。服巴豆油1g,可中毒致死。外用可引起皮肤发红、发疱甚至坏死。巴豆油乳剂对感染乙型脑炎病毒的小鼠有保护作用。巴豆油对小鼠有致癌或促进致癌物质产生肿瘤的作用。煎剂或水浸剂对钉螺有杀灭作用。巴豆毒素系原浆毒,能引起局部细胞坏死,溶解红细胞。巴豆醇二酯有抗癌作用。

巴豆purging croton

Croton tiglium L.,大戟科,巴豆属。灌木或小乔木。分布于浙江、江苏、福建、台湾、湖南、湖北、四川、贵州、云南、广东、广西等省区;也见于越南、印度、马来西亚。幼枝疏被星状毛。单叶互生,卵形至矩圆状卵形,叶缘有疏锯齿,齿间有腺体,两面疏被星状毛,基部近叶柄两侧各有1无柄腺体。总状花序;雌雄同序,花序上部为雄花,下部为雌花;雄花萼片与花瓣各5枚,雄蕊多数,蜜腺与萼片对生;雌花萼片5枚,无花瓣,子房上位,3室。蒴果长圆筒形,密被星状毛。野生或栽培。种子油供工业用或药用作泻剂,外用治恶疮疥癣,对蚜虫、水稻螟虫及其他鳞翅目有强烈的触杀作用。根、叶药用,治风湿骨痛及疮毒,或作杀虫剂。有毒成分为巴豆脂,含量30%~40%,是一种黄褐色黏性液体,味辣有臭,不溶于水,溶于有机溶剂。

巴豆

巴豆

较常用川产道地中药材,大戟科多年生常绿灌木或小乔木巴豆的干燥成熟果实。又称双眼龙、猛子、江子。始载于 《神农本草经》。性热,味辛,有大毒,具有破积、逐水、退肿、祛痰等功效。在四川从梁代开始由野生变家种,产量居全国之首。中华人民共和国成立前最高年产400吨,建国后最高年产750吨,常年产量300吨左右。主产于长宁、江安、宜宾、万县、重庆等地。种子饱满,种仁色黄白者为佳。种仁含脂肪,有大毒,炮制后方可药用。多作中成药原料。

巴豆

大戟科灌木或小乔木。又称猛子仁、老阳子。高达3m。嫩枝疏被星状毛,后脱落。单叶互生,质薄,卵形或椭圆形,长5~12cm,宽3~7cm,先端渐尖,基部近圆或宽楔形。雌雄同株,花序顶生,长8~20cm。雄花花瓣长圆,长2mm,雌花无花瓣。花柱2深裂,6分枝。蒴果倒卵形,种子长圆,背面稍凸,径6~7mm。花期4~6月,果期9~10月。产长江以南各省区。种子含巴豆油34%~57%,药用,有剧毒。种子、根、叶可入药或作杀虫剂。巴豆属世界750种,分布于热带、亚热带。中国产19种。

巴豆bā dòu

《本草纲目》木部第35卷巴豆(297)。药名。

【基原】为大戟科植物巴豆Croton tiglium L.的种子。

【别名】巴菽(《本经》),刚子(《雷公炮制论》),江子(《瑞竹堂经验方》),老阳子(《本草纲目》),双眼龙(《岭南采药录》),猛子仁(《中国药植志》),巴果(《中药形性经验鉴别法》),巴米(《药材资料汇编》),双眼虾、红子仁、豆贡(《南宁市药物志》),毒鱼子、銮豆、贡仔(《中药志》),八百九(《广西中药志》),大叶双眼龙、巴仁、芒子(广州部队《常用中草药手册》)。

【性味】辛,热,有毒。

❶《本经》:“味辛,温。”

❷《吴普本草》:“神农、岐伯、桐君:辛,有毒。黄帝:甘,有毒。”

❸《医学启源》:“性热,味苦。”

❹《医林纂要》:“辛咸,热,毒。”

【归经】入胃、大肠经。

❶《雷公炮制药性解》:“入脾、胃、大肠三经。”

❷《本草再新》:“入肝、肾二经。”

【功用主治】泻寒积,通关窍,逐痰,行水,杀虫。治冷积凝滞,胸腹胀满急痛,血瘕,痰癖,泻痢,水肿,外用治喉风,喉痹,恶疮疥癣。

❶《本经》:“主伤寒温疟寒热,破癥瘕结聚坚积,留饮痰癖,大腹水肿。荡练五脏六腑,开通闭塞,利水谷道。去恶肉。”

❷《别录》:“疗女子月闭,烂胎,金疮脓血不利,丈夫阴𤻊,杀斑蝥毒。”

❸《药性论》:“主破心腹积聚结气,治十种水肿,痿痹,大腹。”

❹《本草拾遗》:“主癥癖,痃气,痞满,腹内积聚,冷气血块,宿食不消,痰饮吐水。”

❺《日华子本草》:“通宣一切病,泄壅滞,除风补劳,健脾开胃,消痰破血,排脓消肿毒,杀腹藏虫。治恶疮息肉及疥癞疔肿。”

❻《医学启源》:“导气消积,去脏腑停寒,消化寒冻及生冷硬物所伤,去胃中寒湿。”

❼《汤液本草》:“可以通畅,可以止泄。”

【用法用量】内服:入丸、散,半分至一分(用巴豆霜)。外用:绵裹塞耳鼻,捣膏涂或以绢包擦患处。

巴豆bādòu

中药名。出《神农本草经》。别名江子、巴果、芒子。为大戟科植物巴豆Croton tiglium L. 的种子。产于广东、广西、福建、台湾、四川、云南、湖北。辛, 热, 有大毒。入胃、大肠经。泻下寒积, 逐痰行水。治寒积停滞,便秘, 胸腹胀满急痛, 痰饮, 水肿, 腹水。内服: 巴豆霜, 每次0. 1 ~0. 3 克, 入丸、散用。外治白喉, 巴豆仁与朱砂同研, 贴眉心; 恶疮, 疥, 癣, 研末涂或以纱布包擦。孕妇忌服。反牵牛子。本品含巴豆油, 油中含具泻下作用和致癌活性的巴豆醇二酯10 余种, 去氧巴豆醇三酯多种。还含蛋白质(内有巴豆毒素)、巴豆苷、氨基酸等。巴豆油对皮肤及黏膜有极强的刺激作用。服半至一滴口腔及胃黏膜即有烧灼感, 并引起呕吐,多次大量可致水泻, 伴剧烈腹痛, 产生严重胃肠炎, 服绿豆汤可缓解。外用可引起皮肤发红、发泡, 甚至坏死。对小鼠有致癌或促进致癌物质的作用。巴豆油乳剂对感染乙型脑炎病毒的小鼠有保护作用。

巴豆

巴豆

巴豆,又名巴菽、刚子、江子、巴果、老阳子。始载于《神农本草经》。为大戟科植物巴豆 Croton tigliumL.的种子。秋季果实成熟,果皮未开裂时,分批采摘,除去残枝落叶,堆放2~3天,发汗,使其外壳变色后,摊开,晾干,除去果壳,取出种子,晒干或烘干。

果实呈卵圆形,略扁,一般具三棱,长1.8~2.2cm,直径1.4~2cm,表面黄棕色,粗糙,有纵线6条,极少有8条,一端平截,一端有果柄残痕。去掉果壳后,有3室,每室含种子1粒。种子呈略扁的椭圆形,背面隆起,长1.2~1.5cm,直径7~9mm,在一端有小点状的种脐及细小突起的种阜,另一端有圆点状合点,在种脐与合点之间有一条明显隆起的种脊。种皮薄而坚脆,淡棕色,种仁黄白色,富油质。气微,味辛辣。产于福建、广西、广东、四川、云南、台湾、湖南、湖北等省区。

本品味辛,性热。有大毒。归胃、大肠经。功能峻下寒积,逐水攻痰,并能蚀疮杀虫。主治寒积停滞之大便不通,胸腹急痛,癥瘕癖积,水肿腹满,痰壅喘逆,喉痹,及痈疽、癣疮等证。巴豆辛热,温通峻下,能荡涤肠胃一切有形积滞以通闭塞,故张洁古誉其为“斩关夺门之将”。凡寒积停滞,大便秘结,卒然胸腹胀满疼痛,急需温下者,常用本品与大黄、干姜配用,如《金匮要略》三物备急丸;或与杏仁裹绵捶碎,用热汤捻取汁服亦可,方如《外台秘要》走马汤。其治水肿臌胀,则取其峻泻逐水以消肿除满之功。如《补缺肘后方》用巴豆、杏仁炙黄,服小豆大一丸。近用治肝硬化腹水亦效。治痞结癥瘕,《海上方》用巴豆去油,与红曲、小麦麸研末为丸服。治痰壅喘逆,喉风,喉痹,能劫痰开痹。如《伤寒论》白散,用本品配贝母、桔梗治寒实结胸,痰涎壅盛,呼吸困难,及肺痈咳嗽胸痛,痰多腥臭,药后可吐泻痰涎而获效。用巴豆霜与硼砂、杏仁、猪牙皂同为丸服,可治痰哮。将巴豆略捶破与白矾同炒,侯矾枯,去巴豆不用,研矾为细末,开水调服或吹喉,可治急性喉痹。其攻泻劫痰之功,还用于治疗痰迷心窍,癫痫痴狂,可与硃砂、牛黄配用。巴豆虽为峻烈泻下药,但亦可施用于久利泄泻、时愈时发之证,故王好古谓其“可以通肠,可以止泻”。李时珍用蜡裹巴豆吞服,施治冷积凝滞所致之泄痢诸病,确有显效,遂赞其言为“发千古之秘”。现代临床亦有用巴豆仁炒至内外黑透,研如泥状,蜂蜡溶化和丸,治疗急、慢性肠炎及慢性痢疾取效者。巴豆外用,可治癣疮,以巴豆仁杵如泥,加雄黄粉适量,和匀,用纱布三、四层包擦患处,可杀虫止痒; 治疗痈疽脓成未溃,如验方咬头膏以本品配乳香、没药、木鳖子等药制成膏剂,外贴患处,可促使溃破; 痈疽溃后,腐肉不落,单用巴豆炒至烟尽研敷,以腐蚀恶肉。此外,治疗白喉,用巴豆仁与朱砂同研,用少许置膏药上贴印堂穴,约经8~12小时除去,局部可发生小水泡,有一定疗效。巴豆为辛热大毒之品,最易劫液伤阴,只可暂用。本品入药,多去油用霜,名巴豆霜。急治则生用,缓治则炒令烟尽色变紫黑用之,均可减低其毒性。内服,巴豆霜0.1~0.3g;多入丸、散剂用,一般不入汤剂。不可与牵牛子同用。老弱体虚及孕妇皆禁用,内服巴豆中毒,轻者可以温水洗胃,用黄连、黄柏或绿豆、黑豆煎水冷服,或食冷稀饭、冷牛奶、鸡蛋清等; 重者应中西医结合抢救。

实验研究: 巴豆种子含巴豆油34~57%,其中含巴豆油酸、巴豆酸以及由棕榈酸、硬脂酸、油酸、巴豆油酸、巴豆酸等所成的甘油酯。油中尚含十余种巴豆醇二酯和多种巴豆醇三脂,都有不同程度的促致癌作用。种子还含一种毒性球蛋白巴豆毒素、以及巴豆甙、生物碱、β-谷甾醇等。

巴豆油外用对皮肤有刺激作用,可引起发红,并可发展为脓疱甚至坏死。口服0.5~1滴可产生严重口腔刺激症状及胃肠炎,口腔及胃粘膜烧灼感及呕吐,短时内可有多次大量水泻并伴有剧烈腹痛和里急后重。口服巴豆油20滴可致死。极小剂量巴豆油对动物有镇痛作用。对感染流行性乙型脑炎病毒的小鼠,巴豆油能降低其死亡率并使生存时间延长。巴豆油、巴豆树脂和巴豆醇酯类有弱的致肿瘤活性,能促发其它化学致癌剂的致癌作用,巴豆树脂的致癌作用比巴豆油强,十四烷酰巴豆醇的乙酸酯及有关的巴豆醇酯类能促进小鼠皮肤增生,巴豆醇酯C能改变小鼠胚胎纤维母细胞膜的结构和通透性。这些变化都可能与促使肿瘤的发生有关。此外,巴豆油和巴豆醇都证明有免疫抑制作用,这也可能是促使肿瘤产生的原因之一。但是,巴豆油所含的巴豆醇二酯对小鼠P-388型淋巴细胞性白血症有一定的抑制作用,其抗癌作用可能与其抑制脱氧核酸合成有关。巴豆浸出液能杀灭钉螺。

巴豆

本品为大戟科植物巴豆Croton tigtium L.的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,晒干。

果实呈卵圆形,与蓖麻果相似,长2—2.5cm,直径1~2cm。外皮灰黄色或棕色,略粗糙有微凸起的纵纹,顶端有深色的合点,底部有疙瘩状种阜,由合点到底部有一条突起的种脊。皮薄,破开内面灰白色;子仁黄白色,双合,形如花生仁,油性很大,仁外面包有一层薄膜。无臭,味辛辣,有毒。

少阴人药。功能为通脾之关格。用于便秘,诸疮,积聚,下死胎等证。《东医寿世保元》巴豆丹,巴豆一粒温水服,可通利大便,治便秘,巴豆全粒下利,半粒化积;《四象新编》巴豆膏,巴豆去壳炒火烟断变捣烂为膏附患处,治诸疮。

巴豆

蒙古名丹如格。为大戟科植物巴豆(Croton tigliumL.)的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,堆置2~3天,摊开,干燥。

炮制:取净巴豆仁,碾成细末或捣烂如泥,压榨去油,至松散成粉不再粘结成饼。或取净巴豆仁研细后,测定脂肪油含量,加适量的淀粉,混匀,使含油量为18—20%。

本品味辛,性重,濇、平,有大毒。峻下积滞,逐水消肿。功能为祛巴达干病、消肿。用于

❶痈肿:与姜黄,雄黄配用。

❷祛巴达干,胸腹胀满:与狼毒,藜芦等配伍,制成巴札格—日勒布用。

❸癫狂:制成癫狂攻泻剂用。

❹水肿:与硇砂,海金沙等配伍,制成水肿泻下剂用。

❺粘性肠痧、粘性刺痛、颈项强直、炭疽等:与朱砂、牛黄、麝香、黄连等配伍,制成五味朱砂散用。年老体弱者和孕妇忌用。

巴豆旦若

本品为大戟科植物巴豆Croton tiglium L.的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,堆置2—3天,摊开,干燥。味辛、苦,性温。有大毒。功能泻下。主要适用于吐法之各种培根病,合并症、聚合症。本品与中尼大戟、乳香等配伍,制成三味巴豆散,主治水肿。本品与中尼大戟、车前子、大黄等配伍,制成十六味巴豆散,主治浮肿。本品与腊肠果、诃子、车前子等配伍,制成八味巴豆散,主治体腔创伤。

巴豆

巴豆,维吾尔药物名旦德,别名艾比 萨拉厅、吐胡米 比旦吉尔、加马里 库台。为大戟科植物巴豆Croton tiglium L.的种子。我国产于福建、广西、广东、四川、云南、台湾、湖南、湖北等省区,国外印度、孟加拉国、缅甸、斯里兰卡等地亦有分布。

本品性四级干热,味辛,有毒。功能生干生热,清除异常黏液质或异常黑胆质,祛寒消肿,消炎止痛,安神固发等。主治湿寒性或异常黏液质性或异常黑胆质性疾病,如寒性炎肿,小关节疼痛,神经性斑秃等。内服62 mg—125mg,外用适量。本品有剧毒,对热性气质者和体弱者有害,故要去掉外皮,剥开种子去掉胚芽后用洋茴香、西黄耆胶、淀粉、玫瑰叶、西红花等炮制去毒后使用。本品可入汤剂、糖浆剂、敷剂、油剂等制剂。

巴豆

croton (Croton tiglium)

- 冷库的消毒是什么意思

- 冷库运转操作热的计算是什么意思

- 冷库隔汽层设计是什么意思

- 冷库面积是什么意思

- 冷战是什么意思

- 冷挤压模材料的选择是什么意思

- 冷挤模是什么意思

- 冷收缩和解冻僵直收缩是什么意思

- 冷杉油是什么意思

- 冷杉香脂是什么意思

- 冷模钢是什么意思

- 冷水江市是什么意思

- 冷水花是什么意思

- 冷泉亭(1)是什么意思

- 冷混合发用调理剂是什么意思

- 冷热缸是什么意思

- 冷球蛋白血症型肾损害是什么意思

- 冷藏运输工具的检查、维护和管理是什么意思

- 冷藏运输设备是什么意思

- 冷轧是什么意思

- 冷轧带肋钢筋是什么意思

- 冷轧带钢生产的工艺流程是什么意思

- 冷轧带钢轧制退火酸洗平整连续生产线是什么意思

- 冷轧润滑油是什么意思

- 冷镦模是什么意思

- 冷镦模材料的选择是什么意思

- 冷霜是什么意思

- 冷食品涂布剂是什么意思

- 冻伤是什么意思

- 冻伤(冻僵)是什么意思

- 冻伤引起的骨与关节改变是什么意思

- 冻僵是什么意思

- 冻干人凝血酶原复合物是什么意思

- 冻干人凝血酶原复合物是什么意思

- 冻干人纤维蛋白原是什么意思

- 冻干人纤维蛋白原是什么意思

- 冻干人纤维蛋白原是什么意思

- 冻干健康人血浆是什么意思

- 冻干卡介苗是什么意思

- 冻干布氏杆菌活菌苗是什么意思

- 冻干麻疹减毒活疫苗是什么意思

- 冻干鼠疫活菌苗是什么意思

- 冻点的测定是什么意思

- 冻疮是什么意思

- 冻疮是什么意思

- 冻疮是什么意思

- 冻疮是什么意思

- 冻疮药水是什么意思

- 冻硝是什么意思

- 冻结法是什么意思

- 冻肉切块机是什么意思

- 冻肉的卫生检验是什么意思

- 净是什么意思

- 净产值是什么意思

- 净价法是什么意思

- 净司他丁是什么意思

- 净司他丁替马拉美是什么意思

- 净含量是什么意思

- 净月潭是什么意思

- 净现值法是什么意思