回纥

回纥

唐玄宗开元、天宝年间,唐王朝虽然在经济上空前繁荣,但唐玄宗沉湎酒色,荒于国事,委任李林甫、杨国忠之流为宰相,掌握权柄,把持国政,政治日趋腐败,阶级矛盾加剧。加之统治集团穷兵黩武,对外战争连年不断,抓丁拉夫,远戍边地充当炮灰,给人民造成了沉重灾难和极大痛苦。本诗就是写征人远戍边地征战,杳无音信,久久不归,给留在家里的少妇带来相思之苦。

“曾闻瀚海使难通,幽闺少妇罢裁缝。”瀚海,唐代是蒙古高原大沙漠以北及其迤西(今准噶尔盆地一带)广大地区的泛称。是当时少数民族居住的地区,是征人被征戍之地,也是征战的对象。陈琳在《饮马长城窟行》里说:“边城多健少,内舍多寡妇。”与这里所写的颇为相似。征人被征戍边地后,家里撇下了孤苦伶仃的妻子。丈夫思念妻子,妻子思念丈夫,彼此相思之苦是可想而知的。诗人开头就写边地使者难以通消息。使者尚且不能通消息,一般的戍卒就更可想而知了。正因为久戍不归,音讯皆无,在家的妻子心绪不佳,百无聊赖,竟把缝制衣服的事都抛在一边了。不仅如此,她浮想联翩,立即想到远戍边庭的丈夫征战之苦。不禁使人想到高适《燕歌行》所写“山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。”“战士军前半生死”,“孤城落日斗兵稀。”“铁衣远戍辛勤久,玉筋应啼别离后。”“边庭飘摇那可度,绝域苍茫无所有!杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。”边庭萧条,战斗激烈,生死难测。她想到这些,怎能有心 “对镜治愁容”! “女为悦己者容”。丈夫远戍不归,存亡难测,又为谁去对镜修饰打扮呢!古人写思妇思夫之愁绪,多用此法。诸如徐干《室思诗》: “人离皆复会,君独无返期。自君之出矣,明镜暗不治。”《情诗》又写道: “君行殊不返,我饰为谁容。薰阖不用,镜匣上尘生。”诗人用不能 “对镜治愁容”,来表现她绵绵不断的忧思和哀愁,远比直接陈述其哀愁要生动形象得多。“久戍人将老,须臾变作白头翁。”这是就其远戍的丈夫而言。她思念丈夫,丈夫同样思念她。“须臾变作白头翁”,不只是说远戍之久,“十五从军征,八十始得归”;而是 “思君令人老”所致。这就把愁思深淋漓尽致地表达出来。

全诗通过少妇对远征边庭的丈夫,杳无音信,痛苦思念的叙写,揭露了统治者穷兵黩武,给人民带来夫妻离散的痛苦。

作者对少妇思夫的叙写,不作面面俱到的描绘,只抓住“罢裁缝”和不治“愁容”两个典型细节的描写,就把她深深的忧思和满腹哀愁淋漓尽致地表达出来。发人联想,启人深思。

回纥huíhé

我国古代民族,主要分布在今鄂尔浑河流域。唐时曾建立回纥政权。曾改称回鹘(hú)。

回纥huíhé

〈名〉我国古代的少数民族,分布在今鄂尔浑河流域。

回合;回纥

◉ 回合huíhé 名 旧小说中描写武将交锋时,一方用兵器攻击一次而另一方用兵器招架一次叫一个“回合”。现也指双方较量一次。〈例〉两个人战了一百个~,直到日落时分,仍不分胜负/ 经过这个~的斗争,老支书巴雅尔才终于看清楚了朗布的一些眉目。

◉ 回纥Huíhé 名 也叫“回鹘”。我国古代民族。主要分布在今鄂尔浑河流域。唐时回纥族曾建立回纥政权。〈例〉唐开成五年(840年),~被黠戛斯所灭。.jpg) 纥,这里不读ɡē。

纥,这里不读ɡē。

回纥【同义】总目录

回纥花门

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

回纥

❶源于高车的袁纥(十姓回纥)和护骨(九姓乌古斯)。形成于隋末唐初。原居娑陵水(今蒙古高原北部色椤格河)。臣属于东突厥汗国。后联合他部,于唐天宝元年(742)击灭突厥汗国。三年(744),首领骨力裴罗自立为“毗伽阙可汗”,创建回纥汗国。唐朝封其为“怀仁可汗”。助唐平定“安史之乱”,与唐朝开展绢马贸易。9世纪初统一西域,进入了全盛时期。疆域东起辽东,西至中亚,北至贝加尔湖,南达长城。贞元四年(788),回纥可汗遣使请求将族名改为“回鹘”,取其“回旋轻捷如鹘”之意,此后的历史即以“回鹘”出现。

❷见“维吾尔族”。

回纥

中国古代北方与西北民族名、政权名,与春秋时的狄和汉魏时的丁零有渊源关系。北魏时称“袁纥”,属铁勒东支诸氏族之一,隋代称“韦纥”,活动范围由鄂尔浑河、色楞格河流域迁至土拉河北。605—618年,趁西突厥被隋王朝打败,联合土拉河北其他铁勒部众反抗西突厥,成立同盟,总称回纥。629年,与唐、薛延陀联合攻灭东突厥。646年,助唐灭薛延陀,唐于回纥住地设置瀚海都督府。656年,出骑兵5万助唐灭西突厥。744年,得唐相助,灭后起的东突厥,从此建立起回纥汗国,大致继承了原东、西突厥的疆域。与唐关系密切,两次助唐平定安史之乱,唐三次与其和亲。有文字,为突厥文和粟特文。原信萨满教,后改信从唐传去的摩尼教。遇丧事整面,逢大典拜狼旗。788年改称为回鹘。840年左右,因内乱和天灾疫疾,被黠戛斯所破,一部分南下依附唐朝,余众分3支向西北迁徙,与原住在河西和西域的同族人相汇合,先后建立起高昌回鹘、河西回鹘和喀喇汗王朝3个政府。

回纥

古族名。北魏时称“袁纥”,为当时铁勒东支诸氏族之一。游牧于鄂尔浑河和色楞格河流域。隋时改称“韦纥”,迁至土拉河北。大业(605—618)年间因反抗西突厥统治者的压迫,联合附近仆固、同罗、拔野古等部落,成立同盟, 总称回纥。唐贞观三年(629)助唐灭东突厥。二十年助唐灭薛延陀, 唐朝即以漠北地区置回纥瀚海都督府。显庆元年(656)助唐灭西突厥。天宝三载(744)得唐朝助力,再灭后起的东突厥,建牙鄂尔浑河流域上游于都斤山,仍以游牧为生。辖境东起大兴安岭,西至阿尔泰山,南界河套, 北抵贝加尔湖。有文字(突厥文、粟特文)。两次助唐平定安史之乱, 唐三次以公主嫁回纥可汗。贞元四年(788)自请改称回鹘。开成五年(840)为叶尼塞河上游的黠戛斯人所破,余众分三支西迁,和原住在河西和西域的同族人相汇合而分为河西回鹘(或甘州回鹘)、高昌回鹘(或西州回鹘)和喀喇汗王朝(即黑汗王朝,或葱岭西回鹘)。

回纥

中国古族名。北魏时,东部铁勒的袁纥部落游牧于鄂尔浑河和色楞格河流域。隋称韦纥。大业元年(605),因反抗突厥的压迫,与仆固、同罗、拔野古等成立联盟,总称回纥。唐天宝三载(744),破东突厥,建政权于鄂尔浑河流域,民众仍以游牧为主。辖境东起兴安岭,西至阿尔泰山,最盛时曾达中亚费尔干纳盆地。草原丝绸之路贯通其境。有文字。曾助唐朝平定安史之乱,进一步密切了相互之间的关系。唐贞元四年(788 ),自请改称回鹘。

回纥Huihe

又作回鹘, 中国古代民族名。维吾尔族祖先, 后亦为以回纥族为核心建立于漠北的游牧汗国名。西汉前,回纥是个逐水草而居的游牧部落。隋至唐初, 居住在娑陵水 (今蒙古色楞河) 侧。隋大业元年 (605) 实行君长世袭制, 势力渐强。隋末唐初,役属于突厥。唐贞观四年 (630), 唐灭东突厥前汗国后, 回纥遂与薛延陀族并称雄于漠北, 势力逐渐向南发展, 与唐接触较多。贞观二十年 (646), 助唐灭薛延陀, 并其部落, 兼有其地。次年, 唐册封回纥可汗吐迷度为瀚海都督府都督。8世纪中期,其君长骨力裴罗统一回纥各部, 自为可汗, 受唐册封, 号 “怀仁可汗”,控制着东到黑龙江上游,西到阿尔泰山的广大地区, 一直到开成五年 (840) 前后, 回鹘 (788年更名) 可汗被黠戛斯所杀, 汗国瓦解, 诸部离散, 其中一部分南下降唐, 其余西迁。西迁的一支迁到了西州(今新疆吐鲁番), 一支迁到河西走廊一带, 一支迁到葱岭及其以西的地方。唐安史之乱时, 回纥曾两次派兵助唐平乱,唐先后三次把公主嫁与回纥可汗为妻。唐后期与回纥贸易往来较多, 以绢茶易回纥的马匹与皮毛。不少回纥人滞留内地经商,仅长安城就有千余人。在唐先进文明的影响下,回纥的经济文化有很大发展,他们已从事农耕, 并创制了回鹘文。

回纥

中国古代北方民族。其起源可以追溯至纪元前的赤狄、丁零。秦汉以后原分布在今贝加尔湖一带的一部分丁零人南迁,留在漠北的大部分丁零人在《晋书》中称为 “敕勒”,《魏书》 作 “勑勒”,《隋书》 作 “铁勒”。因其“俗多乘高轮车”,又称“高车”部。隋朝时,回纥被称为韦纥,作为铁勒的一支,与仆骨、同罗、拔也古、覆罗等部相邻,分布于独洛河 (今蒙古国土拉河)北,归附于东突厥。其南为铁勒薛延陀部。当时,东突厥败亡,在漠北地区,新建的薛延陀和回纥最为雄强。贞观二十年,回纥乘薛延陀发生内乱及被唐军讨伐之机,联合各部攻灭薛延陀,占有其土地和部众。回纥首领吐迷度自称可汗,要求归附于唐。唐玄宗天宝三年(744年),回纥乘后突厥内乱,联合其他部落消灭了后突厥政权,占领其故地。唐封回纥首领为怀仁可汗。辖境东起兴安岭,西至阿尔泰山,最盛时曾达中亚费尔干纳盆地。回纥的政权组织形式及经济情况等都与突厥相同,因受唐影响,也采用了若干唐朝官制。曾助唐平定安史之乱,密切了与唐联系。贞元四年(788年),自请改称回鹘(gǔ),取义为“回旋轻捷如鹘”。开成五年(840年),为黠戛斯所破。部众分三支西迁:一支迁至吐鲁番盆地,称高昌回鹘或西州回鹘;一支迁至葱岭西楚河一带,为葱岭西回纥;一支迁至河西走廊,称河西回鹘。

回纥

中国古代北方民族的名称。源于高车的袁纥(On Uigur即“十姓回纥”)和护骨(huguz,后称“九姓乌古斯”,即Toguz Uguz),形成于隋末唐初,原居娑陵水上(今蒙古高原北部的色楞格河),臣属于东突厥汗国,东突厥汗国经常征集其兵马东征西讨。后与薛延陀联合,击灭东突厥汗国,薛延陀汗国建立后,又归属于薛延陀。贞观二十一年(公元647年),首领吐迷度助唐击灭薛延陀汗国,率领九姓铁勒的其余各部归唐,唐在其地设瀚海都督府,即以吐迷度为都督。其子婆闰继位后,曾率部众助唐平息西突厥阿史那贺鲁的叛乱。东突厥汗国复兴后,一部分回纥受其奴役,另一部分回纥迁居甘州(今甘肃张掖市)和凉州(今甘肃武威市)之间游牧,成为此后甘州回鹘的祖先。唐玄宗天宝元年(公元742年),回纥联合拔悉蜜、葛逻禄二部,击灭东突厥汗国,支持拔悉蜜的首领建立拔悉蜜汗国。天宝三载(公元744年),首领骨力裴罗率众击灭拔悉蜜汗国,征服葛逻禄部,统一蒙古高原,自立为“毗伽阙可汗”,创建了回纥汗国。骨力裴罗遣使入唐,唐玄宗册封他为“怀仁可汗”,从此形成了唐朝皇帝册封回纥可汗的制度。唐朝发生“安史之乱”,回纥的葛勒可汗磨延啜出兵助唐平乱,先后收复长安和洛阳;唐肃宗将小女儿宁国公主嫁给他为妻,从此回纥与唐朝建立了“甥舅姻亲关系”。与唐开展绢马贸易,经济因而大为发展。8世纪末,吐蕃攻陷唐朝的安西和北庭两大都护府。回纥出兵击败吐蕃,于9世纪初统一了西域,从而使回纥汗国进入了全盛时期,其疆域东起辽东,西至中亚,北至贝加尔湖,南至长城。元和四年(公元809年),保义可汗遣使唐朝,要求将“回纥”改译为“回鹘”,取其族人“回旋轻捷如鹘”的意思。一说改变译名的事发生在贞元四年(公元788年)。此后的历史即以“回鹘”的译名出现。

回纥hui he

Huihe (an ancient nationality in China)

回纥

古族名。先世为丁零、狄、北魏时的袁纥、隋时的韦纥、乌纥。原为铁勒之一部。游牧于色楞格河流域。公元7世纪时徙居于鄂尔浑河和土拉河流域,臣属于突厥帝国。隋大业(605—618)年间,因反抗西突厥的统治,联合仆固、同罗、拔野古等部落成立同盟,遂称回纥。唐贞观三年(629),助唐灭东突厥。二十年(646),其首领吐迷度助唐灭薛延陀,唐以其地置瀚海都督府,使隶燕然都护府管辖。显庆二年(657),再助唐灭西突厥。天宝三年(744),回纥药罗葛氏首领怀仁可汗骨力裴罗统一内外各部,藉唐助力,灭东突厥,徙牙于鄂尔浑河上游于都斤山斡耳朵八里,史称之为“回纥汗国”。其辖境东起大兴安岭,西至阿尔泰山,南界河套,北抵贝加尔湖。与唐往来密切,曾两度出兵助唐平定安史之乱。唐政府尝3次以公主嫁其可汗,以为羁縻。贞元四年(788),上书请改回纥为回鹘,取“回旋轻捷如鹘”之意。开成五年(840)左右,因天灾及内乱频生,势衰,为黠戛斯所破,国亡,部落溃散。其众除部分南徙内地外,余分三支西迁:一支奔河西走廊,一支奔安西,一支投葛逻禄,并与原住河西、西域的族人汇合,分别形成河西回鹘(甘州回鹘)、高昌回鹘(西州西鹘)和葱岭西回鹘(喀喇汗王朝)。部众西迁前,主要从事游牧,多大足羊和马。兼营狩猎贸易。推行封建制度,赋税属部,强令被征服部落人民缴纳租税,服无偿劳役。性好歌舞,有剺面之俗。信奉萨满教与摩尼教。崇拜狼。使用突厥文、粟特文。西迁后,转事农业,信奉佛教、景教和摩尼教。使用回鹘文。公元10世纪以后,逐渐皈依伊斯兰教。今新疆维吾尔族和甘肃等地裕固族,即其后裔与当地居民融合的产物。(表见上页)

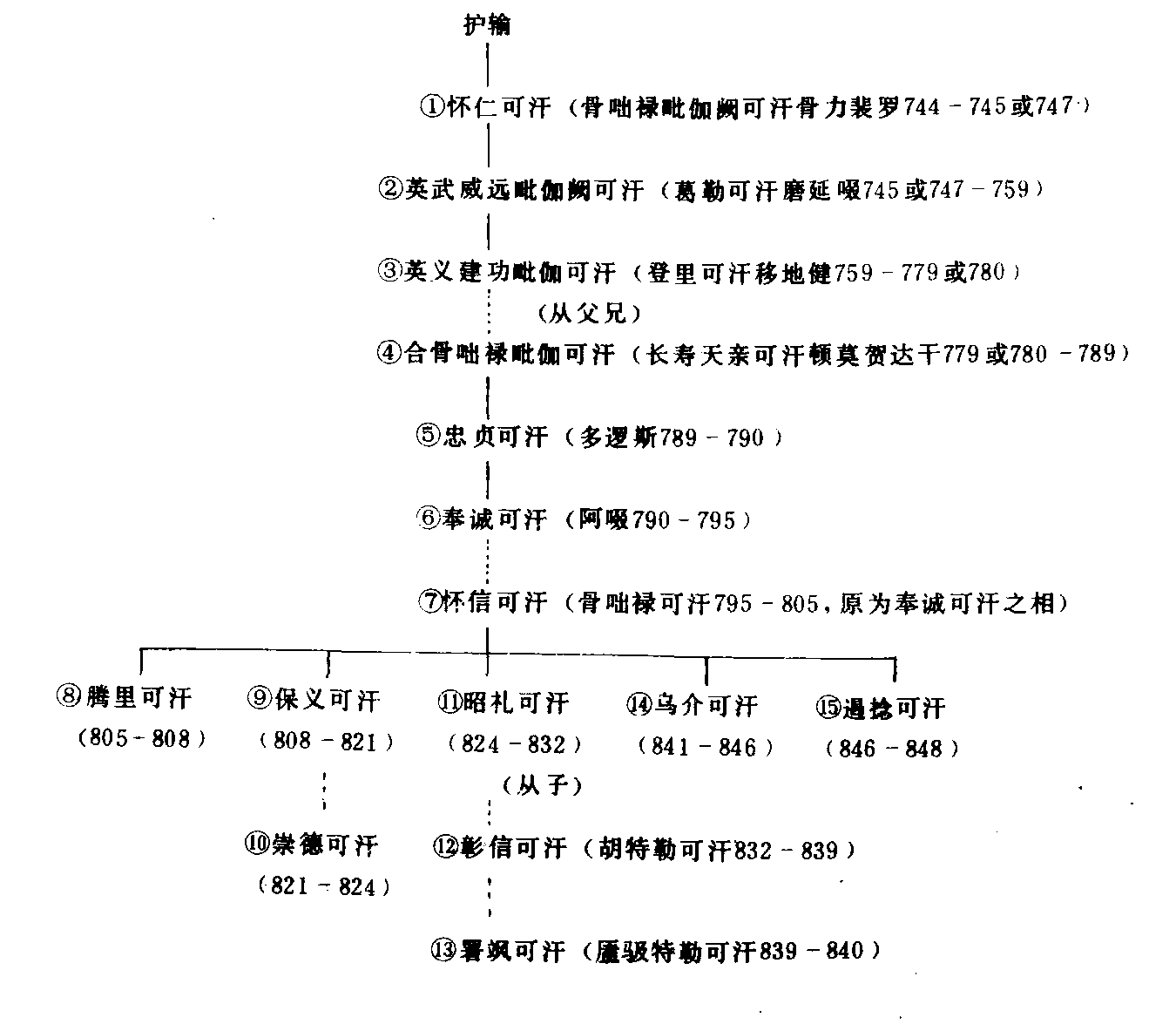

附:回纥诸可汗世系

回纥

古代北方民族。北魏时称“袁纥”,为当时铁勒东支诸氏族之一。游牧于鄂尔浑河和色楞格河流域。隋时改称“韦纥”,迁至土拉河北。大业年间(605—618)联合附近仆固、同罗、拔野古等部落,反抗西突厥统治者的压迫,总称回纥。唐贞观年间助唐灭东突厥和薛延陀,唐朝即以漠北地区置回纥瀚海都督府。此后,建牙于鄂尔浑河流域上游的于都斤山。以游牧为生。有突厥文和粟特文。两次助唐平定安史之乱,唐三次以公主嫁回纥可汗。贞元四年(788)自请改称回鹘。开成五年(840)为黠戛斯人所破,余众分别西迁。

回纥

古代北方民族。即回纥。

回纥回(迴)

古族名,后亦用为以回纥族为核心建立的游牧汗国名。原为铁勒诸部之一。隋时名韦纥,唐初名回纥或迴纥,德宗贞元四年(788)更名为回鹘。隋代至唐初,住在娑陵水(今色椤格河)侧,当时与薛延陀、仆骨(固)、同罗诸部均役属于突厥。回纥在菩萨为君长时期逐渐强大起来。贞观初,菩萨与薛延陀联合大破东突厥。贞观二十年(646)回纥等部又助唐灭薛延陀。唐以回纥部为翰海都督府,册封其君长吐迷度为都督。高宗时,后突厥兴起,回纥受其压迫而迁往甘(张掖)、凉(武威)之间。天宝三年(744)后突厥因内乱,被回纥等部乘机攻灭。回纥君长骨力裴罗自称骨咄禄毗伽阙可汗,建政权于今鄂尔浑河流域,辖境东至今兴安岭,西至阿尔泰山。唐封之为怀仁可汗。回纥行政组织基本沿用突厥制度,间或也采用唐制。居民以游牧为主,使用突厥文,初信萨满教,后以摩尼教为国教。安史之乱期间,两度出兵助唐平叛。回纥立国的一百年左右,始终与唐通好,双方进行了大规模的绢马互市,在经济、文化等各方面交流亦很频繁,这对双方的社会发展都起了有益的作用。唐文宗时,回纥内部动乱,又连年遭灾,势力大衰。开成五年(840)回纥汗国被黠戛斯所破,诸部离散,大部分向西迁徒。

- 汲汲营营是什么意思

- 汲汲遑遑是什么意思

- 汲汲顾影是什么意思

- 汲泉亭是什么意思

- 汲泉水是什么意思

- 汲津是什么意思

- 汲深是什么意思

- 汲深短绠是什么意思

- 汲深绠短是什么意思

- 汲玄探索玄理是什么意思

- 汲直是什么意思

- 汲綆是什么意思

- 汲绠是什么意思

- 汲绠书屋是什么意思

- 汲能/纳是什么意思

- 汲郡是什么意思

- 汲金純是什么意思

- 汲金纯是什么意思

- 汲长孺是什么意思

- 汲长孺矫诏发仓是什么意思

- 汲门是什么意思

- 汲集是什么意思

- 汲香是什么意思

- 汲鯁是什么意思

- 汲鲠是什么意思

- 汲黯是什么意思

- 汲黯传是什么意思

- 汲黯傳是什么意思

- 汲黯匡君切,廉颇出将频。直词才不世,雄略动如神。是什么意思

- 汲黯卧治是什么意思

- 汲黯卧理是什么意思

- 汲黯开仓是什么意思

- 汲黯的人物故事|评价|小传,汲黯的事迹|史鉴是什么意思

- 汲黯矫诏发仓粟是什么意思

- 汲黯简靖是什么意思

- 汲黯薪是什么意思

- 汳是什么意思

- 汴是什么意思

- 汴京是什么意思

- 汴京之战是什么意思

- 汴京宫词是什么意思

- 汴京纪事是什么意思

- 汴京纪事二十首是什么意思

- 汴京纪事二十首(其一)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其一)(刘子翚)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其七)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其七)(刘子翚)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其二十)(刘子翚)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其五)(刘子翚)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其六)(刘子翚)是什么意思

- 汴京纪事二十首(其十七)(刘子翚)是什么意思

- 汴京纪事二十首(四首) - 宋·刘子翚是什么意思

- 汴京纪事(其七)是什么意思

- 汴京纪事(其七) - 宋·刘子翚是什么意思

- 汴京虹桥是什么意思

- 汴京遗迹志是什么意思

- 汴京门户说名镇是什么意思

- 汴口是什么意思

- 汴园湿襟录是什么意思

- 汴城是什么意思