之Zhī

现行较罕见姓氏。今北京、青海之天峻、辽宁之沈阳等地有分布。《郑通志》、《续通志》之 《氏族略》亦俱收载,初见於《姓苑》,未详其源。

汉代有之马宇; 明代有之辅,秦州教谕; 又有之福,锦衣卫指挥。

之zhī

到。李白《赠别舍人弟台卿之江南》:因为洞庭叶,飘落之潇湘。

之zhī

❶往。班彪《北征賦》:“雖之蠻貊,何憂懼兮。”

❷代詞。他,它;他們。杜篤《首陽山賦》:“乃棄之而來遊,誓不步於其鄉。”

❸介詞,於。王延壽《魯靈光殿賦》:“寫載其狀。託之丹青。”

❹助詞。(一)相當于“的”。賈誼《旱云賦》:“惟昊天之大旱兮,失精和之正理。”(二)無義。董仲舒《悲士不遇賦》:“雖日三省於吾身兮,繇懷進退之惟谷。”

之

1.通“是” shi

[例一] 《墨子·大取》:“于事为之中,而权轻重之谓求。求为之非也。”之非,是非。之通“是”。

[例二] 《庄子·逍遥游》:“适千里者,三月聚粮,之二虫又何知!”之二虫,这两个虫。之通“是”。

之,章母、之部; 是,禅母、支部。章、禅旁纽双声,之、支旁转迭韵,属音近通假。

2.通“子” zi

[例] 《左传·僖公二十四年》:“晋侯赏从亡者,介之推不言禄,禄亦弗及。”介之推,人名,《吕氏春秋·介立》、《说苑·复恩》、《新序·节士》均作“介子推”。之通“子”。

之,章母、之部; 子, 精母、之部。章、精邻纽双声,之部迭韵,属音近通假。

3.通“枝” zhi

[例] 《文选》陈琳《檄吴将校部曲文》:“建约之属,皆为鲸。”之属,五臣注本作“支属”,之、支均通“枝”。枝属,枝庶。

之,章母、之部; 枝, 章母、支部。章母双声,之、支旁转迭韵,属音近通假。

- 上一篇:久

- 下一篇:乍

之zhī

❶动词,往,到。《鄘风·柏舟》一章:“之死矢靡它,母也天只,不谅人只。” 毛《传》: “矢,誓; 靡,无; 之,至;谅,信也。至己之死,信无它心也。”《鄘风·载驰》四章:“百尔所思,不如我所之。”毛《传》:“尔,女,女众大夫君子也。”郑《笺》: “君子,国中贤者。”王先谦《集疏》: “尔,尔大夫及君子。之,往也。虽百尔之所思,不如我所往之为是也。”《卫风·伯兮》二章:“自伯之东,首如飞蓬。”毛《传》: “妇人夫不在,无容饰。”蓬,蓬草。《史记·老子传》正义:“蔓生沙漠中,风吹则根断,随风转移也。”王先谦《集疏》:首如飞蓬,言发乱也。”

❷第三人称代词,代物或代人。《召南·野有死麕》一章:“野有死麕,白茅包之。”之,代麕之肉。毛《传》: “郊外曰野。包,裹也。凶荒则杀礼,犹有以将之,野有死麕,群田之,获而分其肉。白茅,取洁清也。” 《小雅·都人士》三章:“彼君之女,谓之尹吉。”郑《笺》: “彼君之女者,谓都人之家女也。”马瑞辰《通释》:“君子女,谓女有君子之行者。”郑《笺》:“尹氏、姞氏,周室昏姻之旧姓也,人见都人之家女,咸谓之尹氏、姞氏之女,言有礼法。”“谓之尹吉”,之与尹吉均为“谓”的宾语。之,她们,代君子女。《大雅·生民》三章:“诞寘之隘巷,牛羊腓字之。”毛《传》:“诞,大;寘,置;腓,辟;字,爱也。”孔《疏》:“此言弃稷之事:言可美大矣,弃此后稷,置之于狭隘巷中,牛羊其避而怜爱之。婴儿未有所知,当为牛羊所践,今乃避而爱之,故可美大矣。”

❸指示代词,此,这。《鄘风·蝃》三章: “乃如之人也,怀昏姻也。”毛《传》:“乃如是淫奔之人也,不待命也。”郑《笺》: “怀,思也。” 《小雅·蓼莪》四章:“欲报之德,昊天罔极。”郑《笺》:“之犹是也。欲报父母是德,昊天乎,我心无极”。

❹指示代词,用于前置宾语与动词之间,语法意义是复指前置宾语,而无实际意义。《鄘风·桑中》一章:“云谁之思,美孟姜矣。”孔《疏》:“我谁思乎,乃思美好之孟姜。”《小雅·小弁》七章:“舍彼有罪,予之佗矣。”毛《传》: “佗,加也。”郑《笺》:“予,我也。舍褒姒谗言之罪,而妄加我大子。”大子,即幽王太子宜咎。《大雅·假乐》三章: “受福无疆,四方之纲。”孔《疏》:“受天之福禄无有疆境,常为天下四方之纲,言常为君王统领天下。”

❺语助词,犹“的”。《召南·采蘩》一章:“于以用之,公侯之事。”毛 《传》:“之事,祭事也。”郑《笺》:“于以,犹言往以也。”《郑风·将仲子》一章: “父母之言,亦可畏也。”郑《笺》: “我迫于父母之言,不得从也。”《小雅·甫田》四章:“曾孙之子,如茨如梁。” 《尔雅·释亲》:“子之子为孙,孙之子为曾孙。”此指周代统治者的某一曾孙。稼,庄稼。郑《笺》: “稼,禾也。”如茨,像屋盖一样高。《说文》:“茨,茅盖屋。”段玉裁注: “屋以草盖曰茨。”如梁,像能过车的大桥一样宽大。《说文》:“梁,水桥也。”段玉裁注:“梁之字,用木跨水,则今之桥也。”孔《疏》:“曾孙所税得木谷之稼,其积聚高大如屋茨,如车梁也。”

❻结构助词,用在主谓结构中间,将主谓结构变成偏正结构,无实义。《周南·汉广》一章:“汉之广矣,不可泳思。”汉,汉水,长江上最长的支流,出陕西西南部,经湖北注入长江。广,宽广。泳,浮水游渡。《尔雅·释水》: “泳,游也。”郝懿行《义疏》: “游者,汓之假借。《说文》云: ‘汓,浮行水上也。’”王引之 《经传释词》: “思,语已词也。”《小雅·正月》三章:“民之无辜,并其臣仆。”无辜,无罪。臣仆,古代有罪不杀,役使于牢中的人。朱熹《集传》:“古者以罪人为臣仆;亡国所虏,亦为臣仆。言不幸而遭国之将亡,与此无罪之民,将俱被囚,而同为臣仆。”《大雅·桑柔》十 一章:“民之贪乱,宁为荼毒。”贪乱,贪婪昏乱。荼毒,恶行。为,实行。孔《疏》:“荼,苦叶;毒者,螫虫。荼毒皆恶物。故此恶行,天下之民苦王之政,民欲其乱亡,故安然而为此恶行以相侵暴,谓强陵弱,众暴寡也。此非民之本性,乃由愠恚王者,使之然也。”

之

读音zh·i(-),为i韵目,属i—er韵部。止而切,平,之韵。

❶去到;前往。

❷他;它。

❸的。如:星星之火。

❹姓,汉代有之马宇。

之

用在定语后,表示词与词或短语之间的修饰关系。如“对本之利”“沤溲之气”五荤之人。

之

〔zhi〕

之后 〔zhi hou〕goud zheit.

之前 〔zhi qian〕goud neul.

〗、福清〖

〗、福清〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

之zhi

❶到……去。彭端淑《为学一首示子侄》:“吾欲~南海。”《史记·陈涉世家》:“辍耕~垄上。”(辍:停止。垄:田埂。)《史记·项羽本纪》:“项伯乃夜驰~沛公军,私见张良。”(乃:就。夜驰:连夜骑马赶路。沛公军:刘邦的军营。)

❷代指人。宋濂《送东阳马生序》:“与~论辩,言和而色夷。”(言和:言语和缓。色夷:脸色平和。)柳宗元《捕蛇者说》:“君将哀而生~乎?”(哀:同情。生之:使我活下去。之,我。)《汉书·高帝纪》:“贤士大夫肯从我游者,吾能尊显~。”(从我游:与我交往、共事。尊显之:使他们尊贵显赫。之,他们。)

❸代指物。《墨子·公输》:“舍其锦绣,邻有短褐(he)而欲窃~。”(舍:舍弃。褐:粗布衣服。)王安石《伤仲永》:“未尝识书具,忽啼求~。”(书具:文具。)

❹代指事。范仲淹《岳阳楼记》:“属(zhu)予作文以记~”(属:嘱。予:我。)《论语·学而》:“学而时习~,不亦说(yue)乎?”(时:按时。说:悦。)

❺助词,无义。刘禹锡《陋室铭》:“无丝竹~乱耳。”又:“何陋~有?”(有什么简陋的?)《史记·陈涉世家》:“辍耕之垄上,怅恨久~。”(怅:不称心。怅恨,同义词连用。)

之

❶〈隐〉清末以来刺绣业指数目七。参“偏、时、习、言、百、俄、之、水、越、旦”。

❷〈隐〉香港商业指数目一。参“之、臣、斗、苏、马、零、侯、庄、弯、响”。

的;之de zhī

【同】 都是结构助词,二者的用法基本相同,用在修饰语和中心语之间组成偏正短语,表示结构间的修饰关系或领属关系。有时两个词可以搭配着用,以显示不同的层次,例如:“实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点”。

【异】 “的”是现代口语词,较通俗;其后多用双音节词;可以用在词或短语后面组成名词性的“的”字短语,作用相当于一个名词,充当相应的句子成分。[例]李乐薇《我的空中楼阁》:“我~小屋在树与树之间若隐若现,凌空而起,姿态翩然。”|今年,我~愿望终于实现了——当上了三好学生。“之”是文言词,较典雅;其后多用单音节词;在有些场合,只能用“之”,不能用“的”,例如:“其中之一”,“百分之八十”,“十二亿之多”,“想群众之所想,急群众之所急”;不能构成“之”字短语。[例]以子~矛,攻子~盾。|以其人之道,还治其人之身。

之zhī

❶用在动词后边,代替人或事

△ 言~有据|置~不理。

❷相当于“的”

△ 光荣~家|五分~三。

❸词的后缀,没有实义

△ 久而久~|顷~。

❹用在主谓结构之间,使它变成偏正结构

△ 速度~快。

之

❶文言代词,代替人或事物:安~若素︱求~不得︱处(chu)~泰然︱当~无愧︱操~过急︱言~成理︱持~有故︱持~以恒︱嗤(chi)~以鼻︱听~任~︱来~不易︱言~凿(zao)凿(zao)︱付~一炬︱付~一笑︱甘~如饴(yi)丨置~度外︱置~不理︱却~不恭︱绳~以法︱呼~欲出︱失~交臂︱言~无物︱求~不得︱趋~若鹜(wu)︱束~高阁︱行~有效︱恨~入骨︱言~有物︱等闲视~︱不了(liao)了~︱偶一为~︱取而代~︱敬而远~︱一笑置~︱群起而攻~︱一言以蔽~︱有过~无不及︱勿谓言~不预︱反其道而行~︱失~东隅(yu),收~桑榆︱失~毫厘,谬(miu)以千里︱取~不尽,用~不竭︱欲加~罪,何患无辞︱有则改~,无则加勉。

❷助词,虚用,无义:久而久~。

❸文言助词,用法相当于“的”:泛泛~交︱成人~美︱非分(fen)~想︱弹(tan)指~间︱害群~马︱乌合~众︱倘来~物︱天渊~别︱天伦~乐︱通家~好︱不易~论︱不逞~徒︱独到~处︱多事~秋︱不情~请︱不轨~徒︱不速~客︱不义~财︱八拜~交︱无价~宝︱缓兵~计︱八斗~才︱当务~急︱弹丸~地︱云泥~别︱初生~犊︱吹灰~力︱赤子~心︱不经~谈︱不刊~论︱不毛~地丨不祧(tiao)~祖丨知人~明︱中庸~道︱总角~交︱井底~蛙︱漏网~鱼︱凿(zao)空~论︱立足~地︱持平~论︱出头~日︱诛心~论︱终天~恨︱终身~计︱无能~辈︱自知~明︱众矢~的︱知遇~恩︱可乘~机︱必由~路︱城下~盟︱万全~策︱亡命~徒︱刎颈~交︱回天~力︱瓮(weng)中~鳖(bie)︱无耻~尤︱无稽(ji)~谈︱逆耳~言︱无价~宝︱无妄~灾︱败军~将︱伯仲~间︱恻(ce)隐~心︱俯仰~间︱覆盆~冤︱惊弓~鸟︱门户~见︱靡(mi)靡~音︱灭顶~灾︱难言~隐︱呕心~作︱大方~家︱嗟(jie)来~食︱不祥~兆︱意气~争︱一日~难︱一得~见︱一家~言︱急人~难(nan)︱涸(he)辙~鲋(fu)︱后起~秀︱患难~交︱活命~恩︱匹夫~勇︱前车~鉴︱强弩(nu)~末︱切(qie)肤~痛︱切(qie)骨~仇︱权宜~计︱犬马~劳︱燃眉~急︱后顾~忧︱丧家~犬︱身外~物︱世俗~见︱嗜(shi)痂(jia)~癖(pi)︱先见~明︱弦外~音︱霄壤~别︱小康~家︱心腹~患︱羞恶(wu)~心︱言外~意︱养生~道︱药石~言︱一臂~力︱一得~功︱一得~愚︱一技~长(chang)︱一孔~见︱一面~词︱一面~交︱一念~差(cha)︱一丘~貉(he)︱一偏~论︱疑似~词︱引玉~砖︱不白~冤︱由衷~言︱鱼米~乡︱渔人~利︱不法~徒︱好(hao)事~徒︱不时~需︱司马昭~心︱手无缚鸡~力︱九牛二虎~力︱万夫不当~勇︱醉翁~意不在酒︱冒天下~大不韪(wei)︱英雄无用武~地︱百足~虫,死而不僵︱千里~行,始于足下︱千里~堤,溃于蚁穴︱前车~覆,后车~鉴︱巧妇难为无米~炊︱前事不忘,后事~师︱冰冻三尺,非一日~寒︱即以其人~道,还治其人~身。

❹往;到:由京~沪︱先生将何~?

❺这;那:~二虫。

之zhī

❶ 到,往,去:不知所之│先生何之?

❷ 代替人或事物的代词,相当于“他、它”,多用作宾语:取而代之│敬而远之。

❸ 指示代词,相当于“这、那”:之子于归│之二虫又何知?

❹ 虚用,没有具体所指:久而久之│你枪法最准,他次之,我又次之。

❺ 用在定语和中心语之间,组成偏正结构,表领属关系或修饰关系,相当于“的”:赤子之心│宝中之宝│星星之火。

❻ 用在主谓结构之间,取消句子独立性,使变成偏正结构:味道之好│影响之深远。

之

(518次)

❶往;去;到。导帝~兮九坑《歌·大》 君罔谓女何~《章·诵》

❷犹“为”、“是”。表肯定。所以证~不远 晋申生~孝子兮《章·诵》 苟余心~端直兮《章·涉》 冀壹反~何时《章·哀》

❸犹他(他们);它(它们)。称代人或事物。孰信修而慕~ 怀椒糈而要~ 众薆然而蔽~ 恐嫉妬而折~《离》 葺~兮荷蓋 缭~兮杜衡《歌·人》 谁传道~何由考~ 谁能极~ 何以识~孰营度~ 孰初作~ 师何以尚~何不课而行~ 何以窴~ 何以坟~而通~于台桑 而交吞揆~ 何以兴~ 何以膺~ 何以安~ 何以迁~ 何以厚~ 何道取~ 孰道尚~孰制匠~ 何以怀~ 夫何恶~夫谁使挑~ 孰使萃~ 何以行~何以将~ 而抑沈~ 而赐封~ 帝何竺~ 投~于冰上 鸟何燠~ 何逢长~ 惟何戒~ 又使至代~ 易~以百两《天》 待明君其知~ 又蔽而莫~白也 吾使厉神占~兮 忽谓~过言《章·诵》 妬被离而鄣~《章·哀》《辩·九》 何日夜而忘~《章·哀》矇瞍谓~不章 限~以大故《章·怀》造父为我操~《章·思》 遭谗人而嫉~ 世孰云而知~ 封介山而为~禁兮 因缟素而哭~ 孰申旦而别~《章·日》 见王子而宿~兮 召黔羸而见~兮《远》 愿因先生决~《卜》 渔父见而问~曰《渔》 云蒙蒙而蔽~ 或黕点而汗~《辩·八》 今谁使乎誉~《辩·九》 我欲辅~ 汝筮予~ 若必筮予~ 恐后~谢 彼皆习~ 投~深渊些《魂》 鸱枭群而制~《惜》

❹犹而。表承递关系。悔相道~不察兮 夫维圣哲~茂行兮《离》 申侘傺~烦惑兮《章·诵》 忽翱翔~焉薄 当陵阳~焉至兮 外承欢~汋约兮 憎愠~修美兮《章·哀》 愁郁郁~无快兮 穆眇眇~无垠兮 莽芒芒~无仪邈漫漫~不可量兮 缥绵绵~不可纡 愁悄悄~常悲兮 翩冥冥~不可娱 纷容容~无经兮 罔芒芒~无纪轧洋洋~无从兮 驰委移~焉止刻著志~无适《章·悲》 中憯恻~悽怆兮《辩·七》 纷忳忳~愿忠兮《辩·九》孰侵辱~可为《哀》

❺犹而。表并列。路眇眇~默默《章·悲》

❻犹而。表转折。任重石~何益《章·悲》岂忠信~可化《哀》

❼语助词。犹“的”。表领属、修饰等关系。帝高阳~苗裔兮 朝搴阰~木兰兮 夕揽洲~宿莽 惟草木~零落兮 恐美人~迟暮 昔三后~纯粹兮 固众芳~所在 彼尧舜~耿介兮 何桀纣~昌被兮 惟夫党人~偷乐兮 及前王~踵武 荃不察余~中情兮 夫唯灵修~故也 伤灵修~数化 冀枝叶~峻茂兮 哀众芳~芜秽 非余心~所急朝饮木兰~坠露兮 夕餐秋菊~落英 贯薜荔~落蕊 非世俗~所服虽不周于今~人兮 愿依彭咸~遗则哀民生~多艰 亦余心~所善兮怨灵修~浩荡兮 众女嫉余~蛾眉兮固前圣~所厚 终然殀乎羽~野孰云察余~中情 相观民~计极 哀朕时~不当 求虙妃~所在 见有娀~佚女 留有虞~二姚 思九州~博大兮 孰云察余~善恶 欲从灵氛~吉占兮 求榘矱~所同 何昔日~芳草兮 莫好修~害也 吾将从彭咸~所居《离》 灵~来兮如云《歌·人》 君谁须兮云~际 晞女发兮阳~阿《歌·少》 灵~来兮蔽日《歌·东》 与女游兮河~渚《歌·河》 曰遂古~初 九天~际 四方~门 禹~力献功 何献蒸肉~膏 何羿~䠶革 水滨~木媵有莘~妇 彼王纣~躬 何圣人~一德 殷~命以不救《天》 羌众人~所仇也 又众兆~所讎也 有招祸~道也 忽忘身~贱贫 迷不知宠~门亦非余~所志也 又众兆~所咍也又莫察余~中情 中闷瞀~忳忳犹有曩~态也 恐情质~不信兮《章·诵》 带长铗~陆离兮 冠切云~崔嵬吾与重华游兮瑶~圃 哀南夷~莫吾知兮 欸秋冬~绪风 乃猨狖~所居 哀吾生~无乐兮 吾又何怨乎今~人《章·涉》 皇天~不纯命兮 何百姓~震愆 甲~鼌吾以行 凌阳侯~氾滥兮 去终古~所居兮 羌灵魂~欲归兮 哀故都~日远 哀州土~平乐兮 悲江介~遗风 淼南渡~焉如曾不知夏~为丘兮 孰两东门~可芜 心不怡~长久兮 江与夏~不可涉 彼尧舜~抗行兮 众谗人~嫉妬兮 被以不慈~伪名 好夫人~忼慨《章·哀》 惟郢路~辽远兮《章·哀》《章·抽》 心郁郁~忧思兮 思蹇产~不释兮 曼遭夜~方长 悲秋风~动容兮 何回极~浮浮 数惟荪~多怒兮伤余心~懮懮 心怛伤~憺憺 固切人~不媚兮 初吾所陈~耿著兮何独乐斯~蹇蹇兮 愿荪美~可光与美人~抽思兮 望孟夏~短夜兮何晦明~若岁 曾不知路~曲直兮魂识路~营营 何灵魂~信直兮 人~心不与吾心同 尚不知余~从容《章·抽》 夫惟党人~鄙固兮 羌不知余~所臧 众不知余~异采 莫知余~所有 孰知余~从容 愿志~有像《章·怀》 蹇蹇~烦冤兮 高辛~灵晟兮何变易~可为 知前辙~不遂兮指嶓冢~西隈兮 白日出~悠悠 擥大薄~芳茝兮 搴长洲~宿莽 观南人~变态 固朕形~不服兮 愿及白日~未暮也 思彭咸~故也《章·思》惜往日~曾信兮 明法度~嫌疑 祕密事~载心兮 蔽晦君~聪明兮 信谗谀~溷浊兮 何贞臣~无辠兮 惭光景~城信兮 临沅湘~玄渊兮 惜廱君~不昭 闻百里~为虏兮 报大德~优游 思久故~亲身兮 听谗人~虚辞 何芳草~早殀兮 自前世~嫉贤兮 妬佳冶~芬芳兮 虽有西施~美容兮 得罪过~不意 情冤见~日明兮 如列宿~错置 恐祸殃~有再 惜廱君~不识《章·日》 悲回风~摇蕙兮 夫何彭咸~造思兮 惟佳人~永都兮 眇远志~所及兮 怜浮云~相羊 介眇志~所惑兮 窃赋诗~所明 惟佳人~独怀兮 曾歔欷~嗟嗟兮 终长夜~曼曼兮 随飘风~所仍 怜思心~不可惩兮 证此言~不可聊 不忍此心~常愁 昭彭咸~所闻 入景响~无应兮 托彭咸~所居上高岩~峭岸兮 处雌蜺~标颠吸湛露~浮凉兮 漱凝霜~雰雰 惮涌湍~礚礚兮 听波声~汹汹伴张弛~信期 观炎气~相仍兮 窥烟液~所积 悲霜雪~俱下兮 听潮水~相击 施黄棘~枉策 求介子~所存兮 见伯夷~放迹 曰吾怨往昔~所冀兮 悼来者~悐悐 望大河~洲渚兮 悲申徒~抗迹《章·悲》 悲时俗~迫阨兮 惟天地~无穷兮 哀人生~长勤 闻赤松~清尘兮 贵真人~休德兮 美往世~登仙 奇傅说~托辰星兮 羡韩众~得一 恐天时~代序兮 悼芳草~先蘦 保神明~清澄兮审壹气~和德 吸飞泉~微液兮怀琬琰~华英 嘉南州~炎德兮 丽桂树~冬荣 问大微~所居 屯余车~万乘兮 驾八龙~婉婉兮 载云旗~逶蛇 建雄虹~采旄兮 遊惊雾~流波 览方外~荒忽兮《远》 将随驽马~迹乎 谁知吾~廉贞《卜》 葬于江鱼~腹中 安能以皓皓~白 而蒙世俗~尘埃乎 沧浪~水清兮 沧浪~水浊兮《渔》 秋~为气也 薄寒~中人 哀蟋蟀~宵征《辩·一》 君~心兮与余异《辩·二》 去白日~昭昭兮袭长夜~悠悠 离芳蔼~方壮兮 收恢台~孟夏兮 萷櫹椮~可哀兮 恐余寿~弗将 悼余生~不时兮 逢此世~俇攘 何所忧~多方《辩·三》 窃悲夫蕙华~曾敷兮 何曾华~无实兮闵奇思~不通兮 心闵怜~惨悽兮《辩·四》 尝被君~渥洽 今~相者兮举肥 窃不敢忘初~厚德《辩·五》 何时俗~工巧兮《辩·五》《辩·六》 窃美申包胥~气晟兮 恐时世~不固 愿慕先圣~遗教 非余心~所乐 窃慕诗人~遗风兮《辩·六》 靓杪秋~遥夜兮《辩·七》 何氾滥~浮云兮 愿皓日~显行兮 尧舜~抗行兮 何险巇~嫉妬兮 被以不慈~伪名 彼日月~照明兮 何况一国~事兮 被荷裯~晏晏兮 负左右~耿介 憎愠~修美兮 好夫人~慷慨 恐田野~芜秽《辩·八》 谅城郭~不足恃兮 无伯乐~善相兮 赖皇天~厚德兮《辩·九》去君~恒干 舍君~乐处 西方~害室中~观 侍君~闲些 肥牛~腱激楚~结《魂》 观江河~纡曲兮离四海~霑濡 驾太一~象舆 驰鹜于杳冥~中兮 休息虖昆仑~墟 右大夏~遗风 睹天地~圜方 临中国~众人兮 乃至少原~壄兮 不如反余~故乡 为蝼蚁~所裁 方世俗~幽昏兮 眩白黑~美恶 放山渊~龟玉兮 悲仁人~尽节兮 独不见夫鸾凤~高翔兮 彼圣人~神德兮《惜》生~亡故兮 袭九渊~神龙兮 所贵圣~神德兮 亦夫子~故也 见细德~险微兮 彼寻常~汗渎兮 横江湖~鳣鲸兮《吊》 淹速~度 怵迫~徒澹虖若深渊~靓《服》 夫何予生~不遘时 愿至昆仑~悬圃兮 采钟山~玉英 擥瑶木~橝枝兮 望阆风~板桐 哀余寿~弗将 不知进退~宜当 孰知余~从容 不获世~尘垢孰魁摧~可久兮 生天墬~若过兮邪气袭余~形体兮 愿壹见阳春~白日兮《哀》

❽作语助,无实义。又重~以修能 恐年岁~不吾与 岂余身~惮殃兮 恐皇舆~败绩 余固知謇謇~为患兮 余既滋兰~九畹兮 又树蕙~百畮 恐修名~不立 索胡绳~𫅗𫅗 又申~以揽茝 固时俗~工巧兮 鸷鸟~不群兮 何方圜~能周兮 及行迷~未远 高余冠~岌岌兮长余佩~陆离 岂余心~可惩 女媭~婵媛兮 夏桀~常违兮 后辛~菹醢兮 殷宗用~不长 霑余襟~浪浪 继~以日夜 哀高丘~无女 及荣华~未落兮 相下女~可诒 望瑶台~偃蹇兮 雄鸠~鸣逝兮 恐高辛~先我 及少康~未家兮 恐导言~不固 命灵氛为余占~ 岂珵美~能当 吕望~鼓刀兮 宁戚~讴歌兮及年岁~未晏兮 恐鹈鴂~先鸣兮使夫百草为~不芳 何琼佩~偃蹇兮惟此党人~不谅兮 又何芳~能祗固时俗~流从兮 惟兹佩~可贵兮及余饰~方壮兮 何离心~可同兮扬云霓~晻蔼兮 鸣玉鸾~啾啾高翱翔~翼翼 驾八龙~蜿蜿兮 载云旗~委蛇 神高驰~邈邈 陟陞皇~赫戏兮《离》 羲和~未扬 何以肥~ 殊能将~《天》 所非忠而言~兮《章·诵》 盛气志而过~ 身幽隐而备~《章·日》 孰虚伪~可长 伤太息~愍怜兮《章·悲》 求正气~所由《远》君将何以教~《卜》 屈原曰吾闻~《渔》 冬又申~以严霜《辩·三》 诚莫~能善御 何云贤士~不处《辩·五》乃知遭命~将至《辩·六》 窃悼后~危败 何毁誉~昧昧《辩·八》 乘骐骥~浏浏兮 虽重介~何益 生天地~若过兮 忽翱翔~焉薄 乘精气~抟抟兮 骛诸神~湛湛 骖白霓~习习兮 历群灵~丰丰 左朱雀~茇茇兮右苍龙~躣躣 属雷师~阗阗兮通飞廉~衙衙 前轻辌~锵锵兮 后辎乘~从从 载云旗~委蛇兮 扈屯骑~容容 计专专~不可化兮 还及君~无羌《辩·九》 黄鹄~一举兮 知山川~纡曲 况贤者~逢乱世哉 苦称量~不审兮 或直言~谔谔 伤诚是~不察兮 反为小人~所贼 惜伤身~无功《惜》 览德煇而下~ 遥增击而去~《吊》 发书占~ 夫祸~与福《服》 哀时命~不及古人兮 老冉冉而逮~ 心烦冤~𢥞𢥞 何权衡~能称 白虎为~前后 摡尘垢~狂攘兮《哀》

另见[不繫之舟][不死之舊鄉][單閼之歲][此德之門][賜不肖之軀][大皇之壄][得之][古之人][何之][君之門][千里之駒][山之阿][山之上][山之幽][身之察察][水中之鳧][吞舟之魚][無爲之先][物之汶汶][虚以待之][玄玉之梁][用君之心行君之意][知之][周之命]

之zhī

❶动词,到,往。《惜诵》:“君罔谓汝何之?”

❷ 代词。《离骚》:“孰信修而慕之?”之,你,指代诗人。《离骚》:“怀椒糈而要之。”之,指代巫咸。

❸代词,指代上文涉及的某些内容。《离骚》:“纷吾既有此内美兮,又重之以修能。”重之,即在内美上又加之修能。之,指代内美。《离骚》:“命灵氛为余占之。”之指代“去留”。王逸注:“言己欲去则无所集,欲止又不见用,忧懑不知所从,乃取神草竹筳结而折之,以卜去留,使明智灵氛占其吉凶也。”

❹ 用在两名词或代名词之间,表其从属的关系,相当于口语“的”。《离骚》:“帝高阳之苗裔兮。”又:“朝搴阰之木兰兮。”

❺犹“而”,表并列。《悲回风》:“路眇眇之默默。”

❻ 犹“而”,表转折。《悲回风》:“任重石之何益?”

❼语助词,没有实义。《离骚》:“望瑶台之偃蹇兮。”又:“沾余襟之浪浪。”

之zhi

之后 之间 之前 反之 兼之 总之 换言之 之乎者也 不了了之 等而下之 姑妄言之 广而告之 敬而远之 久而久之 取而代之 推而广之 一笑置之 总而言之 鸣鼓而攻之 一言以蔽之 反其道而行之 将欲取之,必先与之

之zhi

文言词。

❶大致相当于宾语位置上的“他、它”。1.代替人或事物:古已有~|取~于民,用~于民|使~适应四化建设的需要|大家听了他的报告,无不为~感动。2.虚指,用于某些固定词组:久而久~,就会养成不好的习惯。

❷〈助〉大致相当于现代的结构助词“的”。1.用于修饰语和中心语之间(“之”后多为单音节词):拳拳的赤子~心|不正~风|大灾~年仍然获得了丰收。2.用于主谓短语的主语同谓语之间,使整个短语变成名词性的:世界~大|质量~高|他精神~好,令人佩服|那里自然条件~恶劣,难以想象。[…之一(二,三,…)]表示某类人或事物中的一个(两个、三个…)或第一(第二…)个:他们都是劳动模范,其中之一是全国劳动模范|这是原因之一,下面谈原因之二。

之1zhī

❶往:(宝玉)头刚着枕,便安然睡去,一夜竟不知所~。(二一·469)(柳湘莲)又俯棺大哭一场方告辞而去,出门无所~,昏昏默默,自想方才之事。(六六·1608)

❷代词。代替人或事物:黛玉忙陪笑见礼,以嫂呼~(指凤姐)。(三·57)“宝玉”二字并无出处,不过是春联上或有~。(六二·1465)

之2zhī

助词。

❶用在定语和中心语之间,组成偏正词组。a)表示领属关系:原来这贾家~义学,离此也不甚远。(九·201)你原来不认得他,他是林之孝~女。(二七·617)b)表示一般的修饰关系:施主,你把这有命无运、累及爹娘~物抱在怀内作甚? (一·13)老天,老天,你有多少精华灵秀,生出这些人上~人来! (四九·1130)

❷用在主谓结构或动补结构之间,使整个结构变成偏正结构:然闺阁中本自历历有人,万不可因我~不肖,自护己短,一并使其泯灭也。(一·4)(黛玉)从纱窗向外瞧了一瞧,其街市~繁华, 人烟~阜盛,自与别处不同。(三·52)贾蓉道,“先生实在高明,如今恨相见~晚。”(十·228)

❸用于谓语与补语之间:原先不该如此将刀靶付与外人去的,因此悔~不迭。(六九·1682)那美韶华去~何迅,再休提绣帐鸳衾。(五·118)

❹用于动词和名词之间,使名词成为动作的对象:(薛姨妈)正在踌躇之际,忽想起薛蝌未娶,看他二人恰是一对天生地设的夫妻,因谋~于凤姐儿。(五七·1351)当日他父亲在日,酷爱此女,令其读书识字,较~乃兄竟高过十倍。(四·88)

之zhī

指示代词。这个;那个:~子与我兮心焉相投,思古人兮俾无尤。(八七·1133)

之

❶往。《詩經·召南·何彼穠矣》:“曷不肅雝,王姬之車。” 鄭玄箋: “之,往也。” 《詩經·魏風·碩鼠》: “樂郊樂郊,誰之永號。” 鄭玄箋: “之,往也。”《詩經·小雅·鶴鳴》: “樂彼之園,爰有樹檀,其下維蘀。” 鄭玄箋: “之,往。”《詩經·大雅·桑柔》: “既之陰女,反予來赫。” 鄭玄箋: “之,往也。” 《詩經·大雅·崧高》: “王命召伯,定申伯之宅。”鄭玄箋: “之,往也。” 《禮記·檀弓上》:“孔子曰: 之死而致死之,不仁而不可爲也; 之死而致生之,不知而不可爲也。” 鄭玄注: “之,往也。”

❷猶“是”。《詩經·小雅·蓼莪》: “欲報之德,昊天罔極。”鄭玄箋: “之,猶是也。”

❸適。《禮記·大學》: “人之其所親愛而辟焉。” 鄭玄注:“之,適也。”

❹發聲。《禮記·射義》:“又使公罔之裘,序點,揚觶而語。” 鄭玄注: “之,發聲也。”

之zhī

旧时顾绣业谓数目七。参“偏、时、习、言、百、俄、之、水、越、旦”条。

之

助词“之”主要有以下八种用法:

❶表示定语与中心词之间的偏正关系:

❶表示修饰关系。如《左传·庄公十年》:“小大之狱,虽不能察,必以情。”《史记·平原君列传》:“毛先生以三寸之舌,强于百万之师。”《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“智能之士,思得明君。”

❷表示领属关系。如《史记·陈涉世家》:“燕雀安知鸿鹄之志哉!”柳宗元《捕蛇者说》:“永州之野产异蛇。”

❸放在“所”字词组前,表示限制性的领属关系。如《庄子·秋水》:“五帝之所连,三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳,尽此矣。”

❹用在同类的两事物之间,表示定语和中心词的同一关系,可译为“这个”“这样”“那样”“那种”等。如《列子·汤问》:“以君之力,曾不能损魁父之丘。”《墨子·公输》:“公输盘为楚造云梯之械。”《聊斋志异·促织》:“宣德间,宫中尚促织之戏。”

❷用在主语和谓语之间,又有两种情况:

❶用在单句的主谓之间,取消它的独立性,使之变成一个主谓词组,充当句子的主语或宾语。如《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。”“孤之有孔明”是一个主谓宾俱全的句子,由于主语和谓语之间有助词“之”变成了主谓词组,成为全句的主语;“鱼之有水”结构相同,在句中作宾语。这种主谓词组也常常用作状语,表示时间的修饰,这时全句的主语与主谓词组的主语往往结合为一个。如《左传·僖公三十年》:“臣之壮也,犹不如人。”《战国策·赵策》:“媪之送燕后也,持其踵为之泣。”柳宗元《捕蛇者说》:“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北。”

❷用在复句第一个分句的主谓之间,表示语意未尽,这时分句与分句间可以有各种关系。如《列子·汤问》:“虽我之死,有子存焉。”《史记·张耳陈馀列传》:“秦之灭大梁,张耳家外黄。”《孟子·离娄上》:“桀、纣之失天下也,失其民也。”《战国策·赵策》:“父母之爱子,则为之计深远。”

❸用在宾语和动词之间,作为宾语提前的标志。如《左传·隐公元年》:“姜氏何厌之有?”“何厌之有”就是“有何厌”。《商君书·更法》:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?”“何古之法”就是“法何古”,“何礼之循”就是“循何礼”。《左传·昭公三十一年》:“寡君其罪之恐,敢与知鲁国之难?”“其罪之恐”即“恐其罪”。“之”也可以放在宾语和介词之间,使介词宾语提前。如《左传·隐公十一年》“许国之为”,即是“为许国”。这类“之”字,王力主编的《古代汉语》认为是复指代词。

❹用在中心词和定语之间,作为定语后置的标志。如《荀子·劝学》:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。”“爪牙之利”即“利之爪牙”,“筋骨之强”即“强之筋骨”。晁错《论贵粟疏》:“今海内为一,土地人民之众不避汤禹,加以亡天灾数年之水旱,而畜积不及者,何也?”“亡(无)天灾数年之水旱”即“无水旱天灾数年”。

❺用在谓语和补语之间,“之”可译作“得”或不译出。如《穀梁传·定公四年》:“大之甚,勇之甚。”《庄子·列御寇》:“何得车之多也?”柳宗元《捕蛇者说》:“则吾斯役之不幸未若复吾赋不幸之甚也。”

❻用在时间名词后,凑足一个音节,不能译出。如《史记·李将军列传》:“居久之,孝景崩,武帝立。”《史记·屈原贾生列传》:“居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。”

❼用在主语和介宾词组之间,有强调介宾词组的作用。如《韩非子·五蠹》:“是以人之于让也,轻辞古之天子,难去今之县令者,薄厚之实异也。”《列子·说符》:“天之于民厚矣。”《孟子·梁惠王上》:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。”

❽用在并列词组中,有舒缓语气的作用。如《史记·商君列传》:“秦之与魏,譬若人之有心腹疾。”李公佐《南柯太守传》:“人之与物,皆非世间所有。”

附:古代汉语中,“之”除可以作代词、助词之外,还可以作动词,译作“往”“到”,往往用在处所名词前。如《孟子·公孙丑下》:“孟子之平陆。”《史记·陈涉世家》:“陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上……”

之zhī

〖动词〗

到……去,前往,去到(31)。《鲁仲连义不帝秦》:齐闵王将之鲁。——齐闵王将要到鲁国去。《滑稽列传》:齐王使淳于髡之赵请救兵。——齐王派淳于髡前往赵国请救兵。《邹阳狱中上梁王书》:王奢去齐之魏。——王奢离开齐国去到魏国。

之zhī

〖连词〗

连接分句,表示连贯。可译为“就”(2)。《货殖列传序》:故物贱之征贵,贵之征贱。——所以物价贱就找贵的地方去卖,物价贵就找贱的地方去买。

之zhī

〖助词〗

一、用在定语和中心词之间

1、标志修饰、领属关系。可译为“的”、“以”等(2552)。《郑伯克段于鄢》:蔓草犹不可除,况君之宠弟乎! ——蔓延的野草尚且不能除掉,何况您的宠弟呢!《邹忌讽齐王纳谏》:数月之后,时时而间进。——几个月以后,断断续续间或有人来进言。《相州昼锦堂记》:非如穷厄之人,侥幸得志于一时。——不像困厄的人,侥幸在一时得意。

2、标志大范围与小范围的关系。可译为“……中的”,有的与今语同(37)。《外戚世家序》:夫妇之际,人道之大伦也。——夫妻之间的关系,是人类道义中的最大伦理。《诸葛亮后出师表》:若复数年,则损三分之二也。——如果再过几年,就要损失三分之二了。《杂说四》:马之千里者,一食或尽粟一石。——马中的一天能跑千里的马,一顿有时能吃完一石粮食。

二、用在名词同“所”字结构之间,组成偏正词组。可不译出(167)。《烛之武退秦师》:君之所知也。——这是您知道的。《蹇叔哭师》:师之所为,郑必知之。——军队做的事情,郑国必定会知道。《晁错论贵粟疏》:粟者,民之所种。——粮食是老百姓种的。

三、用在谓语与补语之间,表示偏正关系。可译为“得”、“到”等(25)。《鲁仲连义不帝秦》:鄂侯争之急,辨之疾。——鄂侯争辩得很厉害。《项羽本纪赞》:羽岂其苗裔邪?何兴之暴也?——项羽难道是他的后代吗?为什么兴起得这样突然呢?《刑赏忠厚之至论》:故曰忠厚之至也。——所以说这忠厚到极点了啊。

四、用在主语与谓语之间,取消句子独立性。可不译出(565)。《子鱼论战》:天之弃商久矣。——上天抛弃我们商人已经很久了。《烛之武退秦师》:臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。——我壮年时,尚且不如别人;现在老了,更不能有所作为了。《邹忌讽齐王纳谏》:吾妻之美我者,私我也。——我的妻子认为我漂亮,是偏爱我。

五、标志宾语前置。可不译出(28)。《郑伯克段于鄢》:姜氏何厌之有! ——姜氏有什么满足的! 《管晏列传》:岂管仲之谓乎? ——大概说的就是管仲吧?《原道》:惟怪之欲闻。——只想听新奇的说法。

六、标志定语后置。可不译出(8)。《屈原列传》:人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎? ——人又谁能用洁白的身体,去接受污浊的外物呢?《祭鳄鱼文》:鲸鹏之大,虾蟹之细,无不容归。——大的鲸鱼和鲲鱼,小的鱼虾和螃蟹,没有一样不被容纳。《上枢密韩太尉书》:听其议论之宏辩,观其容貌之秀伟。——听到他雄辩的议论,看到他清秀的相貌。

七、用在句末,使语句和谐匀称。可不译出(6)。《郑伯克段于鄢》:多行不义必自毙,子姑待之。——多做不义的事一定会自取灭亡,你姑且等着吧。《曹刿论战》:公将鼓之。——庄公准备击鼓。《泷冈阡表》:汝其勉之! ——你好好努力吧!

八、用在时间词后,表示停顿。可不译出(2)。《管晏列传》:弗谢,入闺久之,越石父请绝。——晏子没有向他告辞,就进入内室,时间很久,越石父请求绝交。《赠黎安二生序》:顷之,黎生补江陵府司法参军。——不久,黎生补授江陵府司法参军。

九、用在状语与谓语之间,舒缓语气。可不译出(27)。《报任安书》:上之不能纳忠效信。——对上不能竭尽忠信。《原道》:如古之无圣人,人之类灭久矣。——假如古时候没有圣人,人类就早已灭亡了。《超然台记》:如隙中之观斗。——就像在缝隙中看打架一样。

十、用在句中,舒缓语气。可不译出(12)。《有子之言似夫子》:死之欲速朽,为桓司马言之也。——死了要快些烂,是为桓司马之事说这话的。《滑稽列传》:万事尽然,言不可极,极之而衰。——万事都是如此,说明不能过分,过分了就会走向衰亡。《尊经阁记》:犹之产业库藏之实积,种种色色,具存于其家。——如同产业和库存的积累,各种各样,全都保存在自己家里。

十一、用在句中,加强语气。可不译出(22)。《诸稽郢行成于吴》:君王之于越也,繄起死人而肉白骨也。——君王对于越国,真像是使死人复生、使白骨长肉啊。《进学解》:先生之于儒,可谓劳矣。——先生对于儒学,可以说很辛劳了。《吴山图记》:夫令之于民诚重矣。——县令对于老百姓来说,的确是重要的。

之zhī

〖代词〗

一、代第一人称。我,我们(27)。《季梁谏追楚师》:于是乎民和而神降之福。——于是人民和睦,神灵赐福给我们。《乐毅报燕王书》:今王使使者数之罪。——现在大王派使者来数说我的罪。《捕蛇者说》:君将哀而生之乎?——您打算可怜我而让我活下去吗?

二、代第二人称。你,你们,您(6)。《驹支不屈于晋》:我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之。——我们先君惠公只有不多的土地,却与你平分,让你们有饭吃。《宋玉对楚王问》:何士民众庶不誉之甚也?——为什么士人百姓这样不称赞你呢?《与韩荆州书》:使海内豪俊,奔走而归之。——使天下才能出众的人,都争先恐后地投奔您。

三、代第三人称。他,它,他们(1418)。《郑伯克段于鄢》:爱共叔段,欲立之。——喜爱共叔段,想立他为太子。《王孙圉论楚宝》:珠足以防御火灾,由宝之。——珠可以防御火灾,就把它当作宝贝。《李斯谏逐客书》:此五子者,不产于秦,而穆公用之。——这五个人不生在秦国,但穆公任用他们。

四、表示近指。可译为“这样”、“这些”、“这里”等(69)。《郑伯克段于鄢》:姜氏欲之,焉辟害? ——姜氏要这样,怎能避开祸害? 《游侠列传序》:汉兴,有朱家、田仲、王公、剧孟、郭解之徒。——汉代建国,有朱家、田仲、王公、剧孟、郭解这些人。《送李愿归盘谷序》:友人李愿居之。——我的朋友李愿居住在这里。

五、表示远指。可译为“那里”、“那”等(6)。《郑伯克段于鄢》:请京,使居之。——武姜请求把京城给共叔段,庄公就让他住在那里。《货殖列传序》:渊深而鱼生之。——渊深了鱼就会在那里产生。《醉翁亭记》:望之蔚然而深秀者,琅琊也。——望见那草木茂盛而且幽深秀丽的,是琅琊山。

之zhī

❶ 到……去。《陈涉世家》:“辍耕~垄上,怅恨久之。”鼓端淑《为学》:“吾欲~南海,何如?”

❷ 第三人称代词。他,她,它。《诗经·周南·关雎》:“窈窕淑女,寤寐求~。”《论语·学而》:“学而时习~,不亦说乎!”灵活运用。代说话人自己,相当于“我”。《楚辞·卜居》:“詹尹乃端策拂龟曰:‘君将何以教~?’”柳宗元《捕蛇者说》:“蒋氏大戚,汪然出涕曰:‘君将哀而生~乎?’”又代听话的一方,相当于“你”。《左传·宣公二年》:“士季曰:‘谏而不入,则莫~继也。’”

❸ 指示代词。此,这。《诗经·周南·桃夭》:“~子于归,宜其室家。”(子:指女子。归:女子出嫁。)《廉颇蔺相如列传》:“均~二策,宁许以负秦曲。”

❹ 助词。用在定语和中心语之间,构成偏正词组。❶ 表示领属关系。《论语·子张》:“君子~过也,如日月之食焉。”柳宗元《捕蛇者说》:“永州~野产异蛇。”

❷ 表示修饰关系。《论语·公冶长》:“朽木不可雕也,粪土~墙,不可杇也。”(杇wū:粉刷。)《廉颇蔺相如列传》:“鄙贱~人,不知将军宽之至此也。”

❺ 助词。用在状语和中心语、述语和宾语(或补语)之间,只起凑足音节的作用。《诗经·小雅·正月》:“民之讹言,亦孔~将。”(孔:很。将:大。)《吕氏春秋·孟秋》:“行~是令,而凉风至三旬。”(行之是令:指实行应在本月实行的政令。)又《悔过》:“女死,不于南方之岸,必于北方之岸,为吾尸女~易。”(女:同“汝”。岸:高地。尸女:为你们收尸。)

❻ 助词。用在主语谓语之间,取消其独立性,使成为偏正结构。❶ 该结构作单句的主语。《列子·汤问》:“甚矣,汝~不惠。”韩愈《师说》:“师道~不传也久矣。”

❷ 该结构作单句的宾语。《论语·学而》:“不患人~不己知,患不知人也。”《隆中对》:“孤之有孔明,犹鱼~有水也。”

❸ 该结构表示时间修饰。《触龙说赵太后》:“媪~送燕后也,持其踵为之泣。”

❹ 用在复句的分句中。《触龙说赵太后》:“父母~爱子,则为之计深远。”《列子·汤问》:“虽我~死,有子存焉。”

❼ 助词。用在名词和介宾词组之间,构成表示对待关系的结构,作句子的主语或宾语。《寡人之于国也》:“寡人~于国也,尽心焉耳矣。”《公输》:“荆之地方五千里,宋之地方五百里,此犹文轩~与敝舆也。”

❽ 助词。宾语前置的标志。《左传·隐公元年》:“姜氏何厌~有?”韩愈《答李翊书》:“惟陈言~务去。”刘基《卖柑者言》:“今子是~不察,而以察吾柑。”

❾ 助词。用在韵文中或某些单音节词后,凑足音节。《诗经·鄘风·君子偕老》:“玭兮玭兮,其~翟也。”(玭cí:玉色鲜明。翟dí:绘有野鸡花纹的女衣。)《陈涉世家》:“辍耕之垄上,怅恨久~。”《赤壁之战》:“顷~,烟炎张天。”

❿ 助词。用在某些专名中,起调整音节、舒缓语气的作用。《左传·僖公二十四年》:“介~推不言禄,禄亦弗及。”《列子·汤问》:“以君之力,曾不能损魁父~丘,如太行、王屋何?”

⓫ 连词。连结词或词组,构成并列关系。《吕氏春秋·适音》:“乐~弗乐,心也。”《墨子·尚同下》:“诸侯又以其知力为未足独治其四境之内也,是以选择其次立为卿~宰。”

之*zhi

D6AE

〈文〉❶到……去;往:不知所~

❷代词,指代人或事物:求~不得/取而代~/取~于民,用~于民。

❸虚用代词,不指代具体事物:久而久~。

❹指示代词,这(个)、那(个):~子于归,宜其室家(《诗经》)/~二虫又何知(《庄子》)。

❺助词,相当于“的”:星星~火/赤子~心/意料~外/千里~行。

❻助词,用在主谓结构之间,取消句子独立性:世界~大/大道~行。

达到

到(到达) 至(至于;至乎;~到;企至) 达(进达) 臻 几 底(终~于成) 顶 登 践 跞逮(逮至;逮及) 萃 蔇 稽 涉 放 造 由 于 之 氐 徂 彻 戾 及(及至;迨及) 极 集 詹

能达到:克臻

距离近,达得到:望其项背 望其肩背 望其肩项

达到规定的标准:及格 极格 够格 过关

达到目的:上遂 得逞 得手着手 逞志实现

借助外物以达到某种目的:利用

行动快的人先达到目的:捷足先登 捷足先占 捷足先得 疾走先得 疾足先得 疾足先登

能力低下的人只要勤奋做事,同样能达到目的:驽马十驾 驽马十舍

达到限额:满(~员;~座)

达到某种职位:致位

升登,达到:跻 阶

出乎意料地达到:竟至

几乎达到:几几 几及 几乎

逐渐达到:驯至 驯致

一次就达到预定的目标:一步到位 一次到位

一下子就到位:一蹴而至 一蹴而造 一蹴即至

远远达到:遐被 远达 远暨

没有地方不能达到:无所不及 穷天穷地

哪里能达到这种地步呢:曷可臻此

(到了某一阶段:达到)

另见:目的 目标 程度 境界 水平位置 达不到

他

他 彼 其(无出~右) 夫 渠 厥之

鄙称他人:犬(豚~) 小子 鼠辈

他的:其(~夫;~舰;~才) 乃 厥

他们:夫 渠辈

他人:人(人家;异人)

敬称他人:马前

他们的:其

女性的她:她 伊(~人)

他,她:渠侬

事物的它:它 佗 也 夫 之 渠

他,它:伊

指代

一般指:或 某 有(~些;~的) 泛指

旁指:他 别(~人) 旁(~的;~证)另(~外) 异

有所指:射

暗指某人某事:影射 暗射 隐射

伪作此语影射他事:讹语影带

无所指:之 焉 厥 其 莫 无 靡 没有

泛指:漫指

表示近指:以 是 此(~若;~人) 斯(如~) 今(~次;~番) 底(~物) 所(~事) 伊 之 兹 然凭(~地) 这(~儿;~里;~么;~样) 作

这个:兹(~事;念~在~) 尔(~外) 者个 遮个

这种:此种 该种

指示或代替比较近的人或事物:这么些

表示远指:伊(~人;~年) 彼(由此及~) 那(~儿;~么;~样) 恁(~时;~大;~时节) 厥 夫

那个:彼(此起~伏) 尔(~日) 谁个 那一个 那东西 那事情

表示虚指:其(忘~所以)

另见:指出 指点 代替

去

去(~向;~路;前去;过~) 往(~至;过~;直~;开~;进~;一~) 上(~街;~厂;~门) 造 如(~厕) 之(之如;之适;君将何~) 适(~彼乐土) 徂 到 诣(~京) 赴 朅来

去或留下:去留 进止

高高兴兴地前去:乘兴而去

从侧面绕过去:绕(绕过;~道;~行) 抄(~袭;包~) 兜

紧挨着转弯:抹(~角转弯)

去一会儿:去去(~就回) 去一去

不顾而去:掉臂

辞别而去:辞去

因醴酒不设而辞去:辞醴

不知往何处去:仿徨

不知去向:杳(~然;~无音信)

去到:下(~乡;~厂)

(从所在的地方去别的地方:去)

另见:离开 出行 走向 ︱来

到达

到(~站;初~) 之(由昆~京)如(~京) 上(~街;~阵) 就(~位) 即(~位;~席) 造(~府) 赴(~官) 迨 踵(~门) 临(~窗;照~) 及 诣(~京)阚(~中原) 至(行至) 抵(抵达;抵临) 蹙踏 开涖

通行到达:通达

直接到达:直达 直抵

提前到达:早到

平安到达:安抵

全部到达:到齐(如数到齐)

一切地方都能到达:无所不及

无论多远都能到达:无远弗届 无远不届

迅速到达:电临 速达

到达的先后次序:先来后到

不到达:不到

(到了某一地点:到达)

另见:来 去 宾客 亲自 ︱出发

指代人

之

指代人或物:的(老~;新~)

表示有此属性的或做此动作的人或物:者(耕~;逝~)

指不知的人:谁(谁人;谁当;谁何) 孰(孰何) 某(王~) 或(~存~亡) 若个 若而 什么人 何许人(~也)

泛指某人或某些人:张三李四 李四张三

未指明或特别提到的人:某某

要求在两个或两个以上的人中确指某一个人:哪位

指任何人:谁(~都知道) 你(~一言)

泛指任何人或一般人:张王李赵

指那人或对方:彼人

指示比较近的事物或人:这个

意中所指的人:伊人

指较远的人:那(那个)

敬称所指的若干人:诸位 诸君 列位 各位 众位 二三子 二三君子

指上文说过的人或事物:该

其余的人:余子(目无~) 余人

另外的人:外人 别人 他人

不好的路

曲折的道路:曲陌

曲折如“之”字形的路:之字路

迂回曲折的道路:纡道

不直的路:弯路

艰险的路:危路

艰险难行的路:危途

高峻坎坷的路:悬途

狭窄的路:侧径

窄小的路:狭路

狭窄的通路:隙路

两壁间的狭窄小道:夹道

房与房或墙与墙间可以通行的狭路:过道

逼窄的道路:窘路

偏僻的路:僻路 间径

泥泞的道路:泥途 泥涂 泥塗

雪后泥路:雪泥

方向

方(那~) 向(风~;趋~) 道

表示方位,方向:面

方向和位置:位(~于;方位) 方隅

别的方位:诸方

方位词前缀:之(~中;~内;~外;~前;~上) 以(~东;~前)

方位词后缀:面(四~;东~;后~;反~;背~;对~) 边(里~;侧~) 头(上~) 方(下~)

一定的方向:定向

方向相反:反向

反方向:逆向

方向、性质等相反:倒

彼此方向相反:舛驰 背驰 异道而驰 背道而驰 东趋西步 相僢而驰 相背 而驰

表面上主张仁德,行动上却背道而驰:色仁行违

另见:走向 各方1 目标 辨认 各面看清2

3.之(p98.1)

义项三,首项书证引《诗·周南·樛木》作: “南有樛木,葛藟累之。

按:引书证失下引号,当补。

之zhī

止而切,平支。

❶往;到。《诗·卫风·伯兮》:“自伯~东,首如飞蓬。”

❷他(她、它),他(她,它)们。《孟子·离娄》:“爱人者人恒爱~,敬人者人恒敬~。”

❸此,这。《庄子·逍遥游》:“~二虫,又何知。”

❹助词。1.用于定语与中心词之间,表示修饰限制关系。《荀子·劝学》:“无冥冥~志者无昭昭~明,无惛惛~事者无赫赫~功。”2.用于主语与谓语之间,取消句子的独立性。《国语·晋语》:“欲人~爱己也必先爱人,欲人~从己也必先从人。”3.用作宾语前置的标志。《韩非子·外储说》:“贤~用,能~使。”

❺连词。则,就。《论语·阳货》:“迩~事父,远~事君。”

〖之〗 粵 zi1〔枝〕普 zhī

❶ 前往。段玉裁《說文解字注》:「〜,出也。引申之義為往。」魏禧《吾廬記》:「獨身無所事事而~瓊海。」(瓊海:即今之海南島。)❷ 人稱代詞,他、她、牠、它(們)。左丘明《左傳.莊公十年》:「公與〜乘。」(魯莊公與他【曹劌】一同乘坐戰車。)陸以湉《冷廬雜識.卷七.陳忠愍公》:「以大義喻〜。」(以大道理勸喻他們【士兵們】。)

❸ 人稱代詞,我。司馬遷《史記.廉頗藺相如列傳》:「鄙賤之人,不知將軍寬〜至此也。」

❹ 指示代詞,這,此。《詩經.周南.桃夭》:「〜子于歸。」(這個女子出嫁了。)

❺ 結構助詞,表示領有關係,相當於「的」。韓愈《師說》:「古〜學者必有師。」

❻ 結構助詞,加插在主語和謂語中間,以取消句子的獨立性,作為句子中的一個成分。《師說》:「師道〜不傳也久矣。」

之zhī

❶助词,用法跟“的”相当。用来表示修饰、限制,在形容词或名词后。如:百万之师,光荣之家。用来表示领有、连属关系,在名词或代词后。如:赤子之心,以子之矛,攻子之盾。

❷代词,代替人或事物,限于作宾语。如:爱之重之,取之不尽。

❸代词,虚指。如:久而久之。

❹用在主谓结构之间,取消它的独立性,使变成偏正结构。如:战斗之烈。

之zhi

(一)代词。(A)用于名词前,具有指示作用,相当于“这”“这个”。如: ❶之二虫又何知?(《庄子·逍遥游》“之”句:这两个虫又知道什么?)

❷之歌者非常人也。(《吕氏春秋·举难》“之”句:这个唱歌的人不是寻常之人。) (B)用于第三人称,也活用于第一、第二人称,可指代人和事物,没有单数、复数之分,相当于“他们”“他”“我”“你”等。如:

❸邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀(chen),跳往助之。(《列子·汤问》“之”句:邻居京城氏的遗孀有个遗腹子,刚到换牙的年龄,蹦跳着去帮助他们。)

❹闻之死,请往。(《礼记·檀弓下》“之”句:听说他死了,请允许我去看看。)

❺君将哀而生之乎? (《柳宗元集·捕蛇者说》“之”句:您哀怜我并打算使我活下去吗?)

❻谏而不入,则莫之继也。(《左传·宣公二年》“之”句:进谏如果不被采纳,就没有谁接替你了。)(二)助词。(A)用于修饰语和后面的中心词之间,相当于“的”。如:

❼吾家君譬如桂树生泰山之阿,上有万仞之高,下有不测之深。(《世说新语·德行》“之”句:家父好象桂树生长在泰山的顶端,上有万仞的高空,下有无法测知的深渊。)

❽夜光之珠,不必出于孟津之河。(《世说新语·言语》“之”句;夜里放光的珍珠,不一定必须出自孟津的河中。) (B)用于小句(子句和分句)的主、谓语之间,取消其独立性,可不必译出。如:

❾嵇延祖卓卓如野鹤之在鸡群。(《世说新语·容止》“之”句:嵇延祖出类拔萃象野鹤立于鸡群中。)

❿孤之有孔明,犹鱼之有水也。(《三国志·蜀书·诸葛亮传》“之”句:我有孔明,象鱼得到了水。) (11)虽我之死,有子存焉。(《列子·汤问》“之”句:即使我死了,还有儿子活着呢。)(C)用于前置宾语与后面的动词或介词之间。如:(12)君亡之不恤,而群臣是忧。(《左传·僖公十五年》“之”句:君王不忧虑〔自己〕流亡,却担心群臣。)(13)心无杂虑,唯鱼之求。(《列子·汤问》“之”句:〔我〕心中没有其他念头,只求鱼。)(14)吾非夫人之为恸而谁为?(《论语·先进》“之”句:我不为那个人悲痛而为谁〔悲痛〕?)(D)用于某些动词或表示时间的词语后,补足音节。如: (15)公将鼓之。(《左传·庄公十年》“之”句:庄公将要敲响战鼓。)(16)久之,见其不动,试摸之,乃石也。(《梦溪笔谈·异事》“之”句:过了很久,见它不动,就试着摸它,原来是一块石头。)(三)连词,连接并列的两项,相当于“和”。如: (17)皇父之二子死焉。(《左传·文公十一年》“之”句:皇父和〔他的〕两个儿子死于是。)(18)昔鬼侯之鄂侯、文王,纣之三公也。(《战国策·赵策三》“之”句:以前鬼侯和鄂侯、文王,是纣王的三公。)

之zhī

[书] Ⅰ ❶ (代替人或事物, 限于做宾语): 怒目而视 ~ stare at it or him; 取而代 ~ replace someone; take it over; 将如 ~ 何? What is to be done? 无不为 ~ 高兴。Everybody feels excited about it.

❷ (虚用, 无所指): 久而久 ~ with the lapse of time; as time passes; 总而言 ~ in short; in a word; in brief; make a long story short; 手之舞 ~, 足之蹈 ~ dance with joy

❸ (这; 那) this: ~ 人也 this type of man Ⅱ ❶ (用在定语和中心词之间, 表示领属关系或一般的修饰关系): 赤子 ~ 心 the pure heart of a newborn babe; 汝 ~ 过也 your fault; 普天 ~ 下 all under heaven; all over the world; 光荣 ~ 家 the honoured family; 钟鼓 ~ 声 the sound of drums and bells; 以我 ~ 长, 攻敌 ~ 短 utilize our strong points to attack the enemy at his weak points

❷ (用在主谓结构之间, 取消它的独立性, 使变成偏正结构): 世界 ~ 大, 无奇不有。 The world is so big that nothing is to be surprised at. 战斗 ~ 烈, 实难预料。 It is unthinkable that the fight is terribly fierce. 皮 ~ 不存, 毛将焉附? With the skin gone, to what can the hair attach itself? Ⅲ (往) go; leave: 由京 ~ 沪 leave Beijing for Shanghai; 不知所 ~。 Don't know where he went. 君将何 ~? Where are you bound for? Ⅳ (姓氏) a surname: ~ 马宇 Zhi Mayu

◆之后 later; after; afterwards; 之乎者也 literary jargon; pedantic terms; archaism; archaic words; classical expressions; 之类 and so on; and so forth; and the like; and what not; 之流 and his like; 之前 before; prior to; ago; 之死靡它 swear everlasting fidelity to someone; have no other intention until death; will never remarry another person until death; 之字形 zigzag

之zhī

❶

❷ 安

❸ 八拜

❹ 不了了

之

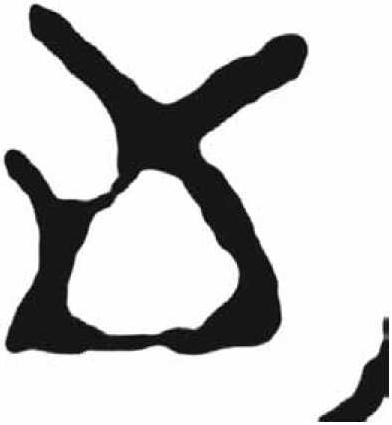

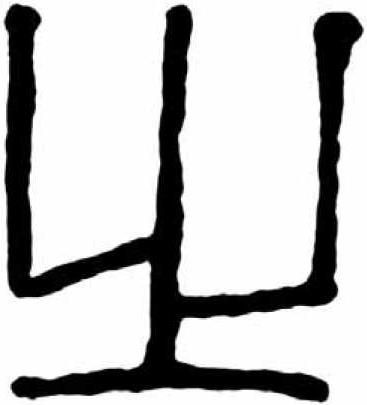

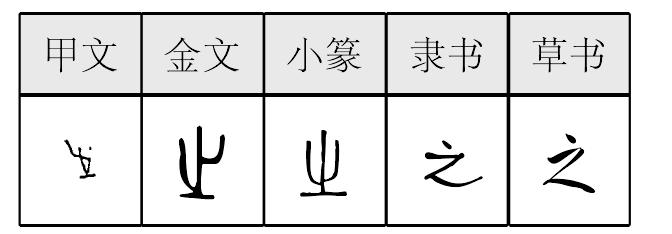

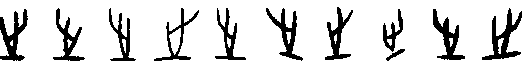

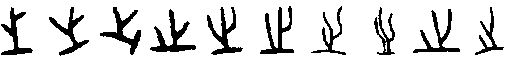

之,甲骨文作 ,金文作

,金文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

从止从一,“止”,足也。“一” 指示出發之地。本義是往某處去。文獻多用作代詞、副詞、連詞、介詞、助詞。卜辭、銘文多用作代詞,或用作助詞。提示: “止” 字三筆寫成,“之” 字可以理解爲 “止” 下加一横,四筆寫成,注意區别。

楚簡帛文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,古隸典型。按照楚秦簡牘文字形依次臨摹書寫,就能從根本上理解書體的演變大勢。參見470.止字條。

,古隸典型。按照楚秦簡牘文字形依次臨摹書寫,就能從根本上理解書體的演變大勢。參見470.止字條。

之zhī

(甲)

(甲)  (篆)

(篆)

小篆由“止”(脚趾)与“一”合成。“一”有如“起跑线”,意思是从“一”起步,属指事字。谐“至”之音,本义为至、到。作意符生成的字有“乏”,现主要是作文言虚词。作声符生成的字有:

zhī

芝(芝麻)

之.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆zhī

篆zhī

[象形,像人動脚向前走。(《説文》:“之,出也。象艸過屮,枝莖益大,有所之。一者,地也。”不確。之,助詞〈赤子之心。緩兵之計,不速之客〉;用在主謂結構之間〈大道之行也,天下爲公〉;代詞〈置之度外〉;虛用〈久而久之〉;到〈吾欲之南海〉。甲骨文“之”從止從一,像人向前方出走。)]

《詩經·秦風·蒹葭》:“溯洄從之,道阻且長。”(逆流而上去找她,河道險阻漫且長。)

之(zhī)

“.jpg) ,出也。象艸过屮,枝茎益大,有所之。一者,地也。凡之之属皆从之。”(止而切)

,出也。象艸过屮,枝茎益大,有所之。一者,地也。凡之之属皆从之。”(止而切)

徐锴《系传》:“之者,枝也。象艸木之枝东西旁出而常连于根本也。”《说文》以“出”释“之”,意为生长出来。许慎根据讹变的字形,加以训释。甲骨文作.jpg) ,从人足在癅上,表示离开一个地方前往他处。《尔雅·释诂上》:“之,往也。”卜辞或用其本义,如:“甲戌卜,王之以射?”(《英》526)[1]卜辞中“之”还被借用为指代词,如:“辛酉卜,……翊壬戌不雨,之日夕雨,不延。”(《乙》5278)[2]金文作

,从人足在癅上,表示离开一个地方前往他处。《尔雅·释诂上》:“之,往也。”卜辞或用其本义,如:“甲戌卜,王之以射?”(《英》526)[1]卜辞中“之”还被借用为指代词,如:“辛酉卜,……翊壬戌不雨,之日夕雨,不延。”(《乙》5278)[2]金文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,用为第三人称代词,如齐镈:“

,用为第三人称代词,如齐镈:“![]() 氏易(赐)之邑

氏易(赐)之邑![]() (二百)又九十又九邑。”也用作指示代词,此,这,如何尊:“余其宅兹中或(国),自之

(二百)又九十又九邑。”也用作指示代词,此,这,如何尊:“余其宅兹中或(国),自之![]() (乂)民。”[3]文献中“之”多被借用为语助词,参见王引之《经传释词》卷九。

(乂)民。”[3]文献中“之”多被借用为语助词,参见王引之《经传释词》卷九。

之部只有一个属字“.jpg) ”,云:“艸木妄生也。从之在土上。读若皇。”

”,云:“艸木妄生也。从之在土上。读若皇。”

之zhī

(3画)![]()

【提示】3画,第二笔为横撇;旧字形4画,第二笔断为一横、一撇两笔。

*之zhī

3画 丶部 〈书〉

(1) 往: 夫子将何~?|不知君之所~。

(2) 代词。

1. 这;那: ~人|~子于归。

2. 代替人或事物(只能作宾语): 取而代~|学而时习~|有过~而无不及。

3. 虚用;无所指: 不了了~|堂而皇~|久而久~。

(3) 助词。

1. 用于定语与中心词之间,表示领属关系或修饰关系: 国~瑰宝|鸡犬~声|邻里~间|听众~声|意料~中|十~八九。

2. 用于主谓结构之中,取消其独立性,使变成偏正关系: 世界~大|历史~久|大道~行也,天下为公。

之( )

)

甲骨文合集2498正,殷

隹之其凡。

殷㝅盤,殷周金文集成10128,西周中期

子子孫孫永 (壽)用之。

(壽)用之。

縣妃簋,殷周金文集成4269,西周中期

爵𢦚之戈。

小克鼎,殷周金文集成2796,西周晚期

王命譱(膳)夫克舍令于成周 (遹)正八𠂤(師)之年。

(遹)正八𠂤(師)之年。

散氏盤,殷周金文集成10176,西周晚期

襄之有司橐。

牧共作父丁簋,殷周金文集成3651,西周早期

牧共乍(作)父丁之食𣪕(簋)。

王子于戈,殷周金文集成11207,春秋晚期

王子 (于)之用戈。

(于)之用戈。

蔡公子義工簠,殷周金文集成4500,春秋晚期

蔡公子義工 (之)飤

(之)飤 (䀇)。

(䀇)。

按: 增从戈。

𨟭大史申鼎, 殷周金文集成2732,春秋晚期 安之孫

安之孫 (𨟭)大史申。

(𨟭)大史申。

子之弄鳥尊,殷周金文集成5761,春秋晚期

子□之弄鳥。

蔡公子果戈,殷周金文集成11147,春秋晚期

蔡公子果之用。

子劍, 殷周金文集成11578, 春秋晚期

子劍, 殷周金文集成11578, 春秋晚期 子之用。

子之用。

北子之子劍,近出殷周金文集録1224,戰國前期

北子之子之元用劍。

曾侯乙鐘(中三6),殷周金文集成326,戰國早期

割(姑) (洗)之宫角。

(洗)之宫角。

𧊒壺, 殷周金文集成9734, 戰國晚期

(以)𢝊(憂)氒民之隹(罹)不 (辜)。

(辜)。

王命龍節,殷周金文集成12098,戰國

一檐(擔)飤之。

王子造匜,殷周金文集成10190,戰國

王 (子)造

(子)造 (之)𨗥

(之)𨗥 (浣)。

(浣)。

按: 增从䖵。

古璽彙編4838,戰國

私公之鉨。

古璽彙編4831,戰國

私公之鉨。

古璽彙編216,戰國

□□之鉨。

古璽彙編4711,戰國

悊之。

古璽彙編4827,戰國

私公之鉨。

古璽彙編168,戰國

南門之鉨。

古錢大辭典1010,戰國

之。

郭店楚墓竹簡·成之聞之31,戰國

折(制)爲君臣之義。

上海博物館藏戰國楚竹書三·彭祖4,戰國

夫子之悳登矣。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏30,戰國

年而天下之人亡訟獄者。

上海博物館藏戰國楚竹書二·民之父母5,戰國

“五至”既 (聞)之矣。

(聞)之矣。

上海博物館藏戰國楚竹書二·民之父母5,戰國

此之胃(謂) “五至”。

睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種23,戰國至秦

令出之。

長沙馬王堆二、三號漢墓·合陰陽118,西漢

一曰上之。

銀雀山漢墓竹簡·晏子617,西漢

將封之以璽稽。

銀雀山漢墓竹簡·守法守令等十三篇812,西漢

城守之備也。

增訂漢印文字徵

夏奉之印。

增訂漢印文字徵

萬之歲印。

蕩陰令張遷碑陽,東漢

君之先出自有周。

池陽令張君殘碑,東漢

西鄉侯之兄,冀州刺史之考也。

元誨墓誌,北魏

等翺翔之師,同遷延之役。

劉雙仁墓誌蓋,北齊

齊故劉使君墓誌之銘。

華嶽頌額,北周

西嶽華山神廟之碑。

青州勝福寺舍利塔下銘,隋

舍利塔下之銘。

碧落碑,唐

況倚閭分甘之澤。

禪師影堂紀德碑額,唐

唐恒嶽故禪師影堂紀德之碑。

李氏三墳記陽,唐

植之以□藝,博之以文行。

李神符碑,唐

大唐故司空開府儀同三司襄邑王之碑。

《説文》: “之,出也。象艸過中,枝莖益大,有所之。一者,地也。凡之之屬皆从之。”

許慎所解形體結構不確。“之”字甲骨文、金文从止、一。“止”象腳形,表示行走。但是對於“止”下的“一”的含義,學界有不同的看法。有人認爲“一”是指到達的地點,有人則認爲是出發的地點。從意義上看,則“之”既可以表示出發、往,也可以表示到達。實物文字中多用作代詞或結構助詞。

之zhī

甲骨文从止(趾)在一横上。象人有所往(往的本字即止在土(王)上)。古汉语例如:将何之? |由京之汉。甲骨文常用为“这里,这个”义。如:之日(这天)|之夕(这个晚上)。古书例如:之子于归|之二虫又何知。两周金文字形同。“这,此”引申义转为“的”。如:聿征八师之年|(春秋时)宋庄公之孙。现代例如:三分之一|光荣之家。又引申为“它”。如:其永用之|子子孙孙永宝用之。稍晚的例如:取之不尽,用之不竭|偶一为之。之字的止字笔画渐散开,有的像从屮(chè,草),《说文》误以为小篆象地上长出草状。甲骨文又有㞢字(可能从牛头在祭案上)。 小篆隶楷与㞢形相近或相同。但甲骨文与又(有)义全同。常用为侑,祭名。又与之古音相通。但之与㞢不是一个字。之字用为代词又虚指。如:久而久之。又置于主谓结构之间,使之变成偏正结构。如:大道之行也,天下为公。

之★常◎常

zhī表意,甲骨文、金文、小篆从止从一,止指脚趾,一指人所离开的地方,隶定为“之”。本义表示到某处去,假借为代词(代表人、事或物)、助词(表示修饰关系、领属关系、同一关系)等。

【辨析】

以“之”作音符构成的形声字一般读zhī:芝。

之 (zhī)

(zhī)

出也。从屮,从一。一,地也。

【按】之,古文作 ,象止(腳)離開某地前往他處。 小篆時,上部分變化作“屮”,象草木之形,以“一”指地面,進行了理據重構,表示生出。出,生出、滋長。

,象止(腳)離開某地前往他處。 小篆時,上部分變化作“屮”,象草木之形,以“一”指地面,進行了理據重構,表示生出。出,生出、滋長。

*之tjiəv

[甲骨]

[金文]

[小篆]《說文》:  , 出也,象艸過屮,枝莖漸益大有所之。一者地也。凡之之屬皆从之。(六篇下)

, 出也,象艸過屮,枝莖漸益大有所之。一者地也。凡之之屬皆从之。(六篇下)

足所踏之處即此處,標明所在地點。

- 八个沙瑶妹是什么意思

- 八中洲是什么意思

- 八丹塔是什么意思

- 八义记是什么意思

- 八义记是什么意思

- 八九年爱国派是什么意思

- 八乡山苏区反“围剿”是什么意思

- 八互是什么意思

- 八人油画集是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙是什么意思

- 八仙串是什么意思

- 八仙串是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丸是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙丹是什么意思

- 八仙乐队是什么意思

- 八仙公延年不老散是什么意思

- 八仙图是什么意思

- 八仙妙应丹是什么意思

- 八仙山是什么意思

- 八仙庆寿是什么意思

- 八仙庵是什么意思

- 八仙换骨丸是什么意思

- 八仙捧寿是什么意思

- 八仙捧寿的流金鼎是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思

- 八仙散是什么意思