筑圩技术technique for making dykedfields

中国古代在巨型湖区和沿江平原、下游三角洲等地区营造圩田、规划水利的综合技术。最早起源于春秋吴越时的太湖地区,盛行于宋以后,其内容包括圩堤建造、河网规划、涵闸设置等。南方水稻生产的发展和圩田系统有极密切关系。

圩田修筑技术 北宋范仲淹(989~1052)提出筑堤、浚河、置闸为筑圩的三项基本措施,历代沿用不变。

圩堤 圩堤起外挡洪水、内捍农田的作用,即史籍所说的“低田患水,以围岸为存亡”。圩堤技术经验主要有:❶圩堤规格。要求高厚坚固,大小尺寸依各地的水位和地势而定。历史上太湖地区规定较具体。元代至大初年(1308)江浙行省规定圩堤格式为五等;明清时规格比元代略有提高(见表),普遍认为圩堤的高度要比历史最大洪水位高出1尺。太湖地区圩堤的边坡较陡,为防止渗水破坏堤岸,一般旁靠正岸修筑子岸。子岸又名“副岸”、“畔岸”,俗称“㽘塌”;较围岸低一二尺,但顶、基都较正岸为宽,筑在正岸的一侧或两侧,与正岸一齐筑起。加子岸增加了圩堤的稳定性,又节省土料。丹阳湖、洞庭湖等圩区洪枯水位变化大,圩堤规格更高,所筑多数为大圩。

❷圩堤施工技术。包括土料来源、筑堤土质、修筑方法等方面。低乡土料匮乏,解决的途径一是开河取土,在围内外深挖塘浦、河沟取土筑岸,二是开挖荒田草荡取土,三是在圩内农田中挖浅沟取土,但沟需离堤脚2丈之外,一年内还土填平,四是鱼鳞法取土,俗称“抽田肋”,于田面上四散挑土,“方一尺,取一锹”,如鱼鳞相似,事后罱河泥填平。古代很注意选用筑堤的土质。如明代耿橘提出常熟县有乌山土、灰罗土、竖门土三种土难压实,不宜筑堤。遇到这种土质,耿橘提出在基础处先掘成深3尺的沟,取粘土填实。从而形成粘土防渗心墙,可降低浸润线,防止堤基渗漏。筑圩堤务必要坚实。先坚筑下脚,然后渐次垒高,分层加土,层层夯实,做到“锥之不入”。最难的是水中筑堤,须用木桩,再夹上竹笆作围墙固土,或用石块砌护才能成功。北宋嘉祐(1056~1063)中筑昆山至和塘,已采用籧篨(苇竹席)、刍稿(稿草)为墙,漉水中淤泥为堤的方法。对难以修筑的堤,可以待土堤沉陷后再加高,使质量得到保证。

❸圩堤养护管理。平时圩区有塘长、圩长率人沿堤巡查,“岸之漏者塞,疏者实,冲者捍,坍者缮,低者崇,隘者培”。圩堤的最大威胁是风浪破坏,在防浪护坡方面积累的主要经验有:一是植物护坡。在堤坡上种草,使草根蟠结固堤。堤脚外的浅滩,种植茭、芦、菱等水生植物,以削弱风浪对圩堤的破坏。二是砌石护坡。在遭河湖风浪冲击之处,于圩堤外坡甃以石块,称之“挡浪”。三是修筑防浪戗台。即于圩岸外再筑一层堤岸,高只圩岸的一半,如台阶之状,戗台上遍种水杨,圩外杂植茭芦,以防风浪冲击。有的地方在圩岸外一二丈,“列栅作埂,植茭树杨”,称之“外护”。

历代太湖流域圩堤断面 单位: 尺

| 朝代 | 堤 别 | 顶宽 | 基宽 | 堤高 | 边坡 | 资料来源 |

| 元 | 一等田与水平 二等田高水1尺 三等田高水2尺 四等田高水3尺 五等田高水4尺 | 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 | 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 | 7.5 6.5 5.5 4.5 3.0 | 1∶0.33 1∶0.34 1∶0.36 1∶0.38 1∶0.50 | 崇祯《松江府志》 |

| 明 | 一等田低于水 | 7.5 | 15.0 | 高于水8.0 | 嘉靖《江阴县志》载姚文灏《修筑圩 坦事宜》 | |

| 二等田与水平 三等田高水1尺 四等田高水2尺 五等田高水3尺 | 7.0 6.0 5.0 4.5 | 14.0 12.0 10.0 9.0 | 8.0 7.0 6.0 5.0 | 1∶0.44 1∶0.43 1∶0.42 1∶0.45 | ||

| 清 | 一 等 二 等 三 等 四 等 | 6.0 5.0 5.0 4.0 | 15.0 14.0 12.0 10.0 | 8.0 7.0 6.0 5.0 | 1∶0.56 1∶0.64 1∶0.58 1∶0.60 | 《吴江水考增辑》卷2引录《严作霖 条例》 |

注: 表中水位指冬春枯水时的平均水位

河网 为满足圩田灌溉、排水及运输等需要,圩内外要形成互相贯通的河网。内河网的布置,根据圩子大小和地形情况开十字、丁字、一字、月样、弓样等河若干。圩内水面占农田面积的比例,明人提出为十分之一二,外河网的布置,太湖地区在唐、五代吴越时已形成了“五里七里一纵浦,七里十里一横塘”的布局,水流畅通,圩田常获丰熟。为防止河道淤塞,一是经常浚治河道。疏浚河道的具体方法,明耿橘提出了“开河法”9条,内容除组织施工和验收外,还指出疏浚河道要由干及支,干、支并举,使圩田都能得利;浚河的土不许于近便岸上抛堆,要在离岸20步以外散堆,或用作加固子岸和修补坍圮堤岸等;开挖沟河的型式以“仰月形”为好,即沟道断面的面、腹较阔,底较窄,可以多载水而不易塌圮。二是在通江通海港浦设闸,挡潮拒沙。三是加强河道管理。如禁止在河岸临水坡上种植,禁止围垦河滩及在河道中张设鱼罾虾簖,以免阻滞水流,促使泥沙淤垫。

涵闸 于圩内外河沟联结处建闸,旱则开闸引外河水灌溉,涝则闭闸拒外水侵入。在圩内高低田交界处也设置涵闸,以便分区分级控制。

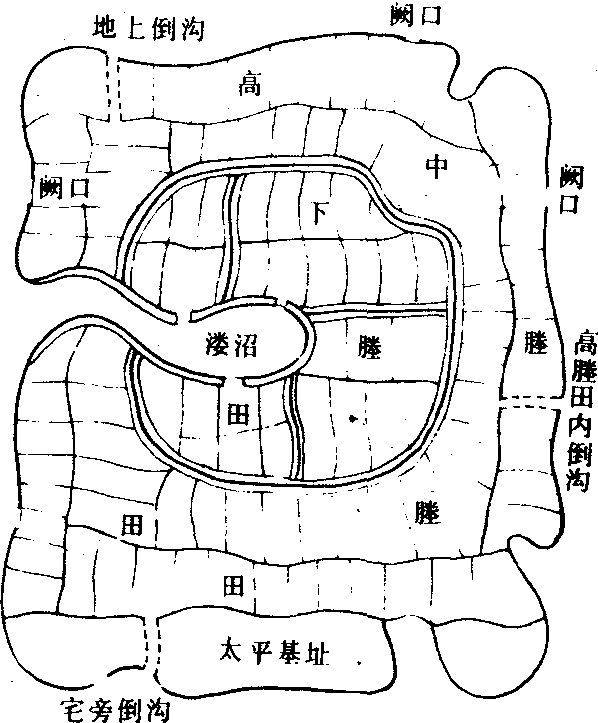

圩区水利治理 主要经验:❶分区分级控制,以解决圩内高低地之间的旱涝矛盾。方法,是在圩内修筑径塍、戗岸(分隔高低田的堤岸),于高田外沿开沟,利用挖出的土在低田外沿筑堤,条数根据圩内农田高差而定。这样雨时阻止高地径流向低地汇集,减轻低地积涝;旱时高地又能利用蓄积的径流,引水灌溉农田。清代孙峻在《筑圩图说》中总结了治理仰孟圩的经验。通过在圩内修筑“围”、“戗”,将农田分为“上塍田”、“中

图1 仰孟圩治理示意图

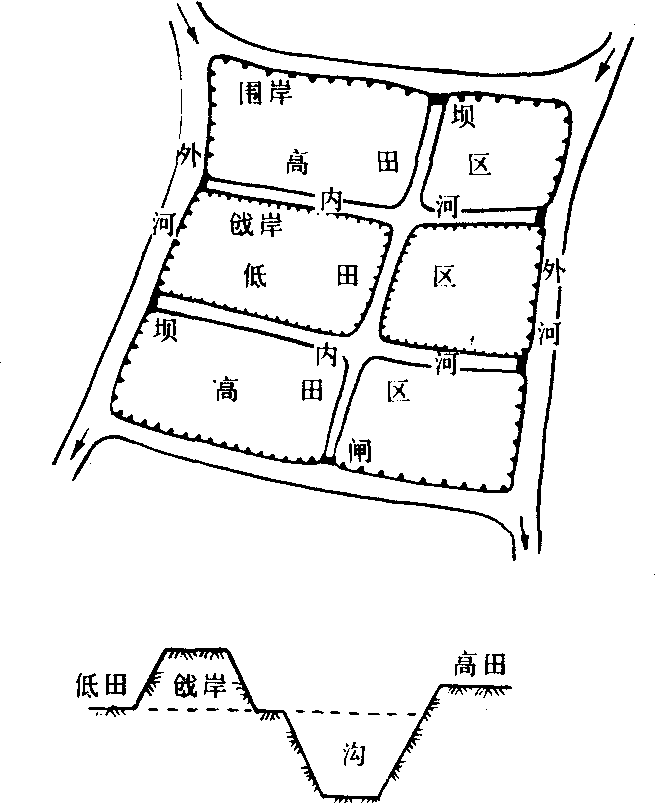

塍田”和“下塍田”三级,使各级农田自成独立的区段,区段内又作小塍岸,分成若干格,通过分级、分区、分格控制,实行内外分开,高低分排。在圩堤外围开缺口设堰闸排上塍水;从上塍内开挖“倒沟”排中塍水;在圩内低洼处开凿溇沼通外河排下塍水(见图1)。❷联圩并圩。大圩抗御洪涝的能力比小圩强,为此历史上对小圩实行了联圩并圩。方法是“随河做岸,连搭成围”,合数十圩为一圩。联并时不能把骨干河道包进圩中,以免影响行洪(见图2)。丹阳湖地区北宋时就较大规模

图2 联圩并圩和戗岸示意图

地建大圩,一个大圩包套数十小圩在内。明清时在长江中下游湖北、安徽滨江一带,相继将沿江各圩堤岸分段联结起来。太湖地区唐、五代时盛行大圩,宋代大圩逐渐解体,以后主要以民修小圩为主,明清时在少部分地区,如常熟县等推行联圩并圩。- 卞炎是什么意思

- 卞玄仁是什么意思

- 卞玉是什么意思

- 卞玉三献是什么意思

- 卞玉京是什么意思

- 卞璞是什么意思

- 卞璧是什么意思

- 卞田居是什么意思

- 卞皇后是什么意思

- 卞祖善是什么意思

- 卞福孙是什么意思

- 卞福孫是什么意思

- 卞秉灿是什么意思

- 卞秉粲是什么意思

- 卞稚珊是什么意思

- 卞竟武是什么意思

- 卞粹是什么意思

- 卞肆是什么意思

- 卞良发是什么意思

- 卞英杰是什么意思

- 卞范之是什么意思

- 卞荣是什么意思

- 卞荫昌是什么意思

- 卞荫昌故居是什么意思

- 卞莊子是什么意思

- 卞蔭昌是什么意思

- 卞觉非是什么意思

- 卞赛是什么意思

- 卞赛赛是什么意思

- 卞踏是什么意思

- 卞达把是什么意思

- 卞郎中诗集是什么意思

- 卞都赋是什么意思

- 卞铄是什么意思

- 卞随是什么意思

- 卞隨是什么意思

- 卞雪松是什么意思

- 卞鴻儒是什么意思

- 卞鸿儒是什么意思

- 卞鸿沣是什么意思

- 卞鼐是什么意思

- 卞鼒是什么意思

- 卟是什么意思

- 卟啉是什么意思

- 卟啉代谢是什么意思

- 卟啉和卟啉前体检查是什么意思

- 卟啉尿是什么意思

- 卟啉性神经病是什么意思

- 卟啉病是什么意思

- 卟啉症是什么意思

- 卟笃是什么意思

- 占是什么意思

- 占一是什么意思

- 占上苑,留住春,奉玉觞。是什么意思

- 占上风是什么意思

- 占不着是什么意思

- 占东是什么意思

- 占个高枝儿是什么意思

- 占为己有是什么意思

- 占九是什么意思