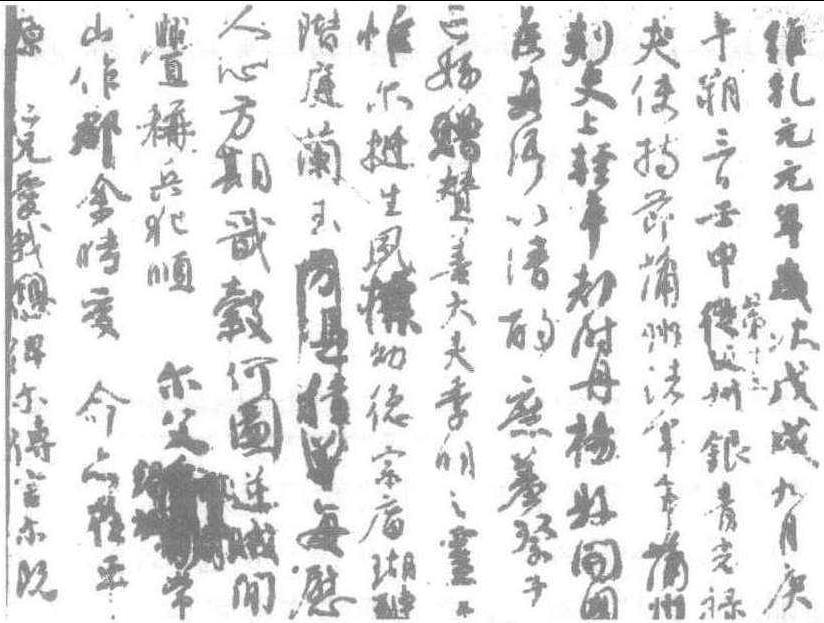

《祭侄文稿》

唐代颜真卿行书法帖。全称《祭侄季明文稿》。麻纸墨迹本,纵28.16cm,横72.32cm,共25行,234字。此帖书于乾元元年(758),系无意于书的稿本。季明是颜真卿的侄子。安史之乱时期,颜真卿和其从兄颜杲卿及侄子颜季明高举义旗,后颜杲卿父子英勇就义。其时颜季明正当英年,颜真卿痛心疾首,悲愤交加,纵笔放书,一泻千里,字里行间充满对侄子的怀念之情。祭侄文稿通篇神采飞动,笔法豪迈奔放,气势流宕雄伟,出于绳墨之外,被誉为颜书行草第一,历代书家对其推崇备至。此稿流传有绪,亦多次摹刻入帖,现藏台湾故宫博物院。

祭侄文稿

唐*颜真卿行草墨迹。唐天宝十四年(755 ),安禄山起兵叛乱,颜真卿时任平原太守,与任常山太守的从兄颜杲卿分别在河北和山东起兵讨伐。杲卿幼子季明往来于平原、常山之间联络。叛军攻陷常山,杲卿父子被俘而遭杀害。肃宗乾元元年(758),颜真卿命人寻访杲卿家人下落,结果只从常山带回其侄季明的首骨。颜真卿悲愤填膺,以激切心情写下了这篇祭文。全文23行,234字,加改易的34字,共268字。运笔畅达果断,笔法多变换,多有枯墨出现,反映了作者握管时的悲愤心情。正是由于心情悲痛,志不在书,所以能够笔随情移,自然天成。此稿现存台湾省博物馆。有影印本行世。

祭侄文稿

唐*颜真卿行草墨迹。唐天宝十四年(755 ),安禄山起兵叛乱,颜真卿时任平原太守,与任常山太守的从兄颜杲卿分别在河北和山东起兵讨伐。杲卿幼子季明往来于平原、常山之间联络。叛军攻陷常山,杲卿父子被俘而遭杀害。肃宗乾元元年(758),颜真卿命人寻访杲卿家人下落,结果只从常山带回其侄季明的首骨。颜真卿悲愤填膺,以激切心情写下了这篇祭文。全文23行,234字,加改易的34字,共268字。运笔畅达果断,笔法多变换,多有枯墨出现,反映了作者握管时的悲愤心情。正是由于心情悲痛,志不在书,所以能够笔随情移,自然天成。此稿现存台湾省博物馆。有影印本行世。

祭侄文稿

唐颜真卿书,行草,纸本。引首有清高宗弘历书“颜真卿祭侄稿记”,幅后有多家题跋,原为清宫收藏,今藏台北故宫博物院。《祭侄文稿》 是颜真卿为其侄季明因安禄山之乱而殉国所作的祭文草稿。唐天宝十四年 (755),藩镇安禄山起兵叛乱,当时任平原太守的颜真卿和从兄常山太守颜杲卿分别在山东、河北发兵讨伐叛军。颜杲卿之子季明往来于山东、河北,联络军情。叛军攻陷常山,杲卿父子被执后遭杀害。肃宗乾元元年(758),颜真卿命人寻访杲卿家人下落,结果只得季明首骨,在激昂悲切之余,挥笔疾书祭侄文稿,因书时作者哀思勃发,萦行郁怒,字无意工而自工,真气弥满,法度俱备。运笔畅达果断,转折处锋毫变换精巧自然,姿态横生,渴笔枯墨多处出现,使人极能想见作者临池时难以自抑的激动心情。元人评此书: “纵笔浩放,一泻千里,时出遒劲,杂以流丽,或若篆籀,或若镌刻,其妙解处殆出天造。” 世称此为 “天下第二行书。”颜真卿 (709—785),字清臣,山东临沂人。代宗时封鲁郡公,故人称 “颜鲁公”。他自小丧父,靠母亲殷氏抚养成人。二十六岁时中进士。颜真卿一生忠君爱民,直言谏诤,不畏权臣,屡受排斥打击而不改其貌,仍守坚贞。年近八十,仍不顾生死安抚叛军,被杀害于汝州。颜真卿幼时家贫,无纸笔,以黄土书墙,后广学众体,参以新意,自创颜体,结构宽博,刚健遒实,气度恢宏,使初庾唐劲书风转为雄强书风。

祭侄文稿

行书法帖。墨迹本。唐颜真卿书。原系文稿,故挥洒自如、气韵贯通,有“纵笔浩放,一泻千里,时出遒劲,杂以流丽”,“妙解处殆出天造”之誉,被书坛推为存世颜书之最。

祭侄文稿

墨迹本。唐、颜真卿书。麻纸本,行草。纵28.16厘米,横72.32厘米。25行,234字。是颜真卿为追念死于安禄山之乱的侄儿季明所写的祭文。此稿天真自然。沉痛悲愤之情,溢于笔端。书法气势磅礴,奇伟豪宕,刚劲多姿,一泻千里。笔势雄奇,超神入圣。为颜真卿书行草第一。元鲜于枢在卷尾题跋中称赞:“唐太师鲁公颜真卿书祭侄季明文稿,天下行书第二,余家法书第一”。钤有“赵子昂氏”、“鲜于枢伯几文”、“张晏和印”、“句曲外史”、“乔篑成氏”、“吴廷”、“杨明时印”、“陈定平生真赏”、“徐乾学之印”、“王顼龄印、“石渠宝芨”、“嘉庆”、“宣统御览之宝”等鉴藏印。前隔水有“颜鲁公书祭侄帖”题识。乾隆书引首“祭侄稿记”。曾经宋宣和内府、元张晏、鲜于枢、明吴廷、清徐乾学、王鸿绪、清内府等收藏。现在台湾。北京故宫博物院有影印。

祭侄文稿

唐·乾元元年(758)顏真卿撰并書。其從兄之息季明殉於“安禄山之亂”,真卿撰此文稿祭於其靈。此為行草書一卷,宋《宣和書譜》載入。真迹明時藏於吴廷家,刻入《余清齋帖》。後輾轉入清乾隆御府,現藏臺灣故宫博物院。此係率意之書,歷來作為“三稿”(<爭坐位稿>、<告伯父文稿>、<祭侄文稿>)之一,為顏書喧傳之帖。元陳深評云:“縱筆浩放,一瀉千里,時出遒勁,雜以流麗。”清包世臣謂此作係“三稿” 中最奇縱者,允推顏書之傑作。唐人真迹少,此書益加珍貴。刻本甚夥。宋代有《博古堂帖》本、《甲秀堂帖》本、《忠義堂帖》本。明代有《餘清齋帖》本、《停雲館帖》本、《玉烟堂帖》本、《戲鴻堂帖》本,清代有《鄧元固摹刻》本、《忠義堂翻刻》本、《潑墨齋帖》本、《穰梨館帖》本、《鄰蘇園帖》本。其中以《餘清齋帖》本所刻最精。《停雲館帖》本、《鄧完固摹刻》本由古摹本重刻。民國二十四年 (1935),故宫博物院有影印本。

- 骨髓增生异常综合征是什么意思

- 骨髓增生异常综合征是什么意思

- 骨髓增生异常综合征是什么意思

- 骨髓增生异常综合征是什么意思

- 骨髓增生异常综合征(MDS)是什么意思

- 骨髓炎是什么意思

- 骨髓炎、化脓性关节炎手术护理是什么意思

- 骨髓瘤是什么意思

- 骨髓瘤性肾病是什么意思

- 骨髓移植是什么意思

- 骨髓移植是什么意思

- 骨髓穿刺是什么意思

- 骨髓穿刺是什么意思

- 骨髓穿刺是什么意思

- 骨髓纤维化是什么意思

- 骨髓纤维化是什么意思

- 骨髓细胞学检查是什么意思

- 骨髓细胞检验是什么意思

- 骶尾骨骨折是什么意思

- 骶尾骨骨折是什么意思

- 骶椎是什么意思

- 骶管麻醉是什么意思

- 骶骨骨折是什么意思

- 骶髂关节损伤是什么意思

- 骶髂关节损伤是什么意思

- 骶髂关节结核是什么意思

- 髂前上嵴穿刺是什么意思

- 髂后上嵴穿刺是什么意思

- 髂窝脓肿是什么意思

- 髂骨化脓性骨髓炎是什么意思

- 髋关节一过性滑膜炎是什么意思

- 髋关节手术入路是什么意思

- 髋关节暂时性滑膜炎是什么意思

- 髋关节类风湿性关节炎是什么意思

- 髋关节结核是什么意思

- 髋关节结核是什么意思

- 髋关节脱位是什么意思

- 髋关节脱位是什么意思

- 髋关节脱位是什么意思

- 髋关节脱位是什么意思

- 髋关节骨性关节炎是什么意思

- 髋关节骨性关节炎是什么意思

- 髋关节骨性关节炎是什么意思

- 髋关节-过性滑膜炎是什么意思

- 髋臼骨折是什么意思

- 髋臼骨折合并股骨头中心脱位是什么意思

- 髋部发育异常是什么意思

- 髋部滑囊炎是什么意思

- 髌下脂肪垫损伤是什么意思

- 髌下脂肪垫肥大是什么意思

- 髌前滑囊炎是什么意思

- 髌骨下脂肪垫劳损是什么意思

- 髌骨脱位是什么意思

- 髌骨脱位是什么意思

- 髌骨软化症是什么意思

- 髌骨软化症是什么意思

- 髌骨软骨软化症是什么意思

- 髌骨骨折是什么意思

- 髌骨骨折是什么意思

- 髌骨骨折是什么意思