生物医学中的放射自显影术

放射性核素的核射线能使照相乳胶中的卤化银感光,因而在示踪实验中,如在所取的标本上涂上一层乳胶,标本中的示踪剂,便使相应部位的卤化银感光,得到和标本中示踪剂所在部位、强度一致的银颗粒组成的影象。这种利用乳胶记录、检查和测量标本中的放射性的方法,称为放射自显影术(自显影,ARG)。

自显影的出现虽有百余年历史,但其迅速发展,还是近几十年的事。早在1867年便已发现铀盐能使氯化银和碘化银乳胶感光变黑的事实,但直到1898年居里夫妇发现镭以后,人们才知道这一现象是由放射性核素的射线引起。1924年Lacassagne等利用这一事实研究钋在生物标本中的分布。1939~1945年期间对记录粒子径迹专用原子核乳胶的研制、裂变产物在动、植物体内的分布研究以及新核素的出现,促进了自显影的发展。1946年创建了液体乳胶法 使自显影的分辨率大为提高,1950年又出现了揭膜乳胶法,使自显影的重复性能更好,1956年Liquier-Milward提出了电子显微镜自显影术,这些都给现在的放射自显影术奠定了基础。

在医学生物学中用放射自显影术进行的实验,一般包括以下几个环节: 向实验对象引入放射性示踪剂(示踪); 采取标本制成切片、涂片等(标本制备);在暗室中于制备好的标本上敷加感光材料(自显影制备); 避光条件下放置,使核射线作用于乳胶(曝光);显影、定影、水洗(照相加工); 最后还可将标本染色,这时便可得到与放射性示踪剂的分布部位和活度一致的放射自显影象。

放射自显影术具有定位精确、敏感度高、操作简单、可供定量和双核素示踪研究等优点,所以它广泛应用于近代医学生物学的研究中。例如研究生理或病理状态下各种放射性核素标记化合物(药物、营养成分、毒物、激素、抗原、抗体等)在机体内的分布、定位、排泄,以分析其合成、更新、转移、储存、蓄积及作用的部位,从而帮助了解其代谢规律、作用原理;研究生理和病理状态下特异的标记前身物(如胸腺嘧啶核苷和氨基酸是DNA和蛋白质的前身物),以阐明其参入部位、特点、影响因素;用适宜的标记物标记组织或细胞,研究其更新、生长及其功能与形态学上的联系; 此外还可用标记抗体或药物在离体标本上显示抗原或受体的位置等,从而增进对机体结构(如脏器、组织、细胞、细胞器)与其功能的认识。

自显影常用的感光材料 感光材料是由卤化银与明胶所组成的乳胶。卤化银以微晶体的形式悬浮在明胶中,感光、显影、定影等变化都发生在卤化银结晶上。在自显影中常用的感光材料都是制成品,有以下几种:

(1) 原子核乳胶: 简称核乳胶。它的溴化银结晶很细,银/明胶比高,对核射线很敏感。核乳胶有不同型号以适应各种核射线的特点和不同需要。液体核乳胶在10℃以下呈胶冻状,温度升高时流动性加大,但达到50℃时,本底逐渐增加。这种乳胶液化后可以直接涂在标本上使用。核乳胶干板是将液体核乳胶事先涂在玻片或其他片基上,干燥后即成干板。揭膜乳胶是将液体核乳胶涂在玻片上,临用前可将乳胶膜从玻片上揭下来使用。

生物医学中常用的国产原子核乳胶有核-2、核-4、HW-3和HW-4,其特性可参见“原子核乳胶探测技术”条。国外常用的核乳胶见表1。

表1 国外常用的核乳胶

| 生 产 者 | 银晶直径 (μ) | 型 号(敏 感度 自 左 至 右 递 增) | |||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| Ilford | 0.27 0.20 0.15 | G0 K0 L0 | G1 K1 L1 | G2 K2 L2 | G3 K3 L3 | G4 K4 L4 | K5 |

| Eastman- Kodak | 0.40 0.30 | NTA | NTB | NTB2 NTE | NTB4 NTB3 | ||

| Gevaert | 0.15 0.07 | NUC307 | NUC715 | ||||

| Kodak(England) | 0.20 | AR-10 | |||||

| 适 用 范 围 | α粒子 | 3H 125I | 14C、35S | 用于低电离作用β 粒子的径迹自显影 | |||

(2) X线片: 普通X线片的卤化银结晶平均直径约为2.5μ,对核射线敏感,但其银粒较粗,故只用于宏观标本的自显影。X线片乳胶层外面有一层防止擦伤的保护层,保护层常妨碍对氚射线的接受。近来国外已有专用于氚的“氚片”(Tritium film)。它涂有一层薄的X线型乳胶,银粒较粗,银/明胶比很高,没有明胶保护层,片基无蓝色,灵敏度高,反差好,本底低,可用于3H整体或大体放射自显影,也可用于薄层层析测定3H标记化合物。核射线在乳胶中的作用 见“原子核乳胶探测技术”条。

将放射源放在乳胶表面或放入乳胶中,用厚层乳胶记录径迹的方法,称为径迹放射自显影术。将放射源放在乳胶表面,而乳胶层极薄,所记录的仅是径迹的一部分,这种方法称为银粒密度放射自显影术。在医学生物学示踪实验中,经常使用的多是β线的银粒密度自显影。

β粒子径迹末端的电离作用大,对乳胶的作用强,因此若在同时含有两种示踪原子(如3H与14C)的标本上,涂以两层厚度适宜的乳胶,则β粒子在乳胶中的射程因能量不同而有差别(3H的β线最大射程约为3μ,14C的β线最大射程约为15μ),3H的射线将为距离最近的乳胶层所接受,14C者主要为距离远的乳胶层所接受,借助两层乳胶银粒大小的不同,或对宏观标本使用专用的双层彩色乳胶干板呈现的颜色不同,可区分出3H与14C各自的影象。

分辨率、效率、本底 自显影所能区分的放射源间距离的大小和影象边缘的清晰度有关,因而自显影分辨率的定义常指一线状放射源周围银颗粒的分布状况。在放射源两侧影象中的银粒减少到放射源本身影象银粒数目一半时的距离,称为半距离(HD),通常就以半距离表示影象散射的情况。如一般光学显微镜自显影的HD值约为0.3~0.4μ;电子显微镜自显影者为0.08~0.18μ。在标本或自显影制备不当时,此值将大为增加。应当指出,分辨率的半距离只是说明放射源周围银粒分散的情况,并不直接说明所能分辨的最小距离和最小放射源的大小。如对所观察的银粒分布进行分析、追踪,则可能鉴别出标本中细微结构的标记情况。乳胶中卤化银结晶粗大、乳胶涂层过厚、所用示踪核素的能量较高、制备的标本过厚、本底升高、曝光过度等都会使分辨率下降。

自显影的效率系指标本在曝光期间,所含放射源每100次衰变所造成的显影银颗粒的数目。粗略估计: 密度为1.1、厚度为1μ的氚标本,在一般微观自显影中,效率约为10~15%,5μ者为4~5%;14C的标本厚度为5μ,乳胶层为3μ时,效率约为40~45%。

在自显影中,除标本内的放射源外,任何其他原因造成的显影银粒称为本底。过高的本底会妨碍自显影结果的分析,应严加控制。乳胶过期或受热、环境中其他放射性的照射、乳胶涂敷后因干燥过快而形成的物理张力以及标本中还原物质直接与乳胶作用而形成的化学显象等,都是常见的使本底升高的原因。

照相加工 分显影、定影和水洗三方面。

显影 已经形成潜影的溴化银结晶,必须通过显影剂的作用才能还原成金属银。自显影术中常用的显影液为D-19、D-19b、I.D.-19、I.D.-19b等(见表2),显影应在18~20℃时进行。

表2 显影液的配方

| 成 分(g) | D-19 | D-19b | I D-19 | I D-19b |

| 水(50℃)(ml) 米吐尔 无水亚硫酸钠 对苯二酚 无水碳酸钠 溴化钾 加水至全量(ml) | 500 2 90 8 52.5 5 1000 | 500 2 72 8.8 48 4 1000 | 750 2 75 8 37.5 5 1000 | 750 2 75 8 37.5 10 1000 |

定影 定影的作用是溶去所有未形成潜影的溴化银结晶,定影液的主要成分为海波(硫代硫酸钠)。通常采用普通酸性坚膜定影液。

水洗 定影后乳胶中常残留有定影液,保存日久可使银颗粒变黄褪色,定影液中的酸还会妨害标本的染色。充分水洗才能使自显影象经久保存。

自显影制备方法 有以下几种。

宏观自显影 示踪实验中的各种层析板、免疫沉淀板、整体动物切片、整体脏器或器官的切片、齿骨硬组织的磨片等标本,可用接触法制备自显影。在暗室安全红灯下,将标本与感光材料(多用X线片或氚片)的乳胶面对合,加以固定,使之在曝光期间两者的位置不发生变动。全暗条件下曝光,曝光完毕将标本与感光材料分开,分别进行染色和照相加工。

光学显微镜自显影 示踪实验中的组织切片、涂片、培养的细胞等标本,常用以下两种方法制备自显影。

❶浸膜法: 将液体核乳胶置于一直立的扁瓶中液化(乳胶也可加水稀释),标本(石蜡切片应先脱蜡)稍加预热,浸入乳胶中,提出,缓慢干燥,全暗下曝光,照相加工,染色,封片;

❷揭膜法: 暗室中将揭膜乳胶干板上的乳胶膜用刀划开,轻轻揭下,置温水中,再将带有标本的载片(石蜡切片应先脱蜡)伸入水中,将乳胶膜捞取在标本上,晾干,全暗下曝光,照相加工,染色,封片。

电子显微镜(电镜)自显影 示踪实验中各种组织的超薄切片,可按下法制备自显影。在电镜自显影中应选用银粒较细的乳胶,并要求银粒在乳胶层中只有一层,彼此接近而不重叠。

❶金属环法: 用不锈钢丝或白金丝制成直径2~4cm的圆环,焊接于细玻棒上。暗室中将乳胶置小烧杯中液化,将金属环伸入杯底并慢慢拉出,这时在金属环上便形成一极薄的乳胶膜,待冷凝后,选银粒密度适宜的部分,敷加在已沾取标本的铜网上;

❷浸膜法:将超薄切片置于涂有火棉胶膜的载片上,喷碳,浸沾稀释合宜的乳胶后,直立放置以使多余的乳胶流去,晾干,曝光,照相加工后在白光下将载片浸于蒸馏水中,使火棉胶膜连同标本和乳胶膜一起从载片上脱下而漂浮于水面。将铜网放在标本上,用抽气机将火棉胶膜连同铜网一起吸附在滤纸上。去除滤纸,沿铜网剪去多余部分,干燥后即可做电镜检查。

整体自显影 将示踪实验用的动物制成整体切片进行自显影,多用于药物和代谢方面的研究。一般采用冰冻切片法,以防止示踪剂的扩散或洗脱。将实验动物用二氧化碳干冰和丙酮迅速冻结,羧甲基纤维素钠包埋,冰冻在标本台上。削至所需平面后,贴上透明胶带,切片,这时整只动物的切片即完整地贴敷在胶带上,冷冻干燥后按接触法进行自显影。整体切片多采用专用的切片机。整体自显影可以在一张自显影片上同时显示出示踪剂在各脏器中的分布情况,便于对比观察。如在制备自显影时,再加上一系列已知放射性活度的梯度标准源作为参考,还可用光密度计做定量研究。

高速闪烁自显影 氚的能量很低,用于自显影实验时,需要较长的曝光时间。在按常规法涂乳胶后的标本上,再浸上一薄层PPO等闪烁剂的溶液(宏观标本也可在接触核乳胶前先喷涂一层闪烁剂),则闪烁剂被核射线激发而产生荧光,这时核乳胶接受放射性与荧光的双重作用,因而曝光时间大为缩短,这一技术已开始用于培养细胞等涂片标本的自显影中。

易扩散物质的自显影 一些用作示踪的物质进入生物组织后仍具有水溶性或脂溶性,若按常规方法制备标本,固定液、酒精、二甲苯、甚至液体乳胶等可将示踪剂扩散或洗脱,而得不到正确的自显影结果。这时可在低温下将不经固定的标本制成冰冻切片,再在暗室中将切片直接贴在核乳胶干板上,不使融化,并在低温下干燥。制备这类物质的电镜自显影时,可试用以下办法:将小块组织急速冰冻,抽干,锇酸蒸汽固定,在胶囊中树脂包埋,切片。由于液体核乳胶中的水分也可造成扩散,这时可在冷的暗室中,用金属环法制备乳胶膜,俟乳胶膜冷凝后,加于标本上,保持低温直至干燥。

自显影象分析 确认标记组织结构时,要重视统计分析。在比较两个组织结构放射性的强弱时,要注意银粒的散射。放射源直径>20HD时,散射的银粒可以略去不计,放射源直径为4HD时,40%的银粒散射在放射源周围,而放射源直径为1HD时,75%的银粒散射在外。孤立的放射源(如血涂片中的白细胞)在计数全部银粒时并不困难;在比较许多大小、形状不同,成群存在的放射源时,因彼此散射,相互干扰,故只计数结构上的银粒作为比较的依据是不适宜的。这种情况在电子显微镜自显影象中尤为突出,须经分析处理。

在分析自显影象时,除了用光密度计和显微光密度计测量以及直接用显微镜计数银粒外,现已开始使用计算机控制、自动扫描的显微光密度计和图象分析仪等。

下面是几种标本的自显影实例:

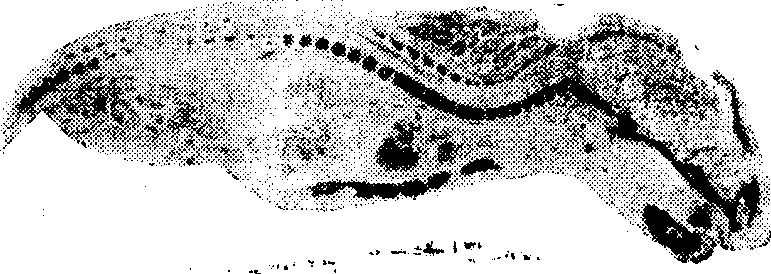

图1 宏观整体小动物的自显影

给予大鼠仔鼠45CaCl2后,制成自显影,可见在

骨胳、牙胚中形成黑色影象,说明45Ca沉积于这些部位

图2 甲状腺组织的自显影

给予大鼠Na 125I后,将甲状腺制成自显影,在滤

泡的胶样物中可见有大量棕黑色的显影银粒,表

明125I已被甲状腺所摄取分布在胶样物中

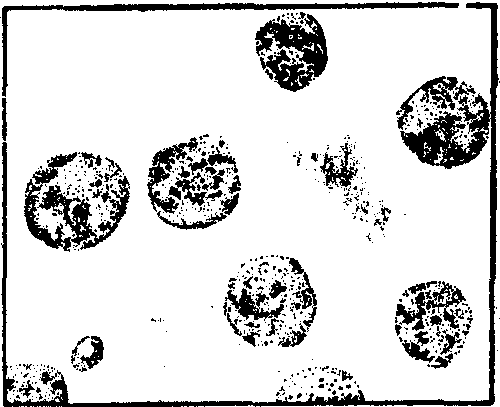

图3 小鼠腹水癌细胞的自显影

以3H-胸腺嘧啶核苷为示踪剂,给予接种腹水癌的小

鼠,将腹水癌的涂片制成自显影,可见癌细胞的胞核上

有棕黑色的显影银粒,说明3H-胸腺嘧啶核苷参入到

癌细胞的DNA中

- 早屑滴是什么意思

- 早山遥、水阔天低,断肠烟树。是什么意思

- 早岁是什么意思

- 早岁哪知世事艰是什么意思

- 早岁忝华省,再来成白头。是什么意思

- 早岁那知世事艰是什么意思

- 早岁那知世事艰,中原北望气如山是什么意思

- 早岁那知世事艰,中原北望气如山。是什么意思

- 早工是什么意思

- 早已是什么意思

- 早已仰慕是什么意思

- 早已儿是什么意思

- 早已去世是什么意思

- 早已料到是什么意思

- 早已森严壁垒,更加众志成城是什么意思

- 早已经是什么意思

- 早已该死是什么意思

- 早巳时是什么意思

- 早市是什么意思

- 早市早市是什么意思

- 早年是什么意思

- 早年数是什么意思

- 早年的愿望是什么意思

- 早年苦学 终获硕果是什么意思

- 早年间是什么意思

- 早幼粒细胞是什么意思

- 早幼红细胞是什么意思

- 早开的花是什么意思

- 早归来,尽日风平人静,孤舟横渡。是什么意思

- 早归来,流水外,有知音。是什么意思

- 早归来,赴花鱼宴,宫树闻莺。是什么意思

- 早归道山是什么意思

- 早彩是什么意思

- 早往是什么意思

- 早怀经济策,特受龙颜顾。是什么意思

- 早恁是什么意思

- 早恋是什么意思

- 早恋的危害是什么意思

- 早惠是什么意思

- 早愿诸甥成宅相,便从明岁开汤沐。是什么意思

- 早慢是什么意思

- 早慢些儿是什么意思

- 早慧是什么意思

- 早慧儿童是什么意思

- 早慧的儿童是什么意思

- 早慨是什么意思

- 早成是什么意思

- 早成功是什么意思

- 早成者未必有成是什么意思

- 早成者未必有成,晚达者未必不达是什么意思

- 早成雏是什么意思

- 早成鸟是什么意思

- 早成,早熟是什么意思

- 早截是什么意思

- 早户是什么意思

- 早抖是什么意思

- 早报是什么意思

- 早报明年律应,又还依旧先开。是什么意思

- 早拜年是什么意思

- 早挈是什么意思