狮舞

古代娱乐活动。汉代舞狮已流行。《汉书·礼乐志》载有“象人”,注引孟康语曰: “象人,若今戏虾、鱼、师子者也。”唐代舞狮有发展,已具有较完美的表演技艺。唐杜佑《通典》、段安节《乐府杂录》、《旧唐书·音乐志》均载有“五方狮子舞”。白居易《西凉伎》也有描写: “假面胡人假狮子,刻木为头丝作尾,金镀眼睛银贴齿,奋迅毛衣摆双耳。”据胡震亨《唐音癸签》,唐代散乐杂戏中还有“九头狮子”。此戏历代都有所承传和发展。

狮舞

古代娱乐活动。汉代舞狮已流行。《汉书·礼乐志》载有“象人”,注引孟康语曰: “象人,若今戏虾、鱼、师子者也。”唐代舞狮有发展,已具有较完美的表演技艺。唐杜佑《通典》、段安节《乐府杂录》、《旧唐书·音乐志》均载有“五方狮子舞”。白居易《西凉伎》也有描写: “假面胡人假狮子,刻木为头丝作尾,金镀眼睛银贴齿,奋迅毛衣摆双耳。”据胡震亨《唐音癸签》,唐代散乐杂戏中还有“九头狮子”。此戏历代都有所承传和发展。

狮舞

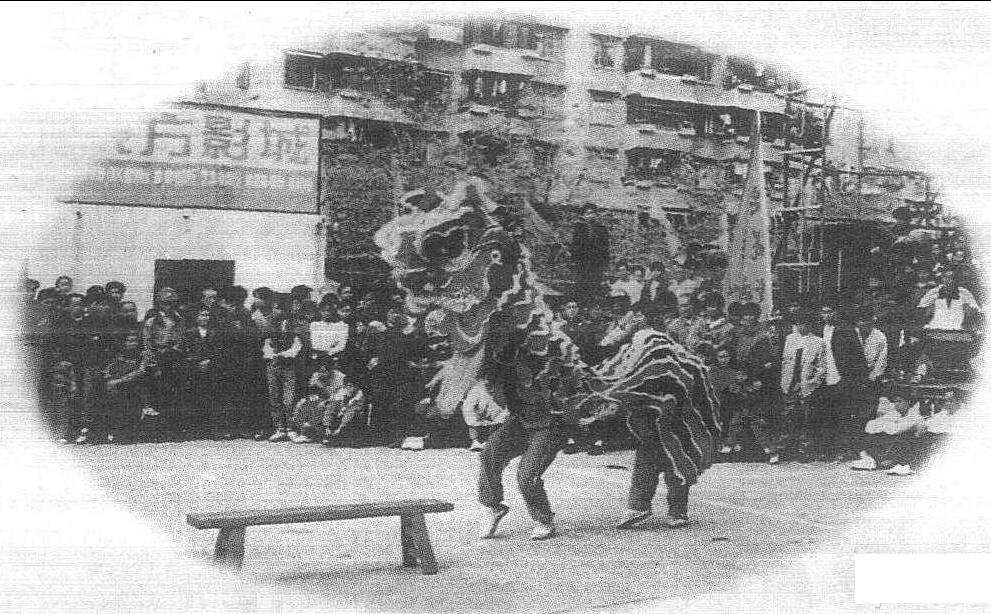

在我国人民的心目中,狮子是避邪纳福的祥瑞之兽。每逢年节或庆典,舞狮队就会活跃在城乡大地欢庆场所,给人们送来美好的祝愿,带来热烈欢快的喜悦之情。舞狮队的锣鼓一响,群众便会扶老携幼,蜂拥而至,争相围观。他们被“狮子”精彩的表演深深地吸引着,久久不愿回返。

我国的狮舞基本分为南、北两大流派。南派是指在广东等省流传的“醒狮”(南狮),北派则是流传在河北等省的北方广大地区的“北狮”。南、北狮在动作及表演上最大的区别为: 北狮以模仿狮子的习性、动态为主。它在表演上又有文狮、武狮、文武狮之分: 文狮的动作套路有打盹、酣睡、打呵欠、摇头晃脑、挠痒舔毛等形象动作,显得温驯可爱,生动喜人。武狮的表演以高难技巧取胜,如发威、蹿跳、踩“丁字桩”、“梅花桩”等,动作既惊险绝伦,又威风慑人。文武狮的表演综合了文狮和武狮的表演手段,往往更能引人入胜。

南狮(醒狮)以拟人化的表演为其独特之处。根据文学名著《三国演义》中“五虎上将”(关羽、张飞、赵云、马超、黄忠)的人物性格,以绿、黑、白、红、黄五种颜色的狮子造型(以狮额上的色彩作区别)为代表,形成表演上有的威严稳健,有的暴躁刚猛,有的矫健敏捷,有的敦厚温驯等风格上的差异。醒狮表演最精彩的部分莫过于“采青”: 人们将青菜和“红包”(酬金)绑在一起,放在地上(地青)或挂在高处(采天青)让演员采,并设置各种障碍,借此来检验智慧和功夫技巧。虽然有的“青”采起来困难重重,但是艺高人灵的舞狮者最终总能把“青”采到手,引发出观众震天的叫好声和热烈的掌声。

南狮(醒狮)

狮舞shiwu

民间传统社火。俗称耍狮子。流行于境内各地,其中三原起驾村、龙王村的狮舞比较有名。狮舞是社火中必不可少的节目。狮子皆以三原龙桥特制彩盔为头,麻丝披身,红绸盖顶背,造型雄伟而华贵。狮舞套路有跑园场、拜四门、扑花火、转方桌、打滚、下崽等。

狮舞

中国民间舞蹈形式。又称舞狮子、狮灯。二人或单人扮狮子而舞的民间表演。二人狮舞合披一张假狮皮,各扮头尾,俗称太狮。单人狮舞俗称少狮。舞时有武士或大头和尚等人物手持绣球、拂尘等物逗引。起源无详考。秦汉间成书的 《尔雅》中有 “狻麑” 一词, 晋人郭璞注解为狮子,出自西域。汉代已有明确的狮子形象。汉代百戏中的 “曼延之戏” 即扮兽而表演。《汉书·礼乐志》 有 “象人” 之名,三国魏人孟康注曰: “若今戏鱼、虾、狮子者”,说明至迟在魏晋时已有确定的舞狮表演。南北朝时,佛教兴盛,狮子形象作为佛之乘座流传开来,具有特殊意义,狮舞更加隆重。唐朝以后,狮舞传入宫廷,宴飨时供人娱乐,名为 “太平乐”,又名 “五方狮子舞”。宋元以后狮舞广泛传于民间歌舞活动中,直至今天。狮子在中国传统文化中代表吉祥,狮舞的根本出发点是祝愿太平,恭庆吉祥,始于庆典礼仪活动,逐渐成为单纯的表演舞蹈。狮舞主要流传在中国黄河、长江、珠江流域以及云南、四川等地。在港、台和东南亚、日本、美国等华人居住区内,每逢节庆,也有舞狮习俗。狮舞在其发展演变过程中,主要形成两种表演流派。“武狮” 表演受到中国武术的深刻影响,注重武功和技艺,动作勇猛,技巧高雅,扑、跃、滚、翻、跳等均有武术健身之形,爬高、踩球、过跷板等惊险动人。“文狮” 表演以戏弄、逗趣为艺,模仿打滚、搔痒、瞌睡、舐毛等动作。中国各地狮舞代代相传,有的也形成自己独特的风格。北京地区舞狮动作以摔跌扑滚见长,武气贯穿,又重狮之神态。其狮头很重,有的可达近百斤,扮演者必须有强劲体力和功底。另如河北之狮舞讲究攀高,最高者可抵达5张八仙桌上; 安徽有狮身内置燃烛的独特风俗,称为火狮,四川的 “高脚狮子”、“地浪狮子” 在表演中加入破阵之意,动作惊险。除广大汉族居住区外,湘西苗族、甘肃藏族、新疆维族居住区内也有狮舞流传。狮舞表演一般配以锣鼓、唢呐等乐器,节奏鲜明,表演场面热烈、紧张。中华人民共和国成立后,专业文艺工作者将狮舞搬上舞台表演,受到中外观众喜爱。杂技团体也将其列为传统保留剧目,并作出国访问演出,获很高赞誉。

狮舞

中国民间舞蹈形式。又称舞狮子、狮灯。二人或单人扮狮子而舞的民间表演。二人狮舞合披一张假狮皮,各扮头尾,俗称太狮。单人狮舞俗称少狮。舞时有武士或大头和尚等人物手持绣球、拂尘等物逗引。起源无详考。秦汉间成书的《尔雅》中有“狻麂”一词,晋人郭璞注解为狮子,出自西域。汉代已有明确的狮子形象。汉代百戏中的“曼延之戏”即扮兽而表演。《汉书·礼乐志》有“象人”之名,三国魏人孟摩注曰: “若今戏鱼、虾、狮子者”,说明至迟在魏晋时已有确定的舞狮表演。南北朝时,佛教兴盛,狮子形象作为佛之乘坐流传开来,具有特殊意义,狮舞更加隆重。唐朝以后,狮舞传入宫廷,宴飨时供人娱乐,名为“太平乐”,又名“五方狮子舞”。宋元以后狮舞广泛传于民间歌舞活动中,直至今天。狮子在中国传统文化中代表吉祥,狮舞的根本出发点是祝愿太平,恭庆吉祥,始于庆典礼仪活动,逐渐成为单纯的表演舞蹈。狮舞主要流传在中国黄河、长江、珠江流域以及云南、四川等地。在港、台和东南亚、日本、美国等华人居住区内,每逢节庆,也有舞狮习俗。狮舞在其发展演变过程中,主要形成两种表演流派。“武狮”表演受到中国武术的深刻影响,注重武功和技艺,动作勇猛,技巧高雅,扑、跃、滚、翻、跳等均有武术健身之形,爬高、踩球、过跷板等惊险动人。“文狮”表演以戏弄、逗趣为艺,模仿打滚、搔痒、瞌睡、舐毛等动作。中国各地狮舞代代相传,有的已形成自己独特的风格。北京地区舞狮动作以摔跌扑滚见长,武气贯穿,又重狮之神态。其狮头很重,有的可达近百斤,扮演者必须有强劲体力和功底。另如河北之狮舞讲究攀高,最高者可抵达5张八仙桌上;安徽有狮身内置燃烛的独特风俗,称为火狮,四川的“高脚狮子”、“地浪狮子”在表演中加入破阵之意,动作惊险。除广大汉族居住区外,湘西苗族、甘肃藏族、新疆维族居住区内也有狮舞流传。狮舞表演一般配以锣鼓、唢呐等乐器,节奏鲜明,表演场面热烈、紧张。中华人民共和国成立后,专业文艺工作者将狮舞搬上舞台表演,受到中外观众喜爱。杂技团体也将其列为传统保留剧目,并作出国访问演出,获很高赞誉。

- 退号是什么意思

- 退名是什么意思

- 退后是什么意思

- 退后一步自然宽是什么意思

- 退后一步,天宽地阔是什么意思

- 退后站立是什么意思

- 退后趋前是什么意思

- 退听是什么意思

- 退味是什么意思

- 退嗽是什么意思

- 退四是什么意思

- 退回是什么意思

- 退回不合格货物是什么意思

- 退回人民检察院补充侦查是什么意思

- 退回原垒是什么意思

- 退回抵补是什么意思

- 退回的信是什么意思

- 退回的原件是什么意思

- 退回的汇票是什么意思

- 退回补充侦查是什么意思

- 退回,补足是什么意思

- 退团是什么意思

- 退圃是什么意思

- 退圃词是什么意思

- 退圈地是什么意思

- 退场是什么意思

- 退场训练是什么意思

- 退场队形是什么意思

- 退坛是什么意思

- 退坡是什么意思

- 退堂是什么意思

- 退堂鼓是什么意思

- 退壁是什么意思

- 退士是什么意思

- 退士一生藜藿食,散人万里江湖天。是什么意思

- 退壳是什么意思

- 退壳子是什么意思

- 退壳机构是什么意思

- 退处是什么意思

- 退复轩是什么意思

- 退奶剂是什么意思

- 退如山移是什么意思

- 退如山移,进如风雨是什么意思

- 退妊是什么意思

- 退姥司江是什么意思

- 退婚是什么意思

- 退婚据(打古书名一)前汉书是什么意思

- 退学是什么意思

- 退学学生是什么意思

- 退学录是什么意思

- 退学诗斋是什么意思

- 退学轩是什么意思

- 退守是什么意思

- 退守无为是什么意思

- 退官是什么意思

- 退定是什么意思

- 退宜堂是什么意思

- 退室学者是什么意思

- 退宫人是什么意思

- 退家是什么意思