单弦

曲艺曲种。又称“单弦牌子曲”、“牌子曲”。流行于华北、东北各地。兴起于清乾隆、嘉庆年间。初名八角鼓。同治、光绪时,随缘乐(本名司瑞轩)对内容、唱腔等多所革新,改称“单弦”。有两种演出方式:自弹自唱;一人站唱,以八角鼓敲击节拍,另一人用三弦伴奏,旧称“双头人”。曲式为曲牌联套体,曲调丰富,叙事、抒情兼长。早期曲目有长篇大书,后专演短篇。

单弦

曲艺曲种。原为清代满族曲艺八角鼓的一种演出形式,由满族旗籍子弟业馀演唱。同治、光绪年间,旗籍子弟司瑞轩以艺名随缘乐在茶馆卖艺演唱,自编曲词,一改八角鼓的拆唱形式,遂形成独立的曲种。清代百本张钞本子弟书《随缘乐》描述司的演出为“招的那满园人齐声大笑,都说司先生珠玑满腹,名不虚传”,可见当时的演出盛况。其后以单弦为名的曲种广泛流行于北京、天津和华北、东北部分地区。有一人坐唱,自弹自唱和一人敲乐器八角鼓击节演唱,一人操三弦伴奏两种演出形式。唱腔为联曲体,曲牌甚多,常用者有〔太平年〕、〔云苏调〕、〔怯快书〕等。早期曲目以反映当时民间生活为主,后期多据《聊斋志异》、《水浒》和“三言”等改编,如《胭脂》、《马介甫》、《武松杀嫂》、《杜十娘》等。

单弦

牌子曲的一种。也称“单弦牌子曲”、“牌子曲”。起源于清乾隆年间,流行于北京、天津、东北等地。起初为一人自弹自唱,用三弦伴奏。也有两人以上分别弹三弦、打八角鼓的。现在多为演唱者打八角鼓,另有三弦等乐器伴奏。又有“单弦联唱”等新发展。常用的曲牌有:《太平年》、《云苏调》、《怯快书》、《南城调》等。曲目有长有短。传统曲目有《凤仪亭》、《翠屏山》、《高老庄》、《黛玉葬花》等。

单弦【同义】总目录

单弦八角鼓

单弦

曲牌联套体曲艺。原为八角鼓中的一种演唱形式,以一个人操三弦自弹自唱而得名。兴起于清乾隆、嘉庆年间,当时满族旗籍子弟编写、演唱八角鼓,创造了这种方式,用以自娱娱人。后于1880年左右,由旗籍子弟随缘乐 (本名司瑞轩) 自编曲词在茶馆演唱,对内容、唱腔等多有改革,遂形成独立曲种,长期流行于北京、天津及华北、东北地区,解放后已扩展到华东、西南等地的一些城市。

单弦有自弹自唱和一人站唱两种演出方式。以八角鼓敲击节拍,另一人操三弦伴奏,旧称“双头人”。由于单弦是种曲牌联套体的曲艺形式,曲牌众多,曲调丰富,艺术表现力强,适合于表现多方面的题材和反映现实生活。尤其后来又不断吸收一些长于叙事的曲调,使之在叙事、抒情方面生动活泼,独具特色。

单弦

曲艺曲种,又称“单弦牌子曲”,乾隆年间源于北京,后流入东北各大中城市。初为一人自弹自唱,以后发展成有多人的 “单弦联唱”。东北演员有阚泽良等(见阚泽良条)。

单弦

曲艺曲种。也叫“单弦牌子曲”、“牌子曲”。原为八角鼓的一种演唱形式,以一人操三弦自弹自唱而得名。流行于京、津及东北等地。兴起于清乾隆、嘉庆(1736~1820)年间,原为八旗子弟自娱娱人的演唱,1880年左右开始,司瑞轩自编曲词在茶馆演唱,对内容、唱腔多所改革,形成独立的曲种。为曲牌联套体,曲调丰富,表现力强,以故事性强、刻画人物细致入微取胜。

单弦

单弦原为八角鼓中的一种演唱形式,以一人操三弦自弹自唱而得名。清乾隆、嘉庆年间兴起,1880年前后旗籍子弟随缘乐自编曲词在茶馆里演唱,逐渐形成独立的曲种。1804年(嘉庆九年)华广生编订的《白雪遗音》卷3中《酒鬼》篇,是现存最早的单弦曲词。单弦曲牌众多,曲调丰富,反映现实生活。自随缘乐以后,产生了德寿山、全月如、荣剑尘、常澍田、谢芮芝等名家,推动了单弦艺术的发展。

单弦有两种演出方式: 自弹自唱和一人站唱,以八角鼓敲击节拍,另一人操三弦伴奏,原称“双头人”。单弦的曲目,前期主要是反映清代北京社会生活风貌的,如《穷大奶奶逛万寿寺》、《青草茶馆》等,也有由戏曲故事改编的,如《罗锅儿抢亲》、《合钵》等。随缘乐以后,则多根据《聊斋志异》、《今古奇观》、《水浒》等小说改编,如《续黄粱》、《胭脂》、《杜十娘》、《翠屏山》等。

单弦

单弦,清乾隆年间起源于北京,演唱时用八角鼓击节,又名八角鼓。流行北京、天津和东北各地。单弦为联曲体,早期常在岔曲头和岔曲尾之间夹以数唱和若干曲牌,现通常结构为岔曲头和若干曲牌。20世纪40年代,天津单弦演员石慧儒集前人之大成,形成了自己具有独特风格的演唱艺术。

单弦

也叫“单弦牌子曲”、“牌子曲”。曲艺曲种。起源于清乾隆年间。流行于北京、天津和东北等地。初为三人或多人分别弹三弦、打八角鼓拆唱,叫作 “八角鼓”。约同治、光绪年间,随缘乐创为一人自弹自唱,称为“单弦”。现多为演唱者打八角鼓,另有三弦等乐器伴奏,并有“单弦联唱”等新的发展。联曲体,早期为在岔曲头与岔曲尾之间夹以数唱和若干曲牌,现常见结构形式为岔曲头和若干曲牌。曲目早期有长篇大书,后逐渐变成演唱短篇,传统曲目多据古典小说如《三国演义》、《水浒》等改编,如《凤仪亭》、《翠屏山》、《高老庄》 等。

单弦

又称单弦八角鼓、单弦杂牌子曲。清代乾、嘉年间形成于北京,流行于京、津、华北、河北等地。相传为旗籍子弟票友司瑞轩(别号随缘乐)首创的一人自弹三弦、自说自唱自编曲目的形式。他在茶馆演唱,贴出海报为“随缘乐一人单弦八角鼓”,所唱曲调除牌子曲中的曲牌外,还吸收了其他一些曲种的唱腔,从内容到唱腔多有新意,形式又简便灵活,因此一出现就受到听众欢迎。单弦八角鼓后简称为单弦。

单弦的音乐属曲牌连缀体结构,即岔曲头与若干曲牌的连缀(早期有岔曲尾,后多省略)。曲牌除传统的以外,主要来源于民歌小曲。其丰富的曲调适于表现多种题材和内容,不仅长于叙事,也能抒情。早期除随缘乐外,德寿山、全月如都是自弹自唱牌子曲的名家。至民国初年,单弦迅速发展,流派纷呈,最享盛名的有荣(剑尘)、常(澍田)、谢(芮之)谭(凤元)四大流派,他们在演唱或唱腔上都有所创造和发展。建国后,单弦艺术不断推陈出新,著名演员有曹宝禄、石慧儒、赵志明、马增慧等,在开拓单弦唱腔的表现力、深化其艺术风格方面做出成绩。单弦现常见的表演形式为演唱者自打八角鼓,另有三弦等乐器伴奏;后来又发展了男女对唱、单弦牌子曲联唱和表演唱等形式。单弦的早期曲目多为长篇大书如改编的古典小说《三国演义》、《水浒传》等,后多为演唱短篇。

单弦演员赵玉明(左),张蕴华双唱单弦

单弦

又称“牌子曲”。曲艺曲种之一。初始于清朝。主要在京津一带流行。先多由一人用三弦自弹自唱。后发展为演唱者兼打八角鼓,另有三弦等乐器伴奏。

单弦

又称“单弦牌子曲”。北方的曲艺曲种。兴起于清代乾隆、嘉庆年间。初为三人或多人分别弹三弦、打八角鼓拆唱,称“八角鼓”。约在同治、光绪年间,旗籍子弟随缘乐(本名司瑞轩)自编曲词首创了一人自弹自唱,故称“单弦”。现由演唱者自打八角鼓,仅用三弦等乐器伴奏,并有“单弦联唱”等新的发展。单弦是一种联套体,曲牌很多,曲调也极为丰富,艺术表现力很强。早期为在岔曲头与岔曲尾之间夹以数唱和若干曲牌,现常见结构形式为岔曲头和若干曲牌,在叙事、抒情方面颇为生动活泼,独具特色。常用曲调有“太平年”、“云苏调”、“南锣北鼓”、“怯快书”、“南城调”等。曲目多为传统曲目《三国演义》、《水浒》、《聊斋志异》、《古今奇观》、《西游记》、《红楼梦》中的短段。也有表现现代生活的作品。演唱方式有自弹自唱、一人单唱,另有三弦伴奏。近年发展有数人合演的,流行于北京、天津、东北等地,现已扩展到华东、西南地区。

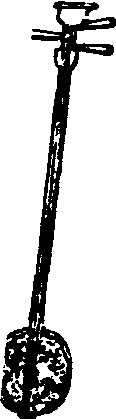

三弦

三弦

单弦

曲艺曲种。由清乾隆年间兴起于北京的八角鼓(亦名八旗鼓)发展演变而成。溯其源为明代俗曲与岔曲的合流。据传原为八旗营军歌,渐扩散为官宦名流演唱。以后流为卖艺演出。又因其音乐为联曲体结构,亦名“单弦牌子曲”。常用曲牌40余支,曲目丰富,有《杜十娘》、《水斗》、《水莽草》、《马介甫》、《鞭打芦花》等传统名段。1920年前后,影响渐及全国,同时传入山东。济南、青岛、烟台等城市均有艺人演唱。济南王风久曾获1957年省曲艺会演演唱一等奖,部队演员林晓华同时获二等奖,为单弦在山东的知名演员。

单弦

story-telling to musical danxian accompaniment

- 砍后再生的枝条是什么意思

- 砍嘴是什么意思

- 砍土曼是什么意思

- 砍土镘是什么意思

- 砍土镘帽子是什么意思

- 砍地是什么意思

- 砍墓角是什么意思

- 砍大义是什么意思

- 砍大刀是什么意思

- 砍大嘴是什么意思

- 砍大山是什么意思

- 砍大镲是什么意思

- 砍头是什么意思

- 砍头的是什么意思

- 砍头祭谷是什么意思

- 砍头至痛也(卷帘格,打《三字经》一句)元灭金是什么意思

- 砍头茸是什么意思

- 砍头螂是什么意思

- 砍家是什么意思

- 砍尽嘉山木 修成定州塔是什么意思

- 砍屌是什么意思

- 砍屌人是什么意思

- 砍山头是什么意思

- 砍山栏是什么意思

- 砍山鞋是什么意思

- 砍巴是什么意思

- 砍废除是什么意思

- 砍开是什么意思

- 砍形无形是什么意思

- 砍愁帽是什么意思

- 砍或剁时用的木垫是什么意思

- 砍戛是什么意思

- 砍截是什么意思

- 砍护螂是什么意思

- 砍挑手是什么意思

- 砍捎是什么意思

- 砍掉树干所剩下的连着根的部分是什么意思

- 砍斧是什么意思

- 砍斧头是什么意思

- 砍斧子是什么意思

- 砍斫是什么意思

- 砍断是什么意思

- 砍断的竹子接不上,出土的笋子捂不住是什么意思

- 砍春柴是什么意思

- 砍木契是什么意思

- 砍木斧是什么意思

- 砍杀是什么意思

- 砍杀死是什么意思

- 砍杀消灭是什么意思

- 砍杰克·吾旦是什么意思

- 砍板是什么意思

- 砍柴是什么意思

- 砍柴上山,捉鸟上树是什么意思

- 砍柴人下山——两头担薪是什么意思

- 砍柴人下山——两头担薪(心)是什么意思

- 砍柴刀刮脸——悬乎是什么意思

- 砍柴卖,买柴烧是什么意思

- 砍柴行者是什么意思

- 砍柴要看纹,挖笋要找鞭是什么意思

- 砍树是什么意思