需要、动机和激励理论

需要、动机和激励理论

关于人的需要、动机和激励问题,西方早就有学者进行过探讨。人际关系学说的创始人梅奥等人提出了 “社会人” 的概念,指出人除了有经济方面的需要外,还有社会方面、心理方面的需要。亨利·默里1938年在 《人的探索》 一书中把人的需要列为20种,以后的一些心理学家和行为科学家在这方面进行了大量的研究。他们认为,人们各种各样的行为都有一定的动机,而动机又产生于人们本身内在的、强烈要求得到满足的需要。因此,在企业管理中,可以根据人的需要和动机来对人加以激励,使他们更好地完成工作任务,同时他们也能更好地满足自己的需要和实现自己的愿望。

需要、愿望或期望导致行为,行为的结果可能实现,也可能没有实现或没有完全实现目标,这种情况反馈回去,影响下一轮的需要、愿望或期望。

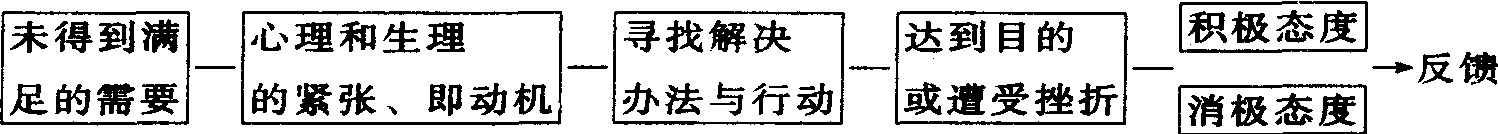

小詹姆·唐纳利、詹姆斯·吉布森和约翰·伊尔赛维奇在1978年提出的另一种模式如下图所示:

在上述模式中,人们未得到满足的需要引起心理和生理上的紧张,即产生一定的动机。这种动机导致消除紧张的解决办法和行为。行为的结果可能达到目的,也可能遭受挫折而未达到目的。无论是否达到目的,都可能产生积极态度或消极态度。积极态度包括达到目的后提出新的需要或未达到目的后采取积极适应的态度等; 消极态度包括达到目的后即满足现状不再上进,或未达到目的后采取撤退、攻击、取代、补偿、抑制、退化、迁怒于人或强词夺理等态度。这种积极态度或消极态度,以及是否达到目的的状况,均反馈回去,影响到下轮的需要。

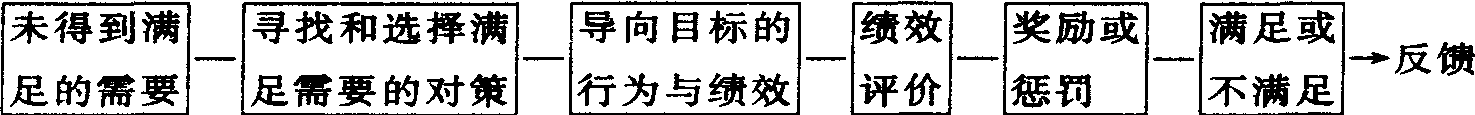

西拉基和华莱士在1983年提出的一种模式如下图所示:

在上述模式中,人们未得到满足的需要在内心中引致个人心理的不平衡即心理紧张状态。为了消除这种心理紧张状态,恢复心理上的平衡,人们寻找和选择满足需要的对策。于是,个人会按目标去行动和工作,以便使需要得到满足并取得一定的绩效。对取得的绩效要加以评价,其中以满足个人工作上的自豪感和成就感为目标的绩效,通常由取得绩效的本人自己来评价; 以满足经济上的需要为目标的绩效则通常由别人或组织来评价。然后,根据绩效评价的结果,对个人给予奖励或惩罚。这样,个人的需要或者得到了满足,或者没有得到满足。于是,个人会对需要重新加以考核和评价。这种情况会反馈回去影响下一轮的需要状况。

从以上3个例子可以看出,组织行为学家对激励过程虽然提出了各种不同的模式,但其主要组成部分和运行机制是相同的,即首先都是从人们没有得到满足的需要开始,产生动机,导致满足需要的行为。行为的结果满足或没有满足需要,经过评价和考核,又反馈回去影响下一轮的需要和行为。

西方组织行为学家中有关需要、动机和激励的理论和学说很多,大致可分为以下三类:

(1) 内容型激励理论,主要研究作为激励过程的基础的各种需要,分析激励的原因和起激励作用的各种因素的具体内容。属于这一类的理论中较有代表性的有: 马斯洛的人类基本需要等级论; 奥尔德弗的生存、关系、发展理论; 赫茨伯格的双因素理论; 麦克利兰的成就需要理论等。

(2) 过程型激励理论,主要研究从动机的产生到采取行动的心理过程,包括动机的形成和行为目标的选择等。这一类理论中较有代表性的有弗鲁姆的期望机率模式理论,亚当斯的公平理论等。

(3) 强化型或行为改造型激励理论。这类理论强调行为的结果对以后行为的影响,着重研究激励的目的,以便改造和修正行为。属于这一类的理论主要有斯金纳、赫西、布兰查德等人的归因理论等。

☚ 有关人的特性的四种假设 人类基本需要层次理论 ☛

- 方格网计算法是什么意思

- 方案实施是什么意思

- 方案设计是什么意思

- 方案评价是什么意思

- 方正县是什么意思

- 方法是什么意思

- 方法是什么意思

- 方法是什么意思

- 方法是什么意思

- 方法与STS的视野是什么意思

- 方法与视野的结合是什么意思

- 方法论研究是什么意思

- 方法论研究是什么意思

- 方法(间接免疫荧光法)是什么意思

- 方济各会是什么意思

- 方润华是什么意思

- 方莲舫杂着是什么意思

- 方言的重点调查是什么意思

- 方言研究是什么意思

- 施世乐是什么意思

- 施佳乐是什么意思

- 施佳乐是什么意思

- 施保功是什么意思

- 施勒斯维希—荷尔施泰因问题是什么意思

- 施压各阶段特征是什么意思

- 施密特是什么意思

- 施尔康是什么意思

- 施工、安装与验收是什么意思

- 施工企业会计核算有何特点?是什么意思

- 施工企业如何确定工程成本核算对象?是什么意思

- 施工企业工程价款实现的标志是什么?是什么意思

- 施工企业工程价款结算方式有哪些?是什么意思

- 施工企业成本核算程序是什么?是什么意思

- 施工企业有何特点?是什么意思

- 施工企业的临时设施和临时设施费包括哪些内容?是什么意思

- 施工企业的会计核算体制和会计工作组织形式有何特点?是什么意思

- 施工企业的低值易耗品如何分类?是什么意思

- 施工企业的各类人员工资如何分配?如何进行工资分配的总分类核算?是什么意思

- 施工企业的营业收入及利润总额包括哪些内容?如何核算“其它业务收入”?是什么意思

- 施工准备是什么意思

- 施工准备是什么意思

- 施工准备(或建设准备)是什么意思

- 施工前的测量工作是什么意思

- 施工及安装是什么意思

- 施工及房地产开发企业会计的任务是什么?是什么意思

- 施工及房地产开发企业的资金如何运动?是什么意思

- 施工合同会计是什么意思

- 施工图样准备是什么意思

- 施工图设计是什么意思

- 施工图设计是什么意思

- 施工图预算的编制是什么意思

- 施工基面测量是什么意思

- 施工工具是什么意思

- 施工工程用水量是什么意思

- 施工成本是什么意思

- 施工排水与降低地下水位是什么意思

- 施工控制网的特点及布设要求是什么意思

- 施工机械台班费用的计算是什么意思

- 施工机械用水量是什么意思

- 施工照明用电定额参数是什么意思