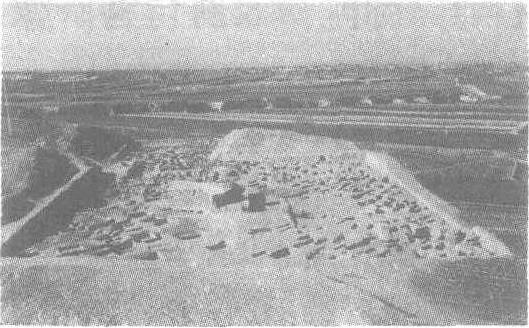

陶寺遗址

是我国黄河中游一带铜石并用时代(龙山文化类型)的文化遗址,位于山西省襄汾县城东北约7.5公里的塔儿山西麓,面积约300万平方米,时代约为公元前2500—前1900年,分早、中、晚三期。发掘工作始自1978年,至1983年揭露面积6000平方米。发现遗迹有房址、道路、水井、陶窑、灰坑及墓葬,遗物有大量的陶、石、木、玉等器。房址多为小型的,分地面、半地穴式和窑洞三种形式,以后两种居多,房中一般设有柱洞、灶坑、壁龛,有的还设有灶台。圆形水井深达13余米,井底垒搭护壁木构。陶窑为比较原始的“横穴式”(即窑室和火膛基本处于同一水平上,较长的穹形筒状火膛设于圆形窑室的前面的窑),有多股火道。灰坑分筒形、袋形、锅底形几种。已发现的1000余座墓,都为长方形土坑竖穴墓。分大、中、小三种。遗物多出土于墓葬,其中陶器有灶、斝、壶、盆、盘、豆、鼎、觚、陶纺轮等生活用具,陶拍和陶垫等制陶用具。彩绘陶器是它最大的特色,彩绘蟠龙图盘为它最富特征的器物(这是迄今为止在中原地区见到的最早的蟠龙图像)。另有一些纹样相当接近商、周时期的青铜器纹饰。石器有斧、凿、刀、锛、铲、镞等生产工具和武器,磬、头饰、项饰等乐器和装饰品;木器多有彩绘,有案、俎、几、匣、斗、盘、“鼍鼓”等用具和乐器。玉器有瑷、琮、环、梳、磬、钺等。除上述外,旧址中还出土了铲、锥、镞等骨器,黄河流域罕见的“V”形厨刀(通常大小3件成组出现),及一件铃形小铜器。铜器的发现,为研究中国早期铜器的冶铸,提供了又一资料。自成体系的陶寺遗址,文化特征十分鲜明。它的发掘及大量珍贵文物的出土,对探索我国古代阶级和国家的出现具有十分重要的意义,并为研究物质文化史提供了资料。1988年,它被国务院公布为全国重点文物保护单位。

陶寺遗址

陶寺遗址在襄汾县城东北约7.5公里的塔儿山西麓,分布在陶寺、李庄、中梁和东城四村之间,总面积300万平方米。1978年起,经过5年多的时间,已发掘6000平方米,发现墓葬1000余座,另外还有灰坑、陶窑、房子等遗址,并出土了一批陶、石、骨、玉质生产工具、生活用具和装饰品,据测定其年代约为公元前2500至前1900年。

遗址文化分为早晚两期, 早期的主要特点是,陶器为手制,陶胎较粗厚,器壁厚薄不均,陶色较杂,纹饰多是绳状,以炊具釜灶居多,主要是平底器,圈足器很少,器具的口沿多为手折。晚期主要特点是,陶器的制作有轮制、模制、手制三种,陶壁较薄且厚薄较为匀称,器具形状也较规则,陶的杂色不多,绝大部分为火候较高的灰陶和磨光黑陶,纹饰以篮纹和绳纹为主,炊具主要是陶鬲等。

从整个陶器特点来看,早期遗存继承庙底沟二期文化发展而来,晚期遗存有若干接近河南龙山文化范畴,也有自身特点。该遗址的发现对研究中国古代阶级、国家的产生历史,探索夏文化具有较高学术价值,1988年被国务院定为全国重点文物保护单位。

236 陶寺遗址

龙山文化陶寺类型为主的遗址。位于山西省襄汾县陶寺村南。1978年开始发掘。据测定,年代约公元前2500年—前1900年。现发现很多小型房址,四周有道路、水井、陶窑以及较密集的灰坑,分地面、半地穴式和窑洞三种类型,后二种居多。半地穴式平面多作圆角方形,少数为圆形。一般在2—3米见方,中央有柱洞和灶坑,墙面上多有大小不等的壁龛。窑洞式与半地穴式形制,结构相仿。此外,还发现大批居民的部落公共墓地,由大型、中型、小型三种。随葬品数量明显不同。1983年,在一座不大的墓中,发现一件铃形小型铜器,系红铜铸造。该遗址对研究古代阶级、国家的起源和夏文化,具有重要价值。

陶寺遗址

全国重点文物保护单位。位于陶寺村南、崇山西麓坡地,面积约500万平方米。1958年发现。1978—1985年考古发掘,揭露面积7000平方米。是黄河中游地区以龙山文化陶寺类型(或称陶寺文化)为主的遗址,年代约当公元前2000至前2500年。居址区,其房址一般为小型,或起建于地面,或为半地穴式、窑洞,以后两种居多。长、宽多为2至3米,室内地面经焙烧或涂白灰面,中央置灶坑,墙上有壁龛。房周有道路、水井、陶窑、窖穴或灰坑。墓区,在遗址东南隅,面积3万多平方米,已发掘墓葬1300余座,皆为长方形土坑竖穴墓,年代大致与龙山文化居住址相始终。成人多为仰身直肢单人葬,头向一致,二次葬、屈肢葬、俯身葬较少见。并发现男、女分排埋葬的现象。早期大型墓仅6座,随葬品精致丰富;小型墓占80%以上,多无随葬品。规模最大者,长约3米,宽逾2米,朱绘木棺,随葬品百余件,除成套陶、玉、石、木质的炊器、食器、乐器、家具、武器、饰物外,还有蟠龙纹陶盘和鼍鼓、特磬等重要礼器,可见墓主身份特殊。一些随葬陶器彩绘纹样与商周青铜器、漆器花纹颇多相似,尤以朱绘或朱、白两色彩绘蟠龙纹陶盘最具特色。另出土有黄河流域最古老的漆木器实物,并将案、俎、盘、斗、勺等文物的历史提前千余年。此外,还有现知最早的金属乐器,即以复合范铸的小铜铃;在一陶扁壶上,发现一个用毛笔朱书的字。陶寺文化,在中原地区诸龙山文化遗存中发展水平最高,面貌最丰富多采,对研究中国文明史及探索夏文化,具有重要价值。

陶寺遗址

黄河中游地区新石器时代晚期遗址。位于山西省襄汾县陶寺村南。面积约300万平方米。1978年开始多次发掘。发现龙山文化陶寺类型早、中、晚期文化遗存,年代约为前2500年~前1900年。居住区发现有半地穴式、地面式和窑洞式3种房屋遗迹,周围有道路、水井、陶窑和灰坑。其中发现的夯土碎块和刻画几何纹的石灰墙,表明当时可能存在有较大型的建筑。墓地在居住区的东南,包括大中小3种规格的墓1000多座。其中的大墓有木棺葬具,随葬品多达一二百种,有玉器、彩绘陶器、彩绘木器等,其中的鼍鼓、特磬等礼器,可能是部落首领死后所享用。小墓多无棺木和随葬品。出土的生产工具有石铲、木耒、斧、锛等,陶器有釜、灶、斝、鬲、罐等,其中绘蟠龙形图案的陶盘十分珍贵。木器有案、俎、几、匣、盘、豆、斗、鼓等,有的上面饰鲜艳的彩绘。木鼓、特磬更为同类器中的稀世珍品。还出土一件完整的红铜制的小铃。遗址的发掘及文化类型的确认,为探索夏文化及中国古代国家的产生提供了重要资料。该遗址1988年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

- 酒鬼走路——东倒西歪是什么意思

- 酒鬼酒是什么意思

- 酒魁是什么意思

- 酒魂醒,半榻梨云,起坐诗禅。是什么意思

- 酒魄是什么意思

- 酒魔是什么意思

- 酒魔头是什么意思

- 酒鳖是什么意思

- 酒鳖子是什么意思

- 酒鳖气鳖方是什么意思

- 酒鸩是什么意思

- 酒麻木是什么意思

- 酒黄是什么意思

- 酒黄寳石是什么意思

- 酒黄水肿方是什么意思

- 酒黄疸是什么意思

- 酒黄疸疾方是什么意思

- 酒黏儿是什么意思

- 酒鼈是什么意思

- 酒齄鼻是什么意思

- 酒齄鼻性痤疮是什么意思

- 酒齇赤鼻方是什么意思

- 酒齇鼻是什么意思

- 酒齇鼻赤方是什么意思

- 酒齐是什么意思

- 酒龄是什么意思

- 酒龙是什么意思

- 酒龙诗虎是什么意思

- 酒是什么意思

- 酒(久)手是什么意思

- 酒,自己喝了头疼,‘别人喝了心疼是什么意思

- 酒,饮之体软神昏,是其有毒也,损益兼行。是什么意思

- 酒𠕄是什么意思

- 酒𠱃是什么意思

- 酒𤮕子是什么意思

- 酒𥬠是什么意思

- 酒𥯛是什么意思

- 酒𨡬是什么意思

- 酒𪾯是什么意思

- 酒𫄺是什么意思

- 酒𱰌是什么意思

- 酒子是什么意思

- 酒是什么意思

- 酓是什么意思

- 酔是什么意思

- 酕是什么意思

- 酕醄是什么意思

- 酕醄大醉是什么意思

- 酕醄後,玄裳效舞,所欠董双成。是什么意思

- 酖是什么意思

- 酖人是什么意思

- 酖人取香火是什么意思

- 酖毒是什么意思

- 酗是什么意思

- 酗蒏是什么意思

- 酗讼是什么意思

- 酗酒是什么意思

- 酗酒之风是什么意思

- 酗酒发怒是什么意思

- 酗酒对作家的摧残是什么意思