阿米巴病amoebiasis

由蜜蜂马氏管变形虫侵袭成年蜂马氏管所引起的一种蜜蜂传染病,又名蜜蜂马氏管变形虫病。多与孢子虫病并发,蜂群染病以后发展缓慢。在世界各地均有发生,欧洲较为流行。不仅危害西方蜜蜂,也危害中华蜜蜂。

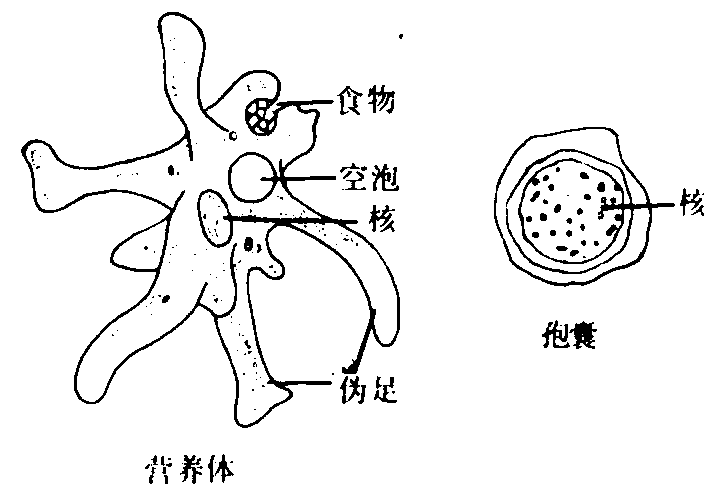

病原 为蜜蜂马氏管变形虫(Malpighamoebamellificae Prell, 1926), 1916年首先在欧洲被发现,它寄生在成年蜜蜂的马氏管里,整个发育过程分营养体阿米巴(变形虫)和孢囊(见图)两个时期。在蜜蜂体外保持孢囊形态,孢囊椭圆或球形,大小为6~7微米。孢囊外覆盖双层膜,光滑致密,不易染色,其内充满原生质。

孢囊与食料或水进入蜜蜂体内,到达马氏管后,形成营养体阿米巴。阿米巴从马氏管的上皮细胞里获取营养物质,繁殖迅速,充满马氏管,导致蜜蜂排泄机能障碍。在30℃下经过22~24天,阿米巴形成新的孢囊。孢囊可忍受低温、干燥等不良环境条件,能在蜂体外长久生存。

蜜蜂马氏管变形虫

诊断 从病蜂腹部拉出消化道,取马氏管镜检,若发现马氏管膨大,近于透明状,可见管内充满珍珠般的孢囊。马氏管破裂,能见到孢囊散落水中。

传播 病蜂是传染源,阿米巴孢囊从马氏管排入肠腔,然后同粪便一起被排出体外,通过污染饲料、饮水、巢脾、蜂箱和土壤传播给健康蜜蜂。在秋季和早春季节该病感染率低,3~4月是感染快速增长期,5月达到感染高峰期,6月以后突然下降。阿米巴病常与孢子虫病并发,也常单独发生。阿米巴的发育周期比孢子虫长,病蜂体内孢囊数比孢子虫少,不及孢子虫传播容易,感染率也较低。劣质饲料以及在潮湿的窖里长时间越冬,会促进阿米巴病发展。

防治 预防、消毒和治疗方法与孢子虫病相同。

阿米巴病amiba bing

由溶组织阿米巴原虫所引起的寄生虫病。人体最常受侵犯的部位是结肠壁的粘膜。溶组织阿米巴原虫可分滋养体和包囊两期,滋养体侵蚀肠粘膜,未侵入肠组织的滋养体则在肠腔内形成包囊。带包囊者及慢性患者,从粪便中排出包囊,污染饮水和食物,可重新进入人体。症状:轻重不一。一般起病较缓,有腹痛和腹泻,排脓血便,呈暗红果酱样,腥臭,也可便秘与腹泻交替出现。幼儿发病可急骤、高热、大便频繁甚至大便失禁,伴有脱水、酸中毒及休克等中毒症状。常见并发症有肠出血、肠穿孔、腹膜炎、阑尾周围脓肿、肝脓肿等。依靠临床表现和粪便检查出阿米巴滋养体即可确诊。防治:

❶加强粪便管理。

❷注意饮食卫生和个人卫生。

❸加强水源管理。

❹消灭苍蝇和蟑螂的孳生地。

❺早发现带包囊者,及时彻底治疗。

阿米巴病amebiasis

系全身多脏器由溶组织阿米巴侵入而引起的一种疾病。原发病在肠,可表现为痢疾与肠功能紊乱;经血行至肝、肺、脑等脏器可形成继发性脓肿;由肠道直接蔓延至宫颈、阴道、皮肤等邻近部位及全身其他部位均可引起病变。但主要为肠道阿米巴引起的并发病。治疗:可用甲硝咪唑(灭滴灵)、哌硝咪唑、吐根碱等杀阿米巴原虫药物;同时进行对症与支持疗法。

阿米巴病amoebiasis,amebiasis

系由溶组织内阿米巴所引起的疾病。分布于世界各地。人由于吞食被本虫包囊污染的食物和饮水而受染。感染后可无症状,仅在粪便内排出包囊,称为包囊携带者,是本病的主要传染源。急性患者由于滋养体破坏大肠粘膜组织,形成溃疡,可出现腹痛、腹泻和痢疾样症状。慢性期则便秘与腹泻交替发作。常见的并发病为肝脓肿,可由此引起胸、肺脓肿。有时可因直肠病变延伸至肛门周围而引起皮肤阿米巴病。在粪便和肝、胸脓液中查见病原体为确诊依据。免疫诊断试验对诊断有一定的参考价值。甲硝咪唑为首选药物。

阿米巴病

阿米巴病又称变形虫病是由溶组织阿米巴引起的疾病。此虫主要寄生于肠道,引起阿米巴痢疾或称肠阿米巴病;亦可从肠粘膜经血行到达肝、肺、脑等脏器,引起继发性脓肿,或蔓延至近旁器官造成病变。溶组织阿米巴有包囊及大、小滋养体三型。包囊为感染型,由慢性患者或携带者(传染源)排出体外,存活力强,耐一般消毒剂及饮水中氯浓度,但对热敏感,50℃数分钟即死亡。包囊随污染食物或水进入患者肠腔后变为大、小滋养体。大滋养体为致病型,凭其伪足的活动力及溶组织酶侵入肠壁粘膜,引起脓肿及口小底大的烧瓶样溃疡,其间粘膜正常,继发细菌感染时伴炎症反应。小滋养体 (肠腔型)则寄生于肠腔,可转变为大滋养体或包囊。肠阿米巴病主要病变位于回盲部,升结肠及直肠,边形成溃疡边愈合。轻者可无症状或仅有肠功能紊乱,或成为包囊携带者。如宿主健康情况低下,则原虫活力增强,病变加重,出现痢疾样症状,严重者可造成肠壁大片坏死和脱落,甚至引起肠出血、肠穿孔等。

本病世界各地均有,环境卫生差,营养状况低下地区感染率高。在热带、亚热带、温带传播广,多见于秋季,小儿患病较成人为少。肠阿米巴病临床表现轻重悬殊,潜伏期一周至数月。一般起病较缓,有腹泻,痢疾样脓血便(典型者呈暗红色果酱样、腥臭),急性期大便次数每日可达十余次,但大多不超过10次。年长儿常诉腹痛及里急后重,但全身症状较轻。幼儿也可发生暴发型,伴严重中毒症状,高热、脱水等。新鲜大便易找到阿米巴滋养体,小儿少见慢性患者。大便涂片用33%硫酸锌浓缩漂浮后碘染色可找到包囊。必要时采用免疫血清学诊断,以间接血凝法及间接荧光抗体法阳性率为高。乙状结肠镜检查也有助于诊断。

阿米巴肝脓肿为本病重要并发症。以往常有腹泻或痢疾史,但儿童中每不易问出。主要表现为缓起不规则发热,肝区疼痛,肝脏肿大伴压痛,以右叶为多。超声波检查有助于脓肿定位和定数。单个脓肿必要时可行肝脓肿穿刺、得棕褐色脓液,并可找到阿米巴原虫。急性期周围血白细胞计数多增高。脓肿可穿入邻近组织器官如膈下,肺部、腹腔等造成相应临床表现。

治疗阿米巴病首选硝基咪唑类药物,可用甲硝达唑(metronidazole,灭滴灵)对各种形态及部位阿米巴均有效。儿童每日50mg/kg,分3次服,连服5~7日,或用甲硝磺酰咪唑(Tinidazole)每日50mg/kg,清晨一次服,连服3日,疗效著,副作用小。卤化喹啉类(喹碘方、氯碘喹啉,双碘喹啉) 对肠腔内滋养体及包囊有效。中药鸦胆子,生大蒜,白头翁也有一定疗效。

阿米巴病

阿米巴病是由对人体有致病力的阿米巴引起的疾病,临床上最常见的为溶组织内阿米巴引起的肠阿米巴病及肝阿米巴病 。近年报道某些自由生活阿米巴,如耐格里属阿米巴及棘阿米巴可引起原发性阿米巴脑膜脑炎,病死率极高。

肠阿米巴病 本病系由溶组织内阿米巴侵犯结肠引起,常称阿米巴痢疾或阿米巴结肠炎。寄生于肠道的溶组织内阿米巴,在大多数情况下并不侵袭组织,故大部分感染者系无症状的带虫者。但在某些情况下则可侵入组织,引起轻重程度不等的疾病,或可从血流扩延至其他脏器,尤其是肝脏,以及直接蔓延至邻近组织,如皮肤阴道与子宫颈等。

流行病学 本病见于世界各地,感染率高低则因各地卫生条件和居民习惯之不同而有很大差异。在良好的环境卫生条件和卫生习惯下,感染率常不超过2~5%,反之,可高达50%。我国在1956年根据少数地区统计,感染率约为6%。

慢性病人,恢复期病人及“健康”的包囊携带者为本病的传染源。急性病人,当其粪便仅排出滋养体时,则不是传染源,不起传播作用。本虫种虽也可寄生于猴、野鼠、狗、猪等,但传播至人的机会极少。从事饮食业工作人员,如属包囊携带者,则其传播作用十分重要。

滋养体抵抗力甚弱,在室温下数小时内死亡,遇稀盐酸则在数分钟内死亡,进入消化道后可很快被胃酸杀灭。包囊抵抗外界能力强,在大便中能存活2周以上,在水中能存活5周,并能耐受常用化学消毒剂的作用,如普通饮水消毒的氯浓度对之无杀灭作用。但它不耐热,不耐干,加热至50℃几分钟即死亡。包囊在土壤中可以生存8天以上; 在潮湿及阴凉环境内,可以生存几周; 在冰箱内可以生存6~7周。包囊可以通过污染饮水、食物、蔬菜等进入人体。利用人粪作肥料的地区,吃未洗净、未煮熟的蔬菜是重要的传播因素。狗及猫都能被感染,但不排出包囊,不起传播作用。人与人直接接触传播,在环境卫生极差的幼托机构、精神病院或监狱中亦可发生。苍蝇、蟑螂可携带包囊,吞食后则随粪便排出,可起到机械性传播作用。

溶组织内阿米巴病在热带、亚热带和温带地区发病较多,以秋季为多,夏季次之。发病率农村高于城市,男多于女,成人多于儿童,幼儿患者则很少。本病大多为散发,在环境卫生及管理不良的集体单位中可以酿成流行,偶亦因水源受到严重污染而发生暴发流行。

发病原理和病理 在某些情况下,肠腔中原来共生性的滋养体可借助溶组织酶的分泌侵袭肠粘膜,造成溃疡,酿成痢疾。但此中的具体原因,尚不清楚。宿主的健康情况,滋养体的毒力,虫体溶酶体酶的释放等等都是值得考虑的因素。

结肠病变以局限性粘膜下小脓肿开始,散在分布。组织破坏向纵深发展,自粘膜下层直至肌层,形成口小底大的烧瓶样溃疡。溃疡与溃疡之间的粘膜一般正常,如无继发细菌感染,则无炎症反应。

溃疡底部的血管可被病变破坏酿成出血。溃疡亦可穿破肌层直至浆膜,肠内容物可渗漏至腹腔,或穿破肠壁,造成局限性腹腔脓肿或弥漫性腹膜炎。

在慢性病变中,息肉样组织可伸向肠腔。溃疡愈合后仍可见到瘢痕。肠粘膜组织有时呈息肉样增生,甚至可形成大块状肉芽肿,称为阿米巴瘤。

阿米巴病变的分布,多位于粪便壅积停滞的盲肠、结肠弯,而直肠、阑尾和回肠下段较少见。滋养体可进入门静脉血流在肝内形成脓肿,且可以栓子形式流入肺、脑、脾等组织与器官,形成脓肿。

组织坏死系阿米巴病的主要病变。可有轻度或中等度淋巴细胞浸润,及伴有少量中性粒细胞,此在有细菌继发感染时更著。阿米巴滋养体在整个病灶中数量甚多,尤其在病灶扩展的边缘更多,甚至可见于邻近的正常组织中。

临床表现 潜伏期自1~2周至数月不等。肠阿米巴病可有不同临床类型。

(1) 无症状型(带包囊者): 在常规粪便检查时找到溶组织内阿米巴包囊,但不出现症状。

(2) 普通型: 起病一般缓慢,有腹部不适,大便稀薄,有时腹泻,每天数次,有时亦可便秘。腹泻时大便略有脓血,痢疾样。如病变发展,痢疾样大便可增至每天10~15次或以上,伴里急后重,腹痛加剧,并有胀气。回盲肠、横结肠、以及左下腹可有压痛,有时酷似溃疡病或阑尾炎。全身症状一般轻微,常不发热,与细菌性痢疾迥然不同。粪便中可找到滋养体。

(3) 暴发型: 起病急剧,重病容,中毒症状显著,高热,全身营养状况差,极度衰竭,剧烈腹部绞痛与里急后重,不同程度脱水与电解质平衡失调,有时可呈现休克状态。面容暗灰色,可有呕吐,胀气明显,全腹部压痛,甚至疑似腹膜炎。大便每天15次以上,甚至失禁,味奇臭,含明显脓血,镜检可发现大量滋养体。有时粪便如洗肉水样。肠出血与肠穿孔的危险性甚大。如不积极抢救,可于1~2周内死亡。

(4) 慢性型: 常为普通型未经彻底治疗的持续。腹泻与便秘可交替出现,阵发性腹部不适与神经衰弱症状为常见的临床表现。症状可以持续存在,或反复加剧,或有间歇。间歇期可为数周至数月。复发常因疲劳、受寒、饮食不慎引起。患者可有贫血、乏力,结肠增厚而有压痛,肝脏可能肿大和有压痛。易于并发阑尾炎、肝脓肿等。大便内可有脓血、滋养体,有时有包囊。

各型无并发症的肠阿米巴病,白细胞总数与中性粒细胞大多在正常范围。

本病常见并发症有:

❶肠穿孔: 穿孔可使肠腔内容物渗入腹腔成为局限性或弥漫性腹膜炎或腹腔脓肿。弥漫性腹膜炎较多见,预后不良,穿孔部位多在盲肠、阑尾。

❷肠出血:深部溃疡可侵蚀血管引起大小不等的肠出血,大出血可威胁生命,必须积极抢救并给予抗阿米巴药物治疗。

❸阑尾炎: 阿米巴可侵袭阑尾,临床症状与一般阑尾炎相似,偶可成为肠阿米巴病首先出现的症状,易发生穿孔。

❹阿米巴瘤:由于阿米巴溃疡深入肌层,病变可影响肠壁各层,产生大量肉芽组织,形成可以扪及的肿块,极似肿瘤,不易与肠癌区别,多位于盲肠,亦见于横结肠及直肠。偶可引起肠梗阻。

阿米巴滋养体可经原发病灶直接蔓延或经血流播散至全身各处,出现少见的阿米巴病:

❶泌尿系阿米巴病:如尿道炎、前列腺炎,有尿频尿急,排果酱色小便,尿内有红细胞,脓细胞及滋养体。

❷皮肤阿米巴病:系因肝脓肿穿破胸腹壁,或直肠病变延伸至肛门周围,产生肉芽肿样病变所引起。

❸阴道子宫颈阿米巴病:由于直肠与阴道间瘘管形成,或阴道被污染所引起,其病变为形状不规则的溃疡和糜烂及血性分泌物,其中可找到阿米巴滋养体。

❹脑阿米巴脓肿: 少见,一般生前很少被发现,都自肝脓肿转移而来,亦可继发于肺部有病灶者,迄今无一例生存。

❺脾阿米巴脓肿: 极少见。

诊断 主要根据(1) 临床表现: 肠阿米巴病一般起病较慢,病程较长,症状较轻,痢疾样腹泻次数较少,但容易反复发作。

(2) 粪便检查: 粪检发现病原体是确诊的最可靠依据。大便暗红色,有粪质,带血、脓或粘液,呈腥臭; 稀糊状或成形。镜检时大便应新鲜,盛器应清洁,在保温的条件下,容易观察到滋养体的活动状况。滋养体易于在粘液部分找到。亦可直接涂片或用硫酸锌漂浮浓集,然后用碘染色检查包囊。应与结肠内阿米巴包囊相鉴别。粪便中还可找到夏-莱晶体。

(3) 乙状结肠镜检查: 溃疡常较表浅,直径可达2cm或更大,复有黄色脓液。溃疡边缘略突出,稍充血,溃疡间粘膜正常;自溃疡面刮取材料镜检,多能发现病原体。

(4) 其它检查: 有条件时可作原虫培养及进行明胶弥散沉淀试验、间接血凝试验、补体结合试验、间接荧光抗体试验、酶联免疫吸附试验等检查。X线肠道检查对肠道阿米巴瘤有一定参考价值。

本病应与其它肠道疾病,尤其是细菌性痢疾,以及肠结核、血吸虫病、结肠炎、结肠癌及其它肠道原虫感染相鉴别。肠阿米巴病可与上述疾病同时存在,应特别注意。

无并发症患者预后良好。有夹杂症或治疗不彻底易引起复发。治疗后半年内应多次复查粪便,有无复发。

治疗 (1) 一般治疗: 急性期必须卧床休息,给予流质或半流质饮食。慢性患者应加强营养,增强体质。

(2) 病原治疗: 甲硝咪唑(灭滴灵,metronidazole)对阿米巴滋养体有显著的杀灭作用,且较安全,适用于肠内外各型的阿米巴病。剂量为600~800mg,口服,每天3次,连服5~10天;儿童每天50mg/kg,分3次,连服7天。服药期偶有恶心、呕吐、腹痛、头昏等反应,不需特殊处理。妊娠3个月以内及哺乳期忌用。

❶吐根碱(eme-tine),对组织内滋养体有杀灭作用,但对肠腔内阿米巴无效。本药控制急性症状有效,但需与卤化喹啉类药物等合并使用。吐根碱剂量按每天1mg/kg计算,成人每天不超过60mg,分2次,深部皮下或肌肉注射,连续6天。本药毒性较大,注射时应卧床休息,每次注射前应测血压与脉搏。毒性反应有呕吐、腹泻、腹痛、无力、肌痛、心动过速、低血压、心电图异常,偶有心律失常。幼儿、孕妇、有心血管及肾脏病者禁用。如需要重复治疗,至少隔6周。去氢吐根碱(dehydroemetine)毒性比吐根碱低。剂量每天1.25mg/kg,深部皮下或肌肉注射,连续10天。注意事项同吐根碱。

❷四环素,对肠腔及肠壁的滋养体都有效,其作用可能直接杀灭滋养体,并由于抑制肠内细菌的繁殖而间接杀灭滋养体。剂量每天1~2g,连服5天。

❸卤化喹啉类,主要作用于肠腔内而不是组织内阿米巴滋养体。喹碘方(药特灵,chiniofon) 0.5g,1天3次,连服10天。氯碘喹啉(vioform)0.25g,1天3次,连服10天。双碘喹啉(diodoquin)0.6g,1天3次,连服20天。此类药物主要副作用为腹泻,偶有恶心、呕吐和腹部不适。对碘过敏和有甲状腺病者忌用。

❹中药,鸦胆子,取仁15~20粒,装胶囊内,1天3次,连服7天;大蒜,1天6g,分次生吃,连服10天;白头翁,15~20g制成煎剂,分3次服,连服10天。

以上各种药物除甲硝咪唑外,往往需要2种或2种以上药物的联合疗法,方能获得较好效果,但不能与激素同用,以免引起组织溶解导致肠穿孔。

预防 饮水须煮沸,不吃生菜。防止苍蝇孳生,防蝇灭蝇。检查和治疗从事饮食业的包囊携带者及慢性病人。平时注意饭前便后洗手等个人卫生。

肝阿米巴病 通常称阿米巴肝脓肿,为肠阿米巴病最常见的并发症。约半数病人自1周至数周前曾有类似阿米巴痢疾史。肠内阿米巴滋养体借其侵袭作用可循门静脉系统进入肝脏。原虫入侵肝脏后,凭借其溶组织作用,造成局部病灶性坏死而形成脓肿。脓肿多见于右叶,约占80%。一般以大的单个性脓肿多见。脓肿内容物为溶解和坏死的肝细胞、血细胞、脂肪、夏-莱晶体及残余组织,呈巧克力色。可自脓液中找到滋养体。

起病大多缓慢,以长期不规则发热与夜间盗汗等消耗性症状为主。偶或以突然高热,恶寒开始。常有右肩、右下胸或右上腹疼痛。右下肺可产生炎症,出现气急、咳嗽、肺部罗音等。右上腹常有压痛、腹肌紧张与肝区叩击痛。肝脏有不同程度肿大、压痛,在右侧腋中线下部肋间隙可扪得最显著的压痛点,局部可有浮肿,按之可凹陷。如脓肿位于肝的下部,右上腹可见局部隆起,具有波动感。发热可为持续性或间隙性。患者消瘦、贫血并有营养性水肿,脓肿可向体外或邻近的内脏、空腔穿破。白细胞增至1.5万/μl以上,中性粒细胞80%以上。粪便原虫阳性率约为14~30%,以包囊为主;自脓液中检出滋养体的约为11~50%。

常见并发症有胸腔积液、脓胸、肺脓肿、心包填塞症、腹膜炎等。肺脓肿可穿破至支气管,造成肺-支气管瘘,亦可成为肝-肺-支气管瘘,并极易发生继发细菌感染。

发热、肝脏肿大与局限性压痛或右下胸腋中线区压痛为本病常见的临床表现,有助于诊断。通过诊断性穿刺,如能抽出典型巧克力样脓液并在其中找到夏-莱晶体及组织残余,诊断几可确立,如再能检得阿米巴滋养体,诊断更为确切。X线胸部检查以观察右膈位置及其运动状况,超声波肝脏检查以及同位素扫描或电子计算机腹部断层扫描,都有助于诊断。如临床表现极似肝脓肿,由于脓肿较小,位置较深,未能穿刺证实时,可给予甲硝咪唑或吐根碱进行试验性治疗。如效果显著,诊断亦可基本确定。在鉴别诊断中,应排除原发性肝癌、细菌性肝脓肿、胆囊炎与胆石症以及肺结核、膈下脓肿、肾周围炎等。

单纯病例如能早期治疗,预后颇佳,病死率3%左右。如有并发症,病死率可达7.47%或更高。

治疗除应注意休息,给予高蛋白食物,贫血者给以铁剂等外,主要采用抗阿米巴药物治疗和脓肿的穿刺引流。常用药物有:

❶甲硝咪唑为首选药物,剂量为0.6~0.8g,每天3次,连服10天。

❷甲硝乙基磺酰咪唑(tinidazole),剂量为0.2g,每天3次,连服7天。

❸氯喹最初2天为磷酸氯喹基质0.5g,每天2次,以后减为基质0.25g每天2次,连服20天为一疗程。服药后可有头昏、胃肠道反应和皮肤搔痒等副作用,偶可引起阿-斯综合征。

❹吐根碱或去氢吐根碱有良好疗效,剂量、用法和注意事项同肠阿米巴病的治疗。由于对心脏有毒性作用,不是首选药物。以上各种药物均可相继应用,疗效更显著。为根治可能存在的肠阿米巴病,用上述药物后,均应继以一疗程的卤化喹啉类药物或四环素。

在应用药物的同时,应进行穿刺引流,可每3~5天1次,至脓液转稀,体温下降至正常时停止。

如混有细菌感染,可根据菌种及其对药物的敏感性,选用适当的抗菌药物。

遇有以下情况,可采用手术切开引流:

❶经抗阿米巴药物治疗及穿刺引流治疗失败者;

❷有细菌混合感染,用抗菌药物后不能控制者;

❸穿破入腹腔或邻近内脏引流不畅者;

❹穿孔所形成的支气管瘘经内科治疗无效者;

❺数个脓肿同时存在引流不畅者。

本病的预防在于根治肠阿米巴感染。

原发性阿米巴脑膜脑炎 本病大多由耐格里属阿米巴引起,各国报道近100例,国内近亦报告1例。本病亦可由棘阿米巴引起,但比由耐格里引起者少。

耐格里脑膜脑炎大多发生在儿童和青年,都有近期游泳史,在夏季多见。病原体自被污染的水源从鼻腔粘膜通过嗅神经,在颅底筛状板处进入中枢神经系统。病理变化为广泛性脑膜脑炎及全脑炎。在组织学检查中可见到成堆排列的滋养体沿血管周围隙进入脑实质。脑脊液呈脓性、红棕色,含厚粘性下沉物,从中可找到红细胞及阿米巴滋养体。有1例尸检报道血行播散,在肺脏、肝脏、脾脏都分离到滋养体。本病起病急,临床表现颇似急性化脓性脑膜炎。病期短、病情险恶。早期症状为发热,剧烈前额痛、嗅觉失灵、嗜睡、颈项强直,喉痛和鼻塞。在第3天出现呕吐、知觉减退,昏迷增深,至第4天死亡。有时在皮肤上可见斑丘疹,双侧扁桃体可见脓性分泌物。所有抗阿米巴药物对本病无效。在体外二性霉素乙有效。文献报道存活的仅仅1例,是早期采用二性霉素乙经脑室内注射的积极治疗后,才获得痊愈的,剂量为0.5~1.0mg开始,静脉滴注,逐渐增加剂量至每天或隔天1mg/kg,与治疗隐球菌脑膜炎相似。据称合并磺胺嘧啶可以提高疗效。

棘阿米巴引起的脑膜脑炎,其传播途径和病理变化与耐格里属阿米巴引起者相同。可呈急性、亚急性和慢性,临床症状比耐格里属阿米巴脑膜脑炎轻,可类似慢性病毒性或真菌性脑炎。诊断依据是在脑脊液中找到活动的阿米巴滋养体,而细菌涂片及培养则均为阴性。脑脊液呈血性或脓血性,含大量中性粒细胞,蛋白增高、糖减少,与耐格里引起者相似。治疗按耐格里脑膜脑炎处理。预后不良。

- 脊柱是什么意思

- 脊梁是什么意思

- 脊梁骨是什么意思

- 脊椎是什么意思

- 脊椎动物是什么意思

- 交媾是什么意思

- 交学费是什么意思

- 交寄是什么意思

- 交尾是什么意思

- 交工是什么意思

- 交差是什么意思

- 交底是什么意思

- 交往是什么意思

- 交待是什么意思

- 交心是什么意思

- 交恶是什么意思

- 交情是什么意思

- 交感神经是什么意思

- 交战是什么意思

- 交战国是什么意思

- 交手是什么意思

- 交拜是什么意思

- 交换是什么意思

- 交换价值是什么意思

- 交换台是什么意思

- 交换律是什么意思

- 交换机是什么意思

- 交接是什么意思

- 交接班是什么意思

- 交搭是什么意思

- 交易是什么意思

- 交易会是什么意思

- 交易所是什么意思

- 交映是什么意思

- 交替是什么意思

- 交朋友是什么意思

- 交杂是什么意思

- 交杯酒是什么意思

- 交椅是什么意思

- 交欢是什么意思

- 交款是什么意思

- 交汇是什么意思

- 交汇点是什么意思

- 交河城是什么意思

- 交泰殿是什么意思

- 交流是什么意思

- 交流学者是什么意思

- 交流电是什么意思

- 交浅言深是什么意思

- 交涉是什么意思

- 交淡若水是什么意思

- 交游是什么意思

- 交火是什么意思

- 交点是什么意思

- 交班是什么意思

- 交电是什么意思

- 交界是什么意思

- 交白卷是什么意思

- 交相辉映是什么意思

- 交睫是什么意思