针灸发展史

针灸是中华民族的一项伟大发明,历史悠久。最初它只是古代医学中的一个重要医疗手段。后来才发展成为专门学科。

针灸的起源 针灸起源于我国原始社会的氏族公社制度时期。这个时期大约从四万年前一直延续到距今四千年前。古代有些关于针灸起源的传说。如公元三世纪,皇甫谧《帝王世纪》说,伏羲氏“尝味百草而制九针”。12世纪罗泌编《路史》说,太昊伏羲氏“尝草治砭,以制民疾”。皇甫谧《针灸甲乙经》又说:“黄帝咨访岐伯、伯高、少俞之徒……而针道生焉。”这些传说中提到的伏羲和黄帝,他们都是原始氏族公社制度时期的代表人物。

距今二千多年前的古书中,经常提到原始针具是石器,称为“砭石”。如《左传》记载,公元前550年臧孙氏提到“美疢不如恶石”。这里提到的“石”,就指的是砭石(二世纪服虔注)。《素问·宝命全形论》说: “制砭石小大。”五、六世纪的全元起注:“砭石者,是古外治之法,有三名,一针石,二砭石,三鑱石,其实一也。古来未能铸铁,故用石为针。”最初的砭石,本是刺痈排脓放血的工具,后来发展到治疗多种病证。所以公元一百年的字书《说文解字》说:“砭,以石刺病也。”应用砭石治病,符合原始时代广泛使用石器的特点。大约在旧石器时代,先民们就懂得了使用尖状器和刮削器之类的打制石器,刺破痈疡,排出脓血,缓解病痛。距今八千年前,进入了新石器时代。由于掌握了磨制精巧石针的技术,遂产生了专门的医疗工具砭石,并进一步发展了砭石的用途。我国曾在内蒙古多伦县和山东省日照县的两个新石器时代遗址里分别发现过砭石。这就为针砭的起源提供了有力的证据。据《素问·异法方宜论》记载,砭石治病来源于我国东部沿海一带以渔业为主的民族,灸疗法来源于我国北部以畜牧为主的民族。北部地区气候寒冷,人们离不开烤火取暖,加上他们野居乳食的生活习惯,容易患腹部寒痛和胀满等证,非常适于热疗,如此经过长期积累经验,创造了灸法和熨热疗法。

针灸经验的早期积累 夏、商、西周、春秋是我国奴隶制度时代(公元前21世纪~公元前476年),人们积累了越来越多的医药保健知识。据古文字学家考证,甲骨文中的“殷”、“伊”、“尹”等字,都象形针刺。特别是春秋时期,由于医巫分立,加快了医疗经验的积累。

在这个时期,砭石仍然是治病的主要工具,《左传》中就保存着公元前550年提到砭石的文献记录。由于炼铜技术的进步,出现了青铜医针。关于艾的记载,最早见于《诗经》。春秋时期的名医医缓与医和,均擅长刺灸技术。公元前581年,医缓诊断晋景公病入膏肓时,就曾指出:“攻之不可,达之不及,药不至焉,不可为也。”据汉、晋时人的解释,这里的“攻”字指的是火灸,“达”字指的是针刺。阴阳、五行的哲学思想,就是在这个时期形成的。在医学领域里,对脉、血、气、精、神、五声、五色、五味、六气和八风等有了初步认识,并把人体看成是与天地相应的,表明中医基础理论在萌芽。

针灸基础理论的产生 从战国到西汉(公元前475年~公元24年),是我国封建社会制度的建立与巩固时期。生产力的提高和社会制度的变革,促进了医药学从经验向理论高度深化。

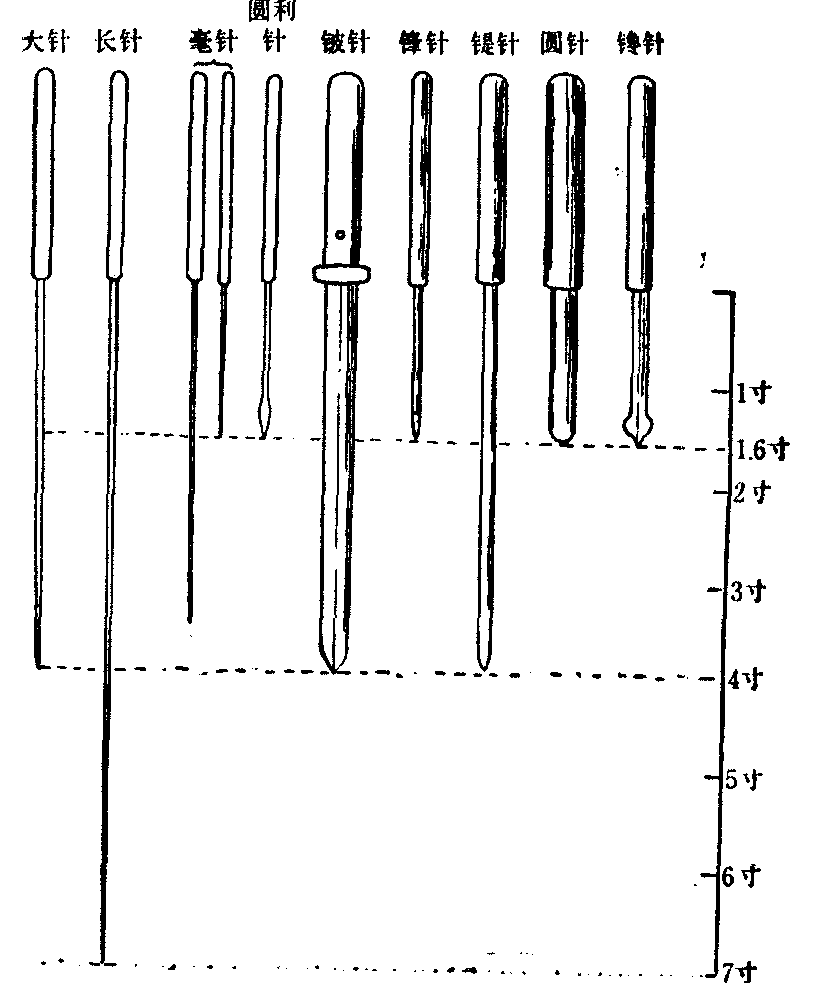

随着铁器的推广应用,砭石经过了一个同金属医针并用的阶段以后,逐步被金属医针所取代,从而扩大了针刺医疗的实践范围,使针灸学术飞跃发展。据《灵枢》记载,当时的金属医针有九种不同形状和用途,称为“九针”。其一为镵针,长1.6寸,针头大而末端锐利,宜于浅刺泄热。其二为圆针,长1.6寸,针身粗大,末端呈卵圆形,用以按摩分肉。其三是鍉针,长3.5寸,针身较粗,末端圆如黍粟,宜于按脉候气,治疗脉气虚少等证。其四为锋针,长1.6寸,针身较粗,末端呈三棱形而且锐利,宜于泄热出血。其五铍针,长4寸,宽2.5分,形如剑锋,宜于破痈肿排脓血。其六圆利针,长1.6寸,圆而且锐,针身中部微粗,用以治暴痹。其七毫针,长1.6寸或3.6寸,末端象蚊虻的口器一样尖锐,宜于治寒热痛痹在经络者,能补正散邪。其八长针,长7寸,末端锐利,用以取深邪远痹。其九大针,长4寸,针身较粗,末端微圆,用以治疗关节水肿。1968年在河北满城的西汉刘胜墓(公元前113年)中出土过4根金针和5根残损的银针,为我们展示了古代九针的一部分原形。这个时期的灸法,都是应用艾炷施行的烧灼灸法。

古代九针示意图

战国到西汉时期的医家都掌握多种医疗技术。如战国初期的杰出医学家秦越人(扁鹊),通晓临床各科,应用针砭、火灸、汤液、按摩和热熨等多种疗法给人治病。他曾刺“三阳五会”(或作“三阳五输”),急救一位患尸厥证而病势垂危的太子,被载入史册。西汉初期著名医学家淳于意,擅长针灸和药治。《史记》收载他对25人的诊疗记录,其中就有4人用过刺灸法。

战国时期开始了对医药学的总结,出现了一些医药方面的专门论著。关于针灸方面的有《针论》(或作《九针》)、《刺法》、《石神》和《经脉》等,遗憾的是均已散失。1973年,在长沙市马王堆三号汉墓出土的帛书中,有两种经脉专著,都是撰于先秦,反映了经络理论的早期面貌。《汉书·艺文志》著录的西汉末期之前医书颇多,但流传至今的只有《黄帝内经》。这是托名于黄帝的医学理论著作,包括《灵枢》(原名《九卷》或《黄帝针经》)和《素问》两部分。它在汇总前人文献的基础上,以阴阳、五行、脏腑、经络、腧穴、精神、气血、津液、五志、六淫等为基本理论,以针灸为主要医疗技术,用无神论观点、整体观点和发展变化的观点、人体与自然界相应的观点,论述了人体的生理、解剖、病理、诊断要领和防病治病原则,为祖国医学理论体系奠定了基础,也造就了针灸学的基础理论。在这个时期,还出现了《黄帝八十一难经》和《明堂孔穴针灸治要》(已佚)等书,补充了《黄帝内经》的某些不足,进一步充实了针灸学基础理论。

针灸学术体系的形成 东汉到三国时期(公元25~265年),我国医药学又经历了一次总结,针灸学术体系随之形成。

东汉初期的涪翁著有《针经》(已佚)。其弟子程高和程高的弟子郭玉等人,都是长于针灸和药治的名医。郭玉主张针刺“随气用巧”,取穴和刺法都要求精确。汉末名医华佗,每当针灸,取穴不过一两处,特别注意针刺得气和针感传导,并著有《枕中灸刺经》(已佚)。杰出医学家张仲景的《伤寒杂病论》中,也多次提到了刺灸、烧针和温针等法,注意针药结合和辨证论治。三国时期,魏国的曹翕著有《曹氏灸方》(已佚)。吴太医令吕广著《玉匮针经》和《募腧经》(均佚)。

在这个时期,虽已有了针灸学基础理论,但腧穴名称和定位仍莫衷一是。如甘肃省武威县出土的东汉医简,竟把足三里定在“膝下五寸”;吕广把太仓(即中脘)定在“脐上三寸”; 华佗取背俞穴皆“侠脊相去一寸”。诸穴部位,无一与后世相同。就连《素问》、《黄帝针经》和《明堂孔穴针灸治要》这三部托名黄帝的著作,在长期流传中,也已经“有所亡佚”,“错亘非一”,不成系统。鉴于此,魏晋的著名医学家皇甫谧在魏甘露间(公元256~260年),将这三部著作的针灸内容汇而为一,去其重复,撰成《针灸甲乙经》一书。全书共收349穴,分为12卷128篇,按脏腑、气血、经络、腧穴、脉诊、刺灸法和临床各科病证针灸治疗为科学次序加以编纂,成为一部最早的体系比较完整的针灸专书。由于该书将中医基础理论同针灸临床密切结合起来,其完整性和系统性远远超出当代其它各家,从而提高了黄帝明堂针灸学派的学术地位(明堂本是帝王宣布政教的场所。《素问》记载黄帝坐在明堂向雷公传授经络和腧穴。后世遂将有关经络腧穴的图书或模型称之为“明堂”。),对后世针灸学术的发展影响巨大。

针灸经验的继续积累 两晋、南北朝时期(公元265~581年),战乱相继。针灸特点就在于方便,医家也就在动荡不安的社会环境中多加提倡。晋代名医葛洪撰《肘后救卒方》(后改称《肘后备急方》),普及医药知识,其中多为针灸治法,不书穴名,只介绍简易确定穴位方法。葛洪之妻鲍姑,专以灸治法而闻名。晋末到南北朝的徐熙一族,累世精于医术;徐秋夫、徐文伯和徐叔向等都是针灸史上的有名人物。

这个时期,针灸专著明显增多,且出现了针灸腧穴图,如《偃侧图》和《明堂图》等。不同学派的分岐,主要反映在腧穴名称和定位方面。这时除了有黄帝明堂针灸学派以外,还有扁鹊针灸学派,取穴及名字即大有不同。刘宋的秦承祖和北齐马嗣明等所用的针灸腧穴,也不同于黄帝明堂。

针灸成为专门学科 隋、唐两代(公元581~907年),是我国封建社会的经济和文化繁荣时期,加快了医药学的发展。

隋至初唐时期的名医甄权和孙思邈,都精通中医各科。甄权著有《针方》、《针经钞》和《明堂人形图》等(均佚)。鉴于晋、南北朝以来诸家腧穴名称与定位混乱,旧《明堂图》年代久远,传写错误,唐政府在贞观年间(公元627~649年)组织甄权等人进行校订明堂图经工作。孙思邈撰有《备急千金要方》(公元650~652年)和《千金翼方》(公元680~682年)等书传世,广泛地收入了前代各家的针灸临床经验,并绘制了《明堂三人图》,“其十二经脉五色作之,奇经八脉以绿色为之,三人孔穴共六百五十穴”,成为历史上最早的彩色经络腧穴图(佚)。此外,唐代杨上善撰《黄帝内经明堂》(七世纪),进一步订正并发展了黄帝明堂的学术内容。王焘编撰的《外台秘要》(公元752年),大量采录了诸家的灸治经验。

这个时期针灸专著更加增多,出现了针对专病的著作。如唐代崔知悌撰《骨蒸病灸方》,专门介绍灸治痨病方法。刊于唐咸通三年(公元862年)以前的《新集备急灸经》,是我国最早雕版印刷的医书,专论急证的灸治法。唐初针灸发展成为一门专科,开始有了“针师”和“灸师”等专业称号。唐太医署掌管医药教育,分设四个医学专业和一个药学专业。针灸是医学专业中的一个,设“针博士一人,针助教一人,针师十人,针工二十人,针生二十人。针博士掌教针生以经脉孔穴,使识浮沉滑涩之候,又以九针为补泻之法”。

针灸学派辈出 五代、辽、宋、金、元时期(公元907~1638年),印刷术的广泛应用,促进了医药学文献的积累,加快了医药学的传播与发展进程。在北宋政府的支持下,著名针灸家王惟一重新考订黄帝明堂,厘正了腧穴的位置及所属经脉,增补了腧穴的主治病证,于公元1026年撰成《新铸铜人腧穴针灸图经》,雕印刻碑,由政府颁行。公元1027年,王惟一设计并制成两具铜人模型,外刻经络腧穴,内置脏腑,作为教学和考试针灸师之用。这些成就和措施,进一步确立了黄帝明堂在针灸学术领域的主导地位,促进了经络腧穴理论知识的统一。南宋针灸家王执中撰《针灸资生经》,既遵黄帝明堂,又重视实践经验,包括民间经验,对后世颇有影响。元代名医滑寿考订经络循行及其与腧穴的联系,著《十四经发挥》(公元1341年),进一步发展了黄帝明堂的经络腧穴理论。

这时期长于针灸的名医很多,著作也颇为丰富。有些医家在黄帝明堂基础上,侧重发展某一个方面的理论和技术,形成了不同针灸学派。如北宋吴复珪撰《小儿明堂针灸经》(佚),南宋闻人耆年撰《备急灸法》,以及元代胡元庆撰《痈疽神秘灸经》等,都体现了针灸在其它各科的深入发展。南宋初的席弘,世代皆专针灸,尤其讲究刺法;传世的《席弘赋》强调针刺要讲究补泻迎随,区别经脉阴阳男女。窦材著的《扁鹊心书》,极力推崇烧灼灸,每灸数十壮乃至数百壮; 为防烧灼痛甚而采用“睡圣散”进行全身麻醉。南宋的杨介和张济亲自观察尸体解剖,主张用解剖学知识指导针灸取穴。金代何若愚和撰《子午流注针经》的阎明广,提倡按时取穴法。金元名医窦汉卿既推崇子午流注,又提倡八法流注按时取穴。金代马丹阳对少数重要腧穴深入研究,用以治疗多种病证。南宋庄绰撰《膏肓腧穴灸法》,提出一穴治多病的观点。

我国少数民族对针灸学术发展同样做出了贡献。如辽代吐谷浑族名医直鲁古撰《针灸书》(佚)。元代蒙古族翰林学士忽泰必烈撰《金兰循经取穴图解》(佚)。

针灸发展的高潮与低潮 明代至清代的鸦片战争时期(公元1368~1840年),我国医药学继续发展。

针灸学术在明代发展到高潮,流派更多,研究的问题更加深入和广阔。明初的陈会、中期的凌云和后期的杨继洲,都是驰名全国的针灸学家,对针灸学术发展颇有影响。明代的主要成就有:

❶对前代的针灸文献进行了广泛的搜集整理,如《普济方·针灸门》(1406年)、徐凤的《针灸大全》(15世纪)、高武的《针灸聚英发挥》(1529年)、在杨继洲著作基础上增辑而成的《针灸大成》(1601年)、吴昆的《针方六集》(1618年) 和张介宾的《类经图翼》(1624年)等,都是汇总历代针灸文献的著作;

❷针刺手法的研究,在单式手法基础上形成了20多种复式手法,并围绕手法等问题展开了学术争鸣,汪机的《针灸问对》(1530年)就是争鸣的代表作;

❸灸法从用艾炷的烧灼灸向用艾卷的温热灸法发展,后来发展为加药的 “雷火针法”和“太乙针法”;

❹对于历代不属于经穴的针灸部位进行了整理,形成“奇穴”类。

迨至清代,医者重药轻针,针灸逐渐转入低潮。吴谦等人奉敕撰《医宗金鉴·刺灸心法要诀》,以歌赋和插图为主。李学川撰《针灸逢源》(1817年),强调辨证取穴,针药并重。还有一些著述,亦多较浅薄,影响不大。公元1822年,清王朝竟以“针刺火灸,究非奉君之所宜”为理由,命令将太医院针灸科永远停止。

针灸事业的停滞与新生 1840~1949年我国沦为半殖民地半封建社会,针灸学术的发展更遇到严重阻碍。西方医学传入我国本是一件好事,但西方殖民主义者却把它当作侵略手段。为此目的,他们竭力排斥和贬低中国医药学。有人甚至污蔑针灸是“医疗上的折磨”,把医针叫做“致死的针”。国内反动政府,从1914年开始多次提出要废止中医,并采取了一系列限制中医的反动措施,造成了中医事业的停滞,当然包括针灸事业在内。

由于广大群众缺医少药,需要针灸治病,所以针灸仍在民间继续流传。许多针灸医生为了保存和发展针灸学术,成立针灸学社,编印针灸书刊,开展函授教育,取得一定成效。近代针灸学家承淡安为振作针灸学术做出了贡献。这个时期除了继承古代针灸学术以外,还开始了用近代科学知识和技术提高针灸的尝试。1899年刘锺衡撰《中西汇参铜人图说》,在针灸学史上开创了汇通中西的先例。1934年唐世丞等发表的《电针学之研究》,是我国应用电针疗法的开端。

在此时期,中国共产党领导的革命根据地,针灸获得了新生。1944年10月,毛泽东主席在陕甘宁边区文教工作者会议上发表了《文化工作的统一战线》的讲话以后,许多西医开始学习和研究针灸,并在根据地和军队中推广应用。1945年4月,延安白求恩国际和平医院开设针灸门诊,是我国针灸第一次进入综合性医院。1947年,济南军区卫生部编印《实用针灸学》。1948年,华北人民政府卫生部所属卫生学校开设针灸班。所有这些工作,在解放区医务人员中播下种子,促进了西医对针灸学术的了解。

针灸学术的复兴 1949年中华人民共和国成立以来,由于中国共产党和人民政府把“团结中西医”作为一项重要政策,并采取一系列措施发展中医事业,使针灸学术得到了前所未有的普及与提高。

1951年7月,卫生部直属的针灸疗法实验所成立。该所到1955年成为中医研究院针灸研究所。以后,一些省、市、自治区陆续建立了中医药研究机构,设置针灸研究室;少数省、市还建立了针灸研究所。各地中医学院设有针灸教学研究室或针灸系。许多城市医院设立了针灸科。公社医院也都开展起针灸医疗工作。不少西医学院校和研究机构,也把针灸列入教学课程和科研项目。

在认真继承发掘古代针灸学术的基础上,应用现代科学知识和方法进行研究,是我国现代针灸研究的特点。50年代前期,主要是整理针灸学基础知识,观察针灸适应证,用现代论著方法阐述针灸学术体系。50年代后期到60年代,专题深入地总结古代针灸文献,比较广泛地一种病一种病地进行针灸临床总结,进行了针刺麻醉的研究和推广针刺麻醉在临床中的应用,并且开展实验研究,观察针灸对各系统各器官功能的影响,研究针灸的基本作用。70年代以来,从外科手术学、麻醉学、神经解剖学、组织化学、痛觉生理学、生物化学、心理学和医用电子学等多方面开展针麻临床和针刺镇痛机理的研究; 又以研究循经感传为契机,从不同角度研究经络现象及其实质,以及腧穴与针感,腧穴与脏腑相关等理论问题。当前我国的针灸研究成就,包括对古代遗产的整理、临床的实际效果,以及用现代科学方法进行的理论研究,都居于国际前列。

针灸学术向国际的传播 六世纪时针灸传到朝鲜。梁武帝在公元541年派医师和工匠赴百济。朝鲜的新罗王朝在693年设博士教授针生。针灸传向日本也是在六世纪。公元562年我国以《针经》赠日本钦明天皇。562年吴人知聪携《明堂图》等医书赴日。七世纪时,日本多次派人来我国学医,学习针灸。702年日本颁布大宝律令,仿唐代的医学教育制度,设置针灸专业。我国针灸传到朝鲜和日本以后,一直被他们作为传统医学的重要组成部分流传至今。随着中外文化交流针灸也传到东南亚及印度大陆。六世纪时敦煌人宋云曾将华佗治病方术介绍给印度北部的乌场国。14世纪,针灸医师邹庚到越南为诸王侯治病,被誉为“神医”。在朝鲜、日本、斯里兰卡和越南等国,也同我国一样简易灸法成为民间长期流传的医疗方法。针灸传到欧洲开始于16世纪。以后在欧洲,从事针灸工作的逐渐增多。法国成为欧洲传播针灸学术的主要国家。

新中国成立以来,扩大了我国针灸学术对国际的影响,加快了对外传播。在50年代就曾帮助苏联和东欧国家的一些医师学习针灸。自1975年以后,又应世界卫生组织的要求,在北京、上海、南京举办国际针灸班,为许多个国家培训了针灸人才。当前世界已有120多个国家和地区有了掌握针灸的医务人员。有些国家还开展了针灸教学和科学研究,并取得了不少成绩。我国自1979年5月成立中国针灸学会以来,加强了同各国针灸学术组织的联系与学术交流,为发展国际针灸事业做出了贡献。

- 梁杏娴是什么意思

- 梁杨清是什么意思

- 梁松林是什么意思

- 梁枢庭是什么意思

- 梁枫是什么意思

- 梁柏台是什么意思

- 梁柏台是什么意思

- 梁柏台是什么意思

- 梁柏台是什么意思

- 梁柏台是什么意思

- 梁柏台是什么意思

- 梁柱东是什么意思

- 梁柱东是什么意思

- 梁标是什么意思

- 梁栋是什么意思

- 梁栋是什么意思

- 梁栋新是什么意思

- 梁栋材是什么意思

- 梁栋英是什么意思

- 梁树仁是什么意思

- 梁树年是什么意思

- 梁树新是什么意思

- 梁树权是什么意思

- 梁树权是什么意思

- 梁树权是什么意思

- 梁树英是什么意思

- 梁根祥是什么意思

- 梁格是什么意思

- 梁桂全是什么意思

- 梁桂华是什么意思

- 梁桂华是什么意思

- 梁桂嫦是什么意思

- 梁桂良是什么意思

- 梁桂麟是什么意思

- 梁桐是什么意思

- 梁桑南是什么意思

- 梁桥是什么意思

- 梁桥是什么意思

- 梁桥理论与计算是什么意思

- 梁梅芳是什么意思

- 梁梓海是什么意思

- 梁植权是什么意思

- 梁楷是什么意思

- 梁楷是什么意思

- 梁楷是什么意思

- 梁楷全集是什么意思

- 梁榥煊是什么意思

- 梁欣基是什么意思

- 梁正光是什么意思

- 梁正庭父子被杀案是什么意思

- 梁正熙是什么意思

- 梁武帝是什么意思

- 梁武帝是什么意思

- 梁武帝是什么意思

- 梁武帝萧衍是什么意思

- 梁武帝(萧衍)是什么意思

- 梁武帝萧衍倡僧人素食是什么意思

- 梁武帝萧衍崇佛是什么意思

- 梁武帝西来演义是什么意思

- 梁武帝西来演义是什么意思