西北农田水利史history of irrigation andwater control in Northwest China

今新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古西部和陕西北部地区的农田水利的开发、发展的历史。

西北地区气候干旱,没有灌溉就没有农业,要发展农业生产,必须修建灌溉工程。由于西北地区战略地位重要,历史上重视对该地区的开发,常采用移民开垦和驻兵屯田的方式进行,而水利往往成为开垦的先导和保证。

秦汉时开始大规模开发西北地区,秦代大量向河套一带移民,称该地为新秦中,当时供应主要靠内地转运。汉武帝元朔二年(公元前127)恢复河套地区后,为巩固边防及和匈奴作战的军事需要,移民10余万“筑卫朔方”,开初从内地转漕,很是艰巨,不久在朔方(治今内蒙古杭锦旗西北)穿渠,“作者数万人”,但没有成功。到元狩四年(公元前119),随着广大西北地区的收复,大规模的屯田水利建设也在西北地区展开。当年,自朔方至令居(今甘肃永登县西)有兵士五六万人从事修渠工程。元鼎六年(公元前111),在上郡(今陕西榆林县东南)、朔方、西河(今内蒙古东胜县)、河西(河西走廊和湟水流域一带)有60万士卒从事屯垦,引河流和川谷水进行灌溉。宁夏汉渠、汉延渠可能就是当时兴建的。东汉顺帝时又在河套“激河浚渠为屯田”。《汉书·地理志》载: 在河西走廊,张掖郡得县(今甘肃张掖县西北)有千金渠,引羌谷水(今黑河)溉田: 敦煌郡冥安县(今甘肃安西县东南)引藉端水,龙勒(今敦煌县西南)引氐置水(今党河)溉田。此外居延地区(额济纳河流域)也引额济纳河及凿井灌溉屯田。在河湟地区,汉宣帝神爵元年(公元前61)赵充国率兵士1万余人在临羌(今青海湟源县东南)至浩亹(今甘肃永登县西南)一带开屯田2000余顷,引湟水灌溉。东汉初,马援继续经营,“开导水田”。汉和帝时又在龙耆(今青海海晏县)、归义(西宁市西南)、建威(贵德县北)、东西邯(化隆县南)沿湟水和黄河两岸建屯田34处,至阳嘉元年(132),湟中仍设置屯田10部。在新疆地区,汉武帝时在轮台、渠犁(今库尔勒县)屯田,共溉田5000顷以上。以后一路向西扩展到龟兹(今库车)、疏勒,转东南到莎车、于阗(今于田);一路向东南罗布泊地区的伊循(今若羌县米兰)发展,这一地区还出现了横断注滨河(今卡墙河)拦河筑坝的引水工程;又一路向东北吐鲁番盆地的车师推进。东汉明帝时又开置伊吾(今哈密县)屯田。解放后,在今轮台、沙雅、若羌等县境,都发现一些两汉屯田遗址,古灌溉渠道依稀可见。西北地区一些主要灌溉农业区汉代就奠定了基础。

魏晋南北朝时,西北少数民族内迁,牧区范围扩大,农田水利发展的步伐放慢,只在河套、河西凉州和敦煌、新疆吐鲁番等局部地区维持灌溉事业。修建规模较大的工程为北魏太平真君五年(444),在宁夏黄河西岸重建的艾山渠,引黄河水“溉官私田四万余顷”。

唐代时又一次大力经营西北地区。唐朝前期,西北地区设置军屯580多个,占全国屯田数的50%以上,这些屯区很多修有灌溉工程。中唐后国力削弱,屯田灌溉工程修建减少。宁夏灌区唐代已具有相当的规模,位于河东的有薄骨律、光禄、七级、特进等渠;位于河西的有唐徕、汉渠(是后代汉延渠)、御史、尚书、胡渠、百家等渠。内蒙古后套地区的屯田唐前期一直引黄河灌溉,中唐后在丰州(今内蒙古五原县西南)还开过陵阳、咸应、永清等渠。河西地区屯田的规模很大,其中甘州设有40余屯,利用“浊河溉灌”,每岁收获不少于20万石。沙州敦煌屯田可以有余粮支援关中。据史料统计,敦煌共有大小干支渠道90余条。又永隆元年(680)黑齿常之在河湟地区开营田5000余顷,岁收百余万石。由于河西灌溉农业的发展,唐前期出现了“天下称富庶者无如陇右”的景象。在新疆地区,唐代屯垦的范围比汉代更广,除南疆外,屯垦还向北疆乌鲁木齐、吉木萨尔一带发展。如《新疆图志》载绥来县西北(今沙湾县大拐附近)有唐朝渠,相传唐朝所开。元耶律楚材《西游录》记载,新疆西面塔剌斯城一带,唐代筑有引水石闸和渠道,灌溉大片农田。一些古老的灌区灌溉事业更为发达,如吐鲁番地区出土的唐代文书中,记载当时高昌县修有许多堤堰和渠道,对修渠堰、用水等事项都作了严格的规定。

宋元时,西北广大地区农牧兼营,灌溉农业发展的步伐又一次放慢,但在一些适宜农耕的地区仍有一些修复工程。如西夏在甘、凉之间引河川溉田,宁夏兴、灵的古渠唐徕、汉延等渠灌溉之利仍较大,还修建了昊王渠。元初,著名水利家郭守敬主持全面修浚宁夏引黄渠道,溉田9万余顷。此外在北疆的伊犁河流域、甘肃的甘州、亦集乃路(汉居延地区)等地也有引渠灌溉。

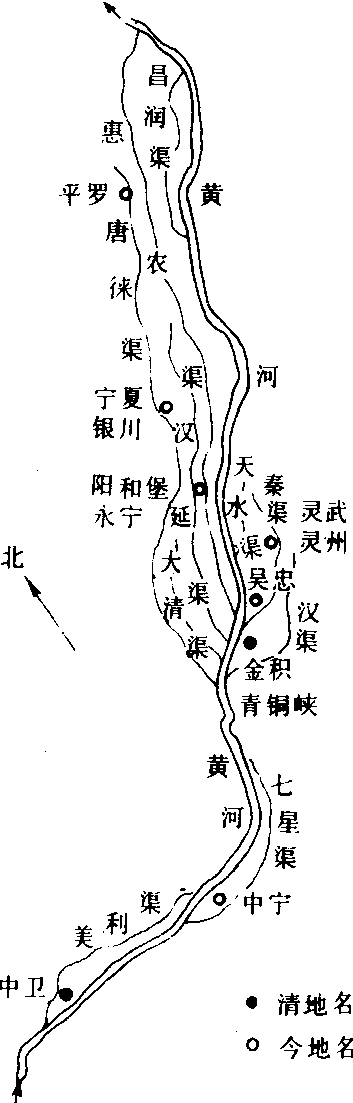

明清时,尤其在清代,西北水利再次加快发展。宁夏引黄灌区多次整修扩建,在黄河西部清代新修了大清、惠农、昌润渠,与原有的汉延、唐渠合称河西五大渠;黄河东有汉伯、秦家两大干渠;中卫的灌溉也有较大的发展。据统计,清嘉庆时宁夏直接由黄河开口引水的大小干渠共23道,总计灌田217万亩(见图)。内蒙古后套地区,明代中叶以后长期是蒙古族游牧之地,清后期山、陕等省贫民大量赴蒙开垦,一些地商也包租蒙地,修筑引黄灌渠。清末形成从黄河开口的大渠8条,自西向东分布着: 永济渠、刚济渠、丰济渠、永和渠、义和渠、通济渠、长济渠和塔布渠,称为后套八大渠,光绪末浇地达六七千顷。在甘肃,明初设置卫、所,派遣大批军队驻防屯田,各卫、所普遍修建灌溉渠道,尤以甘州卫(今甘肃张掖)水利最突出。明代成化间还在平凉地区开利民渠,灌田3000顷,泾河上游水源得到利用。清代进一步发展甘肃水利,重点在嘉峪关内外设屯兴水利。据《嘉庆大清一统志》统计,清代仅河西走廊的渠道就有216条,灌溉面积达359万多亩。此外在兰州一带沿黄河两岸广为设置大型轮式翻车浇田。青海河湟地区,明初在青海贵德,经保安,直至临夏,沿黄河一带都设有屯田,西宁卫所也有渠道20余条。清代乾隆时西宁府和循化厅共有渠道220条,约浇地54万余亩。新疆地区明代没有直接统治,清代收复新疆后,大力设屯兴修水利。康熙后期首先在哈密设屯,疏渠引水浇地。乾隆后,重点经营北疆,主要在伊犁一带兴修水利,其中通惠渠、锡伯渠等规模最大。道光间,在南疆大兴水利。至光绪末年,新疆的水利遍于天山南北。宣统三年(1911)统计,新疆共有干渠944条,支渠2303条,灌溉农田达1119万亩。此外,清代道光后期林则徐谪戍新疆,把吐鲁番的坎儿井推广

清代宁夏灌渠

到伊拉里克、托克逊等地,共成坎儿井近百处。光绪初左宗棠又在吐鲁番开凿坎儿井185座。以后,坎儿井还推广到哈密、库车、鄯善等地。- Nitrin是什么意思

- Nitro benzene是什么意思

- Nitro blue tetrazolium是什么意思

- Nitro ethane是什么意思

- Nitrogen mustard hydrochloride是什么意思

- Nitro guanidine是什么意思

- Nitro methane是什么意思

- Nitron是什么意思

- Nitroso benzene是什么意思

- Nitroso guanidine是什么意思

- Nitroso R salt是什么意思

- Nitro sulfon azo Ⅲ是什么意思

- Nitro sulfonphenol C是什么意思

- Nitro tetrazolium blue chloride是什么意思

- Nitro urea是什么意思

- N-Lauroyl sarcosine sodium salt是什么意思

- NLF结合型加脂剂是什么意思

- N-Methyl acetamide是什么意思

- N-Methyl acetanilide是什么意思

- N-Methyl aniline是什么意思

- N-Methyl aniline hydrochloride是什么意思

- N-Methyl butylamine是什么意思

- N-Methyl-D-glucamine是什么意思

- N-Methyl diethanolamine是什么意思

- N-Methyl-DL-aspartic acid monohydrate是什么意思

- N-Methyl formamide是什么意思

- N-Methyl formanilide是什么意思

- N-Methyl morpholine是什么意思

- N-Methyl nicotinamide是什么意思

- N-Methyl nieotinamide iodide是什么意思

- N-Methyl-N-nitroso-4-toluene sulfonamide是什么意思

- N-Methyl-N-trimethyl silyl acetamide是什么意思

- N-Methyl-N-2-propynyl benzylamine是什么意思

- N-Methyl phenazinium methyl sulfate是什么意思

- N-Methyl pyrrole是什么意思

- N-Methyl taurine是什么意思

- N-Methyl urethane是什么意思

- N-Methyl-2-pyrrole acetonitrile是什么意思

- N-Methyl-4-nitro aniline是什么意思

- NM锡酸酯偶联剂是什么意思

- Nndaurelia β virus group是什么意思

- N-Nitroso dibutylamine是什么意思

- N-Nitroso diethylamine是什么意思

- N-Nitroso dimethylamine是什么意思

- N-Nitroso diphenylamine是什么意思

- N-Nitroso morpholine是什么意思

- N-Nitroso-N-ethyl butylamine是什么意思

- N-Nitroso-N-ethyl urea是什么意思

- N-Nitroso-N-methyl urea是什么意思

- N-Nitroso-N-methyl urethane是什么意思

- N-Nitroso pyrrolidine是什么意思

- N-Nitroso-1-naphthyl hydroxylamine ammonium salt是什么意思

- Nocardia canicruria phage是什么意思

- Nocardia phage(Brownell et al.)是什么意思

- Nocardia restrictus phage是什么意思

- NoccelerEP-55,EP-90(ノクセラ-EP-55,EP-90)是什么意思

- Noctizer SK(ノクタィザ-SK)是什么意思

- Nodamura virus(Scherer & Hurlbut)是什么意思

- Nodaviridae是什么意思

- Nodavirus是什么意思