蚕的呼吸respiration of mulberry silk worm

蚕和外界进行气体交换的过程。桑蚕幼虫或成虫的呼吸器官都由气门和气管系统组成。气管是外胚层内陷而成的管道,是蚕体内进行气体交换的通路;气门是气管系统在体壁表面的开口,与外界进行气体交换的门户。蚕按气体扩散规律和气管的通风作用使氧气经气门、气管及微气管直接送到组织中去,并将所生成的二氧化碳通过微气管、气管、气门排出体外。

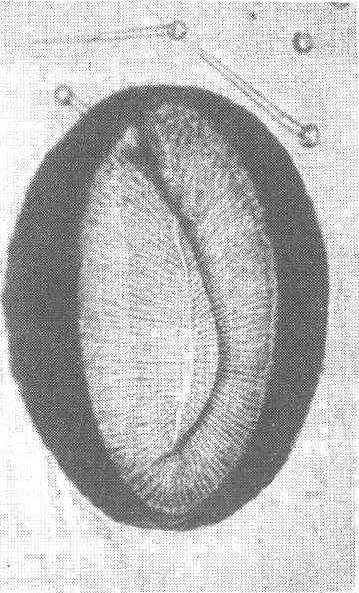

气门 幼虫共有9对气门。位于第1胸节和第1~8腹节体躯两侧,每环节一对。气门椭圆形,周围是黑褐色骨质气门片。气门片内缘有筛板,前后筛板会合处形成一条纵的隙缝,筛板对空气中的异物有过滤作用。气门内面有气门室和气门开闭装置,蚕的气门为内闭式,开闭装置在气门室和气管丛内腔之间,由瓣膜、闭弓、闭杆、闭带及开、闭肌等构成。此外,在第2、3胸节体侧节间膜处有一对三叉状细孔,称退化气门,内面仅以一条无螺旋丝的气管连接开口处,无呼吸作用。蜕皮时,2、3胸节的气管内膜由退化气门脱出(图1)。

图1 幼虫气门外观

蛹有8对气门。分别位于第1胸节和第1~7腹节体躯两侧。长椭圆形。筛板退化。

成虫也有8对气门,也在第1胸节和第1~7腹节体躯两侧,每环节一对。新月形、无筛板。腹部气门向后弯曲,气门前缘及后缘上半部骨质化,后缘下半部是膜质。前胸气门向前弯曲,气门前后缘的构造与腹部气门相反。气门的开闭装置仅有闭杆、闭带和开、闭肌构成。此外,在前后翅基部交界处也有一对无骨质外缘、仅由前后膜瓣构成的退化气门,无开闭装置,其开闭运动主要靠中、后胸背腹肌的收缩实现。

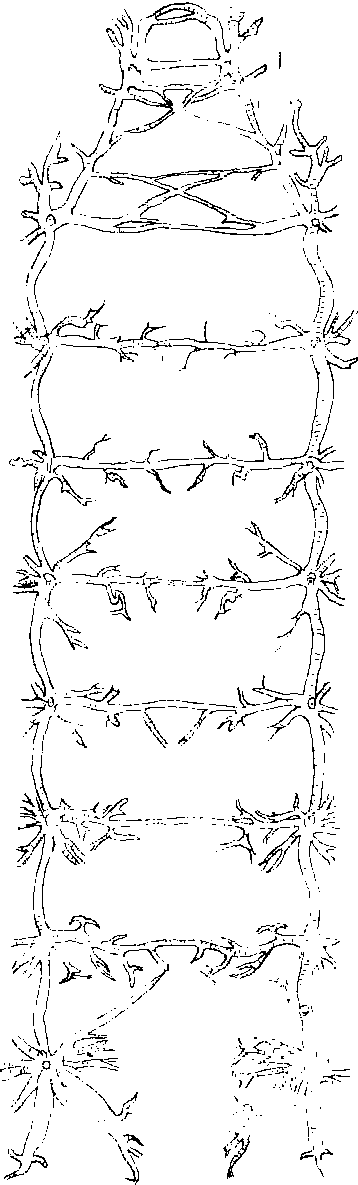

气管 幼虫气管包括气管丛、纵走气管、横走气管、气管分枝及微气管等,在蚕体内形成气管系统。气管丛是各气门内气管发出放射状分枝的部分,共10对,连接前后气管丛较粗大的是纵走气管;从各气管丛向腹面以水平方向延伸到腹中线的是横走气管;第1、第2、第3对气管丛发出的横走气管还在第2、第3胸节腹中线处左右交叉会合;在前后两气管丛纵走气管之间及左右横走气管在腹中线的会合处均以气管灰白部连接。气管丛及横走气管向前后发出气管分枝,分布到蚕体背面、腹面、内脏器官和头腔内;气管分枝一分再分,愈分愈细,当直径达2~5微米时,进入一个掌状的端细胞,在端细胞的胞质内又行分枝,形成若干直径小于1微米的微气管,伸入器官的组织间或细胞内(图2)。

成虫气管与幼虫相似,不同之处是: 气管丛只有9对; 头部及胸部气管比幼虫发达; 第1、第2、第3对气管丛所发出的气管在前翅和后翅基部形成两个会合,其分枝还分布到翅及第2、第3胸足中;气管会合处无灰白部。此外,分布到腹部环节间接近体壁的局部气管,扩大成气囊状,以扩大吸气和排气的容积。

气管构造 幼虫气管呈紫褐色,基本结构与体壁相似,只是内外层次相反。最外面是一层非细胞结构的底膜,多角形扁平细胞组成中间的管壁细胞层,里面是表皮质内膜。管壁细胞内有一个球形细胞核,细胞质中含有淡褐色的色素粒。在蜕皮过程中,管壁细胞呈活泼分泌图2 幼虫腹面气管的分布状态。内膜局部增厚形成 1~9为第1至第9气管丛黑褐色富有弹性的螺旋 (1)为退化气门的部位丝。使气管腔保持扩张状态。微气管的结构与气管相同。气管灰白部无螺旋丝。内膜上有许多毛状突起。幼虫蜕皮时,旧气管内膜在灰白部断裂,并由所在环节的气门脱出,新内膜在眠期由管壁细胞分泌形成。

成虫气管的结构层次与幼虫相同,但气管内膜的螺旋丝极为细弱,颜色很浅,因而气管呈现银白色带光泽。无灰白部。

气体交换 主要靠气体的扩散和气管内的通风作用来实现。决定气体扩散方向的主要因素是气体的分压差。蚕借大气与气管间、气管与微气管间、微气管与组织间的氧和二氧化碳的分压差而获得氧气或排除二氧化碳。吸入或呼出气体中氧与二氧化碳的分压差越大,则越容易以扩散方式进行换气。氧气经气门由气管系统以扩散的方式进入组织细胞,而组织内由于新陈代谢所产生的二氧化碳可以通过扩散顺利地由气门排出。气体扩散还与气管的粗细和长度有关,在粗的气管中扩散容易,气管延长,则不利于扩散。故小蚕期,体型小,体躯直径小,气管短,便于扩散。大蚕的体型大,体躯直径增粗,气管系统相应地延长,扩散换气变得不如小蚕方便。气管内通风主要由气管系内的气流造成,气流强度越大,通风效应越高。蚕的气管系虽单凭扩散作用即可满足换气需要,但由于体躯的伸缩运动改变气管的长度和容积,从而使气管内产生通风作用,背血管的搏动、消化管的蠕动对通风作用也有影响。气门的开闭控制吸气和排气。在通风作用中,由于气管长度和断面形状的一次变化,约可增减气管容量的20~30%,以此来加强换气,使空气更快地扩散入组织,保证氧的迅速供应和尽快地排除二氧化碳和一部分水分。蚕呼出或吸入气体为其总容量的1/3左右。蚕气管通风作用的强度,因发育时期、活动状态而不同,振动双翅的雄蛾通风强度大于幼虫,幼虫的通风强度大于不活动的蛹。幼虫气管系内的气流速度在20℃时约为0.0949毫米/秒。

微气管与组织间的换气,与蚕体组织细胞的生理状况有密切关系。微气管末梢的薄壁,不仅能透过气体,而且能透过液体。微气管末梢充满液体时,气管系中的空气不能达到气管末梢部分,只有当微气管内的液体向外渗出时,空气才能进入并通过管壁向组织细胞扩散,这一扩散过程,受微气管末梢周围组织液渗透压的控制。在组织处于氧气不足或活动状态时,由于周围组织产生不能透过微气管的代谢物而使组织液的渗透压升高,微气管内的液体迅速透过管壁向外渗出,同时,管内液柱上部的空气也随之扩散到微气管末梢并进入组织,直接与进行氧化作用的细胞接触;当代谢强度降低,或在氧气充足的情况下,组织液内的代谢物被氧化而渗透压下降时,微气管末梢重新充满液体,管内的空气柱又向后退缩。微气管内液柱的升降,直接受到组织液渗透压的影响。微气管的直径在0.3微米时,其毛细管压力为10个大气压,而幼虫微气管的直径大于0.3微米,所以,组织液必需在大于10个大气压的情况下,才能使微气管内的液柱下降。

蚕的呼吸运动受神经控制。蚕体胸腹部各神经节中,都有控制气门开闭运动的“呼吸中心”,环境条件发生改变时,首先是神经中枢受到刺激而发生兴奋,然后传播到分布在气门开闭肌肉的神经,引起气门的开闭。任何外界刺激,如温度、湿度、光线、气流等对神经系统都能产生一定的影响,从而改变呼吸率。如空气中的不良气体,引起气门开度增大,开闭回数增加,或使气门经常开放; 幼虫期当空气中二氧化碳浓度达4%,氨含量达0.05%时,气门经常开放。

蚕血没有携带或释放氧的能力,但能溶解少量气体,100毫升血液中氧气的溶解量为0.44毫升,二氧化碳为4~12毫升,对体内氧的供应可作一些补充; 二氧化碳则因在血液及组织中的扩散速度较快,因而,除气管外,还可通过体壁排出,这对气管呼吸是一种调节。

呼吸量 呼吸量表示蚕的呼吸强度。是蚕在一定时间内吸入氧气或排出二氧化碳的量。越年卵的呼吸量。卵产下后直线上升,产卵后第2天达最大呼吸量(100克蚕卵一昼夜排出二氧化碳约0.31克),此后下降,并一直维持在很低的水平,解除滞育后,呼吸量才逐渐回升,催青第1周末,二氧化碳呼出量回升到相当于产卵后第2日,此后,继续上升,到蚁蚕孵化前达最高量,从卵产下至孵化近10个月时间中,一千克蚕卵共排出二氧化碳201.9~208.9克。不越年卵的呼吸量,从蚕卵产下到蚁蚕孵化,不断增加,在短短11天左右,一千克蚕卵排出二氧化碳153.6~160.0克,平均一天的二氧化碳呼出量,不越年卵显著比越年卵多。

幼虫的呼吸量,以个体来说是逐龄增加,1000头1龄蚕一小时二氧化碳呼出量为0.0154克,5龄蚕为3.4930克;但单位体重的呼吸量却是逐龄减少,一千克1龄蚕1小时排出二氧化碳6.664克,5龄蚕为2.6859克。蚕龄越小,呼吸强度越大。在同一个龄中,呼吸量以起蚕为最小,盛食蚕最大,催眠到眠中渐小。

蛹的呼吸量比蚕小。成虫呼吸量在交配前有增高的倾向,交配后显著下降。

蚕的呼吸受环境的影响。在适温范围内,蚕的呼吸量随温度的上升而增大; 不论在高温或低温条件下,通常多湿时均较干燥时为大;在一定温湿度和气流强度范围内,强气流较弱气流呼吸量大。

- 青年之家的形式是什么意思

- 青年之家管理人员的选拨是什么意思

- 青年之家辅导教师的来源是什么意思

- 青年亚文化是什么意思

- 青年交往心理学是什么意思

- 青年产品博览会是什么意思

- 青年人心肌梗塞是什么意思

- 青年人才学是什么意思

- 青年人报是什么意思

- 青年人格成熟是什么意思

- 青年人格病态是什么意思

- 青年人格调查表是什么意思

- 青年人生哲学是什么意思

- 青年人生观向导是什么意思

- 青年企业家竞争哲学是什么意思

- 青年会是什么意思

- 青年体育活动中的思想政治工作是什么意思

- 青年保健大全是什么意思

- 青年信箱精选本是什么意思

- 青年修养与青年教育是什么意思

- 青年修养十二讲是什么意思

- 青年修养漫谈是什么意思

- 青年修养通讯是什么意思

- 青年健美手册是什么意思

- 青年党是什么意思

- 青年党是什么意思

- 青年公寓是什么意思

- 青年共产国际是什么意思

- 青年共产国际是什么意思

- 青年共产国际是什么意思

- 青年共产国际(Young Communist International)是什么意思

- 青年共产国际与中国青年运动是什么意思

- 青年共产国际执行委员会致中国团书是什么意思

- 青年军是什么意思

- 青年军是什么意思

- 青年军人联合会是什么意思

- 青年军人联合会是什么意思

- 青年农民的特点是什么意思

- 青年创作丛书是什么意思

- 青年博览是什么意思

- 青年参考是什么意思

- 青年发明创造活动是什么意思

- 青年周刊是什么意思

- 青年周刊是什么意思

- 青年周刊是什么意思

- 青年呼声社(文联诗刊社)是什么意思

- 青年团中山县委是什么意思

- 青年团广东区代表大会是什么意思

- 青年团广东区委大会是什么意思

- 青年团海丰地委是什么意思

- 青年团的任务是什么意思

- 青年团的任务是什么意思

- 青年团的任务是什么意思

- 青年团的任务是什么意思

- 青年团的任务是什么意思

- 青年团的任务是什么意思

- 青年团的初建是什么意思

- 青年团的工作要照顾青年的特点是什么意思

- 青年团的工作要照顾青年的特点是什么意思

- 青年团顺德支部是什么意思