渗出

(同)渗透

渗出

沥

液体、气体等渗出或透出:沁(沁出)

液体、气体、光线等从空隙中渗出或透出:洩 漏(~出;~水)

液体慢慢地透过或沁出:渗

渗出水滴:津滴

汗液等渗出的样子:浸浸(水~)

(渗漏出去:渗出)

渗出exudation

系指炎症病灶内血管中的液体成分和细胞成分通过血管壁进入组织内的过程而言。渗出成分与程度和血管壁的损伤程度关系密切,较轻者可仅有少量液体渗出,较重者有大量液体渗出,甚至有大量细胞渗出。渗出是炎症的一种普遍病理表现。

渗出

炎症病灶内血管中的液体成分和细胞成分通过血管壁进入组织的现象,炎症的组织改变之一。渗出的液体称渗出液,渗出到浆膜腔称积液,在组织内渗出增多,引起局部肿胀。

渗出exudation

指血管中的液体和细胞成分通过血管壁在组织内积聚。是炎症过程的中心环节。

渗出

炎症时,血液内的液体和细胞成分从血管内逸出,称为渗出。渗出是炎症反应的一个重要环节。

液体渗出 指血液中的液体和蛋白质成分从血管内渗出到组织间隙的过程。这是局部血管壁 (主要为细静脉和毛细血管) 通透性增高的结果。血管壁通透性增高除受外源性因素(如细菌毒素)的直接影响外,内源性生物活性物质(炎症介质)也起着重要作用。后者主要有血管活性胺类(组织胺、5-羟色胺)、激肽类、补体系统(主要为C3、C5、C561等)、前列腺素和中性粒细胞的生物活性物质(阳离子蛋白质、酸性蛋白质、中性蛋白质等)。其中血管活性胺类、激肽类和前列腺素等均能引起血管壁通透性明显增高。除血管壁通透性增高因素外,微循环血管内流体静压的升高以及炎区组织崩解,大分子量的蛋白质降解为小分子量的多肽和氨基酸等引起的组织胶体渗透压增高等因素,也促使液体由血管内渗出。

液体渗出发生于细静脉和静脉端的毛细血管。电镜观察证实,渗出发生时,毛细血管内皮细胞间的间隙增宽,内皮细胞的吞饮活动增强,某些正常组织和器官(如肾小球、肠粘膜绒毛、内分泌腺等) 的毛细血管内皮细胞胞质的小孔口径增大。这些改变都足以允许血浆中各种成分(包括大分子蛋白质) 的渗出。渗出的液体称为渗出液。渗出液的成分取决于血管壁受损的程度。血管壁受损较轻时,渗出液主要由液体和分子量较小的白蛋白组成,这样的渗出称为浆液性渗出;血管壁受损较严重时,血液中分子量较大的球蛋白(分子长轴为23nm),甚至纤维蛋白原(分子长轴为70nm)亦能渗出,渗出的纤维蛋白原又在局部凝血酶的作用下形成网状的纤维素,这种渗出称为纤维素性渗出。因此渗出液的成分与局部淤血产生的漏出液不同,前者比重较高(1.018以上),蛋白质含量高(超过2.5g/dl),细胞数多(超过500个/mm3),蛋白质凝固试验阳性,常温下易发生凝固。而漏出液的比重、蛋白质含量和细胞数均低于渗出液,不易凝固,蛋白质凝固试验为阴性。

渗出导致炎性水肿。如渗出到体腔可形成积液,如腹腔积液(腹水)、胸腔积液 (胸水)。所渗出的液体可稀释毒素,其中所含的补体、抗体等物质,可作用于细菌,使之易被吞噬细胞所吞噬; 渗出的纤维蛋白所形成的网架可阻拦细菌的扩散,并有利于吞噬细胞发挥作用。

细胞渗出 指血液内的细胞成分从血管内游出到血管外。白细胞渗出后聚集于炎症病灶的现象称为炎细胞浸润。白细胞的渗出经历附壁、游出、游走等几个过程。(1) 白细胞附壁: 血液在正常小血管内流动时可分为轴流和边流两个部分。轴流居血流中央,较宽,主要由红细胞、白细胞和血小板等有形成分组成;边流居血流的外周,较窄,主要成分是血浆。在炎症开始后的几分钟内,血流变慢,轴流增宽,白细胞渐从轴流进入边流,并粘着在血管壁上,称为白细胞附壁现象。白细胞附壁的机理目前尚不清楚。有人认为因血流变慢,比重较大的红细胞容易粘集成串,而分散的白细胞被迫挤入边流并粘附于血管壁。也有人认为血管内皮细胞受损后,其表面的负电荷转为正电荷,可吸引表面带负电荷的中性粒细胞附壁。另有人认为白细胞是经炎区某种酶的作用,粘着力增强所致。大剂量肾上腺皮质激素可明显阻止白细胞附壁现象的发生。

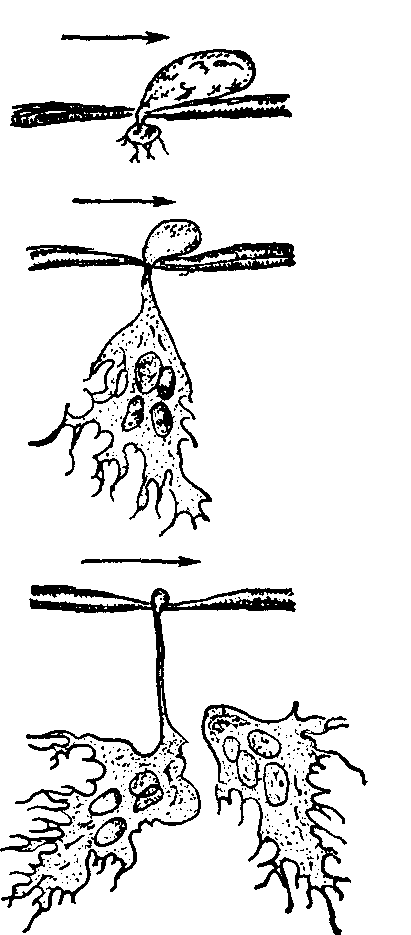

(2) 白细胞游出: 附壁的白细胞经过数分钟后便伸出伪足,借助其阿米巴样运动,穿过内皮细胞间隙和血管的基底膜而游出管外,整个过程需2~8分钟。红细胞一般无运动能力,沿着受损的血管内皮细胞和基底膜被动地渗出血管外,故它的大量外渗是炎症反应剧烈、血管受损严重的一个标志。

(3) 白细胞游走: 实验观察表明,白细胞游出血管壁后,以阿米巴样运动的方式向炎区集中,其速度为15~20μm/min。移动速度最快的是中性细胞,其次为嗜酸性粒细胞和大单核细胞,淋巴细胞最慢。因此,中性粒细胞的渗出最早。

白细胞游出箭头示血流方向

炎症细胞游出并向炎区集中的现象是一个复杂的生物学过程,其机理尚未完全阐明,可能白细胞的化学趋向性起着主要作用。凡能吸引白细胞的物质称为阳性趋化性物质,不吸引和排斥白细胞的物质称为阴性趋化性物质。某些革兰阳性细菌的产物、激活的补体(C8a、C5a、C567)和多肽等都有明显的阳性趋化性,而病毒、立克次体、霍乱孤菌、伤寒杆菌则不吸引中性粒细胞而呈阴性趋化性。中性粒细胞游走因子(来自IgG)能特异性地对中性粒细胞产生趋化作用。过敏性休克时出现的嗜酸性粒细胞趋化因子对嗜酸性粒细胞有很强的趋化作用。致敏T淋巴细胞产生的单核细胞趋化因子、中性白细胞溶酶体的阳离子蛋白质以及IgM的Fc断片能特异性地对单核细胞产生趋化作用。目前已知在化学趋化物质与中性粒细胞相互作用的起始阶段是由受体介导的,现已证实人类中性粒细胞和巨噬细胞表面有C3和IgG的Fc段受体的存在。由受体所引起的确切的生物化学过程尚不清楚,但白细胞阿米巴样运动与其细胞骨架物质(微管和微丝)有关是无疑的。白细胞骨架异常伴有化学趋化性的缺陷见于Chediak-Higashi综合征。

白细胞的游出是一个主动过程,它们能在炎症灶内活跃地发挥吞噬功能,溶解和杀灭被噬入的病原体。

渗出

exudation

- 切削具是什么意思

- 切削力是什么意思

- 切削加工是什么意思

- 切削头是什么意思

- 切削实验室是什么意思

- 切削寿命是什么意思

- 切削工作台是什么意思

- 切削工具是什么意思

- 切削工具(刀具)是什么意思

- 切削机械是什么意思

- 切削油泵是什么意思

- 切削深度是什么意思

- 切削焊接设备是什么意思

- 切削用量手册是什么意思

- 切削锉磨是什么意思

- 切削防守型选手是什么意思

- 切剝是什么意思

- 切剥是什么意思

- 切剪张力是什么意思

- 切剪形变是什么意思

- 切剪机是什么意思

- 切割是什么意思

- 切割伤是什么意思

- 切割具是什么意思

- 切割器是什么意思

- 切割爆破是什么意思

- 切割砭石是什么意思

- 切割肢体是什么意思

- 切割装置是什么意思

- 切劐是什么意思

- 切勃里科夫是什么意思

- 切勿是什么意思

- 切勿倾倒是什么意思

- 切勿坠落是什么意思

- 切勿平放是什么意思

- 切勿投掷是什么意思

- 切勿挤压是什么意思

- 切勿轻书生,上马能击贼。是什么意思

- 切博克萨雷是什么意思

- 切厉诃辱是什么意思

- 切变是什么意思

- 切变线是什么意思

- 切口是什么意思

- 切口大词典是什么意思

- 切口疝是什么意思

- 切口语是什么意思

- 切口(切开)是什么意思

- 切叶蜂属是什么意思

- 切司是什么意思

- 切叹是什么意思

- 切合是什么意思

- 切合事理是什么意思

- 切合实际是什么意思

- 切合实际,可以施行是什么意思

- 切合时宜是什么意思

- 切合的判例是什么意思

- 切合礼节是什么意思

- 切合题旨是什么意思

- 切吉古城是什么意思

- 切吉山是什么意思