剩余价值shèng yú jià zhí

由工人剩余劳动创造的完全被资本家所占有的那部分价值。1919年梁启超《欧游心影录节录》:“所谓‘剩余价值’的一大部分依然是被资本家掠夺呀!”1921年李达《马克思派社会主义》:“他对于马克思的‘唯物史观说’‘剩余价值说’‘资本集积说’‘资本主义崩坏说’‘阶级斗争说’都加了严格的批评,要大行修正运动。”

剩余价值shèng yú jià zhíприб вочная стóимость

вочная стóимость

剩余价值shengyu jiazhi

雇佣工人在生产过程中创造而被资本家无偿占有的超过劳动力价值以上的那部分价值。它体现着资本家对工人的剥削关系。

剩余价值不能在流通过程中产生。因为在流通中要遵循等价交换的原则,货币只是作为流通手段,代表一定的不变的价值量,不能产生剩余价值。即使是贱买贵卖,也不会使价值增殖,一个资本家多得的,正是另一个资本家少得的,整个资本家阶级不会得到剩余价值。剩余价值是雇佣工人在生产中创造出来的。雇佣工人的工作日由两部分组成,即必要劳动时间和剩余劳动时间。在必要劳动时间内,再生产劳动力价值,在剩余劳动时间内为资本家生产剩余价值。资本家总是要设法延长剩余劳动时间,提高剥削程度,以便取得更多的剩余价值。

资本家榨取剩余价值的方法有两种:一种是靠延长工作日来增加剩余劳动时间,榨取绝对剩余价值;另一种是靠缩短必要劳动时间,相对延长剩余劳动时间,榨取相对剩余价值。

剩余价值

在资本主义生产过程中,雇佣工人所创造的被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。榨取剩余价值是资本主义生产的根本目的,它体现了资本家剥削雇佣工人的关系。

剩余价值

由雇佣工人创造而被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。它体现了资本家对雇佣工人的剥削关系,是资本主义特有的经济范畴。剩余价值的存在,是以雇佣劳动为前提的。工人受雇于资本家,出卖劳动力,他得到的工资只相当于其劳动力的价值,即工人必要劳动所创造的价值。而其剩余劳动所创造的剩余价值则被资本家无偿占有。剩余价值转化为利润,首先为产业资本家所占有,“随后以地租、商业利润、资本利息、捐税等等形式在各类资本家及其奴仆之间进行分配”(《马克思恩格斯全集》,第18卷,第249页)。马克思揭露了资本主义国家的捐税是通过财政参与剩余价值再分配的剥削实质。榨取剩余价值是资本主义生产的唯一目的。剩余价值学说是科学上的一项伟大发现,是马克思经济理论的基石。它揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密,阐明了资本主义产生、发展和灭亡的规律。

剩余价值Surplus Value

雇佣工人剩余劳动所创造并被资本家无偿占有的价值。榨取剩余价值是资本主义生产的目的。在资本主义制度下,劳动力成为一种特殊商品,资本家购买劳动力后,使之同生产资料结合起来进行生产。工人在生产过程中,不仅能再生产出劳动力价值,并且能创造出超过劳动力价值的那部分剩余价值。剩余价值是资本主义社会剥削阶级集团剥削收入的总源泉,并在各剥削阶级集团间瓜分,表现为利润、地租、利息等形式。

剩余价值

工人在生产过程中新创造的价值超过其劳动力价值的部分。马克思主义政治经济学中的一个核心概念。在资本主义社会中,剩余价值被资本家无偿占有,体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。按照剩余价值的生产方法,可分为绝对剩余价值和相对剩余价值。绝对剩余价值是指通过延长工作时间从而延长剩余劳动时间而生产的剩余价值;相对剩余价值是指压缩必要劳动时间、相应延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。在早期资本主义社会,资本家以获取绝对剩余价值为主,后来变为以获取相对剩余价值为主。剩余价值率是剩余价值与购买劳动力的可变资本的比率,它反映资本家对雇佣工人的剥削程度。

剩余价值

雇佣工人创造的被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那一部分价值。是剩余劳动的产物。体现着资本家对雇佣工人的剥削关系,是资本主义特有的经济范畴,通常以m表示。在资本主义生产过程中,工人不仅能生产出劳动力价值,并且能创造出比自身价值更大的价值,即剩余价值。因此在资本主义制度下,工人的工作日就分为两部分: 必要劳动时间和剩余劳动时间。必要劳动时间,是形成劳动力价值的时间,在这部分时间内耗费的劳动称为必要劳动;剩余劳动时间是创造剩余价值的时间,在这部分时间内耗费的劳动称为剩余劳动。必要劳动和剩余劳动的比率(剩余劳动/必要劳动),真实地反映出资本家对工人的剥削程度。资本家为提高对工人的剥削程度,榨取更多的剩余价值,采用两种基本方法: 一种是在必要劳动时间不变的条件下,延长工作日增加剩余劳动时间,用这种方法生产的剩余价值,叫绝对剩余价值。一种是在工作日长度不变的条件下,提高劳动生产率缩短必要劳动时间,相应地延长剩余劳动时间,用这种方法生产的剩余价值,叫相对剩余价值。剩余价值是资产阶级剥削集团收入的总源泉,利润、利息、地租都是剩余价值的转化形式。榨取剩余价值是资本主义生产决定性的动机和目的,也是这个生产方式的绝对规律。它支配着资本主义生产方式的一切主要方面和主要过程,决定着资本主义的发展和灭亡。资本家对剩余价值的贪欲,迫使他们不断地进行资本积累,不断加强对工人的剥削,导致无产阶级贫困化;导致资本主义基本矛盾——生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾日益尖锐化。

剩余价值学说,是马克思经济理论的基石,它揭开了资本家剥削工人的秘密,揭示了资本主义制度必然灭亡的规律,为无产阶级的彻底解放提供了强大的思想武器。

剩余价值Residual Value

投资中心实现的利润扣除所占资金应计利息后的余额,也叫剩余收益或剩余利润。剩余收益是一个绝对数指标,其计算公式为:

剩余收益=营业利润-投资额×资金成本

使用剩余收益指标对投资中心进行考核,可以弥补投资报酬率指标的不足,促使投资中心既考虑本中心的利益,同时也兼顾企业的整体利益,协调投资中心的目标和企业经营总目标使其一致,在使用剩余收益指标时,可以对不同部门或者不同资产规定不同的资金成本,从而使该指标更加灵活。

剩余收益指标的不足之处:(1)由于剩余收益是个绝对数指标,所以不便于不同规模部门之间的比较。企业可以事先建立与每个部门资产结构相适应的剩余收益预算,然后通过实际与预算的对比来评价部门业绩。(2)投资中心负责人可以通过改变若干收入和成本的时间来影响剩余收益额。

剩余价值Surplus Value

剩余价值作为对经济剩余的一般性分析是由马克思首先开始系统研究的。马克思曾在不止一个地方对剩余价值下过定义: “剩余价值就是产品价值超过消耗掉的产品形成要素即生产资料和劳动力的价值而形成的余额。” (马克思,1972,P. 235) “把剩余价值看作只是剩余劳动时间的凝结,只是物化的剩余劳动,这对于认识剩余价值也具有决定性的意义。” (马克思,1972,P. 244) “剩余价值或利润,恰恰就是商品价值超过商品成本价格的余额,或者说,就是商品包含的劳动总额超过它包含的有酬劳动的余额。” (马克思,1974,P. 50~51) 马克思还根据剩余价值生产方法的不同,将剩余价值划分为绝对剩余价值与相对剩余价值。“我把通过延长工作日而生产的剩余价值叫做绝对剩余价值; 相反,我把通过缩短必要劳动时间,相应地改变工作日的两个组成部分的量的比例而生产的剩余价值,叫做相对剩余价值。” (马克思,1972,P. 350)

如果用m表示剩余价值,用C表示生产资料 (不变资本) 的价值,用V表示劳动力(可变资本) 的价值,那么与剩余价值相关的几个概念就可以得到明确表示。用剩余价值比可变资本就得到了剩余价值率 (或剥削率),表示为m/v,它是“劳动力受资本剥削程度或工人受资本家剥削的程度的准确表现。” (马克思,1972,P. 244) 资本有机构成表示为c/v。马克思认为资本有机构成就是由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成。资本价值构成就是从价值方面来考察的不变资本与可变资本的比率,而资本技术构成则是从物质方面来考察的生产资料和劳动力的数量之比 (1972,P. 672)。如果把剩余价值看作是全部预付资本的产物,剩余价值便取得了利润这个转化形式,利润率就可表示为利润与全部预付资本的比率。即: r=m (c+v)。利润率r在这里是从价值形态来定义的,所以r这里可称为价值利润率。如果不同部门的资本有机构成 (c/v) 各不相同,另一方面又承认剥削率 (m/v) 在各部门都大致一样的情况下,等量的资本投入到不同部门一般是得不到等量利润,然而在资本主义经济中,竞争必然使各部门得到一个大体一致的利润率。这样,利润必然要进一步转化为平均利润,即按照一般利润率得到的利润。一般利润率就是全社会剩余价值总额与全社会资本总额的比率。在这种情况下,商品的价值也转化为成本价格加平均利润即生产价格 (马克思,1974,P. 176)。

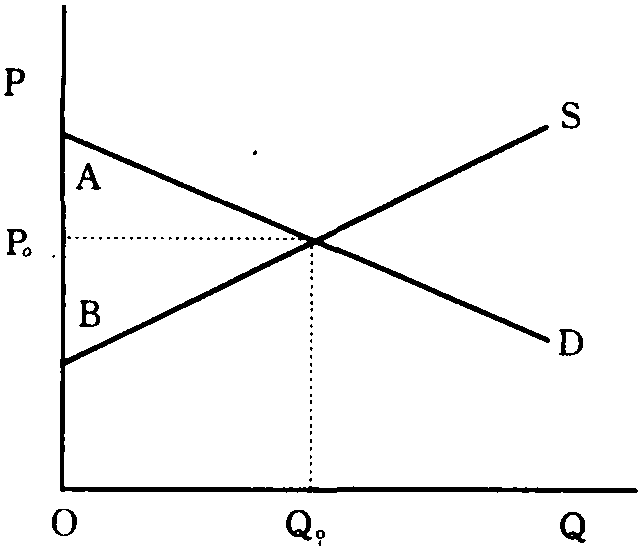

马克思的剩余价值理论是对古典剩余分析法成就的继承与发展。古典学派一向将剩余看作是财富的实体。法国重农学派提出了 “纯产品”说。“纯产品” 是指农业中生产出来的产品减去补偿生产过程中耗费的生产资料即种子、农具等的费用和农业领域内工人和资本家的生活资料费用外剩余的农产品。重农学派的剩余学说有两个特点: (1) 剩余产品从而财富只能在农业中创造,而工业中却不创造; (2)剩余农产品也就是地租是剩余价值的惟一的和一般的形式。亚当·斯密 (Smith) 首先冲破了重农学派关于只有农业才是生产性的限制而建立起了自己的剩余理论。亚当·斯密用 “纯收入” 的概念来表示剩余,“纯收入” 就是从总收入中扣除社会固定的和流动的资本费用后的余额,这样在斯密的剩余中包括了工资、利润和地租。(斯密,1972,P. 262) 斯密的剩余理论不同于重农学派的地方在于: (1) 斯密的剩余包括了工业部门的产品; (2) 斯密将工资和利润与地租一起看作剩余价值的组成部分。大卫·李嘉图 (Ricardo) 的剩余概念可以从“总收入” 与 “纯收入” 的区分中得到说明。李嘉图说的 “总收入” 是指工资加利润加地租,而“纯收入”则是不包括工资在内的部分(李嘉图,1976,P. 297) 李嘉图的剩余理论有和斯密一致的一面,即认为不论工业还是农业都能产生剩余,而共同区别于重农学派; 李嘉图也有和斯密不一致的地方,即李嘉图的“纯收入” (即剩余) 里面,不含有工资而只包括利润和地租部分,李嘉图将工资排除在剩余之外这一点和重农学派不谋而合,并最终为马克思所继承。当经济理论由古典经济学转向新古典经济学的时候,古典的剩余概念和剩余分析法不见了,取而代之的是均衡概念和边际分析与心理分析。在这种分析中,社会财富是由各种要素的所有者通力合作而生产出来的,工资、利润和地租等都分别在各自的要素市场上决定,其份额取决于各自的均衡价格,均衡价格则由需求和供给决定,需求被解释为边际生产力或边际支付意愿,供给被解释为负效用与等待心理因素。按照新古典经济学的这种解释,价格机制产生了另一种和古典剩余不同的剩余概念,它是一种心理上的剩余。这一剩余是由马歇尔 (Marshall) 首先加以说明的(1965)。新古典心理剩余可由下图说明:

图中A即马歇尔所说的消费者剩余,它表示消费者愿意付出的价格与实际支付的价格之间的差额; B表示生产者剩余,它表示生产者实际得到的价格与他愿意得到的价格之差额。因此,在新古典经济学那里,剩余只是一种心理感觉,而实际经济剩余是不存在的,这样也就不存在围绕剩余而产生的阶级对抗,新古典经济学把资本主义经济社会描绘成一个和谐的理想社会。

当新古典经济学被写进主流经济学而被人津津乐道,古典经济学几乎被人遗忘的时候,另一部分经济学家,主要是新剑桥学派,则致力于复兴古典传统。特别是皮尔·斯拉法(Sraffa) 1960年 《用商品生产商品》 一书的问世,在理论界产生了很大影响,从此,对经济剩余的讨论在经济学文献中又渐渐多了起来。斯拉法综合运用了一般均衡和投入——产出的分析方法,建立了一个一般的剩余生产的方程。在斯拉法的剩余生产方程中,r代表利润率,L代表劳动。每一个劳动单位的工资为W,又设A、B…K代表各个不同的商品数量,a、b…k代表各种不同的商品及其生产部门,P为价格。则有如下一般的剩余生产方程:

在这个联立方程中,前k个方程表示了k种商品的投入与产出的技术关系。第k+1个方程表示 “合成商品” 价值,即把“合成商品”形成的剩余总额作为各种商品的价格标准,并令其等于1。现在,在这个方程体系中有k+1个独立方程,然而变量却有k+2个 (k种商品价格,r和w),因此,要想确定这个联立方程的解,r和w中就需要有一个是外生变量,一般地,w被认为是外生给定的,在此前提下,k种商品的相对价格和利润率r就同时被决定了。

按照斯拉法的剩余分析法,只要实际工资和生产的物质技术条件已知,它们就足以决定价格和利润率,而丝毫不用求助于需求方面,这就给新古典的建立在边际主义基础上的价格和分配理论以致命的一击。新古典理论中收入分配决定于价格决定,当要素市场上价格一旦决定,分配也就随之决定。但在斯拉法的模型中,一定的收入分配反而是价格决定的前提,而分配特别是工资又是由外生因素决定的,它要受社会历史因素制约,并且与历史形成的财产占有制度有关,也与劳工市场的历史条件有关。另外应当指出,在斯拉法的模型中,剩余相当于总产量减去生产资料后的余额,这个剩余被分割为工资和利润两部分,如此来看,斯拉法的剩余概念和斯密是比较一致的。也正因为如此,有人认为斯拉法的剩余概念和马克思不能相容的是,它否定了资本主义剥削的存在,因为它认为工人也参与了剩余的分享(Lichtenstein,1983)。

剩余价值

雇佣工人所创造而被资本家无偿占有的劳动力价值以上的价值。在资本主义生产过程中,雇佣工人的工作日分为必要劳动时间和剩余劳动时间两部分。在必要劳动时间内,创造出相当于劳动力价值的价值,在剩余劳动时间内,创造出剩余价值。剩余价值被资本家无偿占有,体现着资本家对雇佣工人的剥削关系。榨取剩余价值是资本主义生产的根本目的。剩余价值量的大小取决于两个因素: 雇佣工人的人数和对每个工人的剥削程度 (即剩余价值率)。在劳动力价值不变的情况下,决定剩余价值量的规律是: (1) 剩余价值量等于可变资本量乘剩余价值率。(2) 平均工作日 (它天然小于24小时) 的绝对界限,是受剥削的工人人数的减少可以由劳动力受剥削的程度的提高来补偿的绝对界限。(3) 在剩余价值率和劳动力价值已定的情况下,所生产的剩余价值量同预付的可变资本量成正比。剩余价值的生产主要采用两种方法: (1) 绝对剩余价值生产: 通过延长劳动日或提高劳动强度来增加剩余劳动时间,从而生产更多的剩余价值。(2) 相对剩余价值生产;通过提高劳动生产率,降低生活资料价值从而降低劳动力的价值,缩短必要劳动时间,相应延长剩余劳动时间,以生产更多的剩余价值。这两种方法往往同时交叉并用。一般说来,在资本主义初期,由于生产技术水平低下,往往以绝对剩余价值生产方法为主。机器大工业出现以后,特别是第二次世界大战以后,在科学技术迅速发展的情况下,则以相对剩余价值生产的方法为主。剩余价值是资本主义社会剥削阶级的总收入,它要在各资本家集团以及大土地所有者之间进行分配,从而转化为产业利润、商业利润、借贷利息以及资本主义地租等具体形态。雇佣工人不仅受本企业资本家的剥削,而且受整个资产阶级的共同剥削。剩余价值是一个历史范畴,它只与人类社会发展过程中出现的资本关系和雇佣劳动制度相联系。只有消灭资本主义和雇佣劳动制度,剩余价值才随之消失。马克思对剩余价值进行了最详细、最深刻、最科学的论述,他创立的剩余价值学说,是无产阶级政治经济学的理论基石。

剩余价值

surplus value

剩余价值

surplus value

剩余价值

surplus value (被资本家无偿占有的、雇用工人的剩余劳动创造的价值)

创造~produce surplus value/剥削~exploit surplus value/~规律law of surplus value

- b股发行审批制度是什么意思

- b股发行审批机关是什么意思

- b股发行成功是什么意思

- b股发行成本是什么意思

- b股发行方式是什么意思

- b股发行申请是什么意思

- b股发行申请人是什么意思

- b股发行结束是什么意思

- b股发行计价货币是什么意思

- b股发行认购人是什么意思

- b股发行财务审计报告书是什么意思

- b股审批程序是什么意思

- b股市场是什么意思

- b股承购包销是什么意思

- b股承销主干事是什么意思

- b股承销商是什么意思

- b股承销团是什么意思

- b股承销报告书是什么意思

- b股承销程序是什么意思

- b股承销费是什么意思

- b股招股说明书特点是什么意思

- b股每股面值是什么意思

- b股法律意见书是什么意思

- b股缴款货币是什么意思

- b股资产评估报告书特点是什么意思

- b股送审文件是什么意思

- b股是什么意思

- b.肯尼亚是什么意思

- b.腌制蔬菜类是什么意思

- b.自行车零部件是什么意思

- b.船舶性能是什么意思

- b 色彩是什么意思

- b 苹果精神是什么意思

- b.虾类是什么意思

- b.蛋品类是什么意思

- b.补写卫生委员的一席话是什么意思

- b 被遗忘的角落是什么意思

- b角是什么意思

- b.设计是什么意思

- b.课内与课外是什么意思

- b调降半音单簧管是什么意思

- b.走廊与阳台是什么意思

- b 起点(之二)是什么意思

- b超是什么意思

- b超仪观卵子是什么意思

- b超应合理使用是什么意思

- b超是什么意思

- b.车床零部件是什么意思

- b.轴承是什么意思

- b.轴颈是什么意思

- b.辅币是什么意思

- b 追求生活是什么意思

- b 酷是什么意思

- b.铁路线是什么意思

- b.铜管乐器是什么意思

- b.铣床是什么意思

- b键是什么意思

- b.镇江是什么意思

- b.阀门是什么意思

- b.非洲是什么意思