评剧píngjù

地方戏曲剧种,流行于华北、东北等地。

评剧;凭据

◉ 评剧pínɡjù 名 流行于华北、东北等地的一种地方戏曲剧种;最早产生于何北滦县一带,吸收了河北梆子、京剧等艺术成就。早期叫“蹦蹦儿戏”,也叫“落(lào)子”。〈例〉~团/ 演~/ 她是著名的~演员。

◉ 凭据pínɡjù 名 作为凭证的事物。〈例〉实物~/ 没有~不要乱下结论/ 购物要索要发票做~。〈近〉凭证/ 证据。

评剧

清末在河北说唱艺术莲花落的基础上吸收借鉴一些大戏的艺术手段发展形成的戏曲剧种。早期也叫蹦蹦戏。流行于河北、北京、天津及东北地区。

其腔调开始只有男女声落子,后来吸收、借鉴梆子、京戏的艺术手段,逐渐形成自己的板腔式结构体制。板式有尖板、搭板、大安板、小安板、倒板、流水板等。脚色行当也由男女二脚发展为生、旦、丑的三小戏,又受梆子与京剧影响,形成了青衣、老旦、花旦、小生、老生、小丑等行当。剧目以反映现实生活的现代戏为主,影响较大的有《刘巧儿》、《小女婿》、《祥林嫂》、《小二黑结婚》、《艺海深仇》、《杨三姐告状》、《野火春风斗古城》及整理的剧目 《花为媒》、《秦香莲》等。

评剧

于清末形成,其基础为河北一带流行的曲艺莲花落,先后吸收河北梆子、京剧和皮影的剧目、音乐和表演方法,经过对口莲花落、唐山落子、奉天落子等阶段发展而成。最初在农村流动演出。1912年以成兆才、月明珠为首,在唐山组织“警世戏社”,受到当时煤矿工人的欢迎,称为“唐山落子”。伴奏乐器以板胡为主。脚色行当最初仅分男、女角,后来逐渐发展,形成生、旦、丑“三小戏”,随后,又学习吸收了京剧和梆子的角色体制,有了小生、老生、青衣、花旦、老旦、小丑等各类角色。它的表演程式也多从京剧和梆子吸收借鉴而来,但有许多比较接近生活的成分。因此既易表现历史题材,又易反映现代生活。语言通俗易懂,富有表现力。在不同发展时期留下了一批具有代表性的剧目。如《马寡妇开店》、《杜十娘》、《花为媒》等。解放后,创作改编了一大批剧目,如《刘巧儿》、《秦香莲》等,在思想内容和艺术成就方面,都达到了较高水平,产生的社会影响很大。

评剧

戏曲剧种。原名“平腔梆子”,简称“平戏”,1935年后改名“评剧”,前身为河北滦县、乐亭一带民间流行的对口“莲花落”。1909年,“莲花落”班社进入唐山,吸收东北“蹦蹦”(即“二人转”)的音乐、剧目、表演迅速得到发展,形成为“唐山落子”,即“蹦蹦戏”。之后又进一步吸收河北梆子的全套乐器,于1910年在唐山形成为评剧。其唱腔通俗流畅,男女腔都以“莲花落”唱腔为基础,吸收、借鉴了京剧、梆子戏的唱法,基本板有[尖板]、[搭调]、[大安板]、[小安板]、[垛板]、[流水]等。伴奏分文武场,文场以胡胡为主,武 场打击乐与京剧相同。评剧有传统与现代戏剧目数百个,其中《花为媒》、《秦香莲》、《刘巧儿》、《杨三姐告状》较有影响。流行于华北、东北等地。

评剧

评剧产生于河北省东部的滦县、迁安、玉田、三河及宝坻一带农村,1910年左右形成于唐山。习称“蹦蹦戏”或“落子戏”,又名“平腔梆子戏”,简称“平戏”。1935年蹦蹦戏在上海演出时,正式使用评剧名称。1930年前后,芙蓉花、白玉霜及喜彩莲等先后将评剧带到北平,使评剧成为北平人喜爱的戏曲剧种。早期评剧只有男、女角之分,后逐渐发展为生、旦、丑的“三小戏”。以后又受梆子和京剧的影响,增添行当,有了青衣、花旦、老旦、小生、老生、小丑之分,其表演艺术吸收了梆子、京剧的身段、程式及唱腔,形成自己的板式变化结构体制,分为尖板、搭调、大安板(慢板)与小安板、三锤、倒板、垛板、流水板,并有反调。伴奏以胡胡(板胡)为主,打击乐器和京剧基本相同。1955年中国评剧院(现北京评剧院)成立,促进了评剧艺术变革。主要是表现题材范围的扩大和评剧男演员的崛起。剧院的代表剧目,现代戏有《金沙江畔》、《向阳商店》等。传统剧目有《杨三姐告状》、《秦香莲》、《花为媒》等。其中《秦香莲》、《花为媒》、《杨三姐告状》已摄制成影片。著名的女演员有小白玉霜、新凤霞、喜彩莲、李忆兰、花月仙、赵丽蓉等,著名的男演员有魏荣元、马泰、席宝昆、张德福、赵连喜、陈少肪等。

评剧

评剧起源于冀东,流布在东北、华北各省。在冀东民间演唱艺术——莲花落的基础上,吸收了辽宁西部“二人转”的“拉场”形式和“平调”的唱法,将莲花落“单口”、“对口”形式,变成了分场彩唱的“拆出”形式,取名“平腔”;1909年孟夏庆春班到唐山演出,成兆才与任善庆、余钰波、张化文、月明珠等,在梆子、京剧鼓师的帮助下,吸收了梆子、京剧、皮影的鼓经、唱腔,及戏曲、秧歌等表演程式与动作,又将“拆出”变成了较为全面的戏曲形式,从而诞生了有自己的艺术特点的崭新剧种——“平腔梆子”。它以通俗易懂的语言、音乐、艺术风格和浓郁的冀东乡土生活气息,受到了下层观众的欢迎。此后,又经过“唐山落子”与“奉天落子”两个发展、补充阶段,于1924年定名为评剧,并在天津、北京、上海等大中城市与北方的乡镇山村产生了广泛的影响。

评剧演出过的剧目有500余出,它的传统剧目也有200出左右,如《杜十娘》、《开店》、《花为媒》、《占花魁》、《劝爱保》、《安安送米》等。这些剧目多为成兆才所作。起初,评剧以“三小”行当的剧目为主,多表现低层群众的生活愿望。辛亥革命与“五四”运动前后,因受民主革命思想与新文化思潮的影响,又产生了许多表现当代生活与同时代人的现代戏,如《杨三姐告状》、《爱国娇》、《枪毙驼龙》、《安重根刺杀伊藤博文》、《冤怨缘》等。评剧音乐为板腔体,属于梆子系统。其板式有慢板、二六、快板、散板四类,其伴奏乐器,除主奏的梆子板胡外,还有二胡、中胡、低胡、三弦、琵琶、竹笛、笙等。其唱腔朴素、生动、健康、细腻,并富有浓厚的生活气息与强烈的表现力。

032 评剧

戏曲剧种。流行于河北、东北、内蒙和北京、天津地区。1910年形成于唐山。旧称“蹦蹦戏”或“落子戏”,又叫 “平腔梆子戏”,简称“平戏”。1935年于上海正式使用“评剧”名称,遂沿用不改。直接来源是河北东部农村流行的“对口莲花落”,主角是一男丑和一女丑,主要伴奏乐器是用绳子连住的七块竹板。后与来自东北的蹦蹦相结合,仍保持说唱形式。1912年成兆才等人于唐山成立“警世剧社”,改叙言体为代言体,由演员扮演剧中人;吸收民间音乐、创造行当使用的唱腔;采用全套河北梆子乐器伴奏,并编写了《杨三姐告状》等剧本。1923年传入东北,称“奉天落子”。1930年传入北平,虽受京剧影响,仍保持自由活泼、生活气息浓郁、语言通俗易懂等特点。音乐为板式结构,分慢板、二六、楼上楼、散板等。伴奏以板胡为主,打击乐基本同于京剧。中华人民共和国成立后迎来繁荣发展的新时期,出现一大批优秀演员和剧目。

评剧

戏曲剧种。原为河北滦县一带的“对口莲花落”,清末时吸收京剧、河北梆子及皮影、大鼓等音乐和表演艺术而逐步形成为北方流行的剧种。最初曾称“平腔梆子”、“蹦蹦”,在农村流动演出。后在唐山盛行,称为“唐山落子”。1923年前后,流行于东北各地,称为“奉天落子”。“九·一八”事变日本侵入东北后,大批演员转入天津、北京,接受京剧、话剧影响,出现了白玉霜等著名演员,先后至上海、南京演出,影响扩大至江南。解放后,涌现出小白玉霜、新凤霞、韩少云等一批优秀演员,在整理传统剧目和表现现代生活方面,取得了显著成绩,代表剧目《秦香莲》、《刘巧儿》、《花为媒》、《小女婿》等,深受欢迎。评剧音乐曲调流畅自然,属板腔体,有慢板、二六、楼上楼、散板等不同板式,伴奏乐器以板胡为主。语言通俗易懂,唱腔婉转甜润,富于表现力。

评剧

旧称“蹦蹦戏”、“落子”。戏曲剧种。1910年左右形成于唐山。流行于华北、东北地区。基础为河北东部一带流行的民间说唱“莲花落”和民间歌舞“蹦蹦”,先后吸收河北梆子、京剧等的剧目、音乐和表演艺术等发展而成。表演活泼自由,生活气息浓郁。伴奏乐器以板胡为主。曲调流畅,属极腔体,分尖板、大安板(慢板)、三锤、倒板等不同板式。

评剧

戏曲剧种之一。习称“蹦蹦戏”、“落子戏”、“平腔梆子戏”。产生于河北省滦县、迁安、玉田,今三河市、天津宝坻一带农村。约于1910年形成于唐山。1935年在上海演出时,正式定名“评剧”。流行于北京、天津、内蒙古自治区和华北、东北各省。评剧是在民间说唱“莲花落”(冀东)和民间歌舞“蹦蹦”(东北)的基础上,于清末吸收京剧、河北梆子以及皮影、大鼓等音乐和表演艺术而形成。由于使用全套河北梆子乐器伴奏,故早期曾称“平腔梆子戏”或“蹦蹦”。主要演员有金菊花、成兆木、孙凤鸣、孙凤岗等。以唱为主,很少说白,最初在农村流动演出。1912年以成兆才、月明珠等,在唐山组织“警世戏社”,受到当地煤矿工人的欢迎,称为“唐山落子”。当时演出剧目有《马寡妇开店》、《王少安赶船》、《花为媒》、《桃花庵》、《杨三姐告状》等,大多是评剧创始人成兆才所编写。1919年编写的《杨三姐告状》最为成功,为评剧的代表剧目之一。1923年前后,活动于东北各地,出现了花莲舫、李金顺、喜彩春、喜彩莲、筱桂花等一批女演员,由于李金顺以辽宁为演出中心,故在评剧史上被称为“奉天落子”时期。“九一八”事变后,大批演员流入天津、北京。在艺术上接受了京剧、话剧的影响,编演了许多新戏。当时的著名演员有白玉霜、喜彩莲、刘翠霞、爱莲君,各自形成自己的风格流派,人称评剧的“四大名旦”。1934年至1935年,白玉霜、喜彩莲、爱莲君等曾先后到上海等地演出,把评剧的影响进一步扩大到江南一带。评剧的音乐曲调流畅自然,属板腔体,分尖板、搭调、三锤、倒板、垛板、流水板、慢板、二六、散板和反调等不同板式。伴奏乐器以板胡为主,打击乐器和京剧基本相同。角色行当受京剧梆子的影响,可分青衣、花旦、老旦、小生、老生、小丑等。语言通俗易懂,富于表现力。中华人民共和国成立后,评剧在整理传统剧目和表现现代生活方面,均有显著成绩。新编剧目有《祥林嫂》、《秦香莲》、《刘巧儿》、《小女婿》、《艺海深仇》、《小二黑结婚》,适于男演员主演的《夺印》、《钟离剑》、《孙庞斗智》、《金沙江畔》等。

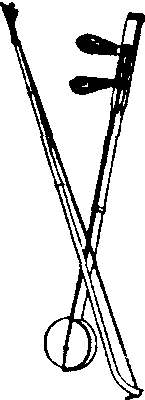

板胡

评剧

又名“落子”,“蹦蹦戏”,“平腔梆子戏”。戏曲剧种。系河北滦县、乐亭一带的“对口莲花落”,于清末吸收京剧、河北梆子以及皮影、大鼓的音乐和表演艺术而形成。流行于河北、天津、北京、东北、华北及山东等地。代表性剧目有《花为媒》、《杨三姐告状》、《王少安赶船》等。音乐属板腔体,有慢板、二六、楼上楼、散板等。五十年代初期演出的《小女婿》、《刘巧儿》、《秦香莲》等,影响较大。过去,评剧在山东相当流行,济南、青岛都有专业剧团,并经常邀请著名评剧演员定期演出。近年来,主要流行在聊城、德州地区,除聊城地区评剧团外,陵县、武城、沂源等地曾有专业剧团。

评剧

流行于北京、天津、内蒙古自治区和华北、东北各省的一种戏曲剧种。于清末形成。其基础为河北一带流行的曲艺莲花落,先后吸收河北梆子、京剧和皮影的剧目、音乐和表演方法,经过对口莲花落、唐山落子、奉天落子等阶段发展而成。最初在农村流动演出。1912年以成兆才、月明珠为首,在唐山组织“警世戏社”,受到当时煤矿工人的欢迎,称为“唐山落子”。1923年前后,活动中心转移到东北各地,出现了花莲舫、李金顺等一批女演员,在评剧史上称为“奉天落子”时期。1935年在上海演出时,正式定名为评剧。评剧的音乐曲调流畅自然,属板腔体,分慢板、二六、楼上楼、散板等不同板式。伴奏乐器以板胡为主。脚色行当最初仅分男、女角,后来逐渐发展,形成生、旦、丑“三小戏”,随后,又学习吸收了京剧和梆子的角色体制,有了小生、老生、青衣、花旦、老旦、小丑等各类角色。它的表演程式也多从京剧和梆子吸收借鉴而来,但有许多比较接近生活的成分。因此既易表现历史题材,又易反映现代生活。语言通俗易懂,富有表现力。在不同发展时期留下了一批具有代表性的剧目,如《马寡妇开店》、《杜十娘》、《花为媒》等。解放后,创作改编了一大批剧目,如《刘巧儿》、《秦香莲》等,在思想内容和艺术成就方面,都达到了较高水平,产生的社会影响很大。

评剧ping ju

【戏剧】a local opera of north and northeast China

评剧

pingju—local opera popular in north and northeast China

- 全面战争是什么意思

- 全面战略是什么意思

- 全面批判是什么意思

- 全面技术是什么意思

- 全面投资一大推进理论是什么意思

- 全面抗战是什么意思

- 全面抗战的认识是什么意思

- 全面抗战路线是什么意思

- 全面抚育法是什么意思

- 全面报复是什么意思

- 全面指挥是什么意思

- 全面掌握是什么意思

- 全面掌管是什么意思

- 全面控制原则是什么意思

- 全面推行国际收支统计申报制度是什么意思

- 全面描写是什么意思

- 全面描写词典是什么意思

- 全面提高人口质量是什么意思

- 全面提高政治干部素质和政治机关工作水平是什么意思

- 全面收益是什么意思

- 全面改革是什么意思

- 全面攻击是什么意思

- 全面教学是什么意思

- 全面教育是什么意思

- 全面普查是什么意思

- 全面最高限价条例是什么意思

- 全面核战略是什么意思

- 全面核算是什么意思

- 全面检修是什么意思

- 全面检查是什么意思

- 全面治理是什么意思

- 全面注册是什么意思

- 全面浇水是什么意思

- 全面浮动是什么意思

- 全面深化改革是什么意思

- 全面 片面是什么意思

- 全面的意识形态是什么意思

- 全面看法是什么意思

- 全面真实是什么意思

- 全面禁止和彻底销毁核武器是什么意思

- 全面禁止核武器是什么意思

- 全面禁止核武器条约组织筹备委员会是什么意思

- 全面禁止核试验条约是什么意思

- 全面禁止核试验谈判是什么意思

- 全面禁运是什么意思

- 全面稽核是什么意思

- 全面空中优势是什么意思

- 全面竞争是什么意思

- 全面答辩是什么意思

- 全面筹画是什么意思

- 全面管理是什么意思

- 全面管理原则是什么意思

- 全面纳税义务是什么意思

- 全面经济核算是什么意思

- 全面经济核算制是什么意思

- 全面统计是什么意思

- 全面考核,择优录用是什么意思

- 全面耕作是什么意思

- 全面落实科学发展观研究报告是什么意思

- 全面薪酬战略是什么意思