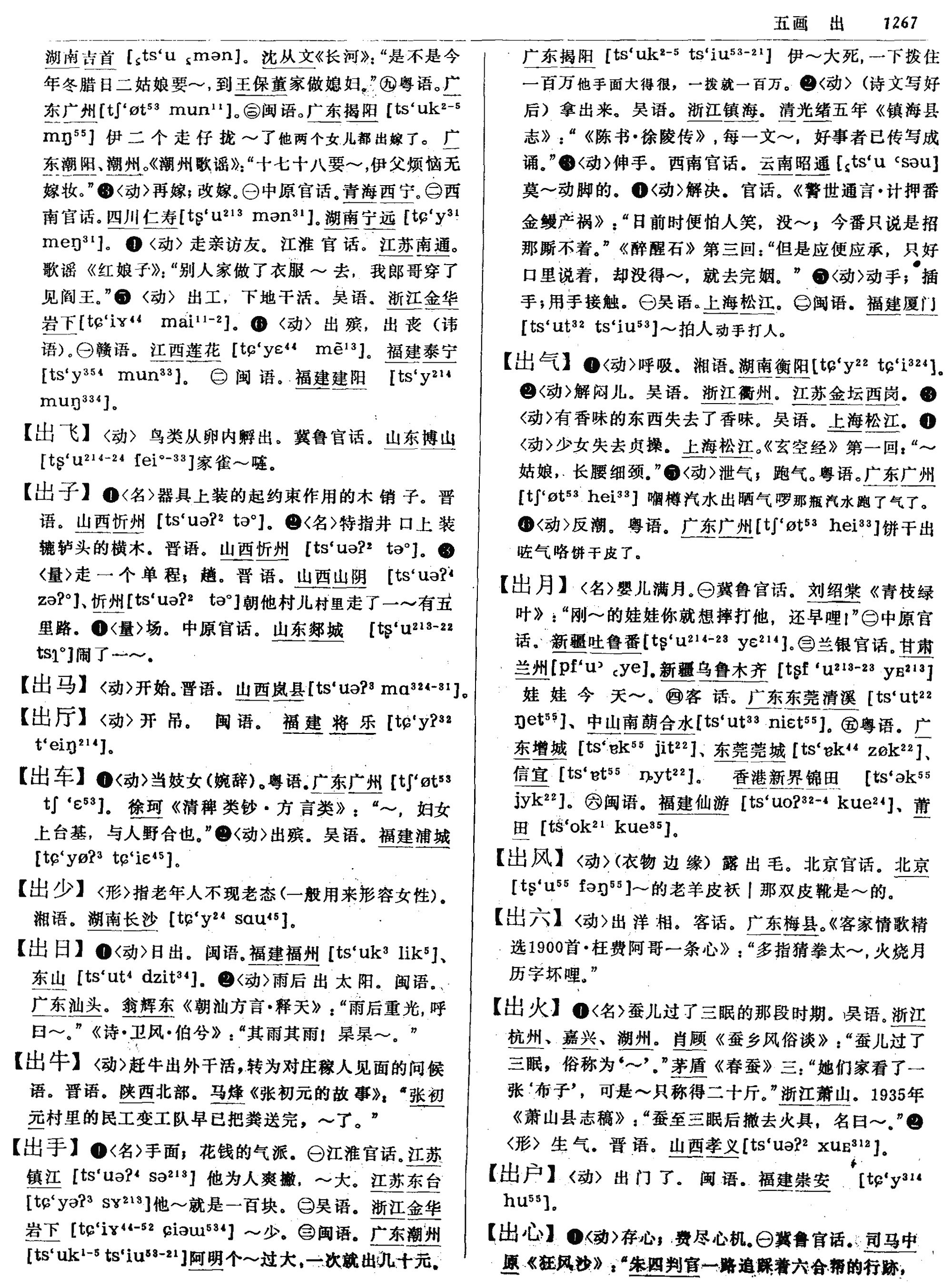

出车

《诗经·小雅》篇名。《毛诗序》云:“《出车》,劳还率(帅)也。”将其与《采薇》编为同时代诗。三家《诗》则认为作于周宣王时。今、古文学于其写作年代颇有争论,迄无定论,一般倾向于三家《诗》说。 全诗六章,每章八句,是一位跟随南仲出征𤞤狁的战士凯旋归来所赋之诗,旨在歌颂南仲讨伐𤞤狁的功绩。此诗被编为乐歌后,可能用于君王慰劳将帅胜利归来的场合,故《毛诗序》释为“劳还率(帅)”。作者前两章设想为南仲口吻,末两章又设想为南仲之妻口吻,语气屡变。不少诗句与《国风》及《小雅》他篇诗句相仿,套用的痕迹明显。

出车

我出我车,

于彼牧矣。

自天子所,

谓我来矣。

召彼仆夫,

谓之载矣。

王事多难,

维其棘矣。

我出我车,

于彼郊矣。

设此旐矣;

建彼旄矣。

彼𣄊旐斯,

胡不旆旆?

忧心悄悄,

仆夫况瘁。

王命南仲,

往城于方。

出车彭彭;

旂旐央央。

天子命我,

城彼朔方。

赫赫南仲,

𤞤狁于襄。

昔我往矣,

黍、稷方华;

今我来思,

雨雪载涂。

王事多难,

不遑启居。

岂不怀归?

畏此简书。

喓喓草虫,

趯趯阜螽。

未见君子,

忧心忡忡。

既见君子,

我心则降。

赫赫南仲,

薄伐西戎。

春日迟迟,

卉木萋萋。

仓庚喈喈,

采蘩祁祁。

执讯获丑,

薄言还归。

赫赫南仲,𤞤狁于夷。

我要乘上我的战车,出发到城郊的旷野去。从周天子那里传下来命令,派我带兵出征。召来为我驾车的仆从,让他备好出征的车马。国家正处于多灾多难之秋,𤞤狁侵犯边境,军情万分紧急。

我乘上我的战车,来到城外郊野,竖起龟蛇大旗,旄尾大旗。那朱雀旗、玄武旗,怎能不迎风招展呢?我心忧戚惶恐,为我驾车的仆从仿佛也显得憔悴了。

周王命令我南仲,到方地去筑城防守。车马众多,军旗飘扬,到北方去筑城防守。我南仲威名显赫, 去扫除𤞤狁之祸。

当初我出征的时候,正是黍稷扬花的季节; 今天班师回朝,正逢大雪铺满了道路。王朝正处于多灾多难之际,我没有时间能够休闲地安居下来。难道不思念回到家园吗?畏惧天子森严的戒命啊。

唧唧唧唧,蝈蝈鸣叫着; 一蹦一蹦,蚱蜢在跳跃。当我没有见到您的时候,心中无比忧愁。当我已经见到您的时候,我的心马上就平静下来了。威名显赫的南仲,率兵征伐了西戎。

春天风暖,日和天长,草木一片茂盛。黄莺儿在树上婉转地鸣叫,姑娘们正采摘那众多的蘩草。我们的战争取得了胜利,俘虏了敌人,审讯了敌人的头头,现在凯旋而归了。威名显赫的南仲,一举荡平了𤞤狁。

本诗和前篇《采薇》应是同一时代的诗,所反映的也同样是对𤞤狁的战争的内容。不同的是前者是写戍卒归途中的心情,而此篇则是写将帅归途中的心情。对此诗,《毛序》说“劳将率(帅)也。”就是说是周天子慰劳奏凯而还将帅的。朱熹因之。姚际恒则认为“此与上篇亦同为还归之作”(《诗经通论》),今人则或认为是武士自叙其应召、出征归来的诗,或认为是赞美南仲的诗。从诗的叙述角度来看,我觉得可以视为南仲自叙之诗或者是诗人站在南仲的角度写出来的诗。诗中表现了一位将军讨伐𤞤狁的战斗生活及其爱国热情。

全诗六章,章八句,可分为三个部分。一二三章为第一部分,写南仲奉命出师征伐𤞤狁。第一章写南仲受命,第二章写城外点兵,第三章写率兵出征。概括起来说,这一部分一是写军情紧急。𤞤狁长期以来,一直是西周的主要威胁。现在𤞤狁又大肆进犯了,朝廷震恐。命令是周天子亲自发出的 (“自天子所”),而且王亲自召见南仲,下达命令 (“王命南仲,往城于方”,“天子命我,城彼朔方”);而南仲接受任务时,则感到“王事多难,维其棘矣”; 所有这一切都表明了当时形势的严重。二是写军容的严整。 诗中反复写出车旗之盛,𣄊旐飞扬,惊心动魄,照人耳目,真是大将征伐,声势煊赫,一场点兵行,有无限军威。三是写大将南仲。他受命以后,毫不松懈,立即召来仆夫,整装待发,驾车出城,校场点兵,马上率师出发。他一方面是“忧心悄悄”临事而惧,不敢丝毫疏忽怠慢;另一方面则是“赫赫南仲,𤞤狁于襄”,声势赫赫,威风凛凛,显示出其自信与自豪。这三章,写出了一个盛大的出师的场面。也预示着未来战争的胜利。诗中这一部分是以回顾的形式写出的。第四章是本诗的第二部分。如果说前三章是主人公回顾过去,那么这一章则是面对眼前。开头 “昔我往矣,黍稷方华”,以追忆回应前面的出师,形断而实连。此处用“黍稷方华”更足以壮前几章出师时的声威气象,试想,如果和 《采薇》 同样写成“杨柳依依”,则不仅与前面所写整个气氛不协调,而且南仲的大将风度也将随之扫地以尽了。接下来,“今我来思,雨雪载涂”,写眼前路途的艰辛,既是眼前景象,也是主人公在经过长期艰苦战斗生活后痛定思痛的复杂感情的流露。尽管他作为将帅,生活未必像普通士兵那样艰苦。但是,“王事多难,不遑启居”,他身负民族和王事的千斤重担,责任是何等的重大啊!“畏此简书”,天子的戒命,也使他提心吊胆! 他也有人之常情,和普通士兵一样,在长期战斗中,他也是远离家园,抛妻别子。因此,他也有同样的 “岂不怀归”之情。这一章如实地写出了南仲将军在归途中抚今追昔的无限感慨。也同样是深刻感人,使人心为之震撼的。诗由“岂不怀归”的怀乡思家之情引出第五六章也就是本诗第三部分主人公未来的想象。第五章开始以“喓喓草虫,趯趯阜螽”起兴,兴中有比。以草虫的鸣叫,阜螽跳跃而从,喻男女相爱,夫唱妇随,用以引出家中思妇对出征的丈夫的思念。“未见君子,忧心忡忡,既见君子,我心则降。”本是南仲出征思妻,这里却诗从对面飞来,写成遥想妻子在未见自己前和即将见到自己后的两种心情,因而更显出深情,显得逼真。最后,是南仲自豪地说“赫赫南仲,薄伐西戎”,我,威名显赫的南仲,征伐了西戎,现在回来了。 西戎和𤞤狁, 二者本是一起的,也可以说是一回事。这里说征伐了西戎,也就是说对𤞤狁的战争取得胜利,并不是说又一次去征讨西戎的战争。主人公如此说,自然是带有胜利后相逢的喜悦的。第六章则是主人公想象在即将到来的春暖花开的季节,他就将班师回朝,与亲人相会了。前四句写春天日长,草木茂盛,黄莺和鸣,姑娘采蘩,多么融和的气氛啊,它烘托出即将到来的家人团聚的欢欣,同时也和前面的“黍稷方华”遥相辉映。最后四句,是主人公充满豪情宣布自己的伟大胜利,同时也正好和第一部分出师时的声势赫赫遥相呼应。《出车》和《采薇》是《小雅》反映对𤞤狁战争而又具有爱国思想的姊妹篇。同写于战后的归途中,同写了思乡恋家之情。但是由于两位主人公的地位不同,各有其不同的感情色彩。《采薇》以哀伤为基调,但不乏同仇敌忾的爱国热情;《出车》以抒发其战胜𤞤狁的豪情为主,但其中亦寓其思乡恋家的情怀。

本篇在艺术上的重要特色是出色的场面描写和自然的时空转换。诗大致由三个突出的场面组成,征人还乡的途中场面,是本诗的立足点。由此出发,前三章为对出师时的回忆,后两章则是对未来亲人会面时的想象,三大场面集中突出,给人的印象极其鲜明。三大场面时空转换,形式上似无多大联系,主要采用意联法,以第四章为轴,和前后两部分形成藕断而丝连。“昔我往矣,黍稷方华”承前,“岂不怀归,畏此简书”启后,不露痕迹而自然衔接,似断而续,天衣无缝。同时第一部分和第三部分之间,不仅从出师时的声势显赫和凯旋时的“执讯获丑”有因果联系,而且反复出现的“赫赫南仲”,“𤞤狁于襄”, “薄伐西戎”, “𤞤狁于夷”,也形成了回环往复,前后呼应。

这里值得提出注意是对“赫赫南仲”一句的理解。有些人往往把这一句理解为第三者赞美南仲之词,因而就造成了理解诗时的人称混乱,说什么一二章是从南仲的角度,三四章是从征武士的角度,五六章是南仲的妻室 (或武士的妻室) 角度,于是有人谓其零乱,有人勉为其难地从所谓视角不同去解释。其实,只要将“赫赫南仲”,理解为南仲自称之词,一切就迎刃而解了。自称名,本是古人的习惯诗中自谓南仲,是自然的。只是因为加了 “赫赫”二字,于是有人认为似乎只能是第三者了。其实诗中南仲以此自谓,正表现了他的豪壮气概。《论语·先进》写子路言志率尔而对,“由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也”,不也是有这点味道吗?同时,诗中的“王命南仲,往城于方”、“天子命我,城彼朔方”,同义反复的句式,也明显地表现出南仲即是诗中的我。这些都说明诗中的“赫赫南仲”系南仲自谓,全诗是南仲的第一人称写法。

《出车》

于彼牧矣①。集合到远郊地方。

自天子所②,有人从天子处来,

谓我来矣③。传令我率军离乡。

召彼仆夫④,召来车夫快装载,

谓之载矣。叫他送我上前方。

王事多难,王朝有难多外患,

维其棘矣⑤。紧急行动保家邦。

我出我车,派出战车套上马,

于彼郊矣。集合到城郊地方。

设此旐矣⑥,龟蛇旗帜插车上,

建彼旄矣⑦。旄牛尾旗竖两旁。

彼旐斯⑧, 那壮观的鹰隼旗,

胡不旆旆⑨? 怎能不随风飘扬?

忧心悄悄⑩,忧虑战事我不安,

仆夫况瘁(11)。车夫憔悴赶车忙。

王命南仲(12),周王命令南仲帅,

往城于方(13)。筑城御敌往北方。

出车彭彭(14),战车如云齐出发,

旂旐央央(15)。军旗鲜明迎风扬。

天子命我,圣明天子命令我,

城彼朔方。修筑城防去北方。

赫赫南仲(16),威名赫赫南仲帅,

𤞤狁于襄(17)。 逐尽𤞤狁军威扬。

昔我往矣,往昔北征别家乡,

黍稷方华。黍稷青青正扬花。

今我来思,如今队伍往回转,

雨雪载涂(18)。大雪满路化泥浆。

王事多难,王朝有难多外患,

不遑启居(19)。巡回御敌奔跑忙。

岂不怀归? 难道不想返家乡?

畏此简书(20)。怕有军令又换防。

喓喓草虫(21),青青草丛蝈蝈叫,

趯趯阜螽(22)。绿绿野地蚱蜢跳。

未见君子(23),久别夫见夫君面,

忧心忡忡(24)。心情忐忑忧思绕。

既见君子,如今已见夫君面,

我心则降(25)。心里平静不烦躁。

赫赫南仲,威名显赫南仲帅,

薄伐西戎(26)。 轻取西戎军民笑。

春日迟迟(27),春日白昼渐渐长,

卉木萋萋。草木茂盛色青青。

仓庚喈喈(28),黄莺欢跳树上鸣,

采蘩祁祁(29)。采蘩村姑喜盈盈。

执讯获丑(30),逮来俘虏割耳朵,

薄言还归。凯旋归来见乡邻。

赫赫南仲,威名显赫南仲帅,

𤞤狁于夷(31)。 平定𤞤狁立奇勋。

[注释] ①于:往。牧:郊外。②所:处所。③谓:使。④仆夫:御夫,驾御战车的人。⑤棘:通“急”。⑥设:陈列。旐(zhao):画有龟蛇图像的旗。 ⑦建:竖立。 旄(mao):杆顶饰有旄牛尾的旗。 ⑧(yu):画有鹰隼图像的旗。斯:语气词。⑨旆(pei)旆:(旗帜)飘动的样子。⑩悄悄:忧愁的样子。(11)况瘁:憔悴。(12)南仲:周宣王时大臣、将领。(13)城:筑城。方:指朔方。(14)彭彭:盛多的样子。(15)旂:绘有蛟龙图像的旗。(16)赫赫:威名显耀的样子。(17)襄:通“攘”,排除。(18)载:充满。涂:泥浆。(19)不遑:没有闲暇。启居:安居休息。(20)简书:天子策命,即告急文书。(21)喓(yao)喓:虫鸣声。草虫:蝈蝈。(22)趯(ti)趯:蹦跳的样子。阜螽(zhong):蚱蜢。(23)君子:这里指丈夫(征夫)。(24)忡(chong)忡:忧愁不安的样子。(25)降:下,放心。(26)薄:发语词。(27)迟迟:(春日)运行迟缓的样子。(28)仓庚:黄莺。喈喈:鸟鸣声。(29)祁祁:熙攘众多的样子。(30)讯:间谍。这里泛指俘虏。获:馘(guo)的假借字,指割下被杀战俘的左耳,用以计功。丑:丑类,恶人。这是对敌俘的蔑称。(31)夷:平定。

[赏析] 这是一位武士自叙他随统帅南仲出征及凯旋归来时情景的诗歌。在诗中,诗人(武士)还以满腔热情,颂扬了统帅的英明和他的赫赫战功。《采薇序》以为《出车》、《采薇》、《杕杜》三诗产生的历史背景及创作的年代是相同的,此说不无见地。但《采薇序》又认为《出车》系周文王时的作品,考其内容,则与此说不甚吻合。据《汉书·匈奴传》等所云,《出车》当系周宣王时的作品。现代学者,多以此诗作于周宣王时之说为是。

从历史上来看,西周王朝所面临的入侵之敌,北有𤞤狁(北狄),西有昆夷(西戎),故诗人每每谓之“王事多难”。为了王朝政权的巩固和中原人民生活的安宁,周宣王时曾数次派兵前往讨伐。其中以南仲为统帅的一次,所取得的战功最为辉煌。诗人身历其境,饱尝战争的苦难,也分享了胜利的喜悦,这种种复杂的思想感情,在《出车》中都有所反映。《出车》在被改编成正式乐歌以后,据《诗序》说是供君王在欢迎出征归来的将帅的场合使用的。

《出车》一诗,虽如方玉润所说,出自“当时征夫”(《诗经原始》)之口。但我们也察觉到,诗中的“我”,又不纯为征夫(武士)之自称。在不同的章节,“我”有时会有不同的含义。这是因为诗人采用了特殊的结构方式,经常变换视角以进行叙事、抒情所致。首章和第二章,先写在“王事多难”的情况下,周王下诏北征,军队集结、出发时的急促情景及军容盛况。这里的“我”,指的是南仲。是诗人以南仲的口吻在进行叙事。“我出我车,于彼牧矣”、“我出我车,于彼郊矣”,仅一字之差,但却从互相映照中,写出了出征军人数量之多。“郊在牧内,盖前军已至牧,而后军犹在郊也。”(《诗集传》)诗人先铺写战车云集于郊外,而后补叙这是奉天子之命,将率师御敌。同时,以出、谓、来、召、载等一系列动作和 一个直陈事态的“急”字,来表明战争威胁的迫在眉睫以及统帅的忠于职守,调遣部署的快捷神速。古代出师、作战,十分重视军旗的作用。故第二章重点描写各色旗帜的设立情况,并通过对“军旗之盛,旐飞扬”的铺叙,“将大将征伐,声势赫赫写出。”(《诗经原始》)这一切,就为下面写战胜𤞤狁、西戎作了铺垫。 同时,诗人笔下的统帅,也不是脸谱式的,而是有着丰富、细腻思想感情的人。人们知道,在战争中,从来就没有什么常胜将军。所以“忧心悄悄”,正是刻画南仲内心世界不可或缺的一笔。这也从一个方面说明了所面临的敌人并非是不堪一击的。

三、四两章,诗人转换了视角,以自己的口吻来叙写。“王命南仲,往城于方”,是诗人口声。“天子命我,城彼朔方”,是诗人转述南仲的话语。二者都是承首章“自天子所,谓我来矣”而来。至此才点明了此次军事行动的方位以及所抵御、讨伐的对象,解开了前二章所设置的悬念。诗人仅以“出车彭彭、旂旐央央”二语,就写出了南仲所率领的军队军威之奋扬。如此队伍,又何愁不能克敌制胜呢? 故诗人略去了战斗或筑城御敌的历程,直接写出𤞤狁被击败的结果,并禁不住对英明统帅南仲发出了由衷的赞颂。第四章所写,承上,点明此次奉命出师北伐的时间是在夏季;启下,则是由此转入描写讨伐西戎的事。出征已久,“岂不怀归”?但考虑到“王事多难”,担心又有新的战斗命令,故把思乡之情深深埋藏于心底——暗示将(帅)士同心,必将取得又一战役的胜利。

第五章所写,又是诗人的设想,是从家乡妻子的角度来写的。此处是借用《召南·草虫》中的诗句,以抒写闺中少妇对征夫的翘首以待的思念之情和见到胜利后平安归来的丈夫的喜悦之情。这里,诗句中的“我”,当然是指闺中少妇了。为什么丈夫能平安归来,为什么西戎能很快被击败? 在“我”心中,一切都是这样明白。所以,和前方将士一样,“我”也发出了对英明统帅南仲的由衷赞颂。如果说第五章是虚写,那么,第六章则是实写。诗人的叙述视角又一次作了转换。春日妍丽,草木荣茂,禽鸟和鸣,村姑采蘩,一切都是诗人归时所闻所见。因为这是凯旋而归,所以诗人欢快的心情可想而知。诗篇在对南仲的又一次颂扬声中结束。

此诗以奉命出征为起点,以平定外患为归结。其间所写主要事件是南仲率军讨伐𤞤狁、西戎的战役 。由于诗人叙述视角有多次变换,就使这场战争在各阶层人们心目中所引起的反响,能充分地展示在读者面前。从而,深化了对战争的描写和诗的主题。诗人还致力于描写周师的军威和声势,以预示必胜的结局,而略去了对战争历程的具体叙述,达到了详略得当的剪裁之妙。诗中叠字的运用,也很有特色,如蝈蝈鸣叫用“喓喓”,黄莺欢唱用“喈喈”,形容战车多盛用“彭彭”,形容旗帜鲜明用“央央”等,都十分准确并且传神。诗人还多处引用或化用了民歌(如《豳风·七月》)、《豳风·东山》、《周南·葛覃》、《召南·草虫》等)中的有关诗句,用以表现或烘托诗中人物的思想感情,也收到了显著的艺术效果。

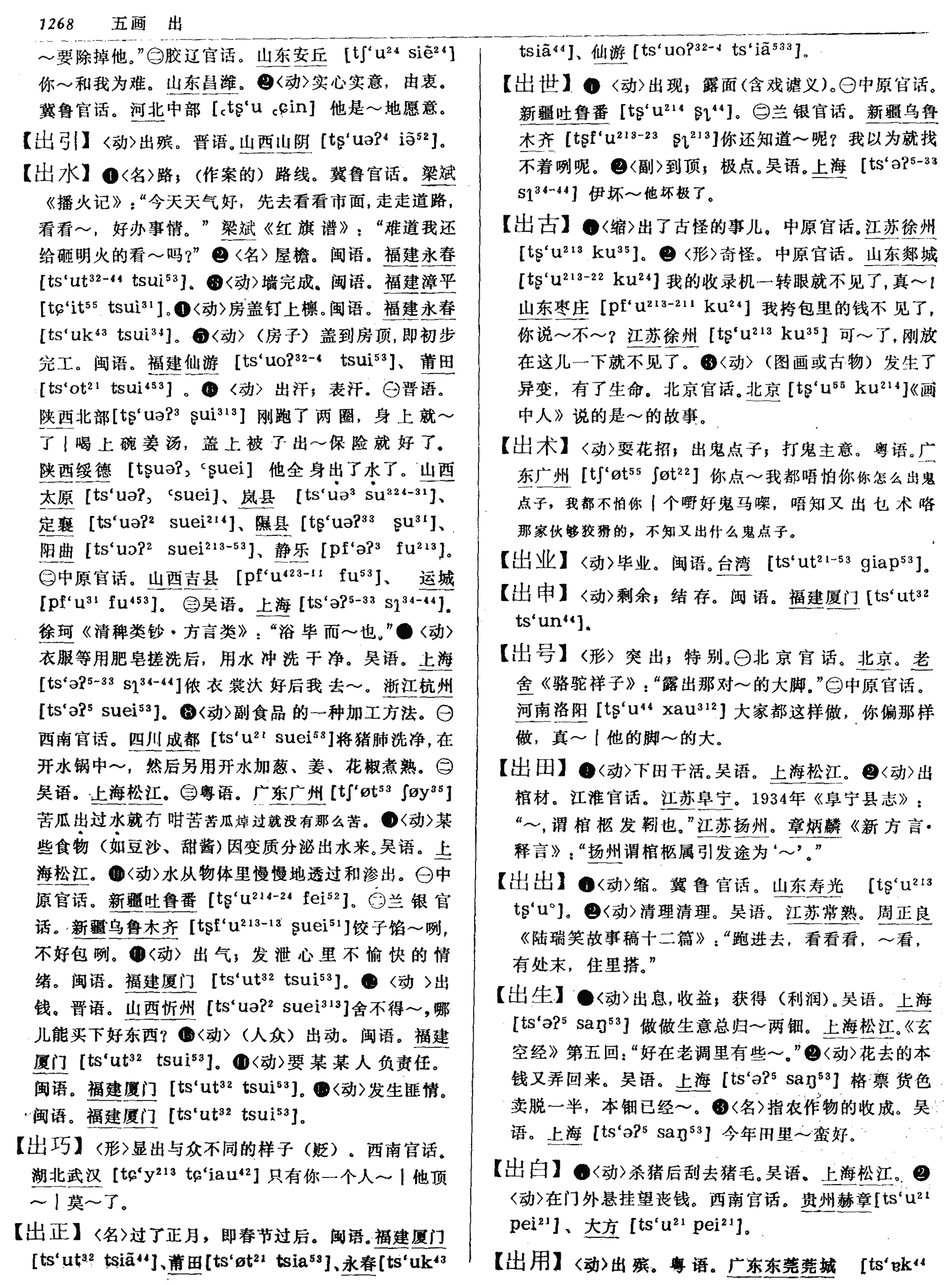

出车

我出我车,于彼牧矣。①自天子所,谓我来矣。②

召彼仆夫,谓之载矣。③王事多难,维其棘矣。④我出我车,于彼郊矣。设此旐矣,建彼旄矣。⑤

彼旐斯,胡不旆旆?⑥忧心悄悄,仆夫况瘁。⑦

王命南仲,往城于方。⑧出车彭彭,旂旐央央。⑨

天子命我,城彼朔方。赫赫南仲,𤞤狁于襄。⑩

昔我往矣,黍稷方华。(11)今我来思,雨雪载涂。(12)

王事多难,不遑启居。岂不怀归,畏此简书。(13)

喓喓草虫,趯趯阜螽。(14)未见君子,忧心忡忡。

既见君子,我心则降。(15)赫赫南仲,薄伐西戎。(16)

春日迟迟,卉木萋萋。(17)仓庚喈喈,采蘩祁祁。(18)

执讯获丑,薄言还归。(19)赫赫南仲,𤞤狁于夷。(20)

【注释】 ①牧:郊外牧马之地。②所:处所。谓:使。马瑞辰《通释》:“《广雅》:‘谓,使也’。‘谓我来’,即使我来也。” ③仆夫:驾车的人。④维:语词。棘:急,紧急。⑤旐(zhao兆):画着龟蛇的旗。建:立。旄:干旄。一种饰有牦牛尾的曲柄旗。⑥(yu于):画着鹰隼的旗。斯:语尾助词。旆:飞扬的样子。⑦悄悄:忧愁的样子。况:“怳”的借字。况瘁:憔悴的意思。陈奂《传疏》:“《楚辞·九叹》云:顾仆夫之憔悴。又云:仆夫慌悴,并与诗况瘁同。” ⑧南仲:宣王时的大臣。亦作南中。城:筑城。方:朔方,北方。⑨彭彭:马强盛的样子。旂:画蛟龙的旗。央央:鲜明的样子。⑩赫赫:威名显盛的样子。襄:通“攘”,扫除。(11)华:茂盛。(12)载:充满。涂:即“途”。一说指泥浆。《传》“涂,冻释也。”(13)简书:一说写在竹简上的官书,一说指盟书。马瑞辰《通释》:“简书即盟书之假借。”(14)喓喓:虫鸣声。草虫:蝈蝈。阜螽:蚱蜢。(15)降:下,指心放下了。(16)薄:语助词。西戎:𤞤狁中的一部。(17)卉:草。萋萋,茂盛貌。(18)喈喈:鸟鸣之声。蘩:白蒿,所以生蚕者。祁祁:众多貌。(19)执:抓住。讯:审问。获:馘(guo国)的假借字,指割下敌人的左耳,用以计功。丑:对敌人的蔑称。薄、言:皆语词。还:读如“旋”。(20)夷:平定。

【译文】 我驾兵车出征去,来到郊外牧马地。我是来自天子处,天子命我来御敌。召集那些车夫们,叫他把车装载齐。国事危难多边患,军情紧急莫迟疑。我驾兵车出征去,来到郊外牧马地。车上插起龟蛇旗,又将干旄竖立起。鹰隼旗和龟蛇旗,怎不舒卷迎风扬?我为战事心忧愁,马夫憔悴日夜忙。王命南仲为主将,筑城御敌到北方。兵车显赫马儿壮,旌旗鲜明闪闪亮。天子下令派遣我,建筑堡垒到北方。威名赫赫南仲子,扫除狁安边疆。当年出征离家乡,黍稷茂盛花儿香。如今平敌我归来,雨雪满路化泥浆。国事危难多边患,无法安居回故乡。难道不想回家去,天子策命怎敢忘。蝈蝈喓喓叫得欢,蚱蜢草间跳得忙。未曾看见南仲面,忧心忡忡虑国防。而今见了南仲面,石头落地心舒畅。威名赫赫南仲子,征讨西戎英名扬。春天日子渐渐长,草木繁茂郁苍苍。黄莺和鸣声声唱,群群姑娘采蒿忙。审讯敌将俘敌兵,凯旋归来到家乡。威名赫赫南仲子,平定𤞤狁保边疆。

【集评】 《毛诗序》:“《出车》,劳还率也。”(《十三经注疏·毛诗正义》卷九)

唐·孔颖达:“六章皆劳辞也。”(《十三经注疏·毛诗正义》卷九)

清·姚际恒:“小序谓‘劳还率’,非。此与上篇亦同为还归之作;但二篇似乎同,又不同,难以臆断。”(《诗经通论》卷九)

清·方玉润:“此诗以伐𤞤狁为主脑,西戎为余波,凯还为正意,出征为追述,征夫往来所见为实景,室家思念为虚怀。”“此作者匠心独运处,故能使繁者理而散者齐也。”(《诗经原始》卷九)

【总案】 这是一篇出征将士凯旋之诗,与《采薇》系姊妹篇。周宣王时,以𤞤狁为首的戎狄部落,对周威胁最大。宣王发动了北伐𤞤狁的战争。南仲是当时的大将,在此战争中立了大功。周王朝一时平定了西北一带的戎狄部落,形成一度的“中兴”局面。此诗以一个随南仲出征的士兵的口气,歌颂了南仲率众出征平定𤞤狁的武功。他既为参加了这一战争感到骄傲,又因久戍不归而流露出思乡情绪。诗中有许多从其他民歌采来的句子,如“春日迟迟,草木萋萋”,“仓庚喈喈,采蘩祁祁”等。很可能此诗先出于士兵征夫之口,后被贵族文人采以入乐,作为慰劳远征将士凯旋的乐歌。

出车

我出我车, 于彼郊矣。 设此旐矣, 建彼旄矣。 彼旐斯,胡不旆旆? 忧心悄悄,仆夫况瘁。

王命南仲,往城于方。出车彭彭,旂旐中央。天子命我,城彼朔方。赫赫南仲,猃狁于襄!

昔我往矣,黍稷方华。今我来思,雨雪载涂。王事多难,不遑启居。岂不怀归? 畏此简书!

喓喓草虫,趯趯阜螽。未见君子,忧心忡忡,既见君子,我心则降。赫赫南仲,薄伐西戎!

春日迟迟,卉木萋萋。仑庚喈喈,采蘩祁祁。执讯获丑,薄言还归。赫赫南仲,猃狁于夷!

西周时期,西方昆夷、北方猃狁经常入侵,对宗周形成了严重的威胁。周宣王为了攘除边患,曾数次举兵讨伐,战绩则胜负参半。王师虽间或打退了戎狄的进犯,给人民带来暂时安宁,但长期兵连祸结,戍役不归,也使人民蒙受了极大的苦难。诗三百中有几首从种种侧面反映了这些征战情况,《出车》是其中的一首。

这首诗布局新颖,抒情巧妙,在通篇叙事的框架上,一再变换视点,并嵌入大段套语,从而真实而深刻地传达了随征战士那种忧喜交并、渴望和平的复杂心情。

“视点”,首先为英国学者卢伯克所用,原义是观察的角度,实指叙述的角度,即叙述者 (作者的代言人) 与故事的关系 (参见珀西·卢伯克《小说的技巧》第十七章)。叙事艺术占主导地位的小说创作,特别注意视点的选择,而在诗歌(长篇叙事诗除外)创作中,视点问题无关紧要。但《出车》一诗交代故事本末,从出征到转战直至凯旋,有一条明晰的脉络,这给诗人摇换视点提供了可能。关于这一点,陈子展先生看得真切:“此诗六章,首两章设为南仲口吻,中两章作者自己口吻,末两章设为南仲室家口吻。”(《诗经直解》下)“口吻”者,视点也,名称虽殊,实为一事。这段话可帮助我们较好地理解《出车》的结构。但末两章似乎不必一定是“南仲室家口吻”,也可设为“征人室家口吻”。

《出车》所述的战役,王师大胜而归。说它的备战情况,自然要反映出军容的雄壮与整肃。南仲作为一军之帅,选他代言便于从宏观角度表现这一点。诗人赋予他以威严的语吻,这威严终于又成了王师军威的象征。他一出场就劈空一语,带着虎虎生气:“我出我车,于彼牧矣。”听者眼前顿时出现了车驰马骤、急如星火的画面。然后才回过头来叙说:他在京城受诏,率部迎敌; 现在驱车而来,为的是聚仆从、备军需。倒叙加强了戎马倥偬的情势,也突现了统帅南仲奔赴国难的急切、骁勇,这与选择视点所追求的艺术效果是一致的。备战活动紧张繁忙,战争气氛越发浓重起来。一系列军事行动“出”、“来”、“召”、“谓”、“载”,绾在一个“棘” (通“急”) 字上。而且“王事多难,维其棘矣”这句话,出自将帅之口,更显得坚定不移,威令山摧,全军将士的决心也由此见出。第二章专说建旗树帜。古时作战,军旗的作用很大。将领爵次不同,旗类也不同,建旗一可明身份 (参见《周礼·春官》); 军阵四方皆有旗,旗动而师行,建旗二可调卒伍; 两军对峙,旗帜林立,其色彩炫目,饰图逼人,建旗三可壮军威。因此,这是备战的重要事项。南仲有条不紊地安排说:“设此旐矣,建彼旄矣。”霎时间,这儿那儿,各色各样的旗帜——画龟蛇的,画鸟隼的,饰牦尾的,画交龙交系铃的……——全都树立起来了。风吹旗动,翻飞不止。由于视点关系,南仲那貌似寻常的措置,竟投射出凛然不可侵犯的军容。突然,他唱出了“忧心悄悄,仆夫况瘁”两句。这与严肃紧张的气氛多么不协调! 原来诗人还要反映战争的另一面: 给人民带来的苦痛与灾难。统帅的愁绪因何而生呢?朱熹说是“古者出师,以丧礼处之(《诗集传》)”的缘故。实际情况恐怕未必如此,即行“丧礼”也要激励斗志,焉有灰颓士气之理?细玩这两句,可知他是把普通“仆夫”的疲惫不堪看在眼里的,正如北上太行远征高干的曹操,对于战士行军作战的艰苦体察入微,又是“叹息”、又是“怫郁”,而且径借《东山》诗意抒写怀报,“悲彼《东山》诗,悠悠使我哀”(《蒿里行》) 说南仲是个善察下情、关怀下属的将领,很贴近全诗的情调。诗人的厌战情绪就这样曲曲折折地露出了端绪。

第三章起句“王命南仲”是转换视点的明显标志。诗人亲自出场了。他随征拒敌,对于转战边陲的戎马生活体会得很深切,这里面有喜悦,也有辛酸。款款心曲非由自己道出不可。他说起了战况,话头从南仲身上扯开。他先是率部去驻守“方”地,筑城砌垒,并由此出击敌人。双方交锋说得很简略: 只讲我军车声轰鸣,旌旗闪耀,但足以使人见到人强马壮,将勇士猛。阵地向前推进了,从方城推到了更北的“朔方”。胜利的喜悦按捺不住,诗人高声赞叹起来:“赫赫南仲,猃狁于襄!”不过,胜利得来不易,它要以备尝艰苦甚至流血牺牲为代价。在行军途中,他打开了另一道感情的闸门。——想当初离开家乡时,黍子、稷子正在吐穗扬花,预示着一个五谷丰登的秋天。这时告别亲人,多么令人难耐! 如今时令已交寒冬,仍在不停地行军,道路积雪,步履艰难。为什么不能安坐在家中呢?只因为敌人经常骚扰,使国家多难多灾呀! 身在眼前的苦境之中,怎能不怀念故乡那丰收在望的田地,那可安闲跪坐的房舍!如果说诗人厌战的情绪在第二章如隐约显现的伏流,那么,这时它即是汹涌而来的潮水了。但诗人在克制着自己的感情,他自问自答道:“岂不怀归?畏此简书!”诚然,写在简策上的戒命威严万分,甚至后人想起也不禁肃然起敬。例如范温评李商隐诗“猿 (一作鱼) 鸟犹疑畏简书”(《筹笔驿》) 说:

但诗人并非消极服从,他深知“王事”即是国事。厌战的愁绪喷涌之后,几番掀浪扬波,终于流进了理智的河床。这样复杂的心情,以现身说法讲述,给人以亲切、真实之感。

战争胜利了,王师旋归,和平重又降临人间。诗人本可以自己放开喉咙,纵情高歌,但他没有这样做。他是个善于曲达情愫的人,这时他选了妻子作代言人,视点又为之一变。关于这两章的讲述者,文学史上有不同的看法,争论围绕着第六章。例如,欧阳修《毛诗本义》认为诗人在描述眼前之景,主“实写”说。王夫之却另有见解:

关键在一个“度”字,他把想像中叙事摹状称作“善于取影”,这是“影写”说。此说虽未明指口吻属谁,但下文有其“室家”因“南仲之功”而为之“欣幸”之语,暗含诗人妻子为叙述者。这里说的是第六章,从语吻上看,第五章更可作如是观。她首先抒发了思夫的忧伤与团聚的喜悦:“未见君子,忧心忡忡。既见君子,我心则降。”并以秋虫起兴,借自然之物况人事。草虫振翅而鸣,阜螽趋声而跳,此呼彼应,相悦相求,男女春恋、依偎之情诚然如斯。本来是征夫思妇,由于“视点”摇换,却变成了怨妇念夫,巧妙地体现出两种相思,一副情肠,增添了许多意趣。夫妻团聚毕竟是和平生活的一部分,诗人要反映整个和平生活。于是他通过妻子的所见所闻,追叙王师凯旋的情景。那时春光融融,木荣鸟啭,田野里采蘩的妇女,三五成群。这里静谧而美好,和谐而安宁! 这全仰仗王师打了胜仗。看! 他们回来了,还带来那么多俘虏。因为是“影写”,就无虞不合实际情况。更有妙者,诗人还让妻子反复赞叹威名赫赫的统帅。王夫之对此种匠心理解得很深透,他分析说:

“室家”的欢呼原来是代达“征人之意”。这种“影中取影”的手法,得到了“曲尽人情”的效果。只有视点摇移,“影中取影”才成为可能。

诗三百大多是民间口头创作的产物。尽管它们篇幅不长,便于象书面创作那样从容推敲,也许还经过“采诗之官”的整理加工,但流传至今的三百篇仍残存着口头创作的特征。套语的运用却是一例。

即兴创作必须脱口而出,诗人常常顺手拈来熟记于胸的现成诗句。这些诗句被多次引用就成了套语。它们最初被创造出来,有某种意义,某种情感,某种口吻,某种上下文,也能引起某种反响。他人引用是为了追求自己心目中的效果,一般从套语的思想意义和情感内容着眼,它原来的上下文有时就无暇顾及。这样,可能会产生镶嵌的痕迹,也就是说,套语所叙之事、所绘之景与新创的诗歌环境不相融洽。我们用书面创作的规则去衡量它,自然不会看到它的匠心所在。口头诗歌有着自己的审美标准。利用套语进行口头创作,是一种古今中外普遍存在的文学现象。

《出车》一诗明显引用了套语,第五、六章的套语还给人以镶嵌之感。先看第五章。“喓喓草虫”及以下数句,与《召南·草虫》第一章近似:

这两首诗哪一首是借用的呢?从内在的逻辑结构上看,《草虫》没有镶嵌的痕迹,可以说是《出车》借用了《草虫》。后者说,一个女子离别了丈夫(或未见到情人) 很苦闷,见到了丈夫 (或情人) 就很高兴。了解这一点,诗人借用的目的就显而易见了。他是用来表达同样的感情,而且袭用了原诗句的口吻。这与上述分析相合,也为确定视点提供了一个内证。第六章前四句也出现在《豳风·七月》的第二章里:

这里也有明媚的春天,鸣啭的仓庚,一群群采蘩的女子。再加上其他景物——曲折的小道,柔嫩的桑条,更是一幅色彩鲜明的大地春浓图。最后说“女心伤悲”,也是怕离开这美好甜蜜的生活,与“公子同归”。《出车》引用了其中的四句而稍加变化,无论从内容上还是从感情上来说,都符合该诗情事发展的要求。以上比较的是有相同诗句的两首诗,但也不能排除另外一种可能,即两者都借用了别的诗歌。套语的引用也有与新的上下文水乳交融的例子,如这首诗第四章(“昔我往矣”) 的前四句与《采薇》第六章的前四句。在这种情况下,结合上下文两相比较,也可了解更多的背景。闻一多先生说,《诗经》中有些诗的“事”经过了“情”的炮制(《歌与诗》)。套语更是经过众多诗人在不同的环境中以情炮制,因此它的感情色彩十分浓厚。

“诗三百”的景语,有些充作比、兴,有些可说是写景,但有些似在实写,却又与上下文不合。套语分析可以解释这种貌似悖理的现象。《出车》中夏华、冬雪、秋虫、春日等等,当做实写放在时序里看,显得物候不调,但它们背后,却是诗人连续的有条理的思维。推而广之,写景之外的叙事,遇有类似情况,也可用套语分析。这里用得上威廉·詹姆斯论“意识流”的一段话:“意识就它自身来说,并非是截开的一块块碎片。……用诸如‘河’、‘流’之类的比喻来描述它,才算是恰如其分。”——有趣的是,国外有论者认为,第六章前四句的景物描写,就是表现“归来”主旨的“意识流”! (参见王靖献《钟鼓集》)——因镶嵌套语而形成的那些“碎片”式的意象,能够体现诗人内心最深处的意识和感情,这可由上面的分析得以证实。

综而观之,在《出车》短短的六章中,诗人多次摇换视点,大量镶嵌套语,把实写与“影写”、叙事与抒情安排得井然有条,而诗人内心的喜与忧、情感与理智因此也表现得既有次第,又摇曳多姿。

最后,似乎还应补充一句。我们用“视点”、“套语”、“意识流”来欣赏《诗经》,并非想使古人现代化,而是想借此说明,以想象为主要手段的艺术创作,古今中外实有相通之处。我们丰厚的遗产——古典文学中,是否还有不为我们所熟知的“意识”之“流” (泛指艺术构思) 呢?不妨多做些探索。一旦发现,即导引到今天的文苑中来!

出车

〔原文〕

我出我车,(鲁车作舆。)

于彼牧矣。

自天子所,

谓我来矣。

召彼仆夫,

谓之载矣。

王事多难,

维其棘矣。

(牧、来、载、棘,之部。)

我出我车,

于彼郊矣。

设此旐矣;

建彼旄矣。

彼𣄊旐斯,

胡不旆旆?

忧心悄悄,

仆夫况瘁。

(效、旄,宵部。旆、瘁,脂部。)

王命南仲,(齐仲作中。)

往城于方。

出车彭彭;(鲁车作舆。)

旂旐央央。

天子命我,

城彼朔方。

赫赫南仲,

𤞤狁于襄。(齐、鲁襄作攘。)

(方、彭、央、方、襄,阳部。)

昔我往矣,

黍、稷方华;

今我来思,

雨雪载涂。

王事多难,

不遑启居。

岂不怀归?

畏此简书。

(华、涂、居、书,鱼部。)

喓喓草虫,

趯趯阜螽。

未见君子,

忧心忡忡。

既见君子,

我心则降。

赫赫南仲,

薄伐西戎。

(虫、螽、忡、降、戎,冬部。)

春日迟迟,

卉木萋萋。

仓庚喈喈,

采蘩祁祁。

执讯获丑,

薄言还归。

赫赫南仲,𤞤狁于夷。

(迟、萋、喈、祁、归、夷,脂部。)

〔译文〕

我要乘上我的战车,出发到城郊的旷野去。从周天子那里传下来命令,派我带兵出征。召来为我驾车的仆从,让他备好出征的车马。国家正处于多灾多难之秋,𤞤狁侵犯边境,军情万分紧急。

我乘上我的战车,来到城外郊野,竖起龟蛇大旗,旄尾大旗。那朱雀旗、玄武旗,怎能不迎风招展呢?我心忧戚惶恐,为我驾车的仆从仿佛也显得憔悴了。

周王命令我南仲,到方地去筑城防守。车马众多,军旗飘扬,到北方去筑城防守。我南仲威名显赫, 去扫除𤞤狁之祸。

当初我出征的时候,正是黍稷扬花的季节; 今天班师回朝,正逢大雪铺满了道路。王朝正处于多灾多难之际,我没有时间能够休闲地安居下来。难道不思念回到家园吗?畏惧天子森严的戒命啊。

唧唧唧唧,蝈蝈鸣叫着; 一蹦一蹦,蚱蜢在跳跃。当我没有见到您的时候,心中无比忧愁。当我已经见到您的时候,我的心马上就平静下来了。威名显赫的南仲,率兵征伐了西戎。

春天风暖,日和天长,草木一片茂盛。黄莺儿在树上婉转地鸣叫,姑娘们正采摘那众多的蘩草。我们的战争取得了胜利,俘虏了敌人,审讯了敌人的头头,现在凯旋而归了。威名显赫的南仲,一举荡平了𤞤狁。

〔评介〕

本诗和前篇《采薇》应是同一时代的诗,所反映的也同样是对𤞤狁的战争的内容。不同的是前者是写戍卒归途中的心情,而此篇则是写将帅归途中的心情。对此诗,《毛序》说“劳将率(帅)也。”就是说是周天子慰劳奏凯而还将帅的。朱熹因之。姚际恒则认为“此与上篇亦同为还归之作”(《诗经通论》),今人则或认为是武士自叙其应召、出征归来的诗,或认为是赞美南仲的诗。从诗的叙述角度来看,我觉得可以视为南仲自叙之诗或者是诗人站在南仲的角度写出来的诗。诗中表现了一位将军讨伐𤞤狁的战斗生活及其爱国热情。

全诗六章,章八句,可分为三个部分。一二三章为第一部分,写南仲奉命出师征伐𤞤狁。第一章写南仲受命,第二章写城外点兵,第三章写率兵出征。概括起来说,这一部分一是写军情紧急。𤞤狁长期以来,一直是西周的主要威胁。现在𤞤狁又大肆进犯了,朝廷震恐。命令是周天子亲自发出的 (“自天子所”),而且王亲自召见南仲,下达命令 (“王命南仲,往城于方”,“天子命我,城彼朔方”);而南仲接受任务时,则感到“王事多难,维其棘矣”; 所有这一切都表明了当时形势的严重。二是写军容的严整。 诗中反复写出车旗之盛,𣄊旐飞扬,惊心动魄,照人耳目,真是大将征伐,声势煊赫,一场点兵行,有无限军威。三是写大将南仲。他受命以后,毫不松懈,立即召来仆夫,整装待发,驾车出城,校场点兵,马上率师出发。他一方面是“忧心悄悄”临事而惧,不敢丝毫疏忽怠慢;另一方面则是“赫赫南仲,𤞤狁于襄”,声势赫赫,威风凛凛,显示出其自信与自豪。这三章,写出了一个盛大的出师的场面。也预示着未来战争的胜利。诗中这一部分是以回顾的形式写出的。第四章是本诗的第二部分。如果说前三章是主人公回顾过去,那么这一章则是面对眼前。开头 “昔我往矣,黍稷方华”,以追忆回应前面的出师,形断而实连。此处用“黍稷方华”更足以壮前几章出师时的声威气象,试想,如果和 《采薇》 同样写成“杨柳依依”,则不仅与前面所写整个气氛不协调,而且南仲的大将风度也将随之扫地以尽了。接下来,“今我来思,雨雪载涂”,写眼前路途的艰辛,既是眼前景象,也是主人公在经过长期艰苦战斗生活后痛定思痛的复杂感情的流露。尽管他作为将帅,生活未必像普通士兵那样艰苦。但是,“王事多难,不遑启居”,他身负民族和王事的千斤重担,责任是何等的重大啊!“畏此简书”,天子的戒命,也使他提心吊胆! 他也有人之常情,和普通士兵一样,在长期战斗中,他也是远离家园,抛妻别子。因此,他也有同样的 “岂不怀归”之情。这一章如实地写出了南仲将军在归途中抚今追昔的无限感慨。也同样是深刻感人,使人心为之震撼的。诗由“岂不怀归”的怀乡思家之情引出第五六章也就是本诗第三部分主人公未来的想象。第五章开始以“喓喓草虫,趯趯阜螽”起兴,兴中有比。以草虫的鸣叫,阜螽跳跃而从,喻男女相爱,夫唱妇随,用以引出家中思妇对出征的丈夫的思念。“未见君子,忧心忡忡,既见君子,我心则降。”本是南仲出征思妻,这里却诗从对面飞来,写成遥想妻子在未见自己前和即将见到自己后的两种心情,因而更显出深情,显得逼真。最后,是南仲自豪地说“赫赫南仲,薄伐西戎”,我,威名显赫的南仲,征伐了西戎,现在回来了。 西戎和𤞤狁, 二者本是一起的,也可以说是一回事。这里说征伐了西戎,也就是说对𤞤狁的战争取得胜利,并不是说又一次去征讨西戎的战争。主人公如此说,自然是带有胜利后相逢的喜悦的。第六章则是主人公想象在即将到来的春暖花开的季节,他就将班师回朝,与亲人相会了。前四句写春天日长,草木茂盛,黄莺和鸣,姑娘采蘩,多么融和的气氛啊,它烘托出即将到来的家人团聚的欢欣,同时也和前面的“黍稷方华”遥相辉映。最后四句,是主人公充满豪情宣布自己的伟大胜利,同时也正好和第一部分出师时的声势赫赫遥相呼应。《出车》和《采薇》是《小雅》反映对𤞤狁战争而又具有爱国思想的姊妹篇。同写于战后的归途中,同写了思乡恋家之情。但是由于两位主人公的地位不同,各有其不同的感情色彩。《采薇》以哀伤为基调,但不乏同仇敌忾的爱国热情;《出车》以抒发其战胜𤞤狁的豪情为主,但其中亦寓其思乡恋家的情怀。

本篇在艺术上的重要特色是出色的场面描写和自然的时空转换。诗大致由三个突出的场面组成,征人还乡的途中场面,是本诗的立足点。由此出发,前三章为对出师时的回忆,后两章则是对未来亲人会面时的想象,三大场面集中突出,给人的印象极其鲜明。三大场面时空转换,形式上似无多大联系,主要采用意联法,以第四章为轴,和前后两部分形成藕断而丝连。“昔我往矣,黍稷方华”承前,“岂不怀归,畏此简书”启后,不露痕迹而自然衔接,似断而续,天衣无缝。同时第一部分和第三部分之间,不仅从出师时的声势显赫和凯旋时的“执讯获丑”有因果联系,而且反复出现的“赫赫南仲”,“𤞤狁于襄”, “薄伐西戎”, “𤞤狁于夷”,也形成了回环往复,前后呼应。

这里值得提出注意是对“赫赫南仲”一句的理解。有些人往往把这一句理解为第三者赞美南仲之词,因而就造成了理解诗时的人称混乱,说什么一二章是从南仲的角度,三四章是从征武士的角度,五六章是南仲的妻室 (或武士的妻室) 角度,于是有人谓其零乱,有人勉为其难地从所谓视角不同去解释。其实,只要将“赫赫南仲”,理解为南仲自称之词,一切就迎刃而解了。自称名,本是古人的习惯诗中自谓南仲,是自然的。只是因为加了 “赫赫”二字,于是有人认为似乎只能是第三者了。其实诗中南仲以此自谓,正表现了他的豪壮气概。《论语·先进》写子路言志率尔而对,“由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也”,不也是有这点味道吗?同时,诗中的“王命南仲,往城于方”、“天子命我,城彼朔方”,同义反复的句式,也明显地表现出南仲即是诗中的我。这些都说明诗中的“赫赫南仲”系南仲自谓,全诗是南仲的第一人称写法。

出车

出动戎车。《小雅·出车》三章:“出车彭彭,旂旐央央。”彭彭,众多貌。旂,qí,交龙旗。旐,zhào,龟蛇旗。央央,鲜明貌,孔《疏》:“出驾其车四马彭彭然,其所建旂旐鲜明央央然。”

〗。

〗。 〗。

〗。

出车chūchē

开出车辆(载人或运货)

△ 明早5点~∣出了三趟车。

出车chū chē

旧时粤妓谓良家妇女一时被迫进入台基卖淫。《切口·粤妓》:“出车: 妇女上台基,与人野合也。”

出征

征 出车

军队出征:建牙吹角

从军出征:征行

随军出征:从征

皇帝亲自出征:亲征

皇帝亲自率兵出征:御驾亲征

帝王亲征或授命大将代帝王出征:白旄黄钺 黄钺白旄

远道出征:远征 迈征 远师 遐征

军队远征:悬旌万里

战士远征塞北:饮马长城

长途出征:长征

出征胜利归来:班师

(出外作战:出征)

另见:出兵 出战 作战

出车

dispatching a vehicle;be out driving a vehicle

- 史国公药酒(2)是什么意思

- 史国公药酒(3)是什么意思

- 史国公药酒丸是什么意思

- 史国公药酒丸是什么意思

- 史国衡是什么意思

- 史地丛考初编是什么意思

- 史坚如是什么意思

- 史坚如是什么意思

- 史坚如是什么意思

- 史坚如是什么意思

- 史坚如是什么意思

- 史坚如(1879—1900)是什么意思

- 史坦尼斯拉夫斯基画传是什么意思

- 史堪是什么意思

- 史墙盘是什么意思

- 史墙盘是什么意思

- 史墙盘是什么意思

- 史墙盘是什么意思

- 史墨是什么意思

- 史墨是什么意思

- 史士举是什么意思

- 史大奈是什么意思

- 史大奈是什么意思

- 史大奈是什么意思

- 史大将传是什么意思

- 史天倪是什么意思

- 史天倪是什么意思

- 史天倪是什么意思

- 史天倪是什么意思

- 史天安是什么意思

- 史天宝是什么意思

- 史天泽是什么意思

- 史天泽是什么意思

- 史天泽是什么意思

- 史天泽是什么意思

- 史天泽是什么意思

- 史天泽(1202—1275)是什么意思

- 史太因林是什么意思

- 史太因林(Alexandre Steinlen, 1859—1923)是什么意思

- 史太璞是什么意思

- 史奇涛是什么意思

- 史姓韵编是什么意思

- 史姓韵编是什么意思

- 史姓韵编是什么意思

- 史存直是什么意思

- 史存直是什么意思

- 史孟麟是什么意思

- 史孟麟是什么意思

- 史季生是什么意思

- 史学是什么意思

- 史学是什么意思

- 史学与美学是什么意思

- 史学丛书是什么意思

- 史学丛书是什么意思

- 史学丛书是什么意思

- 史学丛考是什么意思

- 史学双璧是什么意思

- 史学史是什么意思

- 史学史是什么意思

- 史学史是什么意思