不感蒸发和发汗

不感蒸发和发汗(可感蒸发)是机体蒸发散热的两种形式。机体内部产生的热能,通过有效热传导,由深部组织传到体表。外环境气温低于体表温度时,机体主要以辐射、传导和对流方式散热;当外界气温升高到30℃以上时,则以蒸发方式散热。蒸发散热就是通过皮肤和粘膜上的水分蒸发而散失热量。1克汗液蒸发,可吸热0.585kcal。

不感蒸发 在一般气温下,在粘膜和皮肤上,无感觉的、以蒸发的形式排除水分的生理过程称为不感蒸发。其部位主要为呼吸器官粘膜与全身皮肤。皮肤深层毛细血管渗出的液体,通常充盈于细胞间隙之中。皮肤最外层为角化层,含水量甚少,但能吸引皮肤深层的水分,一方面使皮肤保持湿润,同时以蒸发的形式将水分从体表排除。不感蒸发总量,在同一个体几乎是不变的,并与个体的新陈代谢率成比例。人体不感蒸发总量一日约为800~1,200g,当给病人补液时,应当考虑由不感蒸发丢失的体液量。呼吸器官粘膜表面上的不感蒸发量与通气量、吸入气的温度关系很大。在基础代谢条件下,约为不感蒸发总量的30%。皮肤因部位不同而有差异。衣着遮盖部位的皮肤不感蒸发量最少;经常裸露的部位,如前额、颈部、前臂量则较多;手掌、足跖部位量最多。

不感蒸发的测定方法 在汗腺静息条件下,测出一定时间内体重减轻的量,就是该时间内的不感蒸发总量。用精密的人体天平(总秤量100~150kg,灵敏度为0.1g)所测得的体重减轻量,包括水分蒸发量和气体交换所致的体重减轻量。局部皮肤不感蒸发量,可用已知容积的集汗皿,扣在待测局部的皮肤上,通以干燥气体以吸收水分来测定。或在局部贴附CaCl2滤纸,比较滤纸吸水前后的重量来测定。或用微量不感蒸发连续测定装置进行连续测定。

影响不感蒸发的因素 主要有空气的温度和湿度,皮肤以及呼吸器官粘膜的温度和血流量。汗腺的活动与不感蒸发无关。气温降低不感蒸发量减少,气温增高不感蒸发量增加,气温在30℃以下时,每平方米体表面积、每小时可有12~15g水分蒸发掉。当人体增加活动或发热时,皮肤和粘膜温度上升,血流量增多,此时不感蒸发量增加。当皮肤温度一定时,不感蒸发量与湿度之间呈线性的反变关系。休克病人不感蒸发量减少。

发汗 汗腺的分泌活动称为发汗。汗液中水分占99.2~99.7%,固体成分仅为0.3~0.8%,主要成分为NaCl,最主要的是Cl-。汗液比重为1.002~1.006,pH为5.0~8.0,冰点下降度为-0.13~-0.54℃。

汗液的主要成分浓度与血浆浓度之比较(mg%)

| 成份 | 汗 | 血浆 | 成份 | 汗 | 血浆 |

| Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 尿素氮 | 320 200 20 2 1 17 | 360 340 18 10 2.5 17 | 氨基酸 氨 肌酸 葡萄糖 乳酸 | 1 5 0.3 2 3.5 | 5 0.05 1.5 100 1.5 |

上表为高度发汗时汗液的主要成分。其中Na+与Cl-的浓度与发汗速度成正变关系; 葡萄糖和氨基酸的浓度与发汗速度成反变关系;K+、氨、乳酸、尿素等在发汗初期浓度高,但汗量越增加则浓度越低,汗量越少则浓度越高。

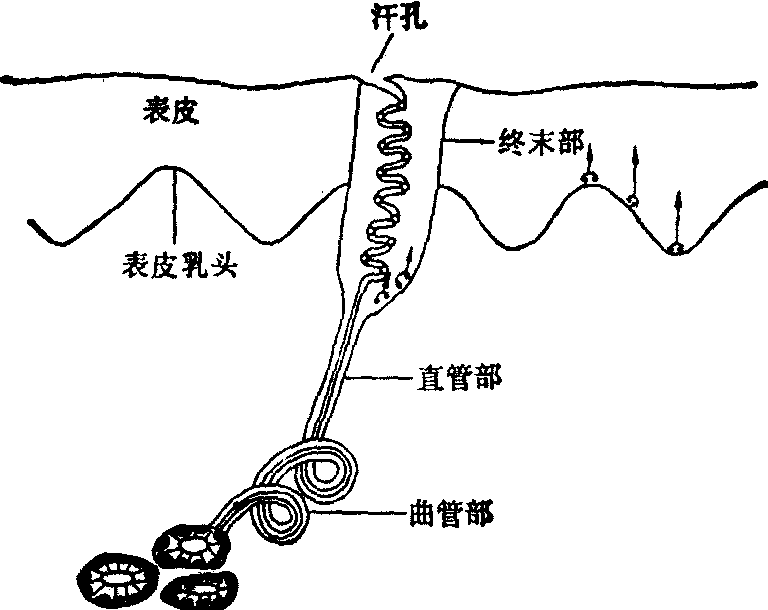

汗腺的分泌功能 汗腺为带有细长管的小球状腺体。腺体为分泌部,在电子显微镜下,可见汗腺细胞分为大的明细胞和小的暗细胞两种; 细长管为排出管,又分曲管部、直管部和终末部。除乳头、唇缘和阴茎龟头等处外,汗腺广泛地分布于皮肤表面。汗腺有两种,一为小汗腺(ececcrine腺,或e腺);一为大汗腺(apocrine腺,或a腺)。汗腺的特点列于下表。

汗腺结构图

成人汗腺总数有200~500万个,个体差异很大。有一部分汗腺不具备分泌能力,称为非活动汗腺。具有分泌功能(功能化)的汗腺,则为活动汗腺。成人的活动汗腺约为230万个,热带人要比寒带人多些。活动汗腺在手掌、足跖和前额处分布最多;其次为手背、腰部、腋窝和四肢伸侧;而躯干、四肢屈侧或内侧则最少。人汗腺的功能化到2岁时停止,活动汗腺数目基本上不再增加。

汗腺的明细胞分泌液含水分和可溶性物质 (如盐类),暗细胞分泌粘液。汗液从分泌部泌出后,多停留在排出管的狭窄部。当排出管平滑肌收缩时,汗液便向前流动,最后溢出体表,故汗液的排出是间断性的。

| 小 汗 腺 | 大 汗 腺 | |

| 形状 开口处 分泌状态 | 小 在无毛部皮肤 分泌时细胞形状无变 化 | 大 在毛根部 分泌时细胞有部分胀 大破碎 |

| 排出状态 汗液 分布情况 | 排出管肌上皮收缩 水状 分布于人体全身皮肤 | 排出管蠕动 粘稠 只限于人体的有毛部 皮肤(腋窝、肛门、外阴 部等) |

| 分布于动物(猫、猴、 鼠)爪趾部 | 分布于动物全身有毛 部皮肤 | |

| 神经纤维 进化过程 | 胆碱能纤维 进化的 | 肾上腺素能纤维 原始的 |

汗腺排出管的曲管部分还有重吸收与分泌功能。用微吸管直接采取分泌部汗液,测定证明,其渗透压大致与血浆相等,流经排出管时,盐类离子,如Na+被主动重吸收,Cl-随之被动重吸收,因此,汗液变为低渗。发汗速度大时,Na+通过排出管的速度亦快,重吸收时间缩短,重吸收量因而减少,结果Na+排出量增加。所以,大量发汗可造成高渗性脱水。此时除应补充足够的水外,还应补给食盐,否则易引起机体内环境水和电解质平衡的紊乱。醛固酮也能作用于排出管,促进Na+的重吸收。在夏季,醛固酮分泌增多,可减少Na+的排出。另外,血浆中的氨为0.05mg%,而汗液中氨的浓度为3~10mg%。显然,这是排出管的分泌作用所致。汗腺的这些功能和肾小管很相似,也具有排出含氮代谢产物和保钠的生理作用。

汗腺分泌的调节 发汗是反射性活动。皮肤温热刺激和中枢血液温度升高,可引起温热性发汗。精神紧张或疼痛刺激则引起精神性发汗。环境温度由26℃迅速上升到39℃,引起明显的温热性发汗。在高温环境中经过20分钟潜伏期,出现全身发汗。除手掌、足跖外,发汗量以躯干部为最多,其次为面部与前额,颊部最少,四肢则因人而异。一日的汗量,夏季可达1.5~2.0 L(坐位工作),加上不感蒸发量能达到2~3L。最高者1小时便可发汗1.0~1.5L。但这不可能持续全天。一日的最高汗量为7~10L。这些汗液并不能都起到散热作用。实际上参与散热作用的只有在皮肤表面上蒸发的那一部分。因此将蒸发的汗量称为有效汗量。有效汗量因环境的气温、湿度、气流以及着衣情况不同而变化。环境温度越高,发汗速度越大。温度高、湿度也大时,发汗虽多,但不易蒸发。风速大、空气对流快时,汗液容易蒸发,因而散热也快。此时可导致汗量减少。但如处于高温环境中时间过长,到一定时刻,发汗速度便骤降,这是由于汗腺产生了疲劳所致。在冬季寒冷环境,发汗速度降低,汗液的分泌量甚少。此外,口腔、舌的感受器刺激也能引起反射性发汗。精神性发汗主要见于手掌、足跖等部位。精神性发汗于生后1~3个月开始出现。它与散热无关,生理意义还不大清楚。精神紧张时,手掌、足跖处突然发汗,汗量也很多。除手掌、足跖、腋窝外,前额亦经常出现精神性发汗。

支配人汗腺的神经为交感神经,在进化过程中由肾上腺素能转为胆碱能纤维。兴奋时其末释放乙酰胆碱,引起汗腺分泌。汗腺活动时,还释放一种激肽释放酶,它作用于血浆中的激肽原,使之生成缓激肽。缓激肽作用于皮肤和汗腺的血管,使血管舒张,更有利于汗腺的分泌。另外有人认为,腋窝等处的汗腺属于肾上腺素能纤维。

发汗中枢分为温热性和精神性发汗中枢两种。自大脑皮质至脊髓都有温热性发汗中枢存在,但仍未能准确定位。实验证明,平时起发汗中枢作用的主要部位在下丘脑。例如,刺激猫下丘脑前部,引起爪跖发汗;刺激下丘脑后部则汗液分泌减少。看来,下丘脑前部是发汗中枢,后部是发汗抑制中枢。据报道,即使大脑皮质受损伤,只要下丘脑发汗中枢正常,发汗可无异常变化。刺激下丘脑发汗中枢的因素有二:一是到达该中枢的血液温度,二是来自皮肤温度感受器的传入冲动。前者对发汗中枢起主要作用。由下丘脑前部发汗中枢发出的神经纤维,大半都在脑桥上半部交叉,少数纤维在颈髓交叉,然后到达脊髓侧角,与侧角细胞形成突触,由此再发出交感神经支配各处皮肤的汗腺。刺激视束前额叶的基底部能引起轻微发汗;大脑皮质损伤,常出现多汗症。这些事实表明大脑皮质也有发汗中枢和发汗抑制中枢。

一般认为,精神性发汗中枢存在于大脑皮质运动前区。

在人体,神经反射性发汗占优势,但也受体液性因素的调节。局部先注射少量肾上腺素,然后再注射催汗剂,如毛果芸香碱,比单纯注射催汗剂发汗量更大。提示肾上腺素对人体发汗可能是一个辅助激活因素。

温热性、精神性因素都能引起腋窝发汗。腋窝中央有毛部分有十几平方厘米,此处大、小汗腺并存,也是大汗腺在全身最集中的部位。腋窝发汗量的个体和种族差异都很明显,白俄罗斯人较多,日本人居次,中国人(汉族)则较少。此处,大汗腺分泌的成分比较复杂,有人带有特殊臭味,青春期比较明显。组织学证明,大汗腺在进化过程中有腋臭腺与非腋臭腺之分。腋臭症是因有腋臭腺之故。具有腋臭症的人伴有多汗,而多汗的人不一定有腋臭,两者无直接关系。

- 整顿经济是什么意思

- 整顿经济秩序是什么意思

- 整顿考核是什么意思

- 整顿藏区台防官员兵丁章程是什么意思

- 整顿规定是什么意思

- 整顿部队,操练士兵是什么意思

- 整顿部队,然后将其解散是什么意思

- 整顿风俗是什么意思

- 整顿,治理是什么意思

- 整领是什么意思

- 整风是什么意思

- 整风眼儿去是什么意思

- 整风运动是什么意思

- 整风运动的历史背景是什么意思

- 整饬是什么意思

- 整饬使合标准是什么意思

- 整饬使气氛严肃是什么意思

- 整饬军纪是什么意思

- 整饬周备是什么意思

- 整饬己身使行为谨严合礼是什么意思

- 整饬武备是什么意思

- 整饬法令是什么意思

- 整饬法度是什么意思

- 整饬纪律是什么意思

- 整饬而归是什么意思

- 整饬自身是什么意思

- 整饬,整治是什么意思

- 整饭是什么意思

- 整饰是什么意思

- 整饰使容貌美丽是什么意思

- 整饰军旅,炫耀武力是什么意思

- 整饰容貌、仪表是什么意思

- 整饰行为是什么意思

- 整饺子是什么意思

- 整駕是什么意思

- 整驼子是什么意思

- 整骨是什么意思

- 整骨学是什么意思

- 整骨定痛散是什么意思

- 整骨手册是什么意思

- 整骨手法图解是什么意思

- 整鬓是什么意思

- 整鬼是什么意思

- 整鬼整怪是什么意思

- 整鬼整马是什么意思

- 整鲜是什么意思

- 整黑夜是什么意思

- 整齐是什么意思

- 整齐一律是什么意思

- 整齐一致是什么意思

- 整齐严肃是什么意思

- 整齐丰富是什么意思

- 整齐分明,毫不紊乱是什么意思

- 整齐划一是什么意思

- 整齐地堆是什么意思

- 整齐地堆成的东西是什么意思

- 整齐均一是什么意思

- 整齐均匀是什么意思

- 整齐完备是什么意思

- 整齐明亮是什么意思