【名称出处】:《纲目》

【概况】:

异名 檗木(《本经》),黄檗(《别录》),黄檗木(《纲目》)。

基源 为芸香科黄檗属植物、黄檗、黄皮树和秃叶黄皮树的树皮。

原植物 黄檗Phellodendron amurense Rupr.。黄皮树Phellodendron chinense Schneider。秃叶黄皮树Phellodendron chinense var.glabriusculum Schneider。

历史 檗木(《本经》)列为中品。(《别录》)载:“黄檗生汉中及永昌”。

《本草经集注》谓:“今出邵陵者,轻、薄、色深为胜,出东山者、厚而色浅,其根于道家入木芝品,今人不知取服之。又有一种小树,状如石榴,其皮黄而苦,俗呼为子檗,亦主口疮;又有一种小树,多刺皮亦黄、亦主口疮”。

根据上述后二者特征、似非黄蘖属植物。《蜀本草》、《图经》:“载黄檗树高数丈,叶似吴茱萸,亦如紫椿,经冬不凋,皮外白里深黄色……皮紧、厚二三分,鲜黄者上,二月五月采皮,日干”。《本草图经》谓:“檗木,黄檗也,今处处有之,以蜀中者为佳,五月六月采皮,去皱粗暴干用”。《纲目》载:“黄檗性寒而沉,生用则降实火,熟用则不伤胃,酒制治上,盐制则治下,蜜制则治中”,同时并提出质疑,谓:“檗木名义未祥。

《本经》言檗木及根,不言檗皮,岂古时木与皮通用乎”。本品首收入《中国药典1985年版》。

形态 黄檗为大乔木,通常高10~15m,径可达1m,枝干扩展,略斜出;树皮2层,内层薄,暗橄榄色至棕色,外层厚,木栓质,皮灰棕色,纵向沟裂略成不规则的网状;小枝灰棕色或棕褐色,常有细小皮孔,无毛,顶芽不存,侧芽密生锈色芽毛,为叶基所包;叶痕上大小略等的三堆维管束痕。

叶对生,单数羽状复叶,叶轴及叶柄无毛,或被短毛,小叶5~13卵状披针形或卵形,长5~12cm,宽3.5~4.5cm,先端长渐尖,基部钝圆或宽楔形,有时略不整齐,边缘具细圆锯齿,齿缝有腺点,常被缘毛(老叶无),上面暗绿色,无毛,背面灰绿色,常沿中脉基部两侧有长柔毛,秋季落叶前变为亮黄色。顶生聚伞圆锥花序,雌雄异株,花轴及花枝初被毛后脱落;萼片5,广卵形端尖;花瓣5,覆丸状排列,长圆形,长3~4mm;雄花雄蕊5,较花瓣长,花丝腺形,基部被毛,插生于花盘基部四周,花药为广椭圆形,药囊纵裂,药隔顶端有突尖体,退化雌蕊细小,钻形,五叉裂,裂片基部密被短柔毛;雌花退化,雄蕊短小,呈鳞片状,子房5室,具短柄,花柱短,柱头状,5浅裂。浆果状核果,圆球形,果肉有特殊气味,成熟时黑色,径约1cm。

种子卵状长圆形,2~5粒,外种皮半透明,软骨质内种皮黑色、厚骨质。花期5~6月,果期9~10月。商品药材名关黄柏。

(图见《中国高等植物图鉴》.第2册.551页.2832图)

生境与分布 为深根性阳性树种,多生长于山沟,河流及溪流附近,或混生于杂木林中的肥沃腐殖土壤中。分布于中国东北、河北、山东、山西、宁夏、河南。朝鲜、原苏联、日本也有。

黄皮树(心称川黄檗)与黄檗(习称关黄檗)的主要区别在于黄皮树树皮无或有较薄的栓皮,无弹性;成长的小叶片通常不呈镰刀状狭披针形,叶轴无毛,小叶片背面全部密被长柔毛。花期5~6月,果熟期10月。(图见《中药志》.第2版.第5册.499页.图374)生于山上沟边的杂木林中;也有栽培。分布于浙江、江西、湖北、湖南、广西、陵西、甘肃、四川、贵州、云南。

秃叶黄皮树与黄檗、黄皮树的主要区别在于小叶皮背面仅中脉被柔毛。花期6~7月,果熟期9~10月。

(图见《浙江药用植物志》.上册.668页.图699)生于海拔900m以上的山坡杂木林中或栽培。分布于秦岭以南各地。。

【生药】:

栽培 宜凉爽气候,能耐严寒。

需选土层深厚肥沃、腐殖质较多而湿润的壤土种植。用种子繁殖,育苗移某。

春播在3~4月,播前1~2月将种子与湿砂掺混,放于0~10℃温度下催芽处理。

用条播播种,行距20~25cm,沟深约2cm,将种子匀撒沟中,每亩用种量4kg左右。播后薄覆细土,稍加镇压后盖草。秋播在10月,用当年采收种子播种,勿需处理。

出苗后陆续揭去盖草,结合松土除草进行分批间苗,最后按20cm株距定苗。育苗1~2年后,苗高0.7~1.0m时移栽,于春季或秋季栽植,行株距各3~4m,每穴栽苗1株。

也可于7~8月间进行扦插繁殖。苗期须勤除草、浅松土,每年追肥2~3次;移栽后每春、冬两季各追肥1次,用厩肥和人畜粪开沟环施,并培土壅根。病害有立枯病,为害幼苗,可用退菌特50%可湿性粉500倍液喷射;锈病,用敌锈钠400倍液防治。注意地老虎、蛴螬、凤蝶幼虫的防治。

采集 立夏至夏至间采收栽植10年以上的树皮,趁鲜刮去粗皮,晒干。

鉴别

性状 关黄柏(即黄檗)树皮呈板片状,栓皮已大部创去,厚2~4mm。外表面黄绿色或淡棕黄色,较平坦,有不规则的纵裂纹,皮孔痕小而少见,偶有灰白色的粗皮残留。

内表面黄色或黄棕色。

体轻,质较硬,断面鲜黄色或黄绿色。川黄柏(即黄皮树) 树皮呈板片状或浅槽状,长宽不一,厚3~6mm。

外表面黄褐色或黄棕色,平坦或具纵沟纹,有的可见皮孔痕及残存的灰褐色粗皮,内表面暗黄色或淡棕色,具细密的纵棱纹。体轻、质硬,断面纤维性,呈裂片状分层,深黄色。气微,味甚苦,嚼之有粘性。

显微 关黄柏 未除尽外皮的横切面:木栓细胞含黄棕色物;栓内层细胞中含草酸钙方晶。皮层较狭窄,散有石细胞及纤维群;石细胞有时分枝;薄壁细胞含方晶及淀粉粒。韧皮部占极大部分,射线宽2~4列细胞;韧皮纤维束断续地排列成若干层带(硬韧部),纤维黄色,壁极厚,胞腔作点状,纤维束外围薄壁细胞含方晶,形成晶纤维;粘液细胞随处可见。

粉末绿黄色至黄色: ❶ 纤维束鲜黄色,直径16~38μm,壁极厚,木化,纹孔沟一般不明显。晶纤维方晶至为密集,含晶细胞的壁不均匀地增厚。

❷ 石细胞成群,鲜黄色;呈类圆形、类方形、纺锤形或作不规则分枝状,类圆形直径35~80μm,壁极厚,层纹极明显,纹孔沟不明显或较短,少数分枝状石细胞壁较薄。

❸ 草酸钙方晶甚多,大多呈类双锥形、多面形或正立方形,直径12~30μm。

❹ 粘液细胞少见,呈类球形,直径32~42μm,遇水无显著变异。此外,有微小球形淀粉粒及筛管。

川黄柏 皮层石细胞较多;韧皮部外侧也有少数石细胞;射线常弯曲。粉末:石细胞大多呈分枝状,呈圆形者直径40~128μm,纹孔沟可见。

黄色粘液细胞多单个散离,遇水渐膨胀呈类圆形或矩圆形,直径40~72μm,壁薄,有时胀裂,胞腔中可见无定形粘液质。

理化 ❶ 取本品粉末1g,加乙醚10ml,振摇后,滤过,滤液挥干,残渣加冰醋酸1ml使溶解,再加硫酸1滴,放置,溶液显紫棕色。

❷ 取本品粉末0.1g,加甲醇5ml,置水浴上加热回流15分钟,滤过,滤液补至5ml,作为供试品溶液。另取黄柏对照药材,同法制成对照药材溶液。

再取盐酸小檗碱对照品,加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各1μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以苯-醋酸乙酯-甲醇-异丙醇-浓氨试液(6∶3.1.5∶1.5∶0.5)为展开剂,置氨蒸气饱和的层析缸内,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的一个黄色荧光斑点。

加工炮制 常用泡制品有❶ 生用黄柏 除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥。

❷ 盐黄柏 取黄柏丝按《中国药典1990年版》附录盐水炙法进行炒干。

❸ 黄柏炭 取黄柏丝按《中国药典1990年版》附录进行,炒至表面焦黑色。。【化学】:

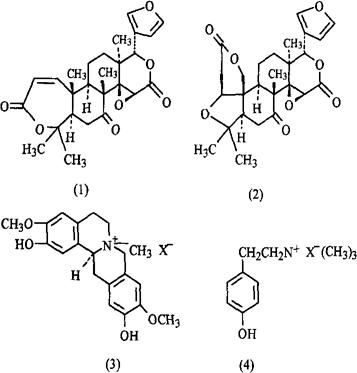

黄柏树皮含黄柏酮(Obacunone)(1)、黄柏内酯(Obaculactone;即柠檬苦素,Limonin)(2)、小檗碱(Berberine)、掌叶防己碱(Palmatine)[1]。

附 根皮含小檗碱、药根碱(Jatrorrhizine)、黄柏碱(Phellodendrine)(3)、白仙影掌碱(Candicine)(4)[3]。

木部含小檗碱[2]。

果含小檗碱、药根碱[3]、酚类、醛类、有机酸;果的挥发油主要有香叶烯、香叶醇[3,4];非挥发油部分含小檗碱和5,5′二甲基糠醛醚[3]。

脂肪油主要为亚油酸、亚麻酸、棕榈酸[1]、药根碱、黄柏碱、N-甲基大麦芽碱、木兰碱、胍(Guanidine)[5]。

黄皮树 树皮含小檗碱、木兰碱、黄柏碱、掌叶防己碱、内酯、甾醇[6]。

秃叶黄皮树 树皮含四氢小檗碱(Tetrahydroberberine)、四氢掌叶防已碱(Tetrahydropalmatine)、四氢药根碱(Tetrahydrojatrorrhi-zine)、黄柏碱、木兰碱、β-谷甾醇[7]。

参考文献 [1] 药学杂志 1932;52(7):593 [2] 药学杂志 1962;82(4):611 [3] 中草药 1981;21(1):16 [4] 药学通报 1980;15(2):20 [5] 药学杂志 1961;81(9):1370 [6] 中国医学科学院药物研究所,中草药有效成分的研究(第1分册) 1972:396 [7] 江苏新医学院.中药大辞典.下册 1977:2032。【药理】:

❶ 抗菌 黄柏乙醇浸液1g/ml,平皿法,对炭疽杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、柠檬色葡萄球菌、志贺氏痢疾杆菌、弗氏痢疾杆菌、霍乱弧菌、沙门氏菌等有抑制作用[1]。

黄柏水提液25%浓度,平皿法对金黄色葡萄球菌、弗氏痢疾杆菌、炭疽杆菌有抑制作用[2]。黄柏煎剂1.300浓度,试管斜面接种法,对结核杆菌有抑制作用[3]。黄柏煎剂及醇提液1g/ml浓度,平皿凹杯法,对脑膜炎球菌有抑制作用,试管稀法,黄柏煎剂1∶300,醇提液1∶160浓度对脑膜炎球菌有抑制作用[4]。

黄柏水浸剂1g/ml平皿打洞法,对变形链球菌有抑制作用[5]。

❷ 抗真菌 川黄柏浸剂1∶20~1∶40浓度,试管斜面法,对须疮癣菌、絮状表皮癣菌、石膏样小芽胞癣菌、羊毛状小芽胞癣菌有抑制作用[6]。黄柏煎剂30%浓度,使堇色毛癣菌、许兰氏黄癣菌、狗小芽胞菌、同心性毛癣菌、絮状表皮癣菌、许兰氏黄癣菌蒙古变种,红色毛癣菌、铁锈色毛癣菌等均停止发育[7]。黄柏1∶3浓度于试管内对堇色毛癣菌、同心性毛癣菌、石膏样毛癣菌、许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌、铁锈色小芽胞癣菌、羊毛状小芽胞癣菌、石膏样小芽胞癣菌、腹股沟表皮癣菌、红色表皮癣菌、K、W、氏表皮癣菌、紧密著色芽生菌、星形奴卡氏菌等有抑制作用[8]黄柏煎剂10%,平皿法,对羊毛样小胞子菌、红色毛癣菌、甲克氏胞子丝菌有抑制作用[9]。黄柏煎剂10%~100%浓度,平皿法,对白色念珠菌有抑制作用[10]。

❸ 抗滴虫 黄柏煎剂10%浓度与滴虫液1∶1混和培养,对阴道毛滴虫有抑制作用[1]。

❹ 抗肝炎 黄柏煎剂6.25%~100%体外试验,对乙型肝炎抗原有抑制作用[12~15]。

❺ 对免疫功能的影响 黄柏煎剂,100%浓度,0.3ml/只ig,连续7d,能增加小鼠脾空斑形成细胞数[16]。

❻ 抗溃疡 黄柏提取物(去小檗碱)100mg/kg sc,100,1000mg/kg ig或id,对乙醇、阿斯匹林或幽门结扎诱发的大鼠胃溃疡有抑制作用[17]。

❼ 降压 黄柏(P.chinensie var.omeiense Huang)煎剂12g/kgip,使麻醉猫血压急骤下降至原水平的60%[18]。 黄柏流浸膏2g/kg ip。

对麻醉猫有降压作用,对心率影响不明显[19]。

川黄柏流浸膏2g/kg ig.对睾丸切除型高血压大鼠有降压作用[20]。

黄柏碱(phellodendrine)0.3mg/kg iv,可使麻醉犬、猫、兔血压下降,其降压机制与神经节阻断作用有关[21]。黄柏中分离出一种具有β受体激动剂作用的物质,24μg/kg iv.使大鼠血压下降,心率增加,普鲁萘尔可消除其作用[22]。

❽ 其他 黄柏果挥发油及其成分香叶烯400,800mg/kg ig,小鼠酚红法试验表明有祛痰作用;挥发油640mg/kg ig,连续7d,能明显降低小鼠呼吸道洗液中总蛋白含量,400mg/kg ig,对鸽气管内滴入的印度墨汁,可加速其排送;挥发油及香叶烯800mg/kg ig,对小鼠氨雾引咳有一定镇咳作用。挥发油400mg/kg ig,对电刺激麻醉猫喉上神经引咳有镇咳作用[24]。黄柏成分坎狄辛(candicine)20~30μg注入大鼠脑室,能引起皮质电激活癫痫样波型的脑电改变[23]。

黄柏碱体外试验5×10-6对乙酰胆碱5×10-6引起的蛙腹直肌收缩有抑制作用[21]。

毒性 黄柏流浸膏腹腔注射,对小鼠的LD50为2.7g/kg[19]。黄柏碱腹腔注射,对小鼠的LD50为69.5mg/kg[21]。

黄柏果挥发油灌胃,对小鼠的LD50为6.688±0.656g/kg[24]。

参考文献 [1] 植物学报 1954;3(2):121 [2] 西安医学院学报 1958;(5):40 [3] 辽宁医学杂志 1960;(7):26 [4] 微生物学报 1960;(2):171 [5] 药物分析杂志 1987;7(2):114 [6] 中华医学杂志 1952;38(4):315 [7] 中华医学杂志 1955;41(6):536 [8] 中华皮肤科杂志 1957;5(4):286 [9] 中华医学杂志 1962;48(12):781 [10] 新医药学杂志 1973;(5):28 [11] 河南医学院学报 1960;(7):23 [12] 新医药学杂志 1975;(9):38 [13] 天津医药 1975;(7):343 [14] 天津医药 1976;(6):283 [15] 中华内科杂志 1976;1(3):192 [16] 山东中医学院学报 1979;(4):31 [17] 药学杂志(日) 1989;109(9):672 [18] 药学学报 1960;8(1):35 [19] 药学学报 1962;9(5):281 [20] 药学学报 1962;9(10):661 [21] 日本药理学杂志 1962;58(2):138 [22] 生药学杂志(日) 1982;36(3):211 [23] CA 1976;84:13083x [24] 药学通报 1982;17(5):48。【药性】:

性味 苦,寒。

❶ 《药性论》:“平。”

❷ 《珍珠囊》:“苦、辛。”

归经 归肾、膀胱经。

❶ 《汤液本草》:“足太阳经引经药,足少阴经之剂。”

❷ 《医学入门》:“足少阴、手厥阴本药,足太阳引经药。”

❸ 《本草经解》:“入足少阴肾经,手少阴心经。”

功效 清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮;盐黄柏:滋阴降火。

主治 湿热泻痢,黄疸,带下,热淋,脚气,痿躄,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹瘙痒。

盐黄柏:用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。 ❶ 《本经》:“主五脏肠胃中结热,黄疸,肠痔;止泄痢,女子漏下赤白,阴伤蚀疮。”

❷ 《别录》:“疗惊气在皮间,肌肤热赤起,目热赤痛,口疮。”

❸ 《纲目》:“敷小儿头疮。”

❹ 《药性论》:“主男子阴痿。治下血如鸡鸭肝片;及男子茎上疮,屑末敷之。”

❺ 《珍珠囊》:“治肾水膀胱不足,诸痿厥,腰膝无力。”

❻ 《本草拾遗》:“主热疮疱起,虫疮,痢,下血,杀蛀虫;煎服,主消渴。”

❼ 《日华子本草》:“安心除劳,治骨蒸,洗肝,明目,多泪,口干,心热,杀疳虫,治蛔心痛,疥癣,蜜炙治鼻洪,肠风,泻血,后分急热肿痛。”

❽ 《兰室秘藏》:“治夏月气上冲咽不得息,而喘息有音不得卧。”

❾ 《全国中草药汇编》:“急性细菌性痢疾,急性肠炎,急性黄疸型肝炎,口疮,风湿关节炎,泌尿系感染,遗精,白带;外用治烧烫伤,急性结膜炎,黄水疮。”

❿ 《新华本草纲要》:“热痢,黄疸,结膜炎,中耳炎,黄水疮,慢性气管炎。” ⑾《现代实用中药》:“打扑挫筋等,磨粉调如泥状涂贴。”

用法用量 内服:煎汤,3~12g,或入丸、散。

外用;适量,研末调敷或煎水浸渍。

使用注意 脾虚泄泻,胃弱食少者忌服。

❶ 《本草经集注》:“恶干漆。”

❷ 《本草经疏》:“阴阳两虚之人,病兼脾胃薄弱,饮食少进及食不消或兼泄泻,或恶冷食好热食;肾虚天明作泄;上热下寒,小便不禁;少腹冷痛,子宫寒;血虚不孕,阳虚发热,瘀血停滞,产后血虚发热,金疮发热;痈疽溃后发热,伤食发热,阴虚小水不利,痘后脾虚小水不利,血虚不得眠,血虚烦躁,脾阴不足作泄等症,法咸忌之。”。【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配栀子,治黄疸,身热发黄。

❷ 配薤白,治湿热疫毒壅滞肠中而见泄痢后重,大便滞涩等症。

❸ 配槟榔,以猪油调服,治肺壅,鼻中生疮、肿痛。

❹ 配车前子,治热淋,小便涩痈。

❺ 配赤芍,治热痢下血。

❻ 配木香,治急性腹泻、腹痛。

❼ 配细辛,治尿频、尿急,排尿不畅,尿路痛。

❽ 配川乌头,研末调涂,治痈疽肿毒。

❾ 配苦参,治皮湿疹,热疮。

❿ 配知母,治阴虚火旺的发热、盗汗、遗精等症。

⑾配枯矾,研禾掺之,治小儿脓疮遍身不干。 ⑿配苍术,治湿热下注,关节疼痛,两足软弱,足膝红肿热痛,或湿热带下,湿疮淋漓,兼见小便短赤,舌苔黄腻等症。 ⒀配蚕砂,治湿热带下。

⒁配肉桂,治咽痛。 ⒂配黄芩,煎汤洗,治阴疮肿痛,或阴蚀有脓。涂以白蜜效佳。 ⒃配黄连,研末敷之,治妇女阴疮,或赤白带下。

⒄配铜绿,研末搽之,治口疳鼻烂。 ⒅配生地,治肾阴不足,虚火内炽之低热不退,骨蒸汗出,或下消多尿等症。 ⒆配猪胆汁外涂,治疮疡肿毒。 ⒇配龙脑,麦冬汤下,治热甚梦泄,怔松恍惚,膈壅舌干。

(21)配真蛤粉,治白淫,梦泄遗精及滑出而不收。

(22)配青黛粉、石膏粉,用麻油调搽,治湿疹。

(23)配荆芥、苦参,治湿疹。 (24)配芡实、白果,治湿热所致黄浊白带。

(25)配白头翁、秦皮,治热痢。 (26)配苍术、牛膝,治足膝肿痛,下肢瘫痪麻木,有心胸烦热,口燥咽干,大便秘结等症。 (27)配车前子、白果,治妇女带下,秽臭黄稠。

(28)配木通、淡竹叶,治膀胱湿热,小便淋涩热痛。

(29)配栀子、大黄,治黄疸。 (30)配黄芩、黄连,治湿热内盛,温病初起。

(31)配翻白草、秦皮,治痢疾。 (32)配苍术、川椒,治下阴自汗,头晕腰酸。

(33)配砂仁、甘草,降心火,益肾水。 (34)配地榆、白及,焙干研粉,麻油调敷,治烧烫伤。

(35)配知母、肉桂,治小便不利,尿道热痛。 (36)配白头翁、黄连,治痢疾,腹痛,身热后重。

(37)配栀子、茵陈,治黄疸。 (38)配栀子、甘草,治湿热黄疸,身黄发热等症。 (39)配山药、车前子、芡实,治下焦湿热,带下黄白等症。 (40)配赤芍、丹皮、栀子,治热毒疮疡,皮肤湿疹。

(41)配大黄、苦参、滑石,煎汤外洗或研末撒敷,治热毒疮疡,皮肤湿疹。 (42)配苦参、荆芥、苏叶,治皮肤湿热,疮疖,湿疹等症。 (43)配白头翁、秦皮、黄连,治热毒痢疾。 (44)配熟地黄、盐水炒知母、龟板,治阴虚低热,盗汗,尿血,腰酸,耳鸣,遗精。

(45)配车前子、山药,银杏,治白带,阴痒。 (46)配煅石膏、红升丹、枯矾,研粉,麻油或菜油调敷,治黄水疮。 (47)配熟地黄、盐水炒知母、山药、山茱萸,治阴虚低热,盗汗,尿血,腰酸,耳鸣,遗精。 (48)配黄连、木香、马齿苋、白头翁,治湿热泄痢。

(49)配木香、藿香、茯苓、白术,治湿热泄痢。 (50)配茵陈、栀子、生大黄、车前子,治湿热郁蒸而致之黄疸。 (51)配槐角、槐花炭、地榆、防风,治痔疮便血。 (52)配苍术、牛膝、木瓜、苡米,治湿热伤筋而致下肢痿弱,甚或麻木、瘫痪等症。

(53)配地黄、龟板、知母、猪脊髓,治阴虚火旺所致的骨蒸痨热,盗汗,梦遗,口干、经闭、下午颧红等症。

方选和验方 ❶ 《阎氏小儿方论》:“治小儿热痢下血:黄檗15g,赤芍药12g。上同为细末,饭和丸,麻子大。每服10~20丸,食前米饭下,大者加丸数。”

❷ 《千金翼方》:“治妊娠及产后寒热下痢:黄檗500g,黄连30g,栀子20枚。上3味,细切,以水1000ml,渍1宿,煮3沸,服200ml,1日1夜令尽。

呕者加橘皮30g,生姜60g。”

❸ 栀子柏皮汤(《伤寒论》):治伤寒身黄,发热:肥栀子15个(擘),甘草30g(炙),黄柏60g。

上3味,以水800ml,煮取300ml,去滓,分温再服。

❹ 二妙散(《丹溪心法》)治筋骨疼痛,因湿热者:黄檗(炒)、苍术(米泔浸,炒)。

上2味为末,沸汤入姜汁调服。二物皆有雄壮之气,表实气实者,加酒少许佐之。

❺ 清心丸(《圣济总录》)治热甚梦泄,怔忪恍惚,膈壅舌下:黄檗(去粗皮)30g。捣罗为末,入龙脑2g,同研匀,炼蜜和丸如梧桐子大。每服1~19丸,浓煎麦冬汤下。

❻ 珍珠粉丸(《素问病机气宜保命集》)治白淫,梦泄遗精及滑出而不收:黄檗500g(放新瓦上烧令通赤为度),真蛤粉500g。

上为细末,滴水为丸,如桐子大。每服100丸。空心酒下。

❼ 大补丸(《丹溪心法》)降阴火,补肾水:黄檗(炒褐色)、知母(酒浸,炒)各120g,熟地黄(酒蒸)、龟板(酥炙)各180g。

上为末,猪脊髓、蜜丸。服70丸,空心盐白汤下。

❽ 封髓丹(《奇效良方》)降心火,益肾水:黄檗90g,砂仁45g,甘草30g。

上为细末,稀糊为丸,如梧桐子大。

每服50丸,用肉苁蓉15g切碎;用酒300ml,浸1宿,次日早空心煎三、四沸,去滓,以清酒送下。

❾ 五行汤(《眼科龙木论》)治时行赤目:黄檗,去粗皮,为末,湿纸包裹,黄泥固,煨干,每用一弹子大,纱帕包之,浸水200ml,饭上蒸熟,乘热熏洗。

1丸可3~5次。

❿ 《小品方》:“治口疳臭烂:黄檗15g,铜绿10g。共为末掺之,去涎,愈。” ⑾《圣济总录》:“治唇疮痛痒:黄檗末,以野蔷薇根捣汁调涂。” ⑿《圣惠方》:“治肺壅,鼻中生疮,肿痛:黄檗、槟榔等份。捣罗为末,以猪脂调敷之。

” ⒀《补缺肘后方》:“治奶发,诸痈疽发背及妒乳:捣黄檗末,筛,鸡子白和,厚涂之。干,复易。

” ⒁《濒湖集简方》:“治痈疽肿毒:黄檗皮(炒)、川乌头(炮)等份。为末,调涂之,留头,频以米泔水润湿。

” ⒂《补缺肘后方》:“治男子阴疮损烂:煮黄檗洗之,又白蜜涂之;黄连、黄檗等份,末之,煮肥猪肉汁,渍疮讫,粉之。” ⒃《简便单方》:“治小儿脓疮,遍身不干:黄檗末,入枯矾少许掺之。” ⒄《丹溪心法》:“治酒湿痰痛风:黄柏、威灵仙各15g,茅术、羌活、甘草、陈皮、芍药各3g。姜,水煎。

日1剂,3次分服。” ⒅大风髓丹(《医垒元戎》)治心火旺,阳大盛,补肾水真阴虚损,心有所欲,速于感动,应之于肾,疾于施泄,此方固真元,降心火,益肾水:黄柏(炒)60g,缩砂仁30g,甘草15g,半夏(炒)、猪苓、茯苓、红莲蕊、益智仁各7.5g。为丸。每眼50丸。

⒆黄柏汤(《千金要方》)治小儿夏月伤暴寒,下痢脓血,头痛身热,壮热心烦,及温病热盛,复遇暴寒折之,热入腹中,下血如鱼脑者:黄柏、黄连、白头翁(一作血蔹)、升麻、当归、牡蛎、石榴皮、黄芩、桑寄生、甘草各6g,犀角、艾叶各0.3g。上为粗末,水煎。

⒇檗皮汤(《证治准绳》)治衄血、吐血、呕血,皆失血虚损,形气不理,羸瘦不能食,心忪少气,燥渴发热:生地黄、甘草、黄檗、白芍药各30g。上 咀,用醇酒600ml渍之1宿,以铜器盛米饮下,蒸1炊时久,渍汁100ml服,食后。

咀,用醇酒600ml渍之1宿,以铜器盛米饮下,蒸1炊时久,渍汁100ml服,食后。

(21)正气汤(《证治准绳》)治盗汗:黄檗(炒)3g,知母(炒)4.5g,甘草(炙)1.5g。上为麤末,作1服,水200ml,煎100ml,卧时服。 (22)益本固肾丸(《证治准绳》)治目昏花:黄檗(去麄皮)、知母(去毛,各剉碎,酒洗,炒)各等份,上为极细末,滴水丸如桐子大。每服150丸,空心热汤下,服后以干物压之。

(23)宣明大金花丸(《刘纯医学全集》)治中外诸热,寝汗,咬牙睡语,惊悸,溺血淋閟,咳血衄血,瘦弱头痛,并骨蒸肺痿劳嗽。去大黄,加栀子,名栀子金花丸:黄连、黄柏、黄芩、大黄各等份。

上为末,滴水丸小豆大,每20~30丸,新水下。 (24)滋阴化气汤(《刘纯医学全集》)治因服热药过多,小便不利,诸药不效,或脐下闷痛难忍:黄连,黄柏(各炒)、甘草(炙)各等份。

上 咀,每15g,水煎,食前服。如不通,加知母。 (25)《刘纯医学全集》:“治打扑损筋伤骨折:黄柏30g,半夏15g。上为细末,每用15g,生姜自然汁调如稀糊,付用纸花贴,如干再付。

咀,每15g,水煎,食前服。如不通,加知母。 (25)《刘纯医学全集》:“治打扑损筋伤骨折:黄柏30g,半夏15g。上为细末,每用15g,生姜自然汁调如稀糊,付用纸花贴,如干再付。

骨折先用绢帛封缚,次用沙木扎定,良久痛止。即痒觉热,乃是活血,筋骨复旧。

” (26)黄甘丸(《圣济总录》)治饮酒过多,内有积热,夜梦遗精:黄柏(去粗皮)、甘草各等份,上2味,生捣罗为末,炼蜜和丸,如梧桐子大。每服20丸,空腹及夜卧时用湿水或麦门冬汤送下。 (27)黄柏丸(《圣济总录》)治痢下黄赤水,或黄赤脓,四肢烦,皮肤冷:黄柏(去粗皮)30g,黄连(去须,炒)60g,熟艾15g,黄芩(去黑心)30g。上4味,捣罗为末,用白蜜90g炼熟,加醋30g溶化,入前药末和捣,丸如梧桐子大。

每服30丸,空腹时用米饮送下,日服2次 (28)黄柏散(《圣济总录》)治口糜生疮:黄柏(蜜涂,炙干,去火毒)、白僵蚕(直者,置新瓦上,下以火煿至丝断,去火毒)各等份。上2味,捣为细散,掺口内及舌上,有涎吐出。

(29)黄柏散(《世医得效方》)治汤火伤:鸡子壳、黄柏、朴硝、大黄、寒水石各等份。上为细末,白水调涂。

(30)黄柏散(《杂病源流犀烛》)治下疳:黄柏9g(猪胆汁炙)、橄榄核(烧存性)、陈螺蛳(烧存性)各6g,儿茶、轻粉各4.5g。上药研为细末,先以甘草水洗净患处,再以药末掺之。 (31)黄柏黑散(《外台秘要》)治小儿脐中有渗出液,久不愈:黄柏(炙)30g,釜底墨1.2g。上2味,捣和为散,以粉洒于脐中。 (32)辽宁《中草药新医疗法资料选编》:“治痢疾:黄柏300g,翻白草450g,秦皮300g。将翻白草、秦皮全部及黄柏200g,共水煎2次,合并煎液,用文火浓缩成膏状,将剩余100g黄柏研细粉加入膏中,搅匀,低温烘干,研细粉。

每服1~2g,日3次。

” (33)《全国中草药汇编》:“治烧伤:黄柏、地榆、白及各等量,焙干研粉,香油(麻油)调成稀糊状,外敷伤面。” (34)《全国中草药汇编》:“治黄水疮:黄柏、煅石膏各30g,红升丹6g,枯矾12g。共研细粉,用麻油或菜油调涂患部,每日1~2次;2~3天局部见新皮时,用量酌减,继续涂用5~7天;或黄柏粉、氧化锌粉各等量,用香油调成膏,涂患处,每日1~2次。

” (35)黄柏苍术汤(《中医皮肤病学简编》)治慢性湿疹:黄柏9g,苍术9g,蒲公英9g,滑石15g,龙胆草15g,生地15g。水煎服。 (36)南京药学院《中草药学》:“治痈疽(脑疽发背),疔疖,远年臁疮,深浅溃疡及烫火伤等:黄柏、黄芩各300g,松香、栀子各150g,黄连120g,黄蜡720g,黄丹180g,麻油5000g。取黄柏、黄芩、栀子、黄连浸泡麻油内3~10天,置锅内用文武火炸枯去滓,过滤,熬至油滴水成珠,加入黄丹、松香、黄蜡、搅拌至熔化成膏。外敷患处。” (37)湿疹撒布散(南京药学院《中草药学》)治溢液较多的湿疹及小儿臀红:黄柏、地榆等量,分别用水煎煮,合并煎液浓缩成稠膏,加淀粉适量,干燥粉碎;取上药10份,与滑石粉88份拌匀,将冰片2份溶于少量乙醇后加入拌匀即成。

撒布患处。 (38)中级医刊 1966;(3):“治下阴自汗,头晕腰酸:黄柏10g,苍术12g,川椒30粒,加水2000ml,煎至600ml,每次100ml,1日3次,2日服完。” (39)新医学 1972;(2):“治子宫颈炎和霉菌病:生黄柏、龙胆草、苦参、龙骨各等份,晒干,细研过筛,装入零号胶囊备用,每次1粒,于浴后塞入阴道深处,7天为1疗程。” (40)中医杂志 1965;(1):“治滴虫性白带:川黄柏、没食子、蛇床子、明矾各12g,为一次量。加水1000ml煮沸去渣,倒入盆内,坐在其中,先熏后浸洗半小时,每日洗涤1次,一般洗3~6次即效。” (41)黄柏祛毒散(中医杂志 1965;(10))治耳脓,黄水疮,小疖疮,湿疹,乳头裂、小烫伤等:黄柏10g,陈皮炭3g,冰片0.6g。

共为细末。用法:耳脓,先用药棉棒拭净耳内脓水,用纸卷管将药吹入耳内;黄水疮等,则将此散内加香油调敷患处。每日1~2次。 (42)黄柏三石散(湖北中医杂志 1986;(6))治脚气:取炉甘石、煅石膏、赤石脂、黄柏各等份。

共研细末备用。属湿热型,先洗净局部,剪除坏死组织,然后撒上药末,包扎于患处,隔日换药1次。

属干型者,洗净局部后以芝麻油调药末为糊敷于患处,每日换药1次。 (43)黄柏通淋汤(辽宁中医杂志 1982;(8))治泌尿道感染:黄柏10g,木通6g,金钱草30g,龙胆草10g,土茯苓15g,生地15g,小蓟15g,甘草梢6g,车前子15g。伴寒热、口苦,加柴胡10g,黄芩10g;小腹胀痛,如乌药10g,川楝子10g;尿血,加琥珀粉1.5g(吞服)。 (44)黄青流浸膏(辽宁中医杂志 1992;(2))治霉菌性阴道炎;黄柏、苦参、白鲜皮、蛇床子、青椒各150g。

将上药加适量水煎煮2次,每次半小时,合并2次煎煮液,滤过,药物浓缩至1∶1,然后分装于50ml/瓶,压盖,灭菌,备用。用法:每次10ml加热水(60~80℃)稀释成300ml,外用熏洗阴部,每日2次。

(45)黄柏矾倍散(江苏中医杂志 1982;(5))治宫颈糜烂:黄柏60g,枯矾60g,焙五倍子60g,雄黄15g,冰片3g,乳香3g。将上药共研细末,备用。月经干净3日后,开始治疗,每日上药1次,连上2日为1疗程。

上药前先用1∶5000高锰酸钾溶液进行阴道灌洗,然后用窥阴器打开阴道,将带线棉球放入高锰酸钾溶液内浸湿,再蘸上黄柏矾倍散纳入阴道,紧紧贴敷于宫颈上,第二日上药时先取出前一日的棉球,再行阴道冲洗,如此上药。

为巩固疗效,常于宫颈糜烂面脱落后,改用柏冰散(黄柏60g,冰片3g),再如前法上药1~2次。 (46)黄柏水(中西医结合杂志 1986;(4))治睑部隐翅虫皮炎:黄柏3~5g,元明粉3g。

水煎,待冷,湿敷局部,1日4~6次,1日1剂。 (47)泌尿Ⅰ号(山西医药杂志 1978;(1))治急、慢性泌尿系感染:黄柏30g,知母21g,滑石30g。

水煎服,早晚各煎服1次。

(48)加味通关丸(新中医 1988;(10))治紧张性排尿迟缓综合征:黄柏、知母、肉桂、生地、竹叶各10g。水煎服,日1剂。 (49)滋肾通关饮加味(新中医 1986;(3))治慢性前列腺增生症:知母6g,地龙、黄柏各9g,肉桂3g,金钱草、生地、牛膝各30g,冬葵子15g,车前子、木通各12g,滑石粉18g。

伴血尿,加炒蒲黄12g,小蓟18g,茜草根30g。 (50)柏远汤(吉林中医药 1987;(2))治阑尾炎:黄柏30g,远志20g。

先煎远志10分钟,后入黄柏,温服。便秘者,加芒硝15g;腹胀痛者,加枳壳10g,厚朴15g。

(51)黄柏苦参汤(内蒙古中医药 1989;(4))治肛门湿疹:黄柏60g,苦参60g。加减:局部焮红、糜烂,渗出严重者,加龙胆草40g,蒲公英30g,金银花20g,枯矾20g;瘙痒甚者,加地肤子30g,蛇床子30g;慢性湿疹瘙痒,局部皮肤肥厚,色素沉著者,加红花、大黄各20g。

上药加水约200ml,文火煎至约100ml,去药渣,待药液凉至30℃左右,局部洗浴。 (52)黄柏榆树皮粉浸泡液(吉林中医药 1987;(2))治烧伤:取黄柏、榆树皮内皮晒干,粉碎后过120目筛,取其粉末按1∶2混合配制,放入80%酒精内浸泡,酒精需超过粉末面两横指。48小时后或更长一些时间加压过滤,过滤液存入瓶内封闭备用。粉末可以反复浸泡2~3次,但浸泡要较第一次时间长。用法:创面早期清创后,Ⅱ°烧伤或入院时已感染的创面,采用黄榆浸泡液喷或涂,不要过厚或过多,2~4小时一次,用至结痂为止,创面完全暴露,痂皮10~14天即可自行脱落,痂下愈合。若治疗过程中出现痂下积脓,可局部引流,继续应用黄榆浸泡液。

Ⅲ°创面外涂,后有保痂作用。 (53)黄柏石膏粉(湖南医药杂志 1982;(6))治扭伤:黄柏、石膏研粉,按1∶1比例混合。用时按患者扭伤程度及范围大小,取适量药粉,加入樟脑酒适量,调成糊状,敷于患处,敷药后盖上油纸,用绷带包扎,配合针灸。 (54)黄柏石膏粉(赤脚医生杂志 1978;(2))治流行性腮腺炎:黄柏粉7份,生石膏粉3份,混合均匀备用。

用法:取适量药粉,用水(米醋或酒亦可)调成糊状敷于患处,用纱布、塑料薄膜等敷盖即可,每日1次,一般连敷2~3天。 (55)清热补血汤(新中医 1992(7))治复发性咽喉、口腔疾病:知母、黄柏、玄参、麦冬、丹皮、柴胡、五味子各10g,当归、白芍、川芎、熟地各20g。

每日1剂,冷水浸泡30分钟,分两次煎取药汁300ml左右,早中晚3次温服,心肺有火,加川连5g,连翘15g;肺津不足,咽干口燥,加沙参30g,天花粉15g;大便燥秘,易熟地为生地,改玄参、麦冬各为30g。 (56)黄柏金银液(辽宁中医杂志 1995;(3))治固定性药疹:金银花、黄柏、紫花地丁、连翘各500g,生甘草500g,牛蒡子60g,加水10000ml,水煎40分钟。

分离药液;第2次加5000ml,水煎30分钟,过滤去渣。再将2次药液混合后浓缩成糊状,加95%酒精,适当除去蛋白质,再回收酒精,加蒸馏水至10000ml,分装瓶备用。用时,将灭菌纱布条浸药液直接敷盖在皮损面上,或用喷壶装药液直接喷洒皮损面上,每隔数分钟喷洒1次。 (57)湖南中医杂志 1995;(1):“治复发性口腔炎:黄柏9g,砂仁3g,川黄连3g,苍术6g,甘草3g,阴虚火旺者加生地、知母、丹皮;湿热浸淫者加山栀、连翘;湿浊上泛者加厚朴、苡米。每日1剂,水煎服,20天为1疗程。”

单方应用 ❶ 《十全博救方》:“治小儿热泻:黄檗,焙为末,用米汤和丸粟米大。每服10~20丸,米汤下。

”

❷ 《独行方》:“治消渴尿多能食:黄檗250g,水400ml,煮三、五沸,渴即饮之,恣饮数日。”

❸ 《小品方》:“治小儿蓐内赤眼:黄檗,以乳浸,点之。”

❹ 《千金方》:“治口中及舌上生疮:捣黄檗含之。”

❺ 《千金方》:“治小儿重舌:黄檗,以竹沥渍取,细细点上。”

❻ 《子母秘录》:“治小儿脐疮不合:黄檗末涂之。”

❼ 《全国中草药汇编》:“治慢性皮肤溃疡:黄柏研细粉,将溃疡面洗净,撒上药粉,用纱布覆盖。”

❽ 中华内科杂志 1960;(1):“治流行性脑脊髓膜炎:用黄柏制成流浸膏(每1ml相当生药1g),3岁以下,每6小时服3ml,3岁以上4~6ml,成人6~10ml。同时仍应予一般对症治疗。”

❾ 《中药大辞典》:“治细菌性痢疾:黄柏干浸膏(0.13g相当于生药1g),每次0.4g,每日3~4次;盐酸黄柏小檗碱片(每片含盐酸小檗碱0.04g,相当于生药1g)首剂服0.24~0.32g,以后每4小时服0.12~0.16g,临床症状好转后,改为每6小时给药1次。对于慢性细菌性痢疾,可用黄柏皮切碎晒干,研粉过筛,再用10%酒精泛丸,每次4g,口服2次,7天为1疗程。”

❿ 江苏中医 1962;(11):“治肺炎:0.2%黄柏碱注射液,每次肌肉注射3ml,每8小时1次,体温降至正常后2~3天,减为每日注射2次。” ⑾《中药大辞典》:“治肺结核:用0.2%黄柏碱注射液3~6ml,肌肉注射,每天2次,2个月为1疗程;黄柏干浸膏每日3g,分3次食后服,3个月为1疗程。” ⑿江西中医药 1958;(1):“治滴虫性阴道炎:每晚清洗阴道后,塞黄柏栓剂1枚(每枚重7g,含黄柏碱0.5g),4次为1疗程;对阴道宫颈炎患者,隔日使用1枚。” ⒀中华医学杂志 1960;(4):“治急性结膜炎:用10%黄柏煎液滴眼,每次用1~2ml冲滴,每日2~3次。” ⒁《中药大辞典》:“治慢性化脓性中耳炎:采用20%或30%黄柏煎液(滤过冷藏)滴耳。用时先以双氧水洗净外耳道脓液,拭干,而后滴入药液5~10滴,侧卧15分钟。” ⒂辽宁医学杂志 1960;(4):“治慢性上颌窦炎:局部穿刺冲洗后,用黄柏流浸膏的30%稀释液徐徐注入,每侧隔4日注入1次。” ⒃中华耳鼻喉科杂志 1959;(2):“治耳部湿疹:用黄柏粉(含小檗碱1.6%)1份,香油1.2份,调成糊状,每日涂药1次。” ⒄黄柏液(辽宁中医杂志 1981;(6))治急性菌痢:取黄柏粗粉1kg,加5%硫酸3000~4000ml,浸泡24小时,时时搅拌,取浸出液过滤,加石灰乳,调整pH8~9。放置8~10小时,令其沉淀,取上清液加入其总容量的5%氯化钠,再放置8~10小时,析出沉淀,过滤,取沉淀粉加热蒸馏水使其溶解,用布氏漏斗抽滤,然后加水使总量成为1000ml,分装,100℃、30分钟灭菌,备用。用法:取生理盐水1000ml,加温37℃,清洁洗肠。

然后用粗导尿管送入肛门内15~25cm后,将黄柏液20ml,加蒸馏水20ml,混匀注入,每日1~2次,重症每日可3~4次。 ⒅黄柏液(中级医刊 1982;(11))治慢性咽炎:取30%黄柏水煎液5ml,装入雾化器瓶中(使药液保持25~35℃更好),一端接氧气,打开氧气开关,便可雾化吸入,如无氧气,用空气压缩机亦可。每日1~2次,4~5日为1疗程。 ⒆黄柏理疗液(中国医院药学杂志 1983;(11))治慢性前列腺炎:取黄柏加水煎煮3次,第一次90分钟,第二及第三次各30分钟,将3次煎液合并,过滤,常压浓缩至1ml含生药1g,待冷后加入95%乙醇至药液含醇量达75%,放入冰箱冷藏16小时,乙醇溶液过滤,滤液回收乙醇至无醇时,加水稀释至每1ml含生药0.5g,水浴煮沸10分钟,用盐酸调pH至5,过滤灌注在10ml安瓿中,煮沸灭菌30分钟,即为成品(每10ml相当于黄柏5g)。

用黄柏液直流电行游子导入。。

【医药家论述】:

❶ 张元素《医学启源》:“黄檗,治肾水膀胱不足,诸痿厥,腰无力,于黄芪汤中加用,使两膝中气力涌出,痿软即时去矣。”

❷ 李杲:“黄檗、苍术,乃治瘘要药,凡去下焦湿热作肿及痛,并膀胱有火邪,并小便不利及黄涩者,并用酒洗黄檗、知母为君,茯苓、泽泻为佐。凡小便不通而口渴者,邪热在气分,肺中伏热不能生水,是绝小便之源也,法当用气味俱薄淡渗之药,猪苓、泽泻之类,泻肺火而清肺金,滋水之化源,若邪热在下焦血分,不渴而小便不通者,乃《素问》所谓无阴则阳无以生,无阳则阴无以化,膀胱者州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。法当用气味俱厚,阴中之阴药治之,黄檗、知母是也。长安王善夫病小便不通,渐成中满,腹坚如石,脚腿裂破出水,双睛凸出,饮食不下,痛苦不可名状,治满利小便渗泄之药服遍矣,予诊之曰,此乃奉养太过,膏粱积热损伤肾水,致膀胱久而干涸,小便不化,火又逆上,而为呕哕。

《难经》所谓关则不得小便,格则吐逆者。洁古老人言热在下焦,但治下焦,其病必愈。

遂处以北方寒水所化大苦寒之药,黄檗、知母各一两,酒洗焙碾,肉桂一钱为引,熟水丸如芡子大,每服二百丸,沸汤下,少时如刀刺前阴火烧之状,溺如瀑泉涌出,床下成流,顾盼之间,肿胀消散。《内经》云,热者寒之,肾恶燥,急食辛以润之。

以黄檗:苦寒泻热补水润燥为君,知母之苦寒泻肾火为佐,肉桂辛热为使,寒因热用也。”

❸ 方广《本草衍义补遗》:“檗皮,走手厥阴,而有泻火补阴之功。配细辛,治口疮有奇功。”

❹ 朱震亨:“黄檗,走至阴,有泻火补阴之功,非阴中之火,不可用也。”“得知母滋阴降火,得苍术除湿清热。”

❺ 王好古《汤液本草》:“黄檗,足少阴剂,肾苦燥,故肾停湿也,栀子、黄芩入肺,黄连入心,黄檗入肾,燥湿所归,各从其类也。《活人书》解毒汤,上下内外通治之。”

❻ 李梃《医学入门》:“黄檗,治眼赤、鼻齇、喉痹及痈疽发背,乳痈脐疮亦用。东垣云,泻下焦隐伏之龙火,安上出虚哕之蛔虫,单治而能补肾不足,生用而能补阴痿厥,凡下体有湿,瘫痪肿痛,及膀胱有水,小便黄,小腹虚痈者,必用之,兼治外感肌热,内伤骨热,失血遗精阴痿。抑考黄连入心,栀、芩入肺,黄柏入肾,肾苦燥停湿,柏味微辛而能润燥,性利下而能除湿,故为肾经主药。

然《本经》谓其主五脏热者,盖相火狂越上冲,肠胃干涸,五脏皆火,以上诸症,皆火之所为,湿亦火之郁而成也,用以泻火则肾水自固,而无狂越漏泄之患,所谓补肾者,亦此意也。丹溪谓肾家无火,而两尺脉微或左尺独旺者,皆不宜用,惟两尺脉俱旺者最宜。

”

❼ 李时珍《纲目》:“古书言知母佐黄檗滋阴降火,有金水相生之义,黄檗无知母,犹水母之无虾也。盖黄檗能治膀胱命门中之火,知母能清肺金,滋肾水之化源,故洁古、东坦、丹溪皆以为滋阴降火要药,上古所未言也。

盖气为阳,血为阴,邪火煎熬,则阴血渐涸,故阴虚火动之病须之,然必少壮气盛能食者,用之相宜,若中气不足,而邪火炽盛者,久服则有寒中之变。近时虚损及纵欲求嗣之人用补阴药,往往以此二味为君,日日服饵,降令太过,脾胃受伤,真阳暗损,精气不暖,致生他病。

盖不知此物苦寒而滑渗,且味苦久服,有反从火化之害。故叶氏《医学统旨》有四物加知母、黄檗,久服伤胃,不能生阴之戒。”“生用则降实火,熟用则不伤胃,酒制则治上,盐制则治下,蜜制则治中。”

❽ 缪希雍《本草经疏》:“黄檗,主五脏肠胃中结热。盖阴不足,则热始于肠胃;黄瘅虽由湿热,然泌发于真阴不足之人;肠澼痔漏,亦皆湿热伤血所致;泄痢者,滞下也,亦湿热干犯肠胃之病:女子漏下赤白,阴伤蚀疮,皆湿热乘阴虚流客下部而成;肤热赤起,目热赤痛口疮,皆阴虚血热所生病也。以至阴之气,补至阴之不足,虚则补之,以类相从,故阴回热解,湿燥而诸证自除矣。乃足少阴肾经:要药,专治阴虚生内热诸证,功烈甚伟,非常药可比也。”

❾ 张景岳《本草正》:“黄檗,性寒润降,去火最速,丹溪言其制伏龙火,补肾强阴,然龙火岂沉寒可除,水枯岂苦劣可补,阴虚水竭,得降愈亡,扑灭元阳,莫此为甚,水未枯而火盛者,用以抽薪则可,水既竭而枯热者,用以补阴实难,当局者慎勿认为补剂。予尝闻之丹溪曰,君火,……可以直折,黄连之属可以制之;相火,……当从其性而伏之,惟黄柏之属可以降之。

按此议论若有高见,而实矫强之甚。

夫所谓从其性者,即《内经》从治之说也,《经》曰:正者正治,从者反治。正治者,谓以水制火,以寒治热也;从治者,谓以火济火,以热治热也;亦所谓甘温除大热也,岂以黄连便是正治,黄柏便是从治乎?即曰黄连主心火,黄柏主肾火,然以便血、溺血者,俱宜黄连,又岂非膀胱、大肠下部药乎?治舌疮口疮者,俱宜黄柏,又岂非心、脾上部药乎?总之,黄连、黄柏均以大苦大寒之性,而曰黄连为水,黄柏非水,黄连为泻,黄柏为补,岂理也哉?”

❿ 贾所学《药品化义》:“黄柏、味苦入骨,是以降火能自顶至踵,沦肤彻髓,无不周到,专泻肾与膀胱之火。

盖肾属寒水,水多则渐消,涸竭则变热。苦气从脐下起者,阴火也。

《内经》曰,肾欲坚,以苦坚之,坚即为补,丹溪以此一味名大补丸,用盐水制,使盐以入肾,主降阴火以救肾水。用蜜汤拌炒,取其恋膈而不骤下,治五心烦热、目痛口疮诸症。单炒褐色,治肠红痔漏,遗精白浊,湿热黄疸。又膀胱热,脐腹内痛,凡属相火,用此折之,肾自坚固,而无旁荡之患,因味苦能走骨,能沉下,用酒拌炒,四物汤调服,领入血分,治四肢骨节走痛,足膝酸疼无力,遍身恶疮及脚气攻冲,呕逆恶心,阴虚血热,火气于足者,盖此一味,名潜行散,能散阴中之火,亦能安蛔也,以苦降之之义也。

” ⑾张璐《本经逢原》:“黄柏,生用降实火,酒制治阴火上炎,盐制治下焦之火,姜制治中焦之痰火,姜汁炒黑治湿热,盐酒炒黑制虚火,阴虚火盛面赤戴阳,附子汁制。” ⑿黄元御《长沙药解》:“黄柏,泄己土之湿热,清乙木之郁蒸,调热利下重,理黄疸、腹满、伤寒。乌梅丸用之治厥阴伤寒,气上撞心,心中疼热,食即吐蛔,以木郁则虫化,郁冲而生上热,黄柏泄郁升之上热,而杀蛔虫也。

白头翁汤用之治厥阴病热利下重者,以木郁则利作,郁陷而生下热,黄柏泄郁陷之下热,而举重坠也。《金匮》栀子柏皮汤用之治太阴病,身黄发热者;大黄硝石汤用之治黄疸腹满小便不利者;以乙木湿陷,不能疏泄,郁生下热,传于膀胱,水窍不开,溢于经络,则身黄腹满而发热,黄柏泄湿热而清膀胱也。阳衰土湿,乙木不达,抑遏而生湿热,冲于胃口,则心中疼热;陷于大肠,则热利下重;郁于膀胱,淫肌肤,则腹满身黄。

黄柏苦寒迅利,疏肝脾而泄湿热,清膀胱而排瘀浊,殊有捷效。最泻肝、肾、脾、胃之阳,后世以此为滋阴补水之剂,误人多矣。

” ⒀严西亭等《得配本草》:“以黄柏补水,以其能清自下泛上之阴火,火清则水得坚凝,不补而补也。盖阴中邪火,本非命门之真火,不妨用苦寒者除之,苦肾中真水不足,水中之真火虚浮于上,宜用二地以滋之,水足火自归脏也。如误服知、柏,水愈燥而火愈炎,反成孤阳飞越,莫可救矣。”“命门之火,安其位为生生之少火,出其位则为烁阴食气之壮火,是畏火也,非急除之不可,川柏、丹皮在所必需,然少火出位,失水之源,用川柏之苦燥,不若丹皮之辛润,为无伤于真阴也。” ⒁黄宫绣《本草求真》:“黄檗,昔人同知母用于六味丸中,名为知檗八味丸,又用知、檗各一两,酒洗焙研入桂,名为滋肾丸,谓其可滋真阴,此说一出,而天下翕然宗之,以至于今,牢不可破。讵知黄檗性禀至阴,味苦性寒,行隆冬肃杀之令,故独入少阴泻火,入膀胱泻热。

凡病人因火亢而见骨蒸劳热,目赤耳鸣,消渴便闭,及湿热为病而见诸痿瘫痪,水泻热利,黄疸水肿,痔血肠风,漏下赤白,与乎诸痛疮痒,蛔虫内攻,诊其尺果洪大,按之而有力,可炒黑暂用,使其湿热顺流而下,阴火因而潜伏,则阴不受煎熬,而阴乃得长矣,非谓真阴虚损,服此即有滋润之力也。故于实热实火则宜,而于虚热虚火,则徒有损而无益。

阴寒之性,能损人气,减人食,命门真元之火,一见而消亡,脾胃运行之职,一见而诅丧,元气既虚,又用苦寒,遏绝生机,莫此为甚。” ⒂王学权等《重庆堂医学随笔》:“黄檗之功,昔人已详之矣,或竟视为毒药,痛戒勿用,毋乃议药不议病之陋习耶?《经》言肾欲坚,急食苦以坚之。凡下部不坚之病多矣,如茎痿、遗浊、带漏、痿躄、便血、泻痢诸症,今人不察病情,但从虚寒治之,而不知大半属于虚热也。盖下焦多湿,始因阴虚火盛而湿渐化热,继则湿热阻夫气化,反耗精液,遂成不坚之病,皆黄檗之专司也,去其蚀阴之病,正是保全生气,谁谓苦寒无益于生气哉?盖黄檗治下焦湿热诸证,正与蚊床子治下焦寒湿诸证为对待。”

- 呣忍看是什么意思

- 呣愿输人是什么意思

- 呣成是什么意思

- 呣成丁是什么意思

- 呣成三两是什么意思

- 呣成垢鬼是什么意思

- 呣成款是什么意思

- 呣成鬼是什么意思

- 呣挃是什么意思

- 呣挃命是什么意思

- 呣捌半字是什么意思

- 呣捌好㾀是什么意思

- 呣捌风色是什么意思

- 呣插是什么意思

- 呣放煞是什么意思

- 呣是是什么意思

- 呣是势是什么意思

- 呣是味素是什么意思

- 呣是安尔是什么意思

- 呣是空是什么意思

- 呣止是什么意思

- 呣煞是什么意思

- 呣牙呣牙是什么意思

- 呣甘是什么意思

- 呣看呣插是什么意思

- 呣着是什么意思

- 呣着势是什么意思

- 呣知人是什么意思

- 呣知偌侪是什么意思

- 呣知因端是什么意思

- 呣知头天是什么意思

- 呣知头总是什么意思

- 呣认数是什么意思

- 呣过心是什么意思

- 呣限定是什么意思

- 呣鬼呣怪是什么意思

- 呤是什么意思

- 呤咏品味是什么意思

- 呤唎是什么意思

- 呤诗、作诗的小屋是什么意思

- 呥是什么意思

- 呥呥是什么意思

- 呥子是什么意思

- 呦是什么意思

- 呦呦是什么意思

- 呦呦嘤嘤是什么意思

- 呦呦鹿鸣是什么意思

- 呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。是什么意思

- 呦呦鹿鸣,食野之苹(我有嘉宾,鼓瑟吹笙)。是什么意思

- 呦呦鹿鸣,食野之苹;我有嘉宾,鼓瑟吹笙是什么意思

- 呦嗬是什么意思

- 呧是什么意思

- 周是什么意思

- 周

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 周

是什么意思

是什么意思 - 周

是什么意思

是什么意思 - 周

是什么意思

是什么意思 - 周

是什么意思

是什么意思 - 周

是什么意思

是什么意思 - 周

是什么意思

是什么意思