脊髓的白质

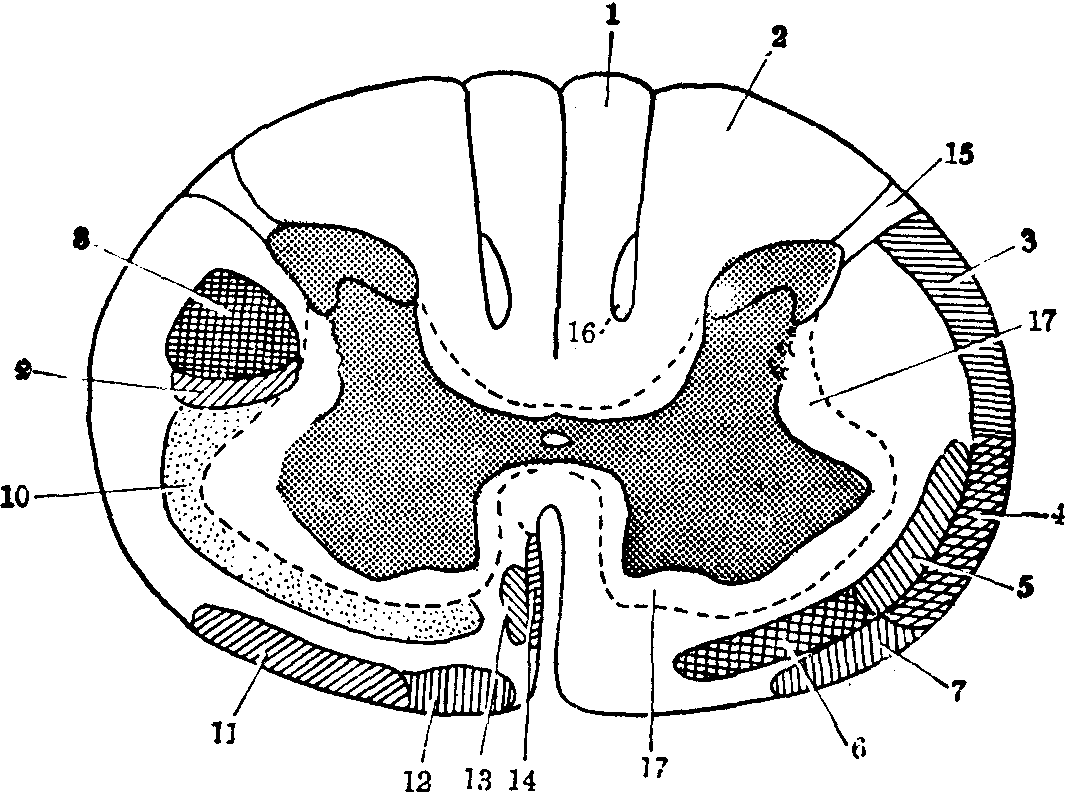

脊髓白质位于灰质周围,由后根纤维、联系脊髓内部节间反射的固有束以及连接脊髓和脑髓的上、下行纤维束所组成(图1、2)。纤维束是指具有同起点、同行程和同终止的一组纤维而言,束在白质内占有一定位置,但相邻的各束间,大多互相重叠。一般长距离的纤维束位于白质周围,短距离的纤维束靠近灰质。

后根的进程 后根纤维进入脊髓后,分为升支与降支,并发出大量侧支进入灰质。后根纤维在进入脊髓时,细纤维聚集成外侧股,粗纤维集成内侧股。外侧股进入背外侧束,分支向上、向下走行数节,终止在Ⅰ~Ⅲ层。内侧股直接进入后索,一部分纤维直达延髓,构成薄束和楔束,较多的纤维进入灰质终于Ⅲ~Ⅳ层内,也有部分纤维终止在Ⅴ~Ⅵ层的内侧部及中央部,一部分侧支止于Ⅶ~Ⅸ层,与前角运动神经元及中间神经元形成突触。来自肌梭的传入纤维可与第Ⅸ层细胞构成单突触肌牵张反射弧。

固有束 固有束是发自脊髓中间神经元,构成脊髓相邻节段间短程反射的升、降道路,围于灰质周围。在前索和外侧索中的前固有束和外侧固有束较发达,后索中的后固有束较小。背外侧束中也含固有纤维。背外侧束位于后根进入处之外侧,后角尖与脊髓表面之间。以往认为此束主要是由后根外侧股细纤维的升、降支构成,现已查明,后根纤维仅占此束的内侧一小部分,外侧大部分为发自Ⅰ~Ⅲ层的纤维,在束内上、下行数节后(可多达5~6节),复终于Ⅰ~Ⅲ层内。在后索中,后根纤维的降支长短不一,有的下降行程较长,在颈段和上胸段形成束间束,或称逗号束; 在腰髓后正中隔的中部形成隔缘束(Flochsig束);在骶髓后索之后内侧角形成一小三角区,即三角束(Philippe-Gombault束)。这些小束内除含有后根纤维降支外,还有脊髓内部的联络纤维。前索中在前正中裂两旁有沟缘束,亦含固有纤维。

上行束 上行纤维束起自脊神经节和脊髓灰质,上行至脑干和小脑,将传入脊髓的各种感觉信息传至不同的中枢,或传至背侧丘脑中继,上达大脑皮质,产生意识性感觉。

后索 主要由后根纤维内侧股的升支构成,上达延髓而终于薄束核及楔束核(后索核)。来自胸7以下的纤维集成薄束(Goll束),胸。以上者构成楔束(Burdoch束)。后索的纤维有明确地按体节分层排列现象,来自骶、腰、胸、颈的后根纤维依次由内侧向外侧排列。后索传递意识性本体觉、振动觉、一般触觉及辨别性触觉。后索纤维侧支可直接终于前角细胞,执行牵张反射。近年来发现后索中还有经脊髓灰质中继后的突触后纤维,也终止于后索核。后索损伤,损伤平面以下同侧本体感觉和辨别性触觉完全丧失,牵张反射减弱,肌张力降低,再加运动感觉消失,形成感觉性运动失调。患者闭目时,不能确定关节的位置,站立时身体摇晃倾斜,站立不稳,此外,患者的两点辨别觉丧失。

脊髓丘脑束 起自脊髓广泛区域(第Ⅰ、和Ⅳ~Ⅷ层),主要发自后角,其轴突经白质前连合越至对侧,在对侧的前外侧索中上行,分布于齿状韧带以前地区。传统地将它分为脊髓丘脑侧束及脊髓丘脑前束。前束中尚有不经交叉而在同侧上升的纤维。侧束位于外侧索内,传导痛、温觉;前束位于前索内,传导轻触,压觉。有人认为按不同感觉分为前、侧束的证据不足,各种感觉纤维相互混杂,实为一束。一侧脊髓丘脑束损伤,身体对侧损伤节段平面以下的痛、温觉完全丧失。由于后索传导辨别性触觉的存在,对触觉影响不大。脊髓丘脑束中按节段分层的现象较为明显,来自身体下部的纤维占背外侧,来自上部者依次位于腹内侧。按进化历程,脊髓丘脑束止于背侧丘脑腹后外侧核者,称为新脊髓丘脑束;而间接以其侧支通过脑干网状结构上升者,或直接止于背侧丘脑的某些正中核或板内核者,称为旧脊髓丘脑束。脊颈束在人类不恒定,起自后角,起于同侧之外侧颈核,由此发出纤维交叉止于对侧背侧丘脑的腹后外侧核,可能与触、压

图1 脊髓的纤维束

1.薄束 2.楔束 3.脊髓小脑后束 4.脊髓小脑前束 5. 脊髓丘脑侧束 6.脊髓丘脑前束 7.脊髓网状束、脊髓顶盖束、脊髓橄榄束 8.皮质脊髓侧束 9.红核脊髓束 10.网状脊髓束 11. 前庭脊髓外侧束 12. 顶盖脊髓束 13.皮质脊髓前束 14. 前庭脊髓内侧束、内侧纵束 15.背外侧束 16.束间束 17.固有束

脊髓至小脑之间的联系 二者之间的直接联系有四,将本体觉(可能还有触、压觉及伤害性刺激)的冲动传至小脑。

❶脊髓小脑后束起自胸核,在同侧外侧索上升至小脑。胸核仅见于脊髓之胸段及腰上段,故腰下段以下无脊髓小脑后束。起自腰下段及骶髓的后根纤维须先在后索内上升至腰上部才能终止于胸核。近年来发现猴颈5以下的后根纤维也可下行止于胸核,但胸核之功能似主要与身体下部及下肢有关。

❷来自上肢的相应的后根纤维主要在后索内上升,经延髓楔束副核中继后,传至小脑。

❸脊髓小脑前束的起源尚不十分清楚,可能起自腰髓的后角基部、中间灰质的外侧部以及前角周围的边缘细胞,发出的纤维在两侧外侧索内脊髓小脑后束的前方上升,交叉至对侧的纤维多于在同侧上升的。

❹近年来还发现有与脊髓小脑前束相当的传导上肢冲动的束路,称脊髓小脑吻侧束,起自颈髓后角基部及中间灰质。从脊髓还可经下橄榄

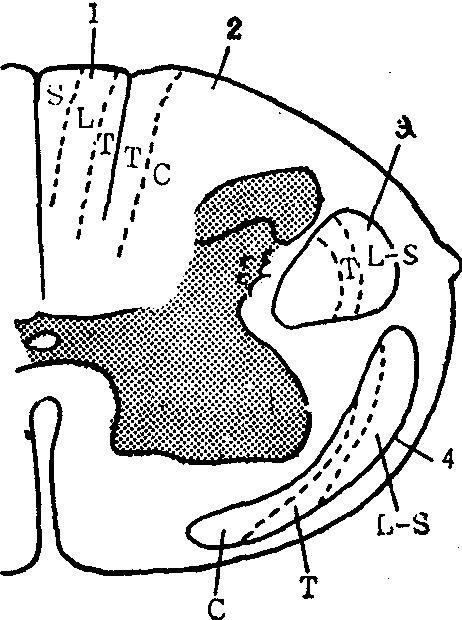

图2 脊髓纤维束的分层

C:颈 T:胸 L:腰 S:骶

1.薄束 2.楔束 3.皮质脊髓侧束 4.脊髓丘脑束

脊髓内还有一些较小的上行束: 脊髓顶盖束将皮肤感觉传至上丘;脊髓网状束止于脑干网状结构;脊髓前庭束与前庭脊髓外侧束的纤维混杂; 脊髓橄榄束止于副橄榄核。内脏感觉的上行路不明,多混杂在脊髓网状束内。最近,发现有从脊髓上行直接到达下丘脑的纤维。

下行束 下行传导束起于脑的不同水平,下行至脊髓,直接或间接(通过中间神经元)止于前角运动神经元和自主神经节前神经元。下行纤维束主要从事躯体运动和内脏运动,调节肌紧张、反射活动以及感觉冲动的下行传导。

皮质脊髓束 起自大脑皮质,经过内囊、大脑脚底和脑桥基底部,集聚在延髓锥体内,大部分纤维经锥体交叉至对侧,构成皮质脊髓侧束,小部分延续为本侧之皮质脊髓前束。皮质脊髓侧束中也含有部分本侧纤维。

❶皮质脊髓侧束位于外侧索内,居脊髓小脑后束之内侧。由于在腰髓下部以下无脊髓小脑后束,皮质脊髓侧束的位置即表浅。皮质脊髓侧束主要终止在脊髓灰质IV~VII层内,少量纤维止于前角运动神经元;起自中央后回的纤维的终止部位较起自中央前回者偏后,更多地影响后角的感觉功能。关于皮质脊髓束中纤维的定位排列现象尚无定论,临床观察趋于认为至上肢的纤维位于束之内侧部,至下肢者位于外侧部,但动物实验未能予以证实。

❷皮质脊髓前束通常占起自大脑皮质的纤维的10~30%,位于前索内侧部,逐节交叉而止于对侧前角,也有小部分为同侧支配。此束主要见于胸髓以上,但可追踪其纤维至腰骶部。有一部分纤维自延髓锥体之外侧端分离出来,在同侧脊髓之腹外侧部下降,称为前外侧锥体束(Barnes束),由于个体差异,此束之出现率在1/5左右。皮质脊髓纤维大部终于中间神经元,仅有10~20%直接止于前角。大部分纤维止于锥体的对侧,也有一定数量止于同侧。黑猩猩约有20~25%的纤维属于同侧支配。止于颈髓者约占皮质脊髓束纤维总数的50%,止于胸髓者占20%,止于腰骶髓者占30%。曾有人提到皮质脊髓束中混有上行纤维,但未被证实。锥体束损伤,出现随意运动丧失,肌张力增高,深反射亢进,浅反射减弱或消失,同时出现病理反射Babinski征,Hoffmann征等;因周围神经健全,故无肌萎缩,称为痉挛性瘫痪(或硬瘫)。

红核脊髓束 一般认为人类的红核脊髓束很小,但证据不足。此束走在皮质脊髓侧束的前方,终止于Ⅴ~Ⅶ层。

前庭脊髓外侧束 发自前庭神经外侧核,走在前索的前部,止于Ⅶ~Ⅷ层。仅有少数纤维可被追踪至Ⅸ层,但刺激前庭神经外侧核可单突触地兴奋伸肌运动神经元,可能是因为前角运动神经元的树突可伸入Ⅶ~Ⅷ层内。

前庭脊髓内侧束 较小,发自前庭神经内侧核,走在前索内侧部,仅见于颈髓,影响头、颈部运动。

顶盖脊髓束 发自上丘,走在前索之前内侧,主要见于颈髓,终于Ⅵ~Ⅶ层,为视、听觉的反射道路。

网状脊髓束 纤维分布在前索、外侧索的广泛地区。

❶延髓网状脊髓束: 来自两侧延髓网状结构,位于红核脊髓束之前方和脊髓丘脑侧束之内侧。延髓网状脊髓束与人类自主性呼吸活动有关。

❷脑桥网状脊髓束: 主要起自同侧脑桥,位于前索。

内侧纵束 位于前索内侧缘,其纤维起自中介核及Darkschewich核,前庭脊髓内侧束的纤维也混入此束。内脏运动下行纤维多散在网状脊髓束内。

孤核脊髓束 于脊髓两侧下行,止于膈神经核、前角和中间外侧核。

近年发现下丘脑室旁核等有纤维直达脊髓,司内脏性运动。此外还发现有从中缝核、蓝斑及网状结构内某些单胺类神经元下行至脊髓的纤维,广泛地影响脊髓的活动,有的对于脊髓的感觉功能,尤其是痛觉的传导及痛反射有较大的影响。

- 铁砚磨穿是什么意思

- 铁砧是什么意思

- 铁砧山是什么意思

- 铁碳合金是什么意思

- 铁碳酸岩是什么意思

- 铁磷橄榄岩是什么意思

- 铁禅是什么意思

- 铁禅和尚是什么意思

- 铁禅和尚是什么意思

- 铁穆耳是什么意思

- 铁窗丹心——中共满洲省委时期狱中斗争纪实是什么意思

- 铁窗内外是什么意思

- 铁笔是什么意思

- 铁笔圈是什么意思

- 铁笔圣手——赵树理是什么意思

- 铁笛丸是什么意思

- 铁笛丸是什么意思

- 铁笛丸是什么意思

- 铁笛丸是什么意思

- 铁笛丸是什么意思

- 铁笛丸是什么意思

- 铁笛丸(1)是什么意思

- 铁笛丸(2)是什么意思

- 铁笛丸(3)是什么意思

- 铁笛仙馆宦游草从戎草是什么意思

- 铁笛守荣(铁笛)是什么意思

- 铁笼山(B)是什么意思

- 铁筅是什么意思

- 铁筅帚是什么意思

- 铁筒拔毒膏是什么意思

- 铁筒拔毒膏是什么意思

- 铁筷子是什么意思

- 铁筷子是什么意思

- 铁筷子是什么意思

- 铁筷子是什么意思

- 铁筷子是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁箍散是什么意思

- 铁篱巴果是什么意思

- 铁篱巴果是什么意思